6 проектирование фундаментов на естественном основании

6.1 Выбор глубины заложения подошвы фундамента

Глубина заложения подошвы фундамента определяется в соответствии с требованиями пп. 3.25 - 3.33 [1] . Глубина заложения подошвы фундамента должна быть не менее 0,5 м от поверхности рельефа.

Кроме того, на выбор глубины заложения подошвы фундамента оказывают влияние следующие факторы:

- конструктивные особенности проектируемого сооружения (наличие или отсутствие подвала);

- глубина заложения фундаментов примыкающих сооружений (см. п. 3.33 [1] );

- инженерно-геологические условия площадки. Следует учесть, что подошва фундамента должна располагаться выше или ниже границы разных грунтов на 0,3 – 0,5 м;

-глубина сезонного промерзания грунта (см. п. 3.29 – 3.31 [1]).

Подошва фундамента должна располагаться ниже расчетной глубины промерзания для грунтов, обладающих пучинистыми свойствами (к непучинистым грунтам относят крупнообломочные, пески гравелистые, крупные и средней крупности).

Расчетная глубина сезонного промерзания грунта определяется по формуле

df = kn * dfn , (6.1)

где dfn - нормативная глубина промерзания, определяемая согласно п. 4.27 [1];

kn - коэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооружения, принимаемый: для наружных фундаментов отапливаемых сооружений – по табл. 6.1 ; для наружных и внутренних фундаментов неотапливаемых сооружений - kn = 1.1, кроме районов с отрицательной среднегодовой температурой.

Таблица 6.1 - Коэффициент теплового режима сооружения, kn

|

Особенности сооружения | Коэффициент kn при расчетной среднесуточной температуре воздуха в помещении, примыкающем к наружным фундаментам, ºС | ||||

| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 и более | |

| Без подвала с полами, устраиваемыми: По грунту На лагах по грунту По утепленному цокольному перекрытию С подвалом или техническим подпольем | 0,9 1,0 1,0 0,8 | 0,8 0,9 1,0 0,7 | 0,7 0,8 0,9 0,6 | 0,6 0,7 0,8 0,5 | 0,5 0,6 0,7 0,4 |

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта dfn, м, определяется по формуле:

dfn =  , (6.2)

, (6.2)

где MТ - безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе, принимаемых по СНиП строительной климатологии и геофизике, а при отсутствии в них данных для конкретного пункта или района строительства – по результатам наблюдений гидрометеорологической станции, находящейся в аналогичных условиях с районом строительства;

d0 - величина, принимаемая равной, для:

суглинков и глин – 0,23;

супесей, песков мелких и пылеватых – 0,28;

песков гравелистых, крупных и средней крупности – 0,30;

крупнообломочных грунтов – 0,34.

Нормативную глубину промерзания допускается определить по картам нормативных глубин промерзания. При этом надо учитывать, что карты составлены для глин и суглинков. Для песков и супесей необходимо нормативную глубину промерзания, взятую по карте, умножить на коэффициент, равный 1,2.

6.2 Подбор размеров подошвы фундамента

Предварительно задаются формой фундамента. Для здания с несущими стенами из блоков, кирпича и пр. применяют ленточный фундамент, при этом в расчете рассматривается участок длиной 1 м. Для каркасного сооружения назначают отдельно стоящие фундаменты, квадратные или прямоугольные в плане.

Вычисляют предварительную площадь фундамента по формуле:

A =  , (6.3)

, (6.3)

где  - сумма нагрузок на фундамент для расчетов по второй группе предельных состояний (для ленточных фундаментов – погонная нагрузка, для прямоугольных и квадратных – сосредоточенная нагрузка), кН;

- сумма нагрузок на фундамент для расчетов по второй группе предельных состояний (для ленточных фундаментов – погонная нагрузка, для прямоугольных и квадратных – сосредоточенная нагрузка), кН;

RO - табличное значение расчетного сопротивления грунта несущего слоя, КПа;

γф - средний удельный вес материала фундамента и грунта на его обрезах (принять 20 кН/м3);

d - глубина заложения фундамента, м.

По полученному значению площади подошвы фундамента вычисляют его размеры:

-для ленточного фундамента А=1*b, откуда в = А;

-для квадратного фундамента А = в², откуда в =  ;

;

-для прямоугольного А = а*b = к*b²,

где k= a/b , принять в пределах 1.17 - 1.6, тогда в =  ;

;

а и b – ширина и длина фундамента.

Далее конструируют фундамент, используя сборные железобетонные и бетонные фундаментные конструкции или конструкции из монолитного железобетона (см. табл. п.1.1 – п.1.9 приложения).

Основным критерием при подборе размеров подошвы фундамента является выполнение условия

PII ≤ R , (6.4)

где PII - среднее давление по подошве фундамента, кПа,

PII=  , (6.5)

, (6.5)

где NOII - внешняя расчетная нагрузка на фундамент для расчетов по второй группе предельных состояний, Кн;

NфII - расчетная нагрузка от веса фундамента при расчете по деформациям, Кн;

NГР - то же, от веса грунта, пола и других устройств над уступами фундамента, Кн;

А – принятая площадь фундамента, м².

R – расчетное сопротивление грунта, определяемое согласно п. 3.41 [1] по формуле:

R =  , (6.6)

, (6.6)

где γC1,γC2 - коэффициенты условий работы, принимаемые по табл. 6.2

Таблица 6.2 - Коэффициенты γC1 и γC2

|

Грунты | Коэффи-циент γC1 | Коэффициент γC2 для сооружений с жесткой конструктивной схемой при отношении длины сооружения или его отсека к высоте L/H, равном | |

| 4 и более | 1,5 и менее | ||

| Крупнообломочные с песчаным заполнителем и песчаные, кроме мелких и пылеватых | 1,4 | 1,2 | 1,4 |

| Пески мелкие | 1,3 | 1,1 | 1,3 |

| Пески пылеватые: Маловлажные и влажные Насыщенные водой | 1,25 1,1 | 1,0 1,0 | 1,2 1,2 |

| Пылевато-глинистые, а также крупнообломочные с пылевато-глинистым заполнителем с показателем текучести грунта или заполнителя JL ≤0.25 | |||

| То же, при 0.25≤ JL ≤0.50 | 1,2 | 1,0 | 1,1 |

| То же, при JL >0.50 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |

К – коэффициент надежности, принимаемый равным 1, когда прочностные характеристики грунта (C и φ) определены непосредственными испытаниями и К = 1,1, если они приняты по таблицам;

M γ, Mq, Mс - коэффициенты, принимаемые по табл. 6.3;

kz - коэффициент, принимаемый равным:

при в < 10 м kz = 1;

b - ширина подошвы фундамента, м;

γII - осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента ( при наличии подземных вод определяется с учетом взвешивающего действия воды), кН/м3 ;

γ´II - то же, залегающих выше подошвы;

Таблица 6.3 - Коэффициенты Mγ, Mq, Mс

| Угол внутреннего трения , град. | Коэффициенты | Угол внутреннего трения, град. | Коэффициенты | ||||

| Mγ | Mq | Mс | Mγ | Mq | Mс | ||

| 0 | 0 | 1,00 | 3,14 | 23 | 0,69 | 3,65 | 6,24 |

| 1 | 0,01 | 1,06 | 3,23 | 24 | 0,72 | 3,87 | 6,45 |

| 2 | 0,03 | 1,12 | 3,32 | 25 | 0,78 | 4,11 | 6,67 |

| 3 | 0,04 | 1,18 | 3,41 | 26 | 0,84 | 4,37 | 6,90 |

| 4 | 0,06 | 1,25 | 3,51 | 27 | 0,91 | 4,64 | 7,14 |

| 5 | 0,08 | 1,32 | 3,61 | 28 | 0,98 | 4,93 | 7,40 |

| 6 | 0,10 | 1,39 | 3,71 | 29 | 1,06 | 5,25 | 7,67 |

| 7 | 0,12 | 1,47 | 3,82 | 30 | 1,15 | 5,59 | 7,95 |

| 8 | 0,14 | 1,55 | 3,93 | 31 | 1,24 | 5,95 | 8,24 |

| 9 | 0,16 | 1,64 | 4,05 | 32 | 1,34 | 6,34 | 8,55 |

| 10 | 0,18 | 1,73 | 4,17 | 33 | 1,44 | 6,76 | 8,88 |

| 11 | 0,21 | 1,83 | 4,29 | 34 | 1,55 | 7,22 | 9,22 |

| 12 | 0,23 | 1,94 | 4,42 | 35 | 1,68 | 7,71 | 9,58 |

| 13 | 0,26 | 2,05 | 4,55 | 36 | 1,81 | 8,24 | 9,97 |

| 14 | 0,29 | 2,17 | 4,69 | 37 | 1,95 | 8,81 | 10,37 |

| 15 | 0,32 | 2,30 | 4,84 | 38 | 2,11 | 9,44 | 10,80 |

| 16 | 0,36 | 2,43 | 4,99 | 39 | 2,28 | 10,11 | 11,25 |

| 17 | 0,39 | 2,57 | 5,15 | 40 | 2,46 | 10,85 | 11,73 |

| 18 | 0,42 | 2,73 | 5,31 | 41 | 2,66 | 11,64 | 12,24 |

| 19 | 0,43 | 2,89 | 5,48 | 42 | 2,88 | 12,51 | 12,79 |

| 20 | 0,51 | 3,06 | 5,66 | 43 | 3,12 | 13,46 | 13,37 |

| 21 | 0,56 | 3,24 | 5,84 | 44 | 3,38 | 14,50 | 13,98 |

| 22 | 0,61 | 3,44 | 6,04 | 45 | 3,66 | 15,64 | 14,64 |

CII - расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно под подошвой фундамента, кПа;

dI - глубина заложения фундаментов безподвальных сооружений от уровня планировки или приведенная глубина заложения наружных и внутренних фундаментов от пола подвала, определяемая по формуле:

dI = hS + hcf  , (6.7)

, (6.7)

где hS - толщина слоя грунта выше подошвы фундамента со стороны подвала, м;

hcf - толщина конструкции пола подвала, м;

γcf - расчетное значение удельного веса конструкции пола подвала, кН/м3

dB - глубина подвала- расстояние от уровня планировки до пола подвала, м (для сооружений с подвалом шириной в < 20 м и глубиной свыше 2 м принимается dB - 2, при ширине подвала >20 м- dB =0).

Допустимый недогруз 5 %. Чаще всего в первоначальном расчете это условие не выполняется с требуемым допуском. В таком случае следует изменить площадь подошвы, все операции расчета повторить и снова проверить условие PII ≤ R

Расчеты сопровождать необходимыми эскизами, окончательный вариант - вычертить на листе.

При внецентренном загружении фундамента последовательным приближением добиваются удовлетворения следующих условий:

для среднего давления по подошве PII , определяемого по

формуле (6. 4 )

PII ≤ R (6.4 )

для максимального краевого давления:

P maxII ≤1.2 R (6.8)

для минимального давления:

PminII≥ 0 (6.9).

Краевые давления, PmaxII,minII , по подошве фундамента вычисляют по формуле:

PmaxII,minII =  , (6.10)

, (6.10)

где  - суммарная вертикальная расчетная нагрузка в

- суммарная вертикальная расчетная нагрузка в

уровне подошвы фундамента, вычисляется аналогично как при расчете среднего давления по подошве (см. формулу 6.5), кН;

- момент от расчетных нагрузок в уровне подошвы фундамента, кН*м;

- момент от расчетных нагрузок в уровне подошвы фундамента, кН*м;

W - момент сопротивления площади подошвы фундамента, м3.

Для прямоугольного фундамента

W =  , (6.11)

, (6.11)

где a - большая сторона фундамента в м, чаще всего ориентирована в направлении действия момента. Для ленточного фундамента:

W =  , (6.12)

, (6.12)

где b - ширина ленточного фундамента в м.

6.3 Определение конечных осадок основания

В соответствии с заданием в курсовом проекте (работе) необходимо выполнить расчет осадки основания методом послойного суммирования. Расчет проводится по методическим указаниям [7].

6.4 Проверка прочности слабого подстилающего слоя

Если ниже несущего слоя грунта залегает грунт с меньшими прочностными характеристиками (ориентировочно оценивать по R0), необходимо проверить прочность слабого подстилающего слоя согласно п, 2.48. [I].

В этом случае должно выполняться условие:

σzp + σzq ≤ Rz , (6.13)

где σzp,σzq - вертикальные напряжения в грунте на глубине z от подошвы фундамента соответственно дополнительное от нагрузки на фундамент и от собственного веса грунта, кПа;

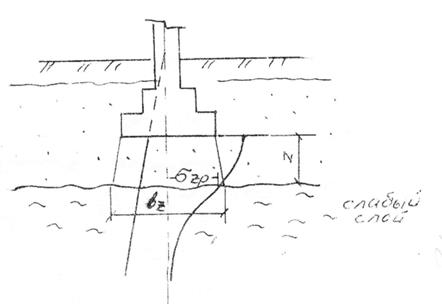

Rz - расчетное сопротивление грунта пониженной прочности на глубине z, кПа, вычисленное по формуле (6. 6.) для условного фундамента шириной bz, м, равной

bz =  , (6.14)

, (6.14)

где Az =  ; а =

; а =  ,

,

здесь N - вертикальная нагрузка на основание от фундамента;

|

|

| Рис. 6.1. Схема к расчету |

L и b - соответственно длина и ширина фундамента, м.

7 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СВАЙНОГО ФУНДМЕТА

7.1 Выбор типа и размера свай

Предварительное назначение размеров свай производится исходя из геологического строения площади. Острие сваи следует располагать в прочных малосжимаемых грунтах. Заглубление сваи в опорный (несущий) слой должно быть не менее 0,5 -1,0 м, причем меньшие значения - при прочных грунтах (глинистые с JL≤ 1, пески гравелистые, крупные, средней крупности). Рекомендуется заводить сваю в несущий слой на 2 - 3 м. Острие сваи не должно совпадать с границей слоев, а быть выше ее на 1 м или ниже на 0,5 м.

Назначив ориентировочно положение нижнего конца сваи, устанавливают требуемую длину сваи, округляют ее (в большую сторону) до ближайшей стандартной сваи (cм. табл. п. А.10 - п. А.11) и уточняют положение нижнего конца сваи. Принимают поперечное сечение сваи. Следует помнить, что длина забивных свай измеряется от головы сваи до начала острия.

Минимальная длина свай при центральной нагрузке - не менее 2,5 м, при внецентренной - 4м.

7.2 Выбор типа и глубины заложения ростверка

Ростверки выполняют из монолитного или сборного железобетона. Высота ростверка назначается согласно расчету на продавливание. Обычно по конструктивным соображениям hp ≥ hO+ 0,25, но не менее 30 см ( hO - величина заделки сваи в ростверка). Чаще всего осуществляется свободное сопряжение сваям с ростверком заделкой ее на глубину 5 - 10 см. Жесткое сопряжение обеспечивается заделкой сваи в ростверк на глубину не менее d. (d-сторона квадратной сваи или диаметр круглой) и применяется в случае действия больших моментов и горизонтальных нагрузок и когда сваи располагаются в слабых грунтах.

Ростверк, как правило, располагается ниже подвала. В пучинистых грунтах ростверк закладывается ниже расчетной глубины промерзания.

Ростверки бесподвальных зданий могут закладываться у поверхности земли на О,1 - 0,15 м ниже планировочных отметок.

7.3 Определение несущей способности сваи по грунту

Расчет свайных фундаментов должен проводиться по двум группам предельных состояний:

- по первой группе расчетом несущей способности грунта оснований свайных фундаментов;

- по второй группе расчетом осадок оснований свайных

фундаментов.

Одиночную сваю по несущей способности грунтов основания следует рассчитывать, исходя из условия

N ≤  , (7.1)

, (7.1)

где Fd - расчетная несущая способность сваи по грунту, определяемая по формуле (7.2, 7.3);

γK - коэффициент надежности, в курсовой работе принять равным 1,4;

N - расчетная нагрузка, передаваемая на сваю, определяемая с учетом коэффициентов надежности по нагрузке γf по формуле (7.7).

Несущая способность висячей сваи по грунту, работающей на сжимающую нагрузку, определяется по формуле

Fd = γC ( γCR R A + U  γCf ƒi hi ), (7.2)

γCf ƒi hi ), (7.2)

где γC. - коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаемый

γC. =1;

R - расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа, принимаемое по табл. 7.1;

A - площадь опирания на грунт сваи, м ;

U - наружный периметр поперечного сечения сваи, м;

ƒi - расчетное сопротивление i -го слоя грунта основания на боковой

поверхности сваи, кПа, принимаемое по табл. 7.2;

hi- толщина i -го слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью сваи, м .Пласты грунтов следует расчленить на слои толщиной не более 2 м.

γCR, γC – коэффициенты условий работы грунта соответственно под нижним концом и на боковой поверхности сваи, принимаемые по табл. 7.3.

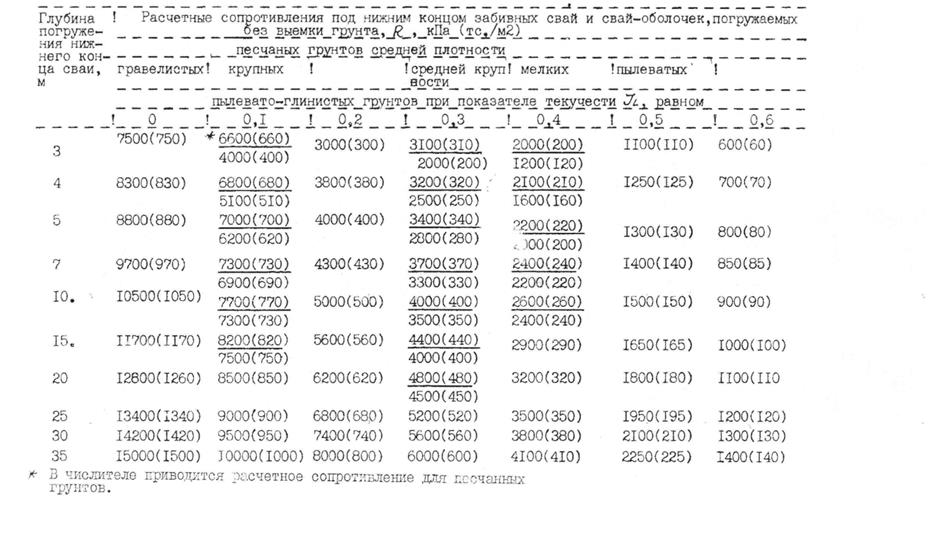

Таблица 7.1- Расчетные сопротивления под нижним концом забивных свай и свай-оболочек, погружаемых без выемки

грунта