4 построение геологического разреза по скважинам строительной площадки

Построение геологического разреза грунтового массива строительной площадки целесообразно начинать с привязки здания к строительной площадке, руководствуясь следующими соображениями:

-планировка населенных пунктов производится с учетом ситуации на генеральном плане строительной площадки;

-инженерно-геологические выработки (скважины, шурфы) располагаются в пределах здания или в непосредственной близости от него.

При построении инженерно-геологического разреза целесообразно принимать масштабы по ГОСТ 2.302:

горизонтальный – 1 : 200 или 1 : 500;

вертикальный – 1 : 100 или 1 : 200.

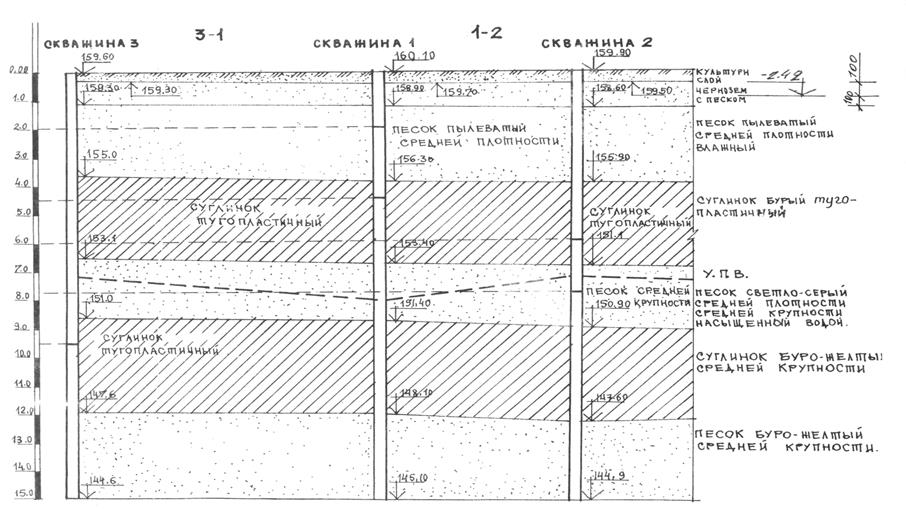

Инженерно-геологический разрез строится развернутым на вертикальную плоскость (рис.4.1). Расстояния между выработками по горизонтали принимаются непосредственно со строительной площадки. Мощность напластований грунтов принимается с геологических колонок, приведенных в задании для каждой выработки.

На инженерно-геологическом разрезе обозначается уровень подземных вод (УПВ), а также места взятия образцов. Построение инженерно- геологических разрезов завершается назначением планировочной отметки площадки.

Рис. 4.1. Инженерно-геологический разрез

Инженерно-геологический разрез наглядно показывает характер напластований грунтов и способствует наиболее точному и достаточно обоснованному выбору основания фундаментов проектируемого здания, более рациональному выбору конструкций их, а также назначению глубины заложения подошвы фундамента.

На инженерно-геологическом разрезе следует указать полное наименование грунта для каждого слоя с указанием наиболее характерных физико- механических характеристик грунтов.

5 ВЫБОР ТИПА ОСНОВАНИЯ И КОСТРУКЦИИ ФУНДАМЕНТА

Заключительным этапом изучения строительной площадки является оценка инженерно-геологических условий, принятие рационального конструктивного решения фундаментов проектируемого здания, глубины заложения их, а также выбор способа производства работ. В рассматриваемых грунтовых условиях можно запроектировать несколько вариантов устройства фундаментов. На основе вариантного способа проектирования принимается то инженерное решение, которое позволяет с меньшими затратами труда, в более короткий срок, без ухудшения эксплуатационных качеств здания, меньшей сметной стоимости выполнить устройство фундаментов для проектируемого здания. При выборе рациональных конструкций фундаментов должны учитываться следующие факторы:

-инженерно-геологические условия площадки строительства (физико-механические свойства грунтов, характер их напластований, наличие слоев, склонных к скольжению, карстовых полостей и пр.);

-конструктивные особенности проектируемого здания, нагрузки и их воздействие на фундаменты;

-уровень подземных вод и их химический состав;

-глубина заложения фундаментов примыкающих зданий, а также глубина прокладки инженерных коммуникаций;

-существующий и проектируемый рельеф строительной площадки;

-гидрогеологические условия строительной площадки, а также возможность их изменений в процессе выполнения работ по устройству фундаментов и эксплуатации здания.

В случае, когда на строительной площадке залегают слабые грунты, в целях уменьшения затрат труда прибегают к методам укрепления оснований, повышающих их несущую способность. К таким методам можно отнести поверхностное и глубинное уплотнение, укрепление грунтов известью, цементом, добавками солей, синтетическими смолами, цементогрунтом автоклавного твердения, устройством песчаных свай и подушек.

Вариантность инженерных решений – важнейший принцип проектирования фундаментов сооружений. В курсовом проекте (работе) расчету и сравнению по стоимости подлежат только два варианта: на естественном основании и свайный. Сравнение вариантов фундаментов следует проводить на самом загруженном фундаменте.