Порядок оказания первой помощи при поражении электрическим током

Причины поражения электрическим током — работа с техническими электрическими средствами, прямые прикосновения к электрическому проводнику или источнику тока или действие мощного разряда атмосферного электричества — молнии.

Электрический ток вызывает изменения в нервной системе, ее раздражение, паралич, спазмы мышц, опеки тканей в местах входа и выхода электрического тока. Может возникнуть судорожный спазм диафрагмы (главной дыхательной мышцы) и сердца. Особенно опасные непосредственные поражения током участка председателя, хребта, сердца. Потерпевший мгновенно теряет сознание, развиваются судороги, паралич дыхательной мускулатуры и, как следствие, остановка дыхания.

При поражении электрическим током необходимо как быстрее всего освободить потерпевшего от действия тока, потому что от длительности действия тока на организм зависит тяжесть электротравмы.

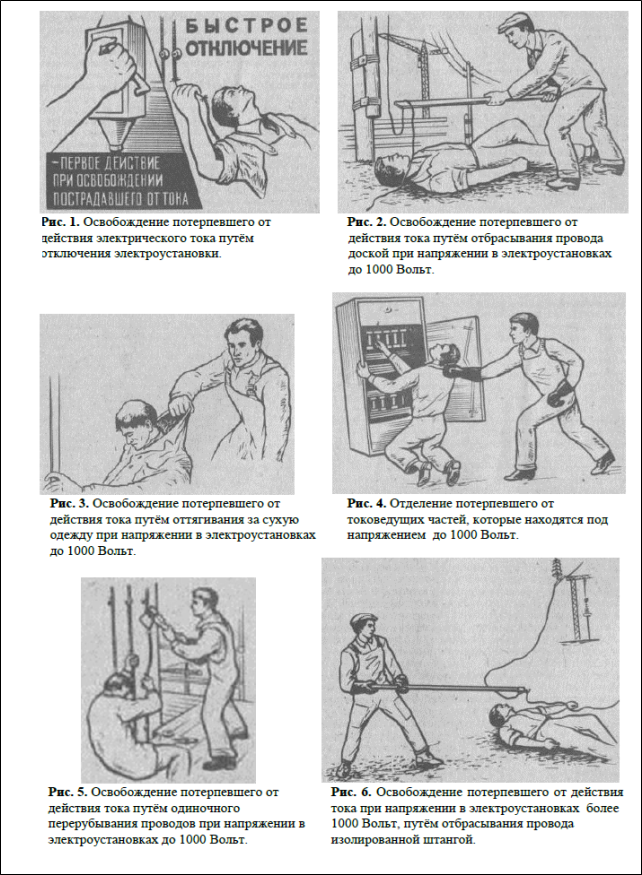

Главными способами освобождения потерпевшего от действия электрического тока являются:

1. Освобождение потерпевшего от действия электрического тока путём отключения электроустановки – рис. 1;

2. Освобождение потерпевшего от действия тока путём отбрасывания провода доской при напря-жении в электроустановках до 1000 Вольт – рис. 2;

3. Освобождение потерпевшего от действия тока путём оттягивания за сухую одежду при напряже-нии в электроустановках до 1000 Вольт – рис. 3 и 4;

4. Освобождение потерпевшего от действия тока путём одиночного перерубывания проводов при напряжении в электроустановках до 1000 Вольт – рис. 5;

5. Освобождение потерпевшего от действия тока при напряжении в электроустановках более 1000 Вольт, путём отбрасывания провода изолированной штангой – рис. 6.

Если потерпевший держит электрический провод руками, прежде всего необходимо быстро отключить электроустановку, которой касается потерпевший, с помощью выключателя, рубильника, предохранителя, разъединения штепсельного соединения, создания искус-ственного короткого замыкания на воздушной линии (рис. 1).

При предоставлении помощи потерпевшему, который находится на высоте, перед выключкой сети от источников тока необходимо принять надлежащие меры, которые исключают возможность падения потерпевшего.

Если быстрое отключение электроустановки невозможно, то необходимо принять меры к отделению потерпевшему от токоведущих частей, которых он касается.

При напряжении до 1000 В для отделения потерпевшего от токоведущих частей или провода следует воспользоваться канатом, палкой, доской или любой другим сухим делом, которое не проводит электрический ток (рис. 2).

Позволяется оттянуть потерпевшего от токоведущих частей за сухую одежду. При этом следует избегать касания к металлическим предметам и частям тела потерпевшего, которые не при-крыты одеждой (рис. 3).

Для изоляции рук тот, кто оказывает помощь, должен надеть диэлектрические рукавицы или обмотать руку шарфом, надеть на неё картуз из сукна, натянуть на руку рукав пиджака или пальто. При освобождении потерпевшего от токоведущих частей следует действовать одной рукой (рис. 4).

Если электрический ток проходит в землю через потерпевшего и он судорожно сжимает в руке провод, прервать действие тока можно подсунув под него сухую доску или оттянув ноги от земли бечёвкой или одеждой.

Можно также перерубить провод топором с сухой деревянной рукояткой или с помощью инструмента с изолированной рукояткой (кусачек, пассатижей и тому подобное) разорвать провод (рис. 5). Перерубывать провод каждой фазы надо отдельно, при этом следует изолировать себя от земли (стоять на сухих досках, деревянной лестнице и тому подобное).

При напряжении больше 1000 В для отделения потерпевшего от токоведущих частей необходимо использовать средства защиты: надеть диэлектрические рукавицы и боты и действовать штангой или изолированными клещами, которые рассчитаны на соответствующее напряжение (рис. 6).

Если потерпевший находится в обморочном состоянии, у него отсутствует дыхание и пульс, то его нужно удобно уложить на твёрдую поверхность, расстегнуть стягивающую одежду (пояс, воротник), обеспечить поступление свежего воздуха и начать делать искусственное дыхание и не прямой массаж сердца. После того, как к потерпевшему вернётся сознание, его нужно напоить большим количеством воды, чая и обогреть. Местные поражения током нужно закрыть стерильной повязкой, как при ожогах. Вызывать врача.

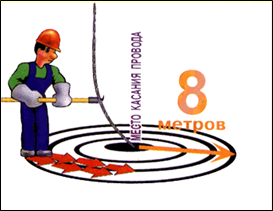

Особенности действий при растекании тока по поверхности земли.

Если токоведущая часть лежит на земле, следует помнить о напряжении шага. В радиусе 8–10 метров от места касания земли электрическим проводом можно попасть под "шаговое" напряжение — это напряжение между двумя точками цепи тока, которые находятся друг от друга на расстоянии шага и на которых одновременно стоит человек.

При шаговом напряжении ток протекает по нижней части организма человека «земля-правая нога-левая нога-земля» или «земля-левая нога-правая нога-земля». Значительное шаговое напряжение вызывает судороги в ногах, человек падает, потом цепь тока замыка-ется вдоль всего тела человека. Шаговое напряжение растёт с увеличением длины шага.

Перемещаться в зоне шагового напряжения следует с особенной осторожностью, используя средства для изолирования от земли (диэлектрические калоши, боты, ковры, изолирующие подставки) или вещи, которые плохо проводят электрический ток (сухие доски, колоды и тому подобное). Без средств защиты перемещаться в зоне шагового напряжения запрещено.

Для выхода из зоны напряжения шага или с целью оказания помощи потерпевшему, который оказался в этой зоне, без средств индивидуальной защиты перемещаться следует "гусиным шагом" – пятка шагающей ноги, не отрываясь от земли, приставляется к носку другой ноги (рис. 7).

Запрещается отрывать подошвы ног от земли и делать широкие шаги.

Запрещается приближаться бегом к лежащему на земле проводу.

Убирать провод с тела потерпевшего только сухим неметаллическим предметом (рис. 7 в).

После отделения потерпевшего от токоведущих частей следует вынести его из опасной зоны, в т.ч. зоны шагового напряжения, на расстояние не менее 8 м от токоведущей части (провода).

в

Рис. 7. Правильное перемещение в зоне шагового напряжения: а) - отдаление от места замыкания на землю токоведущей части ЭУ; б) - следы от обуви; в) – правила уборки провода.

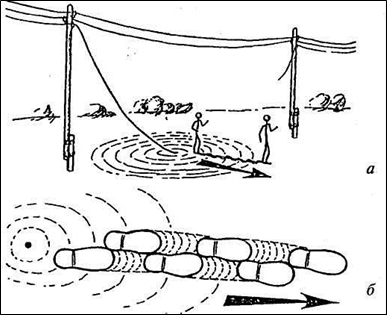

Методика выполнения искусственной вентиляции лёгких

В случае отсутствия дыхания у потерпевшего из-за поражения электротоком, следует начать делать искусственную вентиляцию лёгких (ИВЛ). Дыхание определяется визуально (по движению грудной клетки, крыльев носа, губ) или по зеркальцу, поднесённому ко рту или носу (запотевает или нет).

Перед выполнением ИВЛ следует очистить проходимость дыхательных путей, т.к. прохожде-нию воздуха в лёгкие могут мешать запавший язык, жидкость, инородные тела, зубные протезы, др.

Для возобновления проходимости дыхательных путей необходимо потерпевшего положить на твёрдую поверхность лицом к верху, расстегнуть одежду, которая сжимает грудную клетку, и, поддерживая снизу за шею, максимально отбросить голову потерпевшего назад, чтобы вывести язык, если он запал, очистить полость рта пальцем и выдвинуть нижнюю челюсть (рис. 8 - 10).

На рис. 9 а - спасатель отклоняет голову потерпевшего левой рукой, одновременно поддерживая его шею правой. На рис. 9 б - спасатель удерживает голову потерпевшего в отклонённом положении левой рукой, оттягивая одновременно челюсть правой.

Если после возобновления проходимости дыхательных путей, не появятся ритмичные дыхательные движения грудной клетки или передней стенки живота, необходимо немедленно приступить к искусственной вентиляции лёгких методом "изо рта в рот" (рис. 11 - 13). В этом случае следует стать на колени около головы потерпевшего, одной рукой удерживая ее в максимально заброшенном назад положении, большим пальцем второй руки нужно оттянуть нижнюю челюсть. Оказывающий помощь, делает глубокий вдох через марлю, плотно охватив рот потерпевшего своими губами и делает резкий выдох (менее резкий при оказании помощи детям).

На рис. 11 б спасатель вдувание воздуха в рот потерпевшего. Для предотвращения выхода воздуха через нос потерпевшего, его закрывают пальцами руки, которая размещена около лба. Длительность вдувания воздуха должна быть в два раза меньшей от времени выхода его из лёгких потерпевшего. Частота вдуваний — 12-14 раз на минуту.

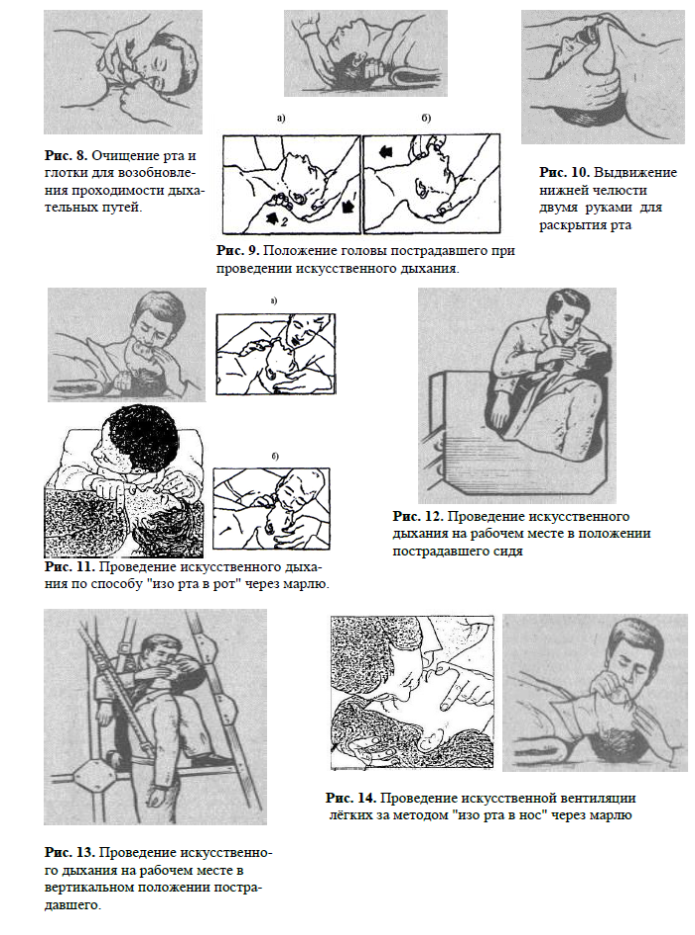

Если у потерпевшего есть повреждения на лице, которые мешают осуществлять вдувание воздуха через его рот, в таких случаях искусственную вентиляцию делают за

методом "изо рта в нос" – рис. 14.

При этом методе голова также максимально забрасывается и поддерживается одной рукой (какая лежит на темени потерпевшего), второй рукой нужно немного поднять нижнюю челюсть и закрыть рот. Тот, кто оказывает помощь, делает глубокий вдох и своими губами плотно охватывает нос потерпевшего - осуществляется вдувание. Если грудная клетка поднимается недостаточно, рот потерпевшего во время выдоха воздуха немного открывается, чтобы дать возможность воздуху выйти.

Показателями эффективности ИВЛ являются расширение грудной клетки, покраснение кожного покрова и возобновления самостоятельного дыхания.

Если после 2-3 вдохов потерпевший не начнёт дышать самостоятельно (не появятся ритмичные движения грудной клетки или передней стенки живота), необходимо проверить, или есть у потерпевшего признака кровообращения. Отсутствие дыхания является одним из симптомов остановки кровообращения.