«Хоровое сольфеджио»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей

«Детская музыкальная школа № 1 им. П.И.Чайковского»

МЕТОДИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

«Хоровое сольфеджио»

Авторы:

Першин Олег Валерьевич,

Першина Анастасия Асыгатовна,

преподаватели вокально-хоровых и теоретических дисциплин

МБУДО «ДМШ № 1 им. П.И.Чайковского»,

г.Березники

В многогранной деятельности преподавателя музыкальной школы исполнительство занимает важное место. От того, насколько ярко и убедительно будет исполнено произведение или его фрагмент, зависит успех педагогической и учебно-воспитательной деятельности, музыкальный авторитет. Однако, если в практическом плане ориентация дисциплин, связанных со специальностью, на исполнительство ясно выражена, то в музыкальной и музыкально-педагогической теории мысль об исполнительстве до сих пор не утвердила себя как наука, имеющая свои закономерности, принципы эстетического мышления, влияющего на практику.

Элементарная теория музыки, сольфеджио, и другие теоретические дисциплины, призванные обеспечить полную музыкальную грамотность, сегодня являются единственной теоретической базой воспитания исполнителя, хотя специфика исполнительства состоит не только в постижении и выучивании музыки, но и в передаче ее слушателям в живом звучании.

На наш взгляд, главной целью теории является выявление и определение закономерностей, вытекающих из содержательных и выразительных возможностей музыки, особенностей развития, структуры сочинения и ее толкования, голосоведения, фактуры и других моментов. Дело исполнителя - воспользоваться или не воспользоваться этими знаниями и возможностями, предпочесть то или другое, но желательно, чтобы он был знаком с несколькими приемами: чистая интонация, ансамбль, строй и этого нужно добиваться на уроках сольфеджио, используя принцип «Хорового сольфеджио».

Предмет «Хоровое сольфеджио» чаще всего преподается в музыкальных школах на хоровом отделении, а также в хоровых студиях, и в этом случае, данный принцип играет важную роль в воспитании будущих певцов хора. Поэтому дирижер-хормейстер нередко совмещает свою прямую квалификацию с преподаванием предмета «Сольфеджио», что позволяет ему (преподавателю) добиваться наиболее высоких результатов в хоровом исполнительстве, так как он работает, в первую очередь на себя, то есть на свой хоровой коллектив. Из этого следует, что большую часть вокально-интонационной работы преподаватель проводит на уроке сольфеджио. Воспитание хорового певца требует от руководителя хора и сольфеджио одновременного решения как минимум 3-х задач:

а) сформировать необходимый исполнительский аппарат;

б) научить певца «играть» на нем;

в) научить исполнителя подстраивать голос к другим участникам хора, то есть петь в ансамбле;

|

|

Поэтому одним из главных факторов в верной организации процесса, пения становится развитие вокального и зонного слуха, тонко реагирующего на отклонение от нужного тона. Не случайно именно в вокальной работе многие педагогические приемы строятся на чисто физиологических ощущениях певцов и на их слуховых представлениях. В принципе, хоровое сольфеджио отличается от «традиционного» так же, как игра солиста-инструменталиста от игры в ансамбле. Это отличие состоит, прежде всего, в том, что и общий план, и все детали являются плодом не только одного, а нескольких исполнителей, и реализуются они их объединенными усилиями. И хотя ансамблевое исполнение основано на равноправии его участников, созидательная атмосфера ансамблевого музицирования возникает при наличии у музыкантов некоторых особых, индивидуальных качеств.

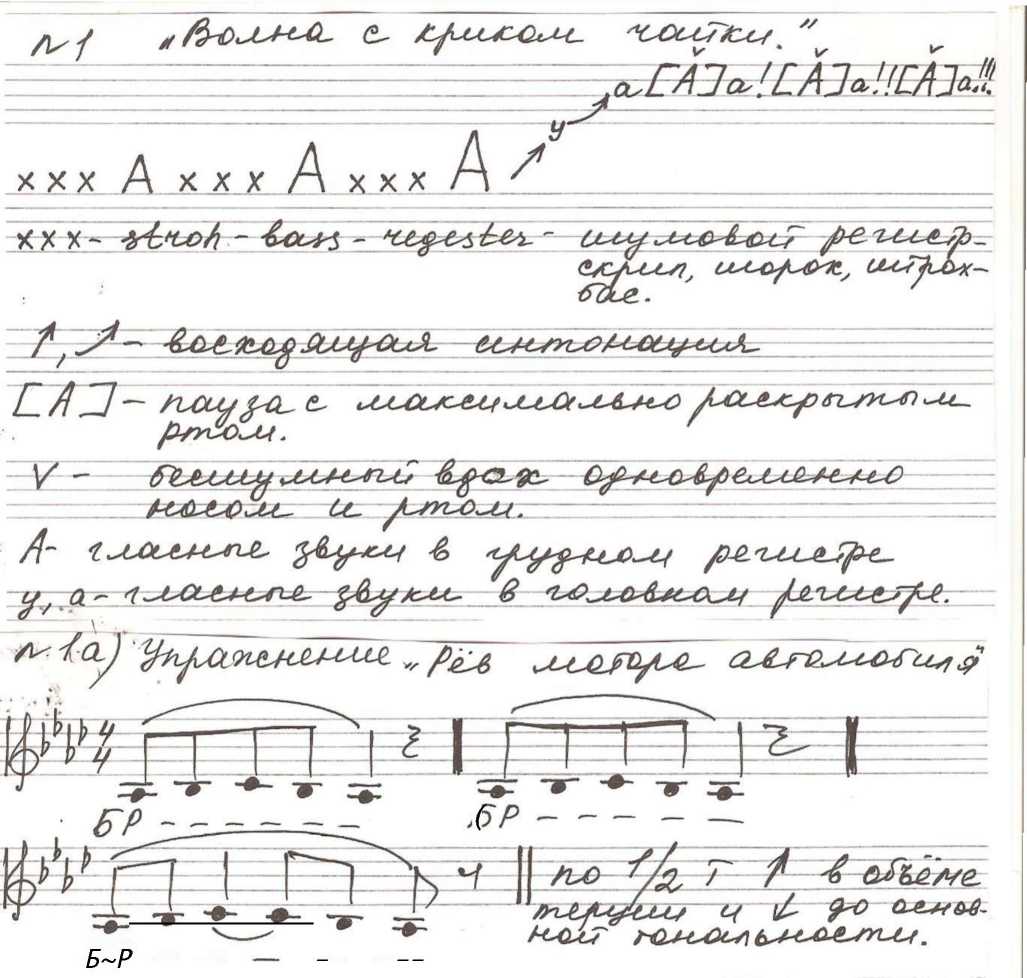

Во-первых: искусство «слушать»; именно оно отличает, прежде всего, участника ансамбля от солиста. Искусство слушать партнера, внимать ему, соподчинять свое исполнительское «я» с художественной индивидуальностью другого - важный принцип хорового сольфеджио. В воспитании навыка «слушать», преподаватель на начальной стадии занятий, на наш взгляд, может использовать прием тембральных сопоставлений голосов детей, подражая и имитируя «пению птичек», «крик чаек», «рев мотора автомобиля», и т.д.

Эти несложные упражнения развивают ассоциативное мышление; дети внимательно (!) слушают преподавателя, мысленно представляя себе ту или иную заданную модель; и от того, насколько ярко и убедительно она исполнена учителем, и одновременно верно прослушана детьми, будет зависеть результат поставленной цели. Искусство «слушать», как и другие виды и формы работы на уроках сольфеджио, воспитывается на протяжении всего курса этой дисциплины.

Во-вторых: синхронность звучания, под которой понимается совпадение с предельной точностью мельчайших длительностей (звуков или пауз), синхронность является результатом единого понимания и чувствования партнерами темпа и ритмического пульса.

Этот раздел включает в себя множество видов и форм работы. Разберем

некоторые из них:

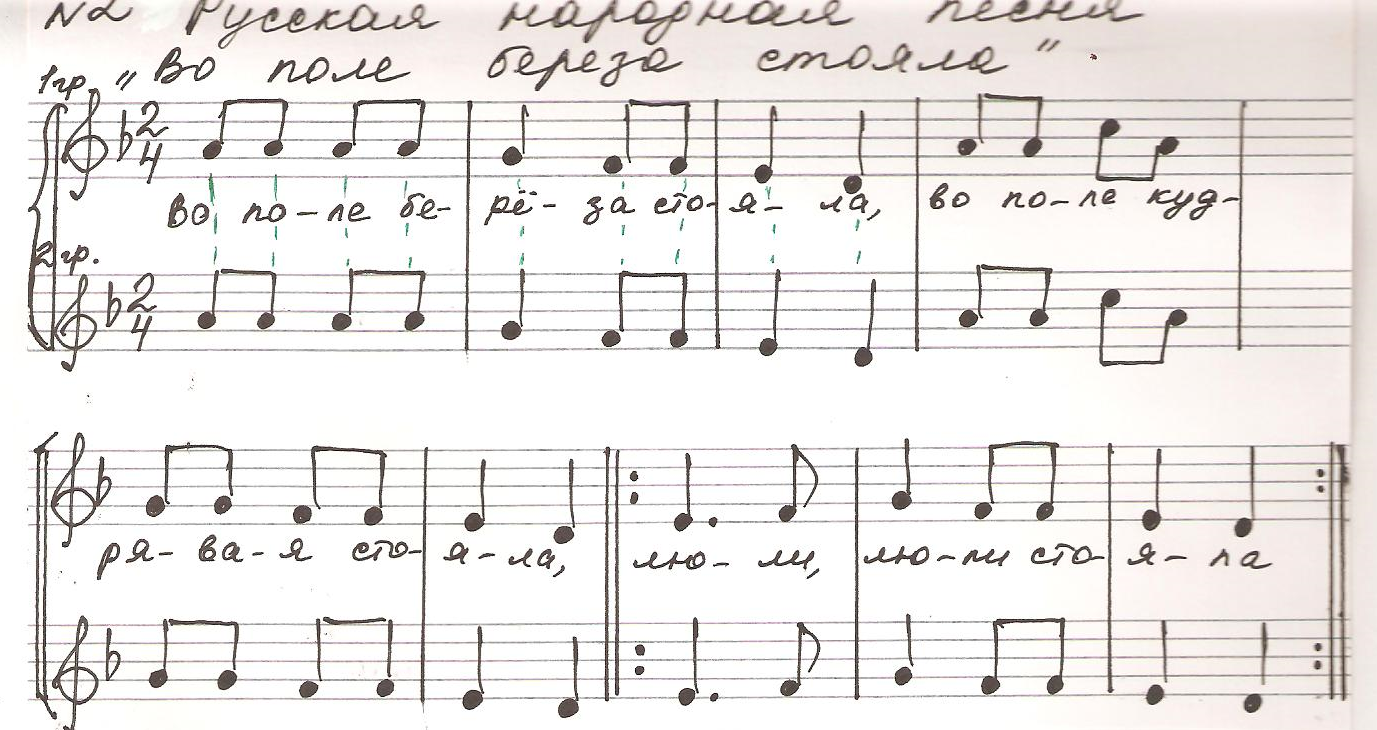

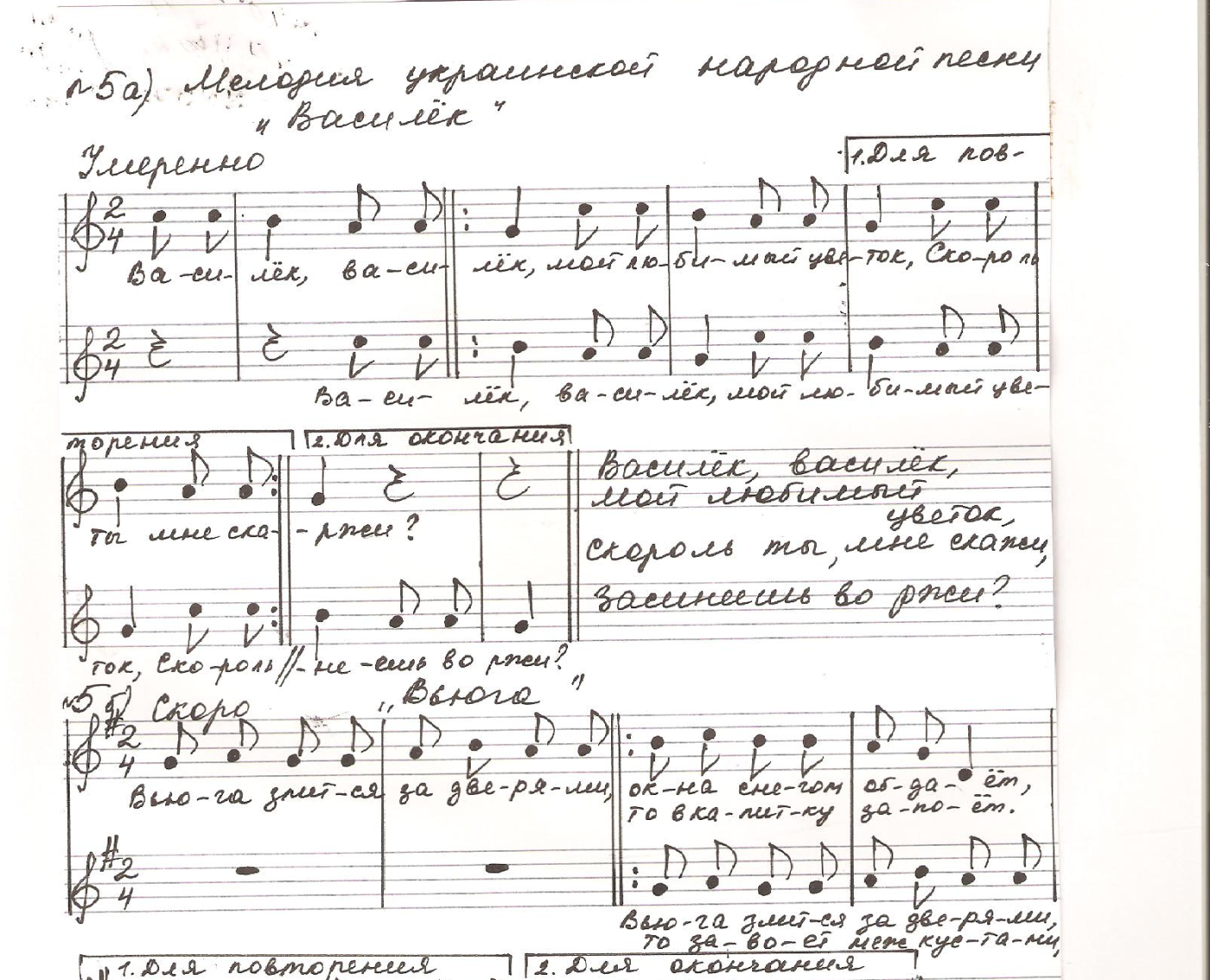

а) песня «Во поле береза стояла», ставит перед детьми ряд задач: синхронного исполнения ритмического и мелодического рисунков всей группы или отдельных дуэтов, трио; единого темпа, единой манеры исполнения, так как каждому слогу соответствует одна длительность:

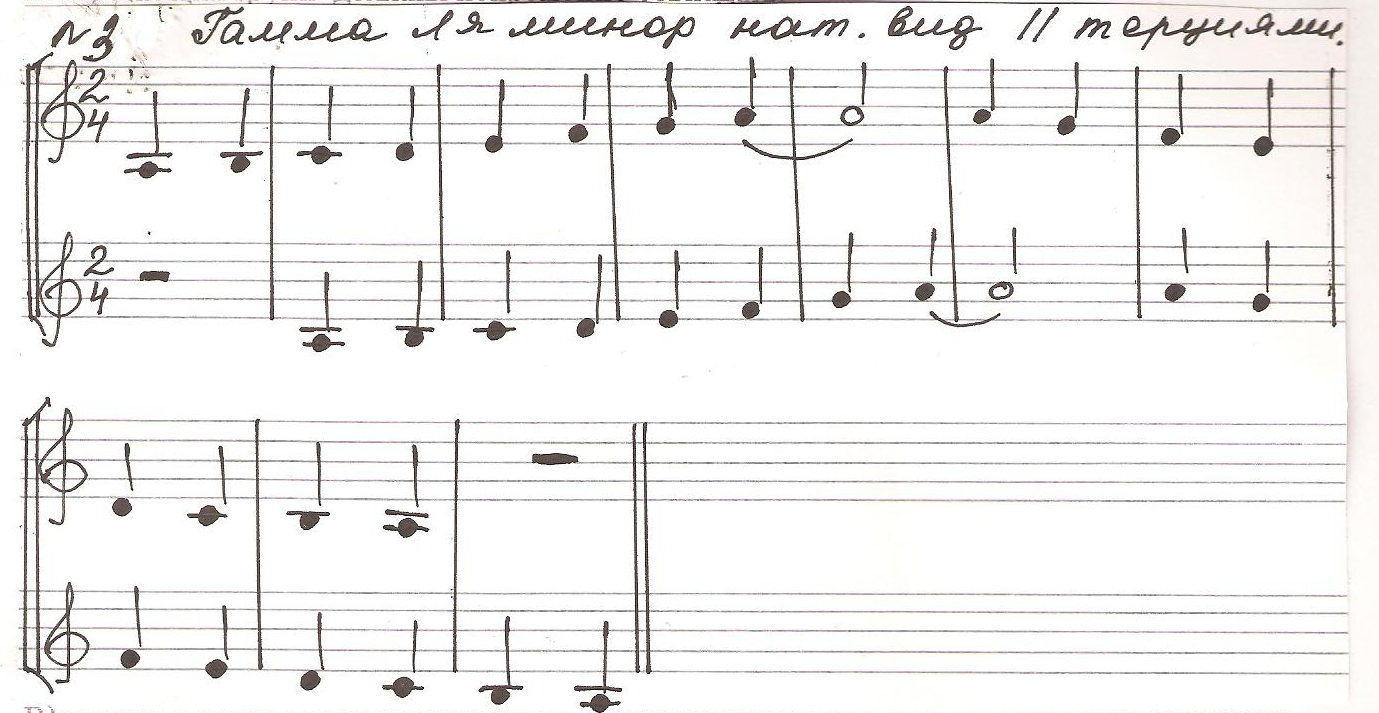

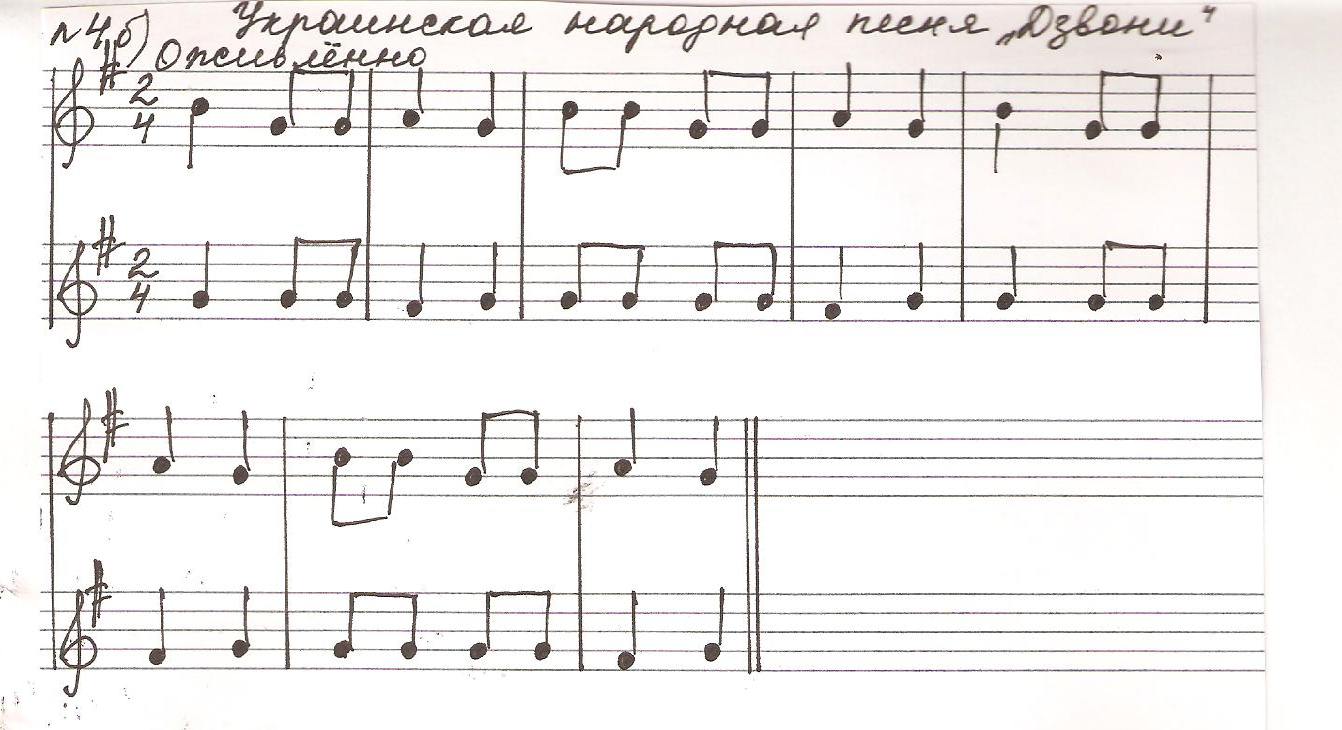

б) пение гамм в восходящем и нисходящем движении параллельными терциями с опозданием нижнего голоса на терцию, причем в момент вступления интервалика и ритм должны непременно совпадать:

в) чтение с листа несложных двухголосных примеров с единым ритмическим рисунком:

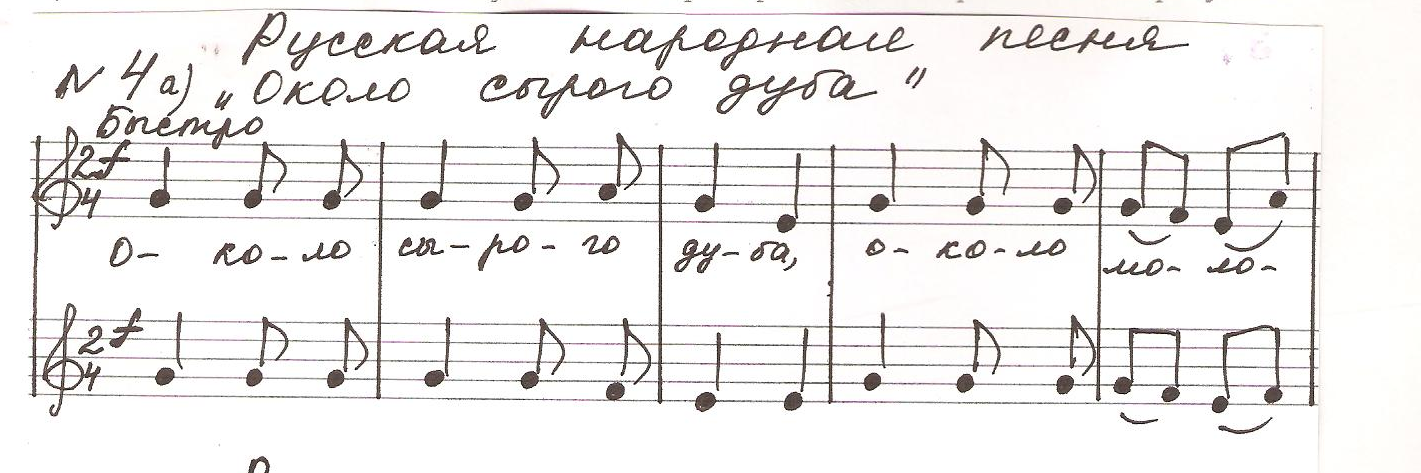

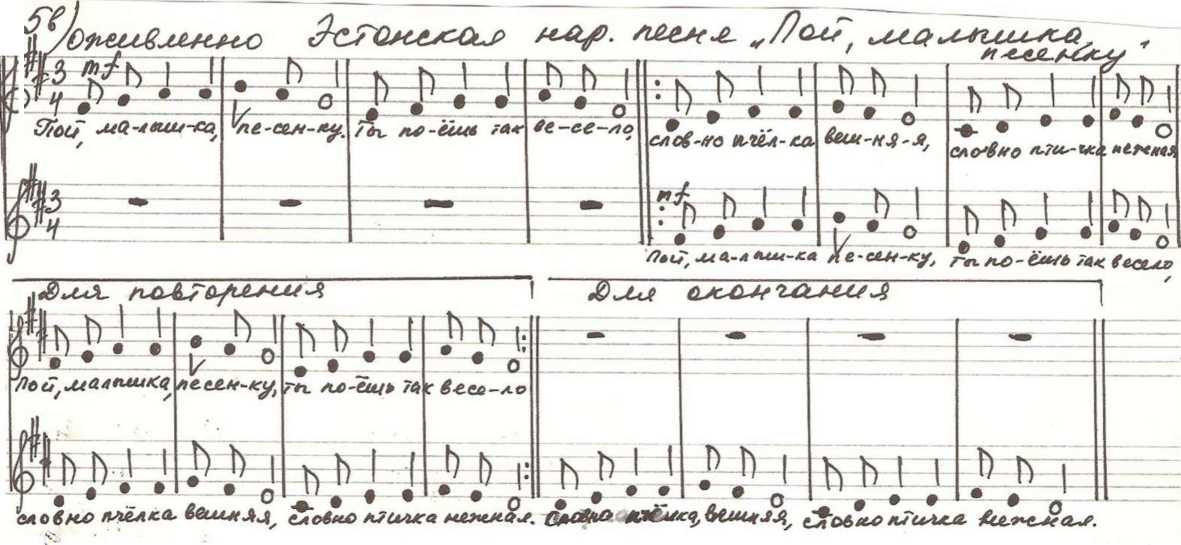

г) синхронное исполнение канонов с остинатным ритмом:

|

|

В-третьих, не менее важное значение имеет всестороннее развитие у учеников устойчивости, гибкости индивидуального ритма, чуткости «ритмического слуха», необходимых для решения ритмических задач коллективного исполнения. В данном случае педагог должен использовать различные формы работы над ритмом:

- игра «Эхо»,

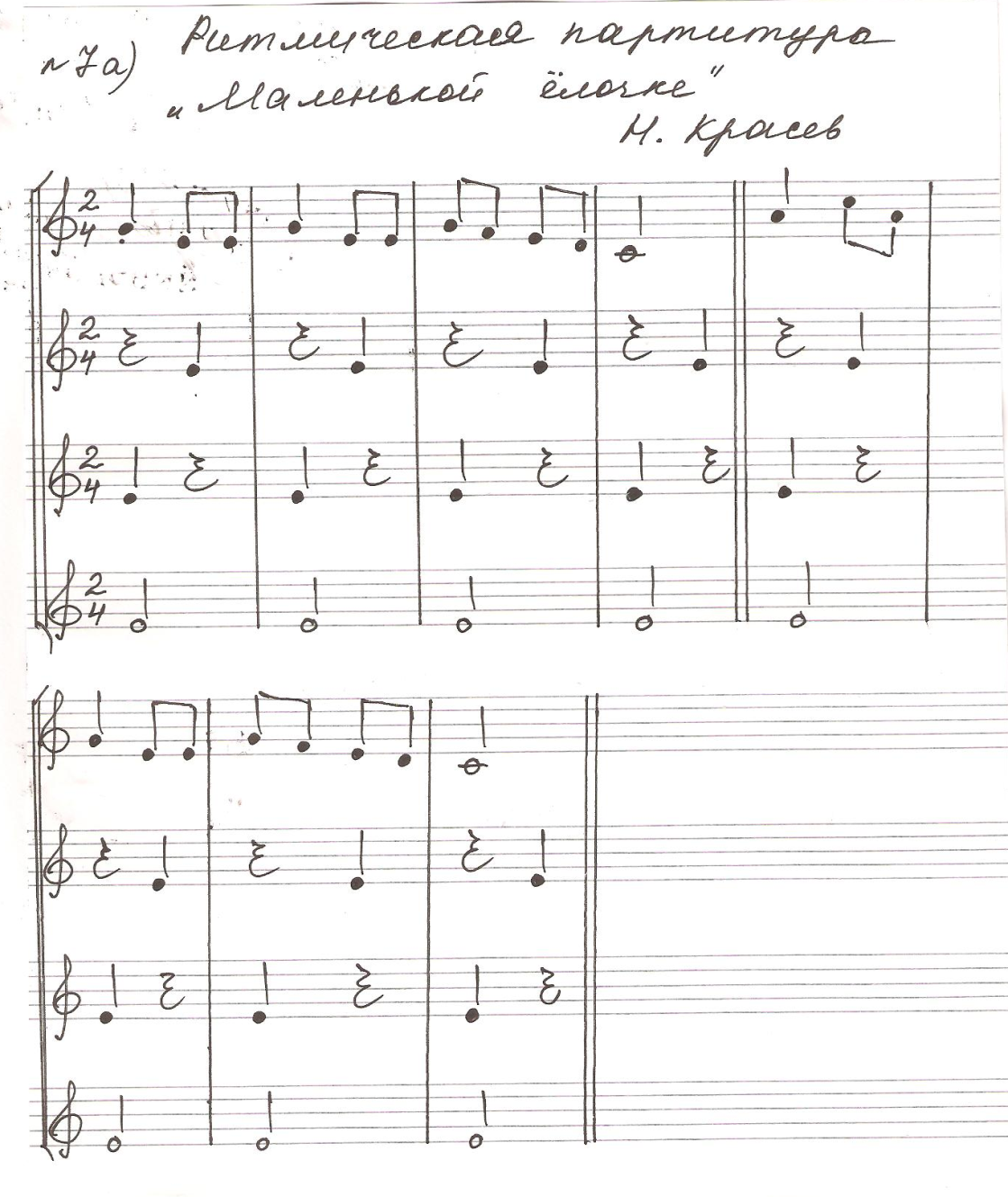

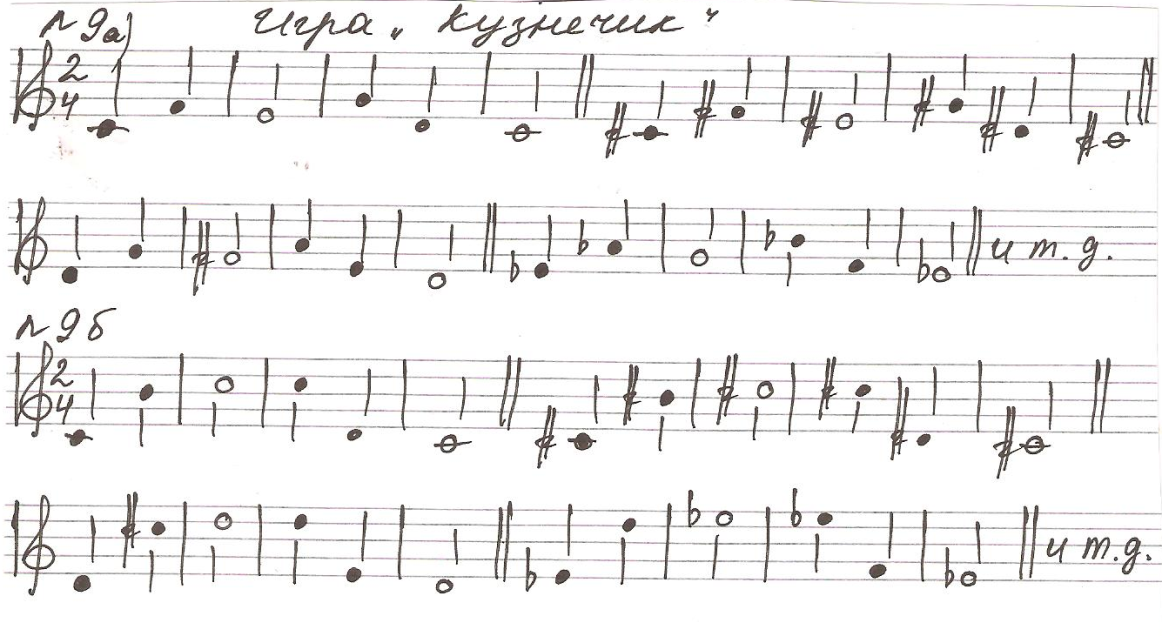

- ритмические партитуры,

- ритмические импровизации.

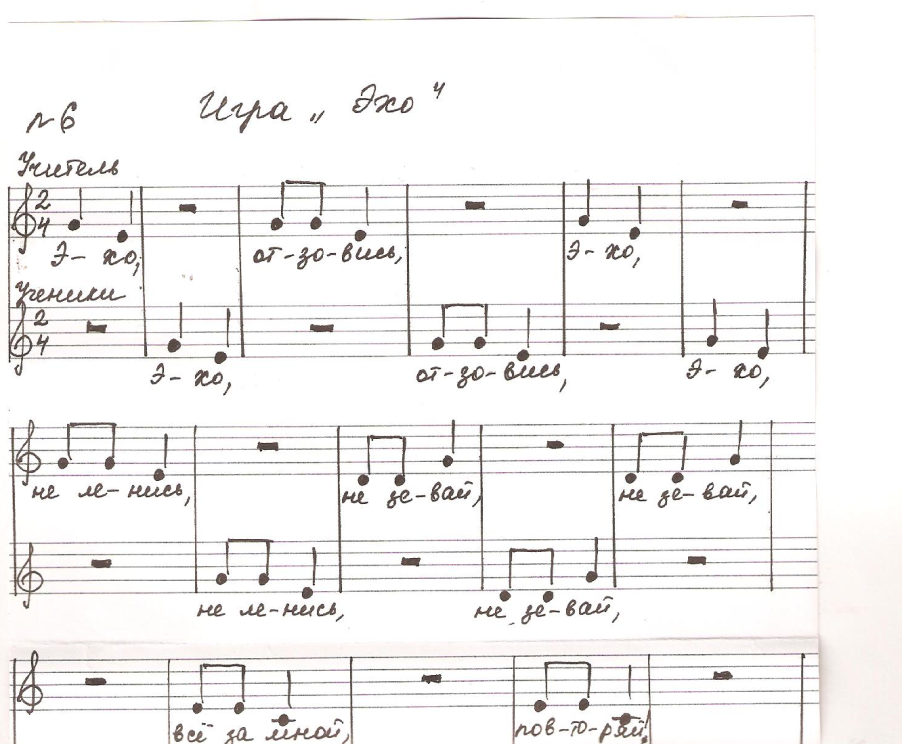

На первой ступени следует включать в занятия игровые моменты. Так, например, музыкальное приветствие ребят и преподавателя можно строить по принципу игры «Эхо». В данном случае у ребят активизируется не только внимание, но и слух, так как дети должны в точности повторить все музыкальные элементы, заданные педагогом (интонационные, ритмические):

Это же упражнение может варьироваться :

а) ученик-ведущий, остальные участники - «Эхо»,

б) «группа на группу», причем в каждом из вариантов заранее должны быть заготовлены модели.

И, в-четвертых, естественно, нет нужды доказывать, что все эти приемы ничто без чистой интонации, которая формируется в длительной и кропотливой работе, в основе которой лежат коллективные занятия, а также от умения каждого певца создавать сообща. Научно доказано, что любой ребенок, не имеющий физических дефектов слуха или голоса, может научиться правильно интонировать, А в хоровом коллективе и в группе сольфеджио способности к интонированию развиваются гораздо быстрей. Это обусловлено рядом

причин:

а) ребенок не чувствует внимания, направленного именно на него (хотя преподаватель внимательно наблюдает за каждым учеником во время учебного процесса), ведь часто ребенок поет неверно не потому, что скован;

в) дети, поющие верно, как бы «настраивают» на свой «камертон» не точно поющего.

В работе над интонацией в младших классах игровые моменты играют важное значение - в процессе игры дети, не напрягаясь, выполняют на достаточном уровне поставленные педагогом задачи.

Вот некоторые из них:

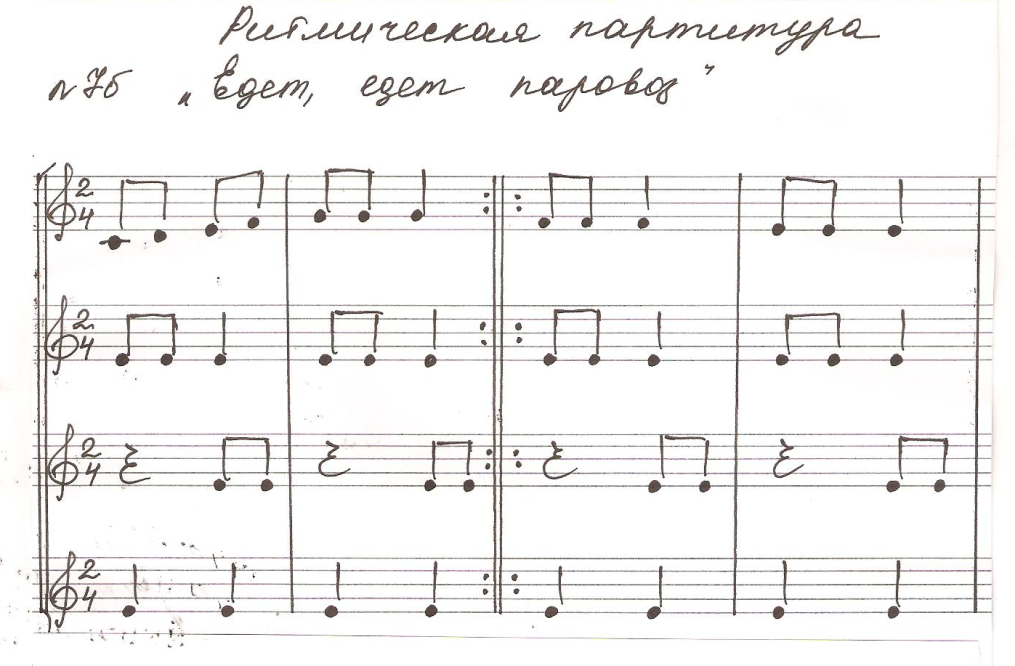

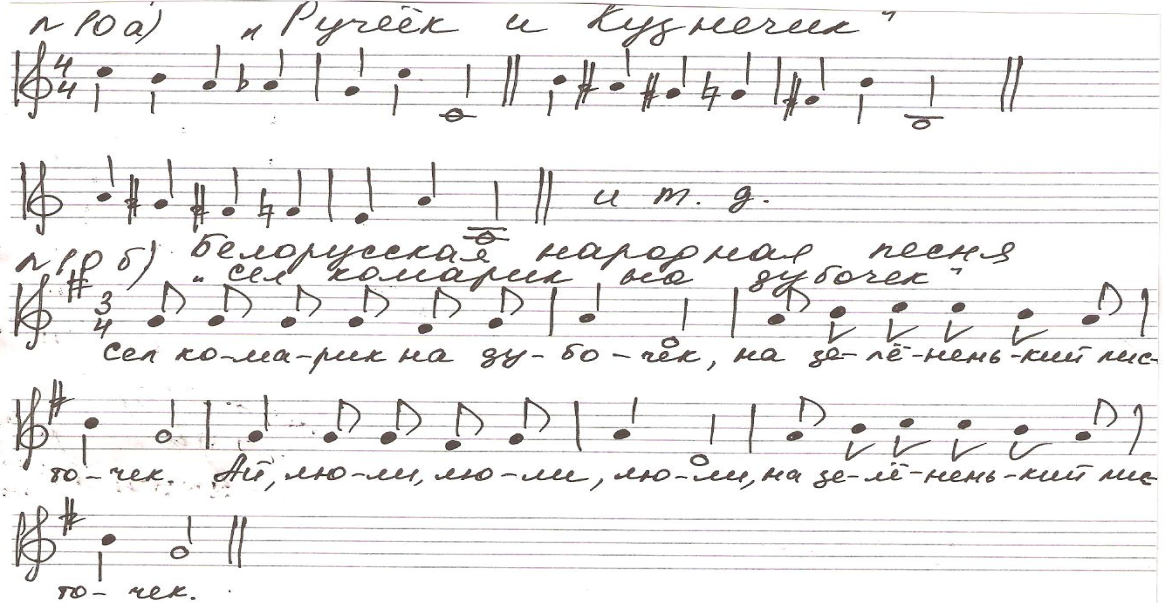

1. Игра «Ручеек»: исполнение мелодического рисунка в объеме терции с диатоническими и хроматическими ходами на определенный слог или с названиями нот. Дети должны стараться точно воспроизводить звуковысотность мелодического рисунка (даже простейшего).

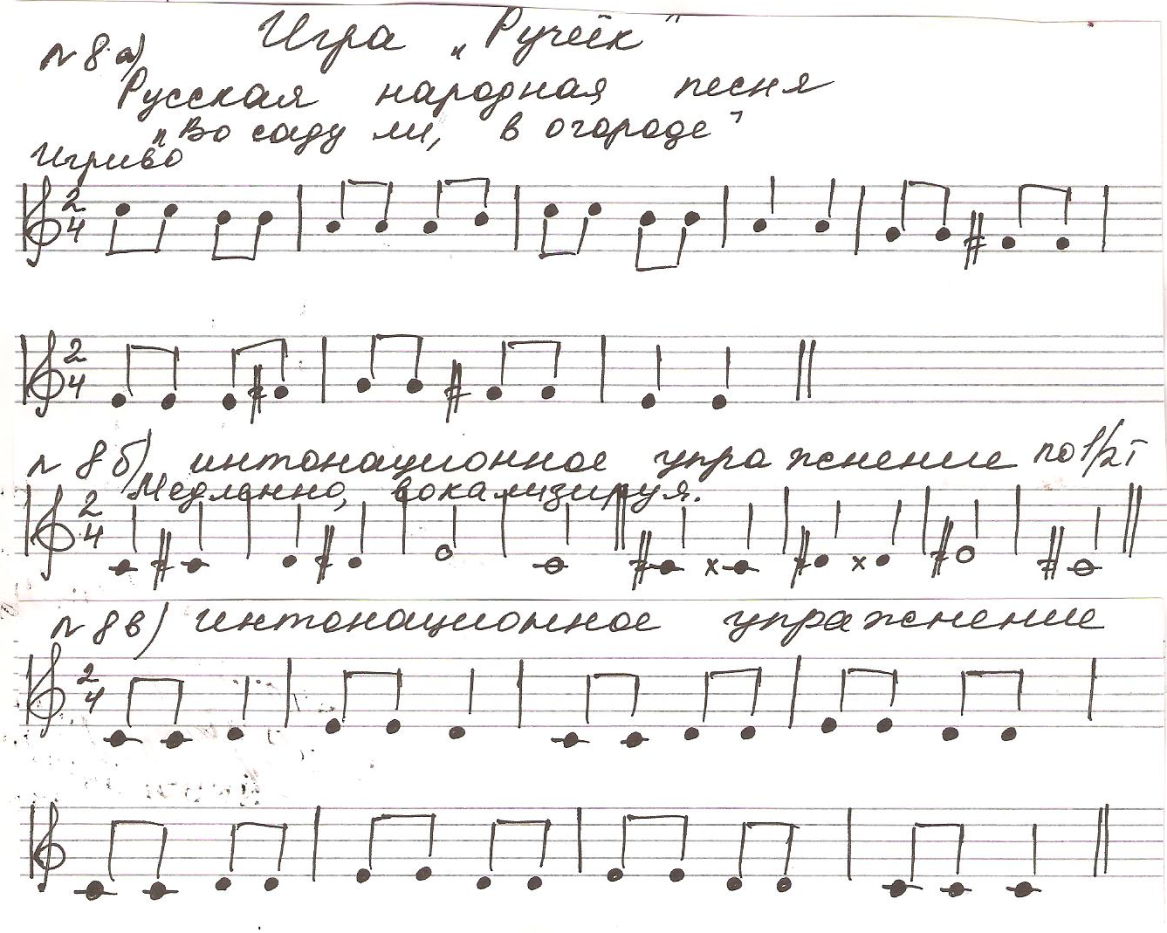

2. Игра« Кузнечик»: интонирование скачков на консонансы и диссонансы с использованием ручных знаков: дети «помогают» себе, отмечая звуковысотность ручными знаками: ладонь ребром – устойчивые ступени, ладонь тыльной стороной к себе - неустойчивые ступени:

3. Комбинации игр «Ручеёк» и «Кузнечик» с элементами обеих игр:

4. Работа по болгарской столбице, пение различных мелодических и гармонических оборотов с элементами двух- и трехголосия (в подвинутых группах и старших классах).

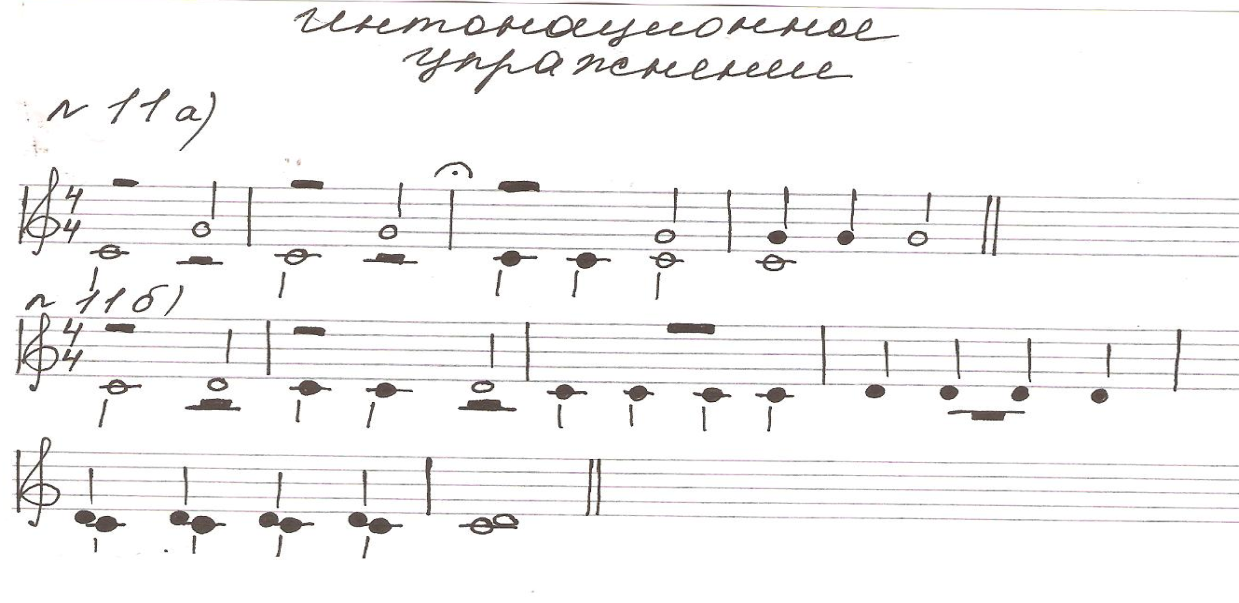

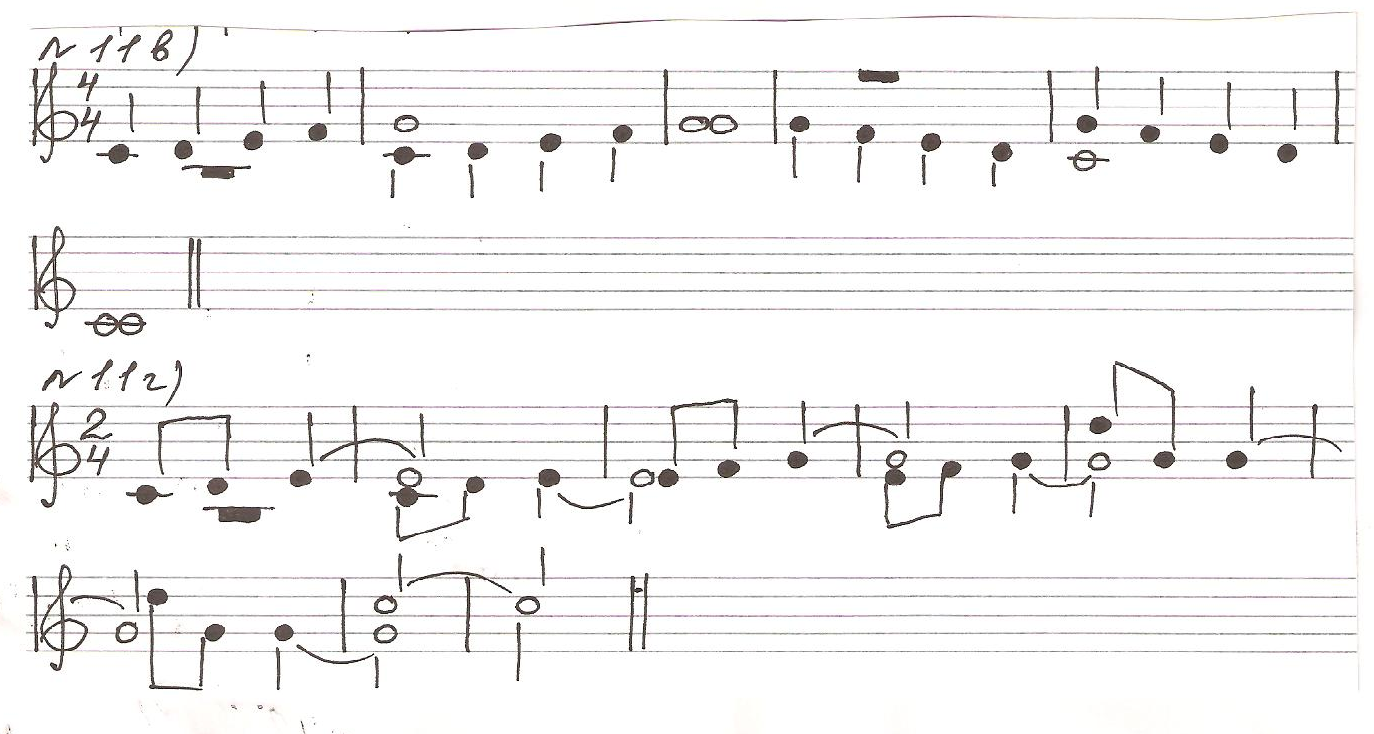

5. Пение гармонических интервалов методом взаимной замены голосов, основанном на каноническом принципе:

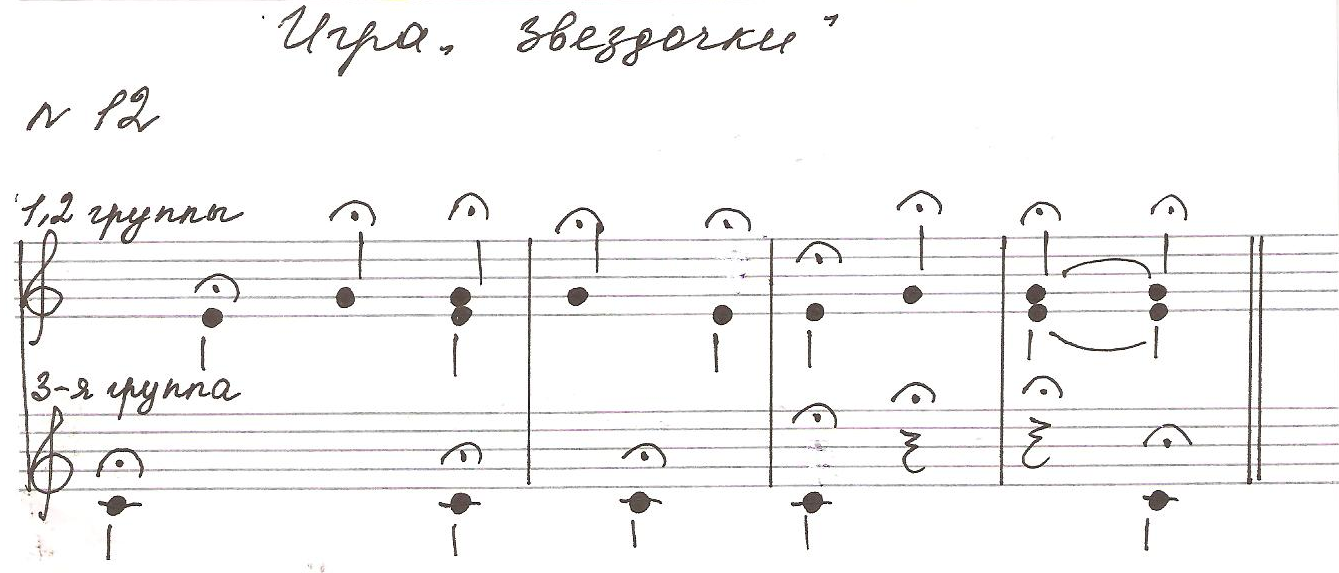

6. Игра «Звездочки»: группа делится на дуэты или трио, каждой из них поручается исполнение одного звука. По дирижерскому жесту педагога, каждая из « звездочек» должна либо «зажечься», либо «потухнуть», образуя при этом двух- или трехголосные сочетания. Вступления голосов должны варьироваться.

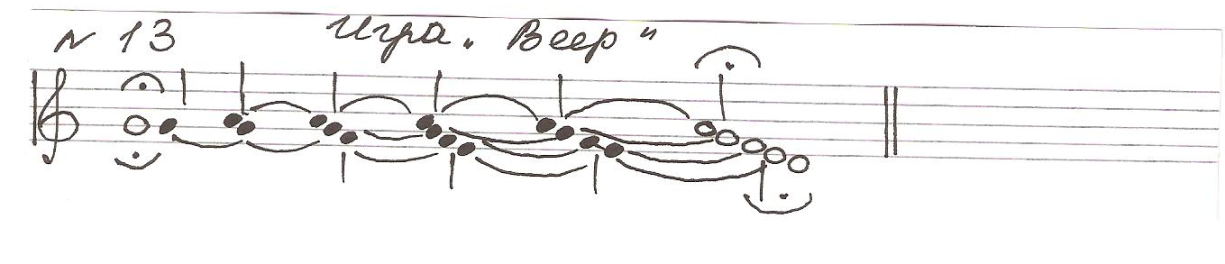

7. Исполнение различных мелодических оборотов, приемов, например: «Веер» - раскладывание голосов (название приема - Г.Струве), глиссандо и т. д., с возвращением в основной тон.

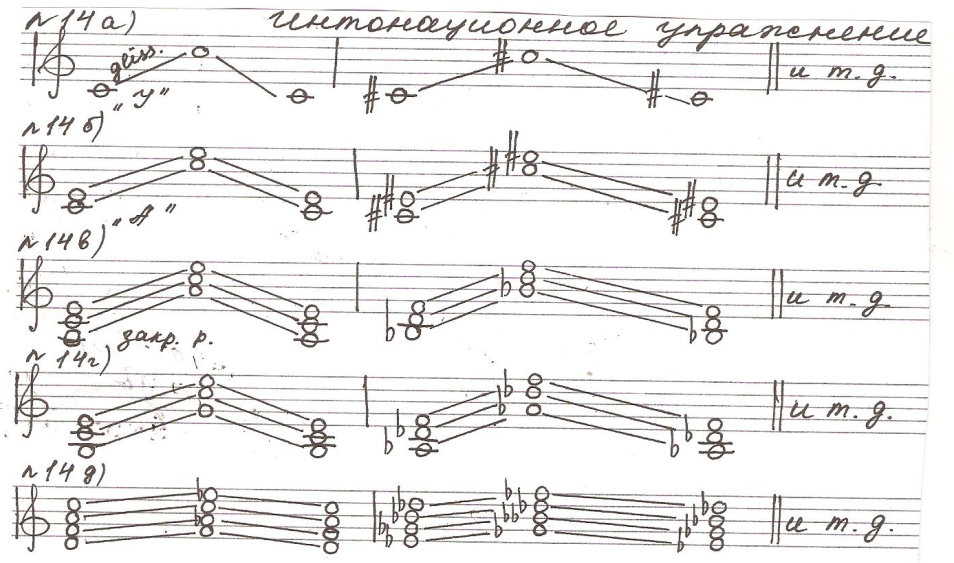

8. Пение интервалов одноголосно, двухголосно; пение трезвучий и его обращений, септаккордов на глиссандо по полутонам вверх и вниз нотами или на различные слоги.

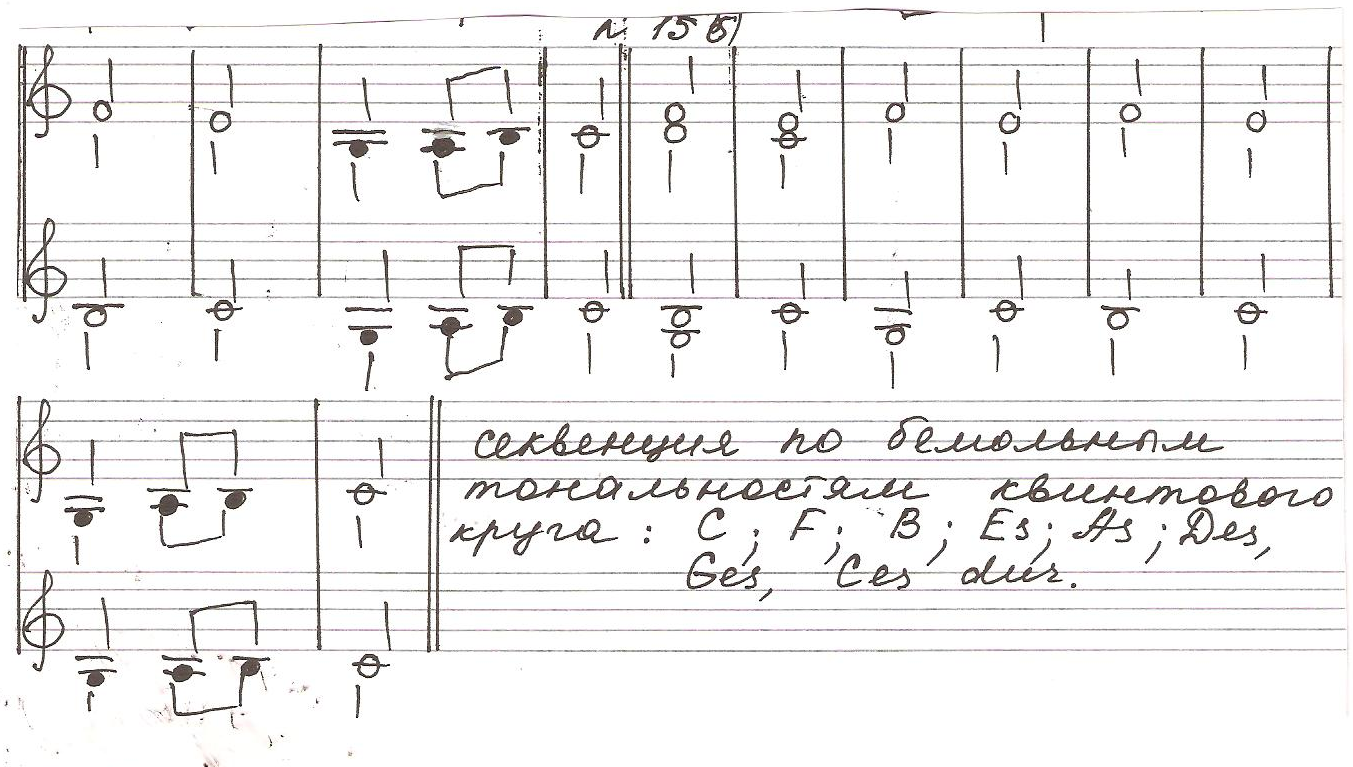

9. Пение секвенций на доминантовый септаккорд и его обращений с элементами двух, трех- четырехголосия.

Принцип хорового сольфеджио, что доказано на практике, позволяет на ранней стадии занятий включать в работу элементы двух-, трех-, а также четырехголосия, развивает гармонический слух, что предполагает собой исполнение произведений без инструментального сопровождения в хоровом коллективе.

Литература

1. Емельянов В.В. «Развитие голоса», координация и тренинг, С.-Пб., 1997.

2. Живов В.Л. «Теория хорового исполнительства», М., 1998 .

3. Калмыков Б., Фридкин Г., Сольфеджио, ч.1 и 3, М., «Музыка», 1978.

4. Стулова Г.П. «Развитие детского голоса в процессе обучения пению», М., «Советский композитор», 1988.

5. Терацуянц Г. «Кое-что из опыта хормейстера», М., МПГУ, 1989.

6. Шатковский Г.И. «Развитие музыкального слуха и навыков творческого музицирования», М., 1986.