Тема 1. Основные производственные фонды

Основные производственные фонды (ОПФ) – средства производства, используемые для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг в течение периода времени, превышающего один год или один операционный цикл, если он более года. Данные средства не предназначены для перепродажи и приносят доход организации.

В состав ОПФ входят:

· здания и сооружения производственного назначения;

· передаточные устройства;

· машины и оборудование;

· транспортные средства;

· измерительные и регулирующие приборы;

· инструменты и приспособления, срок службы которых больше 1 года и стоимость более 40 000 руб.

Для расчета различных экономических показателей используют следующие виды оценки ОПФ:

1. По первоначальной стоимости. Под первоначальной стоимостью понимается сумма фактических затрат предприятия на приобретение, сооружение и изготовление за исключением НДС и других невозмещаемых налогов, в т. ч. суммы, уплачиваемые поставщику, организации по договору строительного подряда, за консультационные и информационные услуги, связанные с приобретением ОПФ, регистрационные сборы, государственные пошлины, проценты по заемным средствам, начисленные до принятия на учет ОПФ. Изменение первоначальной стоимости ОПФ возможно при достройке, дооборудовании, реконструкции, частичной ликвидации и переоценке ОПФ.

2. По восстановительной стоимости. Это стоимость ОПФ в текущих рыночных ценах. Один раз в год (на 1 января) предприятия могут производить переоценку ОПФ путем индексации или прямым пересчетом по реальным рыночным ценам.

3. По остаточной стоимости. Это первоначальная (восстановительная) стоимость ОПФ за минусом суммы начисленной амортизации.

4. По среднегодовой стоимости (Кср). Данный вид оценки учитывает возможность изменения стоимости ОПФ в течение года: часть средств выбывает (списывается, продается), а другая -вводится (покупается, создается).

Кср=Кнг +  -

-  , (1.1)

, (1.1)

где Кнг – стоимость ОПФ на начало года, руб.; Кввi, Квыбj – стоимость вводимых и выбывающих ОПФ в течение года; i , j – номер месяца ввода и выбытия ОПФ.

Рассмотрим экономическую ситуацию. На начало года стоимость ОПФ составляет 180 млн руб. В марте месяце планируется покупка и ввод в эксплуатацию оборудования на сумму 45 млн руб. В сентябре предприятие планирует продать ОПФ на сумму 12 млн руб. В декабре провести модернизацию ОПФ на сумму 4 млн руб. Определить среднегодовую стоимость ОПФ. Таким образом, Кнг = 180, Квв1=45, Квв2 =4, Квыб1 =12, i1 =3, j1=9. Подставим все значения в формулу расчета среднегодовой стоимости (1.1):

Кср=Кнг +  -

-  =

=

=180 +  +

+  -

-  213,83 млн руб.

213,83 млн руб.

Амортизация – это процесс постепенного переноса стоимости ОПФ на стоимость изготавливаемой продукции. Амортизационные отчисления являются расходами предприятия. Амортизация показывает, какая часть из всех затрат, связанных с приобретением объекта основных фондов, перенесена на себестоимость готовой продукции и уменьшает налоговую базу по налогу на прибыль. Поэтому амортизацию могут начислять только предприятия, которые осуществляют предпринимательскую деятельность.

Амортизация начисляется ежегодно, с первого числа месяца, следующего за месяцем ввода объекта основных фондов в эксплуатацию, и производится до полного погашения стоимости этого объекта либо его списания (продажи или ликвидации). Начисление амортизации осуществляется в соответствии с нормой амортизации, определенной для данного объекта исходя из срока полезного использования.

Годовая сумма амортизационных отчислений рассчитывается одним из следующих методов:

1. Линейный способ

Аt=  , (1.2)

, (1.2)

где Кперв – первоначальная стоимость ОПФ, руб; На – норма амортизации, %/год:

На =  ⋅100%, (1.3)

⋅100%, (1.3)

где Тa – срок амортизации (оптимальный срок службы), лет.

2. Способ списания стоимости пропорционально объему выпущенной продукции или объему выполненных работ

Аt= Кперв⋅  , (1.4)

, (1.4)

где TRt – объем продукции произведенной в t-м году (выручка), в стоимостном выражении, руб./год;TR∑ – предполагаемый объем производства за весь срок полезного использования оборудования в стоимостном выражении, руб./год. При способе списания стоимости пропорционально объему продукции (работ) начисление амортизационных отчислений производится на основе первоначальной (восстановительной) стоимости объекта основных средств и соотношения объема продукции (работ) в отчетном периоде и предполагаемого объема продукции (работ) за весь срок полезного использования объекта основных средств.

Способ расчета амортизации пропорционально объему работы применяется преимущественно для автотранспорта.

3. Способ уменьшаемого остатка

Аt=  , (1.5)

, (1.5)

где Куск – коэффициент ускорения списания стоимости ОПФ (принимается самостоятельно предприятием, не выше 3).

4.Способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования

Аt =Кперв⋅  (1.6)

(1.6)

или Аt = Кперв⋅  , (1.7)

, (1.7)

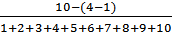

где TΣ – сумма чисел лет срока службы.

При способе списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования начисление амортизационных отчислений производится на основе первоначальной стоимости (восстановительной, в случае проведения переоценки) объекта основных фондов и соотношения, в числителе - число лет, остающихся до конца срока полезного использования объекта, а в знаменателе - сумма чисел лет срока полезного использования объекта.

Рассмотрим экономическую ситуацию. Определить остаточную стоимость станка после 4-х лет эксплуатации, если первоначальная стоимость станка - 30000 руб., срок амортизации - 10 лет.

А) Линейный способ.

Рассчитаем ежегодную норму амортизации:

На =  ⋅100% =100/10 = 10%.

⋅100% =100/10 = 10%.

Рассчитаем годовую сумму амортизационных отчислений:

Аt=  =

=  = 3000 руб.

= 3000 руб.

Рассчитаем сумму амортизационных отчислений за 4 года:

∑Аt= 4∙3000 = 12000 руб.

Остаточная стоимость станка после четыре лет эксплуатации будет равна:

Кост4 = Кперв - ∑Аt = 30000-12000 = 18000 руб.

Б) Способ уменьшаемого остатка.

Ежегодная норма амортизации рассчитывается аналогично линейному способу и равна 10%.

Коэффициент ускорения примем равным 2. Для способа уменьшаемого остатка необходимо каждый год эксплуатации рассчитывать величину амортизационных отчислений и остаточную стоимость станка.

Рассмотрим 1-й год эксплуатации (t=1). Величина амортизационных отчислений:

А1=  =

=  = 6000 руб.

= 6000 руб.

Остаточная стоимость станка после первого года эксплуатации равна:

Кост1 = Кперв – А1= 30000-6000 = 24000 руб.

Рассмотрим 2-й год эксплуатации (t=2). Величина амортизационных отчислений:

А2=  =

=  = 4800 руб.

= 4800 руб.

Остаточная стоимость станка после второго года эксплуатации равна:

Кост2 = Кост1 – А2= 24000-4800 = 19200 руб.

Рассмотрим 3-й год эксплуатации (t=3). Величина амортизационных отчислений:

А3=  =

=  = 3840 руб.

= 3840 руб.

Остаточная стоимость станка после третьего года эксплуатации равна:

Кост3 = Кост2 – А3= 19200-3840 = 15360 руб.

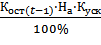

Рассмотрим 4-й год эксплуатации (t=4). Величина амортизационных отчислений:

А4=  =

=  = 3072 руб.

= 3072 руб.

Остаточная стоимость станка после четвертого года эксплуатации равна:

Кост4 = Кост3 – А4= 15360-3072 = 12288 руб.

В) Способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования.

Для способа списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования необходимо каждый год эксплуатации рассчитывать величину амортизационных отчислений и остаточную стоимость станка.

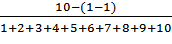

Величина амортизационных отчислений в 1-й год эксплуатации (t=1):

А1 = Кперв⋅  = 30000⋅

= 30000⋅  = 30000∙

= 30000∙  .

.

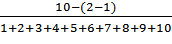

Величина амортизационных отчислений во 2-й год эксплуатации (t=2):

А2 = Кперв⋅  = 30000⋅

= 30000⋅  = 30000∙

= 30000∙

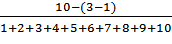

Величина амортизационных отчислений в 3-й год эксплуатации (t=3):

А3 = Кперв⋅  = 30000⋅

= 30000⋅  = 30000∙

= 30000∙

Величина амортизационных отчислений в 4-й год эксплуатации (t=1):

А4 = Кперв⋅  = 30000⋅

= 30000⋅  = 30000∙

= 30000∙

Рассчитаем сумму амортизационных отчислений за 4 года:

∑Аt= А1 +А2 +А3+А4 =30000∙  +30000∙

+30000∙  +30000∙

+30000∙  +30000∙

+30000∙

= 30000∙ (  +

+  +

+  +

+  ∙

∙  =

=  ∙

∙  =18545 руб.

=18545 руб.

Остаточная стоимость станка после четырех лет эксплуатации будет равна:

Кост4 = Кперв - ∑Аt = 30000-18545 = 11455 руб.

Для возмещения морального износа ОПФ предприятие проводит следующие мероприятия: модернизацию, реконструкцию и техническое перевооружение. Стоимость данных мероприятий (Км) увеличивает первоначальную (восстановительную) стоимость ОПФ до значения Кмперв, руб.

Кмперв = Кперв+ Км. (1.8)

Предприятие вправе увеличить срок полезного использования (Тaм) объекта основных фондов после ввода в эксплуатацию, если после реконструкции, модернизации или технического перевооружения объекта произошло увеличение срока его полезного использования. Норма амортизации (Нaм) в этом случае также должна измениться, поскольку она рассчитывается исходя из срока полезного использования:

Нaм = 100/ Тaм, %. (1.9)

Рассмотрим модернизацию на примере предыдущей задачи. Предположим, что после трех лет эксплуатации была проведена модернизация стоимостью 2500 руб., срок амортизации увеличился до 12 лет (Тaм). Рассчитаем остаточную стоимость станка после четырех лет эксплуатации линейным методом.

По условию задачи модернизация проводилась в третий год, результаты модернизации введены в эксплуатацию с 1 января следующего года, поэтому увеличение стоимости модернизированного станка будем учитывать в четвертый год.

Таким образом, сумма ежегодных амортизационных отчислений для t-1,2,3 не изменится по сравнению с предыдущим примером и будет равна 3000 руб.

Для t=4 Кмперв = Кперв+ Км =30000+2500 =32500 руб.

Нaм = 100/ Тaм =100/12 = 8,33%.

Сумма амортизационных отчислений в 4-й год будет равна:

А4=Кмперв∙  = 32500∙

= 32500∙  = 2707 руб.

= 2707 руб.

Рассчитаем сумму амортизационных отчислений за 4 года:

∑Аt= А1 +А2 +А3+А4 = 3000∙3 + 2707 = 11707 руб.

Остаточная стоимость модернизированного станка после четырех лет эксплуатации будет равна:

Кост4 = Кпервм - ∑Аt = 32500-11707 = 20793 руб.

Для оценки эффективности использования ОПФ используют следующие показатели: обобщенные и частные.

Обобщенные показатели позволяют оценить эффективность использования ОПФ в целом по предприятию. Частные показатели эффективности служат для оценки использования отдельно взятой единицы оборудования.

К обобщенным показателям эффективности относятся коэффициент фондоотдачи (фондоотдача) – Кф, руб./руб., фондоемкость – F, руб./руб., фондовооруженность труда на предприятии – Ф, руб./чел. и рентабельность ОПФ - Ропф, %.

Кф=  , (1.10)

, (1.10)

где TRр – величина годового объема реализованной продукции (выручки), руб.

Экономический смысл коэффициента фондоотдачи – сколько рублей выручки получили с каждого рубля, вложенного в ОПФ.

F=  . (1.11)

. (1.11)

Фондоемкость является обратным показателем фондоотдачи. Экономический смысл показателя фондоемкости – какая стоимость ОПФ в рублях приходится на один рубль годового объема производства (выручки).

Ф=  , (1.12)

, (1.12)

где Чсп – среднесписочная численность работающих, чел.

Экономический смысл показателя фондовооруженности труда на предприятии заключается в том, что он характеризует степень оснащенности труда основными производственными фондами, показывает стоимость ОПФ, приходящуюся на одного работника предприятия.

Ропф =  ∙100. (1.13)

∙100. (1.13)

Рентабельность ОПФ (Ропф) определяется отношением годовой чистой прибыли предприятия к среднегодовой стоимости ОПФ в процентах.

Рассмотрим экономическую ситуацию. Определить экономическую эффективность использования ОПФ на предприятии по следующим данным. Выручка предприятия составила 12 млн руб. Фондовооруженность – 1.2 млн руб./чел. Среднесписочная численность работников – 5 чел. Норма чистой прибыли в годовой выручке составила 17%.

Определим среднегодовую стоимость ОПФ.

Кср = Ф∙Чсп = 1,2*5 = 6 млн руб.

Теперь можно определить коэффициент фондоотдачи ОПФ.

Кф = TRр/Кср = 12/6 = 2.

Фондоемкость – показатель, обратный показателю фондоотдачи; он равен

F =  =

=  = 0,5.

= 0,5.

Для того чтобы определить рентабельность ОПФ, необходимо рассчитать чистую прибыль предприятия; по условию она составляет 17% от годовой выручки.

Пч =  ∙TRр = 0,17∙12 = 2,04 млн руб.

∙TRр = 0,17∙12 = 2,04 млн руб.

Ропф =  ∙100 =

∙100 =  ∙100 = 34% .

∙100 = 34% .

Рассмотрим частные показатели эффективности использования ОПФ. К ним относятся показатели интенсивности, экстенсивности и интегральные.

Показатель интенсивности:

Кинт =  , (1.14)

, (1.14)

где Вфакт – фактическая производительность оборудования; Внорм – нормативная производительность оборудования.

Показатели экстенсивности:

- коэффициент экстенсивного использования оборудования

Кэкст=  , (1.15)

, (1.15)

где Тфакт – фактическое время работы оборудования в течение года, ч.; Тплан– календарный (плановый) фонд времени работы, ч.

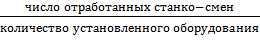

- коэффициент сменности

Ксм =  . (1.16)

. (1.16)

Коэффициент сменности показывает, сколько смен в среднем отработала каждая единица установленного оборудования.

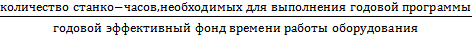

- коэффициент загрузки оборудования

Кзагр=  . (1.17)

. (1.17)

Коэффициент загрузки оборудования отражает полноту использования оборудования.

- коэффициент интегрального использования оборудования

Кинтег = Кинт⋅Кэкст. (1.18)

Рассмотрим экономическую ситуацию. Определить коэффициент интегрального использования оборудования по следующим данным. На предприятии цех №1 выпустил за год 23000 т продукции. В цехе работают два станка. Режим работы цеха - непрерывный. Фактические простои первого станка составили 340 ч за год, второго – 480. Нормативная производительность оборудования составляет 1,6 т/ч.

Определим календарный фонд времени работы оборудования из расчета 365 календарных дней в году, режим работы оборудования - непрерывный, следовательно, 24 ч/сут., количество оборудования - 2 ед.

Тплан = 365∙24∙2 = 17520 ч.

С учетом времени простоя оборудования определим фактическое время работы: Тфакт = 17480- (480+340) = 16700 ч.

Кэст =  =

=  = 0,95.

= 0,95.

Для расчета фактической производительности оборудования необходимо годовой выпуск в натуральных измерителях разделить на фактическое время работы:

Вфакт =  = 1,4 т/ч.

= 1,4 т/ч.

Кинт =  =

=  = 0,875.

= 0,875.

Кинтег = Кинт⋅Кэкст= 0,95*0,875 =0,83.