Лады в фортепианной сюите К. Дебюсси «Детский уголок»

Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Государственный музыкально-педагогический институт имени

М.М. Ипполитова-Иванова»

Кафедра «Теория музыки»

Исследовательская работа

Студентки III курса СПО

Мазо Марии

на тему:

«Особенности ладовой организации в фортепианном цикле

К. Дебюсси “Детский уголок”»

Научный руководитель:

Опарина Ю. М.

Москва, 2020

СОДЕРЖАНИЕ

Введение………………………………………………………………………....…. 3

Лады в фортепианной сюите К. Дебюсси «Детский уголок»………..................18

Заключение…………………………………………………………………….......29

Список литературы………………………………………………………..…….....30

Введение

Понятие лада – одно из центральных в элементарной теории музыки. С древнейших времён в музыке всех народов мира идёт непрерывное развитие ладовых систем: лады в григорианских хоралах, знаменных распевах, лады народной музыки, восточные лады. В XIX-XX веках к ним вновь возрождается интерес, когда композиторы стремятся найти новое звучание в противовес привычному гомофонно-гармоническому складу. Тогда появляются новые виды ладов (целотонный, уменьшённый), и такие лады, которые впервые были использованы в творчестве отдельных композиторов (например, симметричные лады Мессиана). На эту тему написано множество научных трудов и статей [1, 2], и до сих пор внимание к ней не угасает.

Одним из композиторов конца XIX – начала XX века с ярко индивидуальным музыкальным мышлением, со стремлением к поиску нового, был Клод Дебюсси (1862 – 1918). Он не создавал новое звучание «искусственно», а обращался к традициям, где находил множество интересных приёмов, в числе которых и применение различных ладов. Клод Дебюсси обращался с ними, словно художники-импрессионисты с краской, передавая спектр оттенков, накладывая мазки старинных ладов на полотна своих произведений.

Эта работа посвящена исследованию различных ладов, встречающихся в фортепианном цикле К. Дебюсси «Детский уголок». Сюита, посвящённая дочери композитора, знакомит юных музыкантов с сочинениями импрессионистов. Эти небольшие пьесы звучат на концертной эстраде, существуют в переложении для симфонического оркестра.

Актуальность темы обусловлена недостаточным, на наш взгляд, количеством работ, посвящённых анализу ладовых систем в творчестве К. Дебюсси. Особенно интересным представляется тот факт, что для исследования выбрана сюита для детей, в которой композитор с помощью относительно несложных средств создаёт ёмкие и богатые с точки зрения образности произведения.

Цель исследовательской работы – описать ладовую систему цикла «Детский уголок» К. Дебюсси, а также, по возможности, проследить связь ладов с образным содержанием пьес.

Лады в фортепианной сюите К. Дебюсси «Детский уголок»

«Детский уголок» Дебюсси посвятил своей маленькой дочери Эмме Клод. Вслед за Р. Шуманом и П. И. Чайковским Дебюсси создает свой цикл детских произведений, которые весьма отличны от знаменитых «Альбома для юношества» и «Детского альбома». Отличаются они прежде всего выбором тем и сюжетов, а также их трактовкой. В «Детском уголке» представлен совсем иной мир, «композитор вводит маленьких пианистов в круг образов импрессионистического искусства» [9, с. 217]. Как и во всём творчестве, Дебюсси вновь шёл своим путём и сумел найти доступные детскому восприятию средства для создания детского альбома в духе импрессионизма.

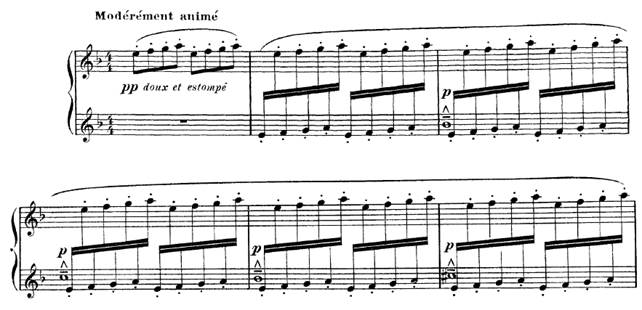

1. «Детский уголок» открывает пьеса “Доктор «gradus ad parnassum»” (“Doctor «gradus ad parnassum»”). Она исполняет роль прелюдии ко всему циклу, при этом пародируя этюд Клементи с таким же названием. Автор рисует слушателям образ ребёнка, играющего нудные упражнения, скучающего за инструментом, вновь и вновь репетирующего бег шестнадцатых по клавиатуре. Словно по указанию строгого учителя, он повторяет упражнение в медленном темпе (вторая часть пьесы). Завершается пьеса устойчивыми звуками до-мажора fortissimo, возвещающими радость по поводу того, что урок наконец закончен. Тональность C-dur, размер 4/4, форма пьесы – рондо (A-B-A1-C-A2-Кода). Характер звучания светлый, несколько озорной. Для “Доктора…” «композитор избирает жанр импрессионистической токкаты, очень динамичной, полной искрящегося юмора, выраженного через подчёркнутую серьёзность развёртывающегося повествования, оживлённого яркими гармоническими штрихами» [9].

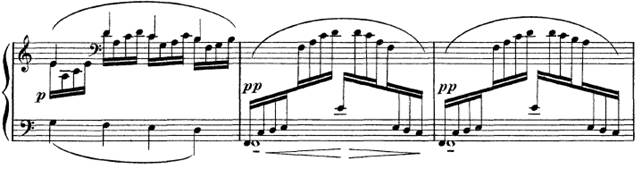

Ладовая структура в пьесе представлена до ионийским, на который композитор, словно художник, накладывает разные краски:

- фа ионийский;

Звукоряд остаётся прежним, но устой переходит с ноты до на ноту фа. Затем перемещается на ми.

- ми фригийский;

- мажоро-минор (чередование C-dur и a-moll);

- целотоника;

- целотоника в Ув53;

Таким образом, в «Докторе…» происходит противопоставление чистой диатоники с целотоникой.

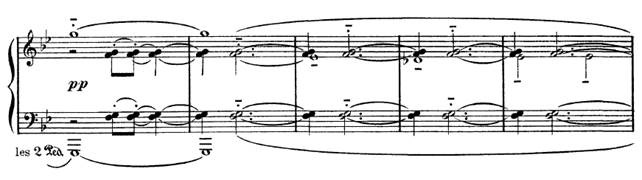

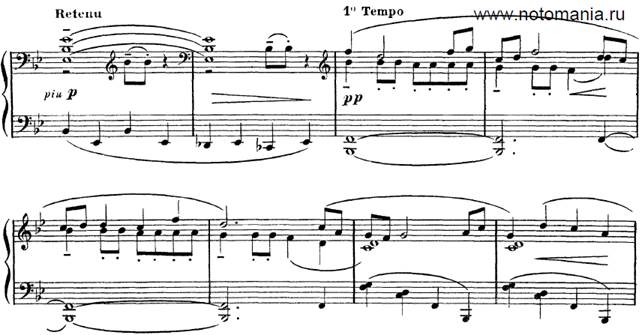

2. Следующая пьеса носит название “Колыбельная Джимбо” (“Jimbo’s lullaby”). Джимбо – имя плюшевого слонёнка Шушу. Мы слышим, как маленькая девочка с нежностью убаюкивает свою игрушку. В то же время композитор рисует портрет слонёнка с помощью тяжеловесной и немного неуклюжей мелодии в низком регистре. Форма пьесы – сложная трёхчастная, тональность B-dur, размер 2/2. Это произведение очень живописно, в мелодии слышна пентатоника, что, несомненно, придаёт колыбельной восточный колорит.

В пьесе чередуются пентатоника и целотонный лад.

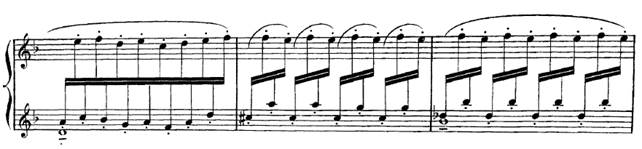

Целотонный:

а)

б)

Пентатоника:

Интересный момент встречается в середине пьесы, когда пентатоника и целотонный лад объединяются на основе общего отрезка звукоряда:

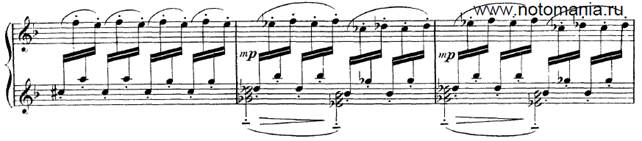

В конце пьесы Дебюсси объединяет две темы, звучат пентатоника в верхнем голосе и диатоника в нижнем голосе:

3. Третья пьеса под названием “Серенада кукле” (“Serenade of the Doll”) изображает ребёнка, увлечённо играющего с куклой. Она напоминает испанские пьесы Дебюсси, фортепиано в ней призвано имитировать банджо. Тема представляет собой кварто-квинтовую пульсацию. Пьеса очень изысканна, в ней есть и девочка, любующаяся своей игрушкой (отсюда и жанр – серенада), и кукла, танцующая под затейливые форшлаги и синкопированный ритм. Стоит отметить, что название пьесы отсылает к П. И. Чайковскому (“Болезнь куклы”, “Похороны куклы” из “Детского альбома”), однако характер её совсем иной – грациозный, изящно-весёлый. Тональность – E-dur, размер 3/4, форма – рондо (А-В-А1-С-D-А2-Е-А3).

Лады в «Серенаде…» представлены ми ионийским и пентатоникой (3-4 такты):

Встречается также и ми лидийский:

Таким образом, в «Серенаде кукле» используются в основном диатонические лады.

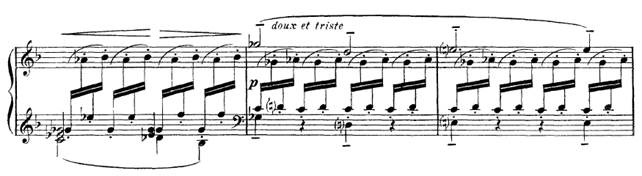

4. Под номером четыре представлена пьеса, занимающая особое положение в цикле. “Снег танцует” (“The snow is dancing”) – d-moll, 4/4 – лишена прежней юмористической направленности. Одна за другой падают снежинки, без перерыва кружась в своём затейливом танце, подбрасываемые ветром то вниз, то вверх. Разумеется, Дебюсси – мастер живописных зарисовок, однако в этой пьесе – не только лишь акварельный пейзаж. Образ будто отступает на задний план, давая слушателю возможность для погружения в размышления, серьёзные и, быть может, несколько тоскливые. Пьеса словно передаёт мысли любящего отца, то смотрящего на танец снежинок за окном, то наблюдающего за своим уснувшим чадом. Жанровая принадлежность произведения – токката, одна из самых печальных и утончённых в творчестве Дебюсси. Она отсылает нас к написанной позднее прелюдии “Шаги на снегу”, такой же колоритной и содержательной. Форма произведения – трёхчастная с кодой (А-В-А1-Кода).

В пьесе мы также обнаруживаем примеры диатонических и альтерационных ладов:

а) ре эолийский;

б) параллельный мажоро-минор;

в) ми-бемоль эолийский;

г) целотонный;

В этой пьесе Дебюсси смешивает разные диатонические и альтерационные лады.

5. Затем следует “Маленький пастух” (“The little shepherd”), чарующая и простая по своему построению пьеса. Фортепиано здесь имитирует свирель, – неизменный атрибут пастухов – что является традиционным приёмом для пасторальных зарисовок. Жанр произведения – свирельный наигрыш. В произведении присутствуют и «танцевальность», и «песенность», встречается много хроматизмов и даже резких диссонансов. Общее настроение – светлое, лирическое, тональность A-dur, размер 4/4. При сопоставлении четвертой и пятой пьес цикла рождается контраст образов «зимней ночи у окна» и «летних затейливых игр на природе».

Ладовая структура этой пьесы представляет собой в основном разные проявления диатоники:

а) ре лидийский;

б) си ионийский;

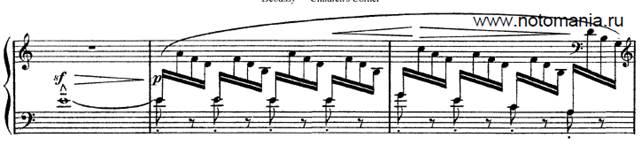

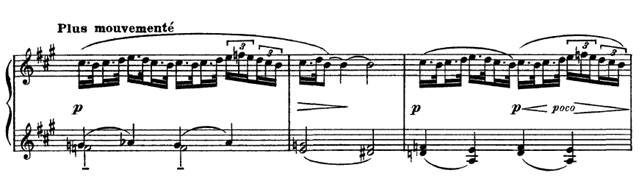

6. Завершающая сюиту “Детский уголок” пьеса “Кукольный кэк-уок” (“Goliwog’s cake-walk”) являет собой смелый и эффектный финал. Современный слушатель без труда узнает в ней джазовые интонации, но во времена Дебюсси джаза как такового еще не существовало. Тем не менее, набирали популярность синкопированные ритмы в новых для того времени танцах. Клод Дебюсси одним из первых в ряду европейских композиторов обратился к американской музыке, продемонстрировав тем самым, как много интересного можно почерпнуть из неё. «Его “Кукольный кэк-уок” явился действительно художественным претворением эстрадного танца…» [9, с. 219]. Характер пьесы – живой, активный, зажигательный. Форма – сложная трёхчастная, тональность Es-dur, размер 2/4.

В этом практически эстрадном произведении сочетаются пентатоника и диатоника с гармоническим мажором. В основной теме слышны островки пентатоники:

Заключение

Ладовая структура сюиты «Детский уголок» представлена большим количеством разнообразных ладов, однако наиболее «чистыми красками» являются диатонические и альтерационные лады, которые в той или иной мере встречаются во всех пьесах цикла.

С точки зрения образного содержания пьес, можно сделать вывод, что диатонические лады используются в основном для передачи «светлых» образов (детские игры, танцы, мелодия из «Колыбельной» и другие). Альтерационные лады встречаются там, где есть место различного рода волнениям, переживаниям, тоске (рой снежинок, скучные упражнения за фортепиано).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баранова Т. Понятие модальности в современном теоретическом музыкознании. М., 1980

2. Холопов Ю. Модальная гармония // Музыкальное искусство. Общие вопросы теории и эстетики музыки. Проблема национальных музыкальных культур. Ташкент, 1982

3. Теория музыки. Учебник для музыкальных училищ и старших классов специальных музыкальных школ под общей редакцией Т. С. Бершадской. Спб., «Композитор», 2003

4. Способин И. В. Элементарная теория музыки. М., «Кифара», 2016

5. Алексеев Б., Мясоедов А. Элементарная теория музыки. М., «Музыка», 1986

6. Вахромеев В. А. Элементарная теория музыки. М., «Музгиз», 1962

7. Мессиан О. Техника моего музыкального языка. М., «Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина», 1994

8. Музыкальный энциклопедический словарь под ред. Г. В. Келдыша, М., «Советская энциклопедия», 1990, с. 165

9. Мартынов. И. Клод Дебюсси. М., «Музыка, 1964