Реорганизация юридического лица

Реорганизация – одна из форм прекращения и возникновения юридического лица (слияние, разделение, преобразование)

Формы реорганизации

· Слияние нескольких юридических лиц

· Присоединение юридического лица к другому

· Разделение юридического лица на несколько самостоятельных юридических лиц

· Выделение из состава юридического лица одного или нескольких юридических лиц

· Преобразование юридического лица из одной организационно-правовой формы в другую

Виды реорганизации

· Добровольная – осуществляется по решению учредителей либо уполномоченного органа юридического лица с согласия государственных органов

· Принудительная – осуществляется по решению суда, например, при монополии

Реорганизация оформляется с помощью передаточного акта. Он должен содержать положения о всех вопросах правопреемства.

Ликвидация юридического лица

Ликвидация юридического лица – способ прекращения его деятельности при отсутствии универсального правопреемства в его правах и обязанностях (возможно лишь частичное правопреемство – отдельные права прекращаемого юридического лица переходят к его кредиторам)

Виды ликвидации юридического лица

Существует 2 процедуры ликвидации:

· Добровольная – осуществляется по решению учредителей либо уполномоченного на то органа юр лица.

· Принудительная – происходит в соответствии с судебным решением.

Добровольная ликвидация юридического лица

1. Учредители или орган должны сообщить о своем решении о ликвидации в уполномоченный государственный орган для внесение соответствующей записи в государственный реестр юридических лиц. Учредители или орган для ликвидации юридического лица назначают ликвидационную комиссию и устанавливают порядок и сроки ликвидации.

2. Главной задачей ликвидационной комиссии является выявление всех долгов юридического лица и осуществление расчетов с его кредиторами. Для этого она публикует извещение о ликвидации юридического лица, а также порядок и сроки предъявления требований его кредиторами, а также письменно уведомляет всех кредиторов об ликвидации. Далее после окончания срока предъявления требований составляется промежуточный ликвидационный баланс (в нем отражаются сведения о составе имущества юридического лица, перечне заявленных требований кредиторов и результатов их рассмотрения)

3. Если у юридического лица недостаточно промежуточного баланса для удовлетворения требований кредиторов, то с публичных торгов продается имущество юр. лица. При недостатке этого имущества в некоторых случаях иск об удовлетворении оставшихся требований может быть предъявлен к лицам, несущим субсидиарную ответственность по долгам юридического лица. Если обнаружится недостаточность средств для удовлетворения требований кредиторов, то ликвидация должна производиться в порядке, предусмотренном законодательством о банкротстве.

4. Производится расчет с кредиторами юридического лица в порядке очередности

5. Начинается после завершения всех расчетов с кредиторами. Ликвидационная комиссия составляет окончательный ликвидационный баланс, остаток имущества передается учредителям или участникам юридического лица.

6. Ликвидация считается завершенной с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр.

Особый случай (банкротство)

Банкротство (несостоятельность) – наступает в случаях невозможности полного удовлетворения юридическим лицом требований своих кредиторов по денежным обязательствам. Они могут рассчитывать лишь на частичное удовлетворение своих требований.

Основной особенностью ликвидации при банкротстве является обязательное соблюдение конкурсного порядка распределения имущества ликвидируемого юридического лица между кредиторами.

Лицо может быть признано банкротом только в судебном порядке – по решению арбитражного суда.

Принудительная ликвидация юридического лица

Принудительная ликвидация осуществляется в соответствии с судебным решением. Основаниями могут являться, например, осуществление деятельности, запрещенной законом или без лицензии

Организационно-правовые формы юридических лиц

После регистрации предприятие приобретает статус юридического лица.

Все юридические лица делятся на 2 группы: коммерческие и некоммерческие.

Одна из наиболее распространенных классификаций организаций, закрепленная законодательно (Согласно Федеральному закону от 5 мая 2014 года, № 99-ФЗ.), предполагает деление юридических лиц по организационно-правовой форме предприятий (для России):

1.Коммерческие организации - ставят своей основной целью получение прибыли и распределение полученной прибыли между его участниками:

товарищества (полные и на вере — коммандитные);

общества (ранее: ООО, ОДО, ЗАО и ОАО; а с 1 сентября 2014 года — публичные общества и непубличные общества);

унитарные предприятия (федеральные — ФГУП, муниципальные — МУП, государственные — ГУП);

производственные кооперативы (артели).

2.Некоммерческие организации - не ставят перед собой цель получения прибыли, а в случае получения прибыли не делят ее между собой (участниками):

потребительские кооперативы (жилищные, дачные, гаражные и т. д.);

общественные организации (политические партии, профсоюзы, общественные движения);

ассоциации или союзы (саморегулируемые организации, адвокатские палаты и пр.);

товарищества собственников жилья (ТСЖ) или товарищества собственников недвижимости (ТСН);

фонды (общественные, благотворительные);

учреждения (вузы, государственные школы, министерства);

религиозные организации;

автономные некоммерческие организации (АНО);

публично-правовые компании;

общины коренных малочисленных народов РФ;

казачьи общества

Для более углубленного изучения организационно-правовых форм, перейдите по ссылке

"ОК 028-2012. Общероссийский классификатор организационно-правовых форм" (утв. Приказом Росстандарта от 16.10.2012 N 505-ст) (ред. от 10.09.2021) (вместе с "Пояснениями к позициям ОКОПФ")

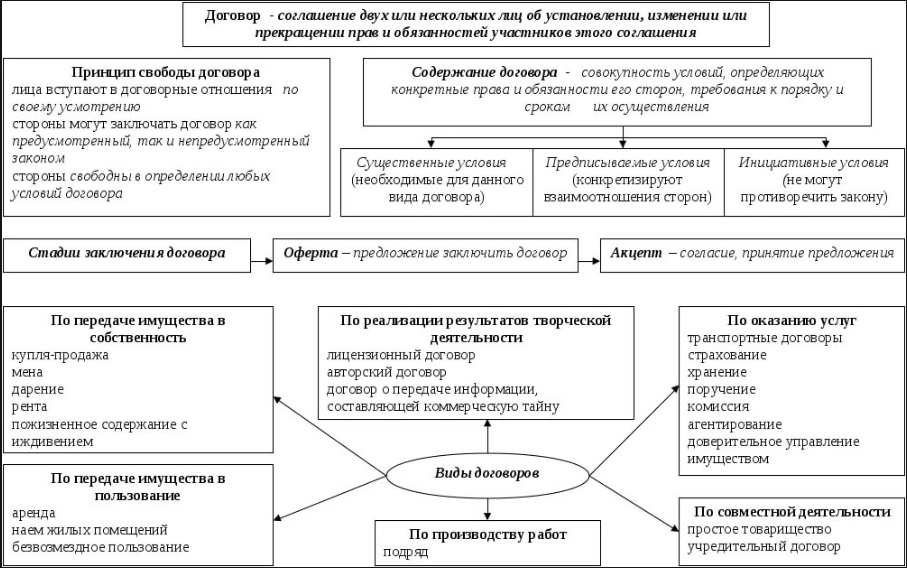

Правовое регулирование договорных отношений в хозяйственной деятельности организации (предприятия)

Договор может быть заключен по инициативе и свободному волеизъявлению сторон или в обязательном порядке.

При заключении договора в обязательном порядке стороны договора обязаны подчиняться условиям заключения договора, установленным законодательством.

Моментом заключения договора считается момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта.

В случае, когда для заключения договора требуется передача имущества, договор считается заключенным с момента передачи требуемого имущества.

Если необходима государственная регистрация договора, он будет считаться заключенным с момента его регистрации.

Договор может быть заключен посредством проведения торгов с лицом, выигравшим торги.

При изменении и расторжении договора, так же, как и при его заключении, должны соблюдаться определенные правила: совершается в той же форме, что и сам договор.

Если требование об изменении или расторжении договора исходит от одной стороны, то заинтересованная сторона должна направить другой стороне предложение об изменении или расторжении договора.

Сторона, получившая предложение об изменении или расторжении договора, должна в срок, указанный в предложении или законе (а при отсутствии срока – в тридцатидневный срок), направить стороне, сделавшей предложение ответ о согласии или несогласии изменения или расторжения договора либо о согласии изменения или расторжения договора, но на других условиях.

Изменение или расторжение договора возможно только по взаимному согласию сторон. По требованию одной из сторон договор может быть расторгнут судом в следующих случаях:

1) при наличии существенных нарушений договора другой стороной;

2) существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора;

3) в других случаях, предусмотренных законом или договором.

Обязательство, его виды. Способы обеспечения выполнения обязательств.

Под обязательством понимается гражданское правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие.

В зависимости от оснований возникновения обязательств различают:

– договорные обязательства – возникают из договоров, т. е. по соглашению сторон. Эта группа обязательств самая многочисленная. В нее входят обязательства по передаче имущества в собственность (гл. 30–33 ГК) или в пользование (гл. 34–36 ГК); по производству работ (гл. 37, 38 ГК); перевозкам (гл. 40–41 ГК); обязательства, связанные с расчетами и кредитованием (гл. 42–46); обязательства по оказанию услуг (гл. 39, 47, 49–53 ГК); страхованию (гл. 48 ГК); осуществлению совместной деятельности (гл. 55 ГК); использованию результатов интеллектуальной деятельности, а также комплекса исключительных прав (эти правоотношения регулируются частью четвертой ГК и приведенными в соответствие с ней или вновь принятыми иными нормативными правовыми актами);

– обязательства из односторонних действий – это такие обязательства, как публичное обещание награды, публичный конкурс (гл. 56, 57 ГК);

– внедоговорные обязательства – возникают в результате причинения вреда гражданину либо имуществу любого субъекта гражданского права, а также в результате неосновательного обогащения (гл. 59, 60 ГК).

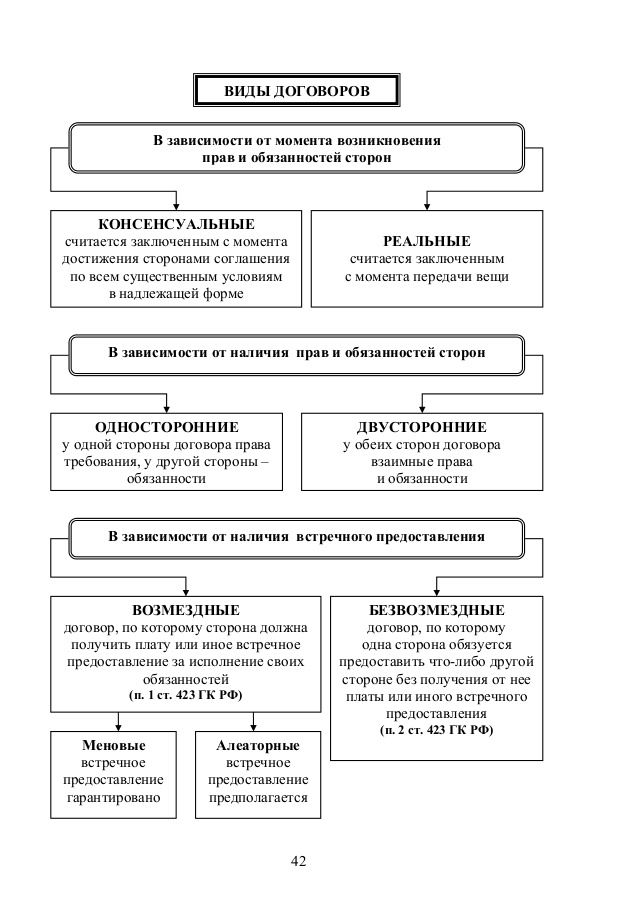

2. По субъектному составу обязательства делятся на:

– односторонние (простые) – в них одной стороне обязательства принадлежит только право (права), а другой – только обязанность (обязанности), например договор займа (ст. 807 ГК);

– взаимные (сложные) – в них у каждой из сторон имеются как права, так и обязанности в отношении друг друга, например договор купли-продажи.

3. По объекту (действию обязанного лица) различают:

– обязательства, в которых должники выполняют точно определенные действия, т. е. кредитор вправе требовать от должника совершения строго определенного действия (или нескольких действий);

– альтернативные обязательства – из множества определенных кредитором действий должник по своему выбору может совершить любое из них в счет погашения обязательства.

4. По другим критериям обязательства подразделяются: на возмездные и безвозмездные (дарение, ссуда);

– главные (основные) и дополнительные (акцессорные);

– долевые, солидарные, субсидиарные;

– регрессные;

– денежные.

Характеристика долевых, солидарных, субсидиарных и денежных обязательств дается в самом ГК, поскольку они имеют важное практическое значение. Долевые и солидарные обязательства обычно имеют место при множественности лиц в обязательствах. Если в обязательстве участвуют несколько кредиторов или несколько должников, то по общему правилу каждый из кредиторов имеет право требовать исполнения, а каждый из должников обязан исполнить обязательство в равной доле с другим (ст. 321 ГК). Солидарные обязательства могут быть связаны как с солидарной обязанностью нескольких должников, так и с солидарными требованиями нескольких кредиторов. При солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения обязательства как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как в части долга, так и полностью (п. 1 ст. 323 ГК). Солидарными являются, к примеру, обязательства участников полного товарищества; лиц, совместно причинивших вред; поручителя и должника; юридических лиц, созданных в процессе реорганизации юридического лица, если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного юридического лица. При солидарности требования любой из солидарных кредиторов вправе предъявить к должнику требование в полном объеме. До предъявления требования одним из солидарных кредиторов должник вправе исполнять обязательство любому из них по своему усмотрению (п. 1 ст. 326 ГК). По общему правилу солидарными являются как обязанности нескольких должников, так и требования нескольких кредиторов по обязательству, связанному с предпринимательской деятельностью (п. 2 ст. 322) ГК.

Смысл субсидиарных обязательств (в том числе в форме субсидиарной ответственности) выражен в п. 1 ст. 399 ГК, согласно которому до предъявления требований к лицу, несущему ответственность дополнительно к ответственности другого лица, являющегося основным должником, кредитор обязан предъявить требование к основному должнику.

Регрессное обязательство – это обязательство, в силу которого кредитор вправе требовать от должника передачи денежной суммы (или иного имущества), уплаченной (переданного) кредитором третьему лицу за (или по вине) должника.

Денежные обязательства могут быть оформлены как самостоятельный вид (например, в договоре займа или кредитном договоре) и как платежная часть других возмездных обязательств (купли-продажи, аренды, перевозки, коммерческой концессии и т. п.). Денежные обязательства должны быть выражены в рублях.

Способы обеспечения исполнения обязательств представляют собой предусмотренные законом или договором специальные меры имущественного характера, стимулирующие надлежащее исполнение обязательства. Согласно ГК к числу таких мер относятся

1. неустойка (ст. 330–333) это определенная законом (законная неустойка) или договором (договорная неустойка) денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, например при просрочке исполнения.,

2. залог (ст. 334–258), в силу залога, возникающего по договору или на основе закона, кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя).

3. удержание имущества должника (ст. 359–360), Кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику либо лицу, указанному должником, вправе в случае неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой вещи или возмещению кредитору связанных с нею издержек и других убытков удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено.

4. поручительство (ст. 361–367), поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части.

5. банковская гарантия (ст. 368–379), банк, иная кредитная или страховая организация (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по представлении бенефициаром письменного требования о ее уплате (ст. 368 ГК). За выдачу банковской гарантии принципал уплачивает гаранту вознаграждение. Кроме того, предусмотренное гарантией обязательство гаранта перед бенефициаром не зависит в отношениях между ними от основного обязательства, в обеспечение исполнения которого была выдана гарантия.

6. задаток (ст. 380–381), признается денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения. Соглашение о задатке независимо от суммы задатка должно быть совершено в письменной форме (п. 2 ст. 380 ГК), в связи с этим задаток одновременно служит и доказательством заключения договора, и средством обеспечения его исполнения.