Литература по Западной Сибири.

57. Атлас текстур и структур осадочных горных пород [Текст]/. Том 1

–обломочные и глинистые породы. М., Госгеолтехиздат, 1961. 578 с.

58. Атлас литолого-палеографических карт юрского и мелового пе-риодов Западно-Сибирской равнины. Под. ред. И.И. Нестерова. / Тр. За-пСибНИГНИ, вып. 93. – Тюмень, 1976.

59. Геология нефти и газа Западной Сибири. / Конторович А.Э ., Нестеров И.И., Салманов Ф.К., Сурков В.С., Трофимук А.А., Эрвье Ю.Г. - М.: Недра, 1975. – 679 с.

60. Гидион В.Я. Прогнозирование геологического разреза неоком-ских толщ по конфигурации сейсмических отражений. / Локальный про-гноз нефтегазоносности Западно-Сибирской геосинеклизы. // Тр. ЗапСиб-НИГНИ. – Тюмень, 1989. - С. 99 – 106.

61. Гидион В.Я. Сейсмостратиграфическая характеристика неоком-ских отложений Среднего Приобья. / Геофизические методы при обосно-вании объектов нефтепоисковых работ в центральных регионах Западной Сибири. // Тр. ЗапСибНИГНИ. – Тюмень, 1988. - С. 56 – 61.

62. Гурова Т.И., Казаринов В.П. Литология и палеография Западно-Сибирской низменности в связи с нефтегазоносностью. - Л.: Гостоптехиз-дат, 1962. – 296 с.

63. Северное Приобье Западной Сибири. / Карогодин Ю.Н., Казанен-ков В.А., Рыльков С.А., Ершов С.В. - Новосибирск: СО РАН, 2000. – 200 с.

64. Коллекторские свойства пород Западно- Сибирской низменности. Сборник научных трудов. Под. ред. Прозоровича Г.Э. Тр. ЗапСибНИГНИ, вып. 62 – Тюмень, 1972. – 142 с.

65. Коллекторы нефти баженовской свиты Западной Сибири. / Доро-феева Т.В., Краснов С.Г., Лебедев Б.А. и др. / Тр. ВНИГРИ. -Л.: Недра, 1983. – 131 с.

66. Корнев В.А. Геолого-геофизические предпосылки поисков неан-тиклинальных ловушек углеводородов в Среднем Приобье. / Тр. ЗапСиб-НИГНИ. – Тюмень, 1979. - С. 89 – 94.

67. Микуленко К.И., Шемин Г.Г. Трещиноватость юрских и ниж-немеловых пород Обь – Иртышского междуречья. / Тектоника нефтегазо-носных районов Западной Сибири. // Труды СНИИГГиМС, вып.132, - Но-восибирск, 1971. - С. 90 – 100.

68. Наумов А.Л. К методике реконструкции рельефа дна Западно-Сибрского седиментационного бассейна. / Геология и геофизика, №10, 1977. - С. 38 – 47.

323

69. Нестеров И.И. Нефтегазоносность битуминозных глин баженов-ской свиты Западной Сибири. / Сов. геология. – 1980, №11 - С. 3 – 10.

70. Нефтегазоносность глинистых пород Западной Сибири. / Несте-ров И.И., Ушатинский И.Н., Малыхин А.Я., Ставицкий Б.П., Пьянков Б.Н.

// Тр. ЗапСибНИГНИ, -Л.: Недра, 1987. – 255 с.

71. Нефтегазоносность карбонатных пород силура – нижнего карбона Западной Сибири. / Запивалов Н.П., Сердюк З.Я., Залазаева Л.В., Яшина С.М. // Геология нефти и газа – 1978 - №1 - С. 25 – 31.

72. Нефтегазоносносные комплексы Западно- Сибрского бассейна. /Рудкевич М.Я., Озеранская Л.С., Чистякова Н.Ф., Корнев В.Л., Максимов Е.М. - М.: Недра, 1988. – 303 с.

73. Приобская нефтеносная зона Западной Сибири . / Карогодин Ю.Н., Ершов С.В., Сафонов В.С. и др. Под ред. Трофимука А.А. - Новоси-бирск: СО РАН, НИЦ ОИГГМ, 1996. – 252 с.

74. Прозорович Г.Э. Покрышки залежей нефти и газа. Тр. ЗапСиб-НИГНИ, вып. №49, -М.: Недра, 1972. – 117с.

75. Породы – коллекторы нефтегазоносных районов Западной Сиби-ри. / Гурова Т.И., Антонова Т.Ф. и др. // Труды СНИИГГиМС, вып.40, -М.: Недра, 1971. –252 с.

76. Результаты бурения и исследования Тюменской сверхглубокой скважины. – Пермь: ПГУ, 1995. – 143 с.

77. Салманов Ф.К . Закономерности распределения и условия форми-рования залежей нефти и газа. -М.: Недра, 1974. – 280 с.

78. Сейсмогеологический анализ и картирование неантиклинальных ловушек нефти и газа в Западной Сибири. / Нежданов А.А. и др. -М.: МГП Геоинформмарк, 1992. – 199 с.

79. Сейсмогеологическое изучение клиноформных отложений Сред-него Приобъя. / Мкртчян Д.М., Гребнева И.Л., Игошкин В.П., Карнеев М.А., Нежданов А.А., Филина С.И. -М.: Наука, 1990. – 108 с.

80. Сидоренков А.И. Фациально – палеогеографическая классифика-ция ловушек выклинивания мезозоя Западной Сибири. / Тр. ЗапСиб-НИГНИ, вып. 132 – Тюмень, 1978. - С. 3 – 14.

81. Соколовский А.П. О структурно – фациальных условиях форми-рования залежей нефти в мезозойских отложениях. / Тр. ЗапСибНИГНИ, вып. 61 – Тюмень, 1972. - С. 40 – 48.

82. Строение и нефтегазоносность баженитов Западной Сибири. / Сборник научных трудов. Под ред. Нестерова И.И. – Тюмень, 1985. – 174 с.

83. Трофимук А.А., Карогодин Ю.Н. Баженовская свита – уникальный природный резервуар нефти. / Геология нефти и газа. – 1981, № 5. - С. 29 – 33.

84. Физико – литологические особенности и коллекторские свойства продуктивных пород глубоких горизонтов Западной Сибири. / Сборник научных трудов. Под ред. Медведского Р.И. // Тр. ЗапСибНИГНИ, – Тю-

мень, 1988. - 171с.

324

ЧАСТЬ II.

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

Всестороннее исследование образцов керна и слоев горных пород различными лабораторными и каротажными методами в конечном итоге имеет одну цель: обоснование подсчетных параметров и проектов даль-нейших поисковых, разведочных и эксплуатационных работ. Поэтому от геолога требуется извлечение из материалов бурения каждой скважины как можно больше полезной информации, строить карты, разрезы, графики прогнозного или доказательного назначения.

В методическом отношении мы придерживаемся принципов систем-ного подхода (анализа) в геологии, основное положение которого заключа-ется в признании множественной сущности (свойств) одного и того же природного объекта. В зависимости от конкретных отношений каждый объект проявляет разные свои свойства по горизонтальным рядам связей.

В то же время признается существование иерархического (вертикального) ряда объектов и свойств, соподчиненных друг другу по принципу рангов.

В этом плане мы предлагаем каждый исследуемый объект четко (строго) определить конкретным термином (понятием), отражающим его основную геологическую сущность, затем составить перечень его основных свойств (признаков) и дать классификацию по каждому признаку, т.е. выделять классы по интенсивности проявления (от … до) каждого признака. После этого строим карты и разрезы, наглядно изображающие поведение иссле-дуемого признака по классам в плане месторождения и по вертикали. Для каждого признака строятся свои карты и разрезы. Работу можно выполнять вручную и на компьютере.

Исследование завершается анализом построенных карт и рекомендациями практического характера (где продолжать поиск, где и сколько бурить скважин и др.).

325

1. Работа с керном

Керном называются куски горной породы цилиндрической формы, доставляемые с глубины бурением скважин. Он является основным источ-ником информации о глубоко лежащих слоях. Из него отбираются пробы для определения минералогического, петрографического, гранулометриче-ского, химического состава, возраста, пористости, проницаемости горных пород и других их свойств. Наиболее ценным является керн, отобранный из нефтегазосодержащих слоев и из пород фундамента, поскольку инфор-мация, извлеченная из него , привлекается для построения прогнозных карт, подсчета запасов нефти и газа.

После извлечения из ствола скважины керн раскладывается по ящи-кам и документируется. Первичная документация включает в себя поин-тервальное, послойное макроскопическое описание пород, отбор образцов, проб. Выделение слоев по керну так же, как и при описании обнажений, производится по петрографическому составу: слой 1 -песчаник, слой 2 - алевролит, слой 3 - аргиллит, слой 4 - частое переслаивание песчаников, алевролитов и т.д. Описание горных пород производится в последователь-ности: название, цвет, структура, минеральный состав, текстура, включе-ния. Для осадочных горных пород структура определяется по размеру зе-рен: мелкозернистая, среднезернистая и т .д. Текстура определяется по типу слоистости: параллельно-, линзовидно-, косо-, волнисто-, тонко-, грубо-слоистая. Замеряются углы наклона слоев (рис.101).

Для определения минералогического состава зерен и включений применяются увеличивающие линзы , раствор соляной кислоты и другие средства. Включениями в осадочных породах чаще являются фаунистиче-ские остатки, минеральные зерна и агрегаты, заполняющие каверны, поры, трещины, обломки углефицированных стеблей растений. Внутри слоя включениями являются прослойки, гнезда, отдельные обломки, гальки, гравий инородных пород. Все включения тщательно исследуются, замеря-ются, оцениваются количественно, поскольку наличие их определяет сте-пень однородности слоя, в том числе и нефтегазонасыщенного. С другой стороны включения являются одним из главных диагностических призна-ков, по которым реконструируются условия осадконакопления - составля-ются фациальные карты, которые используются для прогнозирования гра-ниц распространения нефтегазосодержащих горных пород.

В поисковых и разведочных скважинах керн отбирается только с глу-бин, где ожидается проходка продуктивного пласта. Остальная часть разреза проходится без отбора керна, а определение петрографического состава и гра-ниц слоя в этой части разреза производится по каротажным диаграммам, по-лучаемым исследованием ствола скважины приборами, спускаемыми на кабе-ле. Поэтому при описании керна геолог всегда работает одновременно и с ка-ротажными диаграммами, интерпретируя их литологически.

326

С керна отбираются эталонные образцы, в том числе для изготовле-ния шлифов, пришлифовок, пробы на различные виды анализа. Все ото-бранные образцы и пробы регистрируются, сопровождаются этикетками, отправляются в лаборатории.

По комплексу признаков, в перечень которых в первую очередь вхо-дят петрографический состав, структурно-текстурные характеристики, макроскопически видимые включения, разрез скважины расчленяется на литотипы для терригенных пород Западной Сибири по М.Ю.Эрвье см.стр.23.

При внимательном чтении приведенного списка литотипов можно заметить, что номера их увеличиваются в направлении возрастания неод-нородности, от глубоководно-морских к мелководно-морским и континен-тальным отложениям. Во-вторых, этот перечень показывает, какое широ-кое разнообразие видов одной и той же породы существует в геологиче-ском мире.

Вся первичная информация по анализу керна, в том числе и описа-ние керна с выделением литотипов, вносится в картотеку, банк данных. На вертикальных колонках скважин литотипы показываются соответствую-щими условными знаками. После этого строятся профильные разрезы и карты литотипов для пласта коллектора. Литотипы переинтерпретируются

в генетические типы, а карты литотипов - в фациальные карты (см. рис. 6,7).

Такова упрощенная схема работы геолога с керновым материалом. Чтобы эта работа стала эффективным инструментом при определении направлений поиска зон улучшенных коллекторов нефти и газа, необходи-мо, чтобы она была регулярной - с внесением в банк данных результатов бурения новых скважин и oпeративной корректировкой ранее построенных карт, профилей с учетом новых данных.

Литологические исследования по результатам бурения эксплутаци-онных скважин проводятся так же, как и при разведочном бурении, с це-лью оконтуривания коллекторских пород различных классов и типов. Сеть эксплутационных скважин густая (500´500м), поэтому по их данным становится возможным выделять объекты малых размеров и суще-ственно уточнить общую модель литологического строения пласта-резервуара, построенную по результатам бурения разведочных сква-жин. На рис. 8 показан пример выделения литотипов в пластах ЮК10 и ЮК11 Талинского месторождения Красноленинского района Западной Си-бири. Литотипы выделены по проницаемости пород-коллекторов. По сово-купности таких профилей строится трехмерная модель строения резервуа-ра и нефтяной залежи в целом, определяются эффективные толщины, из-влекаемые запасы и технология её разработки. Работа выполняется вруч-ную и на компьютере.

0

327

Рис. 101. Фотографии образцов керна с угловыми несогласиями

(Западная Сибирь). Составил Е.М. Максимов

1– Харасавейская 5, 1679 – 2079м, апт; 2 – Западно-Таркосалинская 98-р, 3070-3177м, оксфорд; 3 – Южно-Русская 14-р, 1490-1500м, апт-альб; 4 – Урьевская 16-р, 2488-2495м; 5 – Верхне-Толькинская

3-р, 3325-3338м; 6 – Тарасовская 64, 2429-2444м, готерив.

2. Обработка результатов гранулометрического анализа керна

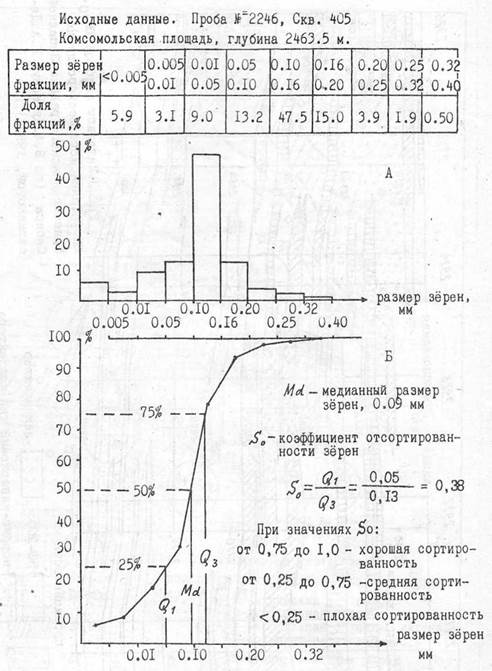

Гранулометрический анализ образцов керна производится с целью определения размеров зерен (гранул), из которых состоит порода. Образец породы разрушается (разрыхляется) в ступке, обрабатывается соляной кислотой, промывается, высушивается, взвешивается. Проба просеивается через сита с различными диаметрами отверстий. Полученные фракции взвешиваются и по весу определяется долевое участие каждой из них в общей массе породы (в %). Гранулометрические пробы отбираются в каж-дой скважине и по несколько штук от пласта. В итоге, получается доволь-но представительный материал для массового анализа по каждому место-рождению и по каждому пласту. Для извлечения из этого материала полез-ной информации строятся гранулометрические графики (гистограммы, ку-

328

мулятивные кривые), а по ним определяются медианный (средний) размер зёрен, коэффициент отсортированности и некоторые другие характеристи-ки (рис. 102). Вся работа ведется с использованием цифровой информации вручную и на компьютере.

Рис. 102. Обработка результатов гранулометрического анализа методом построения гистограмм (А) и кумулятивных кривых (Б).

Резкое преобладание одной из фракций (>50%) свидетельствует о хорошей отсортированности зёрен. Чем лучше отсортирован песчаник, тем он лучше как коллектор. Присутствие алевритовой и пелитовой

329

примеси (матрикса) ухудшает качество коллектора , т.к. она заполняет поры породы. Для определения названия (литотипа) породы применяют-ся треугольные диаграммы (рис.5). Такие диаграммы используются для классификации пород по трём параметрам, поэтому предварительно все фракции необходимо группировать на три части : песчаную(> 0,1мм), алев-ритовую (0,1 – 0,01мм), пелитовую (<0,01мм). Определяется процентная доля каждой из этих частей. Каждая проба на этой диаграмме изображает-ся в виде одной точки, три координаты которой равны соответственно процентным содержаниям песка, алеврита, глины (пелита). Счет ведется перпендикулярно к сторонам треугольника в направлении к вершине, где он достигает 100%. Сумма трёх координат составляет 100. Название (лито-тип) породы определяется в зависимости от того, в какой сектор попала точка. Таким методом можно расклассифицировать все пробы, а получен-ные результаты разнести условными знаками на план расположения сква-жин , из которых отобраны пробы. Получится карта литотипов, выделен-ных по результатам гранулометрического анализа керна. Она будет пока-зывать, в какой части площади залегают песчаники, глинистые песчаники

и т.д. Можно так же строить карты медианных размеров зёрен и коэффи-циента отсортированности в изолиниях, вручную и на компьютере. Все графики и карты интерпретируются геологически.

3. Микроскопические исследования образцов керна

При исследовании под микроскопом решаются следующие задачи:

Определение минералогического состава и литологического типа

горной породы.

Определение размера и формы обломочных и кристаллических зё-рен, из которых состоит порода.

Определение минералогического состава, типа и количества веще-ства, цементирующего обломочные зёрна.

4. Определение количества, размера и формы межзерновых пор, пу-стот и поровых каналов, являющихся вместилищем для нефти, газа и воды.

5. Геологическая интерпретация полученных результатов и изобра-жение их в виде рисунков, графиков, коэффициентов, функций и др.

По данным многих исследователей (Селли, 1981) порода-коллектор обломочного типа представляет собой четырёхкомпонентную систему (рис. 2). Составными её частями являются: зёрна, матрикс (мелкие зёрна), цемент, поры. В песчаных породах к матриксу относится примесь зёрен алевритовой размерности (0,1-0,01мм). Эти зёрна располагаются между крупными зёрнами и в поровом пространстве, тем самым они ухудшают качество коллектора. Чем больше в песчанике алевритовой примеси, тем он хуже, как коллектор. В идеальных случаях, например, при укладке бил-

330

лиардных шаров по кубической системе расчетная пористость составляет 47,6%, по ромбической системе – 25,96%.

Минералогический состав обломочной породы определяется соста-вом материнских пород. Например, если порода образовалась за счет раз-рушения карбонатных пород (известняков, мраморов), то зёрна её будут состоять также из карбонатов. Такие породы называются обломочными из-вестняками и часто являются коллекторами нефти и газа. Темноцветные минералы ( пироксены, амфиболы, оливин) легко разрушаются в зоне вы-ветривания и в песчано-алевритовых породах встречаются редко. Основ-ными породообразующими минералами в песчаниках и алевролитах явля-ются кварц, полевые шпаты, слюды. Часть зёрен представлена обломками пород (эффузивов, кремнистых пород и др.).

Количественное определение минералогического состава породы под микроскопом производится по методу Б.П.Батурина и П.П.Авдусина - замерами длин отрезков линии, приходящихся на частицы того или иного материала. Замеры производятся вдоль нескольких прямых линий, записы-ваются в таблицы . Затем производится суммирование отрезков и расчет отношения суммы к общей длине линии, вдоль которой производились за-меры. Так определяется процентное содержание зерен по минералогиче-скому составу, а результаты расчетов выносятся на треугольную диаграм-му (см. рис.5), которая позволяет более точно определить литологический тип пород.

Минералогический состав оказывает влияние на нефтеотдачу. Зёрна кварца обладают низкой сорбционной способностью. Высокой сорбцией обладают обломки эффузивных пород и глины. Полевые шпаты и слюды имеют шероховатую поверхность и спайность, характеризуются средней сорбционной способностью . Экспериментально доказано, что кварцевый песок имеет проницаемость в два с лишним раза выше, чем граувакковый. Резко снижает фильтрационно-ёмкостные свойства коллекторов глинистая примесь: каолинит, монтмориллонит.

Форма и размеры обломочных зёрен определяют форму и размеры пор

и каналов, по которым происходит движение жидкости и газов при разработ-ке залежей. Чем крупнее зёрна, тем крупнее и поры. Следовательно, тем вы-ше проницаемость. Чем однороднее частицы по величине, тем выше пори-стость и проницаемость. Определение размеров зёрен под микроскопом про-изводится на интеграционном столике ИСА с помощью окуляр-микрометра и препаратоводителя. Замеры производятся вдоль прямой линии, результаты записываются в таблицу с разделением на группы по размерам фракций. Из-мерения производятся по 5-6 направлениям. Затем производится суммирова-ние замеров, определяется доля каждой фракции в процентах. Строятся ги-стограммы и кумулятивные кривые точно так же, как и по гранулометриче-ским данным. Определяются средний (медианный) размер зёрен, коэффици-ент отсортированности и некоторые другие параметры.

331

Цемент в песчаных коллекторах обычно пленочный, пленочно-поровый, контактный, представлен глинистыми минералами: каолинит, гидрослюда, хлорит, смешанно-слойные. Кроме того, в состав цемента входят микрозернистый кварц, кальцит. Увеличение количества цемента приводит к ухудшению пористости и проницаемости коллектора. Наибо-лее пластичен монтмориллонит: он способен разбухать и закупоривать по-ровое пространство. При базальном типе цемента содержание цементиру-ющей массы составляет 40-45%. Порода при этом практически становится неколлектором. При поровом типе цемента пустоты заполнены цементи-рующим веществом, количество его составляет 20-35% от общего объёма породы. Пористость отсутствует или очень низкая. Лучшими коллектор-скими свойствами обладают песчаники с контактовым и пленочным типа-ми цемента (рис.2). Различают также сгустковый тип цемента, когда це-ментирующая масса распределяется в породе неравномерно. В несцемен-тированных песках общая пористость достигает 43%, открытая - около 40%.

Пустоты, поры, поровые каналы коллекторских пород исследуются в специально изготовленных шлифах с большой площадью, пропитанных окрашенной бакелитовой смолой. Размеры пор измеряются на интеграци-онном столике с помощью окуляр - микрометра. Предварительно опреде-ляется цена деления. Измерения производятся вдоль прямой линии по 5-6 пересечениям так же, как производятся измерения размеров зерен. Резуль-таты измерений записываются в таблицы, с выделением групп пор по их размерности. По этим данным строятся гистограммы размеров пор, поро-метрические кривые, кумулятивные кривые подобно тому, как это делает-ся при обработке результатов гранулометрического анализа. Известно, что

в процессе фильтрации жидкости в первую очередь участвуют поры круп-ной размерности. Обычно размеры пор всегда меньше (в среднем на один порядок) размеров зёрен, но чем крупнее зёрна, тем крупнее и поры.

Гистограммы и порометрические кривые показывают долю пор каж-дой размерности в общей пористости породы. По кумулятивной кривой можно определить средний (медианный) диаметр пор исследуемого образ-ца породы. Упрощенным методом эти же характеристики можно получить по следующим формулам:

| Коэф. пористости = | площадь пор | = | сумма длин пор | |||

| площадь шлифа | длина отрезка | |||||

| Средний размер пор = | сумма длин пор | |

| количество пор | ||

С глубиной породы уплотняются, цементируются, частично видоиз-меняются по минералогическому составу за счет процессов перекристал-лизации, растворения и образования вторичных минералов. Объём порово-

332

го пространства уменьшается. Возрастает плотность упаковки (укладки) зёрен, что отражается изменением морфологии контактов между зёрнами. Различаются четыре типа контактов зёрен: 1) точечный (тангенциальный);

2) линейный; 3) выпукло-вогнутый; 4) сутуровидный. Свободной считает-ся укладка зёрен, когда они соприкасаются друг с другом лишь в отдель-ных точках. При количестве цемента до 5% пористость таких пород со-ставляет 20-25%. При плотной упаковке она не превышает 10-15%. На глу-бинах 3,5-4,0 километра пористость коллекторов незначительная. Но бы-вают исключения. Например, в молодых бассейнах (Азербайджан, Аризо-на, Техас) на глубине 6-8км встречаются коллекторы, пористость которых достигает 15-18%.

Форма пор и поровых каналов бывает очень разнообразной, а чаще сложной. Чем больше в породе цемента, тем более извилистее поровые ка-налы и хуже проницаемость. Вдоль слоистости проницаемость выше, чем поперек слоистости. Это объясняется ориентированным расположением минеральных зёрен и пор параллельно слоистости при процессах седимен-тогенеза, а позже - под давлением вышележащих пород.

Изложенная методика исследования с массовыми замерами размеров зёрен и пор, с построением графиков и вычислением различных коэффи-циентов требует значительных затрат труда, иногда неоправданных. Дело в том, что при этом исследованию подвергается только точечная проба (площадь одного шлифа), в то время как коллекторские пласты имеют толщину несколько метров, иногда и десятки метров. Все свойства пласта на этих метрах изменчивы и эта изменчивость может быть выражена ко-эффициентами макро- и микронеоднородности, определяемыми по каро-тажным диаграммам и по описанию керна, т.е. на уровне слоев и прослоев. Поэтому представительность одного-двух шлифов для пласта в целом бу-дет весьма невысокой.

В производственных организациях исследования под микроскопом чаще органичиваются обобщенным описанием шлифа, производимым опыт-ными петрографами. В этих описаниях содержатся те же сведения (минера-логический состав, форма и "размеры зёрен, количество и тип цемента и др.), но в форме краткой характеристики, без множества измерений. Ниже приво-дится пример такого описания шлифа, изготовленного из песчаной породы-коллектора. Табличная форма описания, принятая по стандарту, характери-зующему породу по 20 признакам, удобна для создания банка данных и об-работки информации на компьютерах (см. табл. 24).

4. Работа с каротажными диаграммами

Построение схемы корреляции пластов.

Каротажная диаграмма является графическим изображением физи-ческих свойств горных пород, вскрытых бурением скважины. Существует

333

множество видов каротажа, но для диагностики литологического состава пород эффективнее всех используются диаграммы стандартного электри-ческого каротажа и гамма-каротажа. На диаграммах показываются интер-валы отбора и описания керна.

По кривой ПС коллекторские пласты выделяются отрицательными аномалиями , на диаграммах НК, ГГК - уменьшением естественной радио-активности. Из других видов каротажа для диагностики песчаных пластов применяется кавернометрия: напротив, песчаника за счёт образования гли-нистых корок диаметр скважины уменьшается. По данным электрического каротажа с различной глубиной исследования (БКЗ, БК, БМК, ИК) коллек-торские породы устанавливаются изменением сопротивления пластов в радиальном направлении, на диаграммах микрозондов - по положительно-му приращению . Отбивка границ производится с точностью 0,2мм. В соот-ветствии с этим можно выделить слои толщиной 0,4м и более.

Главная геологическая задача, которая решается при работе с каро-тажными диаграммами - это построение схем корреляции разрезов, т.е. ди-агностика, прослеживание пластов от скважины к скважине вдоль профиля

и по площади месторождения в целом. Для этого на диаграмме прежде всего находятся реперные горизонты - литологически идентичны и одно-возрастные пласты, и границы. По одному из реперов - каротажные диа-граммы выравниваются вдоль одной линии. Дальнейшие построения вы-полняются ниже этой линии: строятся литологические колонки по масшта-бу с выделением пластов, слоев, прослойков по петрографическому соста-ву. Затем границы слоев прослеживаются от колонки к колонке и соеди-няются отрезками прямых линий. Выделенные слои обозначаются штри-ховыми или цветовыми условными знаками (см. рис. 6,7,8,61,80).

Лучше всех коррелируются разрезы осадочных толщ морского про-исхождения. В качестве реперных горизонтов выбираются глинистые пла-сты, отличающиеся высокой степенью однородности и легко опознающие-ся по керну и каротажным диаграммам. Такие горизонты имеют широкое распространение по площади, выдержаны по составу и мощности. Они формируются на трансгрессивных стадиях седиментогенеза, т.е. при высо-ком стоянии воды (базиса эрозии), когда транспортирующая энергия реч-ных потоков, выносящих с континента терригенный материал, резко ослаблена. Некоторые реперы имеют собственные названия. Например, в Западной Сибири ими являются алымская свита, пимская, чеускинская пачки, баженовская свита. В качестве пласта-резервуара принимается слой или группа слоев проницаемых пород мощностью от 2-3 до 20-30м, огра-ниченные снизу или сверху непроницаемыми породами - флюидоупорами. Считается, что формирование их происходит на регрессивных стадиях се-диментогенеза, т.е. при низком положении уровня воды (базиса эрозии), в результате которого водные потоки, выносящие обломочный материал с суши, приобретают высокий энергетический потенциал для транспорти-ровки обломков.

334

Каждый пласт-резервуар имеет буквенное и цифровое обозначение. Ниже приводится список пластов резервуаров на примере Сургутского района ( см. рис.80). Пласты группы АС начинаются под алымской свитой, счет им ведется сверху вниз. Под пимской пачкой (готерив) начинаются пласты группы БС, счёт их ведется до кровли баженовской свиты.1

Всего выделяется около 20 пластов этой группы. Юрские пласты обозначены буквой Ю: Ю0- внутри баженовской свиты, Ю1 - в васюган-ской свите, Ю2 - в кровле тюменской свиты. Более нижние пласты индек-сируются Ю3, Ю4, Ю5 и т.д. В других районах Западной Сибири индекса-ция выполнена аналогичным образом, но вместо АС и БС выделяются пла-сты АВ, БВ - в Вартовском районе, АУ, БУ - в Уренгойском районе и т.д2 . Каждый пласт-резервуар отделен от других пластом-покрышкой.

Для каждого района разработана типовая схема расчленения осадоч-ной толщи на свиты , ярусы, пачки, пласты. Пользование ими существенно облегчает работу по диагностике конкретного пласта и корреляцию разре-зов вновь пробуренных скважин.

Схемы корреляции разрезов являются основой для определения всех других параметров пласта: общей и эффективной толщин, коэффициента песчанистости, литологического коэффициента и др. По каждому из пере-численных параметров строятся карты.

5. Построение карт природных резервуаров