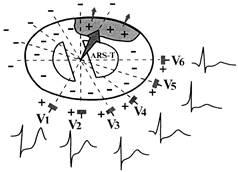

Рис. 141. Изменения сегмента ST в грудных отведениях при субэндокардиальном повреждении передней стенки левого желудочка.

Рис. 142. Изменения сегмента ST в грудных отведениях при субэпикардиальном повреждении задней стенки левого желудочка.

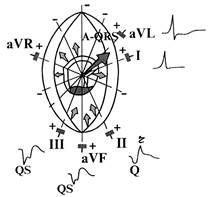

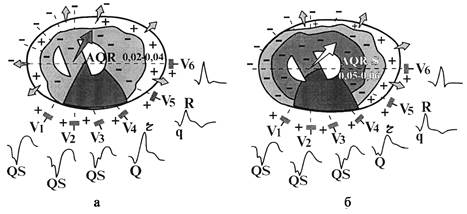

Электрокардиографические признаки ишемического повреждения:

1) изменение сегмента ST;

2) подъем сегмента ST в грудных отведениях свидетельствует о субэпикардиальном или трансмуральном повреждении передней стенки левого желудочка;

3) депрессия сегмента ST в грудных отведениях указывает на наличие ишемического повреждения в субэндокардиальных отделах передней стенки левого желудочка либо трансмурального или субэпикардиального повреждения задней стенки.

Изменения электрокардиограммы при стенокардии

Они характеризуются признаками ишемии (зубец Т) и (или) ишемического повреждения (сегмент ST и зубец Т). Характер изменений зависит от варианта стенокардии.

1. Стенокардия напряжения.

При стенокардии напряжения в 50–70% случаев в состоянии покоя изменений на ЭКГ нет. Для выявления признаков ишемии или ишемического повреждения используются нагрузочные тесты (велоэргометрия, тредмил-тест и др.), тест чреспищеводной кардиостимуляции, а также фармакологическая проба с изопротеринолом. Наиболее типичными изменениями ЭКГ во время приступа стенокардии напряжения являются субэндокардиальное повреждение и трансмуральная ишемия (снижение сегмента ST на 1 мм и более в сочетании с изменениями зубца Т+/– или –).

2. Впервые возникшая стенокардия напряжения.

У большинства больных в состоянии покоя вначале заболевания изменений на ЭКГ нет. По мере прогрессирования стенокардии могут появляться признаки субэндокардиальной ишемии (высокие зубцы Т) или субэндокардиального повреждения и трансмуральной ишемии (снижение сегмента ST и уменьшение амплитуды зубца Т, его двухфазность +– или Т–).

3. Прогрессирующая стенокардия напряжения.

Для нее в большинстве случаев характерны изменения на ЭКГ уже в покое в виде трансмуральной ишемии (отрицательные зубцы Т). Во время приступа стенокардии ишемические изменения нарастают, и на ЭКГ появляется субэндокардиальное повреждение (к изменениям зубца Т присоединяется депрессия сегмента ST).

4. Спонтанная стенокардия (стенокардия Принцметала).

В большинстве случаев в покое ЭКГ находится в пределах нормы. Во время ангинозного приступа на ЭКГ появляются признаки субэпикардиального (трансмурального) повреждения (подъем сегмента ST на 1–2 мм и более), нередко в сочетании с желудочковой экстрасистолией. Это наиболее часто отмечается при стенокардии Принцметала на фоне неизмененных или малоизмененных коронарных сосудов. При развитии спонтанной стенокардии на фоне выраженного атеросклероза коронарных артерий, во время ангинозного приступа на ЭКГ могут появляться признаки субэндокардиального повреждения в виде снижения сегмента ST.

Некроз

Некроз, или инфаркт, сердечной мышцы характеризуется необратимыми изменениями мышечных волокон — их гибелью. Некротизи-рованная ткань сердца не участвует в возбуждении, поэтому на ЭКГ, зарегистрированной в отведениях с положительным электродом над зоной некроза, выявляется прежде всего нарушение процесса деполяризации желудочков — изменение комплекса QRS. Характер этих изменений зависит от глубины поражения сердечной мышцы и локализации патологического процесса. Вокруг зоны некроза имеется зона ишемического повреждения (изменение ST) и ишемии (изменение зубца Т).

Электрокардиографические признаки некроза сердечной мышцы:

1) патологический зубец Q (глубокий, широкий >0,03 с, деформированный);

2) уменьшение амплитуды зубца R, вплоть до полного исчезновения, комплекс QS;

3) изменение сегмента ST и зубца Т (в ряде случаев этот признак важнейший).

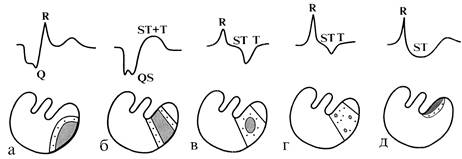

В зависимости от глубины поражения выделяют следующие инфаркты миокарда (рис. 143):

1) крупноочаговый инфаркт миокарда (патологический Q, уменьшение амплитуды R, изменение сегмента ST и зубца Т;

2) трансмуральный инфаркт миокарда (комплекс QS в нескольких отведениях, изменение ST и Т);

3) интрамуральный инфаркт миокарда (уменьшение амплитуды R, изменение ST и Т);

4) мелкоочаговый инфаркт миокарда (изменение ST и Т);

5) субэндокардиальный инфаркт миокарда (выраженная депрессия сегмента ST в сочетании с изменением зубца Т).

Рис. 143. Виды инфаркта миокарда в зависимости от глубины поражения:

а — крупноочаговый; б — трансмуральный; в — интрамуральный; г — мелкоочаговый; д — субэндокардиальный.

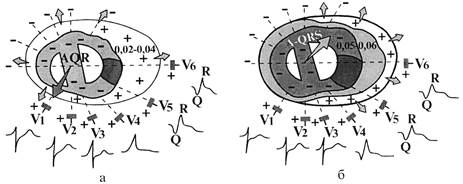

Рассмотрим формирование комплекса QRS в грудных отведениях в зависимости от глубины и локализации инфаркта миокарда (рис. 144).

Представим, что в переднебоковой стенке левого желудочка имеется крупноочаговый некроз, охватывающий обширную зону сердечной мышцы, расположенную у эндокарда и в средних слоях стенки. При этом субэпикардиальные отделы переднебоковой стенки и передней стенки остаются непораженными.

В первую половину возбуждения желудочков (рис. 144, а), когда волна деполяризации охватывает межжелудочковую перегородку и субэндокардиальные отделы стенки левого желудочка, участок, расположенный в переднебоковой стенке, не возбуждается, и в нем не возникает ЭДС. В этот период суммарный моментный вектор QRS создается векторами возбуждения непораженных отделов межжелудочковой перегородки, задней стенки и переднеперегородочной области левого желудочка. Этот вектор направлен в сторону отрицательных полюсов отведений V4–V6. Поэтому в отведениях V4–V6 в это время фиксируется отрицательное отклонение — зубец Q.

В следующую стадию деполяризации (рис. 144, б) волна возбуждения охватывает уже непораженные субэпикардиальные отделы левого желудочка над зоной некроза, а также в других отделах сердца. Возбуждение при этом, как и в норме, распространяется по направлению к эпикарду, а суммарный моментный вектор деполяризации направлен в сторону положительных электродов грудных отведений V4–V6. В этих отведениях регистрируется теперь положительное отклонение — небольшой зубец R.

Рис. 144. Формирование комплекса QRS в грудных отведениях при крупноочаговом инфаркте миокарда переднебоковой стенки левого желудочка: а — начало деполяризации желудочков; б — окончание деполяризации желудочков.

Предположим теперь, что в переднеперегородочной области имеется трансмуральный некроз (рис. 145). При этом значительный участок миокарда передней части межжелудочковой перегородки и передней стенки левого желудочка полностью не участвует в возбуждении, а во время деполяризации желудочков не возникает ЭДС. В то же время, в остальных отделах сердечной мышцы, в частности в боковой и задней стенках левого желудочка, а также в задней части межжелудочковой перегородки, волна деполяризации, как и в норме, беспрепятственно распространяется от эндокарда к эпикарду. ЭДС этих областей, объединяясь, отклоняет суммарный вектор QRS в сторону, противоположную области некроза, т. е. назад и слегка влево.

Рис. 145. Формирование комплекса QS в грудных отведениях при трансмуральном инфаркте миокарда передней стенки левого желудочка:

а — начало деполяризации желудочков; б — окончание деполяризации желудочков.

Суммарные моментные векторы как начальной, так и конечной деполяризации желудочков направлены в сторону отрицательных полюсов отведений V1–V3. Поэтому в этих отведениях формируется комплекс QS. В остальных отведениях регистрируется малоизмененный желудочковый комплекс QRS, а в V4, положительный электрод которого расположен над зоной нетрансмурального некроза, регистрируется комплекс типа Qr.

При инфаркте миокарда, локализованном в нижних (заднедиафрагмальных) отделах левого желудочка (рис. 146), суммарный вектор деполяризации желудочков обращен к отрицательным полюсам отведений III, aVF (II), где и регистрируется зубец Q или комплекс QS.