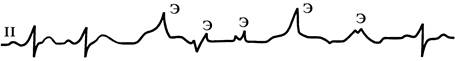

Рис. 73. Синусовый ритм после остановки СУ сменяется эктопическим АВ-ритмом (полная синоаурикулярная блокада)

4) Стойкая и выраженная брадисистолическая форма мерцательной аритмии.

5) Синдром тахикардии — брадикардии, когда тахикардия (синусовая, пароксизмальная тахикардия, мерцательная аритмия, трепетание предсердий) сменяется брадикардией (синусовая, остановка СУ, миграция водителя ритма и т. д.) (рис. 72).

ЭКТОПИЧЕСКИЕ (ПАССИВНЫЕ), ЗАМЕЩАЮЩИЕ

НАРУШЕНИЯ РИТМА

(преобладают центры автоматизма 2-го и 3-го порядка)

Для возникновения этих нарушений необходимы следующие условия:

1) снижение автоматизма СУ или полная блокада синусовых импульсов,

2) повышение автоматизма центров 2-го и 3-го порядка,

3) нарушение проведения импульсов от СУ к предсердиям или желудочкам.

В тех случаях, когда подряд возникает 3 и более сокращений сердца под влиянием импульсов из эктопических центров, то говорят об эктопических ритмах, если меньше, то об эктопических комплексах.

Предсердные эктопические ритмы

Возбуждение сердца исходит не из СУ, а из определенных участков левого или правого предсердия, поэтому при этом нарушении ритма зубец Р деформирован, необычной формы (P¢), а комплекс QRS не изменен. В.Н. Орлов (1983) выделяет:

1) правопредсердные эктопические ритмы (ППЭР),

2) ритм коронарного синуса (РКС),

3) левопредсердные эктопические ритмы (ЛПЭР).

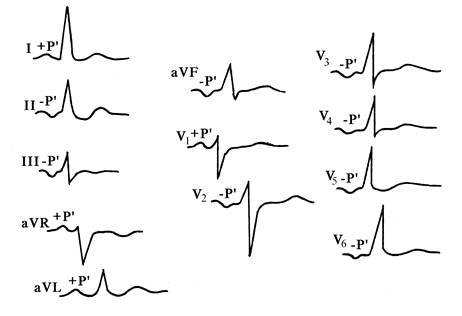

Электрокардиографические критерии левопредсердного ритма:

1) –Р¢ во II, III, aVF и с V3 пo V6;

2) Р¢ в V1 в виде «щит и меч»;

3) P¢Q в норме;

4) QRST не изменен.

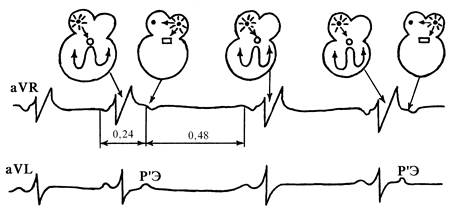

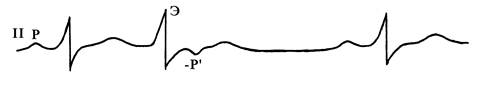

При расположении водителя ритма в нижних отделах правого или левого предсердий на ЭКГ наблюдается одинаковая картина, т. е. –Р¢ во II, III, aVF и +Р¢ в aVR. В таких случаях можно говорить о нижнепредсердном ритме (рис. 74).

Рис. 74. Нижнепредсердный ритм.

Эктопический АВ-ритм

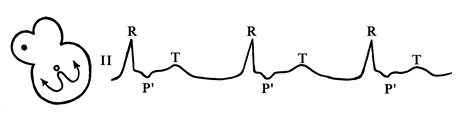

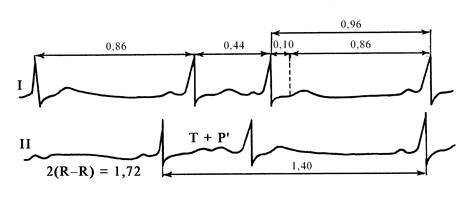

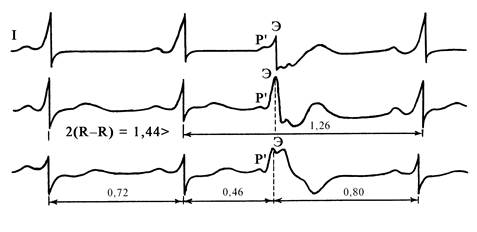

Возбуждение сердца исходит из АВ-соединения. Выделяют «верхний», «средний» и «нижний» атриовентрикулярный или узловой ритмы. «Верхний» узловой ритм фактически не отличим от нижнепредсердного ритма. Поэтому целесообразно говорить только о двух вариантах узлового ритма. При I варианте импульсы исходят из средних отделов АВ-соединения. Вследствие этого импульс к предсердиям идет ретроградно, и они возбуждаются одновременно с желудочками (рис. 75). При II варианте импульсы идут из нижних отделов АВ-соединения, при этом предсердия возбуждаются ретроградно и позднее желудочков (рис. 76).

Рис. 76. Нижнеузловой ритм: ЧСС = 46 в 1 мин, при V = 25 мм/с RR = RR, Р¢(–) следует после QRS.

Электрокардиографические критерии АВ-ритма (рис. 75, 76):

1) ЧСС 40–60 в мин, расстояние между R–R равны;

2) QRST не изменен;

3) Р¢ отсутствует при I варианте и –Р¢ следует после QRS при II варианте;

4) RP¢ равен 0,1–0,2 с при II варианте.

Эктопический желудочковый (идиовентрикулярный) ритм

При этом ритме возбуждение и сокращение желудочков осуществляется из центра, находящегося в самих желудочках. Чаще всего этот центр локализуется в межжелудочковой перегородке, в одной из ножек пучка Гиса или ветвях, реже в волокнах Пуркинье.

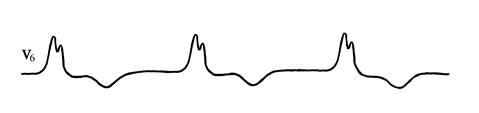

Электрокардиографические критерии желудочкового ритма (рис. 77):

1) уширенные и резко деформированные (блокадные) QRS. При этом длительность этого комплекса больше 0,12 с;

2) ЧСС 30–40 в 1 мин, при терминальном ритме меньше 30 в 1 мин;

3) R–R равны, но могут быть и разными при наличии нескольких эктопических очагов возбуждения;

4) почти всегда предсердный ритм не зависит от желудочкового ритма, т. е. налицо полная атриовентрикулярная диссоциация. Предсердный ритм может быть синусовым, эктопическим, мерцание или трепетание предсердий, асистолия предсердий; крайне редко встречается ретроградное возбуждение предсердий.

Рис. 77. Идиовентрикулярный ритм: ЧСС = 36 в 1 мин, при V = 25 мм/с QRS — широкий; Р — отсутствует.

Выскальзывающие (выскакивающие, замещающие)

комплексы или сокращения

Так же, как и медленные ритмы, они могут быть предсердные, из АВ-соединения (наиболее часто) и желудочковые. Это нарушение ритма является компенсаторным и возникает на фоне редкого ритма, периодов асистолии, поэтому называется еще пассивным.

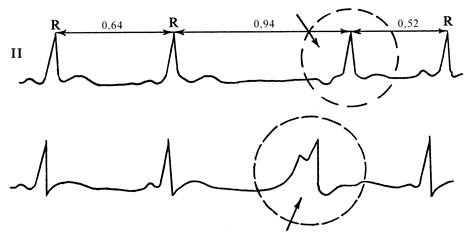

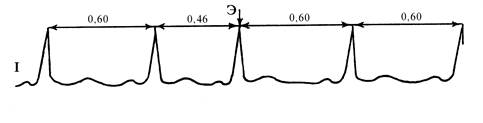

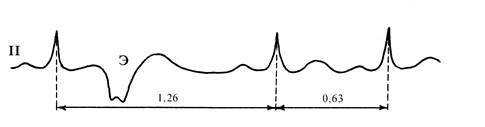

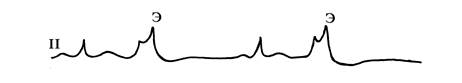

Электрокардиографические критерии выскальзывающих комплексов (рис. 78):

1) интервал R–R перед выскакивающим сокращением всегда длительнее обычного;

2) интервал R–R после выскакивающего сокращения имеет обычную длительность или короче.

Рис. 78. Выскальзывающие комплексы.

Миграция суправентрикулярного водителя ритма

При этом нарушении ритма отмечается миграция водителя ритма по предсердиям от СУ к АВ-соединению.

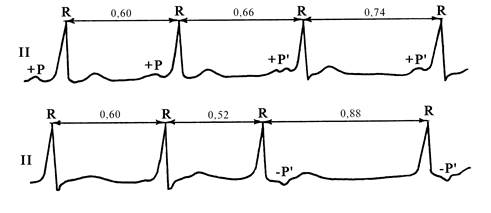

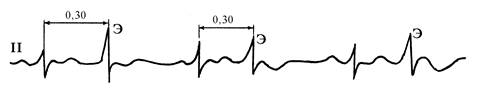

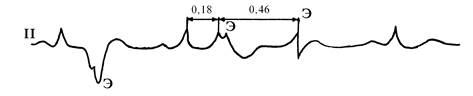

Электрокардиографические критерии миграции водителя ритма (рис. 79):

1) изменение формы и полярности зубца Р (+Р, –Р, Р отсутствует);

2) изменение длительности интервала PQ;

3) интервалы R–R имеют разную длительность (аритмия).

Рис. 79. Миграция суправентрикулярного водителя ритма.

Ускоренные эктопические (непароксизмальные) ритмы

Так же, как и медленные эктопические ритмы, они делятся на предсердные, из АВ-соединения и желудочковые. ЭКГ по форме похожа на ту, которая наблюдается при эктопических медленных ритмах и отличается только большей частотой ЧСС (90–140 в 1 мин). В отличие от соответствующих пароксизмальных нарушений ритма, ускоренные ритмы характеризуются постепенным началом и концом и меньшим учащением сердечного ритма.

ЭКТОПИЧЕСКИЕ (ГЕТЕРОТОПНЫЕ) КОМПЛЕКСЫ И РИТМЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С НАРУШЕНИЕМ АВТОМАТИЗМА

(АКТИВНЫЕ)

В отличие от пассивных замещающих ритмов, при которых первичным является повреждение или функциональное угнетение СУ, активные эктопические ритмы возникают в очаге с патологически повышенной возбудимостью, вследствие чего он может подавить (периодически) функцию СУ.

Экстрасистолия

Экстрасистолия — преждевременное внеочередное возбуждение сердца, обусловленное механизмом повторного входа или повышенной осцилляторной активностью клеточных мембран в предсердиях, АВ-соединении или в различных участках проводящей системы желудочков.

Топическая классификация экстрасистол

Наджелудочковые (суправентрикулярные) экстрасистолы, как правило, имеют нормальный желудочковый комплекс и неполную компенсаторную паузу.

А. Синусовые экстрасистолы.

Электрокардиографические критерии синусовых экстрасистол (рис. 80):

1) R–R перед экстрасистолой короче обычных;

2) R–R после экстрасистолы равен обычным;

3) форма экстрасистолической волны Р и комплекса QRS идентичны нормальным.

Рис. 80. Синусовая экстрасистола.

Б. Предсердные экстрасистолы.

Электрокардиографические критерии предсердных экстрасистол (рис. 81):

1) R–R перед экстрасистолой (интервал сцепления) короче нормальных;

2) волна Р¢ перед экстрасистолой деформирована, уширена, бифазна, иногда сливается с Т предыдущего комплекса;

3) QRS не изменен;

4) R–R после экстрасистолы длиннее обычного интервала R–R, но сумма интервалов до и после экстрасистолы меньше суммы двух нормальных интервалов (неполная компенсаторная пауза).

К разновидностям предсердных экстрасистол относят блокированные предсердные, а также предсердные экстрасистолы с аберрантным желудочковым комплексом.

Рис. 81. Предсердная экстрасистола.

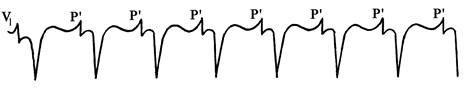

Электрокардиографические критерии блокированных предсердных экстрасистол (рис. 82):

1) волна Р¢ экстрасистолы наслаивается на зубец Т нормального сокращения;

2) после экстрасистолической волны Р¢ не следует комплекс QRS.

Рис. 82. Блокированные предсердные экстрасистолы.

Электрокардиографические критерии предсердных экстрасистол с аберрантными желудочковыми комплексами (рис. 83):

1) наличие волны Р¢ перед экстрасистолой;

2) в экстрасистоле комплекс QRS изменен, деформирован, чаще всего по типу блокады ПНПГ (так как волна возбуждения застает правую ножку ПГ в состоянии рефрактерности);

3) неполная компенсаторная пауза после экстрасистолы.

Рис. 83. Предсердная экстрасистола с аберрантным желудочковым комплексом.

В. Узловые экстрасистолы.

Электрокардиографические критерии узловых экстрасистол (рис. 84):

1) волна Р¢ регистрируется перед или за комплексом QRS или сливается с ним; она отрицательна во II, III и aVF отведениях и положительная в aVR;

2) укорочение P¢Q (меньше 0,12 с) при «верхнеузловых» экстрасистолах;

3) желудочковый комплекс не изменен;

4) неполная компенсаторная пауза (при верхне-, средне- и нижнеузловых экстрасистолах) и полная при экстрасистоле из ПГ.

Рис. 84. Нижнеузловая экстрасистола.

Г. Желудочковые экстрасистолы.

Электрокардиографические критерии желудочковых экстрасистол (рис. 85):

1) интервал R–R перед экстрасистолой короче нормальных;

2) комплекс QRS уширен, деформирован;

3) Р¢ у экстрасистол отсутствует;

4) полная компенсаторная пауза (как правило).

Рис. 85. Желудочковая экстрасистола.

Экстрасистолы делят на монотонные (монофокусные) и политопные (полифокусные). Для первых характерно постоянство формы в одном каком-либо отведении и постоянный интервал сцепления (рис. 86). Политопные экстрасистолы характеризуются различной формой и разными интервалами сцепления в одном отведении (рис. 87).

Рис. 86. Монотонные экстрасистолы.

Рис. 87. Политопные экстрасистолы.

Различают следующие виды экстрасистол в зависимости от времени и частоты их возникновения.

А. Интерполированные (вставочные) желудочковые экстрасистолы.

Экстрасистола вставлена в нормальный по времени или слегка удлиненный интервал R–R (рис. 88).

Рис. 88. Интерполированная желудочковая экстрасистола.

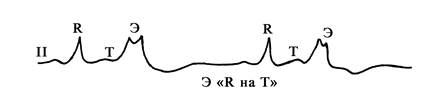

Б. Ранние желудочковые экстрасистолы.

При этих экстрасистолах комплекс QRS экстрасистолы наслаивается на волну Т предшествующего нормального сокращения — так называемый феномен «R на Т» (рис. 89).

Рис. 89. Ранняя желудочковая экстрасистола.

В. Единичные экстрасистолы (менее 5 в 1 мин) и частые экстрасистолы (более 5–6 в 1 мин).

Г. Аллоритмии (чередование в определенной последовательности сокращений, идущих из синусового узла, с экстрасистолами):

1) бигеминия, при которой каждое второе сокращение является экстрасистолой (рис. 90);

Рис. 90. Экстрасистолия по типу бигеминии.

2) тригеминия — каждое третье сокращение экстрасистола или две подряд (рис. 91);

Рис. 91. Экстрасистолия по типу тригеминии.

3) квадригеминия — каждое четвертое сокращение экстрасистола или три подряд (рис. 92).

Рис. 92. Экстрасистолия по типу квадригеминии.

Д. Групповые экстрасистолы — несколько экстрасистол из разных отделов следуют друг за другом (рис. 93).

Рис. 93. Групповые экстрасистолы.

Е. Желудочковые экстрасистолы с обратным (ретроградным) проведением возбуждения к предсердиям. После желудочковой экстрасистолы отрицательная волна Р, а после нее компенсаторная пауза (полная) (рис. 94).

Рис. 94. Желудочковая экстрасистола с ретроградным возбуждением предсердий.

Классификация экстрасистолии по Лауну:

1-й класс — единичные экстрасистолы,

2-й класс — частые экстрасистолы,

3-й класс — политопные экстрасистолы,

4-й класс — групповые экстрасистолы,

5-й класс — ранние экстрасистолы.