Рис. 24. Формирование ЭКГ в отведениях во фронтальной и горизонтальной плоскостях под влиянием начального вектора деполяризации межжелудочковой перегородки (0,02 с).

Основные характеристики зубца Q в норме:

1. Амплитуда (определяется относительно зубца R) — не должна превышать 1/4 зубца R (кроме отведения aVR).

2. Длительность (ширина) — не более 0,03 с.

3. Отсутствует в отведениях V1–V3, тогда как в других отведениях может быть зарегистрирован.

4. В отведении aVR может быть зафиксирован глубокий и широкий зубец Q или QS.

Зубец R. Зубец R во всех отведениях (кроме V1 и V2, aVR) обусловлен вторым вектором (условно вектором 0,04 с), который отражает процесс распространения возбуждения по миокарду правого и левого желудочков. Во фронтальной плоскости он ориентирован влево и вниз, а в горизонтальной вектор наилучшим образом совпадает с осью отведения V4.

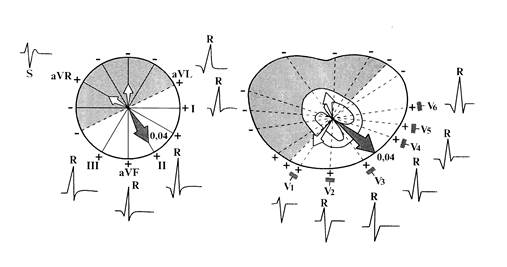

На рис. 25 показано, как отражается вектор зубца R ЭКГ во фронтальной и горизонтальной плоскостях.

Рис. 25. Формирование ЭКГ в отведениях во фронтальной и горизонтальной плоскостях под влиянием среднего моментного вектора желудочковой деполяризации 0,04 с.

Основные характеристики зубца R в норме:

1. Зубец R регистрируется, как правило, во всех стандартных и усиленных отведениях от конечностей. В отведении aVR он нередко плохо выражен или отсутствует.

2. В грудных отведениях амплитуда зубца R постепенно увеличивается от V1 до V4 с последующим уменьшением в V5 и V6. Иногда зубец R в отведении V1 может отсутствовать.

3. Зубец R(r) в отведениях V1 и V2 отражает распространение возбуждения по межжелудочковой перегородке, а зубец R в V4–V6 — по мышце левого и правого желудочков.

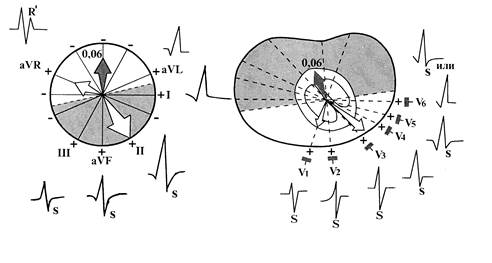

Зубец S. Зубец S в большинстве отведений обусловлен вектором возбуждения (третьим, конечным 0,06 с) базальных отделов межжелудочковой перегородки правого и левого желудочков. Его ориентация во фронтальной и горизонтальной плоскостях подвержена у здоровых людей значительным колебаниям. Чаще во фронтальной плоскости он направлен вверх, вправо и назад, а в горизонтальной проецируется преимущественно на отрицательную сторону осей отведений V1–V2 (рис. 26).

Рис. 26. Формирование ЭКГ в отведениях во фронтальной и горизонтальной плоскостях под влиянием конечного моментного вектора желудочковой деполяризации 0,06 с.

Основные характеристики зубца S в норме:

1. Амплитуда зубца S колеблется в больших пределах, но не превышает 20 мм.

2. В грудных отведениях зубец S постепенно уменьшается от V1, V2 до V4, а в отведениях V5, V6 имеет малую амплитуду или отсутствует.

3. Равенство зубцов R и S в грудных отведениях (переходная зона) обычно отмечается в V3, реже между V2 и V3 или V3–V4. Амплитуда и соотношение зубцов QRS зависит от поворотов оси сердца вокруг трех его осей: переднезадней, продольной, сагиттальной. Максимальная продолжительность комплекса не превышает 0,1 с.

Сегмент RS–T. Сегмент RS–T — это отрезок от конца комплекса QRS до начала зубца Т. Он соответствует периоду полного охвата возбуждением обоих желудочков. Точка перехода комплекса QRS в сегмент RS–T обозначается как точка RS–T соединения (j). Отклонение точки j от изолинии используют для количественной оценки смещения сегмента RS–T.

Основные характеристики сегмента RS–T в норме:

1. Сегмент RS–T в отведениях от конечностей расположен на изолинии или ±0,5 мм.

2. В грудных отведениях V1–V3 допускается смещение сегмента RS–Т вверх от изолинии (не более 2 мм), а в отведениях V4–V6 — вниз (не более 0,5 мм).

Зубец Т. Зубец Т отражает процесс реполяризации миокарда желудочков. Обычно во фронтальной и горизонтальной плоскостях он имеет направление, аналогичное среднему вектору деполяризации желудочков. Поэтому в большинстве отведений, где регистрируется высокий зубец R, зубец Т также имеет положительное значение.

Основные характеристики зубца Т в норме:

1. Зубец Т всегда положительный в I, II, aVF, V2–V6 отведениях, при этом T1 больше, чем Т3, а Т в отведении V6 больше, чем в V1.

2. В зависимости от положения сердца в грудной клетке зубец Т может быть положительным, двуфазным и отрицательным в отведениях III, aVL, V1.

3. В отведении aVR зубец Т всегда отрицательный.

Интервал Q–T (QRST). Интервал Q–T (QRST) измеряется от начала комплекса QRS до конца зубца Т и соответствует периоду электрической систолы желудочков. В этот период возбуждаются все отделы желудочков сердца. Нормальная длительность интервала Q–T определяется по формуле Базетта Q–T = К ´ (R–R), где К — коэффициент, равный у мужчин 0,37, у женщин — 0,39, у детей — 0,38. R–R — длительность одного сердечного цикла.

Основные характеристики интервала Q–T в норме:

1. Длительность интервала Q–T равняется 0,35–0,44 с.

Зубец U. Зубец U — непостоянный элемент ЭКГ. Он обычно следует за зубцом Т и наиболее выражен в правых грудных отведениях. Предположительно его появление связывается с потенциалами реполяризации папиллярных мышц, возбуждением части миокарда в период диастолы сердца, растяжением сердечной мышцы во время периода быстрого притока крови к сердцу.

Основные характеристики зубца U в норме:

1. Зубец U, если он определяется, всегда положительный в I, II, V4–V5 отведениях.

Сегмент ТР. Сегмент ТР регистрируется от конца зубца Т или U до начала зубца Р следующего комплекса и соответствует диастоле желудочков и предсердий, во время которой отсутствует электрическая активность сердца.

Основные характеристики сегмента ТР в норме:

1. Сегмент ТР расположен на изоэлектрической линии.

Нормальный синусовый ритм. На нормальной ЭКГ регистрируется правильный синусовый ритм. Его наличие устанавливается следующими критериями:

1. Наличие зубца Р синусового происхождения. Это значит, что зубец Р обязательно должен быть положительным во II и отрицательным в aVR отведениях. В остальных отведениях (I, III, aVL, aVF) форма может быть различной в зависимости от направления электрической оси сердца. В большинстве случаев при синусовом ритме зубцы Р также положительные в I и aVF отведениях. В отведениях V1, V2 зубец Р обычно двухфазный (+/–), положительный или отрицательный. В отведениях V3–V6 зубец Р положительный.

2. Постоянный и нормальный интервал PQ. При нормальном синусовом ритме за каждым зубцом Р должны следовать комплекс QRS и зубец Т. При этом интервал PQ должен быть равен 0,12–0,20 с.