2. Волокна Пуркинье вырабатывают импульсы с частотой

1) 60-80 в мин

2) 25-45 в мин

3) 60-80 в мин

4) 80-120 в мин

3. ЭКГ ПОЗВОЛЯЕТ ИЗУЧИТЬ ТАКИЕ ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, КАК:

1) возбудимость

2) проводимость

3) автоматизм

4) сократимость

4. ЭКГ ПОЗВОЛЯЕТ ИЗУЧИТЬ ТАКИЕ ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, КАК:

1) рефрактерность

2) тоничность

3) аберрантность

4) автоматизм

5. К ТЕОРИЯМ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКГ ОТНОСЯТСЯ

1) мембранная

2) дипольная

3) векторная

4) ионная

6. ТРАНСМЕМБРАННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДЕЙСТВИЯ ИМЕЕТ

1) фазу деполяризации, фазу реполяризации, фазу поляризации

2) фазу деполяризации, фазу реполяризации, фазу конечной реполяризации, фазу поляризации

3) фазу деполяризации, фазу начальной быстрой реполяризации, фазу конечной быстрой реполяризации, фазу поляризации

4) фазу деполяризации, фазу начальной быстрой реполяризации, фазу реполяризации, фазу конечной быстрой реполяризации, фазу поляризации

7. ЦЕНТРОМ АВТОМАТИЗМА ПЕВОГО ПОРЯДКА ЯВЛЯЕТСЯ

1) синусовый узел

2) пучок Венкебаха

3) узел Кисс-Флака

4) волокна Пуркинье

5) ножки пучка Гиса

8. ЦЕНТРОМ АВТОМАТИЗМА ВТОРОГО ПОРЯДКА ЯВЛЯЕТСЯ

1) левое предсердие

2) АВ соединение

3) ножки пучка Гиса

4) пучок Венкебаха

5) узел Кисс-Флака

6) волокна Пуркинье

9. ЦЕНТРОМ АВТОМАТИЗМА ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА ЯВЛЯЮТСЯ

1) узел Ашоффа-Тавара

2) пучок Венкебаха

3) узел Кисс-Флака

4) волокна Пуркинье

5) ножки пучка Гиса

10. ВОЛНА ДЕПОЛЯРИЗАЦИИ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

1) от эпикарда к эндокарду

2) от эндокарда к эпикарду

3) оба ответа верны

Глава 2

Нормальная электрокардиограмма

Запись ЭКГ в стандартных условиях проводится в 12 общепринятых отведениях (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1–V6) при скорости движения ленты 50 мм/с и контрольном милливольте, равном 10 мм. При необходимости используют дополнительные отведения (V7–V9, по Небу, ортогональные по Франку, пищеводные, внутрисердечные, бронхиальные и др.), а также изменяют режим работы лентопротяжного механизма (25, 100 мм/с) и амплитуду контрольного милливольта (5, 20 мм), что позволяет детализировать элементы ЭКГ.

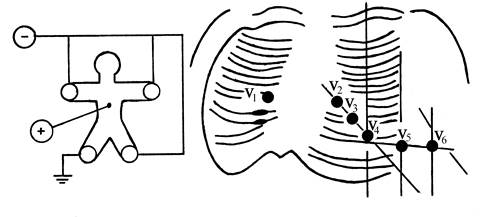

Для снятия общепринятых отведений электроды накладывают согласно маркировке (в противном случае будет нарушена полярность отведений и получена извращенная информация): красный — на правую руку, желтый — на левую руку, зеленый — на левую ногу, черный — на правую ногу (заземление). Белый электрод (присоска) накладывают на грудную клетку для снятия грудных отведений.

Каждое отведение имеет активный, или положительный, (+) электрод и пассивный, или отрицательный, (–) электрод.

Стандартные отведения (I, II, III)

Отведения предложены Эйнтховеном в 1913 г., являются двухполюсными и фиксируют во фронтальной плоскости разность потенциалов между точками электрического поля, расположенными на конечностях (рис. 12).

Рис. 12. Расположение электродов в стандартных отведениях.

Усиленные однополюсные отведения от конечностей

(aVR, aVL, aVF)

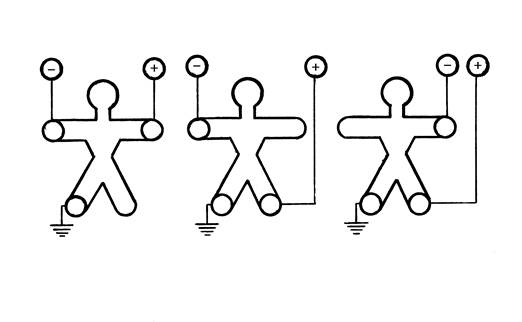

Отведения предложены Гольдбергером в 1942 г. и регистрируют разность потенциалов между одной из конечностей, на которой установлен активный электрод, и средним потенциалом с двух других конечностей, получаемым с объединенного электрода, который используется в качестве пассивного, или отрицательного, электрода.

Аббревиатура отведений происходит от первых букв английских слов «а» — augmented (усиленный), «V» — voltaqe (потенциал), «R» — right (правый), «L» — left (левый), «F» — foot (нога) (рис. 13).

Рис. 13. Расположение электродов в усиленных однополюсных отведениях от конечностей.

Грудные отведения (V1–V6)

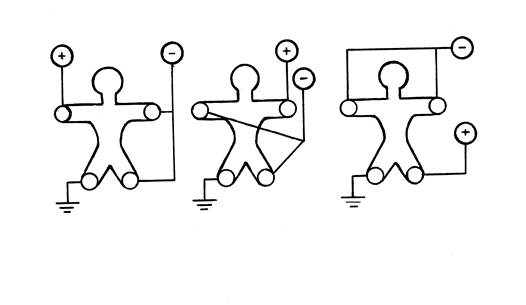

Отведения предложены Вильсоном в 1934 г. и регистрируют разность потенциалов между активным положительным электродом, установленным на определенную точку грудной клетки, и отрицательным электродом (объединенным электродом Вильсона), который образуется при соединении через дополнительные сопротивления трех конечностей (правой руки, левой руки и левой ноги).

Грудные отведения регистрируют изменения потенциалов сердца преимущественно в горизонтальной плоскости. Обычно используют шесть грудных отведений: с V1 пo V6 (рис. 14).