Глава XVI . Логика XIX в.

Конциннисты

Еще до того, как был завершен капитальный труд Лотце по логике, стала выходить приобретшая особую популярность «Логика» Христофа Зигварта (1830 — 1904) — неокантианца, профессора Тюбингенского университета. Зигварт, как логик, в конце прошлого и начале нынешнего века пользовался особой популярностью, в частности и у нас в России. Его обширный труд вышел в виде трех выпусков в русском переводе в 1908 — 1909 гг. Циген в своей фундаментальной книге «Учебник логики» (1920) называет «Логику» Зигварта одним из значительнейших трудов всей логической литературы. Автор специальной монографии «Функция суждения» В. Иерузалем пишет: «Истолкование Зигвартом проблемы суждения неизменно кажется мне наиболее глубоким среди всех учений, посвященных этой теме»1.

Предпосылки классификации суждений, предложенной Зигвартом, продиктованы своеобразным кантианством на психологической основе. Но к кантовской классификации суждений Зигварт не примыкал, будучи не удовлетворен тем, что выдвигаемые в ней различия между суждениями сводятся к различиям (предиката и субъекта и не выявляют различия функций. Функцию суждения Зигварт и кладет в основу своего деления суждений.

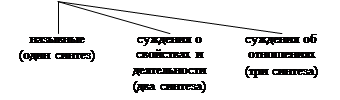

Суждения у Зигварта делятся на две большие категории: суждения простые и суждения множественные (то же самое, что сложные). Простые суждения в свою очередь составляют две группы — суждения описательные и

1 W. Ierusalem. Die Urteilsfunction, 1895, S. 73.

241

суждения объяснительные. Схематически классификация Зигварта выглядит следующим образом:

Суждения

|

простые множественные

|

описательные объяснительные

|

В основе суждения, по Зигварту, лежит синтез или несколько синтезов. Это и составляет классификационный стержень при делении суждений.

Самое простое суждение то, которое содержит лишь один синтез. Таково суждение наименования. Первичный синтез заключается в объединении, слиянии непосредственного образа со старым, воспроизводимым представлением. «Это — снег», «это — кровь» — суждение наименования. В этом отдельном предмете я узнаю то, что мне известно. Мы, с одной стороны, имеем нечто только что воспринятое, но по своему содержанию оно оказывается совпадающим с тем, что я сохранил в памяти в качестве представления снега или крови. Единство суждения наименования создается мыслью, в которой воспринимаемая вещь совпадает с представлением, оставшимся в памяти.

Далее идут суждения с двумя синтезами — к синтезу наименования прибавляется другой синтез. Суждения с двумя синтезами — это суждения о деятельности и суждения о свойствах. Первый синтез в них — это объединение предмета с действием или со свойством; второе — это наименование вещи с признаком теми словами, которые служат предикатом. В суждении «облако красное» признак красноты нужно объединить с облаком (первый синтез) и обозначить это восприятие словами: «это — красное облако» (второй синтез — наименование).

К этому разделу суждений относятся и безличные суждения, имперсоналии. В них называются не вещи, а только свойство или деятельность (состояние). Например, «тепло», «тревожно». Если мысль движется от вещи к деятельности или свойству, то получается обычное суждение с двумя синтезами:

242

если же она движется от свойства или деятельности к вещи, то этому ходу мысли соответствуют имперсоналии.

В суждениях, выражающих отношение, имеем троякий синтез. Возьмем суждение «дом находится на улице». Здесь сложный образ служит исходным пунктом. Вначале я обращаю внимание на здание и называю его домом, далее я взором перехожу на то, что находится рядом и называется улицей; здесь опять — наименование и второй синтез. Наконец, я соотношу составные части своего образа и обозначаю данное отношение предлогом «на»; здесь получает свое наименование вид пространственного сосуществования — таков третий синтез. Сюда, по Зигварту, относятся и экзистенциальные суждения.

В суждениях отношения мы имеем три мыслимых пункта (предмета) отношения. Когда я говорю «дом существует», то здесь один предмет — дом. Другой пункт образую я сам, воспринимая этот дом. Третьим пунктом является воздействие, которому может подвергаться воспринимающий субъект.

Таковы описательные суждения. Наряду с ними существуют суждения объяснительные. В них связь между субъектом и предикатом не имеет отношения ко времени. В суждениях «треугольник — геометрическая фигура», «железо — металл» не говорится, что какой-то железный предмет существует или что треугольник как геометрическое понятие является реальностью. Здесь просто выясняется, что мы разумеем под известным отвлеченным названием. В объяснительных суждениях сказуемое объясняет лишь смысл подлежащего.

Отрицательные, или негативные, суждения, по мнению Зигварта, не параллельны утвердительным суждениям, а принципиально неравноправны с ними. Всякое отрицательное суждение обусловлено предварительным наличием утвердительного суждения, т. е. наличием синтеза или ряда синтезов. Негативные суждения представляют собой сознание ложности устанавливаемой связи. Если утвердительное суждение выражает связи, существующие в действительности, то отрицательное суждение объективного значения не имеет; оно лишь отвергает наметившийся синтез.

С точки зрения Зигварта связь в суждении может быть только одна — утвердительная. Отрицательной связки в суждении не бывает, есть только связка, которая отрицается. Таким образом, если в утвердительных суждениях имеются три элемента — подлежащее, сказуемое и связка, то в отрицательных суждениях к этим элементам прибавляется четвертый элемент — отрицание, которое объявляет наметившийся синтез несостоявшимся.

С точки зрения учета синтезов Зигвартом рассматриваются

243

и множественные суждения. Если в простых суждениях мы имеем одно подлежащее и одно сказуемое, то в множественных суждениях при одном сказуемом мы имеем несколько подлежащих.

Как бы изобретательна ни была классификация суждений Зигварта, она не вскрывает как раз основной функции суждения. Дело не в количестве синтезов, а в обнаружении того, какой именно синтез создает суждение, выявляет мысль как суждение.

Субъективно-психологическая подоплека учения Зигварта не позволила ему выявить логической природы функции суждения, а повлекла за собой смешение всех синтезов в кучу: как чисто логических, так и психологических, не имеющих гносеологического значения.

Из остальных логических учений Зигварта выделим его истолкование логического объема понятия. По учению Зигварта, мы применяем две основные операции: абстрагирование и детерминирование. Средствами абстракции — путем опущения признаков — мы восходим к понятию более общему. Путем же детерминации мы приходим к понятию более узкому по объему. Но объем выявляется лишь сочетанием признаков, количество же вещей, предметов или явлений в пределах выявленного объема, эмпирический охват понятия — дело случая, и к логике этот подсчет отношения не имеет. Сочетанием признаков — «быть деревом» и «обладать листвой» — мы определяем объем понятия лиственного дерева. Но логически этот объем не меняется оттого, что, пока мы оформляем свою операцию, может выявиться несколько новых лиственных деревьев. Таким образом, мы должны строго отличать логический и эмпирический объем понятия. Понятие, которое не может быть далее детерминировано, уже не имеет никакого объема. Оно представляет собой предел ограничения объема понятия, хотя бы даже соответствующий ему эмпирический состав выражался в миллионах экземпляров.

По своим философско-логическим взглядам Зигварт является прежде всего неокантианцем особого типа. Вместе с тем он нормативист, определяющий логику как технику мышления. Кроме того, в его учении явственно выражен психологизм, о чем свидетельствует психологическое понимание им природы синтеза суждения. Историки логики не называют его эклектиком, потому что у него все-таки есть самостоятельная позиция.

По отношению ко многим современникам Зигварта, таким, как Вильгельм Вундт (1832 — 1920), Бенно Эрдман (1851 — 1921), отчасти Теодор Липпс (1851 — 1914), в логике выработался особый термин. Их называют конциннистами. Соответствующий латинский глагол (concinnare) означает правильное

244

соединение в надлежащей пропорций. В логике конциннистов слиты вместе формальная логика и психология. Теория же познания включается сюда лишь в минимальной части, только в меру требований логики. Таким образом, есть характерное отличие между логиками, примыкавшими к Канту в начале и середине XIX в., и логиками, нашедшими свою опору в неокантианстве.

Первые культивировали логику в плане формальной логики, как ее понимал Кант; к ним принадлежат Дробиш, Линднер, автор «Учебника формальной логики», который был скопирован Светилиным, составителем наиболее распространенного в царской Россия руководства по логике. В том же плане выдержал свою логику и русский кантианец — проф. Введенский.

Наоборот, неокантианцы типа Шуппе, Когена, Наторпа держались принципов логики трансцендентальной.

Вильгельм Вундт в своем обширном труде «Логика» различает три направления в логике: традиционное, или аристотелевское, — ему соответствует формальная логика; диалектическое, или метафизическое, — логика Гегеля; и теоретико-познавательное — научная логика.

Формальную логику Вундт считает бесплодной. Диалектическая логика Гегеля претендует на то, чтобы из логики стать философией, таким образом логика превращается в метафизику. Третье направление, по Вундту, является единственно правильным.

В свою логику Вундт включает элементы математической логики.

«Логика» Вундта состоит из трех томов. Наиболее важная часть — первый том, впервые изданный в 1880 г. Мышление, по Вундту, в интересах логики должно изучаться с точки зрения его значимости. Значимость сводится к трем основным чертам — спонтанности (независимости, самопроизвольности), очевидности и общеобязательности.

Отвергая традиционное истолкование суждений, Вундт выдвигает их новую классификацию, в которой особо нужно выделить деление суждений со стороны предиката и со стороны отношения между субъектом и предикатом. Со стороны предиката в зависимости от того, что он выражает, суждения делятся на следующие виды: суждения повествовательные, если предикат выражает состояние; суждения описательные, если предикат выражает свойство; суждения объяснительные, если предикат выявляет субстанцию.

Со стороны отношения между субъектом и предикатом суждения делятся на суждения тождества, суждения подчинения, суждения соподчинения и суждения зашей мости, или сужде-

245

ния отношения. Мы видим, Вундт хочет объединить объемное истолкование суждения с логикой отношений.

Попытка Вундта классифицировать суждения со стороны предиката представляет интерес в связи с марксистским учением о единстве языка и мышления.

Другой конциннист, Бенно Эрдман, отличает три теории связи подлежащего со сказуемым. Во-первых, теория субсумпции (под субсумпцией Эрдман разумеет как раз то, что Лотце называет субординацией). С точки зрения этой теории предикат есть охватывающее понятие, субъект — охватываемое; смысл связки в том, что субъект, как менее общее понятие, подводится под предикат, как более общее.

В данной теории с точки зрения Эрдмана извращается предикативная форма сказуемого. Ведь если я говорю: «тела — субстанции», то предикат не будет представлять «субстанции», а лишь свойство субстанциальности.

Другим недостатком этой теории Эрдман считает, что она основана на ошибке — «сначала последующее и лишь затем — предшествующее». Объем предиката подлежит выведению из соответствующего содержания, а не наоборот. На любом суждении легко показать, что его значимость зависит от содержания субъекта, а не от объема предиката. Например, суждение «речная вода после сильных ливней заключает в себе в растворенном виде многие частицы земли» верно не потому, что речная вода при известных условиях относится к тем жидкостям, в которых растворены частицы земли, а потому, что при данных условиях вода обнаруживает именно такие особенности. Поскольку эти особенности обнаружены, постольку вода может быть отнесена к общей категории подобных жидкостей, включающих в себя элементы земли в растворенном виде.

Затем Эрдман переходит к теории тождества объема. Эта теория уже не утверждает, что предикат шире субъекта, но что оба элемента по объему совпадают. Еще в логике Пор-Рояля было выдвинуто истолкование, согласно которому, поскольку утверждение выявляет идею атрибута в субъекте, постольку именно субъект определяет степень охвата сказуемого в утвердительном суждении; фиксируемое субъектом тождество рассматривает атрибут как нечто ограничиваемое соответствующим охватом субъекта, атрибут не берется во всей его общности, если охват его шире охвата субъекта.

Лейбницианец Готфрид Плуке (1716 — 1790) так и определяет: «Усмотрение тождества субъекта и предиката есть утверждение» 2.

Бенно Эрдман считает, что излагаемая точка зрения — зна-

2 G. Ploucquet. Sammlung der Schriften. Hrsg. von. A. F. Böck, Tübingen, 1773. SS. 47-48, 50, 52; 105, 175.

246

чительный шаг вперед в области теории суждения и умозаключения. Преимущество ее в том, что предикат берется не в том смысле, который присущ предикату независимо от соответствующего высказывания, а в том, который присущ предикату в соответствии с его отношением к субъекту высказывания. Таким образом, предикат в каждом высказывании определяется его отношением к субъекту. Тем не менее эта теория не разъясняет природы суждения, игнорируя его основные составные части. Если, согласно этой теории, суждение «львы — животные» обозначает: «все львы суть некоторые животные», то это значит: «некоторые животные суть львы». И правильно в таком случае цитируемое Эрдманом замечание Гамильтона, что «мы можем с безразличием оперировать то с субъектом, то с предикатом. Мы говорим — «некоторые животные — люди», и обратно: «все люди суть некоторые животные»3. Эта теория упраздняет своеобразие элементов суждения.

Наконец, Эрдман выдвигает третью теорию — теорию тождества содержания, к которой примыкает и сам. Согласно этой теории, логическая связь обозначает: «быть тождественным по содержанию». Представителями этой теории Эрдман с оговорками считает Джевонса и Лотце. Такова же и его теория, которую он называет теорией размещения. Согласно этой теории, всякое суждение имеет значимость тогда, когда предикат выдвигается в виде составной части содержания субъекта. О каждом субъекте могут быть высказаны лишь составные части его содержания и только они. С этой точки зрения имеет место тождество между субъектом я предикатом. Полным равенство бывает лишь в пограничных случаях, например в определениях и в математических формах суждения. Поэтому оправдание суждения коренится в условиях, которые опосредствуют равенство субъекта и предиката.

Когда, например, высказывается суждение: «это пятно желтое», то это значит, что в субъекте усматривается цвет, определяемый как желтый, и отождествляется с признаком желтизны.