5. Состав, тип, количество цемента.

6. Аутигенные минералы.

7. Минералы тяжелой фракции.

8. Химический состав (содержание Fe 2 O 3 , Al 2 O 3 , FeO, CaO, Na 2 O, K 2 O, В, F, Ва и др.).

9. Включения, примеси других пород, битума, угля и др.

10. Включения палеонтологических, палинологических остатков. (фауна, микрофауна, споры, пыльца).

11. Коэффициент пористости.

12. Коэффициент проницаемости.

13. Коэффициент песчанистости.

14. Коэффициент глинистости.

20

15. Коэффициент карбонатности.

16. Литологический коэффициент.

17. Медианный размер зерен.

18. Коэффициент отсортированности (неоднородности по размеру

зерен).

19. Коэффициент мономинеральности.

20. Коэффициент зрелости.

21. и др.

Из комбинации названных признаков создается конкретный (инди-видуальный) тип (литотип) песчаных, алевритовых, глинистых и др. пород.

Выделение литотипов пород по гранулометрическому и минералоги-ческому составу, по пористости и проницаемости (см.рис.1, 5, табл.1) мы рассмотрели выше. При этом используется количественная информация, получаемая при лабораторном анализе проб керна, поэтому выделение ли-тотипов по этим данным может выполняться с использованием компьюте-ра. Но из предыдущего изложения мы знаем, что слой неоднороден как по толщине, так и по площади. Поэтому единичные анализы керна не являют-ся представительными для всего слоя. Нужны массовые отборы и анализы образцов керна и создание на их основе банка данных. После этого можно построить модели слоя (пласта) в виде профильных разрезов и карт.

В основу выделения литотипов по керну (по описанию керна) поло-жены следующие макроскопически видимые признаки: размер, форма об-ломков, степень их окатанности, сортированности, текстура, цвет породы, отдельность, включения. Ниже излагается пример выделения литотипов терригенных пород по М.Ю.Эрвье (1987).

В классе крупно- и грубообломочных пород выделяются следующие литотипы:

К1 - конгломераты полимиктовые;

К2 - конгломераты с округлыми гальками песчано-алевритовых пород, сцементированных разнозернистыми песчаниками;

К3 - конгломераты с гальками плоской формы песчано-алевритовых пород;

ГР1 - гравелиты существенно кварцевого состава; ГР2 - гравелиты полимиктовые;

Б1 - брекчии с угловатыми обломками аргиллито-алевритовых пород, с песчано-алевритовым цементом;

Б2 - конгломерато-брекчии.

В классе песчаных и песчано-алевритовых пород выделяются лито-

типы:

П 1 - песчаники средне-, разнозернистые светло -серые, серые, одно-родные с градуированной, косой однонаправленной слоистостью, неиз-вестковые, содержащие грубообломочный углистый детрит, неориентиро-ванный по слоистости;

21

П2 - песчаники полурыхлые, белые, светло-серые, средне-мелкозернистые с наклонной или горизонтальной слоистостью. Цемент каолинитовый, неизвестковистый;

П 3 - песчаники средне-мелкозернистые, серые и светло-серые, одно-родные неизвестковистые, без углистого детрита, с одиночными включе-ниями галек, гравия и фаунистических остатков;

П4 - песчаники и алевролиты мелко-, среднезернистые, косослоистые

с перекрестными, веерообразными, мульдообразными текстурами, серые, светло-серые с глинистым, глинисто-карбонатным цементом. Сортировка зерен хорошая. Присутствует углистый детрит, ориентированный по слои-стости;

П5 - песчаники и алевролиты, тонкозернистые, глинистые, серые, из-вестковистые, средне- хорошо сортированные, содержащие рассеянный мелкий углистый детрит;

П6 - песчаники и алевролиты серые, рыхлые или сцементированные глинистым или известковистым материалом, плохо и среднеотсортирован-ные;

П7 - мелкозернистые песчаники и алевролиты плитчатые, расслоен-ные глинами, разнообразные по текстурам, с ненарушенной слоистостью;

Подтипы:

П7а - с подчиненными глинистыми прослоями, грубоплитчатые, го-ризонтально-слоистые;

П7б - глины и пески примерно в равных количествах, тонкоплитча-тые, горизонтально-слоистые;

П7в - с волнистой и веерообразной слоистостью; П7г - с линзовидной слоистостью;

П8 -песчаники и алевролиты плитчатые, с нарушенной слоистостью; П8а - со следами взмучивания осадка; П8б - со следами оползания осадка; П8в - с конволютной слоистостью;

П8г - с шаровидными и подушкообразными текстурами;

П9 - песчаники и алевролиты плитчатые с текстурами нарушения деятельностью донных организмов (биотурбаций);

П9а - с вертикальными ходами илоедов; П9б - с горизонтальными ходами илоедов;

П9в - с неориентированными множественными ходами илоедов;

П 10 - песчаники и алевролиты с обугленными остатками древесных корней, ориентированными вертикально или ветвисто;

22

П 11 - песчаники и алевролиты грязно-серого цвета плохо отсортиро-ванные, комковатые, с пятнистой текстурой;

П12 - песчаники и алевролиты глинистые с грубой градуированной слоистостью, плохо сортированные, с многоэтажной однонаправленной косой слоистостью;

П13 - песчаники со следами размыва, косослоистые.

В классе алевритовых и глинисто-алевритовых пород выделяются следующие литотипы:

А1 - алевролиты серые, темно-серые, неслоистые или неяснослои-стые, плохо отсортированные;

А2 - алевролиты серые, грубослоистые, средне- и хорошо отсорти-рованные;

А3 - алевролиты с тонкими прослоями глин. Слоистость горизон-тальная, тонкая, грубая, неравномерная;

А4 - алевролиты с прослоями глин, линзовидно- и волнисто-слоистые;

А5 - алевролиты с прослоями глин, косослоистые;

А6 - алевролиты с прослоями глин, с нарушенной слоистостью, с текстурами взмучивания, оползания, ходами илоедов;

А7 - алевролиты с включениями галек, гравия;

А8 – алевролиты с инъекционными, шаровыми, подушечными, кон-волютными текстурами;

А9 - алевролиты со следами размыва, косослоистые.

Среди глинистых пород выделены литотипы:

Г1 - глины и аргиллиты черные, темно-бурые, хорошо отмученные (тонкие), однородные, биуминозные с конкрециями, зернами пирита;

Г2 - глины, аргиллиты темно-серые, серые, хорошо отмученные, од-нородные без примесей, без углистого детрита;

Г3 - глины и аргиллиты алевритистые и песчанистые, серые, темно-серые, неслоистые;

Г4 - аргиллиты с тонкими прослоями алевролитов, горизонтально-слоистые;

Г5 - аргиллиты с тонкими прослоями алевролитов, волнисто- и лин-зовидно-слоистые;

Г6 - алеврито-глинистые породы, в которых соотношение алевритовых и глинистых прослоев примерно одинаковое. Алевролиты косослоистые;

Г7 - аргиллиты шоколадные (бурые, коричневые), неслоистые, без углистых включений;

23

Г8 - аргиллиты с прослоями алевролитов с нарушенной текстурой процессами взмучивания, оползания;

Г9 - аргиллиты и глины с нарушенной текстурой, ходами илоедов; Г10 - аргиллиты и глины алевритистые с включениями галек, гравия; Г11 - аргиллиты и глины с включениями угловатых обломков;

Г12 - аргиллиты пестроцветные, желтовато-серые, вишнево-красные, бурые, пятнисто-окрашенные;

Г13 - аргиллиты с трещинами усыхания, остатками корней растений, обломками древесины;

Г14 - аргиллиты брекчиевидные, с прожилками кальцита.

Литотипы углистых пород

Углистое вещество в осадочных толщах встречается:

1) в концентрированном виде, т.е. в виде слоев, прослоев, линз,

2) в рассеянном, раздробленном, распыленном виде, т.е. в виде угли-стого детрита;

У1 - углистые породы с тонкорассеянным углистым веществом;

У2 - углистые породы с тонкими прослоями углистого детрита, сконцентрированного на плоскостях наслоения;

У3 - слои, прослои, линзы угля, сконцентрированного углистого ве-щества.

Рис.6. Литолого-фациальный разрез пласта БТ10 Заполярного месторождения (Западная Сибирь, Тазовский район) по линии скважин 46 – 60 (по М.Ю.Эрвье, 1987

24

Рис. 7. Фациальная карта пласта БТ10 Заполярного месторождения (Западная Сибирь, Тазовский район) (по М.Ю.Эрвье, 1987)

Выводы:

1) Приведенный выше перечень литотипов песчаных, алевритовых и глинистых пород показывает, какое широкое разнообразие одних и тех же по-

25

род встречается в природе. Перечень этот можно продолжить бесконечно по мере совершенствования методов и техники диагностики горных пород.

2) Удачность термина "литотип" заключается в том, что он позволяет отобразить это разнообразие горных пород, выделить в разрезе слои (пла-сты) большой и малой мощности, как резко, так и слабо отличающиеся друг от друга по одному, двум-трем и более признакам.

3) Приняв за основу приведенный выше перечень литотипов (в каче-стве некоторого типового стандарта, можно разрезы скважин по описанию керна (или по другим данным) расчленить на литотипы, построить колон-ки, профильные разрезы, карты литотипов (рис. 6,7).

4) От литотипов легко можно перейти на генетические типы, а карты литотипов переинтерпретировать как генетические (фациальные) карты.

1.3. Выделение литотипов по данным геофизических исследо-ваний скважин (ГИС).

Керновый материал - основной источник геологической информации

о глубоко залегающих слоях земной коры. О методах его всестороннего исследования было изложено выше. Но в практике работ керн отбирается не по всему стволу скважины, а только с тех глубин, где ожидается вскры-тие продуктивных пластов. Процент выхода керна редко составляет 100% от пройденного интервала, а рыхлые, полурыхлые и сильно трещиноватые породы вовсе не сохраняются в керне.

Непрерывность наблюдений по всему стволу скважины является од-ним из преимуществ материалов ГИС. В настоящее время известно свыше 15 видов каротажа. В комплексе они позволяют решать оперативно все геологические вопросы поискового, разведочного и эксплуатационного направления, включая определение основных параметров подсчета запасов нефти и газа по каждой залежи.

Определение литологического состава горных пород. Эта задача успешно выполняется во всех нефтегазоносных провинциях по диаграмме ПС стандартного электрического, радиоактивного и некоторых других ви-дов каротажа. Разработка критериев литологической интерпретации каро-тажных диаграмм производится сопоставлением данных каротажа и кер-нового материала. Для этого на каротажную диаграмму условными знака-ми выносятся интервалы отбора и макроскопического описания керна. По результатам сопоставления данных каротажа и керна принимаются за ос-нову некоторые правила интерпретации. При разбуривании терригенных толщ для этой цели используются диаграммы потенциалов СП: по макси-мальным положительным значениям поляризации проводится линия глин,

26

по максимальным отрицательным амплитудам - линия песчаников. За алевролиты принимаются промежуточные значения потенциала.

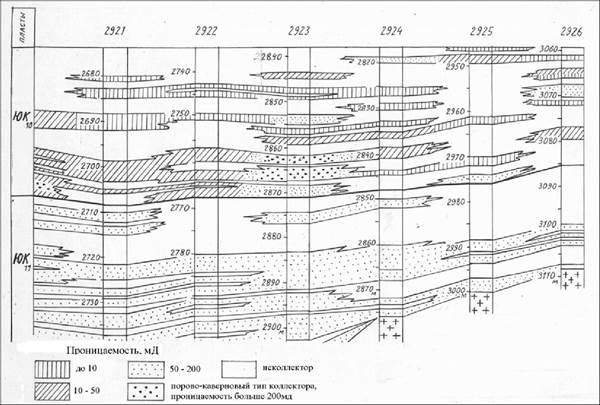

Рис. 8. Литотипы пластов ЮК10, ЮК11 Талинского месторождения в Западной Сибири (по В.А.Луткову, Г.А.Десятниковой, 1990)

Выделенные таким образом литотипы, т.е. слои и пачки глин, песча-ников, алевролитов, слишком безликие, не несут в себе признаков цвета, структуры, текстуры и других характеристик, которые делают горную по-роду конкретной. Тем не менее, такой метод позволяет решать очень важ-ную для нефтепромысловой геологии задачу: расчленить разрез скважины на природные резервуары и разделяющие их флюидоупоры на тех интер-валах, где не производился отбор керна.

Определение промысловых характеристик природных резервуаров. По каротажным диаграммам производятся замеры общей и эффективной толщин пласта, степени его неоднородности (песчанистости, расчлененно-сти), нефте- и газонасыщенности коллекторской породы и др.

На рис.8 приведен пример выделения литотипов по проницаемости пород, определенной по каротажным данным.

Корреляция разрезов скважин . Правильно составленная схема кор-реляции разрезов скважин является гарантией достоверности всех после-дующих построений: структурных карт, карт мощности, пористости, фаци-альных и других карт, профильных разрезов. Для этой работы привлекают-ся главным образом диаграммы стандартного или радиоактивного карота-

27

жа. Работа выполняется по диаграммам стандартного или радиоактивного каротажа, придерживаясь правила: от известного к неизвестному. В каче-стве исходного стандарта принимается типовой разрез, на котором по ре-зультатам предшествовавших исследований показаны основные реперные пласты, пачки, границы, принятые для данного района. Положив исследу-емую каротажную диаграмму рядом с типовой, по сходству конфигураций кривых на ней находят искомые реперы, а затем - границы всех других пластов, пачек, расположенных между реперами (рис. 9).

Рис.9. Схема корреляции разрезов скважин по диаграммам стандартного каротажа (по Л.А.Трушковой, 1966). Пласты группы Б Усть-Балыкского месторождения ( Западная Сибирь, Сургутский район). 1- пласты песчаников; 2- пласты глин.

28

1.4. Классификация песчаных пород по происхождению.

I. Прибрежно- и мелководно-морские, шельфовые, преимуществен-но средне- и мелкозернистые. Обломки хорошо окатанные, хорошо отсор-тированные. По минералогическому составу среди обломков преобладают кварц, ортоклаз, микроклин, обломки кремнистых пород. Цемент чаще со-стоит из аутигенного (эпигенетического) кварца, кальцита и небольшого количества глинистых минералов. В зоне подводных течений песчаники, обычно крупнозернистые, хорошо отсортированные, а в понижениях под-водного рельефа - менее отсортированные с алевритовой и пелитовой при-месью. Песчаные тела имеют чаще пластовые формы, реже - формы баров, кос, течений, потоков.

II. Озерные. По составу и внешнему облику очень близки к при-брежно- и мелководно-морским.

III. Речные. Слабо отсортированные. Размер обломков меняется в широких пределах, содержат обломки обугленной древесины, растений, иногда обломки пресноводной фауны, включения гравия, гальки. Текстура массивная, косослоистая однонаправленная, параллельнослоистая. Толщи-на песчаных тел незначительная, форма удлиненная-рукавообразная, шнурковая.

IV. Дельтовые. Более крупнозернистые, слабо отсортированные. По мере удаления от берега в сторону моря возрастает роль алевритовой фракции. Образуют тела сложной формы, резко меняющейся мощности.

V. Флювиогляциальные. Зерна плохо окатанные, плохо отсортиро-ванные. Образуют линзовидные тела небольших размеров в зоне ледников.

VI. Эоловые. Зерна хорошо окатаны, хорошо отсортированы. Алев-ритовая и пелитовая фракции обычно отсутствуют. Слоистость волнистая, косая. Площадь развития эоловых песков может быть весьма значитель-ной, толщина - первые десятки метров, редко - сотни метров. Ширина раз-вития прибрежных дюн, барханов достигает 10 км. Цемент в песках обыч-но хемогенный, представлен вторичным кальцитом и сульфатами.

Из всех перечисленных типов наибольшим распространением поль-зуются пески и песчаники морского происхождения. При процессах нефте-газообразования и накопления в недрах Земли песчаные породы играют роль природных резервуаров. По их порам и каналам происходит движе-ние жидкостей и газов из зон повышенных пластовых давлений в зоны по-ниженных давлений. На местах антиклинальных перегибов слоев или дру-гих типов барьеров на путях миграции поры и каналы заполняются нефтью

и газом. Лучшими коллекторскими породами, как уже отмечалось выше, являются песчаные породы, состоящие из хорошо отсортированных зёрен

и содержащие небольшое количество цементирующего материала (цемент контактового и пленочного типов). К ним прежде всего относятся пески и песчаники эолового и морского происхождения.

29

1.5. Общая характеристика и классификация пород – коллекто-ров терригенного типа.

Изучением пород-коллекторов нефти и газа различных типов занима-лись многие геологи. Среди них наибольшей известностью пользуются труды А.А. Ханина (1965, 1969, 1973, 1976), Б.К. Прошлякова (1987, 1990), В.Г. Куз-нецова (1978, 1992), Ю.К. Бурлина, А.И. Конюхова, Е.Е. Карнишиной (1991), О.А. Черникова (1977, 1981), а из зарубежных геологов – труды А.И. Леворсе-на (1958, 1970), Д.А.Буша (1977), Р.К. Селли (1981, 1989).

Емкость природного резервуара зависит от пористости слагающих их пород. Поэтому, чем лучше мы будем знать параметры пород-коллекторов, тем точнее будем определять запасы нефти и газа, находящи-еся в них. В нефтегазовой геологии коллекторами называются пористые и трещиноватые горные породы, способные вмещать в себя нефть и газ и от-давать эти полезные ископаемые при разработке. Как и любая горная по-рода, порода- коллектор имеет бесчисленное множество свойств (класси-фикационных признаков). Геологов-нефтяников и промысловиков прежде всего интересуют такие их свойства как плотность (удельный вес), пори-стость, проницаемость, форма и размер пустот, водонасыщенность, нефте-и газонасыщенность.

По форме и размерам пустотного пространства коллекторские поро-ды подразделяются на пять типов: 1) поровый; 2) порово- трещинный; 3) трещинный; 4) каверновый; 5) порово-каверновый (табл.5).

Поровые коллекторы называются гранулярными, имеют зернистую структуру. К ним относятся пески, песчаники, алевриты, алевролиты и не-которые разновидности карбонатных пород - оолитовые и обломочные из-вестняки, дресва коры выветривания. Минимальные размеры пор и поро-вых каналов, по которым осуществляется миграция жидкостей и газов по данным Ханина А.А. составляет 1-3 микрона (мкм). Поры меньших разме-ров заполнены физически связанной водой, поэтому практически непрони-цаемы для нефти и газа. При наличии в породе пор различных размеров фильтрация осуществляется по наиболее крупным порам (свыше 30 мкм).

В сильно уплотненных породах, в которых крупные поры и каналы отсут-ствуют, перемещение флюидов происходит и по мелким пустотам (менее

30 мкм).

В глинах и аргиллитах размер пор и каналов менее 1 мкм, поэтому они как коллекторы практического интереса не представляют. Поры между обломочными зернами называются межзерновыми. По размерам различа-ют поры:

сверхкапиллярные -более 0,1 мм (100 мкм);

капиллярные-0,0002-0,1мм;

субкапиллярные -менее 0,0002мм (0,2 мкм). (ультракапиллярные)

30

| Таблица 5 | ||||||

| Классификация пустот в горных породах по размеру и форме | ||||||

| (по М.К. Калинко, 1964) | ||||||

| Размеры, | Тип | По морфологии пустот | ||||

| мм | ||||||

| микропоры | Поры | Каналы | Трещины | |||

| < 0.0002 | Субкапиллярные | Субкапиллярные | Субкапиллярные | |||

| 0.0002- | Микропоры | Микропоровые | Микротрещины | |||

| 0.001 | ||||||

| 0.001-0.01 | Тонкие | Тонкопоровые | Волосяные | |||

| 0.01-0.1 | Очень мелкие | Очень мелкопоровые | Тонкие | |||

| 0.1-0.25 | макропоры | Мелкие | Мелкопоровые | Мелкие | ||

| 0.25-0.5 | Средние | Среднепоровые | Средние | |||

| 0.5-1 | Крупные | Крупнопоровые | Крупные | |||

| 1-2 | Грубые | Грубопоровые | Грубые | |||

| 2-20 | каверны | Каверны мелкие | Мелкокаверновые | Макротрещины | ||

| 20-100 | Каверны средние | Среднекаверновые | Широкие | |||

| 100-200 | Каверны крупные | Крупнокаверновые | Весьма широкие | |||

| 200-1000 | пещеры | Пещеры мелкие | - | - | ||

| 1000-2000 | Пещеры средние | - | - | |||

| > 2000 | Пещеры крупные | - | - | |||

По преобладающему размеру пор следует различать коллекторы крупнопоровые, среднепоровые, мелкопоровые, тонкопоровые.

В обломочных породах размер пор зависит от размера обломков (зе-рен) и способа упаковки, составляет от 0,154 до 0,414 от диаметра зерен. Например, для мелкозернистого песчаника размер пор составляет 0,015-0,1

мм (15-100 мкм), для крупнозернистого – 0,15-0,4 мм (150-400 мкм). В

окрашенных шлифах под микроскопом видно, что поры имеют треуголь-ные, четырехугольные или более сложные формы и соединены между со-бой узкими каналами. В целом пустотное пространство поровых каналов представляет собой систему пор и каналов сложной формы, изменчивого поперечного сечения.

31

Рис 10. Гистограммы распределения пор по их размерам (мкм) и порометрические кривые (по А.А.Ханину, 1969г.)

Структура порового пространства изучается под микроскопом в спе-циально изготовленных шлифах и методом контактной электронной поро-метрии (А.А.Ханин, 1976г.). По результатам измерений строятся гисто-граммы (столбиковые диаграммы), кумулятивные (нарастающие) поромет-

32

рические кривые, кривые долевого участия пор различной размерности в процессе фильтрации жидкости (рис.10). Между медианным размером пор и проницаемостью существует прямая зависимость. По гистограммам и кривым рассчитывается доля фильтрующих пор (диаметром более 50 мкм) от общего объема пор, тем самым определяется фильтрующее ка-чество коллекторской породы. По кумулятивной кривой определяется коэффициент неоднородности порового пространства как отношение ра-диусов пор при 10% и 60% от объема пор. Для однородного по радиусам поровых каналов коллектора коэффициент неоднородности равен еди-нице.

При подсчете извлекаемых запасов нефти пористость с радиусом пор менее 1 мкм из расчета исключается. Такая поправка может быть су-щественной для мелкозернистых коллекторов с высоким содержанием це-мента. При значениях открытой пористости менее 5-4% структура порово-го пространства терригенных коллекторов резко изменяется в сторону преобладания пор с радиусом менее 1 мкм.

Порово-трещинные коллекторы. Примерами их являются трещино-ватые песчаники, алевролиты. Пустотами для нефти и газа в них служат как поры, так и трещины.

Трещинные коллекторы по природе вторичные . Это любые трещи-новатые горные породы , чаще карбонатные, меньше - магматические и ме-таморфические, редко - глинистые и песчано-алевритовые породы. В гли-нах межслоевые пустоты, микротрещины усыхания, трещины гидроразры-ва образуются на стадии уплотнения и отжимания из них воды.

Каверновые коллекторы имеют пустоты каверновых размеров. По происхождению такие пустоты чаще вторичные (постседиментационные), образуются в карбонатных и сульфатных породах при выщелачивании. Процесс растворения таких пород подземными водами называется карсто-вым. В органогенных известняках (ракушняки, коралловые рифы и др.) ка-верны имеют первичное происхождение и называются биопустотами.