В каких случаях можно использовать точный критерий Фишера?

1. Сравниваемые переменные должны быть измерены в номинальной шкале и иметь только два значения, например, артериальное давление в норме или повышено, исход благоприятный или неблагоприятный, послеоперационные осложнения есть или нет.

2. Критерий подходит для сравнения очень малых выборок: точный критерий Фишера может применяться для анализа четырехпольных таблиц в случае значений ожидаемого явления менее 10, что является ограничением для применения критерия хи-квадрат Пирсона.

3. Точный критерий Фишера бывает односторонним и двусторонним. При одностороннем варианте точно известно, куда отклонится один из показателей. Двусторонний тест является предпочтительным, так как оценивает различия частот по двум направлениям. То есть оценивается верятность как большей, так и меньшей частоты явления в экспериментальной группе по сравнению с контрольной группой.

Аналогом точного критерия Фишера является Критерий хи-квадрат Пирсона, при этом точный критерий Фишера обладает более высокой мощностью, особенно при сравнении малых выборок, в связи с чем в этом случае обладает преимуществом.

Точный критерий Фишера рассчитывается по следующей формуле:

где N - общее число исследуемых в двух группах; !- факториал, представляющий собой произведение числа на последовательность чисел, каждое из которых меньше предыдущего на 1.

Достоинством метода является соответствие полученного критерия точному значению уровня значимости p. То есть, полученное в нашем примере значение 0,0137 и есть уровень значимости различий сравниваемых групп по частоте развития ВПР плода. Необходимо лишь сопоставить данное число с критическим уровнем значимости, обычно принимаемым в медицинских исследованиях за 0,05.

Если значение точного критерия Фишера больше критического, принимается нулевая гипотеза и делается вывод об отсутствии статистически значимых различий частоты исхода в зависимости от наличия фактора риска.

Если значение точного критерия Фишера меньше критического, принимается альтернативная гипотеза и делается вывод о наличии статистически значимых различий частоты исхода в зависимости от воздействия фактора риска.

Критерий корреляции Пирсона – это метод параметрической статистики, позволяющий определить наличие или отсутствие линейной связи между двумя количественными показателями, а также оценить ее тесноту и статистическую значимость. Другими словами, критерий корреляции Пирсона позволяет определить, изменяется ли (возрастает или уменьшается) один показатель в ответ на изменения другого? В статистических расчетах и выводах коэффициент корреляции обычно обозначается как rxy или Rxy.

Критерий корреляции Пирсона позволяет определить, какова теснота (или сила) корреляционной связи между двумя показателями, измеренными в количественной шкале. При помощи дополнительных расчетов можно также определить, насколько статистически значима выявленная связь.

Условия и ограничения применения критерия хи-квадрат Пирсона:

1. Сопоставляемые показатели должны быть измерены в количественной шкале (например, частота сердечных сокращений, температура тела, содержание лейкоцитов в 1 мл крови, систолическое артериальное давление).

2. Посредством критерия корреляции Пирсона можно определить лишь наличие и силу линейной взаимосвязи между величинами. Прочие характеристики связи, в том числе направление (прямая или обратная), характер изменений (прямолинейный или криволинейный), а также наличие зависимости одной переменной от другой - определяются при помощи регрессионного анализа.

3. Количество сопоставляемых величин должно быть равно двум. В случае анализ взаимосвязи трех и более параметров следует воспользоваться методом факторного анализа.

4. Критерий корреляции Пирсона является параметрическим, в связи с чем условием его применения служит нормальное распределение каждой из сопоставляемых переменных. В случае необходимости корреляционного анализа показателей, распределение которых отличается от нормального, в том числе измеренных в порядковой шкале, следует использовать коэффициент ранговой корреляции Спирмена.

5. Следует четко различать понятия зависимости и корреляции. Зависимость величин обуславливает наличие корреляционной связи между ними, но не наоборот.

Например, рост ребенка зависит от его возраста, то есть чем старше ребенок, тем он выше. Если мы возьмем двух детей разного возраста, то с высокой долей вероятности рост старшего ребенка будет больше, чем у младшего. Данное явление и называется зависимостью, подразумевающей причинно-следственную связь между показателями. Разумеется, между ними имеется и корреляционная связь, означающая, что изменения одного показателя сопровождаются изменениями другого показателя.

В другой ситуации рассмотрим связь роста ребенка и частоты сердечных сокращений (ЧСС). Как известно, обе эти величины напрямую зависят от возраста, поэтому в большинстве случаев дети большего роста (а значит и более старшего возраста) будут иметь меньшие значения ЧСС. То есть, корреляционная связь будет наблюдаться и может иметь достаточно высокую тесноту. Однако, если мы возьмем детей одного возраста, но разного роста, то, скорее всего, ЧСС у них будет различаться несущественно, в связи с чем можно сделать вывод о независимости ЧСС от роста.

Приведенный пример показывает, как важно различать фундаментальные в статистике понятия связи и зависимости показателей для построения верных выводов.

Расчет коэффициента корреляции Пирсона производится по следующей формуле:

Значения коэффициента корреляции Пирсона интерпретируются исходя из его абсолютных значений. Возможные значения коэффициента корреляции варьируют от 0 до ±1. Чем больше абсолютное значение rxy – тем выше теснота связи между двумя величинами. rxy = 0 говорит о полном отсутствии связи. rxy = 1 – свидетельствует о наличии абсолютной (функциональной) связи. Если значение критерия корреляции Пирсона оказалось больше 1 или меньше -1 – в расчетах допущена ошибка.

Для оценки тесноты, или силы, корреляционной связи обычно используют общепринятые критерии, согласно которым абсолютные значения rxy < 0.3 свидетельствуют о слабой связи, значения rxy от 0.3 до 0.7 - о связи средней тесноты, значения rxy > 0.7 - о сильной связи.

Оценка статистической значимости коэффициента корреляции rxy осуществляется при помощи t-критерия, рассчитываемого по следующей формуле:

Полученное значение tr сравнивается с критическим значением при определенном уровне значимости и числе степеней свободы n-2. Если tr превышает tкрит, то делается вывод о статистической значимости выявленной корреляционной связи.

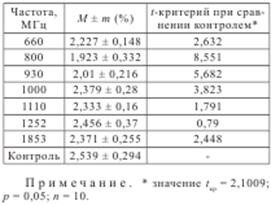

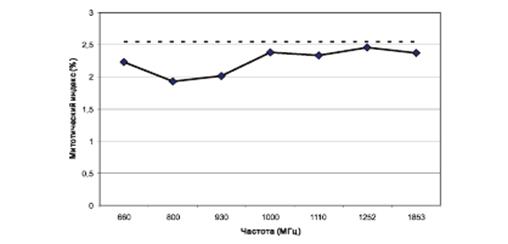

Пример описания данных на основе полученных первичных результатов исследования: статья Лебединского, Лаврского и Четанова «Влияние частоты электромагнитного излучения дециметрового диапазона на процесс митоза в растительных тканях» из журнала «Фундаментальные исследования» (№8, 2013 г.). Целью данной работы являлось установление воздействия СВЧ непосредственно на делящиеся клетки при помощи методики allium-test. В качестве тестового объекта выбран лук (Allium cepa), луковицы диаметром 15–18 мм. Выборка для контроля и каждой частоты составила 10 луковиц. Были проведены опыты с использованием следующих частот: 660, 800, 930, 1000, 1110, 1252, 1853 МГц. Для оценки достоверности различий между выборками использовался двухвыборочный t-тест Стьюдента для независимых выборок, при р = 0,05 размер выборки 10. Результаты опытов приведены в таблице и на графике.

Митотический индекс клеток корней Allium cepa при воздействии ЭМИ различных частот

Влияние частоты излучения на интенсивность митоза в клетках корня лука (пунктирной линией обозначен митотический индекс контроля)

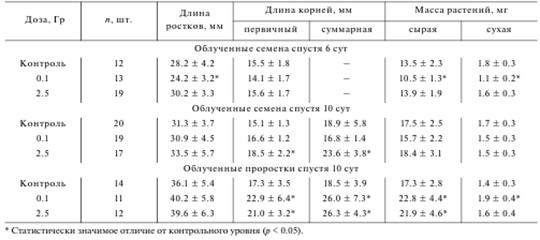

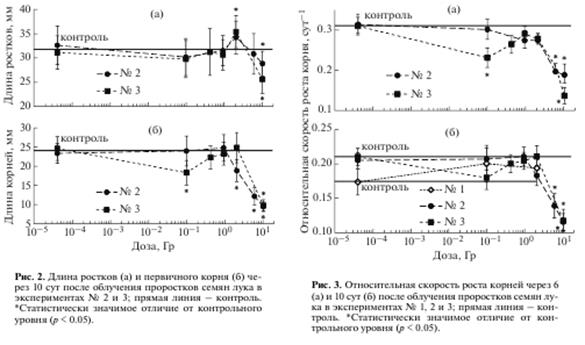

Другой пример: статья Трофимовой, Дементьева и Болсуновского «Влияние γ-излучения на развитие растений из облученных семян и проростков Allium cepa L.» (журнал «Радиационная биология. Радиоэкология», 2019 г., т. 59, № 3, с. 293–299). Цель данной работы – оценить влияние γ-излучения на рост проростков лука после облучениясемян в лабораторных экспериментах. В экспериментах по биотестированию γ-излучения использовали семена репчатого лука (Allium cepa L.) (2n = 16). Было проведено два варианта экспериментов: облучение набухших семян и облучение проростков семян лука. Полученные экспериментальные данные анализировали методами вариационной статистики с использованием пакета STATISTICA 7.0. Статистическую значимость отличий оценивали с помощью критерия Стьюдента. На рисунках и в таблице представлены средние значения и их стандартные отклонения.

Результаты эксперимента по облучению проростков и семян лука

Приложение 3

РАДИОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ВОДОРОСЛЕВЫХ КУЛЬТУР SCENEDESMUS QUADRICAUDA, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ РАДИОАКТИВНО ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОДОЕМОВ ПО «МАЯК»

ВЫПОЛЗОВ, М. А., СТЯЖКИНА, Е. В.

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет», Челябинск, Россия

Тема этого исследования крайне актуальна, так как в настоящее время развиваются атомные технологии, серьезно воздействующие на биосферу, следовательно, необходимо исследование тех организмов, которые могут служить биоиндикаторами радиационного загрязнения. При изучении водных экосистем нужно уделить внимание водорослевым сообществам (с целью определения безопасных уровней воздействия радиационного излучения) и изучить закономерности реакции водных экосистем на неблагоприятные факторы.

Изменения в структуре альгоценоза, вызванные, например, радиационным воздействием спровоцируют определенные реакции в других элементах водной экосистемы. Например, британские ученые Эшли Браун и Кристофер Бутман изучали [11] воздействие 137Cs и 90Sr на одноклеточную водоросль Haematococcus pluvialis в водоеме для хранения ядерного топлива и предположили, что производство богатых астаксантином энцистированных клеток может быть связано с сохранением фенотипа Haematococcus, что потенциально позволяет водоросли пережить окислительный стресс, возникающий из-за доз облучения, связанных с отработавшим ядерным топливом. Олиготрофные и радиологически экстремальные условия в этой среде не препятствуют обширной колонизации микробными сообществами. Геном Chlamidomonas reinhardtii содержит предполагаемые гомологичные гены, участвующие в ответе на повреждение ДНК, но мало что известно о функциях и ответах этих генов на повреждение ДНК. Корейские ученые Кванг Мин Ку и Юн-Е Чои исследовали [10] ответ на повреждение ДНК C. reinhardtii g-излучением. Облучение g-излучением 80 и 200 Гр приводило к гибели приблизительно 47% и 97% клеток C. reinhardtii соответственно. Доза 300 Гр уничтожала 100% клеток. Скорость разрывов ДНК также определяли с использованием кометных анализов после воздействия различных доз g-излучения. Облучение 80 и 400 Гр приводило к 17 и 34% деградации ядер в клетках С. reinhardtii соответственно. Для идентификации основного пути ответа на повреждение ДНК C. reinhardtii, индуцированного гамма-излучением, из базы данных Объединенного института генома были выбраны 24 предполагаемых гена ответа на повреждение ДНК, g-излучение нарушило экспрессию 15 генов из них. Поэтому эти гены, демонстрирующие экспрессионные изменения гамма-радиация участвует в ответе на повреждение ДНК, что указывает на то, что C. reinhardtii может иметь фундаментальный консервативный путь ответа на повреждение ДНК, такой же, как у высших растений. Эти данные должны предоставить молекулярное понимание реакций на g-излучение, включая повреждение ДНК в зеленых водорослях. Тайваньские ученые Роджер Хуанг и Йен-Чанг Чен выбрали [9] морскую водоросль Sargassum horneri для исследования гормезис-эффектов низкой дозы 60Co g-излучения на водорослях, выведенных в пробирке при высоких температурах Клетки S. horneri облучали в дозах 15, 20 и 25 Гр и затем инкубировали in vitro при 18, 21, 24, 27 и 30° С. Та же лучевая обработка была также применена к клеткам S. horneri, выращенным in situ при культивировании на открытом воздухе. Необлученные контрольные культуры in vitro имели оптимальный рост при 21° С, но облученные культуры имели оптимальный рост при 27° С и рост был значительно усилен на 32% по сравнению с контрольными культурами при 21° С. Напротив, in situ культуры S. horneri в наружных 10-тонных резервуарах для морской воды показали, что облученный таллом имел меньшую общую биомассу по сравнению с необлученным контрольным талломом. Хотя низкие дозы g-излучения могут вызывать высокотемпературную толерантность, приводящую к лучшим скоростям роста в условиях высоко контролируемой культуры in vitro, эти эффекты не были четко наблюдаемы при культивировании на открытом воздухе in situ. Шведские ученые Клэр Брэдшоу и Паулина Сноейс-Лейонмальм изучали [7] совместное воздействие g-излучения и кадмия на субклеточные, индивидуальные и популяционные конечные точки зеленой микроводоросли Raphidocelis subcapitata Никаких корреляций между субклеточными конечными точками и конечными точками более высокого уровня не наблюдалось, но были связи между отдельными конечными точками и конечными точками популяции. Эти результаты показывают, что антагонистические взаимодействия между g-излучением и Cd могут происходить при более высоких дозах и что эти взаимодействия, по-видимому, распространяются от субклеточного и индивидуального до популяционного уровня. В исследовании, проведенном [12] корейскими учеными Ын-Джонг Парком и Джогн-Ил Чои, измеряли устойчивость 7 видов микроводорослей при радиационном воздействии. Для мониторинга роста микроводорослей Chlorella protothecoides, Zygnema circumcarinatum и Spirogyra varians использовали способы оптической плотности и окрашивания. Изменения уровней экспрессии белка в S. varians были дополнительно исследованы. С помощью двумерного электрофореза и идентификации белка было показано, что некоторые белки участвуют в метаболизмах энергии и глицеридов были отрегулированы. Эти результаты дают фундаментальное понимание метаболических изменений, которые происходят у вида микроводорослей при воздействии ионизирующего излучения. Исследование норвежских ученых Дага Бреде и Оле-Кристиана Линда направлено [8] на улучшение понимания эффектов и токсических механизмов гамма-излучения в одноклеточных зеленых водорослях Chlamydomonas reinhardtii с акцентом на активность фотосинтетического аппарата и формирование АФК. Изменения функциональных параметров C. reinhardtii фотосистемы II через 6 ч воздействия g-излучения показали модификацию переноса энергии в фотосистеме II, связанные с переносом электронов и путями рассеивания энергии, особенно при более высоких используемых скоростях доз. Результаты также показали, что g-излучение индуцировало АФК дозозависимым образом как в световых, так и в темных условиях. Наблюдаемое снижение фотосинтетического эффекта, по-видимому, связано с образованием АФК и потенциально может привести к окислительному стрессу и клеточному повреждению хлоропластов. Исследование изменений в нескольких параметрах флюоресценции хлорофилла, связанных с фотосинтетическими характеристиками и образованием АФК в микроводорослях после воздействия g-излучения. Китайские ученые Джи Вонг и Джуванг Ванг проанализировали [13] флуоресцентные параметры хлорофилла (Fv/Fm, φPSII и NPQ), фотозащитный пигмент lutein и белки внешней антенны светособирающих комплексов Lhcb1 и Lhcb2 у водоросли S. quadricauda после воздействия 12C6 + ионов от ионной экспериментальной установки в Ланьчжоу (Китай). Результаты показали, что низкая фотосинтетическая эффективность S. quadricauda была обнаружена в группе 60 Гр в течение 2 часов после облучения. Теплорассеивающие способности S. quadricauda были сильнее после воздействия 20 Гр и 60 Гр в течение 2 ч. Между тем транскрипционная экспрессия белков Lhcb1 и Lhcb2 была повышена после воздействия 20 Гр ионов углерода в течение 4 ч. Поэтому 20 Гр углеродной радиации ионов могли вызвать возбуждающие эффекты на фотозащитную способность и транскрипционное регулирование главных белков антенны LHCII в S. quadricauda. Российские ученые Ляпунова и Комарова [4] выяснили, что выживаемость клеток хлореллы, подвергшихся воздействию α-излучения, ниже, чем клеток, которые были γ-облучены в той же дозе. Исследованием были установлены различные виды гибели клеток без деления, а также после первого или второго деления.

В нашем исследовании основной целью было с помощью лабораторного эксперимента оценить радиочувствительность культур S . quadricauda, выделенных из радиоактивно-загрязненных водоемов.

Для нашего исследования выбрана одноклеточная зеленая водоросль S. quadricauda, так как широко распространена, встречается во всех исследуемых водоемах, ее культуры используются в практике биотестирования и легко содержатся в лабораторных условиях. Для исследований культуры водорослей были отобраны сотрудниками экспериментального отдела из проб воды радиоактивно загрязнённых специальных промышленных водоёмов ПО «Маяк» (водоёмы, входящие в Теченский каскад водоемов, В-10, В-4, а также бессточный водоём-хранилище жидких среднеактивных отходов В-17 в Челябинской области. Уровни радиоактивного загрязнения воды исследуемых водоемов представлен в таблице 1.

Таблица 1 - Показатели радиоактивного загрязнения воды специальных промышленных водоёмов ПО «Маяк», Бк/л

| Водоём | Суммарная активность b-излучающих радионуклидов | 137Cs | 90Sr | Суммарная активность a-излучающих радионуклидов |

| В-10 | 4,7 × 103 | 2,9 × 101 | 2,6 × 103 | 1,6 × 10-1 |

| В-4 | 6,4 × 103 | 3,9 × 102 | 3,7 × 103 | 4,2 × 100 |

| В-17 | 4,7 × 105 | 4,1 × 104 | 2,1 × 105 | 2,2 × 102 |

В качестве контрольной культуры водорослей была использована культура S. quadricauda из водоёма, не подверженного радиоактивному загрязнению - Шершнёвского водохранилища (Челябинская область).

Ведение культур осуществляли в соответствии с протоколом методики биотестирования ФР.1.39.2007.03223. При этом водоросли содержали на жидкой среде Прата. Для оценки радиочувствительности культур из исследуемых водоемов через 3 дня после очередного пересева готовили суспензии водорослей с концентрацией 500 ценобиев/мл. Суспензии сразу после приготовления подвергали облучению на исследовательской g-установке радиобиологической ИГУР-1М (137Cs-источники, мощность дозы 0,78 Гр/мин, неравномерность g-поля в рабочем пространстве не более 10%) в дозах 50, 100, 150, 200 Гр. Для сравнения радиочувствительности культур определяли среднее количество колоний, прорастающих на агаризованной среде после облучения, в пяти повторностях. Определяли значение ЛД50 и 95%-ный доверительный интервал для ЛД50 методом пробит-анализа с использованием программного пакета SPSS Statistics. Достоверность отличий полученных значений определяли методом доверительных интервалов. Полученные нами данные показали, что выживаемость клеток у водорослевых культур S. q uadricauda, выделенных из водоемов с разным уровнем радиоактивного загрязнения, зависит от уровня загрязнения водоема ее обитания (таблица 2). Чем выше уровень загрязнения водоема, тем больше значение выживаемости у клеток водорослевой культуры при дополнительном внешнем γ-облучении.

Таблица 2 - Выживаемость клеток культур S. quadricauda после острого внешнего g-облучения

| Доза облучения культуры, Гр | Исследуемые водоемы | |||

| ШВ | В-10 | В-4 | В-17 | |

| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| 50 | 0,65 | 0,66 | 0,84 | 0,81 |

| 100 | 0,23 | 0,48 | 0,41 | 0,58 |

| 150 | 0,14 | 0,29 | 0,27 | 0,32 |

| 200 | 0,1 | 0,06 | 0,11 | 0,22 |

Наиболее устойчивой оказалась культура из водоёма В-17, который характеризуется самым высоким уровнем радиоактивного загрязнения (105-106 Бк/л), а отличия радиочувствительности культур из загрязнённых и незагрязнённых водоёмов появляются уже при сравнении культур водоёма В-10 (уровень радиоактивного загрязнения 103 Бк/л) и Шершнёвского водохранилища (таблица 3).

Таблица 3 - Результаты оценки радиочувствительности исследуемых культур S. quadricauda

| Водоем, из которого была выделена культура | ЛД50 | 95% доверительный интервал |

| ШВ | 52,7 | (42 ¸ 64) |

| В-10 | *80,8 | (70 ¸ 96) |

| В-4 | *89,0 | (74 ¸ 106) |

| В-17 | *107,5 | (90 ¸ 128) |

Повышение радиорезистентности культур из загрязнённых водоёмов проявлялось при длительном культивировании водорослей в условиях отсутствия радиационного воздействия (в среде на основе дистиллированной воды). Можно предположить, что у водорослей, обитающих в естественной среде при уровне загрязнения от 103 Бк/л, возможно появление признаков, обеспечивающих им повышенную радиоустойчивость, причем эти признаки сохраняются на протяжении многих генераций водорослей при длительном их культивировании в лаборатории в незагрязнённой среде на основе дистиллированной воды.

Результаты, полученные в ходе исследования выживаемости клеток культур S. quadricauda после острого внешнего g-облучения, взятых из водоемов В-10, В-4, В-17 и ШВ, сопоставляются с результатами из других источников (Пряхин Е. А с соавт., 2012; Духовная Н.И. с соавт., 2009; Духовная Н.И. с соавт., 2010; Тряпицына Г.А., 2012).

Установленные закономерности, обнаруженные в процессе исследования: повышение радиорезистентности культур из загрязнённых водоёмов, проявлялись при долгом культивировании водорослей в условиях отсутствия радиационного воздействия у водорослей, обитающих в естественной среде при уровне загрязнения от 103 Бк/л, Появление признаков, обеспечивающих им повышенную радиоустойчивость, сохраняется на протяжении многих генераций водорослей.

Выводы:

1. Выживаемость клеток культуры S. q uadricauda наименьшая у культуры из Шершнёвского водохранилища (ЛД50 = 53 Гр). Эта культура является наиболее радиочувствительной. Наименее чувствительной – культура из водоема В-17 (ЛД50 = 107 Гр).

2. С увеличением уровня радиоактивного загрязнения исходного водоёма радиорезистентность соответствующих культур S. quadricauda увеличивается.

Литература

1. Духовная, Н.И., Гаврилова, Е.В., Пряхин Е.А. Сравнительная характеристика фитопланктона водоема В-10 Теченского каскада водоемов ПО «Маяк» и Шершневского водохранилища (2009 г.) [Текст] / Н.И. Духовная, Е.В. Гаврилова, Е.А. Пряхин // Биол. системы: устойчивость, принципы и механизмы функционирования: матер. III Всерос. науч.-практ. конф. Нижний Тагил, 1-5 марта 2010. Ч. 1 / Отв. ред. Т.В. Жуйкова, О.В. Семенова, О.А. Тимохина. – Нижний Тагил: НГСПА, 2010. – с. 81 – 83.

2. Духовная, Н.И., Гаврилова, Е.В., Пряхин Е.А. Характеристика фитопланктона радиоактивно загрязненных экосистем водоемов В-11 и В-17 Теченского каскада водоемов ПО «Маяк» [Текст] / Н.И. Духовная, Е.В. Гаврилова, Е.А. Пряхин // Мед. и экол. эффекты ионизир. излучения: матер. V междун. научн.-практич. конф., посвящ. 10-летию создания Северского биофизич. научн. центра ФМБА России, 13-14 апр. 2010, Северск – Томск / Отв. ред. Р.М. Тахауов. – Томск: ООО «Графика», 2010. – с. 125 – 126.

3. Духовная, Н.И., Гаврилова, Е.В., Стукалов, П.М., Пряхин Е.А. Фитопланктон водоемов - хранилищ среднеактивных отходов ПО «МАЯК» (В-17, В-9) [Текст] / Н.И. Духовная, Е.В. Гаврилова, П.М. Стукалов, Е.А. Пряхин // Хронич. радиац. воздействие: эффекты малых доз: Тезисы докладов IV междун. конф., 9-11 ноября 2010 г., г. Челябинск / отв. ред. А.В. Аклеев. – Челябинск: Изд-во ЧГМА, 2010. – с. 122 – 123.

4. Ляпунова, Е. Р. Относительная биологическая эффективность α-облучения хлореллы при различных условиях культивирования клеток [Текст]: автореф. дис. … канд. биол. наук: 03.01.01 / Е. Р. Ляпунова, ОИАЭ – Обнинск., 2015. - 23 с.

5. Ляпунова Е. Р., Комарова Л. Н. Некоторые количественные закономерности воздействия излучения разного качества на хлореллу [Текст] / Е. Р. Ляпунова, Л. Н. Комарова // Наукові праці. Техногенна безпека. – 2012. - Т. 185. - № 173. – с. 77-79.

6. Пряхин, Е. А., Тряпицына, Г. А., Атаманюк, Н. И., Осипов, Д. И., Стукалов, П. М., Иванов, И. А., Попова, И. Я., Аклеев А. В. Фито- и зоопланктон специального водоема В-9 (озеро Карачай) [Текст] / Е. А. Пряхин, Г. А. Тряпицына, Н. И. Атаманюк, Д. И. Осипов, П. М. Стукалов, И. А., Иванов, И. Я., Попова, А. В. Аклеев // Радиационная биология, радиоэкология – 2012. - том 52 - № 4 - с. 419 – 427.

7. Тряпицына, Г. А., Тарасова, С. П., Атаманюк, Н. И., Осипов, Д. И., Пряхин, Е. А. Экспериментальная оценка сочетанного действия нитратов и острого γ – облучения на рост зеленых водорослей Scenedesmus quadricauda [Текст] / Г. А. Тряпицына, С. П. Тарасова, Н. И. Атаманюк, Д. И. Осипов, Е. А. Пряхин // Радиационная биология, радиоэкология – 2012. – Т. 52 - № 3 - с. 298 – 304.

8. Bradshaw, C., Meseh, D. A., Alasawi, H., Qiang, Ma, Snoeijs-Leijonmalm, P., Nascimento, F. J. A. Joint effects of gamma radiation and cadmium on subcellular-, individual- and population-level endpoints of the green microalga Raphidocelis subcapitata [Текст] / Clare Bradshaw, Dina A. Meseh, Hiba Alasawi, Ma Qiang, Pauline Snoeijs-Leijonmalm, Francisco J.A. Nascimento // Aquatic Toxicology - Швеция, 2019. - № 211. – с. 217–226.

9. Gomes, T., Xie, L., Brede, D., Lind, O.-С., Solhaug, K.A., Salbu, B., Tollefsen, K.E. Sensitivity of the green algae Chlamydomonas reinhardtii to gamma radiation: photosynthetic performance and ROS formation [Текст] / T. Gomes, L. Xie, D. Brede, O.-С. Lind, K.A. Solhaug, B. Salbu, K.E. Tollefsen // Aquat. Toxicol. – 2017. - № 183. - с. 1-10.

10. Huang, R., Chen, Yean-Chang. The hormesis effects of low-dose 60Co gamma irradiation on high-temperature tolerance in cultivated Sargassum horneri (Fucales, Phaeophyceae) [Текст] / Roger Huang, Yean-Chang Chen // Journal of Applied Phycology. – Тайвань, 2018. - № 30. – с. 3395–3404.

11. Koo, Kwang Min, Jung, Sera. Effect of ionizing radiation on the DNA damage response in Chlamydomonas reinhardtii [Текст] / Kwang Min Koo, Sera Jung // Genes Genom. - 2017. - № 39. – с. 63–75.

12. MeGraw, V. E., Brown, A. R., Boothman, Ch., Goodacre, R., Morris, K., Sigee, D., Anderson, L., Lloyd, J. R. A Novel Adaptation Mechanism Underpinning Algal Colonization of a Nuclear Fuel Storage Pond [Текст] / Victoria E. MeGraw, Ashley R. Brown, Christopher Boothman, Royston Goodacre, Katherine Morris, David Sigee, Lizzie Anderson, Jonathan R. Lloyd // Microbial Ecology of a Nuclear Fuel Storage Pond. - Манчестер, 2018. - Т. 9. - № 3. – с. 1-13.

13. Park, Eun-Jeong, Choi, Jong-il. Resistance and Proteomic Response of Microalgae to Ionizing Irradiation [Текст] / Eun-Jeong Park, Jong-il Choi // Biotechnology and Bioprocess Engineering – Республика Корея, 2018. - № 23. – с. 704-709.

14. Wang, Jie, Wang, Jufang, Li, Wenjian. Photosynthetic response of Scenedesmus quadricauda to carbon ions irradiation [Текст] / Jie Wang, Jufang Wang, Wenjian Li // Acta Astronautica – 2018. - № 159. - с. 27-32.