4. Считает, что его счастье и благополучие зависит от других.

5. Без всякого основания чувствует себя ответственным за других.

6. Его отношения в браке или семье отличаются разрушительным отсутствием равновесия между зависимостью и независимостью.

7. Является мастером отрицания и подавления.

8. Беспокоится о том, чего не может изменить, и старается изменить это.

9. Его жизнь отмечена крайностями.

10. Постоянно занят поисками того, что отсутствует или чего не хватает в его жизни.

Эти десять характеристик определяют три закономерности созависимости, которые постоянно проявляются в жизни созависимых людей.

· Их представления о семье и поведении взрослого человека сформировались в детстве, и они обречены (некоторые психологи говорят «приговорены») вновь и вновь повторять опыт, приобретенный в родительской семье.

· Опыт детства не только повторяется; он к тому же определяет жизненный выбор созависимых и восприятие ими жизни.

· Логика и разум не могут изменить двух предыдущих пунктов. Взрослая дочь алкоголика обещает: «Я никогда не выйду замуж за пьяницу, мои дети не будут страдать, как я в детстве». А потом она почти неизбежно выбирает в качестве партнера либо алкоголика, либо мужчину с другой дисфункцией — ей не помогают ни ее благие намерения, ни ее доскональное знание о том, что такое жизнь с алкоголиком. И разум, и логика молчат, они не в силах конкурировать с непреодолимыми призывами прошлого.

Дочь алкоголика может твердить себе, как Глэдис: «Я никогда не выйду замуж за алкоголика». Она выберет мужа, который покажется ей прямой противоположностью алкоголику, но вскоре поймет, что ее путь к счастью преграждает зависимость другой природы. Джон не прикасался к алкоголю, но был сильно зависим от работы, и Глэдис снова оказалась в ловушке зависимости.

Важно понять, что Глэдис выбрала мужа не на основе, как она думала, разумных рассуждений, а в качестве ответа на алкоголизм ее отца. А потом в течение всей ее замужней жизни отцовский алкоголизм порождал призраков прошлого.

В семье Брейли вообще не было пьяниц, но, несмотря на это, в ней на протяжении многих поколений царила сильная, всепоглощающая созависимость.

Время не излечит созависимость

Состояние созависимого человека не исправится со временем. Сегодняшний день сменится завтрашним, но созависимому станет не лучше, а хуже. Мир и счастье, ускользающие сегодня, завтра уйдут еще дальше, даже если внешние обстоятельства жизни улучшатся. Может ли созависимость привести к печальному концу? Да. Конечно, в свидетельствах о смерти созависимость никогда не указывается как причина фатального исхода, однако сильная созависимость может привести к тяжелой депрессии и самоубийству. У созависимых ухудшается здоровье, болезни протекают в более тяжелой форме. Многие зависимости — алкоголизм, наркомания, пищевые расстройства — представляют опасность для жизни сами по себе. Ярость и физическое насилие также могут привести к смерти невинных жертв.

Если вы обнаружили у себя созависимость, знайте: существуют шаги, которые остановят ваш спуск в глубины отчаяния. Но вам придется самому сделать эти шаги, за вас их не сделает никто. Очень многое зависит от вашего желания освободиться от призраков прошлого — от причин созависимости, о которых мы поговорим в следующей главе.

ЧАСТЬ 2

Причины созависимости

Глава 3

Неудовлетворенные эмоциональные потребности

ПОТРЕБНОСТЬ В ЛЮБВИ

В одном из древнегреческих мифов повествуется о необыкновенно красивом и надменном юноше по имени Нарцисс. Прекрасные нимфы были от него без ума, но он отверг их. Нарцисс не знал любви до того дня, пока не увидел свое отражение на гладкой поверхности озера. А тогда он потерял голову от любви к несравненному красавцу — себе самому.

Влюбленный в свое отражение, Нарцисс, тоскуя, сидел на берегу озера. Его любовь осталась безответной. Он говорил со своим прекрасным подобием, а оно не отвечало ему; он тянулся к нему руками, а оно исчезало, разбитое водной рябью. В конце концов Нарцисс умер. Нимфы хотели предать его тело огню, но оно исчезло. В том месте, где оно лежало, вырос знакомый нам садовый цветок, уроженец Средиземноморья, который с тех пор называется именем Нарцисса.

В наше время большинство людей вкладывает в понятие «нарциссизм» отрицательный смысл. Нарциссизмом называют чрезмерную любовь к самому себе, эгоцентричную жизненную философию. Однако некоторые психологи используют этот термин в положительном смысле, называя «нарциссической» врожденную потребность в любви, которая присуща каждому из нас.

В отличие от классического нарциссизма потребность в любви — позитивное чувство. Данная нам Богом жажда любить и быть любимыми, с которой рождается каждый младенец, — законная потребность, сопровождающая человека от колыбели до могилы. Если ребенок лишен любви, если он не получает удовлетворения этой жизненно важной потребности, шрамы детства останутся с ним на всю жизнь.

Удовлетворение потребности в любви необычайно важно даже в том возрасте, когда, казалось бы, грудной младенец еще слишком мал и не может мыслить абстрактно. Недостаточно просто бросить: «Я тебя люблю», проходя мимо колыбели. Свою любовь к ребенку надо проявлять не на словах, а так, чтобы он это понял. Обнимать ребенка и разговаривать с ним не менее важно, чем кормить и одевать его. Именно поэтому в американских больницах приглашают волонтеров или поручают персоналу сидеть рядом с грудными детьми и покачивать их. В этом возрасте ребенок может в буквальном смысле слова умереть от недостатка любви.

«СОСУДЫ ЛЮБВИ»

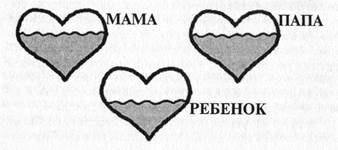

Чтобы рассказать пациентам нашей клиники о потребности в любви, мы обычно рисуем «сосуды любви», имеющие сердцевидную форму («сосуды любви», как вы уже, наверное, догадались, — это резервуары, наполненные любовью). Представьте себе, что в новорожденном ребенке скрыт такой «сосуд любви». Если бы у этого сосуда был «индикатор наполнения», при рождении ребенка отметка стояла бы на нуле.

Теперь вообразите, что над «сосудом любви» ребенка находятся еще два «сосуда», принадлежащие его родителям. Все годы детства «сосуд любви» ребенка наполняется из «сосудов любви» родителей. Через двадцать лет, когда для ребенка наступает время отделиться от родителей и завести собственную семью, его «сосуд любви» почти полон. Наш ребенок вырос и готов наполнять «сосуды любви» своих будущих детей, а те в свое время будут наполнять «сосуды любви» уже его внуков и так далее. Так в нормальной благополучной семье любовь передается из поколения в поколение, переходя от родителей к детям (см. рисунок на с. 38).

В семье из восьми человек родители точно так же способны наполнить детские «сосуды любви», как и в семье с одним ребенком. Хотя в этом смысле наша аналогия не является количественной, она справедлива в других смыслах.

А что же происходит, если один из родителей по какой-то причине не доступен для ребенка? Тогда и любовь, необходимая ребенку, уменьшается наполовину, а может, даже больше.

Вспомним Глэдис Джордан и семью ее родителей. Отец Глэдис был алкоголиком. Его «сосуд любви» с самого начала был неполным, а по мере развития алкоголизма опустошался все более и более. Другими словами, он постепенно становился все более эгоцентричным, и ему нечего было предложить своей дочери. Ее нужды, включая самые необходимые, оставались неудовлетворенными. Отец постоянно нарушал свои обещания, а зачастую в пьяном угаре даже не слышал того, что она ему говорила. Он оставался эмоционально (а иногда и физически) не доступным для своей дочери и не был способен наполнить ее «сосуд любви».

Но разве маленькая Глэдис не могла получить необходимую ей любовь от матери? Нет, не могла. Ее мама была всецело занята папой: сохраняла его алкоголизм в секрете от всего мира или старалась «перевоспитать» его. Это мама не давала семье погибнуть, зарабатывала и разумно расходовала деньги и, как могла, справлялась с трагедией, в которую превратилась их жизнь. Со временем она стала раздражительной, разочарованной и подавленной. Хотя мать Глэдис горячо любила свою дочку и желала ей только добра, эмоционально она была для нее не более доступна, чем отец. Глэдис вышла из родительской семьи с почти пустым «сосудом любви» и стала созависимой.

В других семьях «поток любви» не пересыхает совсем, но любовь «течет тонкой струйкой». Родители Джона Джордана любили его и искренне хотели дать ему как можно больше тепла и заботы. Однако отец Джона был перфекционистом, то есть во всем стремился к абсолютному совершенству.

«Он ведь любит тебя, Джонни, но таким уж он уродился», — повторяла мама, которая сама в душе ненавидела перфекционизм и занудство своего мужа. Джонни слышал слова «он тебя любит», однако его детское чутье безошибочно улавливало материнскую обиду и неприятие. А от отца он ничего, кроме критики, и не слышал. Родители Джона так страдали, а семью сотрясали такие ссоры и раздоры, что, несмотря на лучшие намерения и добрые чувства, ручеек их любви почти пересох. Джон Джордан вырос с острой, неестественной потребностью в любви, которая характерна для созависимых.

|

Однажды к нам за консультацией обратились Чарльз и Сэнди Дьюмонты — типичная пара созависимых клиентов, каких мы принимаем в клинике сотнями. Дьюмонты хорошо обеспечены в финансовом отношении. Увидев, как они проезжают мимо в своем «BMW», вы, возможно, решите, что у этой семьи нет проблем. Однако на самом деле Сэнди терпеть не может холодного и надменного незнакомца, в которого превратился ее муж, а Чарльз, владелец сети компьютерных магазинов, презирает жену за то, что она все мерит на деньги. Он не хочет с ней разговаривать, потому что она любой разговор сводит к ценам и затратам. После семнадцати лет брака они пришли к согласию только по одному вопросу: «Наш брак — ошибка, мы годами живем в эмоциональном аду, но это не отражается на сыне, он — гордость и радость нашей жизни».

Консультант предупредил их: «Я знаю, что вы хотите для сына только хорошего, но имейте в виду: ему так же больно и плохо, как вам».

Говорят, что, когда беременная женщина выпивает, она пьет за двоих, потому что нерожденный младенец пьет вместе с ней. Это верно, но верно и другое: такое влияние не кончается с рождением ребенка. В некотором смысле родительская семья для ребенка эквивалентна материнской утробе: любая сильная боль, напряжение и трудность, переживаемые родителями, передаются ребенку, причем обычно в значительной мере.

Чарльз и Сэнди Дьюмонты хронически несчастны; их маленький сын страдает и платит за родительские чувства.

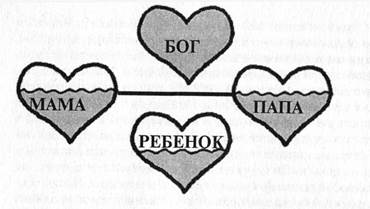

Чтобы родительские «сосуды любви» были постоянно наполнены, родители должны хорошо относиться друг к другу. На нашем рисунке мы обозначили эти отношения линией, соединяющей материнский и отцовский «сосуды». В благополучной семье между родителями царят любовь и уважение; их можно назвать настоящей дружбой между матерью и отцом.

|

В идеальном случае, как показано у нас на рисунке, над «сосудами» матери и отца помещена еще одна огромная чаша, которая принадлежит Богу. Наша любовь несовершенна, а Его любовь совершенна; наша любовь имеет границы, а Его любовь безгранична; наша любовь требует взаимности, а Он действует в наших интересах независимо от того* любим мы Его или нет. Мы не можем сделать друг друга счастливыми, а Он может. Он — первичный источник любви. В идеальном случае родители беспрепятственно получают Божью любовь и передают ее ребенку.

А если родители любят ребенка, но ссорятся друг с другом? Дело в том, что они могут нормально передавать любовь ребенку только в том случае, когда питают любовью друг друга. Иногда размолвка между родителями приводит к особенно печальному исходу: один из родителей может бессознательно «обратить поток любви вспять». Для того чтобы удовлетворить собственные внутренние потребности, такой родитель обращается к ребенку и забирает любовь из маленького детского «сосуда», тем самым осушая его.

Одно из наших определений созависимости звучит так: «Созависимость — это ситуация, при которой «сосуды любви» почти пусты».

В этой связи доктор Хемфелт вспоминает о дереве, которое видел в детстве. Это было обычное дерево, пока в него не ударила молния. Она расщепила ствол и повалила его. Дерево выжило и продолжало расти, корни по-прежнему росли вниз, а ветви вверх, но ствол лежал на земле. Удар молнии привел к тому, что дерево навсегда осталось лежать. Подобным образом созависимость искажает образ жизни человека и его мировоззрение.

«СЛОЕНЫЙ ПИРОГ»СОЗАВИСИМОСТИ

|

Познакомимся еще с одной иллюстрацией проблемы созависимости, которую пациенты нашей клиники особенно любят рассматривать перед обедом. На рисунке изображен большой пирог, состоящий из четырех слоев. Представьте себе, что вы и есть этот пирог, потому что он показывает, как созависимость «работает» внутри вас.

Самый верхний слой состоит из видимых симптомов созависимости. Он включает зависимые типы поведения, причем не только зависимость от химических веществ. Сюда входят также трудоголизм, неконтролируемые приступы гнева, навязчивости разного рода и т.д. Например, для Джона Джордана верхний слой «пирога» — его стремление тратить время и энергию исключительно на работу, не оставляя ничего для семьи, то есть классический трудоголизм, считающийся в современном обществе похвальным.

Второй слой сверху состоит из взаимоотношений. Как дерево, опрокинутое молнией, созависимый человек видит, что все его отношения с людьми искажены и нарушены каким-то событием, случившимся в прошлом. Какая же молния разрушила его жизнь?

Эта молния называется насилием и составляет третий слой «пирога созависимости». Насилие обычно считается главной причиной всего происходящего в семье созависимого. В нашей клинике мы пользуемся гораздо более широким определением насилия, чем, скажем, журналисты популярных изданий. Следующая глава будет целиком посвящена различным, иногда «незаметным» формам насилия, поскольку они являются принципиально важными для понимания проблемы созависимости. Итак, насилие, составляющее третий слой «пирога», лежит в основе искаженных личных взаимоотношений и видимых симптомов созависимости. Но и этот слой не последний.

Есть еще четвертый слой — это потребность в любви, которая присуща нам так же, как потребность дышать. Ей не нужны заменители любви — она требует удовлетворения. Человек с фундаментально неудовлетворенной потребностью в любви живет лишь наполовину — он постоянно ищет другого человека, способного возместить ему недостающее. Эта половинчатость, «неполноценность» лежит в корне многих трагических супружеских проблем, таких, как у Джорданов или Дьюмонтов.

Наши пациенты описывают такую потребность в любви, говоря: «Мы как две половинки, которые мечтают соединиться в одно целое». В этом состоянии нет ничего нового. Пример классической созависимости — персонаж одного старого английского романа, хотя в те времена никто и не догадывался о существовании созависимости.

Пустой «сосуд любви»

Если вы читали прекрасную книгу Диккенса «Рождественская песнь в прозе», вы, конечно, помните ее главного героя Эбинизера Скруджа. Представим себе, что он пришел на прием к доктору Хемфелту. Старик Скрудж — классический пример созависимости. Вот он, вызывающе насупившись и сгорбившись, сидит в кожаном кресле — точно так же он, вероятно, горбится над своей конторкой, заваленной деловыми бумагами. Видно, что ему безразлична собственная внешность: рукава сюртука на локтях протерлись почти до дыр, а рубашка знавала лучшие дни. С его богатством он мог бы и почаще приглашать прачку! У него худое лицо с орлиным профилем. Он придерживает свою бобровую шапку на колене и нетерпеливо постукивает пальцами по столу. Похоже, нам предстоит нелегкий разговор.

— Не понимаю, зачем я пришел сюда, — начинает Скрудж. — Я делец бережливый и честный. Я плачу по счетам, плачу налоги; я экономлю, как это делает любой порядочный человек. Если бы каждый честно занимался своим делом, как я, и не мошенничал, то можно было бы закрыть остроги и работные дома. Вам нужны преступники и банкроты, а не я.

— Нет, мистер Скрудж, меня интересуете именно вы. Скажите, ваша матушка умерла в родах?

— Да, доктор Хемфелт, такое случается. Здесь нет моей вины: я не просил ее рожать меня.

— Но ваш отец обвинил вас в смерти матери. Он отдал вас на воспитание чужим людям — вы воспитывались в пансионах и работали подмастерьем, верно?

— Его обвинения были неразумны, но воспитание, которое он дал, пошло мне на пользу. Я приобрел финансовые знания от наставника, которые никогда бы не узнал, если бы воспитывался дома. То, что вы с вашей горе-псцхологией считаете моим величайшим несчастьем, на самом деле явилось для меня необыкновенной удачей.

— Но вы так и не женились.

— А вы представляете, в какой расход вводит пусть даже скромная жена?

— Однако в вашей жизни нет ни любви, ни тепла.

— Ба! Разве женитьба гарантирует любовь? Что, кроме несчастья, принесла бы мне женитьба на мегере? А если бы я женился на женщине слабого здоровья? Впрочем, они все хилые. Тратился бы на врача, потом на гробовщика и остался бы с носом. Ваши романтические фантазии затмевают для вас суровую действительность.

— Неужели вы никогда не мечтали о ласковом прикосновении или добром слове? О том, чтобы согреть свою жизнь?

Мистер Скрудж вскакивает, водружает на голову шляпу и шлепает по ней сверху ладонью.

— Ну, любезный, это вздор и чепуха. Моя жизнь в полном порядке, я ею вполне доволен. Побеседуйте лучше с каким-нибудь негодником или остолопом, позволяющим сердцу брать верх над разумом, и наставьте их на путь истинный. Честь имею, сударь.

С этими словами он направляется к двери и выходит на улицу, освещенную неярким светом зимнего дня. Только сверхъестественное вмешательство способно спасти этого человека от мучительного холода его горького существования. Он и не собирается делать выбор в пользу любви!

Бедный старый Эбинизер Скрудж! Материнскую любовь ничем не заменишь, а он вовсе не знал ее. Когда отец обвинял его в смерти матери, откуда ему было знать, что отец неправ? Раз батюшка так сказал, значит, так оно и есть. Душа маленького Эбинизера совсем не знала любви, она была поражена сразу двумя ударами: его мать, хоть и не по своей воле, покинула его, а отец отверг.

Его «сосуд любви» оказался пустым. Став взрослым, Скрудж пытался наполнить свой «сосуд» фунтами стерлингов, потому что деньги никого не осуждают и не отвергают. Он так и не узнал, что «сосуд», дарованный ему, предназначен не для «презренного металла», а для любви. Эбинизер Скрудж — классический пример созависимого.

Зависимость от денег

Деньги, «презренный металл», купюры, валюта, наличные, маммона, «бабки», — удивительно, сколько названий имеет это средство торговли!

То, как мы относимся к деньгам, отражает наше отношение к себе и другим людям. Более того, деньги почти всегда стоят в центре процесса выздоровления от созависимости. Состояние финансов — чувствительный барометр уровня созависимости, потому что деньги играют большую роль в двух основных элементах нашего существования: дисциплине и вознаграждении.

В нашем мире деньги являются универсальным символом поощрения. Если Иван хочет отблагодарить Петра за услугу, он, скорее всего, не протянет ему что-либо съедобное, а даст некую сумму денег, которую тот сможет потратить на что угодно: пищу, одежду, жилье. Деньги мы получаем как вознаграждение за хорошую работу или завоеванный успех. Работник часто измеряет в деньгах собственную ценность. Деньги почти всегда хороший подарок.

Сильная созависимость очень часто проявляется в финансовых проблемах. Тесная связь созависимости с деньгами принимает самые различные, иногда прямо противоположные формы.

Старик Скрудж копил деньги, не тратя ни пенни, — именно так часто проявляется созависимость.

Один из наших пациентов, Рой Уир, ведет себя совершенно по-другому. Рой обожает всяческие приборы типа автоматической картофелечистки, которую рекламируют по телевидению. Рой купил агрегат по уходу за садом, включающий помимо прочего автоматическую мотыгу, циркулярную пилу, выпалыватель сорняков и секатор, — а весь «сад» Роя состоит из крошечного газона без единого деревца! Он купил не просто видеокамеру, а самую дорогую модель с продвинутыми возможностями редактирования. Он — гордый владелец двух видеомагнитофонов (один простой, другой посложнее), автоматизированной микроволновой печки, нескольких радиотелефонов, компьютера, автоматизированной машины для поливки газона и радиоустройства, улавливающего разговоры полиции и пожарных. У Роя четыре кредитные карты, кредит по которым давно исчерпан.

Считается, что скупость Скруджа подрывает торговлю, зато таких покупателей, как Рой, в магазинах встречают с распростертыми объятиями. Оба этих крайних типа поведения приводятся в движение одной и той же силой, которую мы обсуждаем в данной главе: неудовлетворенной потребностью в любви.

Деньги сами по себе могут вызвать зависимость, став для человека заменителем алкоголя или наркотиков. Все компоненты зависимости налицо: сначала излишества в виде накопительства или безудержных трат, вызванное ими ложное чувство контроля, затем плохие последствия, чувство вины за свои поступки и попытки заглушить вину путем накопительства или бесконечных трат. Этот цикл повторяется снова и снова.

ПРОБЛЕМА ОТРИЦАНИЯ

Если проявления созависимости так очевидны, зачем прибегать к психологическому консультированию? В конце концов созависимый должен просто выявить свою проблему и начать решать ее. Джон Джордан первый согласится с тем, что это разумный образ действий.

Но здесь мы сталкиваемся с препятствием — отрицанием проблемы. Спросите обычного человека, было ли у него счастливое детство, и он сразу ответит: «Да!».

— А родители к вам хорошо относились?

— Конечно, у меня были прекрасные родители!

Этот ответ означает следующее: а) родители этого человека и впрямь заслуживали такое отношение к себе; б) в детстве этот человек испытывал плохое отношение и насилие, и его «сосуд любви» почти пустой.

Созависимые с неудовлетворенными эмоциональными потребностями — мастера отрицания. Для них оно абсолютно естественно. Они всю жизнь провели во лжи — притворялись, мечтали, стремились к хорошей жизни, тогда как в действительности их жизнь была полна эмоциональной, а может, и физической боли. Они уже не способны перестать лгать. Правда воскресит их отвратительное прошлое со всеми его ранами, грязью и гноем. Созависимые проводят всю жизнь, пытаясь скрыть гниль своего прошлого. Таким образом, отрицание становится основным препятствием на пути к выздоровлению. Более того, выздоровление не может начаться, пока отрицание не устранено.

Отрицание прячется за разными обличьями. Часто раны не забываются, но тщательно и целенаправленно скрываются от окружающих. Именно так было с Берил Мейсон, которая пришла к нам, когда ее жизнь находилась уже на грани краха.

Посмотрев на Берил при встрече, вы бы подумали, что ее жизнь — сплошной праздник, ведь она была знаменитой киноактрисой, лицо которой знакомо миллионам зрителей во всем мире. Она принадлежала к тому узкому кругу избранных, которые с полным правом могли заявить: «Мы добились успеха в жизни». Однако знаменитости такие же люди, как мы.

Женщина, пришедшая к нам в клинику, отказалась от сценических уловок, которые делают знаменитостей не похожими на простых смертных. Впрочем, она не лишилась элегантности и изящества, от природы присущих очень привлекательным людям. Но на ней не было ни роскошных нарядов, ни косметики — перед нами стояла измученная, усталая и несчастная женщина уже не первой молодости. До сих пор она не знала даже мимолетного счастья, а если в жизни нет ничего, кроме богатства, то стоит ли жить? Почему она не может любить и быть любимой? Почему она никогда — никогда! — не чувствует мира в душе?

И вот она сидит в самом уютном кабинете нашей клиники, в мягком и удобном кресле. Нервно затягиваясь импортной сигаретой в длиннейшем мундштуке, она излагает печальную повесть своей жизни.

— Доктор Майер, мой первый муж — подлец! Он казался таким хорошим, а на самом деле был порочным негодяем: он избивал меня. Мой второй муж в Голливуде считался завидным женихом, но завидовать не стоило — женишок-то оказался настоящей акулой в итальянском костюме.

Пол Майер откинулся на стуле и сцепил руки.

— И что, все пятеро мужей были такими же? — поинтересовался он. — Привлекательными внешне, но по сути никуда не годными?

— Все пятеро. Пятый был самым ужасным. Он вначале был необыкновенно внимательным, но совсем не надоедливым, понимаете? У нас были прекрасные отношения. Но не успели мы пожениться и прожить два месяца, как он стал вести себя совершенно по-другому, будто переродился. Пьянство, кокаин, марихуана и тому подобное. Когда напивался, колотил меня, а остальное время лежал в отключке. Наша домработница так боялась его, что отказывалась приходить, когда он был дома.

— А теперь вы обходите мужчин стороной?

— И да и нет. Какое-то безумие, я вновь и вновь обжигаюсь, но ничего не могу с собой поделать. Мне следовало бы уже чему-то научиться, а я опять, как бабочка, лечу на огонь. А ведь мое единственное желание — это нормальный, хороший, любящий мужчина. Разве это много?

— И вы действительно думаете, что не можете быть счастливой вне замужества?

Она немного подумала.

— Нет, не в том дело, что для счастья мне непременно нужен хороший муж, но я совсем не феминистка и хотела бы выйти замуж за хорошего человека. А что, разве это плохо?

— Наоборот, это похвальное желание. А другие проблемы, требующие нашей помощи, у вас есть?

— Конечно, есть! Мой бизнес-менеджер каждый раз чуть не плачет, стоит мне войти в магазин. Он говорит, что у меня мания тратить деньги. Я в самом деле люблю хорошие вещи, но в чем же здесь преступление? К тому же, если я не работаю, у меня бывают проблемы с выпивкой и снотворными, а я иногда не работаю по нескольку месяцев подряд.

Теперь Берил уже не могла остановиться. Это был ее последний шанс получить помощь, и она использовала его на все сто процентов. Целый час она рассказывала доктору Майеру о своей неудачной жизни. Даже ее толстая собака породы шарпей не слушалась ее. Берил перечисляла симптом за симптомом — ее жизнь была прямо-таки образцовым примером крайнего случая созависимости.

Во время короткой паузы, когда Берил собиралась с мыслями, доктор Майер спросил наугад, хотя почти не сомневался в ответе:

— Скажите, в каком возрасте вы стали жертвой сексуального насилия своего отца? В подростковом?

Глаза Берил распахнулись, рот приоткрылся, и ее активное сотрудничество сменилось безудержным гневом на психотерапевта.

— Я об этом не говорила ни одной живой душе — никому, даже маме! Да как вы смеете!

И она выбежала из кабинета. Она не смогла вытеснить из памяти насилие, вместо этого годами отрицала его — ужасную, тщательно оберегаемую тайну, которую не знал никто, а она не могла забыть.

Что же в действительности произошло с Берил Мейсон? Отношения в семье ее родителей всегда были непростыми;

Берил и ее братья и сестры не получали достаточно родительской любви. Во время периода насилия «сосуд любви» ее отца был плотно закрыт. Боль, унижение, чувства вины и предательства перекрыли поток любви из отцовского «сосуда» и отравили любовь в ее собственном. Берил потеряла этот период своего детства, как будто кто-то вырезал эти годы из ее жизни огромным ножом.

Ее потребность в любви (нижний слой «пирога») не была удовлетворена, ее «сосуд любви» остался пустым, поэтому и верхние слои «пирога» легли криво. Она была не готова работать над своими проблемами и убежала из клиники. Ее тайны остались погребенными, потому что раскапывать их было слишком мучительно.

Некоторые люди не просто отрицают свои болезненные воспоминания, а в буквальном смысле стараются стереть их из памяти. К сожалению, боль захватывает целый пласт жизни, и он оказывается забытым. Некоторые из наших пациентов, переживших в детстве насилие, забывают все, что относится к этому периоду жизни, и сопротивляются, если какие-то оставшиеся воспоминания все же всплывают на поверхность.

Надежда на будущее

Можно ли помочь Берил и таким, как она? Если бы Скрудж обратился в нашу клинику вместо того, чтобы разгуливать на святки в обществе трех призраков, насколько бы мы могли ему помочь? Способен ли человек — например вы, читатель, — разрушить стену отрицания, просто прочтя книгу вроде этой?

Да, это реально, но причиняет сильную боль. Зачем же делать то, что причиняет страдания, когда лекарство оказывается хуже, чем сама болезнь? Жизнь Берил и семьи Джорданов не стала бы лучше без помощи извне, она становилась бы все хуже и хуже, а мучения все сильнее. Раны прошлого продолжают гноиться. Искажающее действие созависимости мешает нам правильно воспринимать реальность; видя то, чего нет на самом деле, мы снова и снова повторяем одни и те же ошибки. Берил пять раз выходила замуж, пока не поняла, что ее восприятие окружающего мира неверно.

«Выравнивание» верхнего слоя «пирога» Берил приведет лишь к косметическому улучшению, но не устранит глубинных проблем. «Склеивание пластырем» нарушенных отношений с людьми (то есть выравнивание второго слоя «пирога») тоже не поможет ей. «Пирог» изменится к лучшему только тогда, когда будут вскрыты и ровно уложены два его нижних слоя (проработана проблема насилия, нанесшая эмоциональную рану, и удовлетворена фундаментальная потребность Берил в любви). Чтобы улучшить качество жизни Берил (а также и вашей, читатель), эта работа необходима. В «Рождественской песне» Диккенса самой большой радостью Скруджа, проснувшегося рождественским утром, стало то, что способность наслаждаться жизнью не была им утрачена окончательно.

История Берил имеет хороший конец. Через день-другой она пришла в себя и решила, что, раз доктор оказался таким догадливым, он может оказаться и полезным. Берил вернулась в клинику и, как и другие наши стационарные пациенты, сначала прошла полное медицинское обследование, чтобы исключить возможные биологические причины своего состояния. Потом, соблюдая строжайшую анонимность, она легла в клинику на лечение и принялась за работу. Мы разобрали все ее несчастное детство «на кусочки» и рассмотрели каждый из них; мы обсудили все «отчего» и «почему». Этот процесс занял несколько недель и причинил ей немало боли, но она ее перенесла и наконец научилась общению с мужчинами без того, чтобы непременно выходить за них замуж и потом подвергаться насилию с их стороны.

— Я не понимала, что счастье и душевный покой приходят одновременно, — сказала нам Берил. — Я и не знала, насколько была больна, пока не выздоровела.

Проблемы Берил заключались в третьем слое «пирога». Мы рассмотрим этот слой в следующей главе; он лежит в основе трудностей в отношениях и симптомов, которые испытывала Берил (а может быть, и вы).

Нелегко разрушать ту основу, которая болит сама по себе и на которой долгое время покоилась вся ваша жизнь, но это необходимо сделать. «Стремление к счастью» — не пустая цитата из американской «Декларации независимости». Счастье и любовь принадлежат вам по праву и находятся рядом с вами.

Глава 4

Потерянное детство

Отец Энн работал шестьдесят пять часов в неделю — он был коммивояжером и обслуживал территорию, занимающую три штата. Ее мать была увлекающейся особой, кидавшейся то в благотворительность, то в восточные религии. Но Энн знала, каковы ее родители на самом деле.

Ее отец был воспитан в послевоенные годы с убеждением, что муж должен работать и обеспечивать семью, а дело жены — создать ему счастливый дом. Он любил свою семью и не покладая рук работал для нее, то есть выражал свою любовь так, как было принято в его социальном слое и в его время.

Постепенно мать Энн устала изображать из себя образцовую домохозяйку, поскольку по натуре не соответствовала этой модели. Ее полная любопытства душа стремилась к свободе и радости. Для нее было вполне естественно загораться то одной, то другой новой идеей; она была умной и сообразительной женщиной, видящей, что положение женщины в обществе меняется, но ее эти перемены обходят стороной. Подобно другим матерям, она любила свою дочь.

Энн обратилась к нам в клинику с просьбой помочь ей обуздать некоторые проблемы с питанием, пока они невелики. Она не собиралась позволить им управлять ее жизнью. Как и ее мать, Энн была сообразительной, умной и красивой женщиной со сверкающими темными глазами и блестящими черными волосами. От отца она унаследовала честолюбие и способность напряженно работать. Она недавно получила место сотрудника по займам в отделении банка, где начинала кассиром. Однако в отличие от матери она не упустила возможностей феминистского движения и в полной мере пользовалась его преимуществами. Она не понимала, что феминизм превратился в ее врага.

Энн устроилась в кресле поудобнее.

— Не думаю, что у меня что-то серьезное — только проблемы с питанием. Папа в молодости тоже был худым — наверное, у меня это от него.

— Вы с большой теплотой говорите о своем отце.

— Он хорошо к нам относился, на все сто процентов и даже больше.

— Расскажите, часто ли он водил вас в зоопарк или, ска-жем, погулять?

— Ну, на такое у него не хватало времени.

— А как насчет пикников по воскресеньям? Или, может, он играл в футбол с вашими братьями?

— Нет, он слишком уставал. Послушайте, он много работал, мы сами его ни о чем не просили.

— Как дела у ваших братьев?

— Младший, Джерри, работает на конвейере. Это ему подходит — он простой парень, без претензий. Гамбургер да пиво — больше ему ничего не нужно. Но с ним весело.

— Выпить любит?

— Вообще-то да. Его жена так и говорит: «Джерри любит выпить пивка». А мой старший брат Марк — коммивояжер, он взял участок рядом с папиным и повысил оборот со ста тысяч до двух миллионов. Папа им ужасно гордится.

— Да, такая карьера требует много времени и сил.

— Могу поспорить, он работает побольше папы.

— А как ваша мама? Она водила вас куда-нибудь в детстве? Вы с ней разговаривали по душам?

Энн на минуту задумалась.

— Пожалуй, нет. Она любила... как это называется... поразмышлять. Сидела и обдумывала какую-нибудь новую идею или программу. Ей не нравились все эти женские разговоры.

— Но у вас, как вы говорите, нет серьезных проблем?

— Нет, только вот с питанием, да и с этим я надеюсь скоро справиться. — Энн встряхнула головой, ее черные волосы рассыпались по плечам. — Я веду самую обычную жизнь: работа, дом, телевизор.

— Какие у вас любимые передачи?

— «Оставьте это Биверу» по кабельному телевидению и «Доби Гиллис». Вы видели это шоу? Глупое, смешное. Я слышала, что его автор, Макс Гиллис, недавно умер. Оно закуплено телесиндикатами и идет с понедельника по пятницу.

— Понимаю... А сколько у вас дома телевизоров, Энн? Она сделала паузу, подсчитывая в уме.

— Пять.

— Но, Энн, у вас же двухкомнатная квартира!

В последующих интервью мы узнали много интересного об этой необыкновенной женщине, которая считала себя самой обычной. Энн не могла жить без телевизора; кроме того, она изнуряла себя физическими упражнениями и подсчитывала калории в каждой баночке йогурта. Она была молодой и красивой женщиной, но сделала четыре пластические операции и все еще была недовольна своей внешностью. Теперь она собиралась сменить имя.

Несомненно, Энн страдала созависимостью. Она была зависима от нескольких вещей: работы, телевидения, навязчивого стремления к физическим упражнениям и пластической хирургии.

Еще больше причин ее зависимости открыли нам обстоятельства жизни ее родителей. Ее мать открыто говорила, что считает Энн чересчур изящной и женственной. Что касается отца, Энн не могла припомнить ни одного случая, когда бы он обратился к ней с лаской.

МНОГОЛИКОЕ НАСИЛИЕ

«Неудовлетворенные эмоциональные потребности», составляющие нижний слой нашего «пирога», — это абстрактное, расплывчатое понятие, которое для Энн означает одно, а скажем, для дочери алкоголика или физически агрессивного отца — совершенно другое. Однако менее заметные потери, которые понесла в своем детстве Энн, были для нее столь же разрушительными, как и для жертв более очевидного насилия. Ни один судья не назвал бы Энн жертвой насилия, но мы с вами не обсуждаем здесь юридическую терминологию и поэтому скажем прямо: в детстве Энн испытала насилие.

Поговорим подробнее о третьем слое «пирога» — различных видах насилия, которым ребенок может подвергнуться в своей семье. Некоторые из них более очевидны, другие менее, но все они приводят к тому, что «сосуд любви» ребенка оказывается пустым.

Когда мы будем рассматривать эти категории насилия, вспомните свое детство. Никто из родителей не идеален; даже лучшие из них иногда допускают грубые промахи в воспитании из-за незнания или раздражения, и это нормально. Разница между случайной ошибкой и разрушительным насилием заключается в степени и постоянстве. Небольшие ошибки воспитания на время уменьшают «поток любви», но он вскоре возобновляется, тогда как постоянное насилие перекрывает его полностью.

Когда мы здесь говорим о родителях, мы имеем в виду не только биологических родителей ребенка. Приемные мать и отец являются родителями в полном смысле этого слова. Кроме того, «родителем» в данном случае можно считать человека, оказывающего очень сильное влияние на ребенка: члена семьи, священника, учителя или тренера. У некоторых пациентов нашей клиники в этом смысле пять-шесть «родителей», которые помогли сформироваться плохим или хорошим чертам их характера.

Различные формы насилия можно расположить в ряд по степени убывания. В очевидных случаях физического семейного насилия в США в ситуацию часто вмешиваются юридические инстанции, но другие формы бывает нелегко распознать. По мере расположения в списке насилие становится все менее и менее очевидным, что, однако, не уменьшает его отрицательного воздействия. Иногда нашим пациентам приходится немало потрудиться, чтобы осознать, что в детстве они подвергались такому неочевидному насилию, с последствиями которого теперь надо работать.

Понятно, что эти формы насилия не причиняют стопроцентный неисправимый ущерб — иногда с ним можно справиться даже самостоятельно. Иосиф, сын Иакова из книги Бытия (тот самый, которому отец подарил разноцветную одежду), был несомненно жертвой насилия. Его мать умерла, когда он был совсем маленьким; отец обожал его и осуществлял над ним то, что мы назвали бы сейчас гиперопекой; его братья открыто ненавидели его и продали в рабство, где он в страданиях провел много лет. И все же, когда ситуация изменилась, он нашел в себе достаточно сил, чтобы простить братьев и приветствовать своего отца.

Однако большинство людей нуждается в проработке проблем, связанных с насилием. Один из первых шагов в процессе исцеления — определить природу «третьего слоя пирога», то есть тот фактор или те факторы, которые мешали тому, чтобы «сосуд любви» пациента наполнился.

Активное насилие

Физическое насилие легко увидеть и определить — это избиение и сексуальное насилие разной степени вплоть до полового акта. Такие виды не только осуждаются морально, но и практически всегда вступают в конфликт с законом.

К активным и разрушительным, хотя и не противозаконным видам относится также вербальное насилие — выражение ярости и злости в словесной форме. Крики и гневные обвинения (заслуженные или незаслуженные) надолго оставляют невидимые шрамы в душе ребенка, а значит, в этом случае он также подвергается активному насилию.

В одном из телевизионных рекламных роликов показано, как тяжело может ранить вербальное насилие. В этом ролике крупным планом показан рот взрослого человека, общающегося с ребенком. На протяжении всего ролика он говорит: «Как ты мне надоел!», «Вечно ты все портишь!», «Все из-за тебя!» и так далее. Любой зритель этого ролика чувствует боль, причиняемую вербальным насилием.

Теперь представим себе, что ребенок затеял какое-то дело. Родители наблюдают за ним, поправляют, дают указания и, может быть, сами принимаются за это дело: «Эй, ты делаешь неправильно, дай-ка мне». Представьте себе, какое впечатление производят на ребенка подобные действия. Такое вмешательство, пусть даже с самыми лучшими намерениями, классифицируется как активное насилие, причиняющее такой же вред ребенку, как и более очевидные формы насилия.

Если вы обнаружили активное насилие в своем детстве, вам надо разобраться с ним. Необходимый первый шаг к личностной цельности — просто признать его существование; пока этого достаточно.

Вы можете с полным правом заявить: «Мои родители такого никогда не делали», но подождите с выводами. Существуют и другие, более распространенные и столь же разрушительные формы насилия, которые можно назвать «тихим» насилием, когда отсутствуют необходимые факторы, наполняющие детские сердца любовью: родительское время, внимание и теплое отношение.

Пассивное насилие

Предположим, что один или оба родителя настолько заняты, что не доступны для ребенка физически и (или) эмоционально. К сожалению, многие очень разрушительные формы пассивного насилия так и не распознаются. Насилие, причиненное родителями-алкоголиками или нарко-манами, широко известно и повсеместно признается, но другие порождающие насилие типы поведения (например, трудоголизм) в некоторых слоях общества восхваляются и идеализируются. Трудолюбие — известная добродетель, но для некоторых людей работа занимает место Бога. «Насилие? Никогда!» — восклицает выросший в такой семье ребенок.

Консультируя пациента по имени Боб, мы затронули тему пассивного насилия в его детстве. Боб был возмущен и обижен, узнав, что, по нашему мнению, он подвергался насилию со стороны своего отца-трудоголика.

— Как вы можете говорить, что в моем детстве было насилие! Да мой отец работал не покладая рук, и все для нас!

— Наверное, он действительно много работал. А вот уделял ли он вам свое время и внимание, были ли ваши отношения теплыми, вкладывал ли он часть себя в ваше воспитание, как следует родителю?

— Да, но...

— Эти теплые, любящие отношения были вам необходимы, но у вас их не было.

— Да, но...

— Мы не выступаем с обвинениями против вашего отца, а просто стараемся воссоздать точную картину вашего детства. Вы были полностью лишены эмоциональной поддержки со стороны отца. — Но... Но...

Прошло довольно много времени, прежде чем в мозгу Боба забрезжило понимание. Сознательно или нет, но его отец пренебрегал сыном. Наша задача состояла не в поисках виновника, а в ответе на вопрос, имело ли место пассивное насилие в детстве Боба. Ответ оказался положительным.

Существуют и другие формы пассивного насилия, которые могут быть ненамеренными или неизбежными, что, впрочем, не меняет их результата.

Покинуть ребенка — значит причинить ему вред. Любой развод, как бы спокойно он ни проходил, приводит к тому, что один из родителей покидает ребенка. Если отец в течение долгого времени служит в армии или если один из родителей умирает, он также покидает ребенка. В первом случае ребенок покинут по необходимости, во втором — ненамеренно и неизбежно. Но в своем подсознании (а именно там и находится его «сосуд любви») ребенок все равно считает, что его покинули.

В нашей клинике мы спрашиваем пациента, который в детстве был усыновлен: «Вы когда-нибудь интересовались, кто ваши биологические родители?». Хороший ответ: «Да» или «Иногда». Если же пациент начинает с горячностью отрицать свой интерес («Нет, никогда!»), мы настораживаемся — возможно, он не проработал проблемы, связанные с оставившими его родителями.

Отец, который постоянно отмахивается от ребенка, совершает пассивное насилие, которое довольно часто трудно вспомнить или установить. Например, папа приходит домой с работы и устраивается перед телевизором. «Не сейчас, сынок», «Нет, малыш, я слишком устал», «Может быть, попозже», «Эй, ты что, не видишь, что я смотрю новости? Не мешай», «Дети, идите играть на улицу». Впоследствии ребенок, скорее всего, не вспомнит эти постоянные отталкивающие окрики, потому что для него такое поведение нормально — это же папа.

Или мама возвращается с работы (с родительского собрания, урока тенниса, спортивных занятий) и начинает готовить ужин. «Нет», «Не мешайся под ногами», «Если тебе нечего делать, разбери грязное белье», «Нет, не надо мне помогать, ты все испортишь», «Ты слишком мал, чтобы с этим справиться, иди играй», «Не слоняйся по кухне, не мешай, когда я готовлю».

Родитель, не проявляющий своих чувств (такими часто бывают высокоинтеллектуальные люди), также не способен наполнить «сосуд любви» ребенка просто потому, что они с ребенком разговаривают на разных языках: ведь дети реагируют на спонтанном, интуитивном уровне.

Теперь поговорим о пассивном вербальном насилии. В этом случае на ребенка не кричат, не бранят, но и никогда не хвалят. Он не получает ни ободрения, ни поддержки. Одна из наших пациенток до двадцати лет жила с родителями; ее отец никогда не был с ней груб, но он ни разу за двадцать лет не назвал ее по имени.

Удивительно, как много наших пациентов признаются: «У нас в семье не было принято целовать или обнимать друг друга». При пассивном сексуальном насилии в отличие от активного между родителями и детьми не происходит сексуального контакта, но и никакого другого физического контакта тоже нет. В таких семьях не обнимают и не прижимаются друг к другу, не играют вместе в шумные игры; в них родители не обсуждают с детьми вопросов, связанных с сексом, и не готовят их к будущей сексуальной жизни.

Еще одна форма пассивного насилия заключается в отсутствии любви между родителями. Например, серьезные затруднения в половой жизни родителей, даже не проявляясь внешне, могут воздействовать на ребенка на подсознательном уровне. «Я всегда знал, что с мамой и папой что-то не так, но не знал, что именно. Это не могло на меня повлиять, я ведь не знал об этом». Нет, могло и влияло, и влияет до сих пор. Часто сексуальное обучение ребенка проходит на интуитивном уровне, заключаясь в невысказанном ощущении того, что у мамы и папы в их взрослой жизни все нормально.

Навязчивое поведение или перфекционизм родителей может и не касаться ребенка напрямую, но ребенок следит за тем, как мама каждую неделю ползает по ванной комнате, отчищая кафель зубной щеткой, или как папа каждые три дня косит газон, —- и он впитывает в себя невербальный смысл этих действий.

Если в детстве вы жили с родственником, страдающим депрессией, вы находились в ситуации насилия. Родитель, излишне приверженный церковным ритуалам или правилам, также создает такую ситуацию. Вместо милости, любви и принятия ребенок получает отвержение — родители ценят только его внешние поступки.

Вспомните свои детские годы. Слова «нормальное детство» ничего не говорят тому, кто о нем вспоминает. Дети не сравнивают свою домашнюю жизнь с внешним стандартом — этим стандартом для них является их собственная семья. Их жизнь и есть норма. Они получают знания о том, что такое дом и семья, от своих собственных родных людей.

Как рассказывал один наш пациент: «У нас дома папа всегда благословлял пищу, протягивая над ней руки, — до этого она как бы не считалась съедобной. Я был поражен, когда в первый раз обедал в семье моей невесты и за столом все взялись за руки для молитвы благословения. Мелочь, конечно, но она научила меня тому, что представления о нормальном относительны».

Так вот, забудьте о «нормальном детстве». В вашем детстве родители обнимали вас и друг друга? Можете ли вы вспомнить случай, когда вы рассказали им о чем-то важном для вас и вас услышали? Сидели ли вы у них на коленях, укачивали ли вас, рассказывали ли вы им о том, что было в школе? Брали ли вас с собой в гости или на прогулки? Занимались ли вы чем-нибудь вместе? Короче, вспомните, ощущали ли вы в детстве постоянное эмоциональное участие родителей в вашей жизни? Если такие воспоминания отрывочны или отсутствуют, отметьте это (буквально запишите на листе бумаги), и последуем дальше.

Эмоциональный инцест

Это не совсем удачное название, так как слово «инцест» вызывает неверные ассоциации. С другой стороны, в более широком смысле эти ассоциации правильны. Сам по себе эмоциональный инцест не имеет ничего общего с сексом, хотя в своих крайних проявлениях может привести и к сексуальному насилию какого-то рода. Эмоциональный инцест — это крайний случай смены детской роли в семье на родительскую.

В инцесте, как его обычно понимают (сексуальном насилии родителя над ребенком) малыш в каком-то смысле принимает на себя роль взрослого, то есть становится сексуальной заменой второго родителя. В эмоциональном инцесте ребенок тоже играет роль родителя по отношению к своему реальному родителю.

Смена ролей, называемая эмоциональным инцестом, еще более туманна и менее поддается определению и выявлению, чем пассивное насилие. Отрицание здесь также сильнее. Одна из причин, почему мы используем термин «эмоциональный инцест», — мы хотим привлечь внимание, показать серьезность ситуации. Эмоциональный инцест не столь травматичен, как сексуальный, но и он искажает соответствующие семейные роли.

При эмоциональном инцесте любящие отношения между родителем и ребенком, так сказать, вывернуты наизнанку. Установка (в большинстве случаев подсознательная) родителя следующая: «Я не очень привязан к жене (или «привязана к мужу»), но у меня есть ребенок, которого я люблю больше всего на свете». Часто это означает следующее: «От жены (мужа) я не получаю достаточно любви, потому что у нас обоих «сосуды любви» почти пусты, но я могу получить любовь моего ребенка». И человек-половинка обращается к ребенку, чтобы тот дополнил его до целого.

Пример эмоционального инцеста — история Стефани. Ее мать страдала хронической депрессией и почти не могла исполнять свои роли жены и матери. Мама много спала, весь день не вылезала из халата, принимала таблетки. В возрасте восьми лет Стеф сама готовила завтрак. Когда она приходила домой из школы, то сразу шла в спальню проверить, как чувствует себя мама, и узнать, не надо ли готовить обед. Стеф пришлось заменить свою мать в ведении домашнего хозяйства. Сам того не осознавая, ее отец постепенно стал сильно зависеть от дочери не только в практическом, но и в эмоциональном смысле. И мать, и отец вытягивали из «сосуда» Стеф любовь, вместо того чтобы наполнять его.

В крайних случаях эмоционального инцеста, когда ненормальная эмоциональная связь между родителем очень укрепляется, эмоциональный инцест может перейти в физический. Но и сам по себе эмоциональный инцест может нанести ребенку очень большой вред.

Мы уже задавали вам вопрос: «Были ли ваши родители эмоционально доступными для вас в вашем детстве?». Теперь мы спросим: «Были ли вы доступными для своих родителей?». Не говорите: «Да, но...». Мы не ищем виноватых, а просто стараемся выяснить обстоятельства ваших детских лет. Случайно или намеренно со стороны ваших родителей вы служили им эмоциональной «подпоркой»?

Незавершенное дело

Одна наша пациентка, справившаяся с этой проблемой, предложила для нее прекрасную иллюстрацию. В ее семье женщины из поколения в поколение шили лоскутное одеяло. Это одеяло было начато в середине XIX века, и каждое поколение прибавляло к нему несколько новых квадратов.

«Незавершенное дело» похоже на такое одеяло — это сильное желание или установка родителей, которые передаются от них детям.

В классической пьесе «Смерть коммивояжера» художественными средствами изображен типичный случай «незавершенного дела». Мелкий коммивояжер Уилли Ломан — типичный неудачник в своей профессии, и ему кажется, что он может обрести успех через карьеры своих сыновей. Получается, что сыновья Уилли должны прожить не свои собственные жизни, а жизнь отца в удачном варианте. Сын Уилли Бифф сопротивляется давлению отца, и разворачивающаяся в пьесе драма показывает, какими сильным может быть этот источник проблем.

«Незавершенное дело» — это дело матери или отца, которое им не удалось закончить. Может быть, в жизни одного или обоих родителей есть область, не удовлетворяющая их. Например, отец чувствует себя разочарованным и сексуально неудовлетворенным в браке. Глядя на свою семейную жизнь, он ощущает безнадежность и недостаток чего-то очень важного. Предположим, он постоянно злится на жену или даже вообще на всех женщин. Если он не разберется с этой проблемой (для чего ему понадобится Божья помощь), он, возможно, передаст свою безнадежность и разочарование в браке сыновьям и дочерям.

Кроме того, что пьеса «Смерть коммивояжера» и по стилю, и по построению представляет собой прекрасный образец драматургии, она демонстрирует нам пример, может быть, самого распространенного типа «незавершенного дела», встречающегося в очень многих семьях, — стремления к успеху. Отец не сумел пробиться к вершине, так пусть это сделает за него сын, и тогда отец тоже как бы добьется успеха через достижения сына.

«Незавершенное дело» является также второстепенной темой хорошего фильма «Поворотный пункт». В этом фильме изображены две балерины, выбравшие разные пути в жизни.

Одна, которую играет Энн Банкрофт, продолжала выступать, гонясь за славой; другая (Ширли Маклейн) оставила сцену, выйдя замуж и родив ребенка. И вторая сказала: «Тебя шестнадцать раз вызывали на бис, а я один раз забеременела». Дочка ее выросла, начала брать уроки танца у подруги матери, и вот-вот станет известной балериной. И одна и другая, таким образом, получили возможность закончить свои «незавершенные дела»: одна — материнство, другая — карьеру. В фильме есть и иные интересные мысли, но тема «незавершенного дела» проходит через него «красной нитью».

В нашей клинической работе мы часто встречаемся с этим типом «тихого» насилия. В «Смерти коммивояжера» представлен явный случай, но в реальной жизни «незавершенное дело» может быть не столь очевидным. Например, Питер пришел к нам с жалобой на постоянную глубокую депрессию. Он всегда хотел поступить в семинарию, и вот теперь он учился там и делал блестящие успехи. Бог призвал его к служению, все шло отлично. Откуда же взялась тяжелая депрессия?

В недоумении психологи-консультанты обратились к членам его семьи, чтобы узнать их точки зрения. Отец Питера признался: «Я очень хотел учиться в семинарии, но не сумел поступить». Провал унизил его, и он с женой скрывал ото всех этот эпизод своей жизни. Однако его сын сделал подсознательный выбор и продолжил «незавершенное дело» отца. Консультирование помогло Питеру понять, что он ответил не на призыв Бога, а на голос призрака из прошлого своего отца. После того как Питер бросил учебу в семинарии, его депрессия прошла сама собой.

Кстати, Питер стал дьяконом в своей церкви и очень доволен. Теперь он живет своей собственной жизнью, что и было с самого начала задумана Богом.

Часто проблема «незавершенного дела» возникает в среднем возрасте; особенно это касается мужчин, но случается и с женщинами. Такие люди всю свою молодость проводят в погоне за какой-либо целью — богатством, успехом, семьей. Но вдруг человек останавливается и говорит себе: «Постойте! Мне же это вовсе не нравится! Это пустое дело!». Энергия, приводящая в движение навязчивую деятельность, вдруг иссякает, как будто в ракете кончилось топливо. «Зачем я кручусь, как белка, в этом колесе?». Таким образом, у кризиса среднего возраста есть своя положительная сторона: человек вдруг понимает, что он проживает жизнь по плану чьего-то «незавершенного дела».

Христианин сделает отсюда важный теологический вывод: «Если я хочу подчиняться Божьей воле, мне не следует работать ради осуществления фантазий моих родителей».

«Незавершенное дело» родителей может также отразиться на выборе партнера их взрослым ребенком. Если мама разочарована в мужчинах вообще и папе в частности; если папа рассержен на женщин вообще и маму в частности, ребенок поймет это, как бы родители ни старались скрыть свои чувства. Бывает, что молодой человек или девушка выбирает себе для брака совершенно немыслимого партнера, и все родственники чешут в затылке и недоумевают: «И о чем только он (она) думает?». А этот выбор был частично мотивирован «незавершенным» гневом матери или отца, потому что выросший ребенок «осуществляет» убеждение родителя о том, что противоположный пол никуда не годится. Ребенок воплощает в жизнь внутреннюю борьбу матери или отца.

Негативные сообщения

Пятая и наиболее коварная категория насилия — это явные и тайные сообщения о том, как устроен окружающий мир, которые ребенок получает от родителей. Кто я такой? Можно ли доверять людям? Что такое жизнь? Кто такой Бог? Какова моя ценность? Мировоззрение ребенка формируется на основе высказанных и невысказанных ответов родителей на такие вопросы.

Отрицательные сообщения могут быть словесными. Например, вместо того чтобы просто сделать сыну замечание за его проступок, мать раздраженно кричит: «Ты никуда не годишься! Зачем только я родила тебя!», то есть совершает своего рода «словесное убийство». У ребенка еще нет независимых критериев, по которым он мог бы оценить правдивость этого высказывания, поэтому он думает: «Раз мама так сказала, значит, так оно и есть». У ребенка также еще не развились рациональные механизмы психологической защиты, и он не может рассудить: «Бедная мама, у нее, наверное, какие-то неприятности, не связанные со мной». Напротив, в глазах ребенка все на свете относится лично к нему. Самый важный человек в его жизни только что сообщил ему нечто, и он воспринял информацию в той форме, в какой она была преподнесена. Такие сообщения глубоко ранят беззащитного ребенка.

Инстинкт и интуиция ребенка посрамят любой радар из «Звездных войн». Ребенок улавливает смысл и нюансы посылаемых ему сообщений даже тогда, когда сами родители не понимают, что они ему сообщают. Можете сколько угодно говорить ребенку о своей любви, но если его рождение было незапланированным и вы до сих пор сожалеете о нем, ребенок это поймет.

Автократические, или диктаторские семейные отношения также порождают созависимость. О насилии в семье можно говорить, если стиль мышления родителей — это единственно приемлемый стиль мышления; если взгляды родителей считаются единственно правильными взглядами; если ребенку не разрешается ни задавать вопросы, ни анализировать, ни тем более экспериментировать.

Выросшие дети покидают родной дом постепенно — сначала мысленно и эмоционально, а потом и физически. Они вылетают из родного гнезда иногда еще до того, как у них «отрастут маховые перья», и это хорошо и нормально. Жесткие родители, ожидающие, что ребенок вечно будет «шагать в ногу» с ними, должны готовиться к мятежу. Мятеж может быть подавлен, но вред будет нанесен.

Авторитетность и авторитарность, сильное духовное руководство и узкое туннельное видение — где граница между ними? Когда вы вспоминаете прошлое, вы не всегда видите эту границу и тем более не всегда можете определить, на какой стороне от нее были ваши родители. Читая, не забывайте об этом возможном источнике проблем. Если сейчас вам трудно справедливо оценить свое детство, возможно, вы сделаете это позже.

Когда мы перечисляем формы насилия в клинике или в нашей радиопередаче в прямом эфире «Клиника Минирта — Майера», некоторые пациенты или радиослушатели говорят: «Да у меня в семье они все были». Одна форма насилия порождает другую, и нередко несколько из них существуют в одной семье одновременно.

ПОТЕРЯННОЕ ДЕТСТВО

Наш долгий опыт говорит о том, что постоянное насилие в семье приводит не только к появлению созависимости — оно приводит к тому, что целые части детства пропадают в буквальном смысле слова.

Например, Чарлз не может вспомнить, как он учился в седьмом и восьмом классе, он даже не помнит, в какую школу ходил. Дело в том, что в течение этих двух лет он испытывал сексуальное насилие со стороны своего дяди, который поселился по соседству.

Дженнифер знает, что, когда ей было десять, ее отец занимался судебной тяжбой, но она не помнит этого времени.

Потери, вызванные насилием, портят «слоеный пирог», осушают «сосуд любви» и приводят к серьезным проблемам. Помните Энн, страдающую зависимостью от пищи и телевизора? Она с огромным трудом осознала, что в ее детстве присутствовало насилие. В конце концов намерения ее родителей были самыми лучшими, да и сами они были хорошими людьми. Насилие со стороны ее отца было совершенно непреднамеренным. Он очень любил Энн и очень много работал для нее. Он прекрасно справлялся с социальной ролью добытчика и главы семьи, выполнял все свои повседневные обязанности. Мать увлекалась разнообразными прекрасными теориями и миссиями, они поглощали ее внимание и развлекали ее, но в наш стремительный век всего этого и ожидают от женщины. Она вовсе не собиралась лишать Энн своей заботы и общения — и все же лишила. Оба родителя девочки, да и она сама, были уверены в том, что она получает превосходное воспитание. Чтобы выздороветь, и Энн, и вам надо увидеть свое детство без прикрас. Не определив проблем своего детства, ни Энн, ни вы не сможете выбрать любовь.

Каким образом зависимость от телевидения или скальпеля пластического хирурга возникла из пассивного насилия, перенесенного Энн в детстве? Возможно, корни и ваших сегодняшних несчастий тянутся из детства. Мы обсудили «третий слой пирога» — насилие в его многообразных формах. Посмотрим теперь, как оно порождает проблемы в нашей взрослой жизни.

Глава 5

Циклы

Глэдис и Джону Джорданам удалось уничтожить призраков прошлого, разрушавших их счастье, но это было нелегко.

Через несколько недель Джорданы неохотно пришли в нашу клинику на очередную консультацию. Они вели себя точно так же, как в первый раз: Джон ерзал в кресле, Глэдис сложила руки на коленях и нервно теребила платок. Ее худое напряженное лицо выглядело таким же преждевременно постаревшим.

— В прошлый раз, Глэдис, мы говорили о вашем отце и его влиянии на вас, — начали мы. — Он никогда с вами не разговаривал, вообще не обращал на вас внимания. Я предположил, что вы переносите эмоциональную глухоту своего отца на Джона, потому что для вас это привычное поведение отца, хотя на деле Джон вовсе не такой. Вы подумали об этом?

— Подумала, — она облизала губы. — Если честно, я не вижу ничего общего. Джон совершенно не похож на папу: Джон не пьет и не курит, он хороший христианин. А папа был совершенно другим. Общее у них только то, что они не умеют слушать. Ни Джон, ни папа не слышат, что я говорю. Доктор, по-моему, вы не понимаете, что я хочу сказать.

Психологи-консультанты специально обучаются активному слушанию, поэтому слова Глэдис скорее относились к ее собственной проблеме.

— А ваш отец, Джон, всегда критиковал вас и никогда не был вами доволен. Не кажется ли вам, что из-за этого вы видите критику там, где ее нет?

Джон хмыкнул.

— Вам легко говорить — вы-то с Глэдис не живете.

— Вы не согласны с такой моей интерпретацией?

— Я бы и рад согласиться, но на самом деле все по-другому. Вы слышали анекдоты про сварливых жен? Так вот, для меня они вовсе не смешны.

— Я тоже так считаю.

Даже мышка, забежавшая в дом Джорданов и послушавшая их обычные разговоры, подтвердила бы, что наши выводы верны и очевидны. Единственными людьми в мире, которые не могли этого понять, были сами Джорданы. Почему?

ПРИЧИНЫ ЗАВИСИМОСТИ

Инстинкт дома

В 1960 году Шила Бернфорд написала классическую повесть о животных под названием «Невероятное путешествие». Хотя эта история вымышленная, она основана на реальных фактах. В ней рассказывается о том, как две собаки и кошка, оставленные в гостинице для животных на время длительного отпуска хозяев, почувствовали непреодолимое желание вернуться домой. Зов родного дома вел их на запад. Они прошли почти триста миль по Канаде, и никакие лишения, препятствия и беды не могли их остановить. Они должны были снова увидеть свой дом.

После рождения мальки лосося спускаются по реке к морю, где потом и живут. Но через много лет голос родного дома зовет их назад. Они поднимаются для нереста по той же самой реке и мечут икру на том же самом месте, где когда-то началась их жизнь, после чего погибают.

Люди с изумлением узнают о замечательных примерах проявления инстинкта дома у птиц и животных, не подозревая при этом, что у великого скитальца — человека — тоже имеется такой инстинкт, только проявляется он совсем иначе.

Прослушав наш рассказ, Джон покачал головой:

— Инстинкт дома? У Глэдис? Не может быть, она даже

магазина не способна найти.

— А если бы я в машине не сидела рядом с тобой с картой в руках и не показывала, куда ехать, ты бы и Далласа не нашел, — огрызнулась Глэдис.

— Как это Далласа не нашел, мы же живем в Далласе!

— А я что говорю!

Инстинкт дома у людей не имеет ничего общего с географией. Он действует на просторах нашего сознания. Мы не в буквальном смысле слова возвращаемся в то место, где родились и где прошло наше детство, а пытаемся воссоздать свое детство в своей теперешней жизни.

Знаменитый писатель Томас Вулф сказал в одном из своих произведений: «Вы не можете вернуться домой». Мы и не возвращаемся — вместо этого мы переносим детство к себе. Каждому из нас присуща фундаментальная потребность воссоздавать в своей жизни обстоятельства своей родительской семьи, даже если эти обстоятельства были разрушительными и причиняли боль. Это одно из самых трудных для понимания открытий, с которым должен примириться созависимый.

Характерные черты созависимых — излишний груз вины и магическое мышление. Эти два фактора, наряду с другими, играют важную роль в воссоздании родительской семьи, поскольку желание воспроизвести ее у созависимых сильнее, чем у большинства других людей. Говорят, что только двадцать процентов наших решений принимаются на уровне сознания, тогда как остальные приходят из глубин подсознания, которое у созависимого искажено (помните дерево, пораженное молнией?).

Магическое мышление

Лучше всего магическое мышление объяснить на примере. Возьмем Луизу. И мать, и отец ее были алкоголиками. Вся семья держалась на брате, который был двумя годами старше Луизы, а сама она хотела только одного — избавиться от родителей. Она хорошо училась в школе, перескочила через восьмой класс, закончила школу на год раньше и сразу записалась на четырехлетние курсы медсестер в больнице Святого Иосифа. Там она тоже быстро стала одной из лучших учениц.

Однако через два года обучения на курсах Луиза попала на лечение в нашу клинику. Целыми днями она безразлично просиживала на стуле рядом с кроватью, не чувствуя ничего, кроме усталости. Свои красивые русые волосы она туго стягивала сзади резинкой, отчего ее истощенное лицо казалось еще более худым; у нее были красивые тонкие руки и быстрый взгляд. При росте сто семьдесят сантиметров она весила около пятидесяти килограммов.

— Доктор Минирт, — начала она, — я решила сразу сказать вам, что, по-моему, мне здесь нечего делать.

— Это хорошо, что вы так откровенны, — ваша прямота ускорит нашу работу. — Франк Минирт сел на стул, стоящий в углу, чтобы быть от нее на некотором комфортном для нее расстоянии. — Как вы себя чувствуете?

Она быстро посмотрела на него и тут же отвела взгляд.

— А вы действительно хотите знать?

— Да, конечно.

— За четыре дня, проведенных здесь, я прибавила полтора килограмма. Если бы моя преподавательница не заставила меня лечь к вам в клинику, меня бы здесь не было.

— Когда вы к нам поступили, вы весили меньше пятидесяти килограммов. Скажите, какой у вас, по-вашему, должен быть вес?

— Ну, это почти идеальный для меня вес. Вообще-то я бы хотела сбросить еще килограммов пять — знаете, последние пять кило уходят труднее всего.

Она безрадостно улыбнулась.

— Вы учитесь на медсестру. Знаете, что такое анорексия? Ее бегающие глаза остановились и засверкали.

— Конечно, я знаю про анорексию! — резко сказала она. — Но моя преподавательница не права — никакой анорексии у меня нет. Я слежу за весом, хочу хорошо выглядеть — при чем тут болезнь? Она ничего не понимает. — Луиза пожала плечами. — Вы должны обследовать меня и сказать ей, что она не права, иначе я у вас застряну.

— Сегодня ваша преподавательница звонила мне и очень хвалила вас за трудолюбие. Она о вас высокого мнения, говорит, что вы с большим энтузиазмом помогаете другим людям.

— Ну, может быть. Франк с минуту помолчал.

— Луиза, — сказал он наконец, — а почему вы решили стать медсестрой? Скажите правду.

Она посмотрела прямо ему в глаза, но тут же, наклонив голову, уставилась в пол.

— Чтобы уйти из дома. Вы знаете про папу и маму, про то, какие они пьяницы. Папа потерял работу за полгода до того, как я окончила школу, а мама вообще никогда не работала. Денег у нас совсем не было. На курсы Святого Иосифа нелегко попасть, но они дают студентам и общежитие, и бесплатное питание, и стипендию. Я хотела получить образование, и у меня не было другого выхода, разве только в армию пойти. Но я решила, что так будет быстрее.

— Ваши родители могут вами гордиться.

— Папа мной очень доволен, а мама переживает. Она считает, что я должна жить дома и поступить в колледж в нашем городе.

— То, что ваша мама недовольна, вас беспокоит?

— Да она недовольна всем, что я делаю. Ей просто надо, чтобы я была дома и занималась хозяйством. Когда я стану медсестрой, заработаю много денег и найму ей домработницу, тогда дома все будет в порядке. Пока я училась в школе, я не успевала и учиться, и по дому помогать.

— Вы чем-нибудь занимались в школе помимо учебы?

— Нет. Папа говорил, что мне надо играть в баскетбол, но я ростом не вышла. — Она наклонилась вперед, крепко сжала свои бледные губы и глубоко вздохнула. — Знаете, это мама довела папу до пьянства. Он сам мне сказал. Если бы не она, он был бы замечательным человеком.

Наверное, вы уже представили себе потерянное детство Луизы: оба родителя были алкоголиками и поэтому эмоционально не доступными для дочери; являясь жертвой эмоционального инцеста, она брала на себя ответственность, совершенно не соответствующую ее возрасту; ее мать постоянно посылала ей негативные сообщения. Маленький ребенок, скрывающийся в душе Луизы, не получал пищи и не мог расти; ее «сосуд любви» был практически пустым.

Зададим себе вопрос: как маленький ребенок общается с окружающим миром? Новорожденный ребенок абсолютно эгоцентричен; его послания окружающим говорят: «Хочу есть», «Мне плохо», «Мне нужно», «Я хочу». Он плачет — и приходит еда, тепло, утешение. «Я попросил, и мне дали. Я сам причина того, что меня кормят и обо мне заботятся». Это нормальный ход вещей. Когда Бог сказал «Люби ближнего своего, как самого себя», Он предполагал тем самым наличие в нас любви к самим себе.

По мере того как ребенок растет, его мир и горизонты постоянно расширяются. Однако какими бы самоотверженными и неэгоистичными мы ни стали, какая-то наша частичка желает, чтобы мир вращался вокруг нас так, как было в детстве. Битва Галилео Галилея с геоцентристами касалась намного большего, чем положения звезд и планет: утверждение «Я, а значит, и все человечество, находимся в центре Вселенной» у нас в крови.

Такого мировоззрение остается с ребенком, когда он выходит из младенческого возраста. Детский эгоцентризм сохраняется, хотя ребенок видит, что мир простирается далеко за пределы его личности. Для маленького ребенка (как и для некоторых культур) мир в буквальном смысле находится «в глазах того, кто его видит», Другими словами, аспекты действительности воспринимаются ребенком как важные лишь в той мере, в какой они касаются его самого. И наоборот, ребенок думает, что может влиять на окружающий мир, а если ему не удается изменить что-то нужное, он винит в этом себя. Ребенок подсознательно считает, что у него, как у феи-крестной из сказки, есть некая волшебная палочка, способная изменять окружающее: «Если я сделаю так-то и так-то, случится то-то и то-то. Если я буду хорошим, мама меня полюбит. Если я все сделаю правильно, папа обратит на меня внимание».

Ребенок не догадывается, что у папы и мамы есть собственные проблемы, возникшие по не зависящим от него причинам. Эмоционально он связан только с ними; значит, по его мнению, и они связаны только с ним. Ребенок считает, что все чувства родителей зависят от него самого. «Если маме плохо, это из-за меня». «Если бы я слушался папу, он бы не пил так много».

«Если я сделаю то-то, случится то-то». Это и есть магическое мышление, свойственное созависимым.

На самом деле, конечно, дети мало на что влияют. Даже собака обычно не слушается пятилетнего ребенка. Контроль детей над обстоятельствами существует только в их сознании, в первобытном желании волшебным образом создать желаемое.

Родители собираются разводиться, а ребенок верит: «Если я буду вести себя идеально, этого не случится». Отец — трудоголик, а ребенок думает: «Если бы папе со мной было интересно, он больше времени проводил бы дома». Магическое мышление — прерогатива детства, и малыши достигают в нем больших высот. С «потерянными» детьми оно остается и тогда, когда они вырастают.

У большинства киноактрис стройная красивая фигура; любой модный журнал полон фотографий прекрасных худощавых фотомоделей; мода создается для худы*. Наша культура приказывает: «Никакого жира — ты должна быть стройной!». В глубинах подсознания Луизы прячется мысль: «Если только я стану достаточно стройной, я буду счастлива, и все меня полюбят». Это значит: «Я знаю, что могу изменить прошлое, если постараюсь». Еще одна мысль: «Мама наконец-то полюбит меня, если я буду достойна любви и добьюсь успеха». И самая опасная из тайных мыслей: «Папин характер и счастье зависит от других, значит, и мои тоже». Вся жизнь Луизы пронизана магическим мышлением.

С магическим мышлением приходит чувство вины, потому что они зависят друг от друга.

У чувства ответственности за происходящее («Если я все сделаю правильно, я волшебным образом изменю плохую ситуацию к лучшему») есть неприятная оборотная сторона: «Если ничего не изменилось, это моя вина, так как я недостаточно старался».

Что же происходит? Как бы ни старался ребенок, ситуация в семье разрешается трагически — родители разводятся. Несмотря на все старания ребенка, его трудоголика-отца никогда не бывает дома. «Волшебство» у ребенка не получилось, и он испытывает отчаянное чувство вины.

«Если бы я только постарался, все было бы хорошо, но у

меня не вышло».

«Я причина ссор мамы и папы — я слышал, как они спорили из-за меня. Я во всем виноват».

Самодельная ловушка вины

Конечно, предположения ребенка необоснованны — у него нет ни магической, ни какой-либо другой власти над родителями, и он не может контролировать их мысли и поступки. Вообще ни один человек (и ребенок тоже) не способен самостоятельно построить или разрушить счастье другого человека. На эмоциональном уровне ребенок мало влияет на своих родителей, особенно если эти родители — созависимые и имеют массу своих серьезных проблем. Убеждения ребенка в его контроле над родителями нелогичны, но наши базовые убеждения вообще редко порождаются логикой.

Вина была мощной движущей силой мысленных путешествий Верил Мейсон. Когда могущественная фигура в ее жизни — отец — проявил к ней сексуальный интерес, в ее детском мозгу возникла мысль, что она сама спровоцировала отца на это. Как же иначе? Уже тогда она понимала, что возникшая ситуация ужасна и неправильна. Она лишь не могла понять, что вина целиком лежит на отце — ведь ее моральные ценности в то время только начинали формироваться. Ситуация вышла далеко за пределы ее контроля, и маленькая Верил объяснила ее, призвав на помощь фантазию: «Я сама виновата во всем!».

Каждый человек подвержен чувству вины. Не надо привлекать концепцию первородного греха для того, чтобы отыскать чувство вины даже у маленького ребенка. Чувство истинной вины может быть разрешено: обычные детские грехи очевидны для окружающих и заслуживают прощения. Ложное чувство вины неочевидно и часто остается скрытым. Но оно живет в ребенке, болит и разъедает его душу, а через много лет это незамеченное и непрощеное чувство выходит на поверхность самым неожиданным образом.

Став взрослой, Верил Мейсон так и не разрешила ужасную трагедию своего детства, поэтому вина и другие факторы проявились в виде самобичевания. Она постоянно завязывала отношения с такими мужчинами, которых она, как считало ее подсознание, заслуживала, — с мужчинами, обращавшимися с ней так же укестоко, как ее отец обошелся с ней в ее далеком, темном прошлом.

НАВЯЗЧИВОЕ ПОВТОРЕНИЕ

Теперь соединим магическое мышление и ложную вину с внутренней потребностью воссоздать ситуацию родительской семьи. Если жизнь в родительской семье была мучительной (даже когда выросший ребенок не помнит об этом), эта болезненная ситуация должна быть пережита вновь по следующим причинам.

Причина № 1: «Если я смогу снова пережить то, что пережил в семье своих родителей, в этот раз я сумею все исправить. Я знаю, что теперь я уничтожу боль!». Вот оно, магическое мышление!

Причина № 2: «Я сам виноват в том, что семья моих родителей была такой плохой, поэтому я заслуживаю наказания. Я заслужил эту боль». Работникам помогающих профессий, включая нас в нашей клинике, часто хочется сказать созави-симому человеку: «Вы сами навлекли на себя эти проблемы! Вы намеренно ставите себя в ситуации, которые не принесут ничего, кроме мучений». Впрочем, мы стараемся не говорить этих слов прямо, а ждем, пока пациент сам поймет, в какую ловушку он попал.

Помимо тайного желания искупить свою ложную вину созависимый может пристраститься к своему несчастью. Один из основных симптомов созависимости — зависимость от какого-то вещества, поведения или чувства. Например, созависимый может зависеть от своей эмоциональной боли. Он чувствует себя несчастным, но это чувство так знакомо и удобно — совсем как дома!

Причина № 3: стремление к знакомому и безопасному. Конечно, родительская семья созависимого, вероятно, вовсе не была безопасным местом, но ведь она была семьей его детства — единственной семьей, которую он знал. И он ищет спасения в том, что ему привычно.

Прибавьте инстинкт дома к магическому мышлению и чувству вины, и вы поймете, почему взрослые дети из дис-фунциональных семей почти всегда завязывают дисфункциональные отношения. Хотя эти отношения могут быть мучительными, убогими и даже опасными для жизни, они привычны. Они как бы говорят созависимому: «Это твой родной дом. Сейчас ты можешь все исправить. Ты это заслужил».

Именно поэтому созависимые в конце концов попадают как раз в такую ситуацию, какой они всеми силами старались избежать. Старая история повторяется вновь и вновь.

Мы спросили Джона Джордана, в чем его отец и Глэдис похожи друг на друга. Сначала он лукаво усмехнулся:

— У Глэдис и у папы одна и та же привычка стричь ногти над унитазом.

— А поважнее вы ничего не можете вспомнить? Он стал серьезным.

— Вы хотите сказать, кроме того, что они оба раздражительные и любят критиковать? Ну, Глэдис такая аккуратистка: в доме должен быть идеальный порядок. Каждая подушка взбита, каждая безделушка протерта и стоит точно на своем месте. А папа был таким же в духовной жизни, да пожалуй, и в других вещах тоже — у него все должно было быть разложено по полочкам. Я никогда об этом не думал — о том, что они во многом похожи, хотя с первого взгляда такие разные.

— Глэдис, а ваш отец и Джон похожи?

— Да, оба заняты только собой, оба отстраненные. Ни тот ни другой не обращают на меня внимания, они даже не видят меня по-настоящему. Я для них мебель... или кухонный робот.