Измерить какую-нибудь величину — это значит сравнить её с однородной величиной, принятой за едини цу.

Следует различать:

1. Точность средства измерений (accuracy) — степень совпадения показаний измерительного прибора с истинным значением измеряемой величины. Чем меньше разница, тем больше точность прибора. Точность эталона или меры характеризуется погрешностью или степенью воспроизводимости. Точность измерительного прибора, откалиброванного по эталону, всегда хуже или равна точности эталона.[1]

2. Точность результата измерений (precision) — одна из характеристик качества измерения, отражающая близость к нулю погрешности результата измерения. Следует отметить, что о повышении качества измерений всегда говорят термином «увеличить точность» — притом, что величина, характеризующая точность, при этом должна уменьшиться.

Прецизионность

Прецизионность (от англ. precision, точность) — степень близости друг к другу независимых результатов измерений, полученных в конкретных установленных условиях[и

Измерить какую-нибудь величину — это значит сравнить её с однородной величиной, принятой за едини цу.

Всякое измерение может быть выполнено с большей или меньшей точностью.

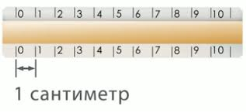

В качестве примера рассмотрим измерение длины бруска линейкой с сантиметровыми делениями.

Вначале определим цену деления линейки. Она будет равна 1 см. Если левый конец бруска совместить с нулевым штрихом, то правый будет находиться между 9 и 10 штрихами, но ближе к 10. Какое же из этих двух значений следует принять за длину бруска? Очевидно, то, которое ближе к истинному значению, т.е. 10 см. Считая, что длина бруска 10 см, мы допустим неточность, так как брусок чуть короче 10 см.

В физике допускаемую при измерении неточность называют погрешностью измерений .

Погрешность измерения не может быть больше цены деления измерительного прибора. В нашем случае погрешность измерения бруска не превышает 1 см. Если такая точность измерений нас не устраивает, то можно произвести измерения с большей точностью. Но тогда придётся взять масштабную линейку с миллиметровыми делениями, т.е. с ценой деления 1 мм. В этом случае длина бруска окажется равной 9,8 см.

Для более точных измерений можно воспользоваться штангенциркулем с ценой деления 0,1мм или 0,05 мм.

Из этого примера видно, что точность измерений зависит от цены деления шкалы прибора.

Чем меньше цена деления, тем больше точность измерения.

Точность измерения зависит от правильного применения измерительного прибора, расположения глаз при отсчёте по прибору.

Вследствие несовершенства измерительных приборов и несовершенства в развитии наших органов чувств, при любом измерении получаются лишь приближённые значения, несколько бóльшие или меньшие истинного значения измеряемой величины.

Во время выполнения лабораторных работ или просто измерений следует считать, что:

Погрешность измерений равна половине цены деления шкалы измерительного прибора.

При записи величин (с учётом погрешности) следует пользоваться формулой: A=a±Δa,

где A — измеряемая величина, a — результат измерений, Δa — погрешность измерений (Δ — греческая буква «дельта»).

"На практике наиболее часто применяются следующие методы и способы повысить точность измерений:

1) Замена менее точного средства измерений на более точное.

При отсутствии более точного средства измерений его можно разработать.

Данный способ повышения точности измерений используется, когда преобладает инструментальная составляющая погрешности измерений.

Для измерительных каналов на более точные заменяют только те средства измерений, погрешности которых преобладают при расчете суммарной погрешности канала.

2) Выбор верхнего предела измерений средств измерений, для которых нормированы приведенные основная и дополнительная погрешности, таким, чтобы ожидаемые значения измеряемой величины находились в последней трети предела измерений.

Таким способом можно уменьшить относительную погрешность средств измерений.

3) Ограничение условий применения средств измерений.

Этим способом пользуются в случае доминирования дополнительных погрешностей средств измерений, которые возникают, например, при значительных отклонениях от

нормальных значений температуры окружающего воздуха; при влиянии электромагнитных полей, вибрации и т.д.

В этих случаях уменьшают подобные влияния путем установки кондиционеров, защитных экранов от электромагнитного воздействия, амортизаторов для снижения вибрации.

4) Индивидуальная градуировка средства измерений.

Данный способ повышения точности измерений применяется в случае преобладания систематических составляющих погрешности средств измерений. Систематические составляющие погрешности средств измерений (например, для термометров сопротивления и термопар) можно значительно уменьшить путем внесения в результаты измерений поправок, полученных при индивидуальной градуировке.

5) Использование метода замещения.

С помощью такого метода исключают систематические погрешности. Он заключается в том, что после измерения измеряемая величина заменяется переменной образцовой мерой, значение которой подбирается таким образом, чтобы в измерительной схеме получить одинаковое показание прибора. При этом значение измеряемой величины принимается равным значению образцовой меры.

Пример: измерение электрического сопротивления на мосте постоянного тока.

6) Внедрение способов контроля работоспособного состояния средств измерений в процессе их эксплуатации.

Это мероприятие способствует выявлению, исключению или снижению метрологических отказов в средствах измерений. Во многих случаях системы контроля работоспособности средств измерений в процессе эксплуатации эффективны без каких-либо ограничений на составляющие погрешности средств измерений и их случайный или систематический характер.

7) Автоматизация измерительных процедур.

Такое мероприятие снижает трудоемкость измерений, способствует исключению субъективных погрешностей, возникающих при обработке диаграмм, вычислении промежуточных и конечных результатов измерений, приготовлении проб для анализов и других операций, выполняемых человеком.

8) Использование метода обратного преобразования.

Метод используется для автоматической коррекции погрешности средств измерений.

Подбирается такой обратный преобразователь, статическая реальная функция преобразования которого должна совпадать с функцией, обратной номинальной характеристике преобразования средства измерений.

Обратный преобразователь должен быть значительно точнее прямого преобразователя.

На вход обратного преобразователя подается реальный выходной сигнал средства измерений. Разность двух сигналов – входной сигнал средства измерений минус выходной сигнал обратного преобразователя - соответствует погрешности средства измерений и может использоваться для выработки корректирующего сигнала в системе настройки и в системе введения поправок.

При этом методе корректируются инструментальные погрешности любого происхождения, т.к. точность коррекции определяется высокой точностью обратного преобразователя. Коррекция осуществляется в течение всего режима измерения.

Метод широко используется при измерении, например, электрических величин.

9) Выполнение многократных наблюдений с последующим усреднением их результатов.

Этот метод применяется при преобладании случайной составляющей погрешности измерений. Как известно, случайная составляющая погрешности измерений среднего значения меньше случайной составляющей погрешности измерений текущих значений.

Метод используется тогда, когда в течение интервала времени усреднения не происходит заметное изменение текущих значений измеряемой величины, но погрешность измерений текущих значений в течение этого же интервала существенно меняется.

10) Использование тестовых сигналов.

Этот метод повышения точности измерений применяется в измерительных системах для измерений электрических и неэлектрических величин.

Суть метода состоит в определении параметров статической функции преобразования (СФП) с помощью дополнительных преобразований тестов, каждый из которых функционально связан с измеряемой величиной. Тестовые методы позволяют повышать точность измерений за счет уменьшения систематических и так называемых квазисистематических погрешностей.

11) Использование информационной избыточности.

Информационная избыточность – такое состояние измерительной информации, при котором она больше необходимой для реализации функций управления объектом.

Пример использования информационной избыточности для повышения точности измерений - включение в измерительную систему дополнительных средств измерений, измеряющих одну и ту же величину, и усреднение их показаний.

Другой пример - наличие связей между измеряемыми величинами, обусловленных свойствами объекта измерений или управления. Эти связи могут быть использованы для исключения промахов при измерении отдельных величин и для повышения точности измерений всей совокупности измеряемых величин.

12) Разработка или совершенствование методик выполнения измерений

Если доминируют методические составляющие погрешности измерений, то этот способ повышения точности измерений является единственно эффективным.

В ИИС и АСУ ТП составляющие методической погрешности измерений, обусловленные отличием алгоритма вычислений от функции, строго определяющей зависимость результатов вычислений от аргументов измеряемых прямым методом величин, уменьшают применением более совершенного алгоритма.

При существенной методической погрешности измерений средних или интегральных значений, обусловленной ограниченным числом "точек" измерений или отклонениями действительных значений от номинальных значений неизмеряемых величин, входящих в функцию в виде констант, соответствующее совершенствование методики выполнения измерений дает заметный эффект в повышении точности измерений. Методики выполнения измерений могут быть усовершенствованы изменением алгоритма обработки результатов измерений. В этом случае проводят аттестацию алгоритма в соответствии с нормативными документами.

Погрешность измерения — отклонение измеренного значения величины от её истинного (действительного) значения. Погрешность измерения является характеристикой точности измерения.

Выяснить с абсолютной точностью истинное значение измеряемой величины, как правило, невозможно, поэтому невозможно и указать величину отклонения измеренного значения от истинного. Это отклонение принято называть ошибкой измерения. (В ряде источников, например в Большой советской энциклопедии, термины ошибка измерения и погрешность измерения используются как синонимы, но согласно рекомендации РМГ 29-99 термин ошибка измерения не рекомендуется применять как менее удачный, а РМГ 29-2013 его вообще не упоминает[1]). Возможно лишь оценить величину этого отклонения, например, при помощи статистических методов. На практике вместо истинного значения используют действительное значение величины хд, то есть значение физической величины, полученное экспериментальным путём и настолько близкое к истинному значению, что в поставленной измерительной задаче может быть использовано вместо него[1]. Такое значение, обычно, вычисляется как среднестатистическое значение, полученное при статистической обработке результатов серии измерений. Это полученное значение не является точным, а лишь наиболее вероятным. Поэтому в измерениях необходимо указывать, какова их точность. Для этого вместе с полученным результатом указывается погрешность измерений. Например, запись T = 2,8 ± 0,1 с означает, что истинное значение величины T лежит в интервале от 2,7 с до 2,9 с с некоторой оговорённой вероятностью (см. доверительный интервал, доверительная вероятность, стандартная ошибка, предел погрешности).

Оценка погрешности

В зависимости от характеристик измеряемой величины для определения погрешности измерений используют различные методы.

· Часто для оценки случайной погрешности используют стандартное отклонение, или среднеквадратическое отклонение, для которого обычно используют один из двух способов оценки (оба термина применяются как к одному, так и к другому способу):

· Несмещённая оценка:

{\displaystyle S=\left.{\sqrt {\frac {\sum _{i=1}^{n}(x_{i}-{\bar {x}})^{2}}{n-1}}}\right.}

· Смещённая оценка:

{\displaystyle S_{x}={\frac {S{\sqrt {n-1}}}{\sqrt {n}}}={\sqrt {\frac {\sum _{i=1}^{n}{(x_{i}-{\bar {x}})^{2}}}{n}}}}

· Метод Корнфельда заключается в выборе доверительного интервала в пределах от минимального до максимального результата измерений, и погрешность оценивается как половина разности между максимальным и минимальным результатом измерения:

{\displaystyle \Delta x={\frac {x_{\max }-x_{\min }}{2}}.}

Классификация погрешностей

Абсолютная погрешность — {\displaystyle \Delta X} является оценкой абсолютной ошибки измерения. Вычисляется разными способами. Способ вычисления определяется распределением случайной величины {\displaystyle X_{\textrm {meas}}} (“meas” от “measured” — измеренное). Соответственно, величина абсолютной погрешности в зависимости от распределения случайной величины {\displaystyle X_{\textrm {meas}}} может быть различной. Если {\displaystyle X_{\textrm {meas}}} — измеренное значение, а {\displaystyle X_{\textrm {true}}} — истинное значение, то неравенство {\displaystyle \Delta X>|X_{\textrm {meas}}-X_{\textrm {true}}|} должно выполняться с некоторой вероятностью, близкой к 1. Если случайная величина {\displaystyle X_{\textrm {meas}}} распределена по нормальному закону, то обычно за абсолютную погрешность принимают её среднеквадратичное отклонение. Абсолютная погрешность измеряется в тех же единицах измерения, что и сама величина.

Существует несколько способов записи величины вместе с её абсолютной погрешностью[2]:

1. Явное указание погрешности. Например, mS = 100,02147 г с погрешностью uc = 0,35 мг.

2. Запись в скобках погрешности последних цифр: mS = 100,02147(35) г. Для экспоненциальной записи в скобках указывается погрешность последних цифр мантиссы: например, измеренное значение постоянной Больцмана равно 1,38064852(79) × 10−23 Дж/К, что также можно было бы записать значительно длиннее как 1,38064852 × 10−23±0,00000079 × 10−23 Дж/К.

3. Запись погрешности в скобках с абсолютным значением: mS = 100,02147(0,00035) г.

4. Запись со знаком ±: 100,02147±0,00035 г. Такая запись рекомендуется стандартом JCGM 100:2008 в случае, если значение погрешности не относится к доверительному интервалу (т.е. если оценка строгая).

Запись со знаком ± зачастую может интерпретироваться как строгая, то есть, например что при 100 ± 5 значение гарантированно лежит в интервале от 95 до 105. Но научная запись подразуевает не это, а то, что величина скорее всего лежит в указанном интервале с некоторым стандартным отклонением[3][4].

Относительная погрешность измерения — отношение абсолютной погрешности измерения к опорному значению измеряемой величины, в качестве которого может выступать, в частности, её истинное или действительное значение: {\displaystyle \delta _{x}={\frac {\Delta x}{x_{\textrm {true}}}}}, {\displaystyle \delta _{x}={\frac {\Delta x}{\bar {x}}}}.

Относительная погрешность является безразмерной величиной; её численное значение может указываться, например, в процентах.

По причине возникновения[править | править код]

· Инструментальные / приборные погрешности — погрешности, которые определяются погрешностями применяемых средств измерений и вызываются несовершенством принципа действия, неточностью градуировки шкалы, ненаглядностью прибора.

· Методические погрешности — погрешности, обусловленные несовершенством метода, а также упрощениями, положенными в основу методики.

· Субъективные / операторные / личные погрешности — погрешности, обусловленные степенью внимательности, сосредоточенности, подготовленности и другими качествами оператора.

В технике применяют приборы для измерения лишь с определённой заранее заданной точностью — основной погрешностью, допускаемой в нормальных условиях эксплуатации для данного прибора. В различных областях науки и техники могут подразумеваться различные стандартные (нормальные) условия (например, Национальный институт стандартов и технологий США за нормальную температуру принимает 20 °C, а за нормальное давление — 101,325 кПа); кроме того, для прибора могут быть определены специфические требования (например, нормальное рабочее положение). Если прибор работает в условиях, отличных от нормальных, то возникает дополнительная погрешность, увеличивающая общую погрешность прибора — например, температурная (вызванная отклонением температуры окружающей среды от нормальной), установочная (обусловленная отклонением положения прибора от нормального рабочего положения), и т. п.

Обобщённой характеристикой средств измерения является класс точности, определяемый предельными значениями допускаемых основной и дополнительной погрешностей, а также другими параметрами, влияющими на точность средств измерения; значение параметров установлено стандартами на отдельные виды средств измерений. Класс точности средств измерений характеризует их точностные свойства, но не является непосредственным показателем точности измерений, выполняемых с помощью этих средств, так как точность зависит также от метода измерений и условий их выполнения. Измерительным приборам, пределы допускаемой основной погрешности которых заданы в виде приведённых основных (относительных) погрешностей, присваивают классы точности, выбираемые из ряда следующих чисел: (1; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0)×10n, где показатель степени n = 1; 0; −1; −2 и т. д.

По характеру проявления[править | править код]

Случайная погрешность — составляющая погрешности измерения, изменяющаяся случайным образом в серии повторных измерений одной и той же величины, проведенных в одних и тех же условиях. В появлении таких погрешностей не наблюдается какой-либо закономерности, они обнаруживаются при повторных измерениях одной и той же величины в виде некоторого разброса получаемых результатов. Случайные погрешности неизбежны, неустранимы и всегда присутствуют в результате измерения, однако их влияние обычно можно устранить статистической обработкой. Описание случайных погрешностей возможно только на основе теории случайных процессов и математической статистики.

Математически случайную погрешность, как правило, можно представить белым шумом: как непрерывную случайную величину, симметричную относительно нуля, независимо реализующуюся в каждом измерении (некоррелированную по времени).

Основным свойством случайной погрешности является возможность уменьшения искажения искомой величины путём усреднения данных. Уточнение оценки искомой величины при увеличении количества измерений (повторных экспериментов) означает, что среднее случайной погрешности при увеличении объёма данных стремится к 0 (закон больших чисел).

Часто случайные погрешности возникают из-за одновременного действия многих независимых причин, каждая из которых в отдельности слабо влияет на результат измерения. По этой причине часто полагают распределение случайной погрешности «нормальным» (см. Центральная предельная теорема). «Нормальность» позволяет использовать в обработке данных весь арсенал математической статистики.

Однако априорная убежденность в «нормальности» на основании ЦПТ не согласуется с практикой — законы распределения ошибок измерений весьма разнообразны и, как правило, сильно отличаются от нормального.

Случайные погрешности могут быть связаны с несовершенством приборов (трение в механических приборах и т. п.), тряской в городских условиях, с несовершенством объекта измерений (например, при измерении диаметра тонкой проволоки, которая может иметь не совсем круглое сечение в результате несовершенства процесса изготовления).

Систематическая погрешность — погрешность, изменяющаяся во времени по определённому закону (частным случаем является постоянная погрешность, не изменяющаяся с течением времени). Систематические погрешности могут быть связаны с ошибками приборов (неправильная шкала, калибровка и т. п.), неучтёнными экспериментатором.

Систематическую ошибку нельзя устранить повторными измерениями. Её устраняют либо с помощью поправок, либо «улучшением» эксперимента.

Прогрессирующая (дрейфовая) погрешность — непредсказуемая погрешность, медленно меняющаяся во времени. Обусловлена она нарушениями статистической устойчивости.

Грубая погрешность (промах) — погрешность, возникшая вследствие недосмотра экспериментатора или неисправности аппаратуры (например, если экспериментатор неправильно прочёл номер деления на шкале прибора или если произошло замыкание в электрической цепи).

Надо отметить, что деление погрешностей на случайные и систематические достаточно условно. Например, ошибка округления при определённых условиях может носить характер как случайной, так и систематической ошибки.

По способу измерения[править | править код]

Погрешность прямых измерений[источник не указан 432 дня] вычисляется по формуле

{\displaystyle \Delta x={\sqrt {(t)^{2}+(A)^{2}}}}

где:

· {\displaystyle t=S_{x}t_{\alpha ,(N-1)}}:

· {\displaystyle S_{x}} — стандартная ошибка среднего (выборочное СКО, деленное на корень из количества измерений {\displaystyle N});

· {\displaystyle t_{\alpha ,(N-1)}} — квантиль распределения Стьюдента для числа степеней свободы {\displaystyle (N-1)} и уровня значимости {\displaystyle \alpha };

· {\displaystyle A} — абсолютная погрешность средства измерения (обычно это число, равное половине цены деления измерительного прибора)[источник не указан 432 дня].

Погрешность косвенных воспроизводимых измерений — погрешность вычисляемой (не измеряемой непосредственно) величины. Если {\displaystyle F=F(x_{1},x_{2}...x_{n})}, где {\displaystyle x_{i}} — непосредственно измеряемые независимые величины, имеющие погрешность {\displaystyle \Delta x_{i}}, то:

{\displaystyle \Delta F={\sqrt {\sum _{i=1}^{n}\left(\Delta x_{i}{\frac {\partial F}{\partial x_{i}}}\right)^{2}}}}

Погрешность косвенных невоспроизводимых измерений вычисляется аналогично вышеизложенной формуле, но вместо {\displaystyle x_{i}} ставится значение, полученное в процессе расчётов.

Погрешность измерения и принцип неопределенности Гейзенберга[править | править код]

Принцип неопределенности Гейзенберга устанавливает предел точности одновременного определения пары наблюдаемых физических величин, характеризующих квантовую систему, описываемых некоммутирующими операторами (например, координаты и импульса, тока и напряжения, электрического и магнитного поля). Таким образом, из аксиом квантовой механики следует принципиальная невозможность одновременного определения с абсолютной точностью некоторых физических величин. Этот факт накладывает серьёзные ограничения на применимость понятия «истинное значение физической величины».