2 Выветривание ранее накопленных глинистых толщ

3 Гидротермальный вынос глинозема и кремнезема

4 Трансформация глинистых минералов в процессе син-, диа-, ката- и метагенеза.

Билет № 42.

1. Зональное строение кор выветривания и схема образования глинистых минералов в корах выветривания.

Каолинит — глинистый минерал из группы водных силикатов алюминия Образуется каолинит в результате химического выветривания алюмосиликатов, особенно полевых шпатов.. Окислительн щелочно-кислы процесс – каолинизация. Пш – гидрослюды, 6КAlSi3O8+2CO2+2H2O=2KAL2ALSi3O10(OH)2+2K2CO3+12SiO2

Гидрослюды в каолинит, 4KAL2ALSi3O10(OH)2+2СO2+8H2O=3Al4Si4O10(OH)8+2H2CO3 Нижний, монтмориллонит-гидрослюдистый горизонт - фронт выветривания, которым оно наступает, распространяясь все глубже, на свежие породы и осадки. Гидролитическое действие воды освобождает и приводит в подвижное, растворенное состояние прежде всего щелочные элементы (К и Na), которые и определяют щелочной характер среды (рН > 7), что способствует также и выносу кремнезема. Этим и объясняется формирование в первую стадию выветривания типично щелочных глинистых минералов, как гидромусковит и монтмориллонит. По мере выноса щелочных элементов усиливается вынос щелочноземельных - Ca и Mg - при одновременном снижении рН. Это приводит к трансформации глинистых минералов, которые постепенно превращаются в каолинит - типичный минерал кислых условий. Таким образом, щелочная стадия выветривания постепенно сменяется кислой (горизонты 4 и 3).

2. Геология фосфатолитов. Источники, способы и условия образования.

Фосфоритами (Ф) называют породы, больше чем на 50% сложенные фосфатными минералами. При определении фосфоритов как руды на фосфор (для удобрений) кондиции значительно ниже, в некоторых случаях (когда породы легко обогатимые, например рыхлые) до 5% P2O5, например в оболовых песках нижнего ордовика в Прибалтике. Кларк P2O5 в глинах 0,17%, в известняках — 0,04%. Породы с 19,5% P2O5 содержат почти 50% фосфата кальция — «апатита», а с 7,8% — около 20% «апатита». Фосфориты слагаются не алюмофосфатами и не железофосфатами, а кальциевыми фосфатами, относящимися к группе апатита, точнее фторапатита (см. 9.3). Это биогенные и хемогенные минералы, в которых фосфор входит в состав организмов, особенно в состав их скелета. Обладая «средней» растворимостью, соединения фосфора, главным образом в виде фосфорного ангидрида (ортофосфорная кислота), могут насыщать некоторые участки гидросферы и выпадать химическим способом.

Источники фосфора множественны: выветривание на суше, вулканизм, но главные — это запасы в гидросфере и биосфере. Особенно велики запасы в биосфере, но они обычно ускользают из анализов морской воды, так как сосредоточены в живом веществе — телах организмов; фосфор — биогенный элемент. Запасы фосфора в океане 137· IO9 т, что в тысячи раз превосходит ежегодное поступление из всех источников, но, вероятно, во много раз (сотни?, тысячи?) уступает запасам, сосредоточен'102 ным в телах организмов, т. е. в биосфере. Находясь в биологическом круговороте — в питательных, или трофических, связях, этот фосфор лишь частично поступает в собственно гидросферу — при гидролизе органического и скелетного вещества. Соотношение ежегодного поступления в океан с континентов и из гидротерм не установлено, но уже грубый подсчет показывает резкое преобладание первого, хотя вопрос требует дополнительного изучения и учета эндогенного источника фосфора.

Способы образования многочисленны. Уже при изучении образцов и шлифов желваковых и зернистых фосфоритов легко устанавливается механический способ их накопления, что выражается в обломочной структуре, окатывании, а в некоторых случаях — в сверлениях желваков с разных сторон, указывающих на эпизодическое перекатывание и пребывание в изолированном виде. Если даже признаки окатывания не развиваются, о механическом процессе накопления свидетельствует смешанность материала, указывающая на конденсацию желваков, оолитов, копролитов, раковин и других крупных зерен в результате перемыва осадков с рассеянными этими крупными фрагментами. Большая часть зернистых фосфоритов заключает обломки сцементированных оолитовых или других фосфоритов (см. рис. 9.2), что указывает и на процесс кластирования, т. е. взламывания, механического или физического разрушения, сформировавшихся пластов фосфоритов. Нередко устанавливается многократность взламывания, осаждения, цементации и нового взламывания пластов фосфоритов

Биологическая форма первичного накопления фосфата и фосфоритов очевидна в ракушняковых брахиоподово-створковых, например оболовых, и в костяных фосфоритах. В них фосфор первично концентрировался секреционным способом организмами — беззамковыми брахиоподами или рыбами, морскими млекопитающими, ихтиозаврами, плезиозаврами или даже наземными пресмыкающимися

Хотя фосфориты — преимущественно морские образования (Вenter, 1980; Manheim et al., 1975; Sheldon, 1981; и др.), они формируются и на суше: гуано, коры выветривания известняков аридных зон, иногда костяные брекчии. В морях они отчетливо тяготеют к шельфу или поднятиям, отмелям, а в общем, к тем участкам, на которых иссякает поток терригенного материала, а морской планктоногенный принос замедляется на-

столько, что осаждающиеся тела и раковины организмов успевают в условиях открытой или закрытой по отношению к морской воде системы преобразоваться так, что входящие в их состав фосфаты не рассеиваются, а концентрируются в виде микроконкреций. Они часто перемываются даже не сильными течениями и волнением. Фактически везде фосфориты образуются в условиях перерыва и документируют его. Почти без исключения фосфориты — это перерывные образования. Наиболее выгодные для фосфоритообразования условия, следовательно, требуют пассивного тектонического режима и аридного климата, зоны фосфоритообразования при которых избавляются от разбавляющего и подавляющего силикатного, карбонатного или кремневого материала. Поэтому понятие «богатые геосинклинальные фосфориты» — нонсенс, хотя и в геосинклиналях могут быть пассивные зоны, благоприятные для образования фосфоритов, но обычно незначительные по масштабам. Более конкретные палеогеографические условия образования, фосфоритов выражаются теми обстановками, в которых сочетаются относительная мелководность, тиховодность (она необходима для фосфатизации водорослевых пленок и осадков и «вызревания» фосфоритовых зерен) и периодические или эпизодические перемывы, осуществляющие конденсацию фосфатных зерен, желваков, костей или копролитов

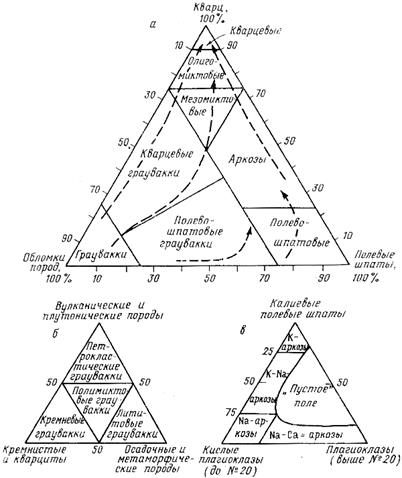

3. Минеральный состав обломочной части песков и песчаников. Петрографическая классификация В.Д. Шутова с дополнениями (основной и дочерний треугольные диаграммы).

Классифицирование пород производится только по обломочной части. Состав цемента и других аутигенных минералов не учитывается. Вершины треугольной диаграммы соответствуют главным обломочным породообразующим компонентам

Рис. 7. Классификационная диаграмма песчаных пород минерально-петрокластического класса. а - основной треугольник состава с изображением минеральных видов и их границ; б, в - дополнительные треугольники для изображения разновидностей песчаных пород: б - семейства граувакк, в - семейства аркозов. Стрелками показаны направления «созревания» песчаных пород в зоне седиментации

Билет № 43.

1. Элювиальные коры выветривания, зависимость их строения от климата. Условия, необходимые для образования химических и физических кор выветривания.

Основными агентами выветривания здесь, как и на дне водоемов, являются вода, кислород, СОг, другие газы, живые организмы, органическое вещество, кислоты, щелочи, солнечное тепло и колебания температуры, а также ветер, сила тяжести, а основными процессами - морозное и температурное разрыхление, расклинивающее действие корней, замерзание воды, роста кристаллов солей, тектонические разрывы, составляющие физическое и механическое выветривание, а также гидролиз, гидратация, окисление, выщелачивание, синтез новых минералов и другие процессы, составляющие химическое выветривание, перемешивание почвы дождевыми червями, действие роющих животных и другие, составляющие биологическое выветривание, часто рассматриваемое как механическое.

Главным фактором физического выветривания являются температурные колебания: суточные, сезонные, а также погодные. Вследствие анизотропии кристаллов коэффициенты их линейного расширения при нагревании днем или летом различаются по разным направлениям, что даже при небольшом числе повторений в твердом теле порождает микротрещины, которые со временем только расширяются. Монолитная порода становится рыхлой, превращается в развал каменистый (или руины) сначала блоковый, потом глыбовый, щебенчатый, дресвяный, песчаный и, наконец, алевритовый - предел физического разрушения. Еще более интенсивно этот деградационный процесс идет в полиминеральной породе. Во влажных, особенно теплых зонах Земли к нему сразу или вскоре подключается химическое выветривание, а при недостатке тепла или влаги - в полярных и пустынных зонах - формируется более или менее чистый физический элювий, представленный обломочной корой выветривания - каменистыми развалами. Мощность такой коры обычно до первых метров. Коренная порода в обломках остается химически свежей, неизмененной, т.е. седиментологически незрелой. Эта незрелость проявляется и в несортированности, неслоистости и неокатанности материала. Однако сверху обломки бывают идеально округлены, но не окатыванием, а ветровым срезанием выступающих углов.

Химическое выветривание развивается только в гумидных, влажных, зонах Земли, но для наиболее полного его развития требуется и теплый климат.Эти оба фактора - вода и тепло - действуют в одном направлении, и поэтому тропические влажные зоны отличаются наиболее мощными (до 50-100 м и более) латеритными корами выветривания, в которых развиты все горизонты: 1) железные панцири (0-10 м), 2) бобовый алюминиево-железный (1-30 м или больше), 3) пятнистый, иллювиальный (инфильтрационный) железокаолиновый (1-20 м), 4) чисто каолиновый (5-20 м и больше) и 5) монтмориллонит-гидромусковитовый (10-30 м и больше), постепенно переходящий в невыветрелую породу. Местами этот профиль замещается первичными кварцевыми песками - кислой фацией латеритной коры выветривания.

Генезис каждого горизонта определяется как общими, так и своими условиями. Общим условием является холмистый или даже мелко-среднегорный рельеф, обеспечивающий мощную зону просачивания (до 1-1,5 км) и, следовательно, интенсивный промывной гидролиз: поверхностные воды, проникая по трещинам и капиллярам, несут с собой кислород, органические кислоты и другие агенты выветривания и удаляют одни компоненты и продукты выветривания и накапливают другие. Это накопление чаще всего пассивное, за счет удаления других компонентов: кремнезема, щелочей. равнинный рельеф, при котором зеркало неподвижных грунтовых вод расположено близко к поверхности; хотя и способствует накоплению продуктов выветривания (тем, что из-за малой амплитуды рельефа они мало смываются), но мощность коры мала (до первых метров), да и скорость выветривания из-за менее интенсивного промывного гидролиза уменьшается2. Характеристика зоны осадкообразования, ее объем и границы.Поверхностную зону Земли, в которой совершаются процессы, имеющие то или иное непосредственное отношение к образованию осадочных пород, мы называем зоной осадкообразования или осадконакопления. По Пустовалову.Характеристики

1. Пространственное положение

В самом деле, процессы образования осадочных пород охватывают буквально всю поверхность Земли, будь то суша или морское дно. Но кроме того, они развёртываются во всей толще гидросферы и в атмосфере, а также в верхней части литосферы.

Осадкообразование на поверхности литосферы начинается на самых высоких вершинах гор, где морозное выветривание и ледниковая экзарация производят огромное количество грубых и тонких частиц, перемещающихся дальше силой тяжести по склонам лавинами, реками и подземными водами. Процессы осадкообразования продолжаются и в пустынях, и в болотах, оэёрах и лагунах, морях и океанах и т.д.

Принадлежность всей гидросферы к зоне осадконакопления не вызывает сомнения: в ней совершаются многочисленные и энергичные процессы, имеющие прямое отношение к осадкообразованию – синтез частиц, транспорт разнообразного материала и его осаждение, а также трансформация в результате механического, физического, химического и биологического воздействия на частицы, осадки и породы.

Следовательно, гидросфера участвует в осадкообразовании и вещественно и энергетически.

Атмосфера также принадлежит зоне осадкообразования, потому что в её нижней части (по крайней мере до высоты 25-30км, на которой происходят струйные течения со скоростью во многие сотни км/час, переносящие эоловую, вулканическую и другую пыль) осуществляется перенос твёрдых, жидких и газовых частиц (энергетический вклад), осуществляется химическое воздействие атмосферы (её газов и воды).

Т.о., зона осадкообразования геометрически охватывает нижнюю часть атмосферы (25-30км), всю гидросферу и верхнюю часть литосферы (до уровня грунтовых вод). Если сравнить её с биосферой, то зона осадкообразования полностью с ней совпадает по границам и составу. Это не случайно, а показывает суть осадочного процесса: он на Земле в основном биологический – по движущим силам и материальному вкладу биосферы. Это делает осадконакопление, как и жизнь на Земле, в основном, космическим явлением. Поэтому осадочный процесс нельзя понять в отрыве от биосферы.

3. Агрегатное состояние

Если близко рассмотреть зону осадкообразования, то обнаруживается резкая контрастность и неоднородность агрегатного состояния в-ва: здесь в равной степени господствуют все три состояния: твёрдое, жидкое, газовое. Ни в одной зоне Земли нет такого контрастного соотношения. Из этого следует ожидать энергичность процессов взаимодействия между этими состояниями. И действительно З.О. отличается наиболее динамичными и глубокими процессами преобразования в-ва , и самым большим уровнем потребления энергии, преимущественно космической.

3. Источники энергии

Источниками энергии осадочных процессов являются: солнечная световая и тепловая, а также лунная – приливно-отливная. Аккумулируют солнечную энергию в наиболее концентрированном виде прежде всего живое в-во, а затем глинистые и другие осадочные минералы. Благодаря живому в-ву накапливаются и сохраняются огромные запасы солнечной энергии, которые всегда можно получить. Эта энергия становится причиной глобальных процессов преобразования в-ва, накопления химических элементов, мобилизация. Транспортировка и отложение, а также преобразование в диагенезе и сингенезе. Благодаря солнечной энергии становится возможным синтез новых экзогенных, особенно глинистых минералов.

Лунные приливы и отливы перемещают огромные массы воды и вещества, формируя особый генетический тип – приливные отложения.

Кроме перечисленных видов энергии. Проявляются и земные, телурические виды энергии:

- гравитационная (сила земного притяжения)

- внутриземное тепло (в виде теплового потока и в аккумулированном состоянии – в эндогенных минералах)

- энергия радиоактивного распада

- энергия химических реакций

Т.о. в зоне осадкообразования тесно взаимодействуют все 4 оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, литосфера и биосфера; в-во в 3х своих состояниях:

Виды энергии: как космические так и земные. Это взаимодействие отличается большой подвижностью и изменчивостью во времени и пространстве. Колебания происходят в течении часов, суток, сезонов, годов и более длительных циклов, совершается аритмично.

В противоположность весьма подвижным: гидросфере, атмосфере и биосфере – литосфера неоднородна по площади и часто меняется на коротких расстояниях:

гранитный массив контактирует с карбонатными породами. Поэтому материальное, вещественное участие литосферы в осадконакоплении очень сильно меняется от участка к участку.

2. Способы формирования силицитов и их связь со структурой.

Генезис большинства силицитов остается неясным или спорным как по источнику вещества, так и по способу и условиям накопления и стадиям преобразования (Волохин, 1985; Геохимия 1963, 1966; Максимова, 1984; Муравьев, 1983; Некрасова и др., 1973). Хотя среди конкурирующих генетических гипотез есть взаимоисключающие (биогенная и хемогенная, эндогенная и экзогенная и др.), опыт изучения силицитов показывает, что в известной мере справедлива почти каждая из них. Это косвенно свидетельствует о полигенетичности кремней и об определенной конвергенции признаков у разных их генетических типов.

Более ясны по генезису биоморфные силициты, поскольку сохраняется их первичная структура, указывающая на способ формирования зародышевой формы породы - осадка. Для выяснения условий их накопления необходимо прежде всего использовать сравнение с современными им аналогами (Страхов и др., 1961; Казанский и др., 1965), хотя метод актуализма, и это надо всегда помнить, может привести и к ошибкам. Организмы с кремневым скелетом (Воронов, Кузнецов, 1984; Самойлов, 1929) в настоящее время в гидросфере распространены почти повсюду - в морских и пресных водах и на всех широтах. Но все же биокремневые осадки тяготеют к холодным водам, и это связано не столько с холоднолюбивостью диатомей, радиолярий или губок, сколько с меньшей конкуренцией со стороны известкового планктона и бентоса - кокколитофорид, фораминифер, известковых губок и других форм. В современном океане кремневые планктоногенные осадки образуются в трех широтных поясах: двух высокоширотных диатомовых и в экваториальном диатомово-радиоляриевом. Наибольший (шириной 900-1200 км) и непрерывный - приантарктический, или циркумантарктический, пояс (см. рис. 3.20) с максимальным содержанием кремнезема в осадках до 70%.

Они фиксируют фактически паузы осадконакопления или такое его замедление, которое равносильно перерывам в накоплении большинства других осадков. Ю.Г. Волохин на примере мезозойских геосинклинальных толщ Сихотэ-Алиня четко установил закономерность корреляции силицитов с периодами низких скоростей осадконакопления, которым отвечают пассивный тектонический режим, низкий пенепленизированный рельеф, фазы химического выветривания или непоступление силикатного и карбонатного материала в зоны кремненакопления вследствие его улавливания в промежуточных ловушках или иной изоляции.

азличают две геологические формы кремневых тел: пластовую и желваковую, или конкреционную, возникающую в постседиментационные стадии - в диагенезе или катагенезе. Однако и многие пласты, и линзы силицитов оказываются нацело или частично конкреционными, что относится и к яшмовым слоям. Так что только по пластовой форме тел, если они не прослежены на площади, нельзя определить седиментогенен ли силицит или образовался как постседиментационное стяжение из рассеянного в другом осадке кремневого материала. Конкреционные и метасоматические силициты, как и кремнеобломочные породы и спонголиты, могут залегать в середине и основании циклитов и у их кровли. Кровельное положение занимают кремневые панцири элювия, или силькреты. Несмотря на широкое распространение кремневых конкреций, пластовые, в основном седиментогенные, силициты составляют, вероятно, не менее 90% всех силицитов.

Конкреционные кремни, как халцедоновые и кварцевые, так и более редкие опаловые и кристобалитовые, встречаются главным образом в карбонатных породах всех возрастов

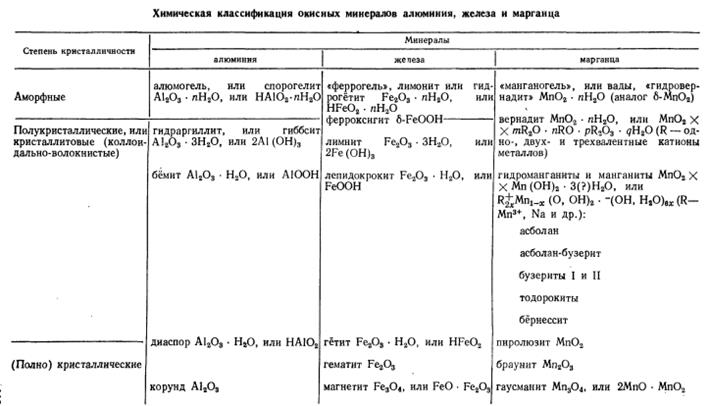

3. Аллиты, ферритолиты, манганолиты. Структурная классификация, структуры и их связь с генезисом.

Алюминиевые, железные и марганцевые породы, или аллиты, ферритолиты и манганолиты, — три тесно связанные группы осадочных пород, являющиеся одновременно и важными рудами. Их можно рассмотреть вместе и для краткости, называть алферманголитами. Аллиты — осадочные породы, более чем наполовину сложенные минералами алюминия — его водными и безводными окислами. Ферритолиты — осадочные породы, более чем наполовину сложенные минералами железа, главным образом гидроокисными, а также и безводноокисными, хотя часто вместе с ними, но уже в аспекте железной руды, рассматриваются карбонатные и силикатные минералы железа. Манганолиты — осадочные породы, более чем наполовину сложенные гидроокисными и безводноокисными минералами марганца, а также, уже как руды, и его карбонатными и силикатными минералами. Естественно, при определении соответствующих руд кондиции другие, более низкие, особенно в случае марганцевой руды.

Структуры бокситов довольно разнообразны: пелитоморфные и зернистые. Первые — аморфные, коллоидально-волокнистые и микрозернистые. Зернистые бокситы более разнообразны: оолитовые, бобовые, желваковые, обломочные, варьирующие от щебнисто-галечных и гравийно-дресвяных до песчаных и алевритовых, относящихся уже к пелитоморфным. Эти структурные '12 0 типы и служат для выделения главных типов бокситов. По примесям различают чистые, кремневые, железистые, глинистые и песчаные бокситы.

Если иметь в виду руды, то их подразделяют на окисные, карбонатные, силикатные и сульфидные. Основными ферритолитами являются окисные, т. е. оксиферритолиты, в свою очередь подразделяющиеся на водно-окисные и безводно-окисные. Первые — чаще всего сложная смесь гидроокисных минералов железа, называемая лимонитом (это бурые железняки), или более четко оформившиеся минералы — гидрогётиты, лимниты и лепидокрокиты, как аморфные феррогели (или феррогелиты), так и полукристаллические. Но эти минералы редко используются для классификации железных пород и руд. Безводно-окисные минералы — гётит, гематит и магнетит — чаще служат для выделения соответствующих минералогических типов пород и руд, так как последние нередко бывают мономинеральными или малосмешанными, т. е. четче проявляют свой

минералогический тип. Гётитовые руды преимущественно фанерозойские, оолитовые и пелитоморфные, часто с примесью гематита. Гематитовые и магнетитовые руды в основном докембрийские: это кварц-магнетитовые, или джеспилитовые, — железистые кварциты — или более сложные, сидерит-магнетиткварцевые и гематит-магнетит-кварцевые. Нередко гематит образует псевдоморфозы по магнетиту (мартитовые руды). Есть и более или менее чистые гематитовые руды. Структурные классификации ферритолитов аналогичны таковым аллитов, но значительно богаче. Пелитоморфные железные породы аморфные, коллоидальные и микрозернистые, а фанеромерные — оолитовые, бобовые, конкреционные, обломочные (от глыбовых до тонкопесчаных) и биоморфные раковинные (метасоматические), а у сидеритов — коралловые и другие, включая и крупно- и гигакристаллические (бакальские). Сульфидные (пиритные и марказитовые) ферритолиты, обладая всеми отмеченными структурами, бывают еще и пеллетовыми, раковинными и другими метасоматическими образованиями

Манганолиты, как и аллиты, классифицируются прежде всего по структурам, а также по примесям. Структурные типы аналогичны аллитовым и многим ферритолитовым: пелитоморфные, оолитовые, пизолитовые, конкреционные и изредка обломочные. Минералогически манганолиты беднее железных пород 121* (хотя марганцевых минералов многие сотни): это окисные и карбонатные классы

Билет № 44.

1. Диагенез. Определение по Н.М. Страхову. Процессы диагенеза.

Стадия превращения осадков в горные породы или, если подходить минералогически, как главную стадию аутигенного минералообразования.

Уплотнение осадка. Накопившийся осадок имеет невысокую плотность. К концу стадии диагенеза в следствии отжатия воды, перегруппировки частиц и других процессов, плотность г осадков возрастает. Скорость и степень уплотнения определяются составом осадка и скоростью отжатия воды – коэффициентом фильтрации. Третьим важным фактором, считают скорость осадконакопления, которая увеличивает литостатическое давление, и прямо пропорционально влияет на скорость и степень уплотнения.

Дегидратация и гидратация осадка. В результате процесса уплотнения, под действием литостатического давления, вода из осадка отжимается и перемещается в вышележащие слои. К концу стадии диагенеза удаляется до 50% исходного количества воды. Осадки, образовавшиеся в воздушной среде (эоловые отложения, пески, лесс), наоборот получают влагу из подстилающих отложений за счет диффузии или же из окружающей среды в виде атмосферных осадков.

Переработка осадка организмами имеет место в континентальных и морских условиях. Интенсивнее всего перерабатываются тонкодисперсные осадки водоемов (пелитовые, карбонатные, фосфатные и др.) с повышенным содержанием органического вещества. Главная роль в этом процессе принадлежит бактериям и илоедам, а само явление максимально развито на первых десятках сантиметров, а ниже быстро затухает. В меньшей степени на преобразование осадка влияют корни живых растений.

Образование устойчивых минеральных образований за счет неустойчивых в данной физико-химической обстановке – характерный для диагенеза процесс. В зоне осадконакопления, в условиях избытка экзогенной энергии, возникают малоустойчивые минеральные модификации минералов, обладающие запасом энергии. При захоронении осадка они отдают эту энергию окружающей среде, а сами образуют устойчивые разновидности. Пример таких превращений – переход гидротроиллита (FeS n H2O) в пирит или марказит (FeS2), гипса в ангидрит, арагонита в кальцит, опала в халцедон и др.

Растворение и разложение неустойчивых составных частей осадка в значительной своей части определяется физико-химическими и биолого-химическими параметрами и свойствами среды – pH, Eh среды, количеством растворенных в воде солей и газов, давлением, температурой, жизнедеятельностью организмов и т.д. Многообразие этих свойств определяет в одном сочетании устойчивость данного компонента, в другом – его химическую активность и подвижность.

Минеральные новообразования. Новые минералы могут возникать в результате реакций между неустойчивыми минеральными и органическими частями осадка, а также находящимися в нем жидкой и газообразной фазами, или же при взаимодействии между последними.

Аутигенез – процесс, при котором происходит образование минералов на месте. Этот термин употребляется для любых минералов, которые образуются после формирования вмещающей породы, но не в процессе трансформации или перекристаллизации.

Псевдоморфизм – процесс кристаллизации минерала в чуждой ему форме. Наблюдается, когда минерал занимает место первоначального кристалла или организма с сохранением мельчайших деталей поверхности первоначального. Различают псевдоморфизм замещения, выполнения и изменения.

Диагенетическими минеральными образованьями являются марказит, сидерит, фосфорит, кремнистые и глинистые минералы. В обломочных, органогенных и оолитовых карбонатных образованьях новообразованные минералы нередко выполняют роль цемента.

Кристаллизация и перекристаллизация составных частей осадка характерна для хемогенных и коллоидальных образований, а также органических минеральных остатков. Образование конкреций, исходным материалом, для которых большей частью являются коллоиды, обычно сопровождается кристаллизацией вещества, уменьшением его удельной поверхности, адсорбционной способности, что в конечном итоге придает системе большую устойчивость.

Кристаллические образования (кальцит, доломит, сульфаты, галоиды, гипс и др.) в стадии диагенеза могут перекристаллизовываются. Этому способствуют:

- беспорядочное расположение отдельных кристаллических индивидуумов

- наличие дефектов в кристаллических решетках

- высокая поверхностная активность соединений (за счет большой дисперсности).

Наиболее интенсивно перекристаллизовываются тонкозернистые, однородные (лишенные примесей) осадки.

На течение процессов диагенеза оказывают влияние внешние факторы: температура, давление, продолжительность их воздействия, скорость накопления осадка. Они способны ускорять, замедлять или даже практически останавливать течение диагенетических процессов.

Стадия диагенеза завершается превращением осадка в осадочную горную породу. Поскольку осадок, по внешним признакам, не всегда можно отличить от породы, принято считать, что стадия диагенеза заканчивается с прекращением жизнедеятельности организмов и достижением физико-химического равновесия в породах. Продолжительность стадии диагенеза колеблется в широких пределах и может составлять десятки и даже сотни тысяч лет.

2. Петрогенетический ряд. Распространение главных петрографических типов современных песчаных отложений в геоструктурных зонах.

Петрогенетический ряд современных и четвертичных песков.

ОКЕАНЫ.

1. СОХ - ультрамафические граувакки – серпентиновые и оливиновые пески;

2. Океаничские платформы (участки активного вулканизма) – основные граувакки.

ПЕРЕФИРИИ ОКЕАНОВ.

1. Зоны островных дуг – андезитовые граувакки, Na аркозы;

2. Активные окраины материков – полимиктовые граувакки;

3. Пассивные континентальные окраины – лититовые граувакки, K-Na, K аркозы.

КОНТИНЕНТЫ.

1. Высокогорья – олигомиктовые пески.

2. Равнины – высококварцевые и олигомиктовые пески.

3. Смешанные по составу карбонатные породы (классификация по С.Г. Вишнякову).

Рис. 10. Классификация карбонатных и глинисто-карбонатных пород (по С. Г. Вишнякову, 1933).

1 - глина; 2 - глина доломитисто-известковистая; 3 - глина известковисто-доломитистая; 4 - мергель глинистый; 5 - мергель глинистый, доломитисто-известковый; 6 - мергель глинистый, известковисто-доломитовый; 7 - мергель глинистый, доломитовый; 8 - мергель; 9 - мергель доломитисто-известковый; 10 - мергель известковисто-доломитовый; 11 - мергель доломитовый; 12 - известняк глинистый; 13 - известняк глинистый доломитистый; 14 - известняк глинистый доломитовый; 15 - доломит глинистый известковый; 16 - доломит глинистый известковистый; 17 -доломит глинистый; 18 - известняк; 19 - известняк доломитистый; 20 - известняк доломитовый ; 21 - доломит известковый; 22 - доломит известковистый; 23 - доломит.

Билет № 45.

1. Ранний катагенез. Характерные условия и процессы.

Катагенез – стадия жизни породы после диагенеза, до метогенеза. это стадия глубинного преобразования осадочных пород под влиянием повышенных температур и давления и подземных минерализованных вод. Доминирующие процессы - физико-механические, т.е. уплотнение пород под нагрузкой вышележащих толщ. Важнейшими движущими силами катагенеза являются: температура, давление (литостатическое, стрессовое, гидростатическое), растворимые в воде минеральные и газообразные вещества, pH и Eh подземных вод, естественная радиоактивность, а также продолжительность их воздействия.

Ранний катагенезГлубина от 100-500 м до 1,5 – 3,0 км.Температура от 30 –500 до 1000 С.Давление от 100-200 до 700-800 атмосфер.Пористость снижается от 40 до 15% (в среднем для всех пород).Механические изменения : уплотнение, отжатие воды, переход кубической укладки зерен в тетраэдрическую, конформное приспособление зерен и некоторые другие.Физико-химические и химические процессы: растворение и коррозия неустойчивых минералов: слюд, амфиболов, пироксенов, преобразование их и полевых шпатов в новые минералы; синтез новых минералов в поровых пространствах – каолинита и других глинистых минералов, цеолитов, сульфатов (барит, ангидрит и др.), сульфидов; образование или наращивание конкреций. Наиболее характерным процессом является глинизация силикатов:Полевые шпаты (щелочные условия) → монтмориллонитПолевые шпаты (кислые условия) → каолинитМусковит (щелочные условия) → гидромусковитМусковит (кислые условия) → каолинитБиотит (щелочные условия) → гидробиотит, вермикулит, глауконит, монтмориллонитБиотит (кислые условия) → хлорит, каолинитПироксены и амфиболы → хлорит, каолинит

Это напоминает химическое выветривание влажных субтропиков.

Наиболее сильно меняется органическое вещество. Если в диагенезе это торф, то в раннем катагенезе – бурый уголь

Органические породы меняются мало:

Глины меняют пористость от 50-60% до 20-25%, но не теряют способность размокать.

Песчаные породы становятся преимущественно сцементированными, хотя остаются и рыхлые.

Известняки как крепкие, так и рыхлые (писчий мел, слаболитифицированный мергель

2. Источники вещества, способы образования и условия формирования галолитов.

ГАЛОЛИТЫ — по Пустовалову (1940), собирательное наименование осад. хемогенных п., состоящих в основном из хлористых или сернокислых солей Na, K, Mg, а также из углекислых солей щелочных металлов; все они объединяются тем, что главенствующую роль в их составе играют минер. соединения, легко растворимые в воде. В зависимости от преобладающего породообразующего м-ла среди Г. можно различать галитолиты (преобладает галит, NaCl), сильвинолиты (преобладает сильвин, KСl), карналлитолиты (преобладает карналлит, KСl, MgCl2·6H2O) и др.

Континентальное соленакопление имеет несколько меньшие масштабы проявления (площади и мощности соленосных отложений), чем морское. Это преимущественно отложения соляных озёр, представленные карбонатными (содовыми), сульфатными и хлоридными продуктами. В содовых отложениях доминируют карбонаты (гейлюсит, сода и др.), сульфаты (тенардит, мирабилит) и хлориды натрия. Для отложений сульфатного типа характерны сульфаты и хлориды натрия и магния (глауберит, мирабилит,тенардит, астраханит и др.). В отложениях хлоридного типа встречаются хлориды натрия, магния, калия и кальция. Соленосные отложения двух последних типов обычно содержат гипс и значительное количество кластического материала. Соляные отложения всех трёх типов континентального соленакопления, особенно современного, как наиболее доступные издавна широко используются.

В морских солеродных бассейнах накапливались более крупные по объёму галогенные формации. Морфологически Н. М. Страховым выделено 4 типа таких бассейнов: лагуны; открытые или закрытые заливы (аналогичные Кара-Богаз-Голу и Бокано-де-Виррила в Перу); краевые депрессионные зоны эпиконтинентальных морей; внутриконтинентальные солеродные моря. При испарении морской воды, после садки гипса (впоследствии превращающегося в ангидрит), галита и сульфатов магния отлагались хлориды калия и магния с примесью сульфатов магния. Морская вода, в той или иной степени метаморфизованная бикарбонатами кальция или тонкодисперсным илистым шламом, теряла MgSО4 и осаждала в послегалитовую стадию лишь хлориды К и Mg (сильвин, карналлити бишофит). Но иногда происходила и обратная метаморфизация морской воды (рапы), в процессе которой она обогащалась сульфатами. В этом случае калийные и магниевые соли в галогенных формациях представлены не только хлоридами, но и сульфатами (каинит, лангбейнит, кизерит и др.).

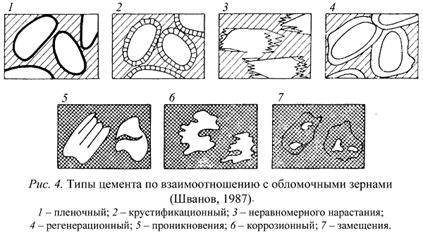

3. Минеральные и структурные типы цементов песчаных пород.

Типы цементы по их количеству и распределению в породе: базальный 40-50%, открыто поровый 30-40%, закрыто поровый 25-30%, характерен для карбонатного цемента, неполный поровый до 20%, характерен для молодых отложение, например для современных песков, контурный 5-8%, прерывисто контурный до 5%.

По равномерности заполнения межзернового пространства: сплошной равномерный, сплошной неравномерный, преобладающий несплошной, пятнистый, островной, точечный.

По степени кристалличности: аморфный (изотропен в скрещ. Николях, кремнистый, фосфатный), микрокристаллический 0,005мм, мелкокристаллический, кр меньше среднего размера зерен, мозаичный, разные кристаллы цемента и зерен одинаковые, агрегатный, размеры цемента больше размера зерен, пойкилитовый, крупные монокристаллы, которые захватывают большое количество зерен, например карбонаиный ц.

По соотношению с обломочными зернами: 1) независимая цементация

2) конструктивная: пленочные (глинистые, фосфатные, железистые, ранний диагенез), крустификационный (кальцит, апатит, диагенез, вокруг кри-ла цемент), неравномерного нарастания (бородатые зерна кварца, катагенез, метагенез), регенерационные (на всех стадиях)

2) конструктивная: пленочные (глинистые, фосфатные, железистые, ранний диагенез), крустификационный (кальцит, апатит, диагенез, вокруг кри-ла цемент), неравномерного нарастания (бородатые зерна кварца, катагенез, метагенез), регенерационные (на всех стадиях)

3) деструктивная – взаимодействует с зернами замещая из: проникновение (не замещают, но по трещинам залазят, глин, карб, гипс), коррозионный (цемент съедания, карбонатный, кальцитов), замещение (реликты зерен остаются, карб, фосф, кремн, глин)

По времени образования: седиментогенез, сингенез, диагенез (преобразование осадков), катагенез и метагенез.

По количеству минеральных типов: карбонатный, глинистый, кремнистый, фосфатный, железистый, сульфатный.

Билет № 46.

1. Физическое или механическое субаэральное выветривание, подробная характеристика процессов.

Выветривание – открытая динамическая система механических, физических, химических и биологических процессов преобразования и новообразования горных пород и осадков в условиях поверхностной части литосферы.

Субаэральное выветривание Основными агентами выветривания являются: вода, кислород, углекислота, др.газы, живые организмы, органическое в-во, кислоты, щёлочи, солнечное тепло, колебания температуры, а также: ветер и сила тяжести.

Основные процессы: физическое выветривание, которое делится на температурное и механическое выветривание; химическое и биологическое выветривание.

Физическое выветривание. Главным фактором является колебания температуры: суточные, сезонные и погодные. В следствие анизотропии кристаллов коэффициенты их линейного расширения при нагревании различаются по разным направлениям, что даже при небольшом количестве повторений в твёрдом теле порождает микротрещины, которые со временем только расширяются. Монолитная порода становится рыхлой и превращается в каменистый развал до алевритовой размерности. Ещё более интенсивно этот деградационный процесс идёт в тёплых зонах Земли, когда к нему подключается химическое выветривание. В полярных и пустынных зонах формируется физический элювий, представленный каменистыми развалами. Коренная порода в обломках остаётся химически свежей, т.е. седиментологически незрелой, что проявляется в несортированности, неслоистости, неокатанности материала.

Механическое выветривание связано с воздействием внешних сил: действием замерзающей воды, ростом кристаллов солей, расклинивающем действием корней растений, действием роющих организмов.

Химическое выветривание Химическое выветривание развивается только в гумидных, влажных, зонах Земли, но для наиболее полного его развития требуется и теплый климат.Эти оба фактора - вода и тепло - действуют в одном направлении, и поэтому тропические влажные зоны отличаются наиболее мощными (до 50-100 м и более) латеритными корами выветривания, в которых развиты все горизонты : 1) железные панцири 2)каолинитовый горизонт 3) гидрослюдистый горизонт(монтморелонит), постепенно переходящий в невыветрелую породу.

Процессы химического выветривания:1) растворение (NaCl) 2) гидратация CaSO4 + 2H2O = CaSO4 х 2H2O 3) гидролиз K[AlSi3O8] → Al4(OH)8[Si4O10] → Al(OH)3 ортоклаз каолинит гиббсит 4) окисление FeS2 + O2 → Fe2O3 + H2O 5) выщелачивание 6) восстановление 7) синтез новых минералов 8) карбонатизация 9) метасоматоз

2. Особенности древнего соленакопления и его отличия от современного.

СОЛЕНАКОПЛЕНИЕ (а. saline accumulation; н. Salzansammlung, Salzaufspeicherung; ф. accumulation de sels, depot de sels; и. acumulacion de sal) — процесс накопления природных солей в специфических солеродных бассейнах, приуроченных к интенсивно прогибавшимся крупным структурам земной коры и расположенных в зонах аридного (отчасти полуаридного) климата. Различают соленакопление континентальное и морское.

Континентальное соленакопление имеет несколько меньшие масштабы проявления (площади и мощности соленосных отложений), чем морское. Это преимущественно отложения соляных озёр, представленные карбонатными (содовыми), сульфатными и хлоридными продуктами. В содовых отложениях доминируют карбонаты (гейлюсит, сода и др.), сульфаты (тенардит, мирабилит) и хлориды натрия. Для отложений сульфатного типа характерны сульфаты и хлориды натрия и магния (глауберит, мирабилит,тенардит, астраханит и др.). В отложениях хлоридного типа встречаются хлориды натрия, магния, калия и кальция. Соленосные отложения двух последних типов обычно содержат гипс и значительное количество кластического материала. Соляные отложения всех трёх типов континентального соленакопления, особенно современного, как наиболее доступные издавна широко используются.

В морских солеродных бассейнах накапливались более крупные по объёму галогенные формации. Морфологически Н. М. Страховым выделено 4 типа таких бассейнов: лагуны; открытые или закрытые заливы (аналогичные Кара-Богаз-Голу и Бокано-де-Виррила в Перу); краевые депрессионные зоны эпиконтинентальных морей; внутриконтинентальные солеродные моря. При испарении морской воды, после садки гипса (впоследствии превращающегося в ангидрит), галита и сульфатов магния отлагались хлориды калия и магния с примесью сульфатов магния. Морская вода, в той или иной степени метаморфизованная бикарбонатами кальция или тонкодисперсным илистым шламом, теряла MgSО4 и осаждала в послегалитовую стадию лишь хлориды К и Mg (сильвин, карналлити бишофит). Но иногда происходила и обратная метаморфизация морской воды (рапы), в процессе которой она обогащалась сульфатами. В этом случае калийные и магниевые соли в галогенных формациях представлены не только хлоридами, но и сульфатами (каинит, лангбейнит, кизерит и др.).

Степень завершённости соленакопления определяет полноту набора конкретных галогенных формаций. Если процесс галогенезапрекращался на стадии садки гипса, то такие формации являются гипсоносными. Когда он прерывался на стадии садки галита, то образовывались соленосные (галит-содержащие) формации. Формации полного профиля, включающие залежи калийных и магниевых солей, называется калиеносными формациями. Все эти формации обобщенно носят название галогенных формаций. Мощности этих формаций в случае их нормального залегания изменяются у гипсоносных от десятков метров до 200 м, у соленосных от 250 до 700 м и у калиеносных от 300-500 до 1500 м и более.

Характер метаморфизации морской воды и рапы солеродных бассейнов определяет состав калийных и магниевых минералов, образующих промышленные залежи. По их минеральному составу выделяют подтипы калиеносных формаций: хлоридный, сульфатно-хлоридный и сульфатный. Для хлоридных галогенных формаций характерно наличие залежей сильвинита и карналлитовой породы. В сульфатно-хлоридных калиеносных формациях имеются также пласты бишофитовой и полигалитовой пород, в меньших количествах встречаются кизерит, каинит и лангбейнит; отмечается их бороносность. В сульфатных калиеносных формациях преобладают залежи сульфатных, калийных и магниевых солей, основу которых составляют каинит, лангбейнит, кизерит и полигалит. Отмечается направленная эволюция калиенакопления в истории Земли. До пермского времени характерны калиеносные формации хлоридного подтипа, в перми появляются сульфатно-хлоридного, а в неогене — сульфатного подтипа.

Из-за специфики галогенеза соляные толщи часто являются немыми и их стратификация осуществляется по литологическим данным. Некоторое исключение составляют иногда горизонты внутрисолевых карбонатов и терригенных пород. Учитывая роль галогенеза и галогенных отложений в извлечении, переносе и концентрировании ряда сопутствующих минеральных компонентов, тщательно изучают не только соляные, но также внутрисолевые и вмещающие породы.

Соленосные отложения далеко не всегда сохраняют свой первозданный пластовый облик. Благодаря высокой растворимости солей, реакциям замещения и растворения, процессы последующего галогенеза и гипергенеза осуществляют в них локальные замещения или даже полное разубоживание. Высокая пластичность солей является причиной образования в соляных пластах резких, порою дисгармоничных складок, а способность к интенсивному течению в твёрдом состоянии приводит к образованию соляных штоков идиапиров.

3. Структуры обломочной части песчаных пород и методы их оценки.

Обломочные породы или кластолиты – осадочные породы с обломочной структурой и кварц-силикатного состава.

Генетическое определение.

Кластолиты – породы, как правило цементированные, ранее рыхлые, состоящие из обломков более древних относительно данного осадочного цикла горных пород и минералов.

Обломочные породы.

Определение.

Грубообломочные породы – псефиты и псефитолиты – 20 м – 2 мм

Среднеобломочные породы – псаммиты и псаммитолиты – 2 мм – 0,05 мм

Мелкообломочные породы – алевриты и алевролиты – 0,05 – 0,005 мм

Грубообломочные породы.

Псефиты, псефитолиты.

0-5 % прим. – ЧИСТАЯ

5-25 - ….ИСТЫЙ

25-50 - …ОВ…АН…

Линеечка и считаем

Размеры обломочных зерен (при подробном изучении – по результатам гранулометрического анализа в шлифе), их сортированность, окатанность по пятибалльной шкале(0-4) ( при подробном изучении – с расчетом коэффициента окатанности).

Гравелитовая >2, грубый 2-1, крупный 1-0,5, средний 0,5-0,25., мелкий0,25-0,1, тонкий 0,1-0,05, алевритовый <0,05. Если в породе больше 3 видов, разнозернистый, по возрастанию, 1 меньшая часть. 90% в одном классе – хорошо сортированный, 90% в 2 – средне сортированный, 90% в 3 плохо сортированный. Совершенно неокатанные зерна с острыми краями -0, вполне сохранившие первоначальную форму и обладающие слегка сглаженными ребрами – 1, обломки со сглаженными углами, но еще заметными прямолинейными гранями – 2, хорошо окатанные, сохранившие лишь следы первоначальной огранки -3, идеально окатанные -4

Билет № 47.

1. Перенос и отложение вещества в коллоидных и истинных растворах.

Перенос и отложение коллоидов и истинных растворов. Воды рек приносят в бассейны седиментации огромное количество вещества в виде коллоидных и истинных растворов.

Коллоидные растворы (системы) – дисперсные системы, промежуточные между истинными растворами и грубодисперсными системами (суспензиями и эмульсиями). Коллоидные растворы могут быть в виде золей (наиболее дисперсное состояние) и гелей (студенистые образования). Последние образуются после свёртывания (коагуляции) коллоидов при изменении химического состава, температуры раствора. В массовых масштабах коагуляция коллоидов наблюдается в прибрежной области моря при смешивании пресных вод с суши и солёных морских вод. Однако, при повышенной активности вод коллоидные частицы выносятся в более глубоководную зону моря и там осаждаются.

В виде коллоидов переносятся глинистые минералы, кремнезём, органическое вещество, соединения Fe, Mn, P, ряда малых элементов (V, Cr, Ni, Co и др.).

В виде истинных (ионных) растворов переносятся все легкорастворимые соли: хлориды, сульфаты, карбонаты, частично соединения Mn и P.

В областях с гумидным климатом осаждаются и накапливаются карбонаты, фосфаты, соединения Fe и Mn. Легкорастворимые хлориды и сульфаты остаются в растворах.

Коллоидные растворы.

Размер коллоидных частиц 1-500 нм.

В виде коллоидов переносятся - глинистые минералы, кремнезем, ОВ, соединения Fe, Mn, P и ряда малых элементов (V, Cr, Ni, Co и др.)

Коллоидные растворы могут быть в двух состояниях:

золи - наиболее дисперсное состояние;

гели - «студни», после коагуляции.

Причины коагуляции:

действие электролитов;

действие коллоидов противоположного знака;

увеличение концентрации коллоидных частиц;

излучение: γ-лучей, рнетгеновских и др.;

условия движения растворов в капиллярах.

Истинные растворы.

Размер частиц менее 1 нм.

В виде истинных растворов переносятся все легкорастворимые соли: хлориды, сульфаты, карбонаты щелочных и щелочно-земельных минералов, частично SiO2, частично ОВ, соединения Fe, Mn, P и некоторых малых элементов.

Факторы, влияющие на осаждение:

концентрация вещества в водном растворе;

давление и температура;

pH, Eh среды;

состав и концентрация растворенных в воде газов и солей.

Формы переноса реками основных компонентов осадков (по Н.М. Страхову, с изменениями). Ширина полос приблизительно отвечает относительной доле формы переноса

2. Особенности современного соленакопления и его отличия от древнего

Процесс ежегодного природного привноса минеральных солей в озеро зависит от режима природных вод. В процессе фильтрации через породы соляных куполов подземные и поверхностные воды водосборной площади озера насыщаются легкорастворимыми солями, разгружаются в котловину озера, а затем испаряются.

Количество минеральных солей, поступающих в солеродный бассейн в естественных условиях с поверхностными и подземными водами за единицу времени называют естественными ресурсами соленакопления (Куриленко, 1997).

Стабильность современных природных условий на данной территории определяет непрерывность протекания процесса озерного накопления солей и позволяет прогнозировать его в будущем.

СОЛЕНАКОПЛЕНИЕ (а. saline accumulation; н. Salzansammlung, Salzaufspeicherung; ф. accumulation de sels, depot de sels; и. acumulacion de sal) — процесс накопления природных солей в специфических солеродных бассейнах, приуроченных к интенсивно прогибавшимся крупным структурам земной коры и расположенных в зонах аридного (отчасти полуаридного) климата. Различают соленакопление континентальное и морское.

Континентальное соленакопление имеет несколько меньшие масштабы проявления (площади и мощности соленосных отложений), чем морское. Это преимущественно отложения соляных озёр, представленные карбонатными (содовыми), сульфатными и хлоридными продуктами. В содовых отложениях доминируют карбонаты (гейлюсит, сода и др.), сульфаты (тенардит, мирабилит) и хлориды натрия. Для отложений сульфатного типа характерны сульфаты и хлориды натрия и магния (глауберит, мирабилит,тенардит, астраханит и др.). В отложениях хлоридного типа встречаются хлориды натрия, магния, калия и кальция. Соленосные отложения двух последних типов обычно содержат гипс и значительное количество кластического материала. Соляные отложения всех трёх типов континентального соленакопления, особенно современного, как наиболее доступные издавна широко используются.

В морских солеродных бассейнах накапливались более крупные по объёму галогенные формации. Морфологически Н. М. Страховым выделено 4 типа таких бассейнов: лагуны; открытые или закрытые заливы (аналогичные Кара-Богаз-Голу и Бокано-де-Виррила в Перу); краевые депрессионные зоны эпиконтинентальных морей; внутриконтинентальные солеродные моря. При испарении морской воды, после садки гипса (впоследствии превращающегося в ангидрит), галита и сульфатов магния отлагались хлориды калия и магния с примесью сульфатов магния. Морская вода, в той или иной степени метаморфизованная бикарбонатами кальция или тонкодисперсным илистым шламом, теряла MgSО4 и осаждала в послегалитовую стадию лишь хлориды К и Mg (сильвин, карналлити бишофит). Но иногда происходила и обратная метаморфизация морской воды (рапы), в процессе которой она обогащалась сульфатами. В этом случае калийные и магниевые соли в галогенных формациях представлены не только хлоридами, но и сульфатами (каинит, лангбейнит, кизерит и др.).

Степень завершённости соленакопления определяет полноту набора конкретных галогенных формаций. Если процесс галогенезапрекращался на стадии садки гипса, то такие формации являются гипсоносными. Когда он прерывался на стадии садки галита, то образовывались соленосные (галит-содержащие) формации. Формации полного профиля, включающие залежи калийных и магниевых солей, называется калиеносными формациями. Все эти формации обобщенно носят название галогенных формаций. Мощности этих формаций в случае их нормального залегания изменяются у гипсоносных от десятков метров до 200 м, у соленосных от 250 до 700 м и у калиеносных от 300-500 до 1500 м и более.

Характер метаморфизации морской воды и рапы солеродных бассейнов определяет состав калийных и магниевых минералов, образующих промышленные залежи. По их минеральному составу выделяют подтипы калиеносных формаций: хлоридный, сульфатно-хлоридный и сульфатный. Для хлоридных галогенных формаций характерно наличие залежей сильвинита и карналлитовой породы. В сульфатно-хлоридных калиеносных формациях имеются также пласты бишофитовой и полигалитовой пород, в меньших количествах встречаются кизерит, каинит и лангбейнит; отмечается их бороносность. В сульфатных калиеносных формациях преобладают залежи сульфатных, калийных и магниевых солей, основу которых составляют каинит, лангбейнит, кизерит и полигалит. Отмечается направленная эволюция калиенакопления в истории Земли. До пермского времени характерны калиеносные формации хлоридного подтипа, в перми появляются сульфатно-хлоридного, а в неогене — сульфатного подтипа.

Из-за специфики галогенеза соляные толщи часто являются немыми и их стратификация осуществляется по литологическим данным. Некоторое исключение составляют иногда горизонты внутрисолевых карбонатов и терригенных пород. Учитывая роль галогенеза и галогенных отложений в извлечении, переносе и концентрировании ряда сопутствующих минеральных компонентов, тщательно изучают не только соляные, но также внутрисолевые и вмещающие породы.

Соленосные отложения далеко не всегда сохраняют свой первозданный пластовый облик. Благодаря высокой растворимости солей, реакциям замещения и растворения, процессы последующего галогенеза и гипергенеза осуществляют в них локальные замещения или даже полное разубоживание. Высокая пластичность солей является причиной образования в соляных пластах резких, порою дисгармоничных складок, а способность к интенсивному течению в твёрдом состоянии приводит к образованию соляных штоков идиапиров.

3. Текстуры поверхности пласта осадочных пород, их геологическое и палеогеографическое значения, механизм образования. Примеры.

Текстура – взаиморасположение компонентов осадочной г.п. относительно друг друга

(кровли?)

- текстуры механического происхождения

ЗНАКИ РЯБИ

А) линейные

1. симметричные

2 ассиметричные

Б) Нелинейные

1. серповидные

2.другие формы

ОТПЕЧАТКИ КАПЕЛЬ ДОЖДЯ И ГРАДА

-тектсуры физико-хим. происхождения

МНОГОУГОЛЬНИКИ И ТРЕЩИНЫ УСЫХАНИЯ

ОТПЕЧАТКИ КРИСТАЛЛОВ СОЛЕЙ И ЛЬДА (жарко и сухо/гумидный климат, где «-« температуры)

- биоглифы

СЛЕДЫ ПОЛЗАНЬЯ И ЛЕЖАНИЯ

СЛЕДЫ ЗАРЫВАНИЯ И СВЕРЛЕНИЯ (сверление – твёрдое/ зарывание – приливно-отливная)