4. Литология в узком смысле. Горные породы.

5. Минералогия, минералы.

6. Геохимия, химические элементы.

Геологический уровень организации вещества – породный. Породы являются парагенезами минералов и их изучают петрология и литология. Далее следуют надпородные геологические уровни организации вещества. В.И.Драгунов и др. (1974), В.Ю.Забродин и др. (1986) выделяют один надпородный уровень организации вещества – уровень формаций (геогенераций) или геоформаций. Представляется, что есть все основания разделить надпородный уровень организации вещества на три надпородных подуровня: подуровни фаций, генетических типов отложений и формаций. Фации являются парагенезами пород, генетические типы отложений – парагенезами фаций, а формации – парагенезами генетических типов отложений. Соответственно фации изучает учение о фациях, генетические типы отложений – учение о генетических типах отложений, формации – учение о формациях.

Литология– наука о составе, строении, происхождении, размещении, использовании ОП (экзолитов). (наука об осадочных породах).

Составные части литологии:

- теория литогенеза

- объект: осадочные породы и осадки

- методы исследования(текстуры: текстурный анализ, структуры: структурный анализ, вещество: вещественный анализ петрографический и осадочный)

Синтетические и условные науки: учение о фациях, палеогеография, палеоэкология, учения о ПИ, экология и охрана окружающей среды.

Родственные науки: стратиграфия, геотектоника, палеонтология, петрография и учение о метаморфизме, морская геология, океанология, учение о ПИ, математическая геология.

Литология – наука об осадочных породах, или более расширенное – наука о составе, строении, происхождении, размещении и использовании осадочных пород.

Петрография осадочных пород – раздел литологии, занимающийся изучением и описанием петрографического и минерального составов осадочных горных пород различными методами.

Седиментология - раздел литологии по изучению закономерностей формирования современных осадочных пород.

2. Геологические и физико-химические условия образования глин.

Способы формирования глинистых пород.

1. Элювиальные глинистые породы.

Связь минералогии кор выветривания с составом подстилающих исходных пород:

кислые магматические и другие породы – каолиниты, гидромусковиты, типовые (Al) монтмориллониты;

основные магматические породы – Fe и Mg смектиты, хлориты, сепиолиты, палыгорскиты, гидробиотиты;

ультраосновные породы – серпентины, палыгорскиты, хлориты, нонтрониты.

2. Гидротермальные глины

континенты – каолиниты

океаны – смектиты, хлориты, палыгорскиты, иллиты

ПЕЛИТОЛИТЫ — ПЕЛИТОВЫЕ, ГЛИНИСТЫЕ ПОРОДЫ.

Способы формирования глинистых пород.

3. Хемоседиментогенные глины

аллофаны, шамозит,ы глаукониты, каолины.

4. Механогенные глины образуются в результате размыва и переотложения всех других глинистых, обломочных и метаморфических слюдистых пород.

Условия образования глинистых минералов и пород.

1. Обводненность.

2. Относительно высокя температура.

3. Средний или низкогорный рельеф

4. Химические условия

Кислотно-щелочные условия

гидрослюды, смектиты – pH>7

Na монтмориллониты – pH>9

Ca монтмориллониты – pH=8-9

Ca-Mg, Mg монтмориллониты – pH≈7

Каолиниты – pH<7 (иногда в торфяниках pH=5-4, в гидротермах pH=3-2)

Окислително-восстановительные условия

окислительные условия – Fe3+ - больш-во глинистых минералов

пограничные условия - Fe3+, Fe2+ - глауконит

восстановительные условия – Fe2+ - шамозит

ПЕЛИТОЛИТЫ — ПЕЛИТОВЫЕ, ГЛИНИСТЫЕ ПОРОДЫ.

Механогенные глины – универсальность образования.

Три основных пояса накопления механогенных глин:

озерный;

лагунно-дельтовый;

подножие континентального склона.

3. Известняки. Структурная классификация, структуры и соответствующие им способы формирования.

| Первично-осадочная структура распознаваема | Первичная структура не распознаваема | |||||

| Первичные компоненты не были скреплены во время отложения

| Первичные компоненты были скреплены во время отложения | Кристаллическая карбонатная порода Разделяются по физическим показателям структурных элементов: размеру, морфологии кристаллов и др.

| ||||

| Порода содержит ил (частицы пелитовой или мелкоалевритовой размерности) | Порода не содержит ила и состоит из опирающихся друг на друга зерен

| Автохтонный известняк, первичные компоненты которого связывались организмами в процессе осаждения; остатки организмов находились в процессе роста | ||||

| Опорой породы является ил

| Зерна опираются друг на друга

| |||||

| Зерен менее 10 %

| Зерен более 10 %

| |||||

| Мадстоун | Вакстоун | Пакстоун | Грейнстоун | Баундстоун | ||

Классификация карбонатных пород по Р. Ж. Данхэму (Dunham, 1962)

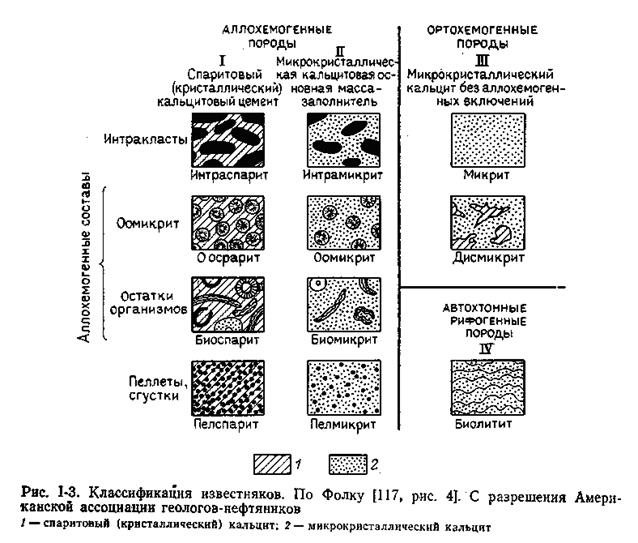

Схема Р. Фолка удобна в силу простоты названий пород, которые определяются исключительно структурным типом зерен и степенью раскристаллизации цемента, но ее использование затруднено при сложном смешанном составе структурных компонентов и смешанном типе цементации.

Билет № 41.

1. Место литологии в системе геологических наук.

Синтетические и целевые науки: учения о фациях, палеография, о полезных ископаемых, экология и охрана окружающей среды.

Родственные науки: стратиграфия, геотектоника, палеонтология, петрография с учением о метаморфизме, морская геология, океанология.

Литоло́гия (от др.-греч. λίθος камень и λόγος слово) — наука о петрографии осадочных пород и современных геологических осадках, их вещественном составе, строении, закономерностях и условиях образования и изменении.

Более строго литологию можно определить как отрасль объективного знания о составе, отношениях и связях между геологическими телами и слагающими их породами, образованными при процессах, происходящих в гидросфере, атмосфере и биосфере[1]. Породы, образованные при этих процессах, называют (не совсем точно) осадочными породами. В. Т. Фролов (16 марта 1923 г. в дер. Сухотинке Ефремовского района Тульской области [1]) называет их экзолитами[2].

В свете этого выделяются главные задачи литологических исследований:

изучение особенностей и закономерностей пространственного распределения на Земле осадочных горных пород;

на основе выявленных закономерностей поиски месторождений полезных ископаемых генетически, парагенетически и пространственно связанных с осадочными породами.

2. Источники вещества пород алферманговой триады.

Алферманголиты формируются в основном за счет экзогенных и эндогенных источников. Количественное соотношение между ними различно для аллитов, ферритолитов и манганолитов и в настоящее время пересматривается. Подвергаются ревизии крайние взгляды Η. М. Страхова, недооценивавшего гидротермальное питание седиментогенных областей. Третий источник — запасы гидросферы — второстепенный, заметно проявляющийся лишь в железорудном процессе.

Экзогенные источники — почти исключительно коры выветривания, идущего повсеместно как на суше, так и на морском дне. Они определяются прежде всего петрофондом — химичес'15 6 ким составом выветривающихся пород (Лисицына, 1973; Лисицын и др., 1980). Кларки всех трех рассматриваемых элементов большие или значительные (вес. %): в земной коре Al — 8,8 (Al2O3 — 16,4), Fe — 5,1 и Mn — 0,1. Кларки глинозема (%)

в горных породах приведены А. П. Виноградовым, с дополнениями по Ф. Кларку (Справочник по литологии, 1983, с. 177): глинистые породы и сланцы — 19,7, песчаники — 4,8, известняки — 0,8, магматические основные породы — 16,5, средние — 16,7, кислые — 14,5. Основным поставщиком Al, таким образом, является большая часть осадочных пород (70—80%): глинистых, граувакковых и аркозовых обломочных. На втором ме-

сте — их метаморфические производные (сланцы, гнейсы, амфиболиты), на третьем — граниты, гипербазиты и базальты. Некоторые из них уже в свежем, невыветрелом состоянии являются рудами на Al: нефелиниты — с 22—28% и анортозиты— с 25—30% Al2O3. А метаморфические породы с породообразующими высокоглиноземистыми минералами — кианитом, силлиманитом, андалузитом, ставролитом, кордиеритом, гранатом —содержат глинозема до 40—50%. На этом основании их даже считают метаморфизованными бокситами, например в верхнеархейской свите кейв на Кольском полуострове, хотя это и оспаривается (Металлогения..., 1966, 1973, 1978 и др.).

Несмотря на такие высокие кларки и широкое распространение, в горных породах всех трех царств пород алферманголитов мало. Особенно это парадоксально по отношению к Al, кларк которого в три раза больше, чем у Ca (2,96), а аллитов, вероятно, в 100 раз меньше известняков. Из множеств объяснений существенны два: большая часть глинозема, освобождаемая выветриванием, здесь же, в коре, снова прочно связывается в силикатных молекулах глинистых минералов — основных по объему и массе продуктов выветривания; Al не накапливается в больших количествах в телах растений и животных, т. е. он в основном не биогенен. С другой стороны, кларк Fe почти в 2 раза меньше, чем Al, а ферритолитов в несколько раз больше бокситов, что объясняется по крайней мере тремя причинами: меньшим вторичным, экзогенным связыванием с кремнеземом или глиноземом в новообразуемых силикатах и других минералах; большей миграционной способностью и заметной биоген-ностью. С Mn и манганолитами противоречия нет: низкие их кларки соответствуют друг другу, что согласуется с большей геохимической подвижностью, слабым сродством с Si в усло-виях экзосферы и небиогенностью. Но если сравнивать с P и фосфоритами, то снова обнаруживается несоответствие: кларки элементов практически одинаковые, но фосфоритов значительно больше манганолитов. Соединения фосфора более растворимы, накапливаются в гидросфере и биогенны. Эндогенные источники на суше и в морях, по Η. М. Страхову (1986, с. 112—130), второстепенные: бокситы без Ti неизвестны, а эксгаляционный вынос Al2O3 всегда без титана, так '15 7 к ак он сбрасывается из гидротермальных растворов еще при рН<2 , a Al2O3 — при рН 4,5—5 и нередко достигает моря, хотя Fe2O3 здесь остается чаще всего на суше (Страхов, 1986, с. 558). Этот глинозем большей частью вступал в реакцию с кремнеземом и образовывал алюмосиликаты. Поэтому содержание Al в морской воде всего около 0,01 мг/л. Эксгаляционный внос Fe и Mn более заметен (Бутузова, 1989; Гаврилов, 1972; Дзоценидзе, 1969; Зеленов, 1972; Металлоносные..., 1979, 1986, 1987; Попов, 1979; Elgerfild, 1976; и др.), но и он явно подчиненный по сравнению с терригенным и составляет 0,3% в Атлантическом и Индийском океанах и 2,6% в Тихом (2,1% для всех океанов) от общей суммы вноса. В абсолютных массах это выражается (в мг/см2 за 1000 лет) для Атлантического океана 1,04 (Fe) и 0,76 (Mn), Индийского — 2,93 и 0,51, Тихого — 11,02 и 4,54; по всем океанам вместе — 14,95 (Fe) и 5,82 (M l (Страхов, 1986, с. 127). Обращает на -себя внимание крайне'малая напряженность выноса эксгаляци-ями Fe+M n за единицу времени в этих океанах: 1,8—3,44— 15,56 мг/см2 за 1000 лет. «Такие ничтожные количества трудно даже представить!» (Страхов, 1986, с. 127).

Особенно малыми эти поступления кажутся на фоне гидротермальных осадков в Красном море, где за 1000 лет накапливается 40 см, что составляет 40 000 мг/см2 за 1000 лет, или 12 000 мг/см2 за 1000 лет (на сухой осадок, если принять его объемный вес за 0,3 г/см3

). Среднее содержание Fe+M n в осадках 29,7%, т. е. накопление рудной массы происходит со скоростью 4000 мг/см2 за 1000 лет, что более чем на два порядка превосходит эксгалятивную седиментацию в Тихом океане и

на три — в других океанах. Η. М. Страхов (1986, с. 128) отмечает, что на отдельных участках эта скорость в Красном море

е ще выше.

В рифтовых зонах срединно-океанических хребтов, особенно в Калифорнийском заливе, подводном хребте Хуан-де-Фука у северо-западного побережья США, 10—12 лет назад были открыты равноценные красноморским, но иные по форме (в виде колонн и башен высотой до сотен метров — «черных и белых курильщиков») сульфидные рудные накопления крупных размеров. Это показывает, что на локальных участках под водой в океанах или в геосинклинальных прогибах на континентах идет напряженный рудный процесс за счет эндогенного источника

3. Особенности химического состава глинистых минералов, определяемые их строением. Изоморфные замещения.

Глинистые минералы — группа водных силикатов, слагающих основную массу глинистых отложений и большей частипочв и определяющих их физико-химические, механические и др. свойства.

Глинистые минералы являются продуктом выветривания преимущественно алюмосиликатов и силикатов магматических и метаморфических горных пород на дневной поверхности. В процессе выветривания глинистые минералы испытывают стадийные преобразования структуры и химического состава в зависимости от изменения физико-химических условий среды выветривания и седиментации. Размеры частиц глинистых минералов в глинах большей частью не превышают 0,01 мм. По кристаллической структуре глинистые минералы относятся к слоистым или псевдослоистым силикатам.

Высокая удельная поверхность, изоморфные замещения, обилие сколов кристаллической решётки и нескомпенсированных зарядов придаёт глинистым минералам катионнообменную способность. Также они способны химически связывать воду.

В состав минералов входят слои, состоящие из кремнекислородных тетраэдров и алюмогидроксильных октаэдров, эти слои объединяются в элементарные пакеты, совокупность которых формирует частицу минерала. По набору слоёв в пакете различают несколько групп глинистых минералов:

Группа каолинита (каолинит, галлуазит) c пакетом, состоящим из одного слоя октаэдров и одного слоя тетраэдров. Пакеты прочно связаны между собой и плотно прилегают друг к другу, в результате чего молекулы воды и катионы металлов не могут входить в межпакетное пространство и минерал не набухает в воде, а также обладает низкой ёмкостью катионного обмена (ЕКО).

Группа монтмориллонита или группа смектита (монтмориллонит, нонтронит, бейделит и др.) с трёхслойным пакетом вида тетраэдр-октаэдр-тетраэдр. Связь между пакетами слаба, туда проникает вода, из-за чего минерал сильно набухает. Отличается высокой ЕКО (до 80-120 мг-экв на 100 г.).

Группа гидрослюд (гидробиотит, гидромусковит и др.) также с трёхслойным пакетом, но сильной связью между ними. Практически не поглощают воду и не набухают в ней. Отличаются высоким содержанием калия, поскольку его ионный радиус позволяет ему входить в пустоты структуры минерала.

Группа хлорита с четырёхслойной набухающей структурой.

Группа смешаннослойных минералов с чередованием пакетов различных типов. Носят названия вида иллит-монтмориллонит, вермикулит-хлорит и т. п., свойства сильно варьируют.

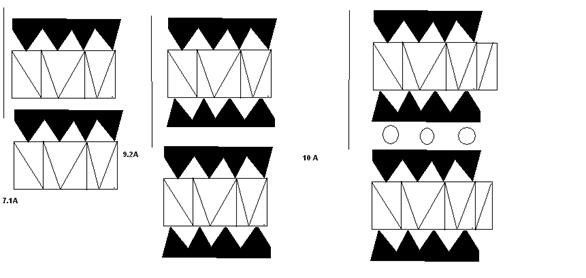

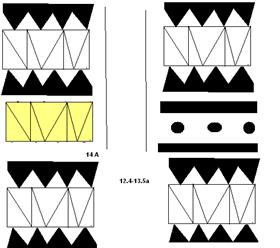

В чем логика классификации?

1) слоистость по типу слоя

2) Расстояние между минералами решетки в ангстремах

3) Группа минералов

4) подгруппа

Кристаллы ллвойные и тронные (слоями)

Типы слоя:

1:1 Каолинит-серпентин 2:1 тальк-пирофиллит Тип слоя 2:1:1 Мусковит биотит иллит глауконит

аолинит – Al4[Si4010](OH)

Хризотил – MgSi205(OH)

Мусковит – Al2(AlSi3010)(OH)

Биотит – K(Mg,Fe)3[Si3AlO10]

Иллит

Аллофан SiO2*Al203*n)H20

Тип слоя 2:1:1

Группа смектитов

Монтмориллонит (Na,Ca)0.333(Al,

Группа хлорита

Брусситовый слой (Бруссит – Mg3OH6)

Хлорит общий – (Mg,Fe)3[Al,Si]4O10(OH)2* 3(Mg,Fe)(OH)2

Структура слоисто-ленточная

Группа палыгорскита сеполита: палыгорскит сепиолит

Минералогическая классификация глинистых пород.

! Те минералы, которые м.б. породообразующими

| Мономинеральные и олигомиктовые | Мезомиктовые и полимиктовые группы |

| Каолинитовые Монтмориллонитовые Гидромусковитвые Нонтронитовые Серпентинитовые Палыгорскитовые Сепиолитовые Волконскоитовые | Каолинит-гидрослюдистые Гид.слюд-смектовые Смектит-гидрослюд Хлорит-смектитовые Хлорит-гидрослюдистые Гидробиотит-вермкулит-глауконитовые Каолинит-хлорит-гидрослюд Палыгорскит-монтмориллонитовые |

Происхождение химических порог

1 Химическое выветривание силикатных пород и стекла