2. Петрографические семейства песчаных пород. Характеристика и различия условий образования.

3. Глины, определение. Обоснованность выделения и размерность границ. Классификация по литифицированности.

Билет № 32.

1. Перенос и отложение талыми и дождевыми водами. Генетические типы и особенности отложений.

Временные потоки осуществляют сравнительно короткий перенос, главным образом в аридных и семиаридных и горных зонах, в которых в течение длительного бездождного времени готовится рыхлый материал, как бы ждущий ливневых дождей, при которых вода вместе с обломочным материалом скатывается с безлесных склонов в ущелья и долины. По ним глинисто-каменный материал перемещается в виде грязекаменных плотностных потоков с большой (до 30-50 км/ч) скоростью и отлагается сразу, без сортировки у выхода из ущелий в виде селей и более обширных (до десятков и сотен километров в диаметре) конусов выноса. В последних осуществляется нормальная гранулометрическая дифференциация материала: у вершины конуса, в проксимальной части, осаждается, почти мгновенно теряя силу и скорость, самый грубый, валунный материал вместе с тонким, заполняющим промежутки, точнее являющимся матрицей, или основной массой. Песчаная фация конуса практически не образует песок, лишь примешивается к пылеватому материалу (сортировка отсутствует или плохая), формирующему дистальную лёссовую фацию конуса, т.е. преимущественно алевритовую, но с песком и пелитом.

В областях с гумидным климатом количество осадков преобладает над испарением. Для них характерны развитая гидрографическая сеть. Главными агентами переноса осадочного материала являются текучие воды, второстепенными – ветер, сила тяжести (гравитация), живые организмы.

Перенос материала дождевыми и талыми водами завершается накоплением делювиальных (склоновых) и пролювиальных (у подножия склонов) осадков. В условиях равнинного рельефа отлагаются в руслах рек и озерах аллювиальные и озерные осадки – отсортированные песчано-глинистые, с линзами более грубого материала, имеющие разные виды косой, горизонтальной, линзовидно-волнистой слоистости. В местностях с расчлененным рельефом временные потоки формируют гравийно-галечниковые и песчано-глинистые осадки с диагональной корытообразной слоистостью, чередованием косых и горизонтальных серий, слоев. Отложения грязевых потоков, селей, слагаются плохо отсортированными, неотсортированными «мусорными» накоплениями.

2. Сидериты, магнезиты, анкериты, родохрозиты. Основные петрографические типы. Особенности структурного строения и происхождения.

3. Главные минеральные типы глинистых пород (минералогическая классификация по В.Т. Фролову). Главные породообразующие минералы и их соотношение породах разного возраста.

Билет № 33.

1. Перенос и отложение реками и водными потоками. Особенности, размер переносимых частиц, отличия переноса и седиментации в равнинных и горных реках.

Перенос русловыми водными потоками - временными и постоянными - основной путь миграции вещества на континентах, перемещающий большую часть осадочного материала, возможно больше 90%. При этом формируются три генетических типа отложений: пролювий - отложения устьев временных ущельных потоков, аллювий - речные отложения и речные выносы в море - морской, или бассейновый, аллювий - главный генетический тип дельтового комплекса.

Перенос постоянными или временными речными потоками или просто реками - основной на континентах. Ведь и пролювиальный материал в конце концов поступает в речные долины и дальше транспортируется реками. Лишь частично пролювий развевается, переносится ветром или навсегда оседает в такырах, куда сносится во время ливней с пролювиальных конусов и других небольших возвышенностей.

Реки переносят материал на расстояния до 5-7 тыс. км. При этом он сортируется по размеру, уменьшаясь в поперечном направлении и по течению, дифференцируется по удельному весу и форме, окатывается, формирует речные отложения с характерной однонаправленной многоярусной косой слоистостью. Речные отложения - весьма сложный генетический тип, объединяющий динамически столь различные осадки, что некоторые принимают их за самостоятельные генетические типы: русловый, пойменный и старичный аллювий, а иногда дробят еще больше. Хотя формальные основания для этого имеются, но в целом нецелесообразно отступать от традиции рассматривать аллювий в целом как единый генетический тип. Реки переносят материал в трех формах: 1) перекатыванием по дну, или волочением, и сальтацией (подпрыгиванием); 2) во взвешенном состоянии, или в виде водной суспензии, и 3) в растворенном виде - коллоидными и ионными растворами.

Скорость горных рек раз в 5 больше равнинных, следовательно они переносят больше материала. Горные реки, таким образом, переносят во взвеси в 6 раз больше материала, чем в растворах, что вполне подтверждает правило: с увеличением скорости течения возрастает количество вещества, переносимого во взвеси. Перенос волочением также возрастает и становится почти равным переносу в растворенном виде. Для равнинных рек соотношение существенно иное: основной формой переноса являются растворы - почти в два раза больше других форм, вместе взятых. Перенос волочением очень мал и осуществляется главным образом в паводки, а в остальное время года течение настолько вялое, что эта форма не действует, и резко снижается перенос взвесей. Получается, что равнинные реки более солоны, чем горные, что вполне естественно.

2. Процессы трансформации и минералообразования в карбонатных породах на постседиментационных стадиях, ведущие к изменению пористости.

3. Различные типы смешанных обломочных пород и общие принципы их классификации. Породы, переходные между обломочными и вулканогенными, структурные и другие особенности.

Билет № 34.

1. Перенос и отложение вещества в водных бассейнах. Волнения как один из факторов переноса и седиментации. Виды волн, работа волн в прибрежной зоне.

Волнение охватывает всю акваторию океанов, морей, озер и других водоемов, поэтому оно переносит взвешенный и растворенный материал по всей их площади. Но волнение распространяется не на всю глубину бассейнов, а только на верхнюю небольшую зону. Глубина, на которую распространяется волнение, называется базисом действия волн, или волновой базой. Она располагается от поверхности на расстояние, равное длине возникающей волны.

Волнение - колебательные движения воды, при которых ее частицы испытывают круговые или эллипсоидальные движения, оставаясь как бы на месте, над одной и той же точкой дна.

Встречаются волны зыби – волны, остановившиеся после воздействия ветра. Они длинные и с небольшими высотами, широко развиты в океане.

Волны цунами – разрушительные волны. Являются результатом сдвига или землетрясений. Длина волны может достигать сотен метров. Оказывает воздействие на весь шельф. В результате трения о берег, длина волны трансформируется в высоту.

Приливные волны - волны, длина которых равна половине окружности земного шара, высота их мала по сравнению с длиной.

Волны осуществляют перенос вещества в береговой зоне. Перемещение может быть поперечным и продольным (вдольбереговым). Аккумулятивные формы, сформированные таким образом – пляжи, косы, острова, бары.

2. Геологические условия образования карбонатных осадков и пород.

Известняки – карбонатные породы, состоящие на 50% и более из кальцита и арагонита. Есть две основные формы нахождения кальцита, позволяющие определить происхождение породы. Это хемогенный кристаллически-зернистый кальцит и кальцит, образующий скелетные части организмов, микроводорослевые структуры, оолиты,пеллеты, комки и сгуст .

Скелетные части организмов обычно представлены обломками раковин, ядрами различных организмов, растительными остатками, их обрывками. К настоящему времени установлены многие тысячи видов организмов, захороненных и сохранившихся в карбонатных породах. Они обладают определенной формой, особенностями морфологии и строения

кальцитовой массы скелетных остатков. Наиболее распространенные группы организмов, замещающиеся

карбонатами, представлены следующими формами:

1. животные организмы: фораминиферы (фузулиниды, милиолиды, глобигерины и др.), коралловые полипы, строматопоры, мшанки, иглокожие, морские ежи, брахиоподы и моллюски (пелециподы, гастроподы и др.), остракоды и пр.;

2. растительные организмы: кокколитофориды планктонные одноклеточные водоросли), икроскопические сине-зеленые водоросли цианофиты), зеленые, красные и др.Механизм и условия образования известняков, их

генетические особенности определяют выделение двух основных типов: биогенного и хемогенного. В качестве промежуточного выделяют хемогенно- биогенный тип. Биогенные известняки состоят преимущественно из скелетных частей организмов или биогенного водорослевого кальцита с биоморфными (цельно- раковинными) и органогенно-детритовыми

структурами. Значительную часть биогенного детрита образуют обломки раковин брахиопод и пелеципод,

состоящие из кальцита грубоволокнистого строения, арагонита микрокристаллического, пелитоморфного,

гастропод, фораминифер с микрокристаллической и тонковолокнистой структурой стенок раковин.

Животные организмы извлекают известь CaCO3 для строения раковин из морской воды. Отмирая, раковины погружаются на дно, образуя детритовый и илоподобный осадок, превращающийся при диагенезе в известняки-ракушечники с характерными биморфными, или органогенно-детритовыми структурами. Детритовые известняки на зоодетритовые и

фитодетритовые. Зоодетритовые содержат в качестве основного компонента – обломки скелетных частей беспозвоночных – створок тонко- и толстостенных брахиопод, остракод, губок, мшанок, раковины фораминифер, членики, реже чашечки криноидей. Среди них выделены такие разновидности как полидетритовые (из остатков разных видов организмов), криноидные, криноидно-брахиоподные, спикуловые и др. Многими разновидностями представлены фитодетритовые известняки, в основном, в зависимости от родового состава водорослей. Это доницелловые, микрофитоллитовые,

фурусталатовые и иные разновидности. В оолитовых известняках рифовых и биогермных образований ядрами оолитов служат фораминиферы, членики криноидей, обрывки водорослей.

Известняки, состоящие из частей известкового скелета морских лилий (криноидеи), называются криноидными и включают круглые членики их стебельков. Значительные по мощности и площадному развитию пласты органогенных

известняков – строматолитов слагают продукты жизнедеятельности сине-зеленых водорослей. Растительные организмы – водоросли, покрытые кальцитовыми пластинками (кокколитофориды) и водоросли, не обладающие кальцитовым скелетом, поглощает углекислоту из воды. В результате их жизнедеятельности биохемогенным путем образуются

неясноволнисто-слоистые образования (строматолиты).

Своеобразной формой залегания биогенных известняков, образующих органогенные постройки, являются ископаемые рифы. Это прочные каркасные образования, сложенные скелетными остатками организмов, часто живущих колониями – кораллы, губки, строматопоры, мшанки, серпулы, пелециподы, и многие другие (фораминиферы, брахиоподы).

Прочность рифовой постройке придают обволакивающие ее водоросли. Могут подниматься над водой, образуя рифовые острова, вытягиваться на сотни километров. Мощность рифовых образований иногда достигает 1000 м и более.

Рифовые гряды по краю островной или береговой отмели называются барьерными рифами. В Тихом океане барьерный риф протягивается вдоль восточных берегов Австралии на 1900 км. Вытянутые вдоль берега барьерные рифовые постройки обозначаются как береговые рифы. Кольцеобразные рифовые образования с мелкой лагуной в центральной части известны в литературе под названием атоллы. Предпосылки для быстрого развития рифовых образований имеются лишь в тропических и субтропических областях. Именно в тропических морях вода пересыщена углекислым кальцием и

существует богатая фауна организмов с известковым скелетом. Эти условия весьма благоприятны для быстрой биохимической фиксации углекислого кальция вне зависимости от биологического вида, формирующего рифы и биогермы. Необходимо иметь в виду, что рифоподобные банки известны на глубине и в очень холодных морях северной части Атлантического океана. Для рифовых построек характерны биогермные известняки, слагающие образования разнообразной

формы – от линзовидных до штокоподобных. Основные биогермообразователи – сине-зеленые и зеленые водоросли. Встречаются и строматолитовые разности биогермных известняков. Многочисленные, тесно сплетенные нити водорослей, слагают основную массу. Промежутки заполняются микро-, мелкозернистым кальцитом.

Известковые породы могут возникнуть на суше. Это известковые туфы, травертины – натечные и корковые образования подземных источников, разгружающихся на поверхности. К этой же категории принадлежат натечные формы известняков – сталактиты и сталагмиты, формирующиеся в пещерах. Известковый туф это обычно пористая ноздреватая масса рыхлая, иногда плотная, кристаллического строения, часто с отпечатками и остатками листьев растений. Сталактиты и сталагмиты в поперечном сечении обычно имеют концентрически-зональное сложение. В условиях поверхности в засушливых климатических зонах за счет капиллярного поднятия и испарения влаги формируются приповерхностные скопления карбонатного материала – калькреты, панцири. Хемогенные известняки образуются при осаждении кальцита из пересыщенных карбонатом кальция растворов вод морей, океанов, в водоемах суши с аридным климатом. За счет хемогенного кальцита возникли пелитоморфные, некоторые оолитовые, кристаллически-зернистые известняки и карбонатные

конкреции, стяжения при перераспределении карбонатного материала в терригенных осадках в ходе диагенеза. Чистые известняки белые, но за счет примесей других веществ могут приобретать различные окраски: желтоватые, буроватые (примесь оксидов железа), серую до черной (присутствие органического вещества), зеленоватую (за счет некоторых силикатов).

3. Внутрипластовые текстуры осадочных пород, их геологическое и палеогеографическое значения, механизм образования. Примеры.

Классификация текстур осадочных пород

А. Текстуры внутренние, присущие всему объему породы.

I.Текстуры наслоения, формирующиеся одновременно с седиментацией.

1.Беспорядочная, неслоистая. 1) при лавинной седиментации — быстром отложении больших масс материала — из селевых и других временных потоков, из суспензионных турбидитных потоков, в обвалах, нередко в осыпях, оползнях 2) при медленной седиментации — постоянном перемыве или переносе течениями зернистого материала 3) при медленной и равномерной седиментации глинистого материала

2.Слоистые текстуры со слоистостью:

1)горизонтальной, образуется при горизонтальном положении- ровной поверхности наслоения.

+градационная, образуется при достаточной глубине и массовой подаче в верхние слои, разнозернистого осадочного материала любого состава. Как бы порода идет на дно происходит сортировка, важна глубина бассейна(крупные внизу). Так осаждаются материал спазматических мутьевых потоков (турбидиты во флише), пепловые туфы, паводковые выносы рек в озерах или морях и т.д.

2)волнистой, образуется колебательными (волновыми) или пульсационными (порывами) движениями воды или воздуха (ветра) как захороняющаяся рябь

3)косоволнистой, образуется при волнении, генерирующем поступательное перемещение воды — течения, которые моделируют дно в виде поперечных гряд

4)косой: а) однонаправленной (вода) и б) разнонаправленной (ветер). Наклон косой слоистости направлен в сторону течения, которое, таким образом, точно определяется по своему вектору и силе, а также по характеру движения и среды (водной или воздушной).

II.Текстуры наложенные, ранние, сингенетичные. формируюются практически одновременно с седиментацией или сразу после акта отложения осадка

1.Биогенные:

1)илоядная, ихнитолитовая или биотурбитовая, через желудок илоедов - шнурочки

2)корневая комковатая. формируется корнями растений, перемешивающих осадок, сообщающих ему вертикальные линии раздела и полностью "стирающих" первичную, слоистую текстуру. Уголь там!

2.Взмучивания. продуцируются чаще всего штормами. темпеститы

3.Оползания и оплывания. складки

4.Гидроразрывные. при лавинной форме седиментации, например при отложении суспензии мощного турбидитного потока, который погребает под собой и в себе много воды. Последняя должна найти выход вверх под давлением быстро накапливающихся осадков, становящихся все более глинистыми. Образуются блюдечки [[[ на 90град

5.Элювиальные, или сингенетично-метасоматические: повсеместно как на суше, в корах выветривания, так и под водой. Это комплекс текстур, последовательно сменяющих друг друга при развитии выветривания или иного метасоматоза. В начале процесса развиваются вертикальные каналы и трещины — пути миграции вещества вверх и вниз — это вертикально расчленяющая текстура. Они могут полностью стереть первичную текстуру одновременно производя гомогенизацию и превращая осадок в изотропную породу (с вторичной беспорядочной текстурой). На третьей стадии развиваются ризолиты — корнеподобные клинья той же или чем-то отличной породы; в образовании их нередко участвуют и организмы. Процесс текстурной переработки — гомогенизации и изотропизации, расчленения и вертикального текстурирования — продолжается далее структурными новообразованиями — брекчиями сингенетичными (каменистыми развалами) или бобовыми, оолитовыми и другими сфероагрегатными структурами. Вдоль трещин кружочки.

III.Текстуры наложенные, поздние: диа-, ката-, мета-, эпигенетические, гипергенные, тектонические. формируются в течение всей истории породы, начиная с диагенеза и кончая ее разрушением при гипергенезе или метаморфизме, а также при тектогенезе.

1.Скорлуповатая. и 2.Конкреционная. внешне похожие друг на друга по их концентричности, но в первом случае чисто коллоидными и иными физико-химическими силами лишь переорганизуется строение тонкого илистого и алевритового, реже тонкопесчаного осадка с возникновением концентрической отдельности, а во втором — происходит еще и стягивание вещества конкрециеобразователя — карбонатов, кремнезема, окислов, фосфатов, солей и т.д.. Степень выраженности и размеры (от микро- до 2-3 м и больше) различные, а начало образования нередко относится к самым ранним постседиментационным фазам, т.е. происходит в раннем диагенезе и даже в сингенезе и гипергенезе (железомарганцевые или лимонитовые конкреции).

3.Фунтиковая. кон-ин-кон Вещество подходит частица за частицей, диффузно и высаживается на поверхности уже существующей конкреции или иного прослоя по принципу конформной укладки, в итоге автоматически формируются конусы роста, разделяющиеся участками — антиконусами также конической формы.

4.Стилолитовая. возникает еще на более позднем этапе катагенеза, на глубинах 2-3 км в карбонатных породах и на 6-7 км — в кварцевых. Чем выше (длиннее) зубцы, тем толще слой глины, располагающийся по шву, и он иногда достигает 1-3 см в толщину. Это нерастворимый остаток, т.е. бывшая рассеянной глинистая примесь в карбонатной породе. При образовании стилолита нерастворимое глинистое вещество, в противоположность карбонатному, не могло быть вынесено. Уже из этого ясно, что механизм образования стилолитов — растворение в твердом состоянии под давлением.

5.Замещения. выглядит в виде замысловатых разводов разных по цвету или оттенкам узких зон, отражающих неоднородность замещаемой породы и направление проникновения замещающего вещества, например кремнезема при окремнении известняка. Текстуры замещения образуются на разных стадиях литогенеза: в диа-, ката-, мета- и гипергенезе, и это выявляется стадиальным анализом. Декоративные камни.

6.Зебровая, или кольца Лизеганга. близка к текстуре замещения по рисунку и способу образования, но тем не менее не являющаяся ею, так как никакого замещения при этом не происходит. Чаще всего при формировании колец Лизеганга меняется химическая форма минерала или вещества, которому предстоит быть кольцеобразующим, например при окислении железистых минералов (сидерита, пирита и т.д.). В природе чаще всего этот процесс повторяется с гелем Fe2Оз, который образуется при циркуляции поверхностной воды, насыщенной кислородом, через пористый песчаник или известняк с рассеянным в нем сидеритовым цементом. Сидерит окисляется агрессивными водами до лимонита, и хлопья последнего перемещаются током воды, пока не увеличиваются до размера пор, в которых они, застревая, отлагают кольцо.

7.Сланцеватая. возникает в осадочных породах на стадии метагенеза и развивается только в глинистых и алевритовых породах. в подвижных зонах, с высоким тепловым потоком или при глубоком погружении стратисферы в миогеосинклиналях и на пассивных окраинах континентов сланцеватость в глинах развивается. Сланцеватость выражается макроскопически в плитчатой и листоватой отдельности, в шелковистом и слюдистом блеске плоскостей сланцеватости.

8.Полосчатая — подобие слоистости или даже сама слоистость, но устанавливаемая неуверенно, т.е. допускающая в конкретном случае иное толкование происхождения. Полосчатостью следует называть и явно неслоистую текстуру, секущую ее, появляющуюся на разных стадиях, но чаще всего при выветривании, гидротермальной переработке или более глубинном преобразовании в стадию метагенеза и метаморфизма.

9.Плойчатая. — мелкая складчатость в метаморфизованных сланцевых или метапесчаных и других породах, возникающая при тектонических подвижках (например, вблизи надвигов и других разломов) или при пластичном течении вещества на больших глубинах, сходная с подводно-оползневой складчатостью, но отличающаяся наличием признаков деформации твердых пород. Плойчатость образуется и в неметаморфизованных осадочных породах, сохранивших пластичность, но и испытывающих при разрывных или складчатых деформациях послойные скольжения или изгибающихся по секущим разрывам

10.Кливаж. — свойство породы раскалываться на тонкие пластины, обычно совпадающие со сланцеватостью

Б. Текстуры поверхностей слоев. важнейшие генетические и фациальные признаки, которые удобнее и рациональнее рассмотреть по их приуроченности к кровле и подошве пластов — знаконосителей.

I. Текстуры кровли.

1.Рябь: Рябь характеризуется вертикальным индексом — отношением длины ряби к ее высоте и индексом симметрии (d1/d2), т.е. отношением горизонтальной проекции наветренной стороны к проекции подветренной стороны, или отношением проекций пологого и крутого склонов ряби.

1)симметричная,

2)асимметричная. Рябь течения, ветровая(масштабней, индексы большие)

2.Трещины усыхания – следы осушения. При осушении трещины V-образные, реже с параллельными стенками, шириной от 1-2 мм до нескольких сантиметров, глубиной до десятков сантиметров, реже до метров. Полигоны в диаметре от 0,5-1 м до нескольких сантиметров, причем в крупные часто вписано несколько систем более мелких полигонов. Трещины заполнены щебенкой собственных стенок или вышенаслоенным осадком. При подсыхании отделяется плоская глинистая или карбонатная щебенка, которая может окататься и захорониться. Нередко сочетаются с отпечатками ног птиц и позвоночных, а также с ходами моллюсков, крабов, червей и других беспозвоночных, обильных в приливной зоне.

3.Мерзлотные клинья. V-образные, глубиной, шириной и длиной до нескольких метров, заполненные последующим осадком, часто с оттесненными сюда гальками, особенно характерные для высоких холодных широт

4. Глиптоморфозы(отпечатки) кристаллов солей, льда. размером до 3-5 см обычно представлены псевдоморфозами илистого осадка по кубам каменной соли, тонким пластинкам и иголкам льда, кристаллам гипса и т.д. Могут сохраниться в ископаемом состоянии отпечатки ледяных цветов и даже оттиски кристаллов снега. Кристаллы солей и льда образуются и в подводных условиях. Наличие соли, естественно, свидетельствует об аридном седиментогенезе, а льда — о холодном климате.

5.Следы капель дождя и града. групповые углубления на песчаной или илистой поверхности, поэтому они могут быть как на кровле пластов, например на знаках ряби, так и на подошве, но уже как слепки с углублений на илистом дне. Размер от 0,5 до 2-3 см, а слепки падения града — до 5 см. Форма изометричная, округлая, с ровными или рваными (у града) краями, с возвышающимся бортиком — кольцом. Если капли дождя падают под косым углом, углубление эллипсоидальное. Сохраняются в местах где редко идут дожди, в дождливых местах все смывается)

6.Следы струй течения и отекания. разветвленная, как крона дерева, система мелких (миллиметры и сантиметры) углублений на поверхности песчаного осадка В береговой прибойной зоне развиты следы прибоя — гребешки песка при откате волны, следы пены. широко распространены в литоральной зоне у уреза воды и позволяют точно определять береговую линию.

7.Следы волочения. борозды прямолинейные, оставляемые пустыми раковинами или другими предметами, переносимыми волнением и течениями у дна, на котором они оставляли специфический след. Иногда по такому следу определяется род организма

8.Следы ползания и лежания

9.Следы зарывания и сверления. наиболее широко распространены в приливной зоне и представляют собой вертикальные трубки, часто U-об-разные На поверхности осадка образуются холмы, конусы — вулканчики или воронки, иногда отверстия окружены шариками песка — копролитами. Сверления совершают моллюски, мшанки, ежи. Часто сверление совершается на протяжении всей жизни особи, которая, вырастая, остается замурованной в расширяющейся вглубь норке. Сверления и вертикальные зарывания свидетельствуют о мелководной и приливной зонах, а более горизонтальные зарывания — об относительно глубоководной.

10.Следы размыва и элювиирования (выветривания)

II. Текстуры подошвы. (гипоглифы)

1.Механоглифы: Механические знаки, весьма разнообразны, а важнейшие из них представлены слепками борозд размыва, царапин, волочения, ямок падения, ряби и знаками внедрения.

1)язычковые валики — слепки борозд размыва, слепки борозд размыва струями придонных течений — вероятно, самые распространенные подошвенные знаки. Бест - взвешенные у дна турбидитные потоки на среднем отрезке их пути. Илистое дно, невысокие скорости, чтобы все не смыть, наличие ТВ мат н. песок, чтобы образовать эти слепки.

2)обоюдоострые валики — слепки царапин, на илистом дне твердыми предметами: раковинами, обломками древесины, литокластами, гальками, телами рыб и других животных, кусками льда. Определяем род организма, гидродинамику дна.

3)шевроновые валики — следы волочения, состоят из центрального осевого и косо подходящих к нему оперяющих валиков. Острый угол между ними показывает направление волочения твердых предметов по илистому дну придонными течениями (рис. 2.19, ж). К этим слепкам примыкают сходные сложные и более короткие валики — следы косого к дну падения предметов, а также серии более изометричных бугров — слепков углублений от падающего предмета, испытывавшего прыжки при рикошетном отскакивании и несколько приземлений.

4)одиночные бугорки — следы падения, Одиночные бугры разных размеров чаще всего оставляют сидящие, лежащие, отдыхающие животные на дне морей и илистых осушках побережий и озер.

5)рябь, когда рябь кровли лишь чуть присыпана глинистым или известковым осадком, то осадок повторяет эту рябь, и поэтому новый песчаный нанос отпечатывает своей подошвой такую рябь. Она бывает симметричной и асимметричной, рябью волнения и рябью течения.

6)знаки внедрения, диапиры глиняные и др. образуются при выжимании пластичной глины под массой вышенаслоенного песка, , где слой песка хоть немного, но толще. Неровности рельефа подошвы медленно или быстро усиливаются, диапир (клин) глины поднимается все выше и нередко полностью разрывает песчаный слой. При большей пластичности глины песчаные валики нередко отрываются, закручиваются и тонут в глине, как гальки-рулеты.

2.Биоглифы: биологические знаки. Следы ползания и лежания организмов.

1)извилистые валики — следы ползания,

2)бугорки одиночные и парные — следы зарывания,

3)бугры одиночные — следы сидения и пребывания,

4)отпечатки следов ног и лап и др.

Изоглифы – следы плавающпредметов, растительные останки, водоросли, останки раковин организмов. Паралл др др, паралл течению, еоторое их несло

Гиероглифы- текстуры неясного происхождения. палеодиктианемы. Колониальные постройки(не кораллов)

Эндоглифы – текстуры внутренней части пласта.

Билет №35

1. Гравитационный перенос осадочного вещества, генетические типы, особенности.

Гравитационный перенос - перенос под действием силы тяжести почти в чистом виде осуществляется на склонах, особенно на крутых и вертикальных - эскарпах. Распространен от высочайших вершин материков до глубоких впадин дна океана. Все же склоновый, или коллювиальный, перенос приводит к накоплениям особых генетических типов отложений - обвальных и осыпных - гравитационных в чистом виде, оползневых, солифлюкционных и делювиальных - уже со значительным участием воды.

Особенности:

1) перенос на короткое расстояние, за некоторым исключением

2) обломочные частицы слабо окатаны и плохо сортированы, характерен и, во многих случаях, преобладает грубообломочный материал

3) Осадочный материал сильно подвержен выветриванию

2. Генетическая классификация М.С. Швецова. Принцип построения, главные типы пород, достоинства и недостатки.

Классификация осадочных пород М. С. Швецова (классификация МГРИ, 1961)

| 1. Основные генетические классы осадочных пород, выделяемые на основе происхождения слагающего их вещества | |||||||||||

| Продукты механического разрушения пород, породы обломочные, в том числе эффузивно-об- ломочные ) | Продукты химического разложения с примесью продуктов тонкого раздробления, глины, в том числе эффузивно-осадочные | Продукты химического разложения и выпадения из растворов, породы химические и биохимические, в том числе эффузивно-осадочные | Продукты фотосинтеза, угли и битумы | Продукты резкого смешения разного материала, породы смешанные, в том числе эффузивно- осадочные | |||||||

| 2. Основные группы (подклассы) пород, определяемые условиями накопления их вещества | |||||||||||

| а. Остаточные или элювиальные ; б. Перенесённые или отложенные | |||||||||||

| а. | б. | а. | б. | а. | б. | а. | б. | а. | б. | ||

| 3. Главные виды и разновидности пород, обособляющиеся в процессах осадочной дифференциации | |||||||||||

| Грубообломочные (псефиты): брекчии, конгломераты, гравелиты Среднеобломочные (псаммиты): пески и песчаники, полимиктовые с олимиктовым цементом, то же с мономинеральным цементом, олигомиктовые и мономинеральные Мелкообломочные: алевриты и алевролиты разного минерального состава зерен или цемента | Смешанные Гидрослюдистые Глауконитовые Каолиновые Монтмориллонитовые Магнезиальные | Алюминиевые: латериты, бокситы Марганцевые Железистые: шамозитовые, сидеритовые, бурые железняки, гематитовые, джеспилитовые Кремнистые: опаловые, халцедоновые. кварцевые Фосфатные Известняки: органогенные, химические продукты переработки, крипто генные Доломиты Соли (эвапориты) | Торф Угли | Практически отсутствуют | Смеси песка, алеврита, глин, карбонатов; железисто-кремнистые смеси; то же, с псефитовым материалом; то же, с органогенным материалом; карбонатно-кремнисто-глинистые и др. | ||||||

3. Классификации песчаных пород, использующие глинистый компонент (матрикс) в качестве классификационного признака.

Билет № 36.

1. Перенос и отложение вещества в водных бассейнах. Источники поступления вещества. Морские течения как один из факторов переноса и седиментации. Виды течений и факторы их вызывающие.

Перенос вещества в водных бассейнах может осуществляться течениями или волнением. Волнение - колебательные движения воды, при которых ее частицы испытывают круговые или эллипсоидальные движения, оставаясь как бы на месте, над одной и той же точкой дна. Рассматривая волнение как один из факторов переноса вещества, говорим о ветровых волнах. Волнение распространяется не на всю глубину бассейнов, а только на верхнюю небольшую зону. Глубина, на которую распространяется волнение, называется базисом действия волн, или волновой базой. Она располагается от поверхности на расстояние, равное длине возникающей волны. Разрушительной для побережий оказывается длина волны, переходящая в высоту. На высоту волны влияют: сила ветра, разгон волны, рельеф.

Встречаются волны зыби – волны, остановившиеся после воздействия ветра. Они длинные и с небольшими высотами, широко развиты в океане.

Волны цунами – разрушительные волны. Являются результатом сдвига или землетрясений. Длина волны может достигать сотен метров. Оказывает воздействие на весь шельф. В результате трения о берег, длина волны трансформируется в высоту.

Приливные волны - волны, длина которых равна половине окружности земного шара, высота их мала по сравнению с длиной.

Волны осуществляют перенос вещества в береговой зоне. Перемещение может быть поперечным и продольным (вдольбереговым). Аккумулятивные формы, сформированные таким образом – пляжи, косы, острова, бары.

2. Стратисфера как зона осадочного породообразования. Ее границы, термический и барический режимы. Средний породный состав стратисферы.

Стратисфера- осадочная оболочка Земли- совокупность

осадочных горных пород, возникших за всю геологическую историю Земли, сохранившихся от денудации и не перемещенных в состояние метаморфич.г.п.

Верхняя граница- по зеркалу грунтовых вод. Горы- 1-1,5 км, равнины-первые метры или совпадают с уровнем земли (болота, например).

Важно понимать, что верхняя граница подвержена денудации, и глубина меняется.

Нижняя граница- изотерма 374 градуса по цельсию 8-25 км, 3000-4000 атм (3-4 кбар) двление, при котором вода переходит в пар, что усиливает метаморфизм г.п. Поэтому снизу оболочка разрушается: осадочные г.п переходят в метаморфические. Стратисфера прерывиста (осад.г.п. могут выклиниваться- Балтийский щит)

Мощность 0-25 км. На платформах сотни метров, первые км, а в зонах миогеосинклиналях, передовых прогибах, авлакогенов 20-25 км.

Стартисфера составляет 5% от мощности земной коры. 75% всей Земли.

Геотермический градиент 1 градус на 33 м. геобарический градиент 275 атм на 1 км

Соредний породный состав стратисферы: глинистые, обломочные, карбонатные, соли, эффузивы, остальные породы.

Около 80% ПИ добывают из осадочных г.п.

3. Седиментационные структуры карбонатных пород. Зарубежные классификации (Р.Ф. Фолк, Ф.Р. Данхэм).

Билет № 37.

1. Стадии образования и изменения осадочных пород, их краткие характеристики, последовательность и исключения классической схемы.

Стадии

Гипергенез- выветривание горных пород

Мотогенез- перемещение вещества от зоны разрушения к зоне седиментации. Перенос механическим, химическим и биогенным способом.

Седиментация- осаждение вещества.

Отложение: все вместе, три стадии называют седиментогенезом. Между стадиями сложные взаимоотношения, какие-то из них могут отсутствовать (коры выветривания образуются на месте, например). После этих трех стадий образуются только обломочные структуры и, отчасти, глинистые.

Дальнейшие стадии относятся к литификации.

1)Гальмиролиз и сингенез.

Мощность составляет несколько см.

Это открытая термодинамическая система. Происходит контакт осадков с окружающей средой (с водами).

Сингенез- изменение осадка одновременно с седиментацией.

2)Диагенез- стадия преобразования осадков (кроме карбонатов) . Мощность 1-100 м,Изолировнная термодинамическая система.

3) Катагенез-стадия существования ос.г.п Мощность стадии до 27 км в геосинклналях и 5 км на платформе.

4)Метагенез- переходная зона от катагенеза к метаморфизму, зона мощностью несколько сотен метров.

Эпигенез= катагенез + метогенез.

Последовательность и исключения из классической схемы.

Выветривание г.п (гипергенез)-перемещение от зоны выветривания к зоне седиментации(мотогенез)-осаждение(седиментация)- возможно изменение осадков одновременно с осаждением, контакт с окруж.средой- погружение породы на небольшую глубину, образование закрытой системы, преобразование осадков в горные породы(диагенез)-существование г.п (катагенез)- дальнейшее погружение приводит к изм ос. пород(метагенез)- порода погружается еще дольше, вступая в стадию преобразования (метаморфизма)- со временем метаморфические породы выводятся на поверхность, и начинается процессы выветривания…

В природе не все стадии могут быть пройдены, например: Стадию мотогенеза не проходят элювиальные породы: коры выветривания формируются по готовым породам или по породам, вещество которых уже мобилизовано (т.е породы собраны за предыдущий цикл). Перенос и накопление очень связаны друг с другом: так песок, перенесенный в паводок может быть рассмотрен как перенесшийся и отложившийся, если сразу после паводка он захорошнился. Но если не успел, то в следующий паводок он снова будет взмучен и перенесн ниже по течению.

Диагенез проходят почти все породы, но иногда отложившиеся осадки, могут, не до конца погрузившись в зону дивагенеза, быть снова выведенными в зону гипергенеза и подвергнуться выветриванию. Иногда только отложившиеся осадки сразу подвергаются выветриванию.

Катагенез прошли еще не все породы. Например, Некоторые платформенные породы не вышли из этой стадии и остаются пластичными (кембрийские глины Прибалтики) независимо от возраста.

Метагенез происходит лишь в геосинклинальных зонах (или глубоко прогибающихся)

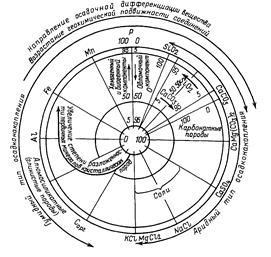

2. Классификация осадочных пород Н.В. Логвиненко. Принцип построения, главные типы пород, достоинства и недостатки.

Классификация по Логвиненко- эклектическая классификация (т.е. смешение признаков, по которым выделяют классы, группы, рода). Главный недостаток- смешение признаков.

От солей до силицитов- аридный тип климата, от кальцита до С орг.- гумидный

3.Породообразующие минералы фосфатолитов. Связь минерального и химического составов. Изоморфные замещения.

Фосфатолиты (фосфориты) – осадочные породы, сложенные более чем на 50% фосфатными минералами.

Аморфные: Коллофан Ca10P5,2C0,8F1,8OH

Полукристаллические: Гидроксилапатит Ca10P6O24(OH)2, Карбонатит Ca10P5CO24(OH)5, Курскит Ca10P4,8C1,2O22,8*F2(OH)1,2, Франколит Ca10P5,2C0,8F1,8(OH)

Полнокристаллические: Фторапаптит (в МГП) Ca10P6O24 F2

Химический состав: чистый фторапатит CaO – 55,5%, P2O5 – 42,3%, F – 3,8%

Фосфатолиты с 50% апатита P2O5 – 19,5%

Руды на фосфор для удобрений – от 5% P2O5

Широко развит изоморфизм:

PO4 –> CO3, VO4, As2O4, SO2

F –> Cl, OH

Ca –> Mg, Mn, Sr, Pb, Na, V, Ce, и другие REE.

Билет № 38.

1. Стадии переноса донных речных отложений, песчаные гряды и механизм их формирования.

Седиментация на дне русла проходит три стадии, отвечающие трем фазам переноса. Первая называется гладкой фазой, когда перемещаются немногие зерна, наиболее легкие, и, как правило, с повышенных участков во впадины, которые заполняются ими, и дно становится ровным или гладким. Течение ламинарное или почти ламинарное. Вторая стадия, отвечающая грядовой фазе, наступает при увеличении скорости течения, что приводит к турбулентности потока. В результате образуется рябь, сначала мелкая, потом все более крупная, а при превышении скорости в 2-2,5 раза над той, которая необходима для отрыва частиц данного размера или начала их движения, формируются крупные гряды с асимметричным поперечным профилем: склон, обращенный против течения, пологий, почти горизонтальный, а склон по течению крутой (до 40°). На нем вследствие завихрения потока в вертикальной плоскости откладываются косые слойки.

Третья стадия перемещения наносов в руслах рек - уничтожение песчаных гряд и образование снова гладкого дна - наступает при превышении примерно в 4 раза скорости, необходимой для начала движения частиц определенного размера. Происходит движение в виде сплошной массы всего верхнего слоя осадка й исчезает четкое разграничение дна и движущихся наносов. Их движение вновь становится практически ламинарным.

Иногда развивается и четвертая стадия - антидюнная: появляются снова гряды, но более крупные и симметричные, валообразные и передвигающиеся не вниз, а против течения. Это отражается и наклоном косых слойков. Но при дальнейшем росте скорости течения снова появляются асимметричные гряды, смещающиеся вниз по реке, - третье поколение гряд. Наиболее типична для большинства рек вторая стадия. Последние стадии намечают переход к горному аллювию, который формируется почти при непрерывной донной эрозии, а аккумуляция при этом режиме перстративного аллювия становится эфемерной, неустойчивой.

2. Классификация осадочно-породных образований на вещественно-структурной основе и её особенности. Понятие о таксономических уровнях. Основные вещественные и структурные подразделения. Достоинства и недостатки.

Основана на двух признаках: минеральный состав, структура. По минеральному составу поределяются семейства (их 10), а по структуре

Семейства: кварц-силикатные, окисно-гироокисные, фосфаты и т д

Структуры: кластовые, пелитовые и т д. уровень, который по полученным данным приписывается тому или иному таксону в систематике при построении таксономической схемы (например, данные группы организмов располагаются на одном уровне и заслуживают ранга вида; при сравнении с другими объектами устанавливается новый уровень отношений - более высокий (род) или более низкий (подвид) и т.п.)

3. Кластолиты - обломочные породы, определение. Структурная классификация обломочных пород.

Обломочные породы – осадочные породы с кластолитовой структурой и кварц-силикатным составом.

По размеру зерен

1)Мачиниты (>10м) утесовые породы

2)Псефитолиты (10м-2мм) Грубообломочные породы

3)Псаммитовые (0.05-2мм) Пески и песчаники

4)Алевролиты (0.005-0.05мм)

Размер обломочных зерен-это главный структурный признак обломков и самих пород, т.к. является определяющим поведение (т. е. скорость, дальность, характер переноса и осаждения) обломочных частиц в ходе седиментогенеза. Для более дробного деления пород на структурные виды используется комплекс структурных признаков, главным из кот остается размер зерен, кот дополняют окатанность или неокатанность (угловатость) обломков и сцементированность пород. Признак окатанности зерен используется и отражается в названии только грубообломочных пород. Для песчаных пород этот признак в название не выносится, но обязательно изучается при описании шлифов. Для алевритовых пород изучение окатанности зерен смысла не имеет, так как зерна алевритовой размерности не окатываются в процессе седиментогенеза. Предельным размером, ниже которого обломочные частицы не окатываются и почти всегда имеют угловатую форму, считается размер 0,1-0,05 мм.

ТАБЛИЦА ЕСТЬ

Билет № 39.

1. Перенос и отложение реками и водными потоками. Особенности аллювиального переноса и отложения, характеристика речных отложений.

Перенос русловыми водными потоками - временными и постоянными - основной путь миграции вещества на континентах, перемещающий большую часть осадочного материала, возможно больше 90%. При этом формируются три генетических типа отложений: пролювий - отложения устьев временных ущельных потоков, аллювий - речные отложения и речные выносы в море - морской, или бассейновый, аллювий - главный генетический тип дельтового комплекса.

Перенос постоянными или временными речными потоками или просто реками - основной на континентах. Ведь и пролювиальный материал в конце концов поступает в речные долины и дальше транспортируется реками. Лишь частично пролювий развевается, переносится ветром или навсегда оседает в такырах, куда сносится во время ливней с пролювиальных конусов и других небольших возвышенностей.

Реки переносят материал на расстояния до 5-7 тыс. км. При этом он сортируется по размеру, уменьшаясь в поперечном направлении и по течению, дифференцируется по удельному весу и форме, окатывается, формирует речные отложения с характерной однонаправленной многоярусной косой слоистостью. Речные отложения - весьма сложный генетический тип, объединяющий динамически столь различные осадки, что некоторые принимают их за самостоятельные генетические типы: русловый, пойменный и старичный аллювий, а иногда дробят еще больше. Хотя формальные основания для этого имеются, но в целом нецелесообразно отступать от традиции рассматривать аллювий в целом как единый генетический тип.

Реки переносят материал в трех формах: 1) перекатыванием по дну, или волочением, и сальтацией (подпрыгиванием); 2) во взвешенном состоянии, или в виде водной суспензии, и 3) в растворенном виде - коллоидными и ионными растворами

Волочением, или перекатыванием, переносятся самые крупные обломки, включая глыбы в несколько десятков тонн. Размер переносимых обломков определяется прежде всего скоростью течения, и эта зависимость выражаетсяформулой Эри: Q = Аv6, где Q - вес, или масса, переносимого тела; v - скорость потока; А - коэффициент, зависящий от формы обломков, характера дна, насыщенности потока (соударения), извилин, ширины реки и других обстоятельств. Неизометричные, а особенно пластинчатые зерна переносятся легче, они раньше изометричных срываются в сальтацию (подпрыгивание) и захороняются в относительно более тонких осадках. С первого взгляда необъяснимый факт, когда по дну перемещается крупная галька, а песок остается на месте (что казалось бы противоречит формуле Эри), объясняется тем, что скорость течения быстро нарастает при удалении от дна, и поэтому выступающая из песка галька оказывается в зоне более сильного течения и им переносится. Это снижает сортировку речных осадков.

Перенос во взвешенном состоянии из-за большей плотности воды по сравнению с воздухом сильно облегчается, так как удельный вес частиц уменьшается на 1. Например, кварцевая галька в 1 см3, весящая в воздухе 2,65 г, в пресной воде весит всего 1,65 г, а в соленой морской - около 1,62 г. Поэтому взвеси - основная форма переноса осадочного материала реками. Пелитовый и алевритовый материал переносится практически только во взвесях, часто так же переносится тонкий песок (0,1-0,05 мм), а в горных реках или в паводки в равнинных реках - и более крупный песок и гравий.

Перенос во взвесях выражается неокатанностью зерен. В целом, чем быстрее течение, тем больше материала переносится в виде взвесей, и тем грубее он. Количество взвеси особенно увеличивается во время ливней, когда мобилизуется мелкозем в массовом масштабе, а реки становятся максимально мутными. Хотя водоемы в основном приемники осадочного материала, который, отложившись, большей частью успокаивается окончательно, тем не менее и в их пределах осуществляется перенос и нередко на большие расстояния, нежели перемещают даже самые длинные реки.

2. Источники и способы образования глинистых минералов и пород, их различия.

Источники вещества:

- химическое выветривание силикатных пород и силикатного стекла.

- выветривание ранее накопленных глинистых толщ

- гидротермальный вынос глинозёма и кремнезёма

- трансформирование глинистых минералов в процессе син-, диа-, ката- и метагенеза.

Способы образования глинистых минералов:

1. Синтез из природных растворов (гидротерм+природные воды): каолинит, глауконит, шамазит, селиолиты, монтмориллониты.