Учащихся младших классов с натуральным числом

1. НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧ ЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ С НАТУРАЛЬНЫМ ЧИСЛОМ

1.1. Число, как основное понятие математики

Число является одним из основных понятий математики. Понятие числа развивалось в тесной связи с изучением величин, эта связь сохраняется и теперь. Во всех разделах современной математики приходится рассматривать разные величины и пользоваться числами

Существует большое количество определений понятию «число».

Первое научное определение числа дал Эвклид в своих «Началах», которое он, очевидно, унаследовал от своего соотечественника Эвдокса Книдского (около 408 - около 355 гг. до н. э.): «Единица есть то, в соответствии с чем каждая из существующих вещей называется одной. Число есть множество, сложенное из единиц». Так определял понятие числа и русский математик Магницкий в своей «Арифметике» (1703 г.). [4; 36с]

Еще раньше Эвклида Аристотель дал такое определение: «Число есть множество, которое измеряется с помощью единиц» [4; 54].

Со слов греческого философа Ямвлиха, еще Фалес Милетский - родоначальник греческой стихийно-материалистической философии учил, что «число есть система единиц». Это определение было известно и Пифагору.

В своей «Общей арифметике» (1707 г) великий английский физик, механик, астроном и математик Исаак Ньютон пишет: «Под числом мы подразумеваем не столько множество единиц, сколько абстрактное отношение какой-нибудь величины к другой величине такого же рода, взятой за единицу. Число бывает трех видов: целое, дробное и иррациональное. Целое число есть то, что измеряется единицей; дробное - кратной частью единицы, иррациональное -число, не соизмеримое с единицей». [4; 38]

Мариупольский математик С.Ф. Клюйков также внес свой вклад в определение понятия числа: «Числа - это математические модели реального мира,

придуманные человеком для его познания». Он же внес в традиционную классификацию чисел так называемые «функциональные числа», имея в виду то, что во всем мире обычно именуют функциями.

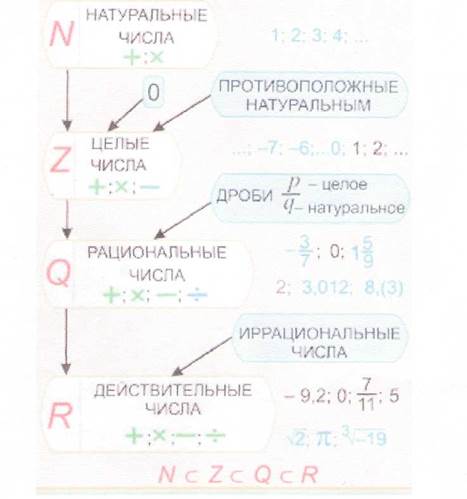

Ниже представлена схема развития понятия числа (Рис.1)

Рис.1 Схема развития понятия числа.

Из схемы видно, что к основным видам чисел относятся:

Ø Натуральные числа , получаемые при естественном счёте; множество

натуральных чисел обозначается N Т.о. N = {1,2, 3, ...}. Натуральные

числа замкнуты относительно сложения и умножения (но не вычитания

или деления). Натуральные числа коммутативны и ассоциативны относительно сложения и умножения, а умножение натуральных чисел дистрибутивно относительно сложения.

Ø Целые числа, получаемые объединением натуральных чисел с множеством отрицательных чисел и нулём, обозначаются

Z = {… - 2, - 1, 1, 2, …}. Целые числа замкнуты относительно сложения, вычитания и умножения (но не деления).

Ø Рациональные числа — числа, представимы в виде дроби m/n (n^O), где

тип — целые числа. Для рациональных чисел определены все четыре

«классические» арифметические действия: сложение, вычитание, умножение и деление (кроме деления на ноль). Для обозначения рациональных чисел используется знак Q.

Ø Действительные (вещественные) числа представляют собой расширение множества рациональных чисел, замкнутое относительно некоторых (важных для математического анализа) операций предельного перехода. Множество вещественных чисел обозначается R. Его можно рассматривать как пополнение поля рациональных чисел Q при помощи нормы, являющейся обычной абсолютной величины. Кроме рациональных чисел, R включает множество иррациональных чисел, не представимых в виде отношения целых. Кроме подразделения на рациональные и иррациональные, действительные числа также подразделяются на алгебраические и трансцендентные. При этом каждое трансцендентное число является иррациональным, каждое рациональное число — алгебраическим.

1.2. Понятие натурального числа

Согласно общепринятому определению число - важнейшее математическое понятие. Возникнув в простейшем виде ещё в первобытном обществе, понятие числа изменялось на протяжении веков, постепенно обогащаясь содержанием по мере расширения сферы человеческой деятельности и связанного с ним расширения круга вопросов, требовавшего количественного описания и исследования. На первых ступенях развития понятие числа определялось потребностями счёта и измерения, возникавшими в непосредственной практической

деятельности человека. Затем число становится основным понятием математики, и дальнейшее развитие понятия числа определяется потребностями этой науки.

Понятие натурального числа, вызванное потребностью счёта предметов, возникло ещё в доисторические времена. Процесс формирования понятия натурального числа протекал в общих чертах следующим образом. На низшей ступени первобытного общества понятие отвлечённого числа отсутствовало. Это не значит, что первобытный человек не мог отдавать себе отчёта о количестве предметов конкретно данной совокупности, например о количестве людей, участвующих в охоте, о количестве озёр, в которых можно ловить рыбу, и т.д. Но в сознании первобытного человека ещё не сформировалось то общее, что есть в объектах такого рода, как, например, "три человека", "три озера" и т.д.

Анализ языков первобытных народностей показывает, что для счёта предметов различного рода употреблялись различные словесные обороты. Слово "три" в контекстах "три человека", "три лодки" передавалось различно. Конечно, такие именованные числовые ряды были очень короткими и завершались неиндивидуализированным понятием ("много") о большом количестве тех или других предметов, которое тоже являлось именованным, т. е, выражалось разными словами для предметов разного рода, такими, как "толпа", "стадо", "куча" и т.д.

Источником возникновения понятия отвлечённого числа является примитивный счёт предметов, заключающийся в сопоставлении предметов данной конкретной совокупности с предметами некоторой определённой совокупности, играющей как бы роль эталона. У большинства народов первым таким эталоном являются пальцы ("счёт на пальцах"), что с несомненностью подтверждается языковедческим анализом названий первых чисел. На этой ступени число становится отвлечённым, не зависящим от качества считаемых объектов, но вместе с тем выступающим во вполне конкретном осуществлении, связанном с природой эталонной совокупности. [4; 25с]

Расширяющиеся потребности счёта заставили людей употреблять другие счётные эталоны, такие, как, например, зарубки на палочке. Для фиксации

сравнительно больших чисел стала использоваться новая идея - обозначение некоторого определённого числа (у большинства народов - десяти) новым знаком, например зарубкой на другой палочке. С развитием письменности возможности воспроизведения числа значительно расширились. Сначала числа стали обозначаться чёрточками на материале, служащем для записи (папирус, глиняные таблички и т.д.). Затем были введены другие знаки для больших чисел. Вавилонские клинописные обозначения чисел, так же, как и сохранившиеся до наших дней "римские цифры", ясно свидетельствуют именно об этом пути формирования обозначений для чисел. Шагом вперёд была индийская позиционная система счисления, позволяющая записать любое натуральное число при помощи десяти знаков - цифр. Таким образом, параллельно с развитием письменности понятие натурального числа принимало всё более отвлечённую форму, всё более закреплялось отвлечённое от всякой конкретности понятие числа, воспроизводимого в форме слов в устной речи и в форме обозначения специальными знаками в письменной. Важным шагом в развитии понятия натурального числа явилось осознание бесконечности натурального ряда чисел, т. е. потенциальной возможности его безграничного продолжения.

Отчётливое представление о бесконечности натурального ряда отражено в памятниках античной математики (3 в. до н. э.), в трудах Евклида и Архимеда. В "Началах" Евклида устанавливается даже безграничная продолжаемость ряда простых чисел, в книге Архимеда "Псаммит" - принципы для построения названий и обозначений для сколь угодно больших чисел, в частности больших, чем "число песчинок в мире". [4; 126с]

С развитием понятия натурального числа, как результата счёта предметов в обиход включаются действия над числами. Действия сложения и вычитания возникают сначала как действия над самими совокупностями в форме объединения двух совокупностей в одну и отделения части совокупности. Умножение , по-видимому, возникло в результате счёта равными частями (по два, по три и т.д.), деление - как деление совокупности на равные части. Лишь в многовековом опыте сложилось представление об отвлечённом характере этих

действий, о независимости количественного результата действия от природы предметов, составляющих совокупности, о том, что, например, два предмета и три предмета составят пять предметов независимо от природы этих предметов. Тогда стали разрабатывать правила действий, изучать их свойства, создавать методы для решения задач, т. е. начинается развитие науки о числе - арифметики. В первую очередь арифметика развивается как система знаний, имеющая непосредственно прикладную направленность. [4; 38с]

В процессе развития арифметики проявляется потребность в изучении свойств чисел, как таковых, в уяснении всё более сложных закономерностей в их взаимосвязях, обусловленных наличием действий. Начинается детализация понятия натурального числа, выделяются классы чётных и нечётных чисел, простых и составных и т.д. Изучение глубоких закономерностей в натуральном ряду чисел продолжается и составляет раздел математики, носящий название теория чисел. Натуральные числа, кроме основной функции - характеристики количества предметов, несут ещё другую функцию - характеристику порядка предметов, расположенных в ряд.

Возникающее в связи с этой функцией понятие порядкового числа (первый, второй и т.д.) тесно переплетается с понятием количественного числа (один, два и т.д.). В частности, расположение в ряд считаемых предметов и последующий их пересчёт с применением порядковых чисел является наиболее употребительным с незапамятных времён способом счёта предметов (так, если последний из пересчитываемых предметов окажется седьмым, то это и означает, что имеется семь предметов). Вопрос об обосновании понятия натурального числа долгое время в науке не ставился.

Понятие натурального числа столь привычно и просто, что не возникало потребности в его определении в терминах каких-либо более простых понятий. Лишь в середине 19 в. под влиянием развития аксиоматического метода в математике, с одной стороны, и критического пересмотра основ математического анализа - с другой, назрела необходимость обоснования понятия количественного натурального числа. Отчётливое определение понятия натурального числа

на основе понятия множества (совокупности предметов) было дано в 70-х гг. 19 века в работах Г. Кантора. Сначала он определяет понятие равномощности совокупностей. Именно, две совокупности называются равномощными, если составляющие их предметы могут быть сопоставлены по одному. Затем число предметов, составляющих данную совокупность, определяется как то общее, что имеет данная совокупность и всякая другая, равномощная ей совокупность предметов, независимо от всяких качественных особенностей этих предметов. Такое определение отражает сущность натурального числа, как результата счёта предметов, составляющих данную совокупность. Действительно, на всех исторических уровнях счёт заключается в сопоставлении по одному считаемых предметов и предметов, составляющих "эталонную" совокупность (на ранних ступенях - пальцы рук и зарубки на палочке и т.д., на современном этапе - слова и знаки, обозначающие число). Определение, данное Кантором, было отправным пунктом для обобщения понятия количественных чисел в направлении количественной характеристики бесконечных множеств.

Другое обоснование понятия натурального числа базируется на анализе отношения порядка следования, которое, как оказывается, может быть аксиоматизировано. Построенная на этом принципе система аксиом была сформулирована Дж. Пеано. Следует отметить, что перенесение понятия порядкового числа на бесконечные совокупности резко расходится с обобщённым понятием количественного числа, это обусловлено тем, что количественно одинаковые (равномощные), множества могут быть упорядочены различными способами. Исторически первым расширением понятия числа является присоединение к натуральным числам дробных чисел. Дальнейшие расширения понятия числа обусловлены уже не непосредственными потребностями счёта и измерения, но явились следствием развития математики.

1.3. Содержание курса математики в начальных классах

Содержание начального курса математики определяется целями обучения. С этой точки зрения рассмотрим его важнейшие элементы. Курс математики для младших школьников должен обеспечивать преемственность в изучении математики в средних и старших классах. Это может достигаться по следующим направлениям.

1. Некоторые математические знания и умения (с учетом особенностей механизма запоминания, характерных для детей младшего школьного возраста) могут быть качественно усвоены именно в начальных классах. Здесь в первую очередь имеются в виду табличные случаи сложения (вычитания), умножения (деления), а также умения, в основе которых лежат несложные алгоритмы [19; 37с].

Одним из важнейших классов алгоритмизируемых умений являются устные и письменные вычисления. Отработанные в младшем школьном возрасте навыки вычислений на множестве натуральных чисел позволяют учащимся в дальнейшем достаточно легко овладеть более сложными алгоритмами вычислений на множестве рациональных и действительных чисел. Поэтому приемы устных и письменных вычислений (сложение, вычитание, умножение и деление) являются естественными элементами программы по математике для начальных классов.

2. С некоторыми базовыми математическими понятиями средней

школы учащихся начальных классов можно легко ознакомить на пропедевтиче

ском уровне, используя житейский опыт учащихся, их наглядно-образные

представления.[10; 64с]

Так, манипулирование множествами хорошо известных учащимся предметов служит основой для формирования у них понятия числа, арифметической операции. Наблюдения за окружающим миром дают возможность выделить наиболее часто встречающиеся в действительности формы. Таким образом,

целый ряд геометрических фигур становится предметом изучения в начальной школе.

3. Важным условием полноценного обучения математике является формирование у учащихся навыков математической деятельности.

В методике под термином «математическая деятельность» понимают деятельность, сходную по своей сути с математическим познанием. Выделяют три вида математической деятельности, выступающих в органическом единстве: математическую организацию эмпирического материала, логическую организацию математического материала, применение математических теорий. [3; 36с]

В начальных классах возможно целенаправленное формирование у учащихся навыков математической организации эмпирического материала. Однако при этом учебный материал должен удовлетворять определенным условиям.

Существуют два подхода к формированию математических понятий: генетический и аксиоматический. Аксиоматический подход предполагает, в частности, высокий уровень владения учащимися языком, на котором ведется преподавание. Естественно, что языковая культура младших школьников только формируется, поэтому аксиоматический подход в начальных классах нереален. [1; 39с.]

Генетический подход заключается в том, что житейские, эмпирические понятия и представления учащихся «переводятся» на язык математики и закрепляются в форме математических понятий. Такой процесс называется математизацией эмпирического материала (математизацией) и соответствует возможностям младших школьников.

В практике обучения организация деятельности учащихся по математизации и управление ею осуществляются учителем. Однако при рациональной методике учащиеся в состоянии не только усваивать результаты математизации, но и накапливать опыт ее осуществления. Понятно, что такая методика требует, чтобы вопросы, включенные в программу по математике, имели многочисленные (исходя из жизненного опыта детей) интерпретации в реальном мире. Исходя из этих позиций, в программу для начальной школы может быть включен

весьма необычный с точки зрения традиций этой школы математический материал. Примером может служить содержание программы, по которой обучались воспитанники одного из детских садов Бельгии, математический материал для занятий с детьми 6-10 лет, разработанный Р. Ф. Соболевским. [12; 265 с.]

4. Программа по математике должна предусматривать также овладение учащимися математическим языком - средством математизации. Математический язык учащихся начальных классов с синтаксической точки зрения не должен отличатся от языка старшеклассников. Например, предложение o + oo = 3 («к одному яблоку прибавить два яблока...») не является математическим ни для математика, ни для старшеклассника, ни для ученика первого класса. Что же касается смыслового значения математических терминов, знаков, используемых в младших классах, то оно, конечно, беднее соответствующих языковых средств учащихся старших классов, однако не противоречит ему.

Остановимся на более характерных особенностях действующей программы по математике для начальной школы. В содержании программы можно выделить арифметический, геометрический и алгебраический материал, а также материал, связанный с изучением величин. Такое разделение условно, поскольку в младших классах в отличие от средних и старших ни арифметика, ни геометрия, ни алгебра не является систематическими курсами. Соответствующие понятия не образуют строгой логической системы. [18; 53с.]

Рассмотрим особенности арифметического материала. Этот материал занимает в программе центральное место. Целью его изучения является знакомство учащихся с понятием числа - целыми неотрицательными числами и обыкновенными дробями. В средних и старших классах это важнейшее понятие последовательно расширяется. В начальных классах реален первый из названных. Понятие натурального числа вводится

через рассмотрение свойств конечных множеств. Множества служат основой для формирования у учащихся представлений об упорядоченности целых неотрицательных чисел, арифметических операциях.

Важное место в курсе математики начальных классов занимают законы арифметических операций: коммутативности и ассоциативности сложения и умножения, дистрибутивности умножения относительно сложения.

Арифметический материал изучается концентрически. Поскольку он составляет основу программы по математике, то элементы геометрии и алгебры распределены по соответствующим концентрам. Необходимость знакомства учащихся с понятием числа по концентрам выявляется при логико-дидактическом анализе арифметического материала. В нем можно выделить два основных элемента - нумерацию и арифметические операции.

Рассмотрим сначала логическую последовательность изучения нумерации целых неотрицательных чисел. При этом будем исходить из того, что нумерация изучается в десятичной позиционной системе счисления.

1. Нумерация чисел первого десятка (О, 1, ..., 9). Изучается «алфавит»

десятичной системы счисления - написание и название цифр.

2. Нумерация чисел второго десятка (11, 12, ..., 19). Названия этих чисел образуются по особому правилу: 11 - «один-на-дцать», 12 - «две-на-дцать», ..., 19 - «девять-на-дцать». При изучении нумерации используются понятие «десяток» и знания, полученные в концентре 1.

3. Нумерация круглых десятков (20, 30, ..., 90). Названия этих чисел

имеют сходство: «два-дцать», «три-дцать» (вместе с тем «сорок», «девяносто»).

Для их нумерации используются понятие «десяток» и знания, полученные в

концентре 1.

4. Нумерация остальных двузначных чисел (21, 22, ..., 99). Названия

этих чисел образуются из двух слов - сначала называется число десятков, а за

тем число единиц. Для их нумерации используются знания, полученные в концентрах 1 и З.

Порядок изучения концентров 1, 3, 4 должен строго соблюдаться - сначала 1, затем 3, затем 4. Изучать концентры 2 и 3 можно в разной последовательности.

5. Нумерация круглых сотен (100, 200, .,., 900), Названия этих чисел

имеют сходство: «сто», «две-сти», «три-ста»,..., «девять-сот».

Для изучения нумерации этих чисел используются понятие «сотня» (разряд сотен) и знания, полученные в концентре 1.

6. Нумерация остальных трехзначных чисел (101, 102, ... 213, ..., 999).

Здесь используются знания, полученные в концентрах 1-5.

7. Нумерация чисел класса тысяч (1000 - 999999). Вводятся понятия

«класс» и «тысяча». Обобщаются знания о разрядах.

Используются знания, полученные во всех предыдущих концентрах.

8. Нумерация чисел свыше 999999. Сообщаются названия новых клас

сов (миллион, миллиард, триллион и т. д.). Устная и письменная нумерации

этих чисел производятся по уже известным правилам.

Итак, логика изучения нумерации целых неотрицательных чисел определена. Однако учащиеся должны усваивать нумерацию в органической связи с изучением арифметических операций. Поэтому с методической точки зрения концентры 1-8 далеко не равноценны. В самом деле, при изучении нумерации чисел в пределах десяти, например, учащиеся знакомятся с операцией сложения на множестве чисел первого десятка. Процесс усвоения табличного сложения (в пределах 10) весьма сложный и длительный. Однако знание учащимися таблицы сложения существенно облегчает изучение операции сложения в концентрах 3 и 5: эти суммы - 20 + 30, 200 + 300 рассматриваются как 2 дес. + 3 дес, 2 сот. + 3 сот., т. е. как суммы однозначных чисел. Поэтому на изучение нумерации круглых десятков и сотен отводятся считанные уроки.

Таким образом, в программе по математике выделяются более крупные концентры, чем 1-8.

Рассмотрим несколько примеров концентрического построения программ по математике для начальной школы.

В дореволюционной программе по математике для начальной школы (конец XIX в.) выделялись три концентра: числа первого десятка, числа первой сотни, многозначные числа. В первом концентре усваивалась нумерация и смысл всех четырех арифметических операций. Запоминались табличные случаи сложения и умножения (вычитания и деления) в пределах десяти. Во втором концентре учащиеся получали знания о нумерации чисел в пределах ста. Здесь же усваивались таблицы сложения и умножения, приемы устного внетабличного сложения и вычитания, умножения и деления в пределах ста. В третьем - вместе с нумерацией многозначных чисел (больших ста, меньших миллиарда) изучались приемы письменного сложения, вычитания, умножения (в столбик) и деления (углом).[15; 39с]

В советской послевоенной программе (1945 г.) учебный материал по математике был распределен по пяти концентрам: числа первого десятка, числа второго десятка, числа в пределах ста, тысячи, многозначные числа. В первом концентре параллельно с нумерацией изучались табличные случаи сложения и соответствующие случаи вычитания в пределах десяти. Во втором концентре завершалось усвоение учащимися таблицы сложения и начиналась работа над таблицей умножения и соответствующими случаями деления в пределах 20. В третьем концентре завершалось изучение таблицы умножения. Отрабатывались приемы устного сложения и вычитания, умножения и деления в пределах ста. В четвертом концентре учащиеся усваивали приемы письменного выполнения всех четырех арифметических действий. В последнем концентре эти приемы отрабатывались при выполнении действий над многозначными числами (до триллиона).[15; 45с]

В программе, утвержденной МП РСФСР в 1968 г., арифметический материал группировался по четырем концентрам: «Десяток», «Сотня», «Тысяча», «Многозначные числа».

В концентре «Десяток» учащиеся усваивали табличные случаи сложения (соответствующие случаи вычитания); в концентре «Сотня» - таблицу сложения в целом, таблицу умножения (соответствующие случаи деления), приемы

устного сложения, вычитания, умножения и деления в пределах ста; в концентре «Тысяча» - приемы письменного сложения и вычитания; в концентре «Многозначные числа» - приемы письменного умножения и деления на множестве чисел до миллиарда.[15; 46с]

В программе для четырехлетней начальной школы, утвержденной МП РСФСР в 1986 г., по существу выделено пять концентров: числа первого десятка, числа второго десятка, числа в пределах ста, числа в пределах тысячи, многозначные числа. [11; 23с]

В первом концентре параллельно с изучением нумерации раскрывается смысл операций сложения и вычитания, учащиеся запоминают таблицу сложения и соответствующие случаи вычитания в пределах десяти. Во втором концентре завершается усвоение учащимися таблицы сложения, в третьем — отрабатываются приемы устного сложения и вычитания. Наряду с этим учащиеся должны овладеть приемами письменного выполнения этих действий (в столбик). Вычисления в столбик они выполняют в наиболее сложных случаях. Здесь же учащиеся знакомятся с умножением и делением, усваивают таблицу умножения, приемы устного внетабличного умножения и деления. При изучении чисел в пределах тысячи вводятся приемы письменного умножения (в столбик) и деления (углом). В последнем концентре навыки устных и письменных вычислений обобщаются для действий над многозначными числами (до миллиона).

Несмотря на различное построение рассмотренных программ, нумерация в каждой из них изучается в соответствии с выделенной выше последовательностью этапов 1-8. Различие программ обусловлено разными позициями авторов относительно изучения арифметических операций. Так, составители дореволюционной программы и программы 1945 г. считали необходимым начинать изучение всех четырех арифметических действий уже в концентре «Десяток»; в программе 1986 г. в отличие от всех предыдущих предусмотрено письменное (в столбик) сложение и вычитание уже на множестве чисел первой сотни. Мы не будем здесь обсуждать достоинства и недостатки рассмотренных программ. Отметим только, что многие вопросы, касающиеся арифметического

содержания программы по математике, еще не нашли в методике полного решения. Таким образом, процесс совершенствования программы по математике для начальных классов продолжается.

Геометрический, алгебраический материал и величины, изучаемые в начальных классах, имеют важное образовательное значение. Однако при включении этого материала в программу по математике исходят из того, что он дол жен быть тесно связан с арифметикой. Например, изучение многоугольников начинается тогда, когда учащиеся знакомятся с числами первого десятка: наряду с различными множествами бытовых предметов для иллюстрации используются геометрические фигуры. Так, число 4 ставится в соответствие множествам, содержащим 4 яблока, 4 автомашины и т. д., и четырехугольнику - фигуре имеющей 4 стороны, 4 вершины, 4 угла. С понятием длины учащиеся знакомятся при изучении темы «Десяток». Линейка при этом используется для иллюстрации упорядоченности натуральных чисел, операций сложения и вычитания Дециметр, например, интерпретируется как десяток (счетная единица), метр - как сотня.

2. МЕТОДИКА ОЗНАКОМЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С НАТУРАЛЬНЫМ ЧИСЛОМ

2.1. Количественные натуральные числа

Огромная роль числа в жизни людей обусловливает довольно раннее формирование числовых представлений у ребёнка. Натуральное число выступает для ребёнка на этом этапе как целостный наглядный образ, в котором он ае выделяет единичных предметов. Первые представления детей о числе связаны с его количественной характеристикой, и ребёнок может отвечать на вопрос: «Сколько?», не владея операцией счёта.

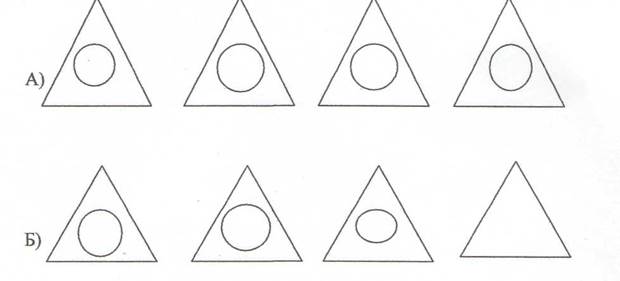

Количественная характеристика предметных групп осознаётся ребёнком и в процессе установления взаимно-однозначного соответствия между предметными множествами (выражение в понятиях «столько же», «больше», «меньше»). Для этого можно использовать: 1) наложение предметов одного множества на предметы другого; (Рис.2)

Рис.2 Пример наложения одного множества на предметы другого.

- треугольников столько же, сколько кружков;

- треугольников больше чем кружков;

- кружков, меньше чем треугольников.

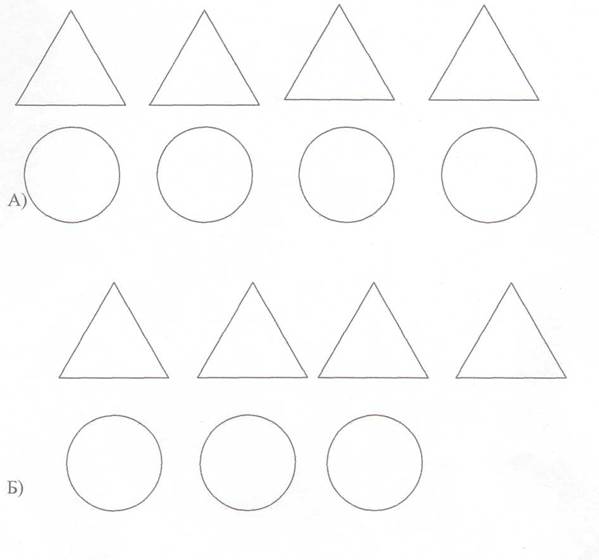

2) расположение предметов одного множества под предметами другого; (Рис.3)

Рис.3 Пример расположения предметов одного множества под предметами другого.

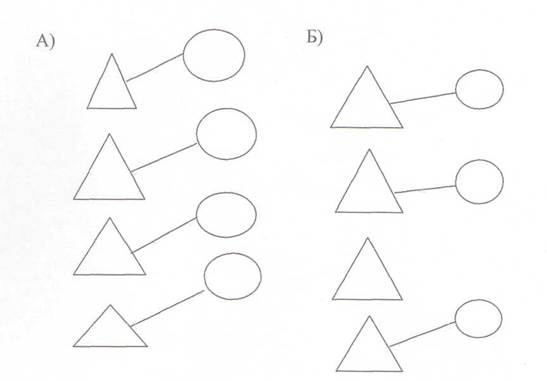

3) соединение каждого предмета одного множества с каждым предметом другого. (Рис. 4)

Рис.4 Образование пар.

Установление взаимно-однозначного соответствия между предметными множествами - новый этап в формировании понятия количественного числа, так как он связан с вычленением отдельных элементов и подготавливает детей к операцией счета.

2.2. Взаимосвязь количественных и порядковых чисел. Обучение детей счету

На первом этапе счёт выступает для ребёнка как установление взаимнооднозначного соответствия между предметной совокупностью и совокупностью слов-числительных. Для овладения операцией счёта необходимо запомнить порядок слов-числительных, что закрепляется в результате выполнения упражнений типа «Сколько...?» и других упражнений:

1) Что изменилось, не изменилось?

2) Чем похожи, отличаются рисунки?

3) Хватит ли мишкам орехов, если каждому дать по 1; по 2; по 3 ореха?

4) По какому признаку подобраны пары картинок?

5) Покажи «лишнюю» картинку?

Усвоение детьми последовательности слов-числительных позволяет перейти к формированию операции счёта и знакомству учащихся с цифрами. Чтобы учащиеся отличали числа от цифр, полезно познакомить их с другими цифрами (римскими).

Трудно довести до сознания тот факт, что каждое число, названное при счёте, является одновременно и порядковым, т.к. указывает на порядок предмета при счёте. Для осознания взаимосвязи между порядковым и количественным числом можно использовать задания с полоской (это пятый кружок, сколько кружков на полоске и т.д.).

Важно, чтобы дети понимали, что, как бы мы ни нумеровали предметы данной совокупности, ответ на вопрос «Сколько?» будет всегда одинаковым, при этом нумерацию надо начинать с 1, не пропускать ни одного предмета и не указывать на один предмет дважды.

Для осознания данного факта можно использовать специальные упражнения. В результате таких упражнений дети интуитивно усваивают тот факт, что одному и тому же конечному множеству может соответствовать лишь одно натуральное число.

2.3. Присчитывание и отсчитывание по одному с использованием отрезка

натурального ряда

Замена слов-числительных, названных в определённой последовательности, цифрами, позволяет познакомить учащихся с отрезком натурального ряда.

В начальных классах, изучение этого понятия сводится к усвоению той закономерности, которая положена в основу построения натурального ряда чисел: каждое число в натуральном ряду больше предшествующего и меньше предыдущего на 1.

Теоретико – множественный смысл натуральных чисел,

отношение «меньше».

как было установлено ранее, количественное натуральное число а получается в результате счета элементов конечного множества А: а =n(А). это же число а может быть получено и при пересчете элементов другого множества, например, В. но если а = n(В), то множество А и В равномощны, поскольку содержат поровну элементов.Т.к.любому непустому конечному множеству соответствует только одно натуральное число, то вся совокупность конечных множеств разбивается на классы равномощных множеств. В одном классе будут содержаться все одноэлементные множества, в другом – двухэлементные и т.д. множества одного класса различны по своей природе, но все они содержат одинаковое число элементов. И это число можно рассматривать как общее свойство класса конечных равномощных множеств.Т.о, с теоретико-множественной точки зрения, натуральное число – общее свойство класса конечных равномощных множеств.

Свойства отношения «меньше» для натуральных чисел также получают теоретико-множественное истолкование: транзитивности и антисимметричность этого отношения связаны с тем, что транзитивно и антисимметрично отношение «быть подмножеством».

Теоретико-множественный смысл 0<а истинного для любого натурального числа а, связан с тем, что пустое множество является подмножеством отрезка Nа (или любого такого множества А, для которого а=n(A)).