2. Геологическая оправданность выделения размерных границ обломочных пород.

3. Внутрипластовые текстуры осадочных пород. Слойчатость, характеристика разных типов слойчатости. Механизм образования.

Классификация текстур осадочных пород

А. Текстуры внутренние, присущие всему объему породы.

I.Текстуры наслоения, формирующиеся одновременно с седиментацией.

1.Беспорядочная, неслоистая. 1) при лавинной седиментации — быстром отложении больших масс материала — из селевых и других временных потоков, из суспензионных турбидитных потоков, в обвалах, нередко в осыпях, оползнях 2) при медленной седиментации — постоянном перемыве или переносе течениями зернистого материала 3) при медленной и равномерной седиментации глинистого материала

2.Слоистые текстуры со слоистостью:

1)горизонтальной, образуется при горизонтальном положении- ровной поверхности наслоения.

+градационная, образуется при достаточной глубине и массовой подаче в верхние слои, разнозернистого осадочного материала любого состава. Как бы порода идет на дно происходит сортировка, важна глубина бассейна(крупные внизу). Так осаждаются материал спазматических мутьевых потоков (турбидиты во флише), пепловые туфы, паводковые выносы рек в озерах или морях и т.д.

2)волнистой, образуется колебательными (волновыми) или пульсационными (порывами) движениями воды или воздуха (ветра) как захороняющаяся рябь

3)косоволнистой, образуется при волнении, генерирующем поступательное перемещение воды — течения, которые моделируют дно в виде поперечных гряд

4)косой: а) однонаправленной (вода) и б) разнонаправленной (ветер). Наклон косой слоистости направлен в сторону течения, которое, таким образом, точно определяется по своему вектору и силе, а также по характеру движения и среды (водной или воздушной).

II.Текстуры наложенные, ранние, сингенетичные. формируюются практически одновременно с седиментацией или сразу после акта отложения осадка

1.Биогенные:

1)илоядная, ихнитолитовая или биотурбитовая, через желудок илоедов - шнурочки

2)корневая комковатая. формируется корнями растений, перемешивающих осадок, сообщающих ему вертикальные линии раздела и полностью "стирающих" первичную, слоистую текстуру. Уголь там!

2.Взмучивания. продуцируются чаще всего штормами. темпеститы

3.Оползания и оплывания. складки

4.Гидроразрывные. при лавинной форме седиментации, например при отложении суспензии мощного турбидитного потока, который погребает под собой и в себе много воды. Последняя должна найти выход вверх под давлением быстро накапливающихся осадков, становящихся все более глинистыми. Образуются блюдечки [[[ на 90град

5.Элювиальные, или сингенетично-метасоматические: повсеместно как на суше, в корах выветривания, так и под водой. Это комплекс текстур, последовательно сменяющих друг друга при развитии выветривания или иного метасоматоза. В начале процесса развиваются вертикальные каналы и трещины — пути миграции вещества вверх и вниз — это вертикально расчленяющая текстура. Они могут полностью стереть первичную текстуру одновременно производя гомогенизацию и превращая осадок в изотропную породу (с вторичной беспорядочной текстурой). На третьей стадии развиваются ризолиты — корнеподобные клинья той же или чем-то отличной породы; в образовании их нередко участвуют и организмы. Процесс текстурной переработки — гомогенизации и изотропизации, расчленения и вертикального текстурирования — продолжается далее структурными новообразованиями — брекчиями сингенетичными (каменистыми развалами) или бобовыми, оолитовыми и другими сфероагрегатными структурами. Вдоль трещин кружочки.

III.Текстуры наложенные, поздние: диа-, ката-, мета-, эпигенетические, гипергенные, тектонические. формируются в течение всей истории породы, начиная с диагенеза и кончая ее разрушением при гипергенезе или метаморфизме, а также при тектогенезе.

1.Скорлуповатая. и 2.Конкреционная. внешне похожие друг на друга по их концентричности, но в первом случае чисто коллоидными и иными физико-химическими силами лишь переорганизуется строение тонкого илистого и алевритового, реже тонкопесчаного осадка с возникновением концентрической отдельности, а во втором — происходит еще и стягивание вещества конкрециеобразователя — карбонатов, кремнезема, окислов, фосфатов, солей и т.д.. Степень выраженности и размеры (от микро- до 2-3 м и больше) различные, а начало образования нередко относится к самым ранним постседиментационным фазам, т.е. происходит в раннем диагенезе и даже в сингенезе и гипергенезе (железомарганцевые или лимонитовые конкреции).

3.Фунтиковая. кон-ин-кон Вещество подходит частица за частицей, диффузно и высаживается на поверхности уже существующей конкреции или иного прослоя по принципу конформной укладки, в итоге автоматически формируются конусы роста, разделяющиеся участками — антиконусами также конической формы.

4.Стилолитовая. возникает еще на более позднем этапе катагенеза, на глубинах 2-3 км в карбонатных породах и на 6-7 км — в кварцевых. Чем выше (длиннее) зубцы, тем толще слой глины, располагающийся по шву, и он иногда достигает 1-3 см в толщину. Это нерастворимый остаток, т.е. бывшая рассеянной глинистая примесь в карбонатной породе. При образовании стилолита нерастворимое глинистое вещество, в противоположность карбонатному, не могло быть вынесено. Уже из этого ясно, что механизм образования стилолитов — растворение в твердом состоянии под давлением.

5.Замещения. выглядит в виде замысловатых разводов разных по цвету или оттенкам узких зон, отражающих неоднородность замещаемой породы и направление проникновения замещающего вещества, например кремнезема при окремнении известняка. Текстуры замещения образуются на разных стадиях литогенеза: в диа-, ката-, мета- и гипергенезе, и это выявляется стадиальным анализом. Декоративные камни.

6.Зебровая, или кольца Лизеганга. близка к текстуре замещения по рисунку и способу образования, но тем не менее не являющаяся ею, так как никакого замещения при этом не происходит. Чаще всего при формировании колец Лизеганга меняется химическая форма минерала или вещества, которому предстоит быть кольцеобразующим, например при окислении железистых минералов (сидерита, пирита и т.д.). В природе чаще всего этот процесс повторяется с гелем Fe2Оз, который образуется при циркуляции поверхностной воды, насыщенной кислородом, через пористый песчаник или известняк с рассеянным в нем сидеритовым цементом. Сидерит окисляется агрессивными водами до лимонита, и хлопья последнего перемещаются током воды, пока не увеличиваются до размера пор, в которых они, застревая, отлагают кольцо.

7.Сланцеватая. возникает в осадочных породах на стадии метагенеза и развивается только в глинистых и алевритовых породах. в подвижных зонах, с высоким тепловым потоком или при глубоком погружении стратисферы в миогеосинклиналях и на пассивных окраинах континентов сланцеватость в глинах развивается. Сланцеватость выражается макроскопически в плитчатой и листоватой отдельности, в шелковистом и слюдистом блеске плоскостей сланцеватости.

8.Полосчатая — подобие слоистости или даже сама слоистость, но устанавливаемая неуверенно, т.е. допускающая в конкретном случае иное толкование происхождения. Полосчатостью следует называть и явно неслоистую текстуру, секущую ее, появляющуюся на разных стадиях, но чаще всего при выветривании, гидротермальной переработке или более глубинном преобразовании в стадию метагенеза и метаморфизма.

9.Плойчатая. — мелкая складчатость в метаморфизованных сланцевых или метапесчаных и других породах, возникающая при тектонических подвижках (например, вблизи надвигов и других разломов) или при пластичном течении вещества на больших глубинах, сходная с подводно-оползневой складчатостью, но отличающаяся наличием признаков деформации твердых пород. Плойчатость образуется и в неметаморфизованных осадочных породах, сохранивших пластичность, но и испытывающих при разрывных или складчатых деформациях послойные скольжения или изгибающихся по секущим разрывам

10.Кливаж. — свойство породы раскалываться на тонкие пластины, обычно совпадающие со сланцеватостью

Б. Текстуры поверхностей слоев. важнейшие генетические и фациальные признаки, которые удобнее и рациональнее рассмотреть по их приуроченности к кровле и подошве пластов — знаконосителей.

I. Текстуры кровли.

1.Рябь: Рябь характеризуется вертикальным индексом — отношением длины ряби к ее высоте и индексом симметрии (d1/d2), т.е. отношением горизонтальной проекции наветренной стороны к проекции подветренной стороны, или отношением проекций пологого и крутого склонов ряби.

1)симметричная,

2)асимметричная. Рябь течения, ветровая(масштабней, индексы большие)

2.Трещины усыхания – следы осушения. При осушении трещины V-образные, реже с параллельными стенками, шириной от 1-2 мм до нескольких сантиметров, глубиной до десятков сантиметров, реже до метров. Полигоны в диаметре от 0,5-1 м до нескольких сантиметров, причем в крупные часто вписано несколько систем более мелких полигонов. Трещины заполнены щебенкой собственных стенок или вышенаслоенным осадком. При подсыхании отделяется плоская глинистая или карбонатная щебенка, которая может окататься и захорониться. Нередко сочетаются с отпечатками ног птиц и позвоночных, а также с ходами моллюсков, крабов, червей и других беспозвоночных, обильных в приливной зоне.

3.Мерзлотные клинья. V-образные, глубиной, шириной и длиной до нескольких метров, заполненные последующим осадком, часто с оттесненными сюда гальками, особенно характерные для высоких холодных широт

4. Глиптоморфозы(отпечатки) кристаллов солей, льда. размером до 3-5 см обычно представлены псевдоморфозами илистого осадка по кубам каменной соли, тонким пластинкам и иголкам льда, кристаллам гипса и т.д. Могут сохраниться в ископаемом состоянии отпечатки ледяных цветов и даже оттиски кристаллов снега. Кристаллы солей и льда образуются и в подводных условиях. Наличие соли, естественно, свидетельствует об аридном седиментогенезе, а льда — о холодном климате.

5.Следы капель дождя и града. групповые углубления на песчаной или илистой поверхности, поэтому они могут быть как на кровле пластов, например на знаках ряби, так и на подошве, но уже как слепки с углублений на илистом дне. Размер от 0,5 до 2-3 см, а слепки падения града — до 5 см. Форма изометричная, округлая, с ровными или рваными (у града) краями, с возвышающимся бортиком — кольцом. Если капли дождя падают под косым углом, углубление эллипсоидальное. Сохраняются в местах где редко идут дожди, в дождливых местах все смывается)

6.Следы струй течения и отекания. разветвленная, как крона дерева, система мелких (миллиметры и сантиметры) углублений на поверхности песчаного осадка В береговой прибойной зоне развиты следы прибоя — гребешки песка при откате волны, следы пены. широко распространены в литоральной зоне у уреза воды и позволяют точно определять береговую линию.

7.Следы волочения. борозды прямолинейные, оставляемые пустыми раковинами или другими предметами, переносимыми волнением и течениями у дна, на котором они оставляли специфический след. Иногда по такому следу определяется род организма

8.Следы ползания и лежания

9.Следы зарывания и сверления. наиболее широко распространены в приливной зоне и представляют собой вертикальные трубки, часто U-об-разные На поверхности осадка образуются холмы, конусы — вулканчики или воронки, иногда отверстия окружены шариками песка — копролитами. Сверления совершают моллюски, мшанки, ежи. Часто сверление совершается на протяжении всей жизни особи, которая, вырастая, остается замурованной в расширяющейся вглубь норке. Сверления и вертикальные зарывания свидетельствуют о мелководной и приливной зонах, а более горизонтальные зарывания — об относительно глубоководной.

10.Следы размыва и элювиирования (выветривания)

II. Текстуры подошвы. (гипоглифы)

1.Механоглифы: Механические знаки, весьма разнообразны, а важнейшие из них представлены слепками борозд размыва, царапин, волочения, ямок падения, ряби и знаками внедрения.

1)язычковые валики — слепки борозд размыва, слепки борозд размыва струями придонных течений — вероятно, самые распространенные подошвенные знаки. Бест - взвешенные у дна турбидитные потоки на среднем отрезке их пути. Илистое дно, невысокие скорости, чтобы все не смыть, наличие ТВ мат н. песок, чтобы образовать эти слепки.

2)обоюдоострые валики — слепки царапин, на илистом дне твердыми предметами: раковинами, обломками древесины, литокластами, гальками, телами рыб и других животных, кусками льда. Определяем род организма, гидродинамику дна.

3)шевроновые валики — следы волочения, состоят из центрального осевого и косо подходящих к нему оперяющих валиков. Острый угол между ними показывает направление волочения твердых предметов по илистому дну придонными течениями (рис. 2.19, ж). К этим слепкам примыкают сходные сложные и более короткие валики — следы косого к дну падения предметов, а также серии более изометричных бугров — слепков углублений от падающего предмета, испытывавшего прыжки при рикошетном отскакивании и несколько приземлений.

4)одиночные бугорки — следы падения, Одиночные бугры разных размеров чаще всего оставляют сидящие, лежащие, отдыхающие животные на дне морей и илистых осушках побережий и озер.

5)рябь, когда рябь кровли лишь чуть присыпана глинистым или известковым осадком, то осадок повторяет эту рябь, и поэтому новый песчаный нанос отпечатывает своей подошвой такую рябь. Она бывает симметричной и асимметричной, рябью волнения и рябью течения.

6)знаки внедрения, диапиры глиняные и др. образуются при выжимании пластичной глины под массой вышенаслоенного песка, , где слой песка хоть немного, но толще. Неровности рельефа подошвы медленно или быстро усиливаются, диапир (клин) глины поднимается все выше и нередко полностью разрывает песчаный слой. При большей пластичности глины песчаные валики нередко отрываются, закручиваются и тонут в глине, как гальки-рулеты.

2.Биоглифы: биологические знаки. Следы ползания и лежания организмов.

1)извилистые валики — следы ползания,

2)бугорки одиночные и парные — следы зарывания,

3)бугры одиночные — следы сидения и пребывания,

4)отпечатки следов ног и лап и др.

Изоглифы – следы плавающпредметов, растительные останки, водоросли, останки раковин организмов. Паралл др др, паралл течению, еоторое их несло

Гиероглифы- текстуры неясного происхождения. палеодиктианемы. Колониальные постройки(не кораллов)

Эндоглифы – текстуры внутренней части пласта.

Билет № 27.

1. Соотношение форм переноса солей (хлоридов и сульфатов), карбонатов Са и Mg, кремнезема, соединений Fe, Mn, Al, глинистого вещества и обломочных компонентов в осадочном процессе.

Песчаники, глинистые отложения, известняки, мкие соли.

1Окислы, силикаты, карбонаты, морские соли.ласт

Перенос во взвешенном состоянии из за большой плотности воды по сравнению с воздухом сильно отличается, т.к. удельный вес частиц уменьшается. Поэтому взвеси – основная форма переноса осадочного материала реками. Пелитовый и алевритовый материал переносится практически только во взвесях, часто так же переносится тонкий песок (0.05-0.1мм). Перенос во взвесях выражается неокатанностью зёрен. В целом, чем быстрее течение, тем больше материала переносится в виде взвесей, и тем грубее он.

Растворы , как форма переноса реками осадочного материала делятся на коллоидные и истинные, или ионные.

Коллоидными называются р-ры, в которых растворённое в-во находится в виде тонких (1-200мкм, т.е. 0.000001 – 0.0002мм) дисперсных частиц, имеющих одинаковый электрический заряд – положительный или отрицательный, что препятствует их объединению, т.е. слипанию, или коагуляции, в отличие от разнозаряженных ионов истинных р-ров. Коллоидные частицы не подчиняются силе тяжести, и для их осаждения требуется снятие заряда, т.е нейтрализация его каким-то электролитом, в изобилии содержащимся в солёной морской воде, или другим коллоидом противоположного заряда. В целом коллоиды в речной воде устойчивы и доходят до морей, где и коагулируют в большом количестве.

Истинные растворы - важнейшая форма переноса легкорастворимых, а иногда и плохорастворимых соединений: хлоритов, сульфатов, карбонатов, а также кремнезёма, окисных соединений Mn, Fe, фосфатов и др. в-в. Эти р-ры образуются чаще всего в результате диссоциации на ионы - положительные и отрицательные.

Основные компоненты осадков, переносимых реками делятся на 6 групп.

1) Наиболее растворимые – хлориды и сульфаты К, Na, Ca, Mg – они переносятся только в виде истинных р-ров.

2) Карбонаты Ca, Mg и SiO2; имеющие более низкую растворимость. Большая их часть переносится в виде р-ров

3) Самые многочисленные и наиболее важные в экономическом отношении – это соединения Fe, Mn, P, Cu, Zn, Pb, Al, Cr, V, Ni и др. эл-тов. Несмотря на малую растворимость, они переносятся как истинные р-ры, а также в виде коллоидов. Они мигрируют и во взвесях – возможно это основная форма миграции. В составе обломков они мигрируют и волочением.

4) Минералы глин переносятся в виде коллоидов, но большей частью в виде взвесей, а также волочением – в виде обломков глинистых пород.

5) Обломочные породы наиболее грубодисперсная фаза – переносится в основном волочением и отчасти во взвеси.

Если говорить об элементах и соединениях, наибольшей подвижностью обладают галоиды и сера, затем щелочные и щелочноземельные компоненты, фтор, кремнезём

Средней подвижностью обладает: P, Mn, Co, Ni, Cu – меньшей, и совсем слабой: Fe, Al, Ti.

Разные формы переноса определяют и разные способы осаждения: механические, химические и биологические. При этом происходит два общих, но взаимно противоположных процесса:

- смешение (интеграция) и

- разделение (дифференциация) осадочного вещества.

Выделяют механическую и химическую дифференциацию. Механическая дифференциация происходит:

- По размеру обломков (от крупных до мелких). Это отражается на гистограммах гранулометрического аналза.

- По удельному весу (один из способов образования росссыпей золота, платины, магнетита, циркона и др. тяжёлых минералов).

- По форме (сначала выпадают изометричные зерна, затем призматические, а дальше всех уносятся пластинчатые слюдистые компоненты).

Химическая дифференциация. Сущность её проста – разделение вещества по хим. составу, но порядок осаждения и причины – спорны и сложны. Пустовалов (1940) хим. дифференциацию сводил к последовательному выпадению соединений в порядке возрастания их растворимости. Но в этой схеме не учитываются:- климат- жизнь и органическое в-во- форма переноса и механизм осаждения- наличие геоморфологических ловушек- тектонический режим

В химической дифференциации следует различать две фазы:

1) выпадение из р-ра в твёрдую фазу

2) переход из путей миграции в осадок – седиментацию.

В целом нахождение определяется :- климатом- рельефом- тектоническими условиями- физ – хим. условиями (pH,Eh, концентрация)- формами переноса- органическим в-вом- режимом и скоростью седиментации

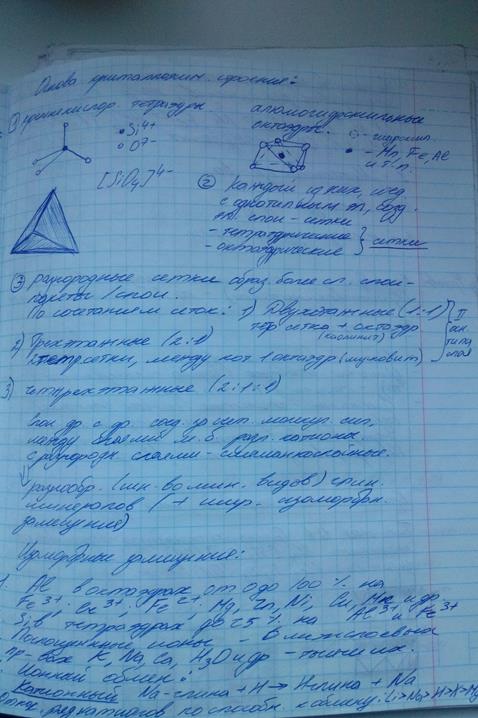

2. Основа кристаллохимического строения глинистых минералов. Классификация глинистых минералов.

Классификация глинистых минералов по Фролову:

1. Мономинеральные и олигомиктвые (малосмешанные группы):

-каолинитовые

- монморилонитовые

- гидромусковытовые

-глауконитовые

- нонтронитовые

- серпентинитовые

- палигорскитовые

- селиолитовые

- волконсконитовые

2. Мезомиктовые (среднесмешанные) и полимиктовые (сильно смешанные):

- каолинит-гидрослюдистые и т.д.

3. Седиментационные структуры карбонатных пород. Зарубежные классификации (Р.Ф. Фолк, Ф.Р. Данхэм).

Классиф. Данхема приемлема в том случае, когда отчетливо фиксируются седиментационные стр-ры пород.

В основе классификации Р. Фолка лежат два основных структурных компонента: тип зерен (аллохем) и тип карбонатного цемента - тонкодисперсный (< 0,03 мм) карбонатный заполнитель называется микритом и яснокристаллический - спаритом. Основные типы зерен - это интракласты (обломки), оолиты, биоморфные зерна и пеллеты. По классификации Р. Фолка известняки подразделяются на аллохемогенные (сложенные аллохемами с микритовым или спаритовым цементом), ортохемогенные (микритовые) и автохтонные (биолититовые). Название аллохемогенных известняков дается в зависимости от типа зерен и цементирующего вещества, например ооспарит, интраспарит, пелспарит, биоспарит, оомикрит, пелмикрит и т. д. Ортохемогенные известняки - породы, нацело состоящие из микрита. Микритовые разновидности с единичными кристаллами (результат раскристаллизации тонкодисперсного карбоната) называются дисмикритом. Под автохтонными известняками понимаются каркасные постройки (водорослевые, коралловые, кораллово-мшанковые и др.).

Схема Р. Фолка удобна в силу простоты названий пород, которые определяются исключительно структурным типом зерен и степенью раскристаллизации цемента, но ее использование затруднено при сложном смешанном составе структурных компонентов и смешанном типе цементации

ЕСТЬ В ТАБЛИЦАХ ЭТИ СХЕМЫ

Билет № 28.

1.Диагенез. Определение по Н.М. Страхову. Физико-химические условия.

Стадия превращения осадков в горные породы или, если подходить минералогически, как главную стадию аутигенного минералообразования.

Условия/факторы диагенеза характеризуются прежде всего высокой (более 50%, в глинистых осадках - до 80-90%) влажностью, обилием бактериального мира, общей физико-химической неравновесностью, изменчивыми Eh и рН, высокой концентрацией большинства веществ в иловых водах и проницаемостью осадка, обеспечивающей обмен ионами и газами.

Высокая влажность приводит к растворению твердой фазы, гидролизу силикатов, органического вещества и других соединений, гидратации, создает условия для реакций в растворах (наиболее легкая форма взаимодействия) и облегчает диффузный обмен.

Обилие бактериального мира: насыщенность живой энергией осадка способна глубоко его переработать, прежде всего истребить весь кислород, затем - отнять его и восстановить окислы железа, марганца, хрома и другие, а когда и этот резерв использован - вступают в работу сульфатре-дуцирующие бактерии, восстанавливающие их до сульфидов с дополнительным выделением сероводорода Одновременно бактерии глубоко преобразуют органическое вещество и продуцируют СО2, Н2, NH3, СН4, H2S, а также освобождают огромные массы малых и редких элементов, переводя многие из них в подвижное, растворенное состояние (фосфаты, соединения железа, ванадия, урана и т.д). Количество бактерий зависит прежде всего от наличия питательных веществ, главным образом органического вещества. Максимальное содержание живых бактерий приурочено к верхним 20-30 см осадка, т.е. к барьерной зоне, находящейся в условиях открытой системы по отношению к наддонной воде. Ниже количество бактерий довольно быстро уменьшается, аэробные бактерии сменяются анаэробными.

Резкая физико-химическая неравновесность осадка, уравновешенного лишь механически. Осадок - смесь разнообразных по восстановленности или окисленности компонентов, по их щелочно-кислотным параметрам, растворимости, комплексам поглощенных катионов и т.д. Он является суммой компонентов разных источников и разного характера. Эти компоненты образовались не вместе, как образуются минералы, например, в магматической породе, не в одних лишь условиях, но часто резко гетерогенны и объединены только механически. Между ними сразу возникают процессы выравнивания неравновесности, являющейся мощнейшей силой диагенеза, нередко глубоко преобразующей осадок, делающей его часто неузнаваемым.

Окислительные условия в верхней зоне осадка (0-1 м и больше, в илах часто меньше 1 см) и восстановительные ниже, возникающие вследствие жизнедеятельности бактерий и разложения органического вещества.

Eh и рН меняются и на площади, зонально, от берега к центру моря или океана: от окислительных и кислых до восстановительных и щелочных, а в океане, в красных глинах - снова до окислительных условий. Эти параметры меняются и по типам осадков. Пески обычно менее восстановлены по своим иловым водам, чем глинистые и другие тонкие осадки, карбонатные имеют щелочную реакцию.

Движущими силами диагенеза, таким образом, являются количество и качество живых организмов и органического вещества - захороненной солнечной энергии, общая неравновесность вещества осадка и отчасти энергия химических реакций, вероятно, в основном экзотермических, и радиоактивный распад. Температура и давление низкие, поэтому играют еще малую роль. Начинает проявляться геологическое время, значительно более длительное, чем стадии переноса и отложения. Поэтому даже медленные изменения приводят к заметным результатам.

2. Фациальные типы и характерные черты (геологическое положение, минеральный состав, структурные типы) накопления ферритолитов и железистых руд.

3. Кластолиты - обломочные породы, определение. Структурная классификация обломочных пород.

Кластолиты - породы цементированные, ранее рыхлые, состоящие из обломков более древних относительно данного осадочного цикла горных пород и минералов. Нижняя граница кластолитов проводится по размеру 0,005 мм, так как ниже именно этого размерного интервала большинство обломочных частиц теряет признаки первичных пород и минералов, из которых они образованы, и, обладая большой суммарной поверхностью частиц относительно объема, подвергаются окислению, гидратации, гидролизу и замещению новообразованными минералами, преимущественно слоистыми силикатами - глинистыми минералами и хлоритами.

По структурному признаку, а именно, по наличию обломочных структур, в надклассе силикатные породы выделяется семейство обломочных пород или кластолитов. Для дальнейшего деления обломочных пород на рода используется такой признак, как размер обломочных зерен. Этот признак - главный структурный признак обломков и самих пород, так как является определяющим поведение (т. е. скорость, дальность, характер переноса и осаждения) обломочных частиц в ходе седиментогенез.

Итак, в семействе обломочных пород по размеру обломочных зерен выделяются четыре рода:

1. Мачиниты (> 10 м) - утесовые породы.