Роль тектоники в процессе литогенеза

Интенсивность, частота, региональность тектонических колебательных движений существенным образом отражается на составе, строении (структуре и текстуре), скорости накопления и мощности осадка, а также форме осадочных тел.

1. Колебательные движения вызывают трансгрессии и регрессии морских водоемов, и следовательно, перемещение береговой линии. Вместе с изменением ее меняется и состав осадков.

2. Колебательные тектонические движения в пределах суши приводят к изменению положения областей сноса осадочного материала, базиса эрозии, что тоже отражается на составе накапливающегося осадка, изменений характера продуктов выветривания, возможности образования коры выветривания и т.д.

3. Тектонические колебательные движения – одна из причин слоистого строения осадочных толщ. По характеру границы можно судить об условиях смены одной обстановки осадкообразования другой.

4. Колебательные движения являются одной из главных причин периодичности осадконакопления. Продолжительность и масштабы их могут варьировать в широких пределах, поэтому чередующиеся отложения могут быть широко распространенными и мощными, или, наоборот, локально залегающими и маломощными.

5. Тектоника оказывает влияние на скорость накопления осадка и их мощность. Современные максимальные скорости накопления осадков наблюдаются у горных подножий, в конусах выноса, дельтах крупных рек и областях компенсированного прогибания – десятки сантиметров в год. Минимальные – в районах развития мутьевых (турбинных) потоков и в абиссальных равнинах – приблизительно 0,5мм/год.

6. Тектонический режим в значительной мере определяет форму и рельеф осадочных тел. При региональном продолжительном погружении территории образуются мощные и огромные по площади пласты более или менее однородного состава. В краевых прогибах осадочные тела имеют значительную протяженность (до 1000км и более), при относительно небольшой ширине.

7. С колебательными и разрывными тектоническими движениями связано образование рифтовых тел. На суше вдоль тектонических разломов в результате деятельности рек формируются рукавообразные осадочные тела.

8. Большое влияние на литогенез оказывают горообразовательные тектонические движения и магматизм. Благодаря им в среду осадкообразования вовлекаются огромные массы магматических, метаморфических и осадочных пород, а образовавшиеся пересеченные формы рельефа способствуют интенсивному их выветриванию и денудации.

Роль рельефа

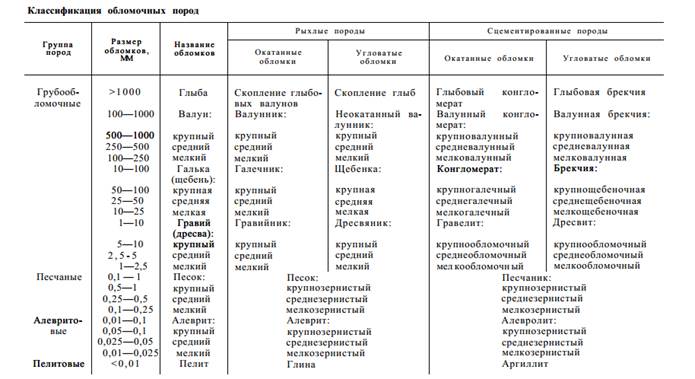

1. В условиях континента рельеф определяет общий ход механического разрушения материнских пород. В горах с крутыми склонами образуется крупнообломочный материал, а в равнинных – мелкий (песчаный, алевритовый, пелитовый).

2. Рельеф поверхности отражается на составе и структурных особенностях осадков. В горах накапливаются пролювиальные, делювиальные и коллювиальные отложения , представленные щебенкой, гравием, сменяющимися вниз по разрезу мелкозернистыми образованиями. В равнинных районах в гумидных областях отличаются терригенные и органогенные (торфяные) осадки, а в континентальных водоемах в условиях аридного климата, наряду с терригенными, откладываются различные хемогенные (доломиты, сульфаты, галоиды) отложения.

Влияние климата на природу

Климат определяется множеством факторов. Это интенсивность солнечной радиации, прозрачность и состав атмосферы, гипсометрическое положение суши и дна Мирового океана, соотношение площадей суши и моря и т.д. четыре климатических типа литогенеза: ледовый (нивальный), гумидный, аридный

Ледовый тип литогенеза – характеризуется нахождением воды преимущественно в твердой фазе (лед) и именно в таком состоянии она проявляет свою активность. Низкая температура воды вызывает существенное замедление химических процессов и подавляет жизнедеятельность организмов. Поэтому роль осадочного материала химического и органогенного происхождения незначительна или не проявляется вообще. Основная часть осадка формируется за счет механического (морозного) выветривания с непокрытых льдом (или снегом) участков. Перенос материала осуществляется ледниками и в незначительной степени, водой подледниковых ручьев. Накапливается совершенно не отсортированный материал, из которого образуются породы мореного типа – глины валунные, супеси, не отсортированные валунники.

Ледовый тип современного литогенеза развит на континентальных массивах высоких широт (Гренландия, Антарктида и т.д.) и в горных районах выше снеговой линии. На его долю приходится приблизительно 17% поверхности суши и 19% поверхности всей Земли.

Гумидный тип литогенеза – осуществляется в обстановках тропического, субтропического, влажного умеренного и холодного климатов. Гумидный литогенез развит как на суше, так и в морских условиях. Здесь активно проявляют себя факторы механического разрушения, химического разложения и биологические процессы. Поэтому генезис образующегося материала наиболее разнообразен. Количество обломочной, хемогенной, органогенной и коллоидальной частей в осадке контролируются температурой, количеством осадков, жизнедеятельностью организмов, рН и ЕН среды, рельефом. Не полностью разложившиеся органические вещества (в виде СО2 и гумидных кислот) способствуют более интенсивному механическому и химическому выветриванию пород.

Многообразие обстановок предопределяет и разнообразие литологического состава пород – здесь возникают глинистые, обломочные (пески, алевриты), хемогенные (карбонаты, соли, бокситы, и т.д.), органогенные (известняки, доломиты, угли и т.д.) и смешанные осадочные образования.

Гумидный тип литогенеза был преобладающим в геологическом прошлом. В современную эпоху он охватывает примерно 57% суши или 70% поверхности всей планеты.

Аридный тип литогенеза – это породообразование в обстановках повышенных температур благодаря которым вода может находится в жидкой фазе в течение всего года, но ощущается ее острый дефицит. Этот тип литогенеза характерен для континентов (пустыни, полупустыни, сухие степи), но имеет место и в морских условиях (Красное, Каспийское моря и др.).

Осадочный материал поступает в виде обломочной и растворенной частей из соседних гумидных зон с водными потоками. Основным агентом переноса является ветер. Этому способствует отсутствие или слабое развитие почвенного слоя и растительности. Благодаря перевеванию ветром из аридной зоны выносится алевритовый и глинистый материал, а накапливается песчаный.

В озерах, лагунах и морях осадконакопление осуществляется за счет аутигенного минералообразования, приносимого ветром песчаного, алевритового и глинистого материала, а также продуктов жизнедеятельности организмов. При засолении водоемов доминирует химическая седиментация, проявляющаяся в последовательном накоплении сульфатов кальция, хлоридов натрия, калия, марганца и др.

Для аридного типа литогенеза характерен следующий набор пород: эоловые пески и песчаники, глинисто-алевритовые образования (нередко засоленные), известняки, доломиты, гипсы, ангидриты, соли и др.

2. Алевриты и алевролиты, определение, структурная классификация, минеральный состав, основные минерально-петрографические виды. Понятие о смешанных обломочных породах.

Алевритовые породы, как и песчаные, относятся к числу широко распространенных осадочных образований. Их основ-

ная часть, составляющая 50 % и более, — обломочные частицы величиной 0,01—0,1 мм. Сыпучие или слабосцементированные породы называют алевритами, а крепкие, сцементированные — алевролитами. Среди них различают крупно-, средне- и мелко-зернистые . Минеральный состав обломочной части примерно такой же, как и в песчаных породах, но здесь выше доля устойчивых минералов— кварца, мусковита, халцедона. Роль калиевых полев алевритовых образованях заметно ниже. В них больше глинистого материала, устойчивых акцессорных минералов, оксидов и гидроксидов железа. Для этих пород характерно присутствие органического вещества., По минеральному составу среди алевритовых пород, как и среди песчаных, выделяют мономинеральные, олигомиктовые и полимиктовые разновидности.

Строение алевритовых пород (текстура, структура), тип и состав цемента во многом сходны с песчаными образованиями.

Д ля алевритов характерна тонкая горизонтальная слоистость, реже наблюдается косая слоистость. Окраска пород в зависимости от примесей может быть самой различной — светло-серой, черной, кирпично-красной, бурой, зеленой.

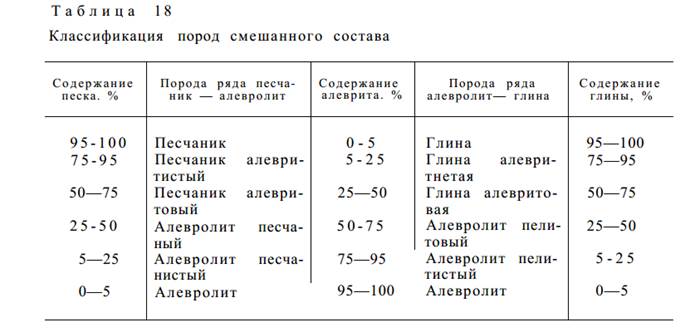

Алевритовые породы, как и песчаные, образуются в различных палеогеографических условиях. Наиболее распространены их морские, озерные, речные и эоловые разности. К современным представителям последних относятся некоторые виды лёсса. При совместном нахождении обломочных частиц различного размера образуются породы промежуточного состава. Для их систематики предложены специальные классификации, одна из которых приведена в табл. 18. Возможно совместное присутствие в породе трех и более компонентов. В этом случае ее называют по наименованию

преобладающих частиц (не менее 50%) , а названия остальных компонентов используют в качестве уточняющего прила-

гательного, например песчаник глинисто-алевритовый. Это означает, что в песчанике присутствует значительное количество глинистого и алевритового материала, при этом последний преобладает. В тех случаях, когда три компонента и более находятся примерно в равных количественных соотношениях, осадочное образование называют хлидолитом или паттумом.

3. Аллиты, ферритолиты, манганолиты. Структурная классификация, структуры и их связь с генезисом.

СМОТРИ БИЛЕТ№43.3

Билет № 23.

1. Ветровой перенос. Механизмы, способы, состав пыли, размеры частиц и дальность переноса.

Перенос в атмосфере осуществляется двумя способами: волочением и во взвешенном состоянии. Перенос волочением, т.е. перекатыванием и подпрыгиванием (сальтацией) зерен, осуществляется на открытых от растительности пространствах - на песчаных побережьях и в пустынях на расстояния до десятков и первых сотен километров. Вследствие торможения ветра у поверхности земли его движение турбулентно в вертикальной плоскости, что приводит к двум взаимно противоположным результатам: а) отрыву зерен от земли и взвешиванию их в воздухе на какое-то малое время и б) торможению горизонтального движения и осаждению зерен через определенный шаг.Вследствие торможения ветра у поверхностию Таким образом формируются перевеянные пески - дюны и барханы высотой. На уровне осадков-пород формируются хорошо сортированные, но все же хуже речных и морских, и хорошо окатанные пески.

Перенос во взвешенном состоянии, осуществляется на значительно большие расстояния - в сотни и тысячи километров и даже вокруг Земли. Переносимые частицы, естественно, меньшего размера, чем переносимые волочением. Их размер прямо пропорционален скорости ветра. Форма (парусность) и удельный вес также влияют на перенос.

Размер переносимых зерен в зависимости от скорости ветра 5-7м/с – 0,25, 7-8-0,5; 10-11-1мм, 11-13-1,5

Атмосферная пыль полигенетична, но в основном она эоловая, в заметной мере - вулканическая и в малой - космическая, метеоритная, а с развитием индустрии - и техногенная. Обычные расстояния переноса пыли велики, и само количество переносимой пыли велико. Перенос во взвеси формирует генетический тип навеянных отложений - эоловые лёссы. Навеянный материал откладывается и в водоемах - морях и частях океанов, прилегающих к пустыням и лежащих в аридных поясах Земли.

Широко распространен и противоположный перенос по воздуху. Во время штормов огромные массы соленой воды вместе с мелкими раковинами переносятся далеко в глубь континентов, засоляют почву и осадки и вносят в континентальные отложения морские формы организмов, что может привести к ошибкам в палеогеографических построениях. Геологические масштабы имеет и перенос волочением раковин, их обломков и оолитов ветром с побережий в глубь континентов на расстояния до сотен километров. Засоренные ими континентальные осадки также можно принять за морские и неправильно определить положение береговой линии.

Гравий(1-8мм)-несколько метров, грубый и среднезернистый песок 1-0,25 менее 1,5 км, тонкий песок – 0,1-0,05 – несколько километров, грубый алеврит 0,03-0,05 – 323км, средний алеврит 0,015-0,03 - 1600км, тонкий алеврит менее 0,015мм – вокруг Земли.

2. Петрографические типы галолитов, их распространенность и геология.

3. Минеральный состав обломочной части песков и песчаников. Петрографическая классификация В.Д. Шутова с дополнениями (основной и дочерний треугольные диаграммы).

Классифицирование пород производится только по обломочной части. Состав цемента и других аутигенных минералов не учитывается. Вершины треугольной диаграммы соответствуют главным обломочным породообразующим компонентам

Рис. 7. Классификационная диаграмма песчаных пород минерально-петрокластического класса. а - основной треугольник состава с изображением минеральных видов и их границ; б, в - дополнительные треугольники для изображения разновидностей песчаных пород: б - семейства граувакк, в - семейства аркозов. Стрелками показаны направления «созревания» песчаных пород в зоне седиментации

Билет № 24.

1. Гипергенез, определение. Типы выветривания – среда, агенты и процессы.

ГИПЕРГЕНЕЗ — процессы химического и физического преобразования минералов и горных пород в верхних частях земной коры и на её поверхности под воздействием атмосферы, гидросферы и живых организмов при температураx, характерных для поверхности Земли.

Основными агентами выветривания здесь, как и на дне водоемов, являются вода, кислород, СОг, другие газы, живые организмы, органическое вещество, кислоты, щелочи, солнечное тепло и колебания температуры, а также ветер, сила тяжести, а основными процессами - морозное и температурное разрыхление, расклинивающее действие корней, замерзание воды, роста кристаллов солей, тектонические разрывы, составляющие физическое и механическое выветривание, а также гидролиз, гидратация, окисление, выщелачивание, синтез новых минералов и другие процессы, составляющие химическое выветривание, перемешивание почвы дождевыми червями, действие роющих животных и другие, составляющие биологическое выветривание, часто рассматриваемое как механическое.Подводное выветривание тож самое, +под водой, гальмиролиз-под соленой водой.

2. Псаммиты и псаммитолиты, определение. Химический состав. Минеральный состав обломочной части и цемента. Принципы классифицирования песчаных пород.

Названия «песчаники», «пески», «песчаные породы» для образований этого рода более распространены, чем «псаммит» или «псаммитолит». Тем не менее, поскольку за основу выделения этой группы пород принят структурный признак - размер частиц - название, отражающее структуру, является наиболее правильным. Термин «псаммитолит» подчеркивает положение этих пород в общем ряду с псефитолитами и алевролитами. К псаммитолитам, среди которых выделяются собственно псаммитолиты - цементированные разности и рыхлые - псаммиты, относятся породы, состоящие более чем на 50% из обломочных частиц размером 0,05-2,0 мм. Псаммитолиты охватывают собственно пески и песчаники, интракластовые пески и песчаники, а также диагенетические песчаные образования, вообще говоря, редко встречающиеся.

Собственно пески и песчаники - это осадки и породы, сложенные более чем наполовину псаммитовыми частицами: фрагментами более древних, чем данный осадочный цикл, пород и минералов. В целях упрощения и рыхлые, и цементированные разности называют песчаными породами. Это не относится к современным осадкам, которые называют песками или песчаными осадками.

Структурное классифицирование. Практически общепринято, при ограничении песчаных пород размерами 0,05-2 мм. их деление на пять градаций:

| Размер, мм | |

| Грубозернистые | 2-1 |

| Крупнозернистые | 1.0-0.5 |

| Среднезернистые | 0.5-0.25 |

| Мелкозернистые | 0.25-0.10 |

| Тонкозернистые | 0.10-0.05 |

Свое название они получают по преобладающей фракции, которая устанавливается, как и общий гранулометрический спектр, с помощью гранулометрического анализа. Последний производится в гранулометрических шкалах, из которых в настоящее время используются:

- техническая с размерами фракций 0,05; 0,10; 0,25; 0.50; 1,0; 2,0 мм. обычно применяемая в грунтоведении и почвоведении;

- геометрическая Дж. Аддена с шагом, равным 2, предложенная в 1912 г. и сейчас используемая чаще для грубообломочных, чем для песчаных пород;

- геометрическая (логарифмическая) ? В. Крумбейна 1934 г. [32] с шагом 21/4=1,19;

- логарифмическая ? В. П. Батурина 1943 г. (24) с шагом 101/10.

3. Известняки. Структурная классификация, структуры и соответствующие им способы формирования.

СМОТРИ БИЛЕТ №40.3

Билет № 25.

1. Средний и поздний катагенез. Характерные условия и процессы. Особенности шкалы эпигенеза по Н.Б. Вассоевичу.

Катагенез – стадия жизни породы после диагенеза, до метогенеза. это стадия глубинного преобразования осадочных пород под влиянием повышенных температур и давления и подземных минерализованных вод. Доминирующие процессы - физико-механические, т.е. уплотнение пород под нагрузкой вышележащих толщ. Важнейшими движущими силами катагенеза являются: температура, давление (литостатическое, стрессовое, гидростатическое), растворимые в воде минеральные и газообразные вещества, pH и Eh подземных вод, естественная радиоактивность, а также продолжительность их воздействия.

Глубина от 2-3 км до 5-6 км.

Температура 100-2000.

Давление от 700-800 до 1200-1500 атм.

Пористость уменьшается от 15% до 2%

Главный процесс – уплотнение, приводящее к исчезновению пористости Оно осуществляется следующим способом:

- отжатие зерен (обломков глин, глинистых сланцев, слюд и др.) вокруг крепких (кварца, кварцитов, кремней, гранитов и др.)

- поровое пространство заполняется цементом – кварцевым, полевошпатовым, кальцитовым, хлориовым и др.

- в существенно кварцевых песчаниках происходит растворение в твердом состоянии под давлением кварцевых зерен по микростилолитовым.

- происходит дальнейшее отжатие воды из глинистоно вещества, глины теряют способность к размоканию и превращаются в аргиллиты. Растворение составных частей породы. Изменение термобарических и геохимических условий сопровождается нарушением равновесия между твердой (минеральной и органической), жидкой и газообразной фазами. Это приводит к растворению их в подземных водах, конденсате. Следствие – образование в породах каверн, расширение трещин, повышение минерализации подземных вод до 20-30г/100г раствора, а также присутствие в жидкостях широкого ассортимента химических элементов и минерало-органических соединений.

Минеральные новообразования на стадии катагенеза широко распространены. Обращаются за счет веществ, растворенных в подземных водах и газообразных веществ, растворенных в пустотном пространстве пород. Вторичные образования чаще всего представлены породообразующими минералами – кварцем, кальцитом, доломитом, полевым шпатом, кислыми плагиоклазами, халцедоном, удлиненными пластинчатыми гидрослюдами, пачками каолинита. Богатые кислородом воды, при контакте с сульфидами, образуют гидроокислы железа и т.д. Новообразованные минералы заполняют трещины, поры, каверны.

Перекристаллизация вещества. Она заключается в преобразовании кристаллических зерен без изменения их состава и структуры кристаллической решетки, а сводится к укрупнению кристаллов за счет смешения нескольких зерен, изменению их формы, приспособлению к поверхностям соседних минералов, освобождению от примесей. Перекристаллизация сопровождается уменьшением объема породы, ее дальнейшим уплотнением и увеличением устойчивости системы в новых термобарическим и геохимическим условиям.

В начале позднего катагенеза при температуре 60-1500 (градация МК1- МК3 ) образуется нефть. Она приурочена, главным образом, к глубинам 2,5 –5,0 км, на которых образуются каменные угли)

Глубже от 3,5 км до 6,5 км образуется газ и коксовый уголь

Еще глубже (6-8,5 км, до 9 км) расположен третий максимум газообразования – самый большой, он частично опускается в метагенез.

Неорганические породы меняются следующим образом:

Песчаные породы все сцементированные, рыхлые отсутствуют.

Карбонатные породы перекристаллизованы и превращены в мрамор, т.е стали метаморфическими породами, в которых, однако, хорошо сохраняются биокомпоненты.

Кремневые породы , халцедоновые и кварц-халцедоновые, опаловые практически исчезают.

Помимо реликтовых глауконита и каолинита, появляются трансформированные серицит, хлорит, обычны новообразования кварца, ПШ, барита, ангидрита, пирита и др.

Глинистые породы не меняютя, для их перкристаллизации необходимы более высокие температура и давление, но образуются аргиллиты.

2. Основные черты генезиса грубообломочных пород. Генетические типы брекчий и конгломератов и их структурные и петрографические особенности.

3. Галолиты. Классификация по химическому составу.

Осад. хемогенных п., состоящие в основном из хлористых или сернокислых солей Na, K, Mg, а также из углекислых солей щелочных металлов; все они объединяются тем, что главенствующую роль в их составе играют минер. соединения, легко растворимые в воде. Соли образуются в результате выпадения осадка из насыщенных растворов. Галолиты: натриевые хлоридолиты (галенит), магниево-калиевые хлоридолиты(сильвинит). Кислоросоли: сульфатные(кальциевые(гипс), натриевые,магниевые) и карбонатные(натриевые карбонаты, кальциево-магниевые карбонатиды).

Галолиты — по Пустовалову (1940),это собирательное название осад. хемогенных п., состоящих в основном из хлористых или сернокислых солей Na, K, Mg, а также из углекислых солей щелочных металлов; все они объединяются тем, что главенствующую роль в их составе играют минер. соединения, легко растворимые в воде. В зависимости от преобладающего породообразующего м-ла среди Г. можно различать галитолиты (преобладает галит, NaCl), хлоридолиты(порода,преобл класс хлоридов),сульфатолиты(сульфаты). Это малые породы,они не образуют толщ,слоев,присутствуют в виде линз,жил.Также,существуют нитратолиты(из птичьего помета).В основном,они образуются в аридном климате. Характерны такие структуры и форменные агрегаты,как: порфиробластовая,сферолитовая-агрегат с округлой формой и радиально-лучистой структурой,инкрустация-обрастание,крустификация-зарастание(внутрь). (породообр. Мин:гипс,ангидрид,барит,галит).

Билет № 26.