Окислительные условия в верхней зоне осадка (0-1 м и больше, в илах часто меньше 1 см) и восстановительные ниже, возникающие вследствие жизнедеятельности бактерий и разложения органического вещества.

Eh и рН меняются и на площади, зонально, от берега к центру моря или океана: от окислительных и кислых до восстановительных и щелочных, а в океане, в красных глинах - снова до окислительных условий. Эти параметры меняются и по типам осадков. Пески обычно менее восстановлены по своим иловым водам, чем глинистые и другие тонкие осадки, карбонатные имеют щелочную реакцию.

Движущими силами диагенеза, таким образом, являются количество и качество живых организмов и органического вещества - захороненной солнечной энергии, общая неравновесность вещества осадка и отчасти энергия химических реакций, вероятно, в основном экзотермических, и радиоактивный распад. Температура и давление (оно к тому же в основном гидростатическое) низкие, поэтому играют еще малую роль. Начинает проявляться геологическое время, значительно более длительное, чем стадии переноса и отложения. Поэтому даже медленные изменения приводят к заметным результатам. С энергетической стороны диагенез - продолжение седиментогенеза, особенно это справедливо для первой его стадии, которая не должна включаться в диагенез.

2. Фациальные типы и характерные черты (геологическое положение, минеральный состав, структурные типы) накопления аллитов и их руд.

Аллиты – осадочные породы более чем наполовину сложенные

минералами алюминия – его водными и безводными окислами.

Минералы, входящие в состав аллитов:

1. Аморфные (алюмогель или спорогелит)

2. Полукристалические (коллоидально-волокнистые) –

гидраргиллит или гиббсит, бемит, диаспор

3. Кристаллические – диаспор и корунд.

Типы аллитовых пород:

1. Латериты – сложный комплекс гипергенных образований,

формирующихся в условиях жаркого переменновлажного

климата. Латеритный покров сам по себе представляет

полифациаольное полипородное образование, состоящее из

латеритных кор выветривания и продуктов его ближайшего

переотложения. Ярко окрашенные, преимущественно

коричневато-

красные, реже серовато-розовые породы, рыхлые,

водопроницаемые

или плотные (рис. 61, а). Окраска пород определяется наличием в

них

железа в окисной форме. Основным алюминийсодержащим

минералом

является гидраргиллит. Латериты представляют собой

современную кору выветривания

пород, богатых алюмосиликатами, образовавшуюся в условиях

жаркого

переменно-влажного климата . В результате химического

выветривания в условиях кислой среды из материнских

кристалличе-

ских пород удаляются подвижные соединения, а на месте остаются

и

постепенно накапливаются оксиды алюминия, железа, кремния и

глинистые минералы, составляющие в совокупности латерит

2. Бокситы – образованные в результате переноса продуктов

латеритного выветривания и их переотложения. так же, как и

латериты, имеют преимущественно ко-

ричнево-красную, розовато-красную, оранжево-красную окраску,

но

встречаются разности светло-серые и черные. Окраска

определяется со- ставом и количеством примесей. Прочность пород непостоянна,

встре-

чаются как рыхлые, так и весьма плотные разности.

Алюминийсодержащие минералы представлены диаспором, бёми-

том и гидраргиллитом. Суммарное их содержание может достигать

70−80 %. При погружении бокситовых отложений происходит их

дегидра-

тация и главным минералом становится диаспор . В бокситах также

постоянно присутствуют лимонит, гётит, гидрогётит,

тонкодисперсные гематит и гидрогематит, примеси кварца, опала,

халцедона, каолинита. Геологическое распространение.

У аллитов, первично принадлежащих только формации

латеритноrо выветривания, это лишь карбонатные и немногие

тepригенные формации. Связь с карбонатнымu формациями

чаще Всего не генетическая и даже часто не парагенетическая, а

во многих случаях паракатетическая: бокситы к ним приурочены

просто потому, что из-за легкого карстования области развития

карбонатных пород оказываются гипсометрическими

ловушками, которые и перехватывают поток бокситового или

железорудного материала, сносимого с водоразделов, из . кор

выветривания . Это высококачественные бокситы, и запасы в них

большие. Карстовые бокситы широко распространены в Европе,

Азии в мезозое и кайнозое, особенно в юре, верхнем мелу и

палеогене. При этом возможен и собственно карстовый rенезис:

латеритизация и бокситизация нерастворимого rлинистого

остатка известняков терpa- poccы, остающейся после выноса

карбоната, а также заносимого реками и подземными потоками

rлинистого вещества.

Есть некоторые признаки, что бокситы образовались и по

вулканическuм туфам. Здесь, следовательно, идет своеобразный

процесс латеритноrо выветривания, в принципе сходный с

нормальным латеритным процессом, не связанным с карстом. Бокситы распространяются и дальше карстовой зоны,

продвиrаются к побережью и откладываются в западинах

шельфа. При этом качество ухудшается. Связь бокситов с

терригенными формациями, таким образом, парагенетическая,

осуществляющаяся при перемещении бокситового,

железорудного и силикатного материала на склонах (делювий),

в мелких ручьях и речках (пролювий и аллювий), озерах, лагунах

и заливах (озерные, лагунные, заливные и западинноморские

бокситы). Эти бокситы, чаще вcero пониженного или низкoгo

качества, отличаются примесями каолина, ильменита

(свидетельство развития латеритных кор по базитам и

ультрабазитам), растительных остатков и литокластов. Обломки

нередко окатаны, сортированы, слоистость бывает и косой,

потоковой.

3. Структурные семейства и рода осадочных пород по структурно-вещественной классификации.

Семейство кластолитов (обломочные породы)

· Мачиниты (>10м) – утёсовые породы

· Псефитолиты (2мм-10м) – грубообломочные породы

· Псаммитолиты (2-0,05мм) – пески и песчаники, песчаные породы

· Алевролиты (0,05-0,005мм) – алевритовые породы.

Семейство пелитовые

· Пелитовая

· Гелево-аморфная

Семейство кристалло-органолитовые

· Кристаллитовая

· Сфероагрегатная

· Биолитовая

Семейство интракластовые

· Интракластовая

Билет № 21.

1. Подводное выветривание. Гальмиролиз – процессы и разновидности генетических типов.

Несмотря на резкое различие сред - воздушной и водной, - процессы выветривания, его агенты, факторы, продукты и типы во многом аналогичны. Под водой мощность развалов каменистых не превышает 1-1,5 м (на суше до 50-60 м), и развиваются они главным образом на известковых осадках, а также на вулканических лавовых потоках, реже на фосфоритах, силицитах, кластолитах.

Но чисто механический элювий - горизонты конденсации, или перлювий, - под водой развит несравнимо больше, его накопления достигают мощности десятков метров, многие руды (помимо фосфоритов сидериты, россыпи, некоторые железомарганцевые конкреции, оолитовые железные и марганцевые руды и др.) формируются именно в результате сгружения при перемывании на месте, т.е. при вымывании (волнением, течениями) тонких или легких частиц. Глаукони-товые горизонты, сгруженные раковинные или костяные слои, валунные мостовые - примеры нерудных литотипов перлювия, имеющие большое геологическое.значение. По ним можно установить перемывы, перерывы, оценить их масштаб и длительность, динамику воды у дна, его глубину и другие параметры водоемов и палеогеографии.

Аналог почв - горизонты ихнитолитов, или биотурбитов, - под водой также развит значительно сильнее: мощность горизонтов - метры и десятки метров, например писчий мел (до 90 м) нацело пропущен через кишечник илоедов. Таким образом, формация писчего мела вторично биоэлювиальная, т.е. является биотурбитом. Новые компоненты для осадков этим процессом практически не создаются.

Панцири под водой, или твердое дно, хотя и не достигают мощности, какую они имеют в субаэральных корах выветривания, но разнообразны: известковые, доломитовые, железомарганцевые, фосфоритовые и даже пиритовые в обстановках типа Черного моря.

Собственно химический элювий, который отвечает термину гальмиролитит (от гальмиролиза,), под водой может быть более разнообразен, чем на суше хотя мощность меньше. Таковой является формация красных пелагических глин, распространенная на площадях, превышающих континенты и накапливавшихся в течение 5-15 млн лет, несмотря на свою малую (5-15 м) мощность. Это свидетельствует о самой малой (около 1 м за 1 млн лет) скорости осадконакопления, фактически - о перерыве в осадконакоплении.

В комплексе химических и физических процессов преобразования осадков доминирует растворение карбонатов ниже критической для них глубины (свыше 4500 м), и красная. Растворяются и кремневые скелеты диатомей, радиолярий и силикофлагеллят. Остаются самые стойкие силикатные (вулканические, терригенные, в том числе и эоловые) и биогенные (зубы акул, слуховые косточки китов - отолиты и др.) компоненты, среди которых заметны и космические шарики. Главная часть глин - тончайшие (< 0,001 мм) чешуйки монтмориллонита, иллита и хлорита, а также цеолиты филлипсит и др. Так что помимо растворения при формировании красной глины происходит трансформация глинистых минералов, вулканического стекла, синтез новых глинистых, цеолитовых и окисных минералов, окисление, перераспределение вещества, в частности перемещение соединений железа, марганца, меди вверх, к разделу осадок - вода, и вынос из осадков карбонатов, кремнезема, рудных и других элементов.

Другими литотипами гальмиролититов являются глауконититы, фосфориты, железомарганцевые конкреции и корки, монтмориллонитовые глины . Образование сфероагрегатных - оолитовых, бобовых, желваковых, конкреционных - рудных, силикатных и фосфатных пород, проходит в две стадии: 1) стягивание к центрам рассеянного вещества, происходящее в условиях открытой системы или на геохимическом окислительно-восстановительном барьере, по типу образования болотных железных руд, и 2) перемыв осадка, вынос тонкого и легкого нерудного его компонента и конденсация сфероагрегатов и конкреций на месте.

1)каменные развалы, 2) горизонт кондесации-перлювий 3)горизонт - тианитов биотурбитиды 4) панцири 5)хим элювий – красные глины 6)глаукониты, фосфариты.

2. Происхождение различных минеральных и структурных типов цементов песчаных пород.

Цемент – характерная структурная часть осадочных пород,

особенно типично представленная в кластолитах. Он

свидетельствует о первично рыхлом или пористом состоянии

зернистого или биокаркасного накопления и о двухфазном составе

породы Цемент характеризуется прежде всего по структурным типам,

которые дополняют описание структуры кластолита.

По содержанию (по количественному соотношению с костяком

породы):

1. Базальный – (а, б) зерна не соприкасаются друг с другом, а как

бы плавают в цементе (отстоят друг от друга в среднем на

расстоянии большем, чем половина диаметра зерен).

Истинный объем содержания цемента 40-50%. Состав

глинистый, карбонатный, сульфатный, фосфатный,

кремневый, железный.

2. Поровый – (в) зерна соприкасаются или отстоят друг от друга

не дальше, чем на половину диаметра

зерен. Истинный объем содержания

цемента 30-45 (25-45)%. Состав как

аналогичен базальному, так и

цеолитовый, сульфидный, флюоритовый и

др.

3. Пленочный – цемента мало (<25%) и

достаточно только для того, чтобы

покрыть пленкой зерна. Выделяют 2 подтипа: а) в

неконформно-зернистой породе(г) - остается пористость (5-

20%), а цементация непрочная; б) в конформно-зернистой (д)

(зерна механически при растворении и регенерации плотно

подогнаны друг другу) – пористости нет, цемент тонкой

пленкой соединяет обломки, цементация прочная. Состав-

глинистый, фосфатный, кремневый, железный.

4. Контактовый – (е) цемента мало (меньше 10-15%), и он

только на контактах зерен, в местах наибольшего сближения,

соединяет обломки; пористость большая (15-30%),

цементация непрочная, состав железный, фосфатный,

сульфидный и др.

Классификация по минеральному составу (цемента): отмечают его

моно- или полиминеральность, перечисляют минералы цемента в

порядке их убывания (в сложном, составном прилагательном

перечисление идет от второстепенных к главным, например «цемент полиминеральный кремневый кварц-халцедон-

опаловый»), а если очевидна последовательность выделения, то

перечисление можно вести от более ранних ко все более

поздним. Далее описывается каждый минерал цемента (+ в%),

типы цемента, диагностические кристаллографические и

оптические свойства, структуры, взаимоотношение с обломками,

выводы или предположения о его генезисе. Описание цемента

переходит в стадиальный анализ.

Классификация по характеру взаимодействия с обломочными

компонентами:

А. Независимой цементацией называется явление, когда вещество

цемента не ориентируется каким-либо образом и не

взаимодействует с веществом обломочных пород.

Б. Конструктивные цементы

(рис. 1-4) наращивают зерна,

увеличивая их размеры. Различают

конструктивные цементы четырех

типов.

1) Пленочный. Обволакивает обломки тонкой аморфной пленкой.

Пленочными чаще всего являются глинистый, железистый и

фосфатный цементы, образующиеся в зоне выветривания

материнских пород, при переносе и отложении, реже в раннем

диагенезе.

2) Крустификационный (или обрастания). Характеризуется

развитием кристалликов цемента, ориентированных

перпендикулярно к поверхности обломочных частиц и образующих

вокруг них непрерывную оторочку. Цемент формируется в порах

песчаников довольно медленно из поровых растворов. 3) Неравномерного нарастания. Возникает вследствие роста

кристаллов в направлении, перпендикулярном давлению -

образование «бородатых зерен». Развивается по кварцу, альбиту и

некоторым тяжелым минералам.

4) Регенерационный. Проявляется в наращивании обломков

цементом того же состава с той же оптической ориентацией, что

под микроскопом проявляется в одновременном погасании и

просветлении обломочного зерна и регенерационной каймы.

Состав кварцевый, полевошпатовый, кальцитовый, доломитовый,

гипсовый.

В. Деструктивные цементы:

5) Проникновения. Осуществляются по трещинам разрыва или

спайности в трещиноватых обломках

6) Коррозионный. Характеризуется проникновением и частичным

замещением любых обломочных зерен веществом цемента.

7) Замещения

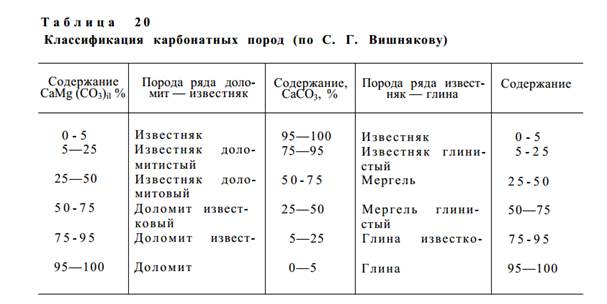

3. Смешанные по составу карбонатные породы (классификация по С.Г. Вишнякову).

Билет № 22.

1. Основные геологические условия образования осадочных пород. Влияние тектонических движений, рельефа, климата.

Образования осадочных пород происходит в различных физико-географических условиях и регламентируется многими факторами и силами земной и космической природы. Среди множества факторов тектоника занимает ведущее положение. Роль климата и рельефа хоть и велика, но она тоже в определенной мере регулируется тектоникой.