3. Диагностические микроскопические признаки плагиоклазов.

1. Все полевые шпаты имеют совершенную спайность по двум направлениям, пересекающимся под углом, близким к 90

2. В обломках полевые шпаты неравномерно и плохо окатаны, имеют следы спайности в огранке зерен вследствие того, что в седиментационном смысле происходит отламывание кусочков зерен по плоскостям спайности, и этот процесс опережает процесс окатывания обломков.

3. В шлифе прозрачны, но всегда несут следы изменения на поверхности, что выражается в замутненности зерен

4. Интерференция в серых, но более блеклых, чем у кварца, тонах.

5. Не имеют, как правило, волнистого погасания.

Для плагиоклазов характерна спайность по двум направлениям, но под углом, меньшим, чем у калиевых полевых шпатов

1. В скрещенных николях у большинства плагиоклазов блеклая интерференционная окраска в серых тонах, схожая с таковой у калиевых полевых шпатов, но альбит, битовнит и анортит обладают яркой окраской в серых и белых тонах

5. Спайность

6. Полисинтетические двойники

I. Выделение сдвойникованных кристаллов и определение их номеров по углу погасания в симметричной зоне.

II. Несдвойникованные плагиоклазы приблизительно определяются и разделяются по показателю преломления относительно канадского бальзама: альбит (n?зерна<nк. б.), основной олигоклаз (по отчетливому дисперсионному эффекту вследствие приблизительного равенства n?зерна и nк. б) и средние-основные плагиоклазы (n?зерна>nк. б.).

Состав обломочных плагиоклазов в песчаниках первоначально определяется составом материнских пород в области сноса.

Плагиоклазы Исходные породы

Альбит Граниты, пегматиты, спилиты, метаморфические зеленые сланцы

Олигоклаз Кислые риолиты, гранодиориты, эпидот-амфиболитовые метаморфические сланцы

Андезин Андезиты, трахиты, базальты, анортозиты, амфиболиты, кианит-андалузитовые сланцы

Лабрадор Оливиновые базальты, пироксеновые андезиты, габбро, анортозиты, гранулиты

Битовнит Оливиновые базальты, габбро

Анортит Оливиновые базальты, нориты, троктолиты, анортозиты, роговообманковые габбро

Билет 15

1. Химическое субаэральное выветривание, подробная характеристика процессов (кроме окислительного щелочно-кислого).

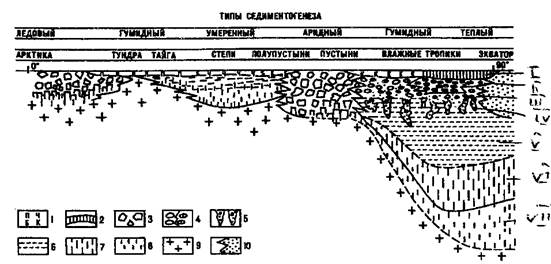

Агенты: кислород, кислоты, щелочи, вода, СО2.Химическое выветривание развивается только в гумидных, влажных, зонах Земли, но для наиболее полного его развития требуется и теплый климат.Эти оба фактора - вода и тепло - действуют в одном направлении, и поэтому тропические влажные зоны отличаются наиболее мощными латеритными корами выветривания, в которых развиты все горизонты: 1) железные панцири (0-10 м), 2) бобовый алюминиево-железный (1-30 м или больше), 3) пятнистый, иллювиальный (инфильтрационный) железокаолиновый (1-20 м), 4) чисто каолиновый (5-20 м и больше) и 5) монтмориллонит-гидромусковитовый (10-30 м и больше), постепенно переходящий в невыветрелую породу.

Генезис каждого горизонта определяется как общими, так и своими условиями. Общим условием является холмистый или даже мелко-среднегорный рельеф, обеспечивающий мощную зону просачивания и, следовательно, интенсивный промывной гидролиз: поверхностные воды, проникая по трещинам и капиллярам, несут с собой кислород, органические кислоты и другие агенты выветривания и удаляют одни компоненты и продукты выветривания и накапливают другие. Это накопление чаще всего пассивное, за счет удаления других компонентов: кремнезема, щелочей, щелочных земель и некоторых полуторных окислов равнинный рельеф, при котором зеркало неподвижных грунтовых вод расположено близко к поверхности; хотя и способствует накоплению продуктов выветривания, но мощность коры мала, да и скорость выветривания из-за менее интенсивного промывного гидролиза уменьшается.

Процессы протекающие при выветривании:

Окисление Окисление – это присоединение к минералам кислорода, особенно к тем, что содержат в своем составе железо. Кислород воздуха и воды разрушает сульфиды и железистые силикаты – такие как оливин, пироксены и амфиболы, и превращают двухвалентное железо в трехвалентное:

2(MgFe)[SiO4] + 2H2O + 1/2O2 + 4H2CO3→Fe2O3 + 2Mg(HCO3)2 + H4SiO4

оливин растворимый растворимая

биокарбонатный Mg кремнекислота

Окисление пирита и др. сульфидов ведет к образованию серной кислоты:

FeS2 + H2O + 7/2O2→FeSO4 +H2SO4

FeS2 + mO2 + nH2O→FeSO4→ Fe2 (SO4)3→Fe2O3∙nH2O

лимонит (бурый железняк)

На некоторых месторождениях сульфидов и др. железных руд наблюдаются «бурожелезняковые» шляпы, состоящие из окисленных и гидратированных продуктов выветривания.

Процессы окисления наиболее интенсивно протекают в минералах, содержащих закисные соединения железа, марганца и других элементов. Так, сульфиды в кислой среде становятся неустойчивыми и постепенно замещаются сульфатами, окислами и гидроокислами.

Дальнейший процесс окисления и гидратации может привести к образованию гидроокислов железа (Fе2O3nН2O).

Гидратация -- это процесс, заключающийся в присоединении воды к первичным минералам горных пород и образовании новых минералов. Можно привести следующие примеры гидратации: 1. Переход ангидрита в гипс по реакции СаSO4+2H2OCaSO4-2H2O (реакция обратима при изменении условий). 2. Переход гематита в гидроокислы железа: Fе2О3+nН2ОFе2О3·nН2О. При гидратации объем породы увеличивается и покрывающие отложения деформируются.

Растворение. Под влиянием воды, содержащей углекислоту, происходит растворение горных пород. Растворение особенно интенсивно проявляется в осадочных горных породах -- хлоридных, сульфатных и карбонатных. Наибольшей растворимостью отличаются хлориды: соли натрия, калия и др. За хлоридами по степени растворимости стоят сульфаты, в частности гипс, за которыми следуют карбонатные породы: известняки, доломиты, мергели. В результате растворяющей деятельности поверхностных и подземных вод на поверхности растворимых пород образуются карстовые формы рельефа.

Гидролиз. Сложный процесс гидролиза особенно большое значение имеет при выветривании силикатов и алюмосиликатов. Он заключается в разложении минералов, выносе отдельных элементов, а также в присоединении гидроксильных ионов и гидратации. В ходе гидролиза первичная кристаллическая структура минерала нарушается и перестраивается и может оказаться полностью разрушенной и заменена новой, существенно отличной от первоначальной и соответствующей вновь образованным гипергенным минералам. В ряде случаев гипергенное преобразование силикатов и алюмосиликатов под влиянием воды, углекислоты и органических кислот протекает стадийно с образованием различных глинистых минералов. Так получается каолинит из пш. Глеевый процесс –востановительный процесс

Нейтральный или щелочной процесс приводит к накоплению карбонатов. Сульфатно-хлоридный процесс приводит к капиллярному поднятию минирализ засоленных грунт вод – осаждение на поверхности сульфатов и хлоридов. Возникают засоленные почвы – соляные панцири

2. Доломиты. Основные петрографические типы. Особенности структурного строения и происхождения (в сравнении с известняками).

Доломит – порода, состоящая из доломита (>95%). По макроскопическому облику доломиты напоминают известняки. Отличие в различной реакции с HCl (известняки бурно вскипают,

доломиты – нет, слабо в порошке). Обломочные доломиты (конгломераты, брекчии) состоят из

окатанных или угловатых обломков доломита, сцементированных доломитовым или кальцитовым цементом. Содержат примесь терригенного материала. Образуются в рез-те перемыва

доломитовых толщ в условиях пляжевого мелководья. Органогенные д. содержат органические остатки. В цементе может присутствовать кальцит. Образуются при доломитизации

карбонатных остатков или эпигенетическом замещении известняков.

Водорослевые д. состоят из крупных караваеобразных тел биогерм, мелких шарообразных тел, которые почти нацело сложены водорослями. Тела водорослей сложены пелитоморфным

доломитом. Цемента мало, состоит из доломита. Высокая пористость и кавернозность.

Раковинные (брахиоподовые, пелециподовые и др.) д. - вторичные, метасоматические, образующиеся при субаэральном метасоматозе лагунными водами (выветривание), а также в стадии диагенеза и катагенеза. Обычно они неоднородные, с инкрустационными текстурами, пустотами и часто биминеральные, известково-доломитовые.

Хемогенные д. – микрозернистые и пелитоморфные, лишенныеорганических остатков, однородные доломитовые породы,доломиты с ангидритом и гипсом и оолитовые доломиты.

Пелитоморфные – плотные, однородные с пелитоморфной стр-рой. Обычно лишены терригенных примесей, реже содержат глинистые примеси или прослойки, не содержат органических

остатков.

Мергели доломитовые, или домериты,— редкие породы, уже своей редкостью указывающие на малые возможности смешения глинистого и доломитового веществ. Цвет их светло-серый, зеленоватый, желтоватый, серый, реже темно-серый. Структура равнозернистая, микрогранобластовая. Помимо типоморфных аридных (магнезиальных силикатов) глинистых минералов встречаются монтмориллониты, хлориты, гидрослюды, зерна кварца, аутигенного полевого шпата. Мергели одного типа переслаиваются с чистыми доломитами, другие — парагенетически связаны с песчано-глинистыми отложениями.

Оолитовые состоят из оолитов, сцементированных пелитоморфным и зернистым доломитом. Иногда содержат остатки морской фауны.

Вторичные доломиты - перекристаллизованные, тем более это относится к средне-, крупно- и

грубокристаллическим, которые являются доломитовыми мраморами. Они часто образуются как доломиты замещения, которые нередко наследуют текстуры, цвет замещений породы (обычно известняка), сохраняя теневые (реликтовые, как бы «просвечивающие») и первичные структуры: биоморфные, сфероагрегатные, обломочные и др. Они хорошо выявляются окрашиванием, так как протравливаются соляной кислотой, добавленной в краситель, который они и задерживают на этой корродированной поверхности. Из других минералов — обычные для доломитов

примеси халцедона, кварца, гипса, целестина и флюорита. Эти доломиты обычно кавернозные, с микро- и макропустот аминеправильных очертаний, как первичных, так и возникших при

доломитизации за счет меньшего объема доломита по сравнению с объемом известняка (на 12% при 100%-м замещении). Эти каверны нередко заполнены нефтью или твердыми

битумами.

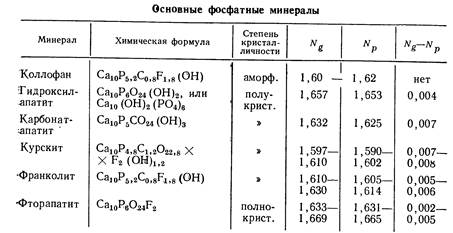

3. Фосфатолиты, определение. Породообразующие минералы и их диагностические признаки.

Фосфоритами - породы, больше чем на 50% сложенные фосфатными минералами. При определении фосфоритов как руды на фосфор содержание P2O5>5. Фосфориты слагаются кальциевыми фосфатами, относящимися к группе апатита, точнее фторапатита. Это биогенные и хемогенные минералы, в которых фосфор входит в состав организмов, особенно в состав их скелета. В составе фосфоролитов насчитывается порядка 38 фосфатных минералов фосфоритов (Ca, P, O, H и др.), породообразующих минералов значительно меньше, и из них важнейших шесть (коллофан, гидроксил-апатит, карбонат-апатит, курскит, франколит, фторапатит). Из нефосфатных минералов часто и в большом количестве встречаются обломочный кварц, аутигенный и эдафогенный глауконит, аутигенные опал, халцедон, кварц, пирит, кальцит, доломит, сидерит, окисное железо и другие минералы, а также органическое вещество, в основном битумного ряда, реже гуматы. Большинство пластовых фосфоритов нацело лишены глауконита.

Коллофан – аморфный, изотропный, в парал николях бесцветный (или желтоватый с примесями), показатель преломления больше КБ =1,6

Франколит – полукристаллический, анизотропный, серые цвета интерференции, мелкозернистые массы, удлиненные кристаллы, структуры обрастания, с органическими остатками

Фторапатит – полнокристаллический, серые цвета интерференции, отрицательное удлинение. Акцессорный минерал в осадочных или песчаных породах.

Билет 16

1. Химическое субаэральное выветривание, подробная характеристика окислительного щелочно-кислого процесса, химические реакции превращения породообразующих минералов.

Агенты: кислород, кислоты, щелочи, вода, СО2.Химическое выветривание развивается только в гумидных, влажных, зонах Земли, но для наиболее полного его развития требуется и теплый климат.Эти оба фактора - вода и тепло - действуют в одном направлении, и поэтому тропические влажные зоны отличаются наиболее мощными латеритными корами выветривания, в которых развиты все горизонты: 1) железные панцири (0-10 м), 2) бобовый алюминиево-железный (1-30 м или больше), 3) пятнистый, иллювиальный (инфильтрационный) железокаолиновый (1-20 м), 4) чисто каолиновый (5-20 м и больше) и 5) монтмориллонит-гидромусковитовый (10-30 м и больше), постепенно переходящий в невыветрелую породу.

Генезис каждого горизонта определяется как общими, так и своими условиями. Общим условием является холмистый или даже мелко-среднегорный рельеф, обеспечивающий мощную зону просачивания и, следовательно, интенсивный промывной гидролиз: поверхностные воды, проникая по трещинам и капиллярам, несут с собой кислород, органические кислоты и другие агенты выветривания и удаляют одни компоненты и продукты выветривания и накапливают другие. Это накопление чаще всего пассивное, за счет удаления других компонентов: кремнезема, щелочей, щелочных земель и некоторых полуторных окислов равнинный рельеф, при котором зеркало неподвижных грунтовых вод расположено близко к поверхности; хотя и способствует накоплению продуктов выветривания, но мощность коры мала, да и скорость выветривания из-за менее интенсивного промывного гидролиза уменьшается.

Окислительн щелочно-кислы процесс – каолинизация. Пш – гидрослюды, 6КAlSi3O8+2CO2+2H2O=2KAL2ALSi3O10(OH)2+2K2CO3+12SiO2

Гидрослюды в каолинит, 4KAL2ALSi3O10(OH)2+2СO2+8H2O=3Al4Si4O10(OH)8+2H2CO3

Каолинит – бемит и опал, пироклены и афмифоболы – монтмориллониты , хлориты. Анортит - монтморилонит

2. Гипотезы образования фосфатолитов (А.В. Казакова и др.) Полигенетичность фосфатолитов

Способы образования:

1.Механический: обломочная стр-ра, смешанность материаллов. Большая часть зернистых фосфоритов заключает обломки сцементированных оолитовых или других фосфоритов, что указывает и на процесс кластирования, т. е. взламывания, механического или физического разрушения, сформировавшихся пластов фосфоритов. Нередко устанавливается многократность взламывания, осаждения, цементации и нового взламывания пластов фосфоритов. Этот процесс механической конденсации, формирующий фосфоритовый пласт как перлювий, выступает как основной рудообразующий.

2.Биологический: фосфор первично концентрировался секреционным способом организмами — беззамковыми брахиоподами или рыбами, морскими млекопитающими,

ихтиозаврами, плезиозаврами или даже наземными пресмыкающимися (ящерицами, черепахами, крокодилами, например, в палеогене Мали) и другими позвоночными. При

отмирании и массовой гибели эти фосфатные или фосфатистые биофрагменты накапливаются и создают первичный пласт, иногда достаточно кондиционный. Но

часто происходит последующая конденсация: перемыв волнением, течениями, что позволяет относить такие фосфаты к механическому элювию – перлювию.

3.Химический: менее очевиден, трудно доказуем.

Гипотеза Казакова: с глубиной содержание фосфора растет, тк он высвобождается из «дождя» трупов. Высокое давление и низкие температуры здесь приводят к резкому возрастанию содержания CO2, растворимости карбонатов, включая раковины и другие

скелетные остатки, и сильному возрастанию щелочного резерва. Из биоскелетов освобождаются фосфор и другие биогенные элементы, что еще больше повышает их концентрацию на глубине. Течения подают эти воды вверх, где во много раз уменьшается

давление и повышается температура вод, то CO2 и другие растворенные газы начнут энергично выделяться и диффундировать в атмосферу, а удерживаемые ими в растворе

катионы и соли, прежде всего СаСОз, — осаждаться из пересыщенных растворов. Вместе с ними осаждаются и фосфаты, обогащающие карбонатную, глинистую и алевритовую фации шельфа и верхней части континентального склона. Так накапливаются лишь рассеянные фосфаты, но фосфоритовые месторождения не образуются.

«Биолитная» гипотеза Меррея, Кайе, Самойлова и Архангельского (про месторождения): массовая гибель организмов, как рыб, так и планктона и других форм, например, при встрече холодного и теплого течений или при резких колебаниях береговой линии, т. е.

при обширных трансгрессиях и регрессиях. Переполненность многих фосфоритов остатками организмов (например, желваковых юрских подмосковных и др.), их черный цвет, приуроченность, многих месторождений к сильным течениям, казалось,

подтверждали гипотезу. Она помогла найти многие месторождения, но преимущественно мелкие, в которых фосфориты действительно образовывались из тел организмов, при

разложении в илу освобождавших фосфор, и он концентрировался в виде зернышек, желваков или конкреций.

Г. И. Бушинский, Диагенетическая теория образования фосфоритов:

в иловых водах осадков содержание P2Os достигает 2500 мг/м3. Это реальный источник формирования микроконкреций — оолитов и других сфероагрегаций. Все или почти все крупнейшие месторождения подпадают под теорию Бушинского. Источником

фосфора для их формирования служат тела организмов, постоянно осаждающиеся из толщ океана, морей, их заливов на дно и более или менее равномерно рассеивающиеся в осадках. Гидролиз высвобождает фосфор, и он, становясь подвижным, перемещается к некоторым центрам с пониженными рН и Eh, где и осаждается (мешающий анион SO4

2 - связывается, вероятно, в сульфидах). Это происходит как в условиях открытой системы, т. е. в стадию сингенеза (например, фосфатизируются водорослевые маты; Southgate,1986), так и несколько глубже, при диагенезе, но достаточно близко к поверхности осадка. Поэтому часто такие осадки перемываются и конденсируются. Начальные же накопления, таким образом, по Г. И. Бушинскому, осуществляются биогенно-хемогенным (включая и метасоматический) способом преимущественно в стадию сингенеза.

3. Аллиты, ферритолиты, манганолиты. Минеральный и химический состав. Главные породообразующие минералы и их диагностика.

Алфермантовая триада-окислы, гидроокислы Fe,Al,Mn.

(Аллиты) Алюминистые осадочные породы представляют собой скопление

оксидов и гидроксидов алюминия (глинозема), среди которых преобладают диаспор, бёмит и гидраргиллит. Содержание оксидов алюминия колеблется в широких пределах, составляя преимущественно 30−50 %. Значительное место в алюминистых породах занимают примеси, среди которых основными являются оксиды железа (10−15 %), шамозит, каолинит, карбонаты кальция и магния, а также обломочные минералы –

кварц, полевые шпаты, мусковит, рутил и др. Главнейшими алюминистыми осадочными породами являются латериты и бокситы.

Латериты − ярко окрашенные, преимущественно коричневато-красные, реже серовато-розовые породы, рыхлые, водопроницаемые или плотные. Окраска пород определяется наличием в них железа в окисной форме. Основным алюминийсодержащим минералом

является гидраргиллит.

Латериты представляют собой современную кору выветривания пород, богатых алюмосиликатами, образовавшуюся в условиях жаркого переменно-влажного климата. В результате химического выветривания в условиях кислой среды из материнских кристаллических пород удаляются подвижные соединения, а на месте остаются и

постепенно накапливаются оксиды алюминия, железа, кремния и глинистые минералы, составляющие в совокупности латерит.

Бокситы – так же, как и латериты, имеют преимущественно коричнево-красную, розовато-красную, оранжево-красную окраску, но встречаются разности светло-серые и черные. Окраска определяется составом и количеством примесей. Прочность пород непостоянна, встречаются как рыхлые, так и весьма плотные разности.

Алюминийсодержащие минералы представлены диаспором, бёмитом и гидраргиллитом. Суммарное их содержание может достигать 70−80 %. При погружении бокситовых отложений происходит их дегидратация и главным минералом становится диаспор. В бокситах также постоянно присутствуют лимонит, гётит, гидрогётит, тонкодисперсный

гематит и гидрогематит, примеси кварца, опала, халцедона, каолинита.

Алюмогель(спорогелит) – прозрачный, желтоватый, в скрещ николях изотропный,

п.пр.1, 68

Гетит – желтовато-зеленоватый, п.пр. чуть выше КБ, серо-белые, желтоватые цв интерф, косое погасание

Бемит – белый, прозрачный, желтоватый, серые цвета интерф, ромбический минерал, симметричное или косое погасание. Обычные формы выделения: инкрустация, из алюмогеля раскристализация в матриксе.

Диаспор – прозрачный, желтоватый, высокие цвета интерф(желтый, оранж, красн), хорошая спайность, высокий п.пр.

(Ферритолиты) В группу железистых пород объединяются природные образования

осадочного происхождения, отличающиеся высоким содержанием железа. Последнее присутствует в виде оксидов и гидрооксидов (лимонит, гематит, гётит, гидрогетит), карбонатов закиси (сидерит), сульфидов (пирит, марказит), лептохлоритов (шамозит). Помимо минералов железа, в породах нередко отмечаются значительные количества кремнезема (до 30−40 %), глинозема (до 25 %), кальцит, глауконит, хлориты, глинистые минералы и терригенные примеси – кварц, полевые шпаты, слюды.

Главными представителями пород этой группы являются бурые

железняки, сидериты и лептохлориты.

Бурые железняки представляют собой природную смесь гидро-

оксидов железа (гётита, гидрогётита, лимонита и др.). Окраска пород

бурая, красновато-бурая, оранжево-желтая. Внешне это рыхлые, порис-

тые, кавернозные или плотные массивные образования нередко оолито-

вой или бобовой структуры.

Сидеритовые породы состоят, в основном, из сидерита, но содержат

и значительное количество примесей – обломки кварца, полевых шпатов,

глинистый материал, обугленный растительный детрит, иногда мелкие ос-

татки фауны. В связи с присутствием органического вещества окраска си-

деритов темно-серая, серая, иногда черная. При выходе на поверхность по-

роды приобретают бурый цвет вследствие.

Лептохлоритовые (шамозитовые) породы слагаются, в основном, алюмосиликатом закиси железа – шамозитом со значительной примесью глинистого материала, карбонатов, оксидов железа. Окраска пород серовато-зеленая, зеленовато-темно-серая, при наличии оксидов железа – буроватая, почти коричневая.

Магнетит – непрозрачный, в отраж свете серый, серебристо-серый, формы выделения-октаэдры, округлые зерна, корки, пыль. Встречается в железистых кварцитах.

Гематит – в отраж св кирпично-красн, красн, обычно непрозрачный, но в тонких срезах просв вишнево-красным, иногда заметен плеохроизм. Форма выделения: оолиты, облом зерна, мб в цементе песчаника.

Гетит – почти прозрачный, в тонких крист может иметь красн оттенки, слабый плеохроизм. В отраж св темно-бурый, желтый, красн.

Лепидокрокит – в отличии от гетита сильно плеохроирует

Лимонит, пирит, марказит

Лептохлориты – гр шалюзита – оливково – зел цв, хлорит – бутыл-зеленый

К марганцевым осадочным породам относятся образования, содер-

жащие свыше 10 % оксида марганца. В их состав входят различные минералы марганца, в основном оксиды (манганит, псиломелан, пиролюзит, браунит) и карбонаты (родохрозит, мангано-кальцит). Кроме того, обычно присутствует значительное количество других компонентов, представленных окисными соединениями железа, глинистыми минералами, кальцитом, обломочным материалом, кремнистыми образованиями. Марганцевые породы подразделяются на четыре минералого-петрографических типа: окисные, окисленные, карбонатные и силикатные.

Окисные руды состоят из минералов оксида и гидроксида марган-

ца: пиролюзита, манганита, псиломелана. Эти породы имеют чёрную окраску, конкреционную, бобовую, оолитовую структуру, реже землистое сложение.

Окисные руды образуются в мелководной области моря, где, благодаря волнениям, в изобилии присутствует кислород. Широко известны болотно-озёрные руды марганца, в которых он в виде гидроксидных соединений ассоциирует в различных пропорциях с оксидами и гидроксидами железа.

Окисленные руды возникают в обстановках широкого развития кор выветривания на марганецсодержащих породах и рудах. Они представлены соединениями гидроксида марганца – псиломеланом, имеют землистое сложение.

Карбонатные породы по своей природе бедны марганцем. Часто

они представлены известняками и доломитами с более или менее богатой

вкрапленностью родохрозита MnCO3 и мангано-кальцита (Mn, Ca)CO3.

Это плотные светло-серые породы, мелко- и тонкозернистые, внешне

иногда трудноотличимые от известняков или доломитов. В естественных об-

нажениях они выделяются постоянным присутствием чёрных гнёзд, тонких

прослоев гидроксида марганца и дендритов оксида.

Силикатные породы обычно представлены родонитом и спессартином (минералом из группы гранатов). Они светло-серые с розоватым оттенком, розовато-лиловые, мелко- и микрозернистые, часто встречаются в докембрийских образованиях.

Билет 17

1. Элювиальные коры выветривания. Зональность строения, процессы, приводящие к их образованию.

В результате единого и сложного взаимосвязанного физического, химического и хемобиогенного процессов разрушения горных пород образуются различные продукты выветривания. Остаточные или несмещенные продукты выветривания, остающиеся на месте разрушения материнских (коренных) горных пород, представляют собой один из важных генетических типов континентальных образований и называют элювием. Кора выветривания объединяет всю совокупность различных элювиальных образований. Такая остаточная кора выветривания называется элювиальной.

2-тропический панцирь, преимущественно железный (феррикрет), реже известковый (калькрет) и кремневый (силькрет, тяготеющий к аридным зонам)(1-10м); 3 - физический элювий - каменистые развалы - ледового и аридного типов(50-60 м ); 4 - латеритный горизонт, (1-30м) 5 - иллювиальные жилы и гнезда железных руд; 6 - каолиновый горизонт(5-20м); 7 - смектитовый, в основном монтмориллонитовый горизонт; 8 - гидрослюдистый горизонт(8,7 по мощности в общем неск метров); 9 - невыветрелая порода; 10 - кварцевая фация тропической коры выветривания

Мощ-ть кор выветр в тропич экватор климатет сост почти 150м. коры выветрив в среднегорном,холмистом рельефе,т.к. зеркала грунт вод находится близко-интенсив проливной гидролиз,т.е. разложение под действием воды.

Процессы:

Гидролиз приводит к раствор и подвижному сост-ю щелочн пород,при этом,породы условно становятя щелочными,поэтому,высокое содержание кремнезема( в каркасн алюмосилик),поэтому проих формиров глинистых минералов(монтмориллонит,гидромусковит),

Затем,усиливается вынос щелочноземельных элем-в (Ca,Mg),поэтому ph понижается,в результате трансформации глинист мин-в он переход в каолинит( в кислых усл-х).

При восходящем перемещении Al и Fe,кот происходит по капилярам и трещинам,то эти элементы обладают большей геохимич подвижностью,образуя поэтому железистые шапки.,оэтому в корах выветривания остаются самые неподвижные элем-ы,образуя элювиальные образов(остаток).,в таких районах обр-я такие минералы,как:глины,бокситы,ферролиты,обломочные г.п.

2. Происхождение и типы локализации алевритов и алевролитов.

Мелкообломочные породы: алевриты и алевролиты. Это кварц-силкатные осадки и породы, где 50% частиц размером 0,05 – 0,002 мм.

Минеральный состав: аллотигенный кварц, КПШ, слюды, глауконит. Цемент: глинистый, карбонатный, желез, кремн, реже-хлоритовый, цеолит, фосф.

Алевриты: крупные 0,05-0,025; средние 0,025-0,01; мелкие 0.01-0.005

Отличие алевритов: меньший размер зерен, меньшее петрографическое разнообразие, большая примесь глинистого материала и слюд, частицы угловатые, алевр частицы переносятся во взвешенном состоянии.

Происхождение:

1) дно озерных и морских водоемов

2) речные долины, особенно пойменные отложения

в зоне слабоподвижных вод. Ледниковые, элювиальные, делювиальные – как составная часть смешанных областей пород + эоловые отложения

В большинстве случаев алевр частицы – составная часть пород. Самостоятельные толщи образуют редко.

Типы локализации:

- Глинисто-сланцевые толщи (флиш) с пелитовым веществом.

Породы ряда глинистый алевролит – алевролитовая глина, алевритовая составляющая 1/3 – 2/3 породы

- Лессы – более 50 % алевр частиц.

-эоловые отложения(близ пустынь);

-характерна пористость (микропористость), вертикальные канальцы, пелитовые частицы

Остальные компоненты (5-25%) + карбонаты, немного песчаных обломков.

- Пестроцветные, красноцветные толщи (указывают на образование в континентальных, возможно аридных условиях)

Алевролиты представляют собой ископаемые лессы.

3. Главные породообразующие минералы карбонатных пород и их диагностические признаки.

Кальцит CaCO3 перламутровые цвета интерф, никогда не образует кристаллы правильной формы, они всегда лапчатой формы, границы извилистые, тригонал, п пр 0, 172, полисинтетические двойники.

Доломит CaMg(CO3)2 кристаллы ромбоэдры, четкие границы между зернами, перламутровые цвета интерф, 0, 181

Магнезит MgCO3 0,191 четко огран зерна, ромбоэры

Анкериты (изоморфная смесь) Ca(Mg, Fe, Mn) (CO3)2

Начиная с магнезита – становится цветная интерф окраска –белые цвета высшего порядка, растет п пр

Родохрозит, Арагонит

Билет № 18.

1. Закономерности осаждения твердого вещества в водных бассейнах в спокойных условиях.

Осаждение в стоячей воде подчиняется формуле Стокса

v=2/9 g * r2 (d1-d)/m

где v- скорость, см/с; r - радиус частицы шарообразной формы; d - уд. вес воды; d1 - уд. вес падающего тела; т - коэффициент вязкости воды, зависящий от температуры; g - ускорение силы тяжести. Так как вязкость холодной воды увеличивается, осаждение в ней замедляется. Крупные падают быстрее чем мелкие, возникает градационная структура*

2. Фациальные типы и характерные черты (геологическое положение, минеральный состав, структурные типы) манганолитов и руд на марганец.

. Марганцевые породы среди осадочных образований распространены ограниченно — это породы, содержащие свыше 10% оксида марганца. Основные марганецсодержащие минералы в осадочных породах — оксиды: псиломелан mMnO•MnO2 x x nН20, пиролюзит MnO2, манганит MnOOH и в меньшей мере карбонаты — родохрозит MnCO3 и манганокальцит (Mn, Ca)CO3. В качестве примесей часто в значительных количествах (более 10—20 %), присутствуют глинистые минералы.153 оксиды железа, кремнезем, кальцит, сидерит и некоторые другие. Породы, содержащие более 10 % марганца, относятся к рудам. Наиболее богатые, не требующие обогащения руды, содержат свыше 35—40 % марганца. Окраска пород преимущественно темноцветная — черная, темно-серая, коричневая, но в случае карбонатных марганцевых пород — светлая, серая с розоватым оттенком или без него. Внешний облик пород разнообразен — встречаются землистые, оолитовые, бобовые, конкреционные разности, а также кристаллические и плотные. По составу минералов марганца, рассматриваемые породы относятся к полиминеральным. Среди них можно выделить окисные и карбонатные.

Окисные марганцевые породы представляют собой смесь псиломелана, пиролюзита, манганита с опаловым, глинистым, обломочным материалом и оксидами железа. Обычно они залегают в виде тонких слойков, чередующихся с прослоями терригенных, песчано-глинистых пород. В отдельных случаях марганцевые породы имеют толщину до 3—4 м.

Марганцевые окисные породы образуются в водной среде, о чем свидетельствует присутствие в них спикул губок, остатков рыб и других организмов. Перенос марганца в бассейн седиментации мог осуществляться как в коллоидной, так и в ионной форме. Местом накопления марганцевых осадков были области морского мелководья и озера, где окислительная обстановка царит не только в придонном слое воды, но и в осадке. Механизм образования марганцевых пород недостаточно ясен. Н. М. Страхов считает эти породы хемогенными образованиями. Первичной формой осадка была, вероятно, перекись марганца. В диагенезе происходило перераспределение марганца и преобразование перекиси в псиломелан, пиролюзит и другие соединения. Карбонатные марганцевые породы не содержат значительных концентраций марганца. Обычно к ним относят известняки и доломиты с рассеянными кристаллами родохрозита и манганокальцита, при этом содержание марганца в породах не превышает 15—20 %, обычно же составляет единицы процентов. Карбонатные марганцевые породы могут содержать остатки

морской фауны и песчано-глинистый материал. Цвет этих пород светло-серый, серый. При выходе на поверхность карбонатные марганцевые минералы замещаются окислами и поэтому породы приобретают более темную окраску, а при неравномерном

распределении марганцевых минералов на поверхности породы появляются черные пятна, тонкие черные прослойки и т. д. Образуются карбонатные марганцевые породы в морских

условиях одновременно с другими карбонатными образованиями, в щелочной среде, при дефиците кислорода в придонном слое воды. В природных условиях нередко наблюдается замещение окисных марганцевых пород карбонатными по мере удаления от берега и увеличения глубины бассейна. На дне современных морей и океанов широко распространены железо-марганцевые конкреции. Главные рудные компоненты— трехвалентное железо и четырехвалентный марганец, в форме гидроксидов. Суммарное содержание последних может достигать 65%- Среднее содержание марганца в конкрециях

составляет 15—17%. Рудное вещество конкреций обычно предтавляет собой мягкую, землистую, пористую массу черно-коричневого или черного цвета. Встречаются также плотные, крепкие образования. Марганцевые руды используют для получения специальных сортов стали, чугуна, ферромарганца, в химической промышленности, стекольном производстве, при изготовлении сухих батарей и т. д. Месторождения марганцевых руд известны в районах городов Чиатури, Никополя, Запорожья (Больше-

токмакское), а также в Казахстане (Джездинское и Kapaxсальское). Большой интерес представляют скопления железо-марганцевых конкреций на дне океанов, на глубинах 4—5,5 км. США уже провели опытную добычу железо-марганцевых конкреций в Тихом океане.

3. Классифицирование карбонатных пород в системе вещество – структура. Минеральные типы и их структуры.

Основные составные части карбонатных пород—кальцит (СаСОз) и доломит (СаМg(СО3 ) 2 ). Кроме того могут присутствовать арагонит, магнезит, сидерит.

Иногда в значительном количестве (до 50% ) присутствует глинистый материал. В некоторых разностях карбонатных пород встречаются обломочные зерна песчаной и алевритовой размерностей, тонкодисперсное обугленное органическое вещество, аутигенные кварц и халцедон, оксиды и сульфиды железа, сульфаты и другие образования. К карбонатным породам относятся такие, в которых карбонатные минералы составляют 50 % и более. При всем многообразии карбонатных пород, наиболее характерны из них известняки, доломиты, мел, мергели и смешанные известково-доломитовые образования. Классификация и состав основных представителей карбонатных пород приведен в табл. 20.

Карбонатолиты - осадочные образования, более чем наполовину

состоящие из карбонатных минералов (кальцита, арагонита,

доломита, сидерита, магнезита, анкерита и др.). Составляют около

20% осадочной оболочки Земли, уступая лишь глинам.

Минералогическая классификация карбонатолитов: 1) известняки, сложенные кальцитом или арагонитом;

2) доломиты, или доломитолиты, сложенные минералом того же

названия — доломитом;

3) сидериты, или сидеритолиты, состоящие из минерала сидерита;

4) магнезиты, или магнезитолиты, — из магнезита;

редкие:

5) анкериты, или анкеритолиты, состоящие из анкерита;

6) родохрозитолиты, состоящие из родохрозита.

51) Главные минеральные и структурные типы карбонатных

пород. Известняки. Структурная классификация известняков по

В.Т.Фролову.

Виды структур:

1. Кластолитовые (обломочные структуры).

1.1. Ангулопсефитовая - структура псефитолитов, образованная

угловатыми и плохоокатанными обломками (ниже 1,5 среднего

балла окатанности). 1.2. Сферопсефитовая - структура псефитолитов, образованная

окатанными обломками (при оценке по пятибалльной шкале со

средним баллом окатанности 1,5-4,0).

1.3. Псаммитовая (песчаная) - структура породы, более чем на 50 %

сложенной частицами песчаной размерности - 0,05-2,0 мм.

1.4. Алевритовая - структура породы, более чем на 50 % сложенной

частицами алевритовой размерности - 0,005-0,05 мм.

2. Пелитовые.

2.1. Пелитовая - структура породы, более чем на 50 % сложенной

частицами пелитовой размерности - менее 0,005 мм.

2.2. Гелево-аморфная - структура, характеризующаяся наличием в

породе коллоидных частиц (менее 0,001 мм), образующих

своеобразные криволинейные и прихотливо изогнутые формы

одного или нескольких минеральных агрегатов. Образование

связано с выпадением вещества из коллоидных растворов в виде

гелей.

3. Кристаллоорганолитовые.

3.1. Оолитовая - структура породы, сложенная оолитами,

состоящими из концентров, располагающихся вокруг центрального

ядра. Оолиты характеризуются сферически-концен-трическим

расположением вещества. Среди оолитов различают три типа:

- типичные оолиты - с центральным ядром, ясными

концентрами, с четкими границами, небольшого размера (около

0,5 мм), более крупные (2-10 мм) - пизолиты;

- крупные образования того же типа, но обычно менее

правильной формы, с нечеткими контурами, волнистой

границей слоев, часто без центрального ядра - бобовины; - образования, похожие на типичные оолиты, но без

концентрического строения и центрального ядра -

псевдооолиты.

Образуются в результате кристаллизации в движущейся воде,

возможно, образование идет во взвеси; при коагуляции; в

результате периодичности жизненного цикла бактерий.

3.2. Бобовая - структура, характерная для некоторых осадочных

пород (бокситов, железистых и т.д.), сложенных бобовинами,

которые бывают сцементированы коллоидным веществом, иногда

раскристаллизованным. Возникновение обусловлено

коллоидными и химическими процессами, протекавшими, по-

видимому, в стадии сингенеза и раннего диагенеза.

3.3. Сферолитовая - любая структура с концентрическим или

радиальным расположением составных частей породы вокруг

некоторых центров.

4. Интракластовые - структура, сформированная интракластами -

специфическими продуктами перемыва осадков, образовавшихся

чуть раньше. Спорно обособление этой группы. Р. Фолк (Folk, 1959)

к интракластовым карбонатам относит все породы, кроме

каркасных, микрита и спарита.

Классиф. по Фролову:

А. Пелитоморфные (визуально незернистые).

I. Биоморфные:

а. Цельноскелетные.

1. Микрораковинные: 1) фораминиферовые (глобигериновые

и др.), 2) остракодовые, 3) птероиодовые, 4) сферовые (сферово-

водорослевые) и др., 5) микротрохилисковые и др. 2. Нераковинные (каркасные водорослевые и др.).

б. Микробиодетритовые.

1. Монодетритовые: 1) кокколитовые, 2) коралловые и др.

2. Полидетритовые.

в. Микрокопролитовые.

II. Микросфероагрегатные:

1) микрооолитовые, 2) микросферолитовые, 3) микрокомкова- тые

и др.

III. Микрообломочные (алевритовые и др.).

IV. Микрокристаллобластовые (измененные -

перекристаллизованные).

Б. Зернистые (визуально).

I. Биоморфные:

а. Цельноскелетные.

1. Цельнораковинные:

а) крупнораковинные: 1) пелециподовые, 2) гастроподовые,

3) цефалоподовые, 4) брахиоподовые;

б) мелкораковинные: 1) нуммулитовые, 2) остракодовые, 3)

фузулиновые, 4) трохилисковые, 5) гастроподовые, 6)

пелециподовые, 7) птероподовые и др.

2. Биогермные (каркасные):

а) фитоморфные - водорослевые: 1) цианоалгифитовые (из

синезеленых водорослей): 1а - строматолитовые, 1б - онколитовые

и другие биосфероагрегатные (боболитовые, катаграфиевые и т.

д.); 2) багряноводорослевые (из красных или багряных водорослей): 2а - литотамниевые, 2б - литофиллумовые и др.; 3)

зеленоводорослевые (из зеленых водорослуй) и др.;

б) зооморфные (из остатков животных): 1) коралловые, 2)

строматопоровые, 3) мшанковые, 4) губковые, 5) пелециподовые,

6) гастроподовые, 7) фораминиферовые, 8) серпуловые, 9)

балянусовые, 10) полизооморфные и др.

б. Биодетритовые.

1. Монодетритовые - всех перечисленных выше групп

организмов и криноидные, эхиноидные.

2. Полидетритовые.

в. Копролитовые (или пеллетовые) - типы по производящим

организмам и размерам.

II. Сфероагрегатные:

1) оолитовые, 2) пизолитовые, 3) бобовые, 4) сферолитовые, 5)

псев-дооолитовые, 6) узловатые (нодулярные), 7) комковатые, 8)

конкреционные и др.

III. Обломочные - подразделяются по размеру, окатанности,

сцементированности.

IV. Кристаллобластовые, или кристаллически-зернистые,

являющиеся измененными (перекристаллизованными или

гранулированными), а также новообразованными и

метасоматическими, различаются по величине зерна и реликтовым

структурам.

Билет № 19.

1. Характеристика зоны осадкообразования, ее объем и границы.

З осадкообр-я-это зона Земли,в кот совершаются процессы,имеющие то или иное непосредственное отношение к обр-ю осадочной гп.

Зоны:атмосфера(25-30 км)-перенос осадочного ве-ва,,гидросфера(в виде растворов коллоидных и истинных)-на дне водоемов обр осадков поверхности дна,является зоной аккумуляции,,,литосфера-до уровня стояния грунтов вод(1-1.5 км)-происходит интенсивное выветривание только выше уровня грунт вод.,àстратисфера-совокупноть осадочн пород,возникших за всю геологич историю Земли,которые сохранены были от денудации и не перешли в состояние метаморф пород-осадочная оболочка Земли.(верхн граница проходт по зеркалу грунт вод,нижн граница-8-25 км-проходит по изотерме 374 градуса,в области прогиба ,давление 3-4 кбар,при таком давлении вода переходит в парообразное состояние ,что резко способствует метаморфизации пород.Оболочка прерывиста,нет там,где выходят кристаллич гп.

2. Обстановки современного карбонатообразования (фации Уилсона). Особенности современного морского карбонатного минералообразования

. Карбонатонакопление локализуется в теплых климатических

зонах, практически тропических и связано с третьим типом

зональности – вертикальной.

Вертикальная зональность обусловлена критической

глубиной карбонатонакопления, которая изменяется от 3-4км

в умеренных широтах до 5км на экваторе. Выше этой

глубины в пелагической зоне формируются карбонатные

фации, ниже – кремнистые (в зонах высокой

биопродуктивности) или полигенно-глинистые (в зонах низкой

продуктивности).

Стандартные фациальные пояса

1. Бассейновые фации - фации некомпенсированной, или

заполненной, впадины (фондотема). Воды слишком глубоки и плохо освещены для того, чтобы обеспечить донное образование

карбонатов, и осадконакопление зависит от количества

привносимого глинистого и кремнистого материала и

осаждающегося отмершего планктона. Могут создаваться

эвксиничные или застойные условия, а также условия повышенной

солености.

2. Шельфавые фации (глубоководная андаземсу-« глубины

достигают десятков или даже первых сотен метров. Благодаря

течениямхорошая циркуляция. Воды, как правило, насыщены

кислородом и имеют нормальную морскую соленость. Донные

осадки лежат ниже нормального базиса действия волн, но штормы

периодически затрагивают их.

3. Фации края впадины или глубокой окраины шельфа (клинохема)-

сформированы у подножия карбонатного шельфа за счет сносимого

с него материала. Глубины, положение базиса действия волн и

насыщенность кислородом приблизительно те же, что и в поясе 2.

4. Фации передового склона карбонатной платформы (морской

коллювий; клинохема] - обычно склон расположен выше нижней

границы насыщенных кислородом вод и выше или ниже базиса

действия волн. Материал представлен обломками, отложившимися

на склоне крутизной до 300; осадки подвижны; размер

обломочных частиц значительно варьирует. Слоистость

характеризуется наличием оползневых текстур, раздувов,

клиновидных передовых пластов и крупных глыб.

5. Органогенный риф края платформы - экологические особенности

варьируют в зависимости от энергии вод, крутизны склона,

биологической продуктивности, степени развитости каркаса,

процессовсвязывания элементов постройки и улавливания

мелкозернистого материала между элементами каркаса, частоты

осушения и последующей цементации. Можно различить три типа

профилей через линейные органогенные постройки окраины

шельфа. Тип 1 - скопление карбонатного ила и органогенных обломков на склоне. Тип 11 - склон, усеянный рифами- буграми

или холмами; строящие каркас организмы встречаются

изолированно или образуют панцирь; они растут лишь до базиса

действия волн и ограничивают накопление обломочного материала.

Тип III - каркасные кольцевые рифовые постройки, подобные

современным кораллово-водорослевым сообществам с

прикрепленными формами организмов, пересекающих при росте

базис действия волн и достигающих зоны прибоя.

6. Перевеваемые (winnowed) или волновые пески края платформы

слагают отмели, пляжи, веера или пояса приливных баров (offshore

tidal bars) или острова - дюны. Глубины колеблются от 5 или 10 м

до нуля. Воды сильно насыщены кислородом, но неблагоприятны

для жизни морских организмов из-за движения субстрата.

7. Морские платформенные фации (мелководная ундатема) -

проливы, открытые лагуны и заливы, расположенные позади

платформы, ближе к берегу. Глубины обычно незначительны -

максимум несколько десятков метров. Соленость может быть

различна. Циркуляция водумеренная.

8. Фации ограниченной циркуляции - включают главным образом

тонкие осадки весьма мелководных отшнурованных бассейнов и

лагун; более грубые осадки встречаются в приливных каналах и на

редких пляжах. Развит весь комплекс отложений приливной

полосы. Условия исключите.п:ьно разнообразны и неблагоприятны

для организмов. Воды пресные, соленые и сильно соленые.

Встречаются осушающиеся участки, восстановительные или

окислительные условия, морская и болотная растительность.

3. Силициты, определение. Структурно-вещественная классификация и происхождение структурных компонентов.

Осадочные кремнисты породы. Эти породы, состоят из осадочного кремнезема, опала, халцедона, кварца более чем наполовину. Кремневые породы имеют разнообразные окраски, определяемые примесями. Чистые силициты белые и светло-серые, в шлифе - бесцветные. Часто они серые, темно-серые и черные, окрашенные тонкорассеянной примесью органического, реже окисно-марганцевого вещества. Соединениями железа и других элементов они окрашены во все оттенки красного, желтого, зеленого цвета, и это обеспечивает использование кремней в качестве декоративных и полудрагоценных камней.

Подразделяются на органогенную и неорганогеную, зависящую от исходного материала, механизма и способа образования породообразующих минералов. Т.е. Биоморфная:радиоляриевую, диатомовую и спонголитовую структуры. Неорганогенные – Абиоморфная: структуры включают глобулярную, микро- и криптокристаллическую, аморфную и др. структуры.

Кремневые породы полигенетичны как по источникам кремнезема, так и по способам и условиям образования. Подавляющая их часть образуется за счет постоянных запасов Мирового океана, непрерывно пополняющихся вносом реками и отчасти гидротермами растворенного (ионного и коллоидного) и взвешенного кремнезема. Из него формируются осадки тиховодного гравитационного типа, объединяющего разнообразные подтипы или самостоятельные типы: экзогенно-осадочные и гидротермно-осадочные, наземные и морские, мелководные и глубоководные пелагические, биогенные и абиогенные (хемогенные) и др. Помимо этих генотипов образуются бентосные спикуловые силициты на месте жизни кремневых губок и на путях механического разноса (механогенные спонголиты).

В настоящее время пояса их преимущественного накопления тяготеют к приполярным зонам и большим глубинам. Различают также структурно-тектонические типы силицитов; платформенные, геосинклинальные и океанические. Первые и последние в основном биогенные, а из абиоморфных (первично, вероятно, также биогенных) преобладают опал-кристобалитовые. Широко распространены халцедон-кварцевые диагенетические и катагенетические кремни и метасоматические силициты в карбонатных породах. Мощность силицитовых слоев, пачек и толщ небольшая (метры - десятки метров). Геосинклинальные кремни разнообразнее по минеральному составу (от опаловых до кварцевых), структурам (биоморфные и абиоморфные, от аморфных до полнокристаллических), минеральным примесям, цвету и мощностям.

Билет № 20.