2.Биоглифы: биологические знаки. Следы ползания и лежания организмов.

1)извилистые валики — следы ползания,

2)бугорки одиночные и парные — следы зарывания,

3)бугры одиночные — следы сидения и пребывания,

4)отпечатки следов ног и лап и др.

Изоглифы – следы плавающпредметов, растительные останки, водоросли, останки раковин организмов. Паралл др др, паралл течению, еоторое их несло

Гиероглифы- текстуры неясного происхождения. палеодиктианемы. Колониальные постройки(не кораллов)

Эндоглифы – текстуры внутренней части пласта.

Билет № 2.

1. Сингенез, по Л.Б. Рухину. Определение, условия, факторы, характерные минералы.

Рухин относил к явлениям С. образование тонкого поверхностного слоя осадка, гальмиролиз и те процессы, которые присущи начальному этапу диагенеза.

Гальмиролиз – подводное выветривания, под действием соленой воды.

Несмотря на резкое различие сред - воздушной и водной, - процессы выветривания, его агенты, факторы, продукты и типы во многом аналогичны. Под водой мощность развалов каменистых не превышает 1-1,5 м (на суше до 50-60 м), и развиваются они главным образом на известковых осадках, а также на вулканических лавовых потоках, реже на фосфоритах, силицитах, кластолитах. Условия Высокая влажность (более 50%, в глинистых осадках – до 80-90%). Обилие бактериального мира. Общая физико-химическая неравновесность.Изменчивые Еh и рН.. Высокая концентрация большинства веществ в иловых водах. Проницаемость осадка, обеспечивающая почти бесприпятственный диффузионный обмен ионами и газами. Температура около 30 градусов.

красные глины, глаукониты, фосфариты. сульфиды, карбонаты, опал, халцедон, глины

2. Предыстория литологии. Становление геологии как науки (середина XVIII века – 40-60-ые годы XIX века. Труды и идеи М.В. Ломоносова, А.Г. Веренера, Дж. Геттона, Ч. Лайеля.

Предыстория литологии - это, по существу, история геологии до начала XX в., поскольку сведения об осадочных породах, обеспечившие впоследствии рождение новой науки, были составной частью геологии в целом. Сначала отрывочные сведения, часто фантастические, все более нарастающие и приближающиеся к пониманию природы (до 60-х годов XVIII столетия), рождение геологии, отмеченное усилением интереса к натурным исследованиям при противоречивых истолкованиях природы наблюдаемых объектов и явлений (60-е годы XVIII -10-е годы XIX столетия), оформление геологии в понимании, близком к современному, обусловленное количественным ростом фактов, возникновением биостратиграфии, осознанием фактора геологического времени, выразившимся, в частности, в создании геохронологической шкалы, и введением в науку принципа актуализма (20-40-е гг. XIX столетия), и, наконец, этап классической геологии, охвативший большую часть XIX в. и часть XX в., до Первой Мировой войны. На этапе классической геологии происходит появление других наук из геологии, собственно самой литологии. Становление литологии растянулось на весь ХХ в.

Ломоносов. Около 20 работ по геологии, главные- "Слово о рождения металлов от трясения Земли", "Первые основания металлургии и рудных дел", "О слоях земных". Идеи о развитии Земли в связи с внешними и внутренними факторами, о формировании земных слоев вследствие наступания и отступания моря, об их деформациях, вызванных быстрыми катастрофическими движениями, о длительности геологического времени, измеряемого не менее чем 400 тыс. лет, о сходстве современных и прошлых геологических процессов.

Вегнер профессор Горной академии во Фрайберге – немец. "Краткая классификация и описание различных типов горных пород". Создал теорию нептунизма, суть которой состоит в том, что все горны породы образовались путем осаждения вещества из некоей суспензии, первичного Мирового океана в несколько этапов или трансгрессий. Распространяя разрез Флецовых гор, хорошо изученный самим А. Вернером на всю Землю, он представлял Земной шар как своеобразное яйцо, состоящее из слоев, сложенных теми же породами, которые удавалось наблюдать в его разрезе. Он создал детальную, по существу литостратиграфическую схему развитых здесь отложений, выделил в них вещественные, в большинстве случаев повторяющиеся в разрезе, комплексы горных пород. Отделил минералогию от геологии, создал классификации минералов и горных пород и дал широкое обобщение по проблемам геологии. На короткое время стал основателем этой науки.

Геттон, шотландец, геологически наблюдения – хобби. Свои разрез у себя на родине привел его к убеждению о существовании внутреннего тепла Земли, магматических расплавов и явлений плутонизма и метаморфизма. Теория плутонизма: все развивается благодаря внутренним силам Земли и все породы появляются из расплавов, все это происходит катастрофически. Внешние силы разрушают породы и образуются осадки, происходящие в природе процессы всегда равномерны и устойчивы – принцип униформизма, геологические события периодичны, в периоды многократны. Каждый период начинается с накопления энергии и поднятия гор, за которым следует вулканизм и плутонизм, сопровождающиеся освобождением энергии, а затем остановкой поднятий и денудация.Поскольку,исходя из концепции униформизма, для поднятия и денудации(разрушение и перенос в результате внешних процессов) необходимо время - вводится понятие о геологическом времени, у которого нет ни начала, ни конца.

Лайель – шотландец, рождение биостратиграфии, создание геохронологической шкалы, «Основы геологии», принцип актуализма(не создал, но лучше объяснил и ему его присвоили) – постоянство геологических процессов. Сказал что все нифига не катастрофично, а постоянно

3. Структуры обломочной части песчаных пород и методы их оценки.

Размеры обломочных зерен (при подробном изучении – по результатам гранулометрического анализа в шлифе), их сортированность, окатанность по пятибалльной шкале(0-4) ( при подробном изучении – с расчетом коэффициента окатанности).

Гравелитовая >2, грубый 2-1, крупный 1-0,5, средний 0,5-0,25., мелкий0,25-0,1, тонкий 0,1-0,05, алевритовый <0,05. Если в породе больше 3 видов, разнозернистый, по возрастанию, 1 меньшая часть. 90% в одном классе – хорошо сортированный, 90% в 2 – средне сортированный, 90% в 3 плохо сортированный. Совершенно неокатанные зерна с острыми краями -0, вполне сохранившие первоначальную форму и обладающие слегка сглаженными ребрами – 1, обломки со сглаженными углами, но еще заметными прямолинейными гранями – 2, хорошо окатанные, сохранившие лишь следы первоначальной огранки -3, идеально окатанные -4

Билет № 3.

1. Метагенез. Процессы. Минералы, характерные для данной стадии.

Метагенез — стадия глубокого минералогического и структурного изменения осад. п. в нижней части стратисферы(оболочка земной коры состоящая из осадочных пород), происходящая гл. обр. под влиянием повышенной температуры в условиях повышенного давления в присутствии минерализованных растворов. Завершающий этап жизни осадочных пород.Основные процессы не механические, а физико-химические и химические.

Это прежде всего перекристаллизация глинистых пород и образование глинистых сланцев. Если бы ориентироваться только на глинистые сланцы, то проводить границу между осадочными и метаморфическими породами нужно было по кровле метагенеза, но тогда обломочные неперекристаллизованные породы оказались бы в зоне метаморфизма, что абсурдно. Поэтому и договорились начало метаморфизма приурочить к полной перекристаллизации всех осадочных пород, включая и обломочные.

При метагенезе происходит упорядочение структуры в решетке глинистых минералов. Гидрослюда трансформируется в серицит, образуется тальк, пирофиллит. Исчезает халцедон, замещаясь кварцем. В качестве акцессорных минералов образуются альбит, олигоклаз, микроклин, эпидот, турмалин и др.

Одновременно происходит и структурно-текстурные преобразования.

В глинистых породах образуется сланцеватость. В алевритах и песчаниках образубтся «бородатые» зерна. Хорошо перемытые кварцевые песчаники приобретают черты кварцитов, хотя еще не кварциты. Карбонатные породы перикристаллизовываются снова и превращаются в более крупнозернистые мраморы. Кремневые породы становятся микрокварцитами, сохраняющими внешние черты и текстуру первичных пород, поэтому их называют кремнями, яшмами т.д.

Углеводороды отдают последнюю часть летучих компонентов и превращаются в угли.

Таким образом, результат метагенеза – пестрая по степени измененности толща: в ней чередуются метаморфические (глинистые сланцы, мраморы) и лишь метаморфизованные (песчаники) осадочные породы.

Образуются кварц, цеолиты, ПШ, титанистые минералы (анатаз, брукит), пирит (кубики) и другие сульфиды, барит, ангидрит, глубоко преобразуется органическое вещество – в начале возникает главная масса нефти (главная фаза нефтеобразования) позднее газоконденсата и газа, возникают основные типы каменных углей и затем они метаморфизуются.

Метагенетические минералы и по общей массе и по разнообразию – наименьшие из всех стадийных минералов, они отражают высокие температуру и давление. Это, в основном, трансформированные минералы предыдущих стадий. Глинистые породы метаморфизуются, т.е. перекристаллизуются в серицитовые и хлоритовые сланцы, триоктаэдрические гидрослюды переходят в диоктаэдрические, магнезиально-железистые филлосиликаты – в высокотемпературные хлориты – ортохлориты, тальк, исчезает халцедон, замещаясь кварцем. Как акцессорные образуются альбит, олигоклаз, КПШ, эпидот, цоизит и другие силикаты.

Многие минералы метагенеза – единичные мелкие кристаллики, регенерационные каемки, выполнения пустот и реже замещающие первичный состав. И трансформированные и новообразованные минералы метагенеза лучше окристаллизованы, их структура и состав лучше упорядочены по сравнению с минералами катагенеза. В целом они становятся похожи на эндогенные метаморфические и магматические минералы, в чем проявляется прогрессивность развития минералов в стратисфере.

При переходе к зоне метаморфизма эти черты минералогии усиливаются и в массовом количестве возникают альбит, мусковит, хлорит, эпидот, цоизит, КПШ, появляются биотит, полностью перекристаллизовывается кварц песчаников.

Однако многие метагенетические минералы практически не меняются в зоне начального метаморфизма: титанистые минералы, циркон, большинство других акцессорных минералов, и некоторые породообразующие (ПШ).

2. Становлене литологии. Крупные обобщающие работы зарубежных исследователей начала XX века (А. Грабау, Л. Кайе, Г. Мильнер, В. Ттвенгофел).

Становление литологии происходило на протяжение всего ХХ в.

Грабау - выдающийся палеонтолог, стратиграф и геолог. "Принципы стратиграфии" Классификация осадочных пород А. Грабау - первая классификация такого рода - до сего дня не потеряла значения; введенные в ней термины – агломерат до сих пор используются.

Кайе, его принято считать основоположником литологии, хотя по делу так то грабау, который просто не отделял литолгию от геологии как другие. "Этюды по петрографии осадочных пород". Атлас прекрасно выполненных фотографий и микрофотографий, иллюстрирующий первый том, с изображением минералов, породообразующих организмов, структур и текстур обломочных, карбонатных и кремнистых пород.

Мильнер "Введение в осадочную петрографию". Иная ориентация науки об осадочных породах по сравнению с обозначенной Л.Кайе. тк пошло расширение поисково-буровых работ. Мильнер был одним из немногих, кто технологию минерального сырья рассматривал в качестве объекта петрографии осадочных пород. Вел к строительству.

Ттвенгофел "Принципы седиментации" считается автором, хотя работу выполнила группа ученых США

.

Люсьен Кайе (Lucien CAYEUX) (1864-1944)

Г. Мильнер (Henry Brewer Milner)

В. Твенгофел (William H. Twenhofel) (1875-1957)

Михаил Сергеевич Швецов (1885-1975)

1916 г. – «Этюды по петрографии осадочных пород», объем более 500 с., 3 части.

1-я часть посвящена методам анализа осадочных пород - физическим, микрохимическим, хроматическим; описывается гранулометрический анализ, способы выделения тяжелой фракции минералов, микрохимические реакции на барит, карбонаты, Al, Fe, Mg и др.

2-ая часть содержит описание диагностических признаков 45 наиболее распространенных минералов - плотности, твердости, облика под микроскопом, показателей преломления.

3-яя часть посвящена систематическому описанию породообразующих кремниевых и карбонатных организмов.

Г. Мильнер (Henry Brewer Milner), Англия.

1922 г. – «Введение в осадочную петрографию»,состоит из 4-х глав, перевод на русский 1968 г.

Глава I содержит рекомендации по отбору проб и методам их изучения, Глава II - описание кристаллографических, физических оптических свойств 55 тяжелых и породообразующих минералов осадочных пород, перечисленных в алфавитном порядке. Глава III посвящена описанию принципов и методов минералогической корреляции осадочных разрезов. Глава IV - применению осадочной минералогии для Палеогеографических построений. (Развито В.П. Батуриным в "Палеогеографии по терригенным компонентам" 1937 г.).

В. Твенгофел (William H. Twenhofel) (1875-1957), США

1925 г. – «Принципы седиментации», 1936 г. - перевод на русский язык как «Учение об образовании осадков».

Очерчен тот круг знаний, который соответствует объему литологии в современном ее понимании.

Охарактеризованы и описаны:

источники осадочного вещества, перенос, отложение, диагенез и литификация осадков;факторы, влияющие на осадконакопление - топография, климат, роль организмов; практически все известные главные породы и их осадки и даже малые - бариевые, стронциевые и серные; обширный перечень текстур и структур осадков; описаны обстановки седиментации; дана характеристика методов исследования осадочных пород.

Михаил Сергеевич Швецов (1885-1975), СССР

1934 г. - "Петрография осадочных пород" Включала разделы:

I) Современные отложения - морские и континентальные;

II) Составные части осадочных пород: породообразующие минералы и организмы;

III) Структуры, текстуры и другие признаки осадочных пород;

IV) Описание главнейших типов пород: обломочных, глинистых, химического и органического происхождения с характеристикой их генезиса;

V) Методы изучения осадочных пород, с приведением диагностических признаков акцессорных минералов;

VI) Микропризнаки структур и текстур и микрофотографии осадочных пород в шлифах.

3. Минеральные и структурные типы цементов песчаных пород.

Типы цементы по их количеству и распределению в породе: базальный 40-50%, открыто поровый 30-40%, закрыто поровый 25-30%, характерен для карбонатного цемента, неполный поровый до 20%, характерен для молодых отложение, например для современных песков, контурный 5-8%, прерывисто контурный до 5%.

По равномерности заполнения межзернового пространства: сплошной равномерный, сплошной неравномерный, преобладающий несплошной, пятнистый, островной, точечный.

По степени кристалличности: аморфный (изотропен в скрещ. Николях, кремнистый, фосфатный), микрокристаллический 0,005мм, мелкокристаллический, кр меньше среднего размера зерен, мозаичный, разные кристаллы цемента и зерен одинаковые, агрегатный, размеры цемента больше размера зерен, пойкилитовый, крупные монокристаллы, которые захватывают большое количество зерен, например карбонаиный ц.

По соотношению с обломочными зернами: 1) независимая цементация

2) конструктивная: пленочные (глинистые, фосфатные, железистые, ранний диагенез), крустификационный (кальцит, апатит, диагенез, вокруг кри-ла цемент), неравномерного нарастания (бородатые зерна кварца, катагенез, метагенез), регенерационные (на всех стадиях)

3) деструктивная – взаимодействует с зернами замещая из: проникновение (не замещают, но по трещинам залазят, глин, карб, гипс), коррозионный (цемент съедания, карбонатный, кальцитов), замещение (реликты зерен остаются, карб, фосф, кремн, глин)

По времени образования: седиментогенез, сингенез, диагенез (преобразование осадков), катагенез и метагенез.

По количеству минеральных типов: карбонатный, глинистый, кремнистый, фосфатный, железистый, сульфатный.

Билет № 4.

1. Климатические типы литогенеза по Н.М. Страхову.

ледовый, гумидный и аридный.

Ледовый литогенез распространен в современную эпоху в полярных областях, а также в высокогорных зонах. Он обусловлен низкой средней годовой температурой. Основным источником осадочного материала является механическое выветривание, перенос осуществляется также механическим путем—с помощью льда, талых ледниковых вод или ветра. Это самый простой ход осадочного процесса. Более сложные пути химической и биологической переработки осадочного материала подавлены низкой температурой области седиментации. Генетические типы ледниковых отложений, хотя и представлены главным образом обломочными накоплениями, довольно разнообразны.

Гумидный тип литогенеза занимает на современной поверхности суши наибольшее пространство и приурочен к зонам с Постоянным обилием влаги и более высокой среднегодовой температурой. Располагаются гумидные зоны широкими полосами в спорном и южном полушарии. По сравнению с ледовым гумидное осадкообразование сложно и многогранно. Кроме чисто механических процессов, в нем участвуют процессы физикохимические, химические и биологические. Различия в конкретной физикогеографической обстановке выбывают многообразные изменения в ходе осадкообразования, а следовательно, и в формирующихся осадках.

Аральское море, расположенное у самой северной границы аридной зоны и поэтому относительно слабо осолоненное. На слабую соленость Аральского моря влияет и обильный приток пресных вод, вносимых Амударьей и Сырдарьей. В подобных водоемах при сохранении аридности климата соленость с течением времени возрастает и может начаться, даже внутри континента, выпадение химических осадков: карбоната кальция, доломита, затем гипса, а в заключительную стадию — наиболее растворимых галоидных солей.

Осолонение континентальных водоемов аридной зоны ведет к падению роли организмов в осадконакоплении. Зато усиливается роль химических осадков и среди них появляются все новые компоненты по сравнению с теми, которые участвовали в осадкообразовании гумидной зоны, а именно сульфаты и хлориды натрия, калия, кальция, магния.

Механическая дифференциация осуществляется главным образом движущейся водой. Недостаток воды в районах с аридным климатом приводит к тому, что механические осадки здесь часто плохо или даже совсем не сортированы. С другой стороны, в этих областях увеличивается роль ветра как агента переноса и дифференциации. Ветер перерабатывает осадки аридных зон и сортирует их (некоторые пески пустынь).

2. Становление литологии. Крупные обобщающие работы советских геологов 30 – 50-ых годов XX века (М.С. Швецова, Л.В. Пустовалова, Л.Б. Рухина, Н.М. Страхова).

Становление литологии происходило на протяжение всего ХХ в.

Швецов на военных вылазках занимался геологическими исследованиями. был стратиграфом, палеонтологом, знатоком региональной геологии и, конечно, выдающимся специалистом в науке об осадочных образованиях. "Петрография осадочных пород" разделы: I) Современные отложения - морские и континентальные; II) Составные части осадочных пород: породообразующие минералы и организмы; III) Структуры, текстуры и другие признаки осадочных пород; IV) Описание главнейших типов пород: обломочных, глинистых, химического и органического происхождения с характеристикой их генезиса; V) Методы изучения осадочных пород, с приведением диагностических признаков акцессорных минералов; VI) Микропризнаки структур и текстур и микрофотографии осадочных пород в шлифах.

Пустовалов "Петрографии осадочных пород" теории осадочной дифференциации, создатель которой началом своей деятельности избрал минералогию и «прекрасно разбирался в физико-химических процессах, протекающих в минералах и породах, был знающим и умелым химиком и экспериментатором»

Рухин исследования гранулометрии песков, природы красноцветных толщ, процессов прогрессивного и регрессивного эпигенеза, исследование геологических формаций и глобальных палеоклиматов. "Основы литологии

Страхов "Основы теории литогенеза" Ввел климатические типы литогенеза: гумидный, аридный и вулканогенно-осадочный

3. Диагностические микроскопические признаки существенно калиевых полевых шпатов.

1. Все полевые шпаты имеют совершенную спайность по двум направлениям, пересекающимся под углом, близким к 90?.2. В обломках полевые шпаты неравномерно и плохо окатаны, имеют следы спайности в огранке зерен вследствие того, что в седиментационном смысле происходит отламывание кусочков зерен по плоскостям спайности, и этот процесс опережает процесс окатывания обломков.3. В шлифе прозрачны, но всегда несут следы изменения на поверхности, что выражается в замутненности зерен, которая не наблюдается только у аутигенных полевых шпатов.4. Интерференция в серых, но более блеклых, чем у кварца, тонах.5. Не имеют, как правило, волнистого погасания. В эту группу входят моноклинные санидин и ортоклаз, которые могут содержать до 20 % альбита и небольшое количество анортита и триклинный микроклин (альбита до 30 %, небольшое количество анортита), имеющие одинаковую химическую формулу K[AlSi3O8]. 1. Показатель преломления калиевых полевых шпатов меньше показателя преломления канадского бальзама, но это возможно определить лишь на невыветрелых зернах, так как продукты пелитизации обладают высоким показателем преломления.2. В параллельных николях бесцветны, но для калиевых полевых шпатов очень типичны продукты пелитизации, т.е. изменения, замещения тонкодисперсными минералами (в основном каолинитом), уменьшающие их прозрачность вплоть до полного потемнения зерен.3. Продукты пелитизации имеют бурые цвета.4. В скрещенных николях обладают блеклой окраской интерференции в серых тонах.5. Иногда, особенно у измененных зерен, видна спайность.6. От похожего на них альбита отличаются по показателям преломления, по оптическому знаку альбит положителен, по цвету продуктов замещения - у альбита серые тона.8. В скрещенных николях очень просто определяется микроклин, имеющий решетчатое строение двойниковых пластин, пересекающихся примерно под прямым углом друг к другу; у анортоклаза решетчатые двойники более тонкие и встречаются намного реже.9. Санидин в отличие от других калиевых полевых шпатов возможно определить по углу 2V, значение которого не превышает 30?.Косвенным признаком определения калиевых полевых шпатов в зернах и обломках пород по минеральным ассоциациям, а также указанием на породы области размыва является происхождение калиевых полевых шпатов. Ортоклаз и микроклин - типичные минералы интрузивных магматических пород (сиенитов, гранитов, гранодиоритов), а также пегматитов и гнейсов кислого и среднего состава. Санидин, как высокотемпературный минерал, наоборот, происходит из вулканических и контактно-метаморфических пород.Большинство аутигенных калиевых полевых шпатов образуется на стадиях диагенеза и начального катагенеза, в позднем катагенезе эти процессы происходят только в аркозовых песчаниках, в песчаных породах, других по минеральному составу, образуется альбит.

Билет № 5.

1. Метагенез. Определение, общие условия протекания, глубины и приуроченность к геологическим структурам. Факторы.

Метагенез — стадия глубокого минералогического и структурного изменения осад. п. в нижней части стратисферы(оболочка земной коры состоящая из осадочных пород), происходящая гл. обр. под влиянием повышенной температуры в условиях повышенного давления в присутствии минерализованных растворов. Завершающий этап жизни осадочных пород. В эту стадию широко развиваются процессы перекристаллизации ранее образованных аутогенных м-лов и глинистого вещества, растворения и кристаллизации под давлением главных породообразующих м-лов осад. п. На этой стадии появляются метаморфизованные осад. п.: для раннего метагенеза характерны глинистые сланцы, песчаники, кварциты, кварцито-песчаники, кристаллические известняки и доломиты, тощие угли и антрациты, для позднего метагенеза —кварциты, кристаллические и метаморфизованные известняки и доломиты.

Глубина от 5-6 км до 15-20 км, возможно до 25 км в зонах пассивных континентальных окраин с малым тепловым потоком.

Температура от 150-2000 до 3740 С, т.е. критической для воды, когда она даже при высоких давлениях переходит в парообразное состояние и усиливает метаморфизм. Поэтому здесь совершается скачок метаморфизма и его естественно взять за границу литогенеза и метаморфизма.

Давление от 1500-2000 до 300-4000 атмосфер.

На платформах условия метаморфизма не достигаются.

Пористость практически отсутствует. Объемный вес становится равным удельному весу.

2. Этапы рождения и становления литологии как науки.

В числе первых исследований осадочных пород с научными целями можно назвать великого русского ученого М.С. Ломоносова. Он одним из первых объяснил происхождение ряда осадочных пород, в том числе нефти, каменного угля, и изложил это в работе “О слоях земных” (1763г.). Позже Д. Геттон (1795г.) опубликовал книгу об условиях образования некоторых осадочных пород Англии. Затем появились обстоятельные работы Н.К. Головкинского (1867г.) и И. Вальтера (1894г.) в области цикличности осадкообразования.

Большую роль в становлении науки литологии сыграли работы В.И. Вернадского (1863 – 1945гг.). Им было изучено влияние органической жизни на формирование осадочных пород. И.М. Губкин (1871 – 1939гг.) оценил значение осадочных пород как резервуаров нефти и газа, показал возможности фациального анализа для прогнозирования поисков полезных ископаемых, в частности нефтегазоносности недр.

В 20-е годы плодотворно работал английский ученый Г. Мильнер. Он разработал методы исследования минеральных зерен и заложил основы микропетрографической корреляции. В США У.Х. Твенхафл в 1925г. опубликовал монографию “Учение об образовании трех осадков”, ставшей важной вехой в развитии методологии.

М.С. Швецов одним из первых создал курс осадочной петрографии для вузов и написал учебник “Петрография осадочных бассейнов” (1032г.). Работы В.П. Батурина в области микропетрографической корреляции и восстановления палеогеографии по терригенным компонентам (1930-1945гг.) не потеряли своего значения до настоящего времени.

Огромную роль в литологии сыграли работы Л.В. Пустовалова (1920-1970гг.). Им опубликована 2-х томная монография “Петрография осадочных пород”. Он ввел в науку учение об осадочной дифференциации, представление о периодичности осадкообразования. В 1941г. он был удостоен Государственной премии СССР I степени.

Велико значение работ Н.М. Страхова (1898-1978гг.). Он выполнил ряд важных исследований по современному осадконакоплению, на основе сравнительно-литологического метода разработал теорию осадочного породообразования. За монографию “Основы теории литогенеза” в 1961г. был удостоен Ленинской премии.

3. Текстуры поверхности пласта осадочных пород, их геологическое и палеогеографическое значения, механизм образования. Примеры.

А. Текстуры внутренние, присущие всему объему породы.

I.Текстуры наслоения, формирующиеся одновременно с седиментацией.

1.Беспорядочная, неслоистая. 1) при лавинной седиментации — быстром отложении больших масс материала — из селевых и других временных потоков, из суспензионных турбидитных потоков, в обвалах, нередко в осыпях, оползнях 2) при медленной седиментации — постоянном перемыве или переносе течениями зернистого материала 3) при медленной и равномерной седиментации глинистого материала

2.Слоистые текстуры со слоистостью:

1)горизонтальной, образуется при горизонтальном положении- ровной поверхности наслоения.

+градационная, образуется при достаточной глубине и массовой подаче в верхние слои, разнозернистого осадочного материала любого состава. Как бы порода идет на дно происходит сортировка, важна глубина бассейна(крупные внизу). Так осаждаются материал спазматических мутьевых потоков (турбидиты во флише), пепловые туфы, паводковые выносы рек в озерах или морях и т.д.

2)волнистой, образуется колебательными (волновыми) или пульсационными (порывами) движениями воды или воздуха (ветра) как захороняющаяся рябь

3)косоволнистой, образуется при волнении, генерирующем поступательное перемещение воды — течения, которые моделируют дно в виде поперечных гряд

4)косой: а) однонаправленной (вода) и б) разнонаправленной (ветер). Наклон косой слоистости направлен в сторону течения, которое, таким образом, точно определяется по своему вектору и силе, а также по характеру движения и среды (водной или воздушной).

II.Текстуры наложенные, ранние, сингенетичные. формируюются практически одновременно с седиментацией или сразу после акта отложения осадка

1.Биогенные:

1)илоядная, ихнитолитовая или биотурбитовая, через желудок илоедов - шнурочки

2)корневая комковатая. формируется корнями растений, перемешивающих осадок, сообщающих ему вертикальные линии раздела и полностью "стирающих" первичную, слоистую текстуру. Уголь там!

2.Взмучивания. продуцируются чаще всего штормами. темпеститы

3.Оползания и оплывания. складки

4.Гидроразрывные. при лавинной форме седиментации, например при отложении суспензии мощного турбидитного потока, который погребает под собой и в себе много воды. Последняя должна найти выход вверх под давлением быстро накапливающихся осадков, становящихся все более глинистыми. Образуются блюдечки [[[ на 90град

5.Элювиальные, или сингенетично-метасоматические: повсеместно как на суше, в корах выветривания, так и под водой. Это комплекс текстур, последовательно сменяющих друг друга при развитии выветривания или иного метасоматоза. В начале процесса развиваются вертикальные каналы и трещины — пути миграции вещества вверх и вниз — это вертикально расчленяющая текстура. Они могут полностью стереть первичную текстуру одновременно производя гомогенизацию и превращая осадок в изотропную породу (с вторичной беспорядочной текстурой). На третьей стадии развиваются ризолиты — корнеподобные клинья той же или чем-то отличной породы; в образовании их нередко участвуют и организмы. Процесс текстурной переработки — гомогенизации и изотропизации, расчленения и вертикального текстурирования — продолжается далее структурными новообразованиями — брекчиями сингенетичными (каменистыми развалами) или бобовыми, оолитовыми и другими сфероагрегатными структурами. Вдоль трещин кружочки.

III.Текстуры наложенные, поздние: диа-, ката-, мета-, эпигенетические, гипергенные, тектонические. формируются в течение всей истории породы, начиная с диагенеза и кончая ее разрушением при гипергенезе или метаморфизме, а также при тектогенезе.

1.Скорлуповатая. и 2.Конкреционная. внешне похожие друг на друга по их концентричности, но в первом случае чисто коллоидными и иными физико-химическими силами лишь переорганизуется строение тонкого илистого и алевритового, реже тонкопесчаного осадка с возникновением концентрической отдельности, а во втором — происходит еще и стягивание вещества конкрециеобразователя — карбонатов, кремнезема, окислов, фосфатов, солей и т.д.. Степень выраженности и размеры (от микро- до 2-3 м и больше) различные, а начало образования нередко относится к самым ранним постседиментационным фазам, т.е. происходит в раннем диагенезе и даже в сингенезе и гипергенезе (железомарганцевые или лимонитовые конкреции).

3.Фунтиковая. кон-ин-кон Вещество подходит частица за частицей, диффузно и высаживается на поверхности уже существующей конкреции или иного прослоя по принципу конформной укладки, в итоге автоматически формируются конусы роста, разделяющиеся участками — антиконусами также конической формы.

4.Стилолитовая. возникает еще на более позднем этапе катагенеза, на глубинах 2-3 км в карбонатных породах и на 6-7 км — в кварцевых. Чем выше (длиннее) зубцы, тем толще слой глины, располагающийся по шву, и он иногда достигает 1-3 см в толщину. Это нерастворимый остаток, т.е. бывшая рассеянной глинистая примесь в карбонатной породе. При образовании стилолита нерастворимое глинистое вещество, в противоположность карбонатному, не могло быть вынесено. Уже из этого ясно, что механизм образования стилолитов — растворение в твердом состоянии под давлением.

5.Замещения. выглядит в виде замысловатых разводов разных по цвету или оттенкам узких зон, отражающих неоднородность замещаемой породы и направление проникновения замещающего вещества, например кремнезема при окремнении известняка. Текстуры замещения образуются на разных стадиях литогенеза: в диа-, ката-, мета- и гипергенезе, и это выявляется стадиальным анализом. Декоративные камни.

6.Зебровая, или кольца Лизеганга. близка к текстуре замещения по рисунку и способу образования, но тем не менее не являющаяся ею, так как никакого замещения при этом не происходит. Чаще всего при формировании колец Лизеганга меняется химическая форма минерала или вещества, которому предстоит быть кольцеобразующим, например при окислении железистых минералов (сидерита, пирита и т.д.). В природе чаще всего этот процесс повторяется с гелем Fe2Оз, который образуется при циркуляции поверхностной воды, насыщенной кислородом, через пористый песчаник или известняк с рассеянным в нем сидеритовым цементом. Сидерит окисляется агрессивными водами до лимонита, и хлопья последнего перемещаются током воды, пока не увеличиваются до размера пор, в которых они, застревая, отлагают кольцо.

7.Сланцеватая. возникает в осадочных породах на стадии метагенеза и развивается только в глинистых и алевритовых породах. в подвижных зонах, с высоким тепловым потоком или при глубоком погружении стратисферы в миогеосинклиналях и на пассивных окраинах континентов сланцеватость в глинах развивается. Сланцеватость выражается макроскопически в плитчатой и листоватой отдельности, в шелковистом и слюдистом блеске плоскостей сланцеватости.

8.Полосчатая — подобие слоистости или даже сама слоистость, но устанавливаемая неуверенно, т.е. допускающая в конкретном случае иное толкование происхождения. Полосчатостью следует называть и явно неслоистую текстуру, секущую ее, появляющуюся на разных стадиях, но чаще всего при выветривании, гидротермальной переработке или более глубинном преобразовании в стадию метагенеза и метаморфизма.

9.Плойчатая. — мелкая складчатость в метаморфизованных сланцевых или метапесчаных и других породах, возникающая при тектонических подвижках (например, вблизи надвигов и других разломов) или при пластичном течении вещества на больших глубинах, сходная с подводно-оползневой складчатостью, но отличающаяся наличием признаков деформации твердых пород. Плойчатость образуется и в неметаморфизованных осадочных породах, сохранивших пластичность, но и испытывающих при разрывных или складчатых деформациях послойные скольжения или изгибающихся по секущим разрывам

10.Кливаж. — свойство породы раскалываться на тонкие пластины, обычно совпадающие со сланцеватостью

Б. Текстуры поверхностей слоев. важнейшие генетические и фациальные признаки, которые удобнее и рациональнее рассмотреть по их приуроченности к кровле и подошве пластов — знаконосителей.

I. Текстуры кровли.

1.Рябь: Рябь характеризуется вертикальным индексом — отношением длины ряби к ее высоте и индексом симметрии (d1/d2), т.е. отношением горизонтальной проекции наветренной стороны к проекции подветренной стороны, или отношением проекций пологого и крутого склонов ряби.

1)симметричная,

2)асимметричная. Рябь течения, ветровая(масштабней, индексы большие)

2.Трещины усыхания – следы осушения. При осушении трещины V-образные, реже с параллельными стенками, шириной от 1-2 мм до нескольких сантиметров, глубиной до десятков сантиметров, реже до метров. Полигоны в диаметре от 0,5-1 м до нескольких сантиметров, причем в крупные часто вписано несколько систем более мелких полигонов. Трещины заполнены щебенкой собственных стенок или вышенаслоенным осадком. При подсыхании отделяется плоская глинистая или карбонатная щебенка, которая может окататься и захорониться. Нередко сочетаются с отпечатками ног птиц и позвоночных, а также с ходами моллюсков, крабов, червей и других беспозвоночных, обильных в приливной зоне.

3.Мерзлотные клинья. V-образные, глубиной, шириной и длиной до нескольких метров, заполненные последующим осадком, часто с оттесненными сюда гальками, особенно характерные для высоких холодных широт

4. Глиптоморфозы(отпечатки) кристаллов солей, льда. размером до 3-5 см обычно представлены псевдоморфозами илистого осадка по кубам каменной соли, тонким пластинкам и иголкам льда, кристаллам гипса и т.д. Могут сохраниться в ископаемом состоянии отпечатки ледяных цветов и даже оттиски кристаллов снега. Кристаллы солей и льда образуются и в подводных условиях. Наличие соли, естественно, свидетельствует об аридном седиментогенезе, а льда — о холодном климате.

5.Следы капель дождя и града. групповые углубления на песчаной или илистой поверхности, поэтому они могут быть как на кровле пластов, например на знаках ряби, так и на подошве, но уже как слепки с углублений на илистом дне. Размер от 0,5 до 2-3 см, а слепки падения града — до 5 см. Форма изометричная, округлая, с ровными или рваными (у града) краями, с возвышающимся бортиком — кольцом. Если капли дождя падают под косым углом, углубление эллипсоидальное. Сохраняются в местах где редко идут дожди, в дождливых местах все смывается)

6.Следы струй течения и отекания. разветвленная, как крона дерева, система мелких (миллиметры и сантиметры) углублений на поверхности песчаного осадка В береговой прибойной зоне развиты следы прибоя — гребешки песка при откате волны, следы пены. широко распространены в литоральной зоне у уреза воды и позволяют точно определять береговую линию.

7.Следы волочения. борозды прямолинейные, оставляемые пустыми раковинами или другими предметами, переносимыми волнением и течениями у дна, на котором они оставляли специфический след. Иногда по такому следу определяется род организма

8.Следы ползания и лежания

9.Следы зарывания и сверления. наиболее широко распространены в приливной зоне и представляют собой вертикальные трубки, часто U-об-разные На поверхности осадка образуются холмы, конусы — вулканчики или воронки, иногда отверстия окружены шариками песка — копролитами. Сверления совершают моллюски, мшанки, ежи. Часто сверление совершается на протяжении всей жизни особи, которая, вырастая, остается замурованной в расширяющейся вглубь норке. Сверления и вертикальные зарывания свидетельствуют о мелководной и приливной зонах, а более горизонтальные зарывания — об относительно глубоководной.

10.Следы размыва и элювиирования (выветривания)

II. Текстуры подошвы. (гипоглифы)

1.Механоглифы: Механические знаки, весьма разнообразны, а важнейшие из них представлены слепками борозд размыва, царапин, волочения, ямок падения, ряби и знаками внедрения.

1)язычковые валики — слепки борозд размыва, слепки борозд размыва струями придонных течений — вероятно, самые распространенные подошвенные знаки. Бест - взвешенные у дна турбидитные потоки на среднем отрезке их пути. Илистое дно, невысокие скорости, чтобы все не смыть, наличие ТВ мат н. песок, чтобы образовать эти слепки.

2)обоюдоострые валики — слепки царапин, на илистом дне твердыми предметами: раковинами, обломками древесины, литокластами, гальками, телами рыб и других животных, кусками льда. Определяем род организма, гидродинамику дна.

3)шевроновые валики — следы волочения, состоят из центрального осевого и косо подходящих к нему оперяющих валиков. Острый угол между ними показывает направление волочения твердых предметов по илистому дну придонными течениями (рис. 2.19, ж). К этим слепкам примыкают сходные сложные и более короткие валики — следы косого к дну падения предметов, а также серии более изометричных бугров — слепков углублений от падающего предмета, испытывавшего прыжки при рикошетном отскакивании и несколько приземлений.

4)одиночные бугорки — следы падения, Одиночные бугры разных размеров чаще всего оставляют сидящие, лежащие, отдыхающие животные на дне морей и илистых осушках побережий и озер.

5)рябь, когда рябь кровли лишь чуть присыпана глинистым или известковым осадком, то осадок повторяет эту рябь, и поэтому новый песчаный нанос отпечатывает своей подошвой такую рябь. Она бывает симметричной и асимметричной, рябью волнения и рябью течения.

6)знаки внедрения, диапиры глиняные и др. образуются при выжимании пластичной глины под массой вышенаслоенного песка, , где слой песка хоть немного, но толще. Неровности рельефа подошвы медленно или быстро усиливаются, диапир (клин) глины поднимается все выше и нередко полностью разрывает песчаный слой. При большей пластичности глины песчаные валики нередко отрываются, закручиваются и тонут в глине, как гальки-рулеты.

2.Биоглифы: биологические знаки. Следы ползания и лежания организмов.

1)извилистые валики — следы ползания,

2)бугорки одиночные и парные — следы зарывания,

3)бугры одиночные — следы сидения и пребывания,

4)отпечатки следов ног и лап и др.

Изоглифы – следы плавающпредметов, растительные останки, водоросли, останки раковин организмов. Паралл др др, паралл течению, еоторое их несло

Гиероглифы- текстуры неясного происхождения. палеодиктианемы. Колониальные постройки(не кораллов)

Эндоглифы – текстуры внутренней части пласта.

Билет № 6.

1. Определение осадочной горной породы, её составные части. Химический состав осадочных пород, его отличия от других типов пород.

Долго не могли определить, как отделять осадочные породы от других, как их кслассифицировать, потом решили по способу образования. Пустовалов. 1. Осадочные породы надо изучать на базе исторического подхода, с учетом предыстории вещества, в конкретной обстановке времени и пространства (условий), отражение которых они несут на себе, в связи с соседними породами, в естественных парагенезах (фациальные взаимоотношения) и должны изучаться всеми геологическими методами, включая геологическое картирование, фациально-генетический подход, полевые методы детального изучения и 2. Самое общее указание на состав осадочных пород, и в нем только органогенные компоненты отличают их от магматических. В целом осадочные породы имеют тот же минеральный состав. Указание на минеральный состав необходимо. 3. Самое главное — это термодинамические и космические условия образования осадочных пород: они образуются на поверхности литосферы, а фактически — на границе Земли и Космоса, в условиях открытой системы и при низких температурах и давлении, к тому же весьма изменчивых во времени, т.е. в особой четко очерченной зоне, которую можно назвать зоной осадкообразования. Именно местом рождения осадочные породы принципиально и резко отличаются от магматических и метаморфических пород. Разное понимание границы между магматическими и осадочными породами происходит от того, что ее намечают по разным принципам: по составу, источнику вещества, способу образования или условиям накопления. Однако по существу первые три подхода не имеют отношения к этой границе, и только условия формирования определяют принадлежность к осадочным как экзогенным или магматическим как эндогенным образованиям.Главное подразделение горных пород, таким образом, производится не по их основному петрографическому признаку — минеральному составу, а по генетической стороне, именно по условиям формирования, в основе которых лежат термодинамические параметры. 4. Указание не только на зону образования, но и на зону существования осадочных пород. Им утверждается преходящий характер осадочных пород, не только образующихся, но и исчезающих в вечном круговороте вещества на Земле (как и в Космосе). Осадочные породы устойчивы только в определенных термодинамических условиях (при сравнительно невысоких температурах — первые сотни градусов — и невысоких — до 3-4 кбар — давлениях), за пределами которых они переходят в другие, метаморфические и магматические, при погружении в недра за пределы критических условий либо разрушаются в результате эрозии или выветривания — при воздыманиях. В этом круговороте только условно, на каком-то витке спирали, можно посчитать одни породы первичными, а другие вторичными.Наконец, в качестве пятой части определения следует отметить отсутствующее в нем, а именно то, что Л.В. Пустовалов не включил в число характерных признаков, хотя все другие петрографы всегда на это указывали, — это источники вещества. Их для осадочных пород невозможно перечислить, они могут быть буквально любыми, поэтому в целом осадочные породы они не определяют. Для конкретных пород еще можно выделить какие-то определенные источники, но они нередко не единичны, и в этом особенность седиментогенеза: во внешних подвижных оболочках Земли и в биосфере вещество из разных источников сильно перемешивается. Итак, осадочными следует считать горные породы минерального или органического состава, возникшие на поверхности литосферы или вблизи нее и существующие при термодинамических условиях, характерных для верхней части земной коры.

Химический состав осадочных пород весьма сложный, что отражает разнообразие осадочных пород. Близок к составу магматических пород. Fe, MgO, Na(не уч в биогенных процессах), Ti, Si, Al, S, Ca в магм больше. H, C, O вольше в остадочных. Таким образом, сравнительное рассмотрение химического состава осадочных и магматических пород позволяет утверждать, что на основании большого их тождества нельзя сделать вывод о том, что осадочные породы являются в основном новообразованными, а не вторичными по отношению к магматическим. Но нельзя сделать и противоположный вывод: что магматические породы первичны. И те и другие на определенном витке круговорота вещества Земли являются первичными и вторичными по отношению друг к другу. Второй вывод заключается в том, что в химическом составе, в его деталях все же есть черты, отражающие специфику хемогенных превращений в осадочном процессе: гидратация, карбонатизация, окисление и т.д., а при еще более пристальном внимании можно заметить восстановление и некоторые другие химические процессы.

2. Факторы, влияющие на образование песчаных пород и формирование их минерального и структурного состава.

(В.Н.Шванов, Б.А.Трифонов)

Названия «песчаники», «пески», «песчаные породы» для образований этого рода более распространены, чем «псаммит» или «псаммитолит». Тем не менее, поскольку за основу выделения этой группы пород принят структурный признак - размер частиц - название, отражающее структуру, является наиболее правильным. Термин «псаммитолит» подчеркивает положение этих пород в общем ряду с псефитолитами и алевролитами. К псаммитолитам, среди которых выделяются собственно псаммитолиты - цементированные разности и рыхлые - псаммиты, относятся породы, состоящие более чем на 50% из обломочных частиц размером 0,05-2,0 мм. Псаммитолиты охватывают собственно пески и песчаники, интракластовые пески и песчаники, а также диагенетические песчаные образования, вообще говоря, редко встречающиеся.

Собственно пески и песчаники - это осадки и породы, сложенные более чем наполовину псаммитовыми частицами: фрагментами более древних, чем данный осадочный цикл, пород и минералов. В целях упрощения и рыхлые, и цементированные разности называют песчаными породами. Это не относится к современным осадкам, которые называют песками или песчаными осадками.

Само по себе существование классификационной схемы, достаточно признанной, является определенным достижением в области изучения песчаных пород, так как позволяет унифицировать наблюдения на эмпирическом уровне. Однако очевидно и то, что обсуждаемая классификация не имела бы успеха, если бы не отражала определенные закономерности, вытекающие из существа геологических явлений. Если следовать от низших таксономических единиц, предусмотренных изложенной классификацией, к высшим, можно увидеть, что деление аркозов на калиевые, натриевые и натриево-кальциевые разновидности учитывает их образование соответственно за счет кислых, средних или основных магматических пород. Поскольку в составе кислых преобладают интрузивные - гранитоиды и диорито-гранитоиды, а среди основных - эффузивные породы, присутствие калиевых, калиево-натриевых или натриево-кальциевых аркозов в осадочных толщах служит указателем состава материнских магматических пород в области размыва - как степени их основности, так и геологических условий кристаллизации.

3. Минеральные классы осадочных пород по структурно-вещественной классификации.

Обломочными породами, или кластолитами, следует считать осадочные породы с обломочной структурой и кварц-силикатного состава (за исключением тонкодисперсных, глинистых пород)Итак, в семействе обломочных пород по размеру обломочных зерен выделяются четыре рода:1. Мачиниты (> 10 м) - утесовые породы.2. Псефитолиты (2 мм-10 м) - грубообломочные породы.3. Псаммитолиты (2-0,05 мм) - пески и песчаники, песчаные породы.4. Алевролиты (0,05-0,005 мм) - алевритовые породы. Интракласты – образуются в результате переноса, переотложения в процессе седиментации. См таблицу 10классов

ТАБЛИЦА

Билет № 7.

- Определение осадочной горной породы, её составные части. Минеральный состав осадочных пород, его отличия от других типов пород.

Осадочными породами считаются: «геологические образования, представляющие собой скопление минеральных или органических или же и тех и других продуктов, возникших на поверхности литосферы и существующие в термодинамических условиях, характерных для поверхностной части земной коры»

Долго не могли определить, как отделять осадочные породы от других, как их кслассифицировать, потом решили по способу образования. Пустовалов. 1. Осадочные породы надо изучать на базе исторического подхода, с учетом предыстории вещества, в конкретной обстановке времени и пространства (условий), отражение которых они несут на себе, в связи с соседними породами, в естественных парагенезах (фациальные взаимоотношения) и должны изучаться всеми геологическими методами, включая геологическое картирование, фациально-генетический подход, полевые методы детального изучения и 2. Самое общее указание на состав осадочных пород, и в нем только органогенные компоненты отличают их от магматических. В целом осадочные породы имеют тот же минеральный состав. Указание на минеральный состав необходимо. 3. Самое главное — это термодинамические и космические условия образования осадочных пород: они образуются на поверхности литосферы, а фактически — на границе Земли и Космоса, в условиях открытой системы и при низких температурах и давлении, к тому же весьма изменчивых во времени, т.е. в особой четко очерченной зоне, которую можно назвать зоной осадкообразования. Именно местом рождения осадочные породы принципиально и резко отличаются от магматических и метаморфических пород. Разное понимание границы между магматическими и осадочными породами происходит от того, что ее намечают по разным принципам: по составу, источнику вещества, способу образования или условиям накопления. Однако по существу первые три подхода не имеют отношения к этой границе, и только условия формирования определяют принадлежность к осадочным как экзогенным или магматическим как эндогенным образованиям.Главное подразделение горных пород, таким образом, производится не по их основному петрографическому признаку — минеральному составу, а по генетической стороне, именно по условиям формирования, в основе которых лежат термодинамические параметры. 4. Указание не только на зону образования, но и на зону существования осадочных пород. Им утверждается преходящий характер осадочных пород, не только образующихся, но и исчезающих в вечном круговороте вещества на Земле (как и в Космосе). Осадочные породы устойчивы только в определенных термодинамических условиях (при сравнительно невысоких температурах — первые сотни градусов — и невысоких — до 3-4 кбар — давлениях), за пределами которых они переходят в другие, метаморфические и магматические, при погружении в недра за пределы критических условий либо разрушаются в результате эрозии или выветривания — при воздыманиях. В этом круговороте только условно, на каком-то витке спирали, можно посчитать одни породы первичными, а другие вторичными.Наконец, в качестве пятой части определения следует отметить отсутствующее в нем, а именно то, что Л.В. Пустовалов не включил в число характерных признаков, хотя все другие петрографы всегда на это указывали, — это источники вещества. Их для осадочных пород невозможно перечислить, они могут быть буквально любыми, поэтому в целом осадочные породы они не определяют. Для конкретных пород еще можно выделить какие-то определенные источники, но они нередко не единичны, и в этом особенность седиментогенеза: во внешних подвижных оболочках Земли и в биосфере вещество из разных источников сильно перемешивается. Итак, осадочными следует считать горные породы минерального или органического состава, возникшие на поверхности литосферы или вблизи нее и существующие при термодинамических условиях, характерных для верхней части земной коры.

Химический состав осадочных пород весьма сложный, что отражает разнообразие осадочных пород. Близок к составу магматических пород. Fe, MgO, Na(не уч в биогенных процессах), Ti, Si, Al, S, Ca в магм больше. H, C, O вольше в остадочных. Таким образом, сравнительное рассмотрение химического состава осадочных и магматических пород позволяет утверждать, что на основании большого их тождества нельзя сделать вывод о том, что осадочные породы являются в основном новообразованными, а не вторичными по отношению к магматическим. Но нельзя сделать и противоположный вывод: что магматические породы первичны. И те и другие на определенном витке круговорота вещества Земли являются первичными и вторичными по отношению друг к другу. Второй вывод заключается в том, что в химическом составе, в его деталях все же есть черты, отражающие специфику хемогенных превращений в осадочном процессе: гидратация, карбонатизация, окисление и т.д., а при еще более пристальном внимании можно заметить восстановление и некоторые другие химические процессы.

- Понятие зрелости песчаных пород. Минералогическая, химическая и структурная зрелость. Геологические факторы «созревания» песчаных пород.

Кварцевые пески и песчаники – наиболее зрелые терригенные отложения.

По Ф. Петтиджону зрелость кластических осадков определяется степенью их приближения к конечному продукту тех породообразующих процессов которым они подвергаются.

Пески и песчаники.

Всё нетвёрдое уходит

Разрушается

Размывается

Остаётся только самое твёрдое и химически стойкое

ФАКТОРЫ ВЫВЕТРИВАНИЯ – вода, перенос, окисление…

3. Галолиты. Структуры и структурная классификация.

по Пустовалову, собирательное наименование осад. хемогенных п., состоящих в основном из хлористых или сернокислых солей Na, K, Mg, а также из углекислых солей щелочных металлов; все они объединяются тем, что главенствующую роль в их составе играют минер. соединения, легко растворимые в воде. В зависимости от преобладающего породообразующего м-ла среди Г. можно различать галитолиты (преобладает галит, NaCl), сильвинолиты (преобладает сильвин, KСl), карналлитолиты (преобладает карналлит, KСl, MgCl2·6H2O)

Структуры солей очень бедны, в основном кристаллические. Соли образуются в результате выпадения осадков в насыщенных растворах.

КРИСТАЛЛООРГАЛИТОВЫЕ1)Кристаллолитовая а)кристаломорфная равномерно-наравномерно, б)сфероагрегатная: –лучистая, радиальная(сферолитовая), -инкрустрационная(инкрустрация-обрастание), -крустификационная(обрастание внутри)

Билет № 8.

1. Механическая дифференциация по размеру по Л.В. Пустовалову. Последовательность осаждения. Сортированность песчаных осадков как признак степени дифференциации. Пример.

Механическая дифференциация – наиболее яркий способ рассортировки материала. Она происходит при транспортировке и осаждении обломков горных пород и минералов, скелетных останков организмов и отмерших частей растений. Сначала отлагаются более крупные обломки, затем средние и более мелкие.

При равных размерах транспортируемых частиц в первую очередь осаждаются наиболее плотные а затем легкие частицы. Поскольку плотность и размер в какой-то степени компенсируют друг друга при переносе, то в осадке обычна ассоциация более крупных легких минералов с более мелкими тяжелыми.

На осаждение частиц влияет и их форма. Наибольшей транспортабельностью обладают обломки таблитчатой и чешуйчатой формы, поэтому в осадке вместе с пелитовыми и алевритовыми частицами нередко встречаются таблички и чешуйки слюды более крупного размера.

Поскольку обломочные породообразующие минералы осадочных пород имеют относительно не большой диапазон колебаний плотности (2,55 – 2,75г/см3) и изометрическую или близкую к ней форму, ведущим признаком при рассортировке материала следует считать размер.

Принципиальная схема механизма осадочной дифференциации.

Глыбы, валуны, галька, гравий, песок. Отклонения от схемы имеет место при наличии поднятий и впадин в бассейне осадконакопления, где на поднятиях происходит наиболее интенсивное взмучивание осадка. К отклонениям приводят прибрежные морские течения, селевые потоки и др. природные явления.

Рухина в горных реках кавказа наблюдала за градиентом изменения зернистости - уменьшение ее по течению.

Механическая дифференциация: переносимый материал обычно выпадает из путей миграции не сразу, а в последовательности, определяемой 1.скоростью течения, 2.размером зерен, 3.их формой, 4.удельным весом обломков

Понятие об осадочной дифференциации вещества (Л.В. Пустовалов, 1940).

Механическая дифференциация по размеру (гранулометрическая).

Понятие об осадочной дифференциации вещества (Л.В. Пустовалов, 1940).

Механическая дифференциация по размеру (гранулометрическая).

1 – несортированные (пролювий);

2 – слабо сортированные (аллювий горных рек);

3 – среднесортированные (эловые);

4 – хорошо сортированные (аллювий равнинных рек);

5 – очень хорошо сортированные прибрежно-морские)

Понятие об осадочной дифференциации вещества (Л.В. Пустовалов, 1940).

Механическая дифференциация по размеру (минералогическая).

2. Особенности породо- и рудообразования в триаде Al-Fe-Mn в докембрийские времена.

Чтобы закончить характеристику рудообразования в триаде Al— Fe—Mn, необходимо коснуться вкратце особенностей его в докембрийские времена, ибо это хорошо оттенит специфику его на последнем этапе развития литогенеза (от девона — доныне).Одной из особенностей докембрийского рудонакопления в изучаемой триаде является необычайная его интенсивность, далеко оставляющая за собой интенсивность рудного процесса послепротерозойских эпох.С большой ясностью проступает эта черта в истории железных руд. на что уже давно было обращено внимание исследователей. Подсчеты геологических запасов джеспилитов у оз. Верхнего в Сев. Америке дали цифру 250 млрд. т (1910). Аналогичные подсчеты для джеспилитов Криворожья и Курской магнитной аномалии, произведенные И. М. Губкиным (1937), привели к цифре 260 млрд. т. Для Южной же Африки для одной лишь системы Нама-Трансвааль П. Вагнер (1928) дает астрономическую цифру в 2500 млрд т. Таким образом, подсчеты, относящиеся лишь к отдельным пунктам выходов докембрия, выявляют массу более чем в три тысячи миллиардов тонн. Общие же запасы железных руд в докембрии, несомненно, во много раз превосходят эту цифру.

Итак, мы имеем веские основания считать, что рудный процесс не только у железа и марганца, но и у всей триады в целом в докембрийские времена отличался гораздо большей напряженностью, сравнительно с тем, что было в последующие геологические эпохи.Существуют указания на то, что докембрийский рудный процесс был не только напряженным, но и локализовался в других фациальных областях, чем послепротерозойский. Наиболее отчетливые признаки этого рода наблюдаются у железных руд.Как известно, описанные выше оолитовые гидрогетит-шамозит-сидеритовые руды свойственны послепротерозойскому времени; они встречаются еще в верхах протерозоя, а затем в глубь истории исчезают, замещаясь так называемыми полосчатыми железняками или джеспилитами; в США их именуют также таконитами; в Южн. Америке — итабиритами и т. д. (фиг. 8 8 ).Вещественный состав этих железистых пород и их петрографический облик сильно варьируют и дают много разностей, хотя в тоже время несомненно, что все они образуют единое целое, единую джеспилитовую формацию.

Джеспилитовые руды докембрия, следовательно, в отличие от послепротерозойских являются, по существу, чистейшим химическим кремнежелезис тым осадком, с едва уловимой примесью тончайшего дисперсного глинистого материала.

В разрезе Курской магнитной аномалии, изученной сейчас достаточно детально, видно, что джеспилитовая формация является завершающим членом мощной трансгрессивно залегающей серии.

кремнежелезистые отложения, давшие начало джеспилитам, представляют собою осадок еще более далеких от берега и более глубоких центральных частей водоема, куда даже тонкодисперсный аллотигенный материал доходил в очень малой степени и где отлагались только хемогенно образованные твердые

фазы

3. Фосфатолиты, определение. Основные структуры и их связь с генезисом.

Фосфориты –породы, которые более чем на 50% состоят из фосфатных минералов. Кольцевые фосфаты группы фтор-аппатита.

Структурная классификация (условия образования)

А. ПЕЛИТОМОРФНЫЕ.(мал. Размер.)

I. Биоморфные: радиоляриевые, фораминиферовые (?), во-

дорослевые.

II. Абиоморфные:

1. Бесструктурные аморфные («сплошные»).

2. Микрозернистые: 1) микросфероагрегатные: а) мик-

ропеллетовые, б) микрооолитовые, в) микросферолито-

вые и др.; 2) микрообломочные — алевритовые (т. е.

микрокластовые).

Б. ФАНЕРОМЕРНЫЕ, т. е. ЯСНОЗЕРНИСТЫЕ.

I. Биоморфные:

1. Ракушняковые: 1) брахиоподово-створковые (оболо-

вые и др.); 2) аммонитовые; 3) пелециподовые;

4) смешанные моллюсковые.

2. Губковые.

3. Строматолитовые.

4. Костяные брекчии.

II. Абиоморфные:

1. Сфероагрегатные: 1) оолитовые, 2) пеллетовые (коп-

ролитовые), 3) сферолитовые (и оолитово-сферолию-

вые), 4) конкреционные, 5) желваковые.

2. Обломочные: 1) грубообломочные (псефитовые) :

а) брекчиевые, б) конглобрекчиевые; в) конгломера-

товые; 2) крупнообломочные: а) дресвяные, б) гра-

вийно-дресвяные, в) гравийные; 3) среднеобломочные

(псаммитовые) — песчаные разной крупности; 4) сме-

шанные, несортированные.

Хотя фосфориты — преимущественно морские образования, ониформируются и на суше: , коры выветривания известня-ков аридных зон, иногда костяные брекчии. В морях они отчетливо тяготеют к шельфу или поднятиям, отмелям, а в общем, к тем участкам, на которых иссякает поток терригенного материала, а морской планктоногенный принос замедляется настолько, что осаждающиеся тела и раковины организмов успевают в условиях открытой или закрытой по отношению к морской воде системы преобразоваться так, что входящие в их состав фосфаты не рассеиваются, а концентрируются в виде мик роконкреций. Они часто перемываются даже не сильными течениями и волнением. Фактически везде фосфориты образуются в условиях перерыва и документируют его. Почти без исключения фосфориты — это перерывные образования.

Наиболее выгодные для фосфоритообразования условия, следовательно, требуют пассивного тектонического режима и аридного климата, зоны фосфоритообразования при которых избавляются от разбавляющего и подавляющего силикатного, карбонатного или кремневого материала.

Более конкретные палеогеографические условия образования, фосфоритов выражаются теми обстановками, в которых сочетаются относительная мелководность, тиховодность. Такой комплекс условий осуществляется как в литоральной и лагунно-заливной, так и непосредственно в более глубокой зоне, включая край шельфа, но чаще в полуизолированных морях.

Билет № 9.

1. Понятие осадочной дифференциации и интеграции вещества по Л.В. Пустовалову. Виды осадочной дифференциации и свойства компонентов осадков, которыми она определяется.

Осадочная дифференциация вещества («седиментационная дифференциация»). - это «разобщение составных частей изначальных пород, происходящее в зоне осадкообразования». «В зависимости от характера сил, приводящих к разделению вещества, можно различать механическую и химическую осадочные дифференциации». Результатом дифференциации обычно является более или менее чистый однородный осадок.

Осадочная интеграция - объединение, или смешение, вещества из разных источников и разного генезиса в зоне осадкообразования и накопление в той или иной мере смешанных осадков.

Понятие об осадочной дифференциации вещества (Л.В. Пустовалов, 1940).

Механическая дифференциация: переносимый материал обычно выпадает из путей миграции не сразу, а в последовательности, определяемой 1.скоростью течения, 2.размером зерен, 3.их формой, 4.удельным весом обломков

Понятие об осадочной дифференциации вещества (Л.В. Пустовалов, 1940).

Механическая дифференциация по размеру (гранулометрическая).

Понятие об осадочной дифференциации вещества (Л.В. Пустовалов, 1940).

Механическая дифференциация по размеру (гранулометрическая).

1 – несортированные (пролювий);

2 – слабо сортированные (аллювий горных рек);

3 – среднесортированные (эловые);

4 – хорошо сортированные (аллювий равнинных рек);

5 – очень хорошо сортированные прибрежно-морские)

Понятие об осадочной дифференциации вещества (Л.В. Пустовалов, 1940).

Механическая дифференциация по размеру (минералогическая).

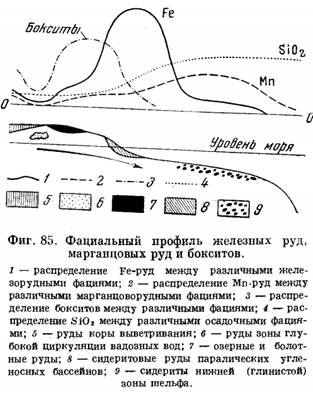

2. Общие фациальные профили пород и руд алферманговой триады в послепротерозойские времена, общие закономерности накопления, пространственная и временная разобщенность.

Каждое из месторождений триады, взятое в отдельности, геохимически обычно монолитно, однообразно по составу, мало меняется по простиранию и в пределах одного контура рудного тела в подавляющем большинстве случаев переходит в месторождение какого-либо-другого минерала

Т.о. образом бокситовые фе и мн руды представляют собой накопление чётко индивидуализированные, ограниченные друг от друга и внутри себя, достаточно однородны

Месторождения как правило пространственно и хронологически отделены друг от друга и их возникновение происходило за счёт питания из разных и разновозрастных самостоятельных источников.

3. Диагностические признаки породообразующих компонентов песчаных пород – обломков пород.

Обломки кварцитов и микрокварцитов

Без анализатора кажутся наиболее чистыми по сравнению с обломками, не содержащими вторичных продуктов выветривания, часто столь же прозрачными, как обломочный кварц. В скрещенных николях видно резкое отличие от собственно кварца. Последний монокристалличен, обломок породы поликристалличен и может иметь различную внутреннюю структуру: конформную, свойственную жильному кварцу и кварцитовидному песчанику, или гранобластовую, как у метаморфического кварцита.

Кремнистые обломки

Представлены обычно светлыми, незамутненными зернами, похожими на кварц, но со слабой желтоватой окраской. В скрещенных николях либо полностью изотропны, либо содержат сферолиты или волокнистые агрегаты халцедона, облегчающие их диагностику, либо представлены микро- и тонкокристаллической халцедоновой массой.

Обломки глинистых пород и аргиллитов

Всегда замутнены и окрашены в желтоватый, буроватый или зеленый цвет. В скрещенных николях видны двупреломляющие в желтых тонах чешуйки глинистых минералов, часто ориентированные. Может присутствовать изотропная глинистая масса, количество которой становится все меньше по мере преобразования пород: в измененных аргиллитах вся масса чешуйчатая и часто ориентированная по сланцеватости. Принадлежность того или иного обломка к глинистым породам более вероятна, если обнаруживается примесь обломочных зерен алевритовой или кварцевой размерности. Обломки глинистых пород бывают сдавлены, изогнуты или раздроблены более твердыми зернами.

Обломки зернистых пород

Обломки алевролитов и песчаников хорошо узнаются по алевритовым и псаммитовым структурам, заметным при одном николе, и особенно в скрещенных николях. Они могут быть не только диагностированы, но и описаны по той же схеме, что и вмещающая их песчаная порода.

Обломки карбонатных пород

После изучения карбонатных пород, описанных в разделе 2, у студентов не должно возникать трудностей при диагностике карбонатных обломков. Чаще всего карбонатные обломки окружены тонкой пленочкой микрозернистого и потому более темного карбонатного вещества, видимого при одном николе, которая образуется вследствие растворения карбонатов вблизи поверхности зерна.

Обломки кристаллических пород

Обломки магматического и метаморфического происхождения легко узнаются в скрещенных николях по характерным минеральным ассоциациям и структурам, изученным студентами в курсе петрографии кристаллических пород.

Обломки эффузивных пород

Наиболее трудны для диагностики, особенно если содержат много стекла и замещены вторичными продуктами изменения, характерными для них. Но очень просто диагностируются обломки, содержащие порфировые вкрапленники, обычно удлиненной, призматической формы, или лейсты плагиоклазов. Типичными продуктами изменения эффузивов являются кварц, альбит, серицит, хлорит, карбонаты, эпидот.

Билет № 10.

1. Происхождение компонентов осадочных горных пород (генетическая классификация компонентов по В.Т. Фролову).

Осадочные породы по составу слагающих их компонентов резко отличаются от магматических и метаморфических пород своей общей неоднородностью, так как они чаще всего формируются механически из разнообразных источников вещества. Все на Земле участвует в сложении осадочных пород, даже космические компоненты, а в последнее время к природным добавляются и искусственные, техногенные.

Генетическая классификация основных компонентов осадочных пород

А. Природные, или естественные.

I. Внеземные, космические.

1. Космогенные. Криоконит(темные шарики)+метеориты

II. Земные, или теллурические.

IIа. Эндогенные.

2. Вулканические, или вулканогенные. Вулканические компоненты представлены всеми тремя агрегатными состояниями вещества: твердыми, жидкими и газовыми. Они не обязательно связаны с вулканами, к ним относят и те, которые выходят на поверхность земли с горячими источниками, не имеющими прямой или косвенной связи с вулканами, а также и грязевулканические туфы нефтяных областей. Твердые компоненты – вулканокласты: 1) пирокласты - обломки(их производит взрыв постройки вулкана или фундамента его)возникают при взрывной деятельности вулкана, лава которого богата газами; 2) лавокласты - обломки потоков лав, возникающие при их движении по поверхности земли, они захороняются в осадочном материале; 3) гиалокласты, возникающие, как и лавокласты, при эффузивной деятельности вулканов, но обязательно подводной или подледной от соприкосновения горячей лавы и холодной воды или льда. По структурно-петрографическому характеру твердые вулканокласты подразделяются на три группы: 1) литокласты - обломки вулканических пород, не распавшихся при дроблении на вкрапленники и стекло; они чаще всего бывают вулканолитокластами, реже седикластами, или седиментокластами (обломками осадочных пород), метакластами (обломками метаморфических пород) и др.; 2) кристаллокласты - отдельные зерна или скопления отдифференцированных вкрапленников в лаве - плагиоклазов, калишпатов, пироксенов, амфиболов, биотита, магнетита, ильменита, кварца; 3) витрокласты - обломки стекла, не успевшего раскристаллизоваться при распылении жидкой лавы в воздухе. Жидкие вулканические компоненты поставляются гидротермами и представляют собой истинные и коллоидные растворы кремнезема, окислов железа, марганца, алюминия, фосфорных и других соединений, переносимые в виде хлоридов, бромидов, карбонатов, мышьяковых, сурьмяных и других форм, т.е. преимущественно в виде кислых растворов. Газовы компоненты пары воды, СО2, СО, Н2, N2, H2S, Нз, СН4, As, Cl

IIб. Экзогенные.

3. Реликтовые: а) терригенные образующиеся на суше и сносимые с нее. образуются при экзогенных процессах механического, физического, химического выветривания всех горных пород, а также при тектонических дислокациях и в результате деятельности человека. Теоретически они могут быть любого земного состава, однако при транспортировке и еще раньше - при выветривании - совершается их важный естественный отбор, в котором содержание химически или механически нестойких компонентов уменьшается, а многие из них в конце концов даже исчезают, оставшиеся же высокозрелые представлены практически лишь кварцем и кварцитами., Породообразующие терригенные компоненты - обломки осадочных, магматических и метаморфических пород - литокласты (седи-, магмо-, и метакласты), кристаллокласты и витрокласты. Литокласты невоможно перечислить, но главнейшие из них - обломки глинистых, карбонатных, кремневых, песчаных и туфовых пород, а также базальтов и других эффузивных, гранитов и других интрузивных пород, кварцитов, сланцев, гнейсов и других метаморфических пород. В качестве редких, часто акцессорных встречаются все другие породы, даже малостойкие серпентиниты и ультрабазиты, а также обломки углей, фосфоритов, руд, солей.Кристаллокласты как породообразующие немногочисленны. Из них резко выделяется самый стойкий в экзосфере кварц, практически во всех экзогенных процессах накапливающийся в осадках.

б) эдафогенные. Образующиеся на дне моря. Хотя на дне морей в основном идет седиментация, но все больше наблюдаются и процессы кластирования и переотложения, что давно установлено в ископаемых морских толщах. Классификация эдафогенных компонентов аналогична классификации терригенных. Из литокластов наиболее распространены базальтовые кластиты: лаво-, гиало- и туфокластиты, экзогенные и тектоногенные кластиты. Встречены и серпентинитовые обломочные породы. Обычны глауконитовые пески, фосфориты, сконденсированные до рудных кондиций переотложением на дне и иногда некоторым перемещением, в целом небольшим. Сингенетические известняковые, глинистые, кремневые и песчаниковые брекчии, а также большинство олистостромов слагаются эдафогенными компонентами.

4. Новообразованные гипергенные. Гипергенные, т.е. новообразованные в корах выветривания и других процессах минералообразования в верхней части литосферы, компоненты самые объемные, т.е. наиболее распространенные на Земле.: а) терригенные При гипергенезе на суше в массовом количестве образуются глинистые минералы всевозможного состава, В небольших количествах из зоны гипергенеза сносятся взвеси и более крупные зерна железных и марганцевых минералов, бокситов, иногда дающих месторождения соответствующих руд., б) гальмиролитические. При подводном выветривании образуются глинистые, железные, марганцевые, фосфатные, карбонатные, цеолитовые, а иногда и сульфидные минералы. Из глинистых минералов наиболее универсален самый устойчивый на морском дне монтмориллонит глинистый минерал, относящийся к подклассу слоистых силикатов, основной компонент бентонита, а также и смешанослойные монтмориллонит-гидрослюдистые минералы. Поэтому многие силикаты - вулканическое стекло туфов, вулканокласты - при достаточном экспонировании на морском дне или в осадке на небольшой глубине трансформируются в монтмориллониты, наиболее равновесные к щелочным окислительным условиям морской воды. При понижении Eh и рН, что осуществляется на некоторой глубине в осадке при достаточном количестве реакционно способного органического вещества и богатом бактериальном мире, в верхней части восстановительной зоны формируется глауконит, который может развиваться по монтмориллониту и другим глинистым, слюдистым, полевошпатовым минералам. В более восстановительных условиях формируются шамозит, корренсит. В зонах гидротермального преобразования вулканитов возникают хлориты, палыгорскиты и др. По пепловым туфам образуются цеолиты, как вторичные минералы, нередко составляющие до 90% объема пластов.Высвобождающиеся при гидролизе силикатов или органического вещества железо, марганец, фосфор в осадке в стадию гипергенеза (сингенеза) или диагенеза переходят в соответствующие окисные или фосфатные минералы, которые образуют конкреции, оолиты. Карбонатные компоненты, обычно в виде фрагментов полулитифи-цированного осадка или обломков уже затвердевших известняков, образуют обломочные механические или элювиальные осадки - сингенетические и другие брекчии, конглобрекчии и известковые панцири.

5. Биогенные: а) терригенные на суше. Концентрированная форма биокомпонентов суши -торфяники, горючие сланцы, сапропель, преобразующиеся далее в каменные угли, нефть и газ. , б) мариногенные. В море. Биогенные вещества буквально пронизывают все осадки и породы и играют в них часто определяющую роль. Кроме литологической роли они всегда выполняют и геологическую - биостратиграфическую как носителя информации о палеотемпературах, времени и т.д.

6. Седиментогенные химические. Химические компоненты, рождающиеся в гидросфере при пересыщении истинных растворов, образуют не только осадки - породы, но и толщи - формации: эвапоритовые (солевые) , карбонатные, железорудные, кремневые и др. Гипс, ангидрит

7. Диагенетические. образуются в условиях существенно закрытой термодинамической системы. кальцит, доломит, опал, гипс, ангидрит, другие сульфаты (Mg, Na, К), хлориды, отчасти фосфаты, гидроокиси железа, марганца. Сверх того в диагенезе образуются сидерит, анкерит, родохрозит, магнезит, стронцианит и более редкие карбонаты, барит, целестин и другие сульфаты, флюорит, пирит, галенит, сфалерит и другие сульфиды, разнообразные фосфаты кальция, железа, алюминия коллоидальной структуры и апатит, кристобалит, халцедон, кварц, разнообразные цеолиты, каолинит, монтмориллонит, другие смектиты, гидрослюды, хлориты, палыгорскиты, сепиолиты, смешанослойные и другие глинистые минералы. Большей частью диагенетические минералы образуют конкреции, участковый цемент, выполнения пустот в раковинах, миндалинах эффузивов, межскелетных пространств и реже - более или менее чистые пласты и линзы сидеритов, известняков, доломитов, фосфоритов, кремней, гипсов, ангидритов, цеолитов, монтмориллонитов или каолинитов по пепловым туфам, иногда - сульфидов и других минералов. Диагенез — совокупность процессов преобразования рыхлых осадков в осадочные горные породы. Происходит в верхних слоях земной коры и заключается в перекристаллизации осадков, образовании минералов, конкреций, гидратации или дегидратации (обезвоживании), цементации осадков и тому подобном.