Приложение 3. Календарно-тематический

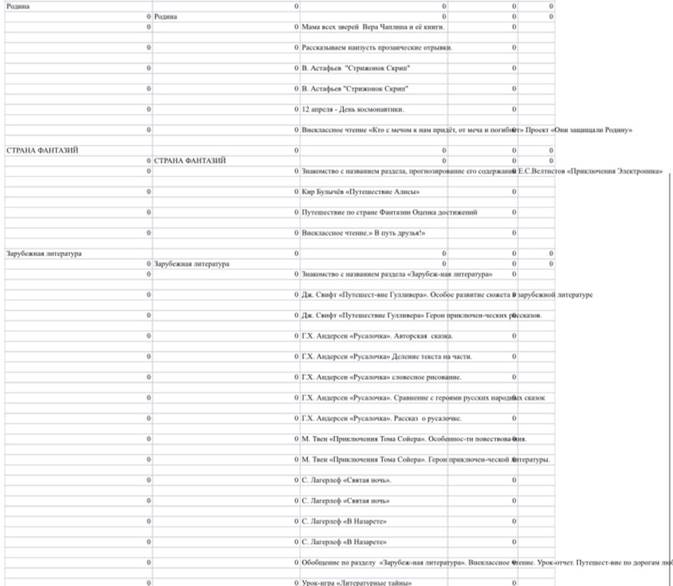

план по литературному чтению (4 четверть)

план по литературному чтению (4 четверть)

Календарно-тематический

Календарно-тематический

план по математике (4 четверть)

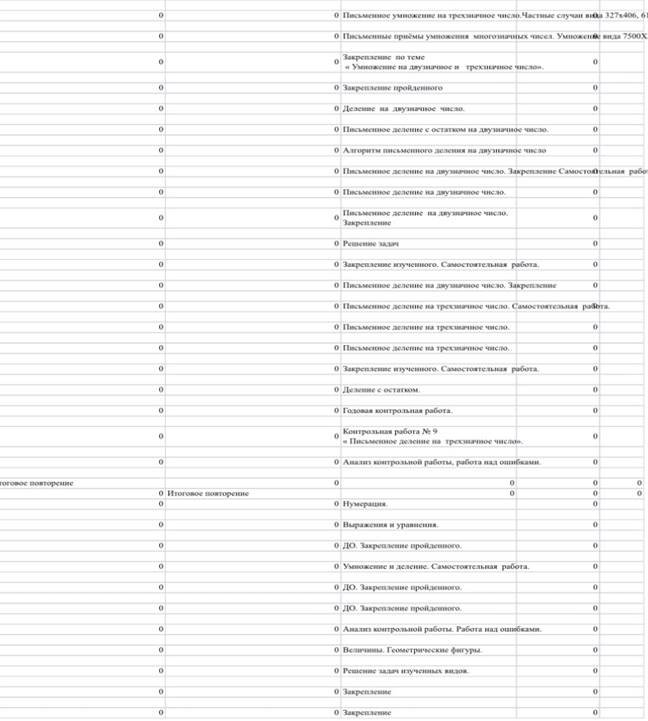

Календарно-тематический

Календарно-тематический

план по ОРКСЭ (4 четверть)

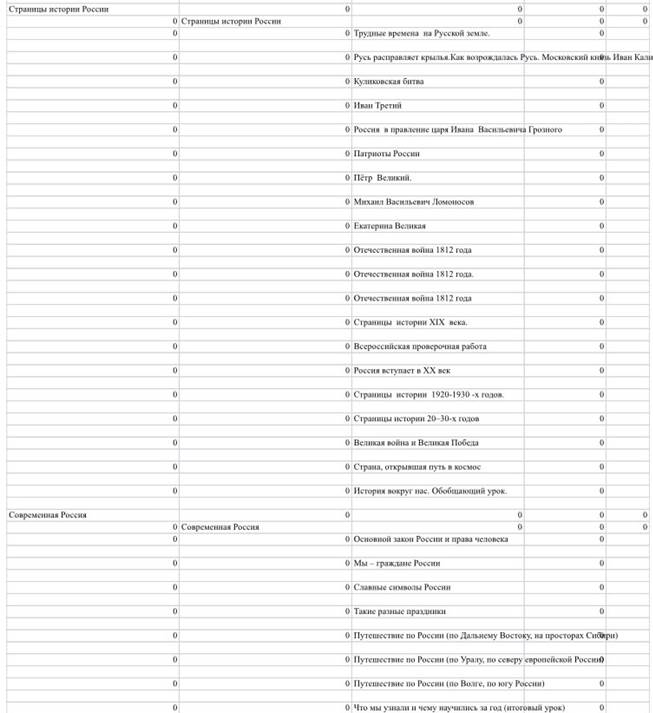

Календарно-тематический

план по окружающему миру (4 четверть)

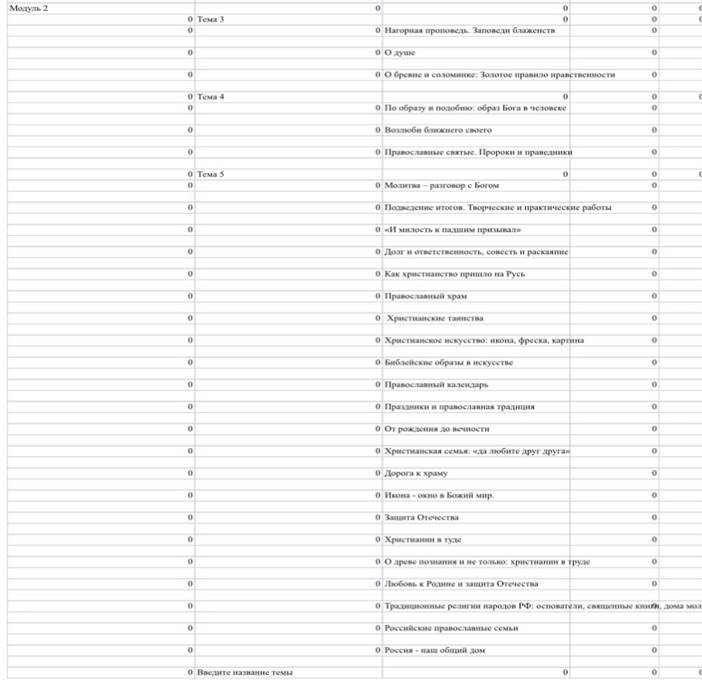

Календарно-тематический

Календарно-тематический

план по русскому языку (4 четверть)

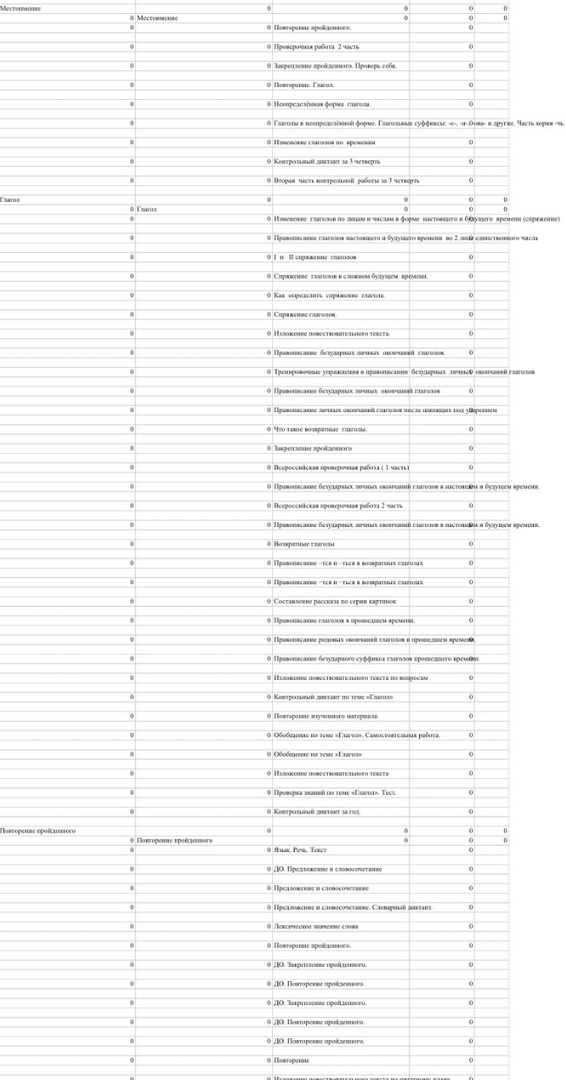

Календарно-тематический

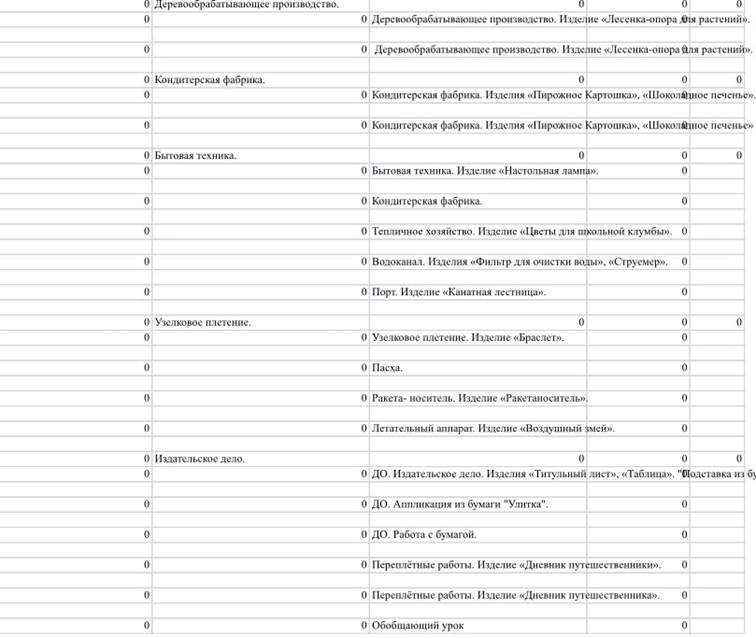

Календарно-тематический

план по технологии (4 четверть)

Приложение 4. Анализ предметно-развивающей среды класса.

| Требования к организации предметно-пространственной среды | Соответствие требованиям или не соответствует требованиям |

| многофункциональность помещений; | Интерьер класса соответствует требованиям

|

| рациональность использования пространства; | Рационально

|

| взаимосвязь цветовой отделки и освещения; | Освещение в холодном и теплом оттенке, большие окна, отделка светлая. |

| целесообразность озеленения интерьера |

|

| Соответствие требованиям СНиП | Соответствует - освещение; - мебель (парты, стулья); - техническое оборудование; - зеленый уголок и тд. |

Изучение методической темы учителя. Составление доклада

Тема: «Формирование функциональной грамотности как основа развития учебно –познавательной компетентности учащихся

в процессе изучения предметов начальной школы»

Цели работы МО: Совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования функциональной грамотности путём внедрения в учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий; Создание условий для повышения уровня профессионального саморазвития учителей при реализации системно-деятельного подхода в обучении младших школьников.

Задачи методической работы: 1. Внедрять в работу современные образовательные технологии, направленные на формирование функциональной грамотности учащихся. 2. Продолжить работу, направленную на обеспечение реализации права каждого учащегося на получение образования в соответствии с его потребностями и возможностями. 3. Достигать уровня образованности, соответствующего потенциалу учащегося и обеспечивающего дальнейшее развитие личности, в том числе путём самообразования. Сохранить в начальной школе уровень обученности – 100%, качество обученности – не менее 70%. 4. Реализовывать принципы сохранения физического и психического здоровья учеников, использовать здоровье - сберегающие технологии в урочной и внеурочной деятельности. 5. Продолжить накапливать у учащихся опыт общения и взаимодействия с другими учащимися на уроках. 6. Транслировать опыт творчески работающих учителей, через мастер – классы, открытые уроки, обучающие семинары. 7. Создавать условия для повышения уровня профессиональной компетентности педагогических работников с целью повышения качества образования.

Модернизация образования обусловлена изменениями, происходящими в современном обществе. С одной стороны, изменилась ситуация на рынке труда. В меняющемся мире система образования должна формировать такое качество, как профессиональный универсализм - способность менять сферы и способы деятельности. С другой стороны, происходит глобальная информатизация общества. Именно с этим связано появление многих идей компетентностного подхода в образовании. Современному обществу требуются люди, умеющие быстро адаптироваться к изменениям, происходящим в постиндустриальном мире. В новых обстоятельствах процесс обучения выпускников в школе должен быть ориентирован на развитие компетентностей, способствующих реализации концепции «образование через всю жизнь». Установлено, что предпосылкой развития компетентности является наличие определённого уровня функциональной грамотности. Необходимо отметить, что в новом Законе “Об образовании” сделан акцент на формирование всесторонне развитой личности. Одним из ответов системы образования на этот запрос времени является идея компетентностно-ориентированного образования.

Компетентностный подход выдвигает на первое место не информированность учащегося, а умение решать проблемы, возникающие в познании, во взаимоотношениях людей, в профессиональной жизни, в личностном самоопределении. Ядром данного процесса выступает функциональная грамотность, так как под ней понимают «способность человека решать стандартные жизненные задачи в различных сферах жизни и деятельности на основе прикладных знаний»

Компетенция в переводе с латинского означает круг вопросов, в которых человек хорошо осведомлен, обладает познаниями и опытом. По мнению доктора педагогических наук Германа Селевко, компетенция - это готовность субъекта эффективно организовать внутренние и внешние ресурсы для постановки и достижения цели. Под внутренними ресурсами понимаются знания, умения, навыки, компетентности (способы деятельности), психологические особенности, ценности и т.д.

С позиций компетентностного подхода основным непосредственным результатом образовательной деятельности становится формирование ключевых компетенций. Их формирование осуществляется в рамках каждого учебного предмета.

Существует семь ключевых образовательных компетенций: ценностно-смысловая, общекультурная, учебно-познавательная, информационная, коммуникативная, социально-трудовая, компетенция личностного самосовершенствования.

Согласно Хуторскому Андрею Викторовичу, учебно-познавательные компетенции - это совокупность компетенций ученика в сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, методологической, общеучебной деятельности соотнесенной с реальными познаваемыми объектами.

Сюда входят способы организации-- целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки.

По отношению к изучаемым объектам ученик овладевает креативными навыками: добыванием знаний непосредственно из окружающей действительности, владением приемами учебно-познавательных проблем, действий в нестандартных ситуациях.

Формирование учебно-познавательных компетенций является необходимым условием эффективности учебной деятельности учащихся в школе. Осуществляется оно по двум основным направлениям:

• содержание учебного предмета;

• определённая организация познавательной деятельности.

Обеспечить качественное усвоение стандарта образования возможно только через деятельностный подход к обучению.

Примеры формулировок учебно-познавательных компетенций в деятельностной форме:

-ставить цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою цель;

-организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей учебно-познавательной деятельности;

-задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать причины явлений, обозначать свое понимание или непонимание по отношению к изучаемой проблеме;

работать с инструкциями, использовать элементы вероятностных и статистических методов познания, описывать результаты, формулировать выводы;

-выступать устно и письменно о результатах своего исследования с использованием компьютерных средств и технологий (текстовые и графические редакторы, презентации);

-иметь опыт восприятия картины мира.

Определение содержания учебно-познавательной компетентности школьников предусматривает раскрытие сущности учебно-познавательной деятельности, при осуществлении которой собственно и проявляется данная компетентность.

Учебно-познавательную деятельность определяют как самоуправляемую деятельность учащегося по решению личностно-значимых и социально-актуальных реальных познавательных проблем, сопровождающуюся овладением необходимыми для их разрешения знаниями и умениями по добыванию, переработке и применению информации.

Для формирования учебно-познавательных компетенций необходимы современные технологии организации учебно-воспитательного процесса: технология проблемного и проектного обучения; развития критического мышления.

Она предполагает:

· выражение учащимися своего собственного мнения, чувств, активное включение в реальную деятельность;

· происходит непроизвольное запоминание явлений и процессов;

· стимулируется развитие творческого мышления, воображения;

· кроме того, создаются условия не только для свободы выражения мысли, но и для осмысления воспринимаемого.

Учебный процесс, целью которого является формирование учебно-познавательной компетентности, должен развиваться в рамках личностно-деятельностного подхода. Считается, что одним из активных методов формирования учебно-познавательной компетенции на уроке является создание проблемных ситуаций, суть которых сводится к воспитанию и развитию творческих способностей учащихся, к обучению их системе активных умственных действий. Эта активность проявляется в том, что ученик, анализируя, сравнивая, синтезируя, обобщая, конкретизируя фактический материал, сам получает из него новую информацию.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

Алексеева, Е. Е. Методика формирования функциональной грамотности учащихся в обучении математике / Е. Е. Алексеева // Проблемы современного педагогического образования. - 2020. - № 66-2. - С. 10-15.

Стулова, О. К. Формирование функциональной читательской грамотности у младших школьников с помощью конструктора приемов / О. К.Стулова // Социальные и педагогические вопросы образования : сборник материалов Международной научнопрактической конференции. - 2020. - С. 124-127.