Построение нормального зубчатого зацепления

При построении нормального зубчатого зацепления должны быть известны: количества зубьев зубчатых колес z1 и z2, модуль т и угол зацепления α.

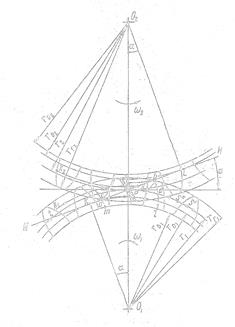

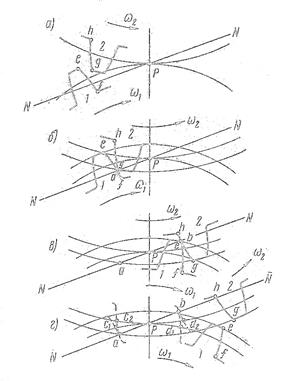

Построение зубчатого зацепления ведется в такой последовательности (рис. 5.16).

Вычисляем радиусы начальных окружностей r1 и r2 и межосевое расстояние А:

Проводим линию центров, отмечаем на ней центры О1 и О2 и полюс Р и наносим начальные окружности (окружности. на рисунке нанесены неполностью).

Через полюс Р проводим общую касательную к начальным окружностям (перпендикулярно к линии центров) и к ней под углом α - линию зацепления NN. Из центров О1 и О2 восстанавливаем перпендикуляры к линии зацепления О1К и О2L. Длины этих перпендикуляров есть радиусы основных окружностей. Проводим эти окружности.

2. Вычисляем радиусы окружностей головок и впадин обоих колес и проводим эти окружности:

|

Перекатывая линию зацепления сначала по одной основной окружности, а затем подругой, описываем точкой Р линии зацепления эвольвенты (профили зубьев) в пределах от основной окружности (или окружности впадин) До окружности головок (Построение эвольвент на рисунке не показано. См. § 5. 4.)

В зависимости от количества зубьев радиус окружности впадин может быть больше радиуса основной окружности или меньше. В первом случае (rB > rO ) весь профиль зуба в пределах между окружностями головок и впадин очерчивается по эвольвенте. Во втором случае (rB < rO) профиль зуба очерчивается по эвольвенте только в пределах между окружностями головок и основной (так как внутри основной окружности эвольвента расположена быть не может). В пределах между основной окружностью и окружностью впадин профиль очерчивается отрезком радиальной прямой, сопрягаемой с эвольвентой. Построенные профили зубьев сопрягаются с окружностью впадин дугами радиусом ρ=0,3m..

В зависимости от количества зубьев радиус окружности впадин может быть больше радиуса основной окружности или меньше. В первом случае (rB > rO ) весь профиль зуба в пределах между окружностями головок и впадин очерчивается по эвольвенте. Во втором случае (rB < rO) профиль зуба очерчивается по эвольвенте только в пределах между окружностями головок и основной (так как внутри основной окружности эвольвента расположена быть не может). В пределах между основной окружностью и окружностью впадин профиль очерчивается отрезком радиальной прямой, сопрягаемой с эвольвентой. Построенные профили зубьев сопрягаются с окружностью впадин дугами радиусом ρ=0,3m..

Вычисляем толщину зуба и ширину впадины

и откладываем по начальным окружностям в обе стороны от точки P по нескольку равных им дуг. Через полученные точки проводим, чередуясь, симметричные и подобные построенным ранее боковые профили зубьев. Для этого по первоначально построенным профилям можно из плотной бумаги вырезать шаблоны.

На этом построение зубчатого зацепления закончено.

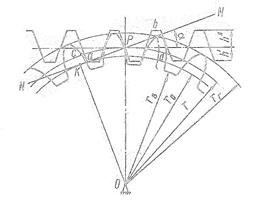

Аналогично строится картина реечного зацепления (риc. 5.17).

Разница заключается лишь в том, что у рейки вместо окружностей

будут прямые линии. Профиль зуба рейки также очерчивается отрезком прямой, перпендикулярной линии зацепления (эвольвента основной окружности с бесконечно большим радиусом преобразуется в прямую).

2. Качественные показатели зацепления

Коэффициент удельного скольжения - учитывает степень влияния кинетических и геометрических факторов на износ зубьев.

Коэффициент удельного скольжения - учитывает степень влияния кинетических и геометрических факторов на износ зубьев.

Коэффициент перекрытия или плавности ε – учитывает плавность и непрерывность зацепления.

Коэффициент формы зуба Y – оценивает изгибную прочность зуба.

Коэффициент удельного давления Ө - учитывает влияние геометрии зуба на величину.

а) Коэффициент удельного скольжения.

|

Чем дальше от полюса, тем выше скорость скольжения  значит ножка зуба изнашивается больше чем головка

значит ножка зуба изнашивается больше чем головка

|

;

Зуб шестерней изнашивается больше чем зуб колеса.

б) Линия зацепления. Дуга зацепления. Коэффициент

перекрытия

Совершенно очевидно, что каждый зуб зубчатого колеса находится в зацеплении не на всем своем пути, а только на каком-то участке, т. е. в какой-то точке он входит в зацепление, а в какой-то - выходит из него.

Рассмотрим, как найти эти точки.

Допустим, колесо 1 - ведущее и вращается по часовой стрелке,

а колесо 2 - ведомое и вращается против часовой стрелки (рис. 5.18).

В положении, изображенном на рис. 5.18, а, зубья этих колес еще не находятся в зацеплении, но при повороте колеса 1 в какой-то момент правый профиль зуба еf вступит в соприкосновение (зацепление) с правым профилем зуба 2-gh. Где это произойдет? Совершенно очевидно, что первой вступит в зацепление точка g зуба 2 ведомого колеса, лежащая на окружности головок (какая точка зуба 1 первой вступит в зацепление, нам пока не видно). Но нам известно, что зубья могут касаться только на линии зацепления NN. Следовательно, первой точкой касания '(зацепления) зубьев будет та, где точка g попадет на линию зацепления, т. е. точка пересечения окружности головок ведомого колеса с линией зацепления - точка а. На рис. 5.18, б показано положение зубьев в начале зацепления.

В положении, изображенном на рис. 5.18, а, зубья этих колес еще не находятся в зацеплении, но при повороте колеса 1 в какой-то момент правый профиль зуба еf вступит в соприкосновение (зацепление) с правым профилем зуба 2-gh. Где это произойдет? Совершенно очевидно, что первой вступит в зацепление точка g зуба 2 ведомого колеса, лежащая на окружности головок (какая точка зуба 1 первой вступит в зацепление, нам пока не видно). Но нам известно, что зубья могут касаться только на линии зацепления NN. Следовательно, первой точкой касания '(зацепления) зубьев будет та, где точка g попадет на линию зацепления, т. е. точка пересечения окружности головок ведомого колеса с линией зацепления - точка а. На рис. 5.18, б показано положение зубьев в начале зацепления.

Далее профиль еf будет нажимать на профиль gh и скользить по нему до тех пор, пока они не выйдут из зацепления. При этом зацепление (касание)

профилей будет происходить все время только на линии зацепления. Последней будет находиться в зацеплении точка е ведущего зуба, лежащая на окружности головок. Поэтому последней точкой зацепления будет точка пересечения окружности головок ведущего колеса с линией зацепления - точка b. Положение зубьев в конце зацепления пока за но на рис. 5.18, в.

При дальнейшем повороте колес зубья уже не будут нах

одиться в зацеплении (рис. 5.18, г).

Таким образом, зубья будут касаться только на участке аb. Этот участок называется р а б о ч и м у ч а с т к о м л и н и и з а ц е п л е н и я.

Дуги c1 d1 и c2 d2 между положениями соответствующих профилей зубьев в начале и конце зацепления для каждого из колес (эти профили показаны пунктирными линиями) есть пути, проходимые зубьями за время зацепления одной пары зубьев, измеренные по начальным окружностям. Так как начальные окружности катятся одна по другой без скольжения, то эти дуги равны между собой. Эти дуги называются д у г а м и з а ц е п л е н и я.

Рабочий участок аb отмечен также на рис. 5.16 и 5.17. Через точки а и b проведены (пунктирными линиями) положения правых профилей зубьев колеса 1 в начале и конце зацепления. Дуга cd на этом рисунке также является дугой зацепления колеса 1 (для колеса 2 дуга зацепления не обозначена).

При работе зубчатых колес необходимо, чтобы в любой момент времени зубья находились в зацеплении. Для этого требуется, чтобы дуга зацепления была больше шага. В самом деле, каждый последующий зуб вступает в зацепление (в точке а), когда зуб пройдет по начальной окружности путь, равный шагу t. Поэтому путь, проходимый зубом за время зацепления одной пары зубьев (дуга зацепления), должен быть больше шага. В противном случае первая пара зубьев выйдет из зацепления раньше, чем войдет в зацепление следующая пара зубьев, т. е. будут такие промежутки времени, когда ни одна пaрa зубьев не будет находиться в зацеплении. Этого, конечно, допускать нельзя.

Отношение дуги зацепления к шагу называется к о э ф ф и ц и е н т о м п е р е к р ы т и я  :

:

Это отношение должно быть больше единицы. На практике берется

.

.

Коэффициент перекрытия характеризует плавность зацепления  , он показывает среднее количество пар зубьев, находящихся одновременно в зацеплении. Чем больше коэффициент перекрытия, тем плавнее, спокойнее работает зубчатая передача. I

, он показывает среднее количество пар зубьев, находящихся одновременно в зацеплении. Чем больше коэффициент перекрытия, тем плавнее, спокойнее работает зубчатая передача. I

Рабочий участок линии зацепления аЬ равен дуге тl (рис. 5. 16), проходимой зубом за время зацепления по основной окружности. А так как дуги , проходимые зубом по различным окружностям, пропорциональны их радиусам, то

откуда

Подставляя это значение в формулу для определения коэффициента перекрытия, получим

(5.20)

(5.20)

Этой формулой удобно пользоваться при определении коэффициента перекрытия. При этом надо иметь в виду, что с изменением угла зацепления изменяется (при прочих равных условиях) и длина рабочего участка линии зацепления.