Приспособление и устойчивость растений

Методические рекомендации

Изучение раздела необходимо начать с изучения основ устойчивости и неспецифических ответных реакций клетки на повреждающее воздействие. Следует обратить внимание на то, что в основе повреждений лежит денатурация белков, приводящая к ряду физико-химических изменений цитоплазмы, в том числе к повышению сродства к красителям, увеличению светорассеяния, нарушению избирательной проницаемости и выходу веществ из клетки. Эти признаки могут быть использованы для диагностики состояния растения, определения жизнеспособности зимующих растений.

Тема 7.1 Физиологические основы устойчивости растений

Растения в процессе онтогенеза часто испытывают воздействие неблагоприятных факторов среды (жара, холод, засуха, избыточное увлажнение, засоление почв, загрязнение среды). Любой экологический фактор имеет пределы положительного влияния. Способность растений сохранять относительно стабильное состояние (гомеостаз) при изменяющихся условиях среды называется устойчивостью. В основе устойчивости лежит адаптация - генетическая приспособленность к закономерно изменяющимся условиям среды.

Как правило, несильные и кратковременные изменения факторов внешней среды не приводят к существенным нарушениям физиологических функций растений, что обусловлено их способностью сохранять относительно стабильное состояние при изменявшихся условиях внешней среды, т.е. поддерживать гомеостаз. Однако резкие и длительные воздействия приводят к нарушению многих функций растений, а часто и к гибели целого организма. Чем меньше отклонение функции от нормы и чем быстрее она возвращается к норме после снятия воздействия, тем выше устойчивость растения к данному фактору.

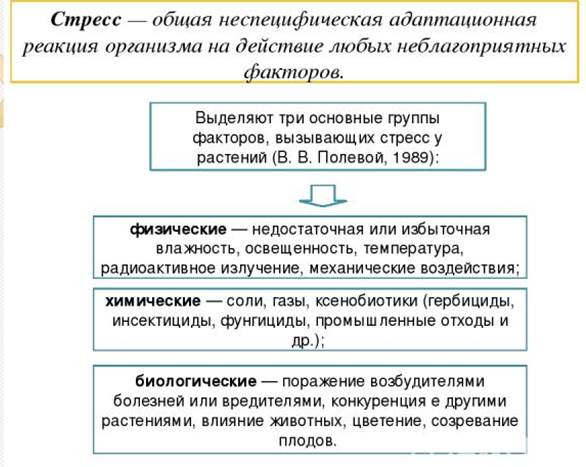

При воздействии на растение неблагоприятных условий в нем возникает напряженное состояние - стресс, мобилизующий защитные силы организма. Сила стресса зависит от скорости нарастания неблагоприятной ситуации. При медленном развитии неблагоприятных условий организм легче приспосабливается к ним. Это может даже привести к повышению устойчивости. Происходит закаливание, т. е. обратимое физиологическое приспособление к неблагоприятным воздействиям под влиянием внешних условий. Причем во многих случаях закаливание по отношению к одному фактору способствует повышению устойчивости к некоторым другим. В основе почти всех повреждающих воздействий лежит денатурация белков, т. е. утрата ими пространственной структуры, поэтому повышение устойчивости белков или накопление сахаров, обладающих защитным действием, обеспечивает неспецифичную устойчивость к разнообразным повреждающим воздействиям.

Устойчивость растений к неблагоприятным условиям имеет разный характер. В ее основе может лежать избегание неблагоприятного воздействия, например, путем синхронизации жизненного ритма с сезонными изменениями. Так, растения с коротким вегетационным периодом (эфемеры) растут и развиваются во время выпадения осадков. Другие растения (кактусы) запасают воду, некоторые (люцерна) - имеют мощную корневую систему, подающую воду с большой глубины. У многих растений есть разные защитные приспособления для уменьшения потери воды: сильно развитая кутикула, заглубленные устьица, сокращение транспирирующей поверхности за счет свертывания листьев и т.д., т.е. существуют морфоанатомические и физиологические особенности, обеспечивающие устойчивый водный баланс в условиях недостатка влаги. Благодаря этому растения избегают действия засухи на цитоплазму.

В основе другого вида устойчивости лежит выносливость, т. е. способность в процессе адаптации перестраивать как скорость, так и направление процессов обмена веществ таким образом, чтобы процессы жизнедеятельности были возможны в изменившихся условиях.

Устойчивость растений к неблагоприятному воздействию зависит от фазы его развития. Наибольшую устойчивость имеет растение в покоящемся состоянии. Активный вегетативный рост и особенно переход к размножению (формированию гамет) являются критическим периодом. В это время растения очень чувствительны к неблагоприятным условиям и существенно снижают свою продуктивность.

Устойчивость растений к неблагоприятным условиям среды с точки зрения агрономической науки оценивается по тому, насколько изменяется продуктивность растений под влиянием этих условий по сравнению с продуктивностью их на оптимальном фоне. Оценка устойчивости растений к экстремальным факторам (холоду, морозу, засухе, жаре, засоленности) важна для селекционной и агрономической практики.

Наиболее надежные методы оценки устойчивости растений к экстремальным факторам - полевые и вегетационные методы. Однако большая трудоемкость и продолжительность этих методов вынуждает исследователей применять разнообразные лабораторные или лабораторно-полевые методы диагностики устойчивости растений. В полевых условиях обычно регистрируют ростовые процессы, т. е. учитывают высоту растений, кустистость, формирование листового аппарата при действии тех или иных неблагоприятных условий.

В основе лабораторных методов лежит определение изменений физиолого-биохимических процессов, происходящих в растениях под действием различных факторов. Высокая способность растений сохранять относительно стабильное состояние при изменяющихся условиях внешней среды обусловливает их большую устойчивость. Хорошим диагностическим показателем степени повреждения является выход электролитов из тканей растений, связанный с утратой проницаемости мембран клетки. Чем в большей степени произошло повреждение мембран, тем интенсивнее выход веществ.

В зависимости от вида действующего фактора физиологические показатели могут различаться. Для характеристики засухоустойчивости определяют водоудерживающую способность тканей. При диагностике морозоустойчивости учитывают накопление сахаров. Устойчивость к засолению можно определить, проращивая семена на растворах с разными концентрациями солей.

Установлено, что устойчивость одного и того же сорта существенно меняется под влиянием разнообразных условий среды, при которых развиваются растения. Поэтому следует ориентироваться не на абсолютную, а на относительную устойчивость, выявляя уровни устойчивости сортов относительно друг друга. Для этого необходимо использовать сорта-классификаторы, в качестве которых следует брать два-три хорошо известных сорта из числа районированных в данной зоне, четко различающихся между собой по уровню устойчивости к данному типу стресса (высокий, средний и неустойчивый сорта).