В постэмбриональном развитии клещи проходят 4-5 фаз: личинка, 2—3 нимфы и имаго (самцы и самки).

Биология развития включает характерные для клещей стадии развития: яйца, предличинки (стадия, протекающая в яйце), личинки, нимфы 1 (протонимфа), нимфы 2 (телеонимфа) и половозрелой формы имаго. У отдельных групп клещей половозрелыми становятся нимфы. Оплод самка отклад яйца (40-50 шт) на пов кожи. На 3-5 сут выходит L (3 пары конечностей, нет пол аппарата, подвижна, чувст к акарицидам). Далее стан пассивной (хризолида)-не питается, не передвиг, происх гистолиз (кроме НС) и гистогенез протонимфы 2-3 сут. N1(актив и пассив) - N2(актив и пассив) – диф самцы и самки. На хризолиду акарициды не действуют. Оплод происх в момент выхода самки из оболочки хризолидной телеонимфы. Среди акариформных клещей представлены все типы паразитизма, характерные для членистоногих, кроме временных эктопаразитов с кратковременным питанием.

Распростронение: повсеместно. Условие распростронения зима.

Меры борьбы. 1.Уничтожение клещей на теле, помнить, что лишь тотальная обработка или системнодействущее (инъецируют п/к или в/м) лечение способны купировать процесс. 2.Уничтожение клещей вне тела. 3.Поднятие резистентности организма. Инсектоакарициды используют двукратно, в первый раз погибают личинки, проте-, дейто-, телеонимфы; во второй раз погибают вышедшие из яйца личинки и из хризолиде нимфы.

114. Альвеококкоз: биология возбудителя, диагностика, лечение и профилактика.

Альвеококкоз – паразитарная болезнь плотоядных животных, вызываемая ленточными гельминтами, относящимся к виду альвеакокус мильтилокулярис, семейства тенииде. Гельминты паразитируют в тонкой кишке диффинитивных хозяев, личиночная – в паранхимотозных органах промежуточных хозяев. ДХ-волки, песцы, собаки, лисы, реже кошки. Облигатные ПХ – полевые и домашние мыши, суслики, белки, зайцы, ондантры. Факультативные ПХ – КРС, МРС, свиньи, человек, где личинки редко достигают инвазионной стадии.

Alveococcus miltilocularis — мелкие цестоды длиной 2—6 мм, состоящие из 3—4 члеников. Сколексы вооружены двумя рядами крючьев. 28—32 крючка. Матка в зрелом членике имеет шарообразную форму. Яйца тениидного типа, округлые, желтовато-серые. В матке 300— 410 яиц.

Развитие альвеококка происходит с участием дефинитивных хозяев (песцов, лисиц, собак, волков и корсаков) и промежуточных (хлопковых крыс, полевок, хомяков, ондатр, реже - человека).

ДХ заражаются поедаю внутренние органы ПХ, которые поражены инвазионными личинками, то есть пузырями. Дефинитивные хозяева вместе с фекалиями выделяют во внешнюю среду членики паразита, заполненные яйцами. Промежуточные хозяева заражаются альвеококкозом при заглатывании с кормом или водой яйца гельминта тениидного типа. Человек может заразиться при поедании сырых ягод земляники, черники, клюквы и брусники, собранных в районах обитания инвазированных лисиц и песцов. В пищеварительном тракте грызунов и человека онкосферы освобождаются от оболочек, внедряются в стенку кишечника и током крови заносятся чаще в печень, а также в другие органы, где превращаются в личиночную стадию альвеококка. При поедании инвазированных грызунов в кишечнике лисиц, песцов и других плотоядных альвеококк достигает половозрелой стадии через 1-1,5 месяца; срок его жизни у дефинитивных хозяев не превышает 3,5 месяцев.

Диагностика путем обнаружения члеников в фекалиях (гельминтоскопия) по методу последовательных смывов или яиц тениидного типа по методу Фюллеборна (с обязательным последующим обнаружением члеников, (матка шаровидной формы, у эхинококка мешковидная); обнаружение яиц флутационным методом (окрогло-овальные, грязно-серые, внутри эмбриональная личинка (онкосфера) с 3мя парами зародышевых крючьев).

У промежуточных хозяев диагноз ставят путем гельминтологического исследования паренхиматозных органов убойных животных. Пузыри альвеококкуса дифференцируют от пузырей эхинококкуса и тонкошейной финны. Пузыри альвеококкуса на разрезе имеют ячеистое строение и не содержат жидкости, тогда как пузырь эхинококкуса всегда наполнен слегка мутноватой жидкостью. Тонкошейная финна, как правило, локализуется на брыжейке, реже - на поверхности печени. Внутри находятся жидкость и один сколекс белого цвета на длинной шейке, хорошо видимый невооруженным глазом. Распростроненние: регионы Сибири, республики Средней Азии, Казахстан, Кавказ, там природно-очаговое заболевание.

Лечение и проф. меры борьбы. При выявлении альвеококкоза у собак и пушных зверей наиболее эффективны празиквантел (дронцит) и азинокс. Из комплексных препаратов - дронтал плюс, празицид, альбен-С.

Для профилактики: уничтожение безнадзорных животных, ограничение количества собак при отарах (до двух), паспортизация поголовья, плановые дегельминтизации собак ежеквартально, обязательное оборудование типовых скотомогильников для утилизации пораженных органов животных в хозяйствах. В период дегельминтизации, а затем в течение суток собак держат на привязи в специально отведенном месте. Все выделившиеся за это время фекалии собирают в металлическую емкость и обезвреживают путам сжигания или кипячения в течении 20 мин.

Шкурки песцов, пушных зверей и лис снимают, обрабатывают в специальных помещениях в спецодежде с соблюдением мер предосторожности, после чего пол дезинфицируют 5-10 %-ным раствором хлорной извести, фекалии либо глубоко зарыть, либо сжечь.

В эндемичных очагах альвеококкоза для питья следует употреблять кипяченую воду; фрукты, ягоды и овощи перед едой тщательно моют.

115. Аскариоз свиней: биология возбудителя, комплекс лечебно –профилактических мероприятий.

Аскариоз свиней – паразитарная болезнь, вызываемая круглыми гельминтами, относящимися к семейству аскариде, роду аскарис, виду аскарис суис.

Заболевание вызывает нематода из подотряда Ascaridata. Локализация – специфическое место в тонкой кишке, неспецифические – в желчных ходах печени, желудке, рот полости, носоглотке. Возбудитель Ascaris suum.

Биология развития. Аскариды — геогельминты, в организме хозяина развиваются со сложной миграцией по аскаридному типу. Половозрелые самки продуцируют ежесуточно до 200 тыс. яиц, которые с фекалиями выделяются наружу. При 24—26 °С и наличии влаги в яйце развивается личинка до инвазионной стадии за 21— 28 сут. Свиньи заражаются при заглатывании инвазионных яиц с кормом или водой. В кишечнике из яиц выходят личинки и внедряются в кровеносные сосуды. Затем по воротной вене они попадают в печень, а через полую вену — в правое предсердие. Оттуда личинки переносятся в легкие, в мельчайшие капилляры, в альвеолы, передвигаются в бронхиолы, бронхи, со слизью попадают в ротовую полость и снова заглатываются. Попав в кишечник, вырастают до половозрелых гельминтов за 1,5—2,5 мес. Продолжительность жизни нематоды в среднем равна 4—10 мес.

Лечение. Применяют препараты Пиперазина, Нилверм , Фенбендазол (Панакур), Фебантел (Ринтал) и др. Против аскаридоза проводят мероприятия с учетом технологии содержания свиней и особенностей течения болезни в зависимости от климато-географических условий. В репродукторных, племенных и репродукторно-откормочных хозяйствах за месяц до опороса дегельминтизируют всех свиноматок. В неблагополучных хозяйствах поросят подвергают преимагинальной дегельминтизации с 35 - дневного возраста с мая по декабрь: первый раз в возрасте 33-40 сут; второй - 50-55 сут и третий раз в возрасте 90 сут, с декабря по май: первый раз в возрасте 50-55 сут, второй - 90 сут. В откормочных группах проводят гельминтокопрологические исследования и при необходимости животных дегельминтизируют. Свинарники - маточники дезинвазируют перед каждым туром опоросов, свинарники для доращивания поросят и откормочники – перед очередной загрузкой помещений. Карантинные помещения обрабатывают после перевода животных на откорм, а откормочные свинарники – после окончания очередного цикла откорма. Свинарники и выгулы обрабатывают 10%-ной водной эмульсией ксилонафта и 5%-ным раствором едких натра или калия.

116. Бабезиоз собак: этиология, диагностика, лечение и профилактика.

Пироплазмоз (бабезиоз) - кровепаразитарная болезнь собак, сопровождающаяся сильной лихорадкой и протекающая как остро, так и хронически при явлениях гемоглобинурии, желтухи, анемии.

Этиология.Babesia canis / Babesia gibsoni: характерны двойные грушевидной формы, мерозоиты размером 3,5-4,3/2,2-2,9 микрометра, расположенные под острым углом. Одноклеточный кровепаразит круглой, овальной, грушевидной или амебовидной формы. Паразит локализуется в эритроцитах, плазме крови, нейтрофилах, мононуклеарах, реже в паренхиматозных органах. В одном эритроците встречаются по 1-2 особи, нередко больше. Бабезии в эритроцитах собак больших размеров, чем животных других видов. Они могут достигать 7 мкм и заполнять весь эритроцит.

Переносчики пироплазмоза собак - клещи родов Dermacentor, Rhipicephalus, нападающие на них в теплый период года (обычно весной и осенью). Передача пироплазм клещами происходит трансовариально. Клещи чаще присасываются в области грудной клетки и в нижней части шеи собак.

Симптомы. Наиболее чувствительны к пироплазмозу молодые и породистые собаки, у которых исход болезни часто летальный. Инкубационный период при заражении животных через клещей 2-10 дней, при заражении кровью - 2-20 дней. Болезнь может протекать сверхостро, остро и хронически. При сверхостром течении отмечают внезапную гибель собак без проявления видимых симптомов.

При остром течении: нет аппетита, угнетение, одышка. Температура тела повышается до 41-42 °С и держится на таком уровне в течение 2-3 сут. Пульс учащенный (120-160 в минуту), нитевидный, в дальнейшем становится аритмичным, сердечный толчок усилен. Видимые слизистые оболочки бледные, цианотичные, с желтушным оттенком. На 2-3-й день подъема температуры появляется гемоглобинурия (моча становится красноватого или кофейного цвета). Наблюдают парезы, особенно задних конечностей, затем может наступить паралич. При нарастании клинических признаков смерть наступает на 3-5 день.

Хроническое течение бывает у ранее переболевших пироплазмозом собак или у животных с повышенной резистентностью (чаще у беспородных). Эта форма болезни характеризуется развитием анемии, мышечной слабостью и истощением. Нередко появляются поносы с ярко-желтым окрашиванием фекальных масс. Продолжительность болезни 3-8 нед. Болезнь заканчивается выздоровлением.

Диагностика. Диагноз на бабезиоз ставят на основании эпизоотологических данных, сезонности заболевания, клинических признаков болезни, результатов патологоанатомического вскрытия павшего животного, обязательным исследованием мазков крови. Для мазка берут каплю крови из переферических сосудов (из уха) и окрашивают по Романовскому-Гимзе.

Лечение. Этиологическое: Имидокарб (Имидосан, Пиро-стоп), Беренил, Пиролиз. Симптоматическое: преднизолон, внутривенные вливания глюкозы, Рингера, витмаинизация рибофлавином, витмином С, К.

Профилактика. Применение инсекто-акарицидных препаратов: капель, ошейников, спреев (Адвантикс. Форесто, Инспектор и др.)

117. Выберите антгельминтное средство для лечения животных с цестодозами.

Плотоядные: Дипилидиоз. Возбудитель огуречный цепень. Человек тоже болеет. Препараты – празиквантел (дроцид), дронтал плюс, дронтал для кошек. Эхинококкоз собак. Человек заражается проглатывая яйца эхинококус гранулезис. Препараты – дронцит, азинокс

МРС: монизиоз - фенбелдазол двукратно.

Лошади: анаплоцефалидоз – групповым методом – фенбендазол, единично – ализан-паста.

В настоящее время среди лекарственных препаратов получили распространение универсальные средства, которые возможно применять как при моно-, так и полиинвазиях. Они действуют как в отношении имаго, так и в отношении яиц и личинок ленточных гельминтов. Всеми этими свойствами обладают цестодоцидные средства на основе бензимидазол карбаматов. Наибольшую популярность получили препараты на основе фенбендазола и альбендазола. Механизм действия основан на снижении активности фумарат-редуктазы, сокращении поступления глюкозы (воздействие на имаго и личинок), а также нарушении функции микротрубочек при делении клеток (воздействие на яйца гельминтов).

Бензимидазол карбаматы особенно эффективны для жвачных животных. Благодаря рубцовому пищеварению эти соединения медленно всасываются, тем самым наблюдается более продолжительное токсическое воздействие на паразитов.

При назначении данных лекарственных средств существует ряд ограничений. Их не рекомендуется применять при остром фасциолезе, во время случного периода, стельным коровам и лошадям в первую треть, суягным овцам — в первую половину беременности.

На основе фенбендазола производятся препараты Фебтал, Фенбенгран гранулят 22,2%, Фенбендазол таблетки. В качестве лекарственных средств, содержащих альбендазол, в России представлены Альбендазол 10%, Альбендазол суспензия 2,5% и 10%, а также Альвет суспензия и в форме гранул, Альбен гранулы.

Среди антигельминтных препаратов против цестод нового поколения необходимо выделить инъекционный препарат на основе метаболита альбендазола — рикобендазола (альбендазола сульфоксида). Эта форма позволяет избежать возникновения резистентности паразитов к бензимидазолам, а также повысить эффективность дегельминтизации мелкого и крупного рогатого скота. На основе рикобендазола препарат Риказол.

Российские животноводы также могут воспользоваться комплексными препаратами, содержащие салициланилиды и бензимидазол карбаматы. Например, в основе рецептуры Альбен Форте и Гельмицид лежит синергетическая комбинация альбендазола и оксиклозанида.

Широко используемый при лечении плотоядных представитель изоквинолонов празиквантел в продуктивном животноводстве входит в состав комплексных синергетических антигельминтиков. Празиквантел проявляет активность против цестод и трематод. Попадая в организм, он быстро всасывается, поэтому имеет небольшую продолжительность действия. Механизм его действия основан на параличе мышц паразитов, вследствие чего гельминты теряют возможность прикрепляться к стенкам кишечника. Для лечения гименолепидоза, дифиллоботриоза. На основе празиквантела и ивермектина производится препарат Празивер, а также Монизен.

118. Гастрофилёз лошадей: биология возбудителя, клинические признаки, лечение и профилактика.

Гастрофилёз - паразитарная энтомозная болезнь животных, вызываемая личинками желудочно-кишечных оводов, сем. Gastrophilidae. У лошадей чаще паразитируют четыре вида: Gastrophilus intestinalis (большой желудочный овод), G. vetеrinus (кишечный овод, 12перстник), G. haemorrhoidalis (краснохвостый овод, или усоклей), nigricornis (черноус), inermis (малый желуд. овод, якорек) и G. pecorum (восточный овод, или травняк).

Биология возбудителя. Жизненный цикл: самки желудочно-кишечных оводов откладывают по 500-700 яиц на волосы лошадей и ослов, а самки восточного овода могут откладывать яйца вне организма животных (на траву, копыта). Через 1-2 недели из яиц выходят мелкие личинки I стадии. Животные испытывают зуд, почесывают зубами и лижут языком зудящие места, в результате личинки I стадии попадают в рот, а затем в желудок (кишечник). Яйца восточного овода вместе с травой или сеном попадают в рот животным, и здесь происходит вылупление личинок из яиц и дальнейшая миграция в желудок. В желудке в краниальной части и в начале двенадцатиперстной кишки личинки прикрепляются к слизистой оболочке. Через 9-10 месяцев личинки покидают места своего паразитирования и вместе с испражнениями выбрасываются во внешнюю среду. Только личинки усоклея после паразитирования в желудке дополнительно еще фиксируются на кратковременный период в конце прямой кишки (слизистой ануса). Попавшие на почву личинки оводов зарываются в нее и превращаются в куколку. При благоприятных условиях через 1-1,5 мес. из куколок выходят самки и самцы. Спаривание особей разного пола происходит в воздухе, и затем уже начинается откладка яиц. Окрыленные оводы живут 1-2 недели. В течение года развивается одна генерация гастрофилов.

Клинические признаки. Стоматит и фарингит обнаруживают в первой стадии болезни. При осмотре ротовой полости отчетливо заметны в слизистых нитевидные, извилистые пути миграции личинок. Нарушается акт пережевывания, затруднено глотание, лошади держат голову в вытянутом состоянии. Вторая стадия болезни протекает без характерных признаков: нарушение пищеварения, коликоподобные приступы, гастрит, гастроэнтерит, при повыш ИИ прободная язва желудка, внутр кровотеч, неопластич изменения сл об кишечника и желудка. При паразитировании в прямой к проктит, геморрой, анальные кровотеч. М.б. летально. Общая картина оводовой инвазии характерна снижением количества эритроцитов, истощением, угнетением и пониженной работоспособностью больных лошадей.

Лечение. Препараты ривертин, универм, а также авермектиновая паста. Перед дачей указанных препаратов животных выдерживают на 12-часовой голодной диете. Целесообразно применять раннюю фармакотерапию. Химиотерапия. Ранняя осенью сентябрь-октябрь после окончания лета насекомых с целью уничтожения личинок вышедших из яйца Гипотентин П/К. поздняя весной ивомек, гипотентин.

Профилактика. Общие мероприятия: организация полноценного кормления и соблюдение зоотехнических норм содержания животных, в дни массового лёта оводов содержание лошадей в помещениях, выпас рано утром, вечером, ночью. Для уничтожения имаго оводов рода Gasterophilus рекомендована дезинсекция наружных стен конюшен с июня по август каждые 15 дней одним из следующих препаратов: стомазан, эктоцин–5, ратокс, фармацидол–600.

119. Гельминтозоонозы и принципы борьбы с ними (на примере цистицеркоза свиней).

Гельминтозоонозы - группа гельминтозов, возбудители которых могут паразитировать у человека и животных.

Возбудитель цистицеркоза свиней вызывает у человека тениоз. Человек может быть и дефинитивным, и промежуточным хозяином. Ленточная стадия Tenia solium - в тонком кишечнике человека, личиночная Cisticercus cellulosa – в мышцах свиней, кабанов, плотоядных и у человека в гол. мозге, глазах, п/к клетчатке.

Биология развития: Биогельминт. Животное заражается яйцами с кормом→В киш-ке онкосфера→в кров сосуды→в мышцы→ через 3 мес. вырастают до инваз лич. Человек заражается при поедании плохо обработанного мяса. В киш-ке с помощью сколекса прикрепляются к слиз. киш-ка, через 2-3 мес. превращается в половозр. гельминта. Живут 7-10 лет.

Человек заражается как промежуточный хозяин 2 путями: при акте рвоты (когда сам дефинитивный х-н) и при заглатывании яиц.

Клин признаки у человека: расстройство ЖКТ. Лечение: человек - Празиквантелом, животных не лечат.

Принципы борьбы с цистицеркозом:

1. Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы всего мяса свиней.

Жевательные мышцы: делают надрезы (2 наружных, 1 внутренний с каждой стороны).

Сердце: 1-2 продольных и 1 несквозной поперечный разрезы.

В очагах цистицеркоза: жевательные мышцы – по 4 наружных, по 3 внутренних разреза с кажд стороны; сердце – 18-22 вертик, 7 попереч разрезов.

Также осматривают язык, при необходимости разрезают.

Результат: если > 3 на 40 см2 - уничтожают/утилизируют.

Если единично, то проварка (1,5-2 ч), заморозка (-12 С 10 сут), посол (10% соли к весу мяса 14 сут).

2. Проведение лабораторной диагностики при необходимости: люминисцент лампа ОЛД-41 (личинки красные); личинок в желудочный сок (если шевелятся, то живые).

3. Проведение соответствующих ветеринарных мероприятий:

- регулярное обследование животных на фермах,

- проведение регулярной профилактической дегельминтизации животных,

- запрет подворного убоя без ВСЭ,

- пораженные туши владельцам не возвращают, их утилизируют,

- обеззараживают туши только в местах вет надзора,

- все случаи заболевания регистрируются,

- проводят ВСЭ не только домашних свиней, но и диких кабанов, плотоядных.

4. Проведение соответствующих медицинских мероприятий:

- систематическое обследование людей (особенно работников ферм) в мед учреждениях, дегельминтизация больных (Празиквантел), фекалии уничтожаются,

- охрана почв и водоёмов от загрязнения человеческими фекалиями (устройство туалетов),

- соблюдение каждым человеком мер личной профилактики: не есть сырую или плохо обработанную свинину,

- санитарно-гигиеническое просвещение населения в неблагополучных районах.

120. Гиподерматоз крупного рогатого скота: биология возбудителя, диагностика, лечение и профилактика.

Гиподерматоз - паразитарная энтомозная болезнь животных, вызванная личинками оводов.

Hypoderma bovis (строка, спинномозговик) и Hypoderma lineatum (южный п/к овод, пищеводник). Биология: развитие с полным метаморф. После спаривания самка прячкется в укромное место и сидит неподвижно 1-2 сут, форм яйца, затем ищет жертву. Бовис шумно подлетает, пугая ж-е, за 1 подлет откладывает 1-2 яйца,а линеатум крадется по траве и за 1 подлет до 25 яиц на волоски конечностей, внут пов бедер, живот и вымя.> в яйце личинка 1й стадии, -> через 2-3 дня личинка вылупл-ся, спускается по волосу, через волосяной фолликул внедряется под кожу с пом протеолитич ферментов, превращ-ся в личинку 2й стадии, мигрирует вдоль сосудов к спинному мозгу, питается мясом, кровью и биологич. жид-ми, превращается в лич. 3й стадии, затем мигрирует наружу, расплавив кожу, переворач-ся дыхальцем к отверстию -> дышит в течение месяца - > окукливается в земле на 1-2 мес, -> взрослая особь - > роение (спаривание) через 20-30 мин после выхода имаго из куколки. Живут имаго 3-10, редко до 28сут.

Диагностика: комплексная, с учетом эпизоотол. данных, клин.катины и лаб.исследований.

Эпиз. – на заболеваемость влияет плотность расселения КРС, 70% популяции овода паразитирует на молодняке; имаго овода не стремятся покидат место размножения, если там есть КРС.

Клин.картина – беспокойство, гипорексия или анорексия, зуд и отечность кожи в местах проникновения личинок под кожу, затем в обл. спины и поясницы появляются болезненные припухлости (свищевые капсулы, желваки- март-май), кожа в этих местах грубая и бугристая, неэластичная, с повыш. темпер., болезненная. Если личинка на 3 стадии, ее можно выдавить, у H. lineatum плоские дыхальца, каплевидные, расп на расстоянии, у бовис воронкообразные и близко.

Лаб.диагностика: необходима для ранней диагностики, пров-т в окт-ноя, в РНГА.

Лечение и профилактика: Не допускается выгон на пастбища животных, поражённых личинками оводов, а также новых животных без предварительной обработки инсектицидами. В сезон лёта оводов животных необходимо содержать в помещениях, под навесом, в затенённых местах, выпасать утром - до начала лёта оводов, вечером - после окончания, ночью и днём в прохладную и ветреную погоду. В хозяйствах со стойловым содержанием животных с начала выпадения личинок на окукливание и до окончания регулярно убирают навоз, складируют и подвергают биотермическому обеззараживанию.

Летом 1 раз в 20 суток животных обрабатывают пиретроидами. (метод поливания 0,2 % водную эмульсию циперметрина, 2 % водную эмульсию гипхлофоса и 0,0025 % водную эмульсию бутокса). Лечение напр-но на уничт-е личинок в теле: проводят ранние обработки, после прекращения лёта оводов, на личинок I стадии, находящихся в состоянии миграции по организму животного. Если ранние обработки не проводились или оказались неэффективными, проводят поздние обработки, направленные на уничтожение личинок II и III стадий. Химиотерапия. Ранняя осенью сентябрь-октябрь после окончания лета насекомых с целью уничтожения личинок, вышедших из яйца Гипотентин П/К. поздняя весной ивомек, гипотентин.

Профилактика – репелленты: аксомат, кеатрин, умарет.

121. Гнус и меры борьбы с ним.

Гнус – общее название кровососущих насекомых. Компоненты гнуса: слепни (Сем. Tabanidae), мошки (Сем. Simuliidae), комары (Сем. Culicidae), мокрецы (Сем. Ceratopogonidae), москиты (Сем.Psychodidae). Для них характерно: двойственный тип питания (основная пища – нектар, а для созревания яиц в гонадах необходима белковая пища – кровь, и ей питаются только самки); развитие во влажной среде, а в стадии имаго – в воздушной; гонотрофическая гармония – ритмичное согласование пищеварения и откладки яиц. Гонотрофический цикл: оплодотворение, поиск жертвы и нападение на нее, акт кровососания (1мин – 20 мин), переваривание крови; откладка яиц.

Вет. и мед. значение: при мессовом нападении вызывают беспокойство у животного, являются механическими переносчиками инфекционных и инвазионных заболеваний.

Меры борьбы. Общехозяйственные мероприятия: животноводческие фермы следует размещать на расстоянии 1-1,5 км от водоемов, выпас животных следует организовывать во время наименьшей активности насекомых. При преобладании слепней животных пасут утром и ночью. Если доминируют комары, мокрецы, то пасут днем, если мошки – ночью. В период высокой активности гнуса животных содержат в помещениях. На окна и двери устанавливают сетки. На пастбищах делают теневые навесы. Внутренние и наружные поверхности в помещениях обрабатывают инсектицидами. В открытых загонах и на стоянках применяют костры – дымокуры (бочки с отверстиями для выхода дыма).

Для ограничения и ликвидации мест выплода насекомых строят гидротехнические сооружения (плотины). Проводят наземные и авиационные обработки инсектицидами мест выплода, в качестве ларвоцидов используют: Байтекс 5%, Актеллик 50% , Метатион 50%, ФОСы уже не используют.

Истребление окрыленных насекомых. Для массового истребления слепней применяют ловушки с инсектицидами. В качестве инсектицидов используют 2-5% эмульсии Байгона, пропитку повторяют через 2 недели. Уничтожение комаров, мошек, мокрецов на ограниченных территориях проводят гексахлорановым дымом шашек Г-17 в утренние и вечерние часы. Против слепней этот дым не эффективен. Эффективно действует мелкокапельное опрыскивание из аэрозольных аппаратов РАА-1, гидропультов таких инсектицидов, как Дибром и Оксамат 20%. Для уничтожения насекомых на больших площадях применяют термомеханические аэрозоли, которые получают с помощью генераторов МАГ, ТДА, АГП. Особенно эффективна такая обработка при ветреной погоде. Животноводческие помещения обрабатывают 1% водным раствором Циодрина, 0,5 %, раствором Метатиона и Неоцидола путем опрыскивания и поливания. Для обработки наиболее эффективны следующие препараты: Аллететрин, Ресметрин, Декаметрин, Сумитрин, Перметрин, Неопинамин. Кроме опрыскивания этими препаратами пропитывают ткани, делают ушные бирки. Их используют для гранул, наполнителями которых являются органические полимеры.

Генетические методы борьбы: стерилизация самцов насекомых облучением, звуковые устройства с высокой частотой звучания.

Наиболее эффективно сочетание химических и генетических методов борьбы. Используют и биологические методы: хищные рыбы - гамбузии, гельминты – мермитиды (паразиты насекомых), бактерии - турингин, гомелин, бактокумицид.

122. Демодекоз крупного рогатого скота: этиология, диагностика, лечение и профилактика.

Этиология: Демодекоз вызывается эндопаразитическими клещами рода Demodex, причем у каждого вида животных свой возбудитель. У КРС это D. bovis. Клещ имеет сигаровидное (червеобразное) тело длиной 200-300 мкм, имеют как и все клещи 4 пары конечностей.

Диагностика: комплексная, основана на эпизоотологических данных, клин. картине и лаб. исследованиях.

Эпиз: чаще в зонах с длительным стойловым периодом, зараж-ся телята в 1е дни жизни от матерей при подсосном методе, интенсивно перезаражаются телята при групповом содержании с 3 мес до 2 лет. Первые случаи болезни – конец зимы, наиболее яркое проявление апрель-август.

Клин.картина – клин. проявления с 3 мес: в обл-ти подгрудка, плеча, шеи, лопатки пальпируют демодекозные узелки, мелкие (сыпь, в поверхностных слоях кожи) и крупные (до 10 мм, глубоко в дерме), в центре узелков струп, после удаления которого из отверстия вытекает гной.

Лаб.диагностика = микроскопия соскобов/содержимого демодекозных бугорков. В области бугорка удаляют волос.покров, дезинфицируют спиртом, снимают струп, выдавливают содержимое и переносят острием инъекц-й иглы на предметное стекло.Иссл. вит. или морт. методом. Вит (м. Приселковой)-к соскобу неск капель керосина. Морт.-неск капель NaOH или KOH, подогрев и оставл на 30-40 мин.

Лечение: Общеизвестным способом профилактики и лечения демодекоза крупного рогатого скота является применение внутримышечных инъекций бабулина, эмульсии хлорофоса на рыбьем жире и вазелиновом масле, ивомек, содержащий 1% ивермектина.

Профилактика: карантин и обследование новых животных, март-май поголовное исследование стада, с трех мес., чистка свободных помещений, скармливание алиментарной серы. В неблагополучных – исключить контакт новорожд. с матерьми.

123. Диагностика балантидиоза свиней, меры борьбы.

Балантидиоз свиней - протозойная болезнь, вызываемая патогенными инфузориями из семейства Balantidiidae (балантидииде), роду балантидиум, виду балантидиум суис. Хар-ся поражением толстого отдела кишечника и сопровождается коликами, анемией, изнуряющей диареей, истощением и падежом животных. Может заболеть человек, крупный и мелкий рогатый скот и кролики.

Возбудители. Balantidium suis и В. coli, относящиеся к отряду Spirotricha. Оба вида морфологически сходны

БР: обитают в ободочной, прямой и слепой кишке. Могут проникать в кровеносные и лимфатические сосуды. Могут находиться в виде трофозоитов и цист. Трофозоиты имеют овальную или яйцевидную форму. Тело покрыто ресничками. Цисты имеют округлую форму, покрыты двухконтурной оболочкой, неподвижны. В благоприятных условиях размножаются половым путем (конъюгация) и прямым делением (бесполое размножение). При неблагоприятных условиях размножение прекращается и балантидии покрываются защитной оболочкой, превращаясь в цисты. Паразитируют в просвете толстого отдела кишечника, однако могут проникать в толщу кишечной стенки, кровеносные и лимфатические сосуды.

Восприимчивы как поросята-отъемыши, так и поросята в конце подсосного периода, и взрослые свиньи. Источник заражения - больные и переболевшие животные.

Протекает остро, подостро и хронически, латентно. ИП 8-10 дней. Угнетение, ухудшается аппетит, на 1—1,5 °С ↑. Фекальные массы разжижены, серовато-кофейного цвета, зловонные, выделяются непроизвольно, содержат много слизи, нередко с примесью крови. Животные угнетены, жажда, рвота. Поросята вялые, анемичные, больше лежат. Они быстро худеют и к концу болезни истощаются. Температура тела может снижаться до 36—37 °С. Значительная часть поросят погибает. Брюшная стенка болезнена. П/о и хроническое течение – болезнь затягивется на несколько месяцев. Диарея/фекалии кашицеобразные, извращение аппетита.

Возникновению способствуют нарушения санитарно-гигиенических условий содержания и кормления. Заражение при заглатывании цист и подвижных вегетативных форм с потребляемыми кормами и водой. Поросята могут дополнительно заражаться при сосании больных свиноматок.

Диагноз на основании клин. и эпиз. д-х, пат. изменений, микроскопией свежих фекалий и соскобов слизистой оболочки слепой и ободочной кишок, обнаружение цист и подвижных форм балантидий. У клин здоровых животных выделяют цисты, у больных чаще трофозоиды.

Меры борьбы: Всех вновь поступающих в хозяйство животных необходимо в течение 30 дней содержать в карантине. В существующих противопаразитарных мероприятиях нужно предусмотреть исследование животных на наличие балантидий в следующие сроки: подсосных поросят перед отъемом, поросят отъемышей один раз в 3-4 недели до опороса, хряков не менее двух раз в год. Мухи и человек механический переносчик цист.

В стационарно неблагополучных по балантидиозу хозяйствах необходимо проводить химиопрофилактику за 2-3 суток до отъема поросят от свиноматок или сразу же после отъема. Химиотерапевтические препараты применяют курсами по 3-5 суток с интервалом и 10-12 суток до 4 месячного возраста животных. В ряде хозяйств химиопрофилактике подвергают лишь тех свиней, у которых интенсивность инвазии в первую неделю достигает 30 тысяч простейших в 1мл фекалий.

Лечение. Осарсол. Ветдипасфен. Тилан (фармазин). Метронидазол (трихопол). Фуразолидон.

Дифф-т от сальмонеллеза, трепонемоза (спирохетоза), колибактериоза, трансмиссивного гастроэнтерита, кормовых отравлений, а также эймериоза, трихомоноза.

124. Дикроцелиоз: биология возбудителя, эпизоотология, диагностика лечение и профилактика.

Дикроцелиоз – паразитарная, хронически протекающая болезнь многих видов жвачных животных, вызываемая трематодами, семейства дикрацелииде, роду дикрацелиум, виду дикрацелиум ланцеатум. Возбудитель часто называет ланцетовидный сосальщик. Локализуется гельминт в желчных ходах печени. Может болеть человек, косули, олени, зайцы, медведи.

Биология возбудителя. Биогельминт. ДХ крс и мрс. ПХ сухопутные моллюски (свыше 10 видов) и дополнительные хозяйва муравьи из рода Formica.

В организме ДХ яйца с желчью попадают в кишечник, далее с током фекалий выделяются во внешнюю среду, где они заглатываются наземными моллюсками. В кишечнике моллюска из яйца вылупливается мирацидий (первая личиночная стадия), попадает в печень, теряет реснички и превращается в материнскую спороцисту, внутри которой развиваются дочерние спороцисты. Материнская спороциста разрушается, а в дочерних спороцистах развиваются церкарии, которые после созревания мигрируют в дыхательную полость легких, где они инцистируются, склеиваются по 100-300 экземпляров в слизистые комочки и выделяются из моллюска во внешнюю среду. Развитие личиночных стадий дикроцелия в теле моллюсков продолжается 3-5 месяцев. При поедании муравьями слизистых комочков церкарии через 1-2 месяца превращаются в метацеркариев. Животные заражаются на возвышенных пастбищах при заглатывании с травой инвазированных метацеркариями муравьев. В ЖКТ тело муравьев разрушается. Достигнув печени, дикроцелии становятся половозрелыми спустя 2,5-3 мес. Срок развития дикроцелия в организме дефинитивных, промежуточных и дополнительных хозяев продолжается в течение 7-8 мес. Болезнь проявляется привысокой интенсивности инвазии.

Гельминтоскопия. При вскрытии павшей или вынужденно убитой овцы извлекают печень в белую кювету с водой и делают несколько глубоких срезов поперек желчных ходов. Затем пальцами выдавливают содержимое желчных ходов в воду. Темно-серого цвета дикроцелиумы легко выделяются наружу, печень с признаками билиарного цирроза (разраст соед ткани), желч пуз увеличен, воспален, с густой желчью со слизью и гельминтами. Гельминтоовоскопия. Исследуют фекалии методом последовательных смывов и методом фюллеборна с солевым раствором. Яйца трематодного типа темно-бурого цвета, асимметричные, толстой 2-контурной оболочкой, на одном полюсе имеется крышечка. Важно дифференцировать от фасциолеза.

Эпиза. Природно-очаговая болезнь (на опр территории, где все х-ва (диф, пром, доп) формируют очаг, где описторхоз циркулирует). Явл зоонозом. Распр в бассейнах рек Обь, Иртыш, Енисей, Ока, Москва-река, верховье Днепра, Волги и Дона.

Лечение. Крс и мрс назначают политрем в дозе 0,3 г/кг. Фенбендазол овцам и козам дают 2 дня подряд в дозе 22, 2мг/кг.

Профилактика. Противодикроцелиозные мероприятия должны быть направлены на предотвращение заражения животных на пастбищах и обсеменения яйцами гельминта внешней среды. В борьбе с сухопутными моллюсками проводят агротехнические, механические, химические и биологические мероприятия. К агротехническим мерам относят уничтожение кустарников и уборку камней, перепашку целинных участков с последующим подсевом культурных трав, разрушение кочек и кротовин при помощи кочкореза в период высокой влажности почвы (весной и осенью). Наряду с моллюсками куры уничтожают на пастбище и муравьев. Эффективный метод борьбы с муравьями - обработка муравейников 5%-ной керосиновой эмульсией гексахлорана (1 л эмульсии на один муравейник).

125. Диктиокаулез крупного рогатого скота: биология возбудителя, диагностика, лечение и профилактика.

Диктиокаулёз – это гельминтозное заболевание травоядных животных, вызываемые нематодами рода Dictyocaulus, паразитирующих в бронхах, сопровождающееся у зараженных животных бронхитами и бронхопневмониями. У крупного рогатого скота диктиокаулез вызывается нематодой – Dictyocaulus viviparus.

Биология развития. Возбудители – геогельминты, т.е. цикл развития без промежуточного хозяина. Диктиокаулюсы паразитируют в бронхах и трахее, где выделяют яйца, содержащие личинки. Животное кашляет, яйца из трахеи и бронхов попадают в рот, заглатываются, в тонком отделе кишечника из них вылупливаются личинки первой стадии, которые с фекалиями выделяются во внешнюю среду. Там при благоприятных условиях (при температуре 16-28°С) в течение и 3-4 дней дозревают до инвазионной стадии. Животные заражаются алиментарным путем на пастбищах, водопое. Личинки проникают в подслизистый слой тонк. кишечника, оттуда через лимф. и кровенос. сосуды мигрируют через печень, сердце, легкие, проникают в бронхи и вырастают там до половозрелой стадии.

Диагностика. Прижизненный диагноз устанавливают на основании: клинических признаков болезни (кашель, носовые истечения, анемия, общее угнетение, быстрая потеря упитанности) и эпиз. данных; уточняют диагноз путем проведения гельминтолярвоскопического исследования и обнаружения личинок возбудителя диктиокаулеза в фекалиях от больного животного (методами Бермана-Орлова (фекалии в штатив с воронкой и теплой водой 35-37о), модиф. Б-О. по Щербовичу (фекалии в марлю и стакан)). У личинки первой стадии КРС передний конец закруглен, хвостовой – заострен. Средняя и задняя часть личинок заполнена сероватыми зернами, передний и хвостовой концы светлые. Чтобы отдиф. личинок диктиокаулюсов от других стронгилят, в пробу с личинками доб. 2-3 капли 0,1% р-ра метиленового синего, кутикула окрасится в сиреневый цвет. Так диагнрз можно поставить только в теплый сезон года, зимой д. протекает субклинически, и точный диагноз ставят путем диагностич убоя и вскрытия (пораж доли легких-ателектаз, т.к. из бронхов выдел много слизи, легкие слипаются; верхушечные доли-компенсаторная эмфизема вместо кауд долей, личинки в бронхах и легких).

Лечение. Нилверм, Фенбендазол, мебендазол + при осложнениях а/б и сульфаниламиды.

Профилактика. Комплекс мероприятий: изолированное содержание молодняка и предоставление им выпасов на возвышенных сухих пастбищах, осушение заболоченных и низменных пастбищ; организация искусственных культурных выпасов, проводение своевременной дегельминтизации неблагополучных групп животных, хорошее кормление. Целесообразна загонная система пастьбы с периодической сменой выпасов. Для выпаса необходимо использовать участки пастбища, на которых с сентября прошлого года не содержался инвазированный скот. При стойлово–выгульном содержании молодняк с наступлением весны владельцы переводят в помещения, обособленные от фермы. Кормят телят травой, скошенной на участках, где не выпасался зараженный диктиокаулезом скот; для поения используют воду из чистых водоемов. Диагностическое обследование телят проводят через 40-50 дней после перевода скота на летнее содержание и повторяют через каждые 12-13 дней. При появлении диктиокаулеза необходимо провести поголовную дегельминтизацию, которую повторяют через 10-12 дней. Для телят при диктиокаулезе существуют вакцины.

126. Дифиллоботриоз плотоядных: биология возбудителя, диагностика, лечение и профилактика.

Дифиллоботриоз — это паразитарное заболевание из группы цестодозов, зооантропонозная инвазия, вызываемая цестодой рода Дифиллоботриум вида Дифиллоботриум лятум, дифиллоботриум дендритикум или дифиллоботриум люкси.

Биология возбудителя. Все лентецы — биогельминты. В развитии лентеца широко участвуют три вида хозяев. Дефинитивные хозяева — собака, кошка, лисица, песец, куница, человек (реже свинья)-все, кто едят рыбу. Промеж. хозяева — веслоногие рачки, рачки-циклопы, диаптомусы. Доп. хозяева пресноводные хищные рыбы (окунь, ерш, форель, налим, щука, хариус, сиг, судак, бычок и др.). Из яиц, выделенных наружу, в воде развивается корацидий за 20—25 сут. Корацидий снабжен тремя парами крючков. Вышедшие из яиц корацидий активно плавают в воде и заглатываются рачками. В рачках формируется первая личиночная стадия паразита — процеркоид (за 14—20 сут). Затем рачки и диаптомусы поедаются рыбами, из кишечника рыб процеркоиды проникают в их мышцы, икру, печень, подкожную клетчатку, где превращаются в плероцеркоида (инваз личинку) длиной 6—10 мм. Дефин. хозяева заражаются возбудителем при поедании инваз плероцеркоидами рыбы. В киш-ке широкий лентец достигает половой зрелости в среднем за 2-3 недели. Прод. жизни гельминта у человека составляет до 30 лет, собак — 1,5 г, кошек — 2 мес.

Диагностика. Прижиз. диагноз ставят на основании обнаружения яиц дифиллоботриид методом флотации. С этой целью используют насыщ. раствор тиосульфата натрия-я. овальной формы тениидного типа серые или золотистые с желточными клетками. Проводят гельминтоскопию фекалий, где находят членики или обрывки стробилы гельминтов. Вскрывают пищ. канал павших животных. Подвергают диагност исследованиям речных рыб, осматривают брюшную полость, икру, поверхность кишечника, желудок, печень. Плероцеркоиды светло-серые, около 6—10 мм в длину, могут свободно встречаться на поверхности указанных органов или в виде цисты на икре или мышцах. Личинки проявляют заметную активность в теплом физиологическом растворе (28—30 °С).

Лечение. Для дегельминтизации собак, кошек и других плотоядных применяют бромистоводородный ареколин, фенасал, бунамидин гидрохлорид, филиксан, лопатол, празиквантел (дронцит), фебантел и др.

Профилактика. Фекалии зверей необходимо собирать в плотные ящики и вывозить в навозохран для обезвреживания. ВСЭ рыбы. Собакам, кошкам и пушным животным запрещено скармливать зараженную плероцеркоидами рыбу в сыром виде. Сильно зараженную рыбу следует направить на техническую утилизацию. В икре гибель плероцеркоидов наступает при 3%-ном посоле (3 г соли на 100 г икры) только через 2 сут, при 5%-ном — через 30 мин. При замораживании щуки массой около 2 кг при — 18 °С личинки погибают только через 4 сут.

127. Иксодовые клещи, как переносчики возбудителей инфекционных и инвазионных болезней и мероприятия по борьбе с ними.

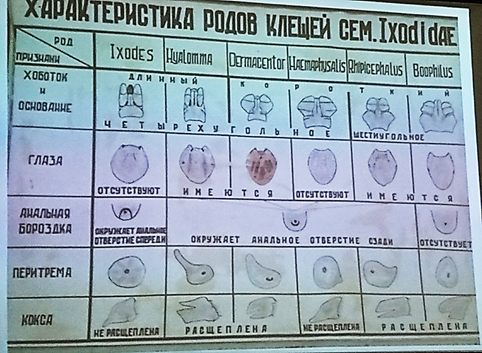

6 родов: Boophilus, Dermacentor, Haemaphisalis, Hyalomma, Ixodes, Rhipicephalus.

Являются возбудителями иксодидоза животных при массовом нападении (интоксикация, ↑ ТПД, анемия, ↓продуктивности). Порча кожевенного сырья. У людей являются переносчиками боррелиоза (болезни Лайма), энцефалита, анаплазмоза (и у жив-х).

У животных являются переносчиками анаплазмоза, нутталиоза, тейлериоза, пироплазмоза, бабезиоза.

Иксодовые клещи могут паразитировать на животных и находиться в помещениях и на пастбищах. Борьба с клещами бывает успешной, если ее проводят в плановом порядке на обширной территории комплексно — при одновременном уничтожении клещей на животных и во внешней среде (в помещениях и на пастбищах). Клещи обнаруживаются в мае—сентябре при максимуме в июне—августе.

В борьбе с клещами используют механический (сбор клещей) и химический методы (обработка животных дустами, растворами, эмульсиями, суспензиями и аэрозолями акарицидных препаратов). Они применяются для истребления клещей и с профилактической целью (предупреждаются укусы и присасывание этих паразитов и заболевание животных инвазионными инфекционными болезнями).

Иксодид уничтожают в природных биотопах, помещениях и на животных. Осушение заболоченных и низменных пастбищ приводит к изменению места проживания влаголюбивых клещей (Ixodes и Dermacentor), а окультуривание пастбищ, их перепашка, посев однолетних и многолетних трав резко снижают количество клещей в биотопах. Особое место занимает уничтожение клещей на теле животных. Чаще всего их обнаруживают в ушных раковинах, на подгрудке, в межчелюстном пространстве, в паху.

Для опрыскивания сельскохозяйственных животных в теплую погоду применяют 0,2%-ные растворы неоцидола, 0,15%-ные дурсбана, 0,5%-ные циодрина, 0,75%-ные дикрезила. 0,5%-ную суспензию бутокса (1:4000), пирена (1:2000), блотика (1:2000), эктомина (1:1000), эктоцина-5 (1:1000), 0,025-0,05%-ные эмульсии перметрина (анометрина, стомазана, неостомазана).

Для мелких домашних животных используют капли, спреи, ошейники: Адвантикс, Форесто, Инспектор и др.

Опрыскивание или обтирание животных повторяют через 6-7 дней. С иксодидами необходимо бороться в помещениях с применением вышеперечисленных препаратов. Также для обработки помещений применяют аэрозоли акарицидов, которые получают путём сжигания дымовых шашек (НБХ-Г-17) или аэрозоли препарата «Аэрол-2», которые распрыскиваются с помощью форсунок и аэрозольных генераторов.

128. Источники заражения животных ларвальными цестодозами. Лечебно–профилактические мероприятия.

+Смотри вопрос собака-источник цестод.

Цестодозы — гельминтозы животных и человека, вызываемые паразитированием ленточных червей — цестод. Ларвальные цестодозы – те, что вызваны личинками цестод. Все цестоды гермафродиты, биогельминты.

Значение собаки как источника заражения ларвальными цестодозами вытекает из биологии развития цестод: если промежуточным хозяином являются сельскохозяйственные животные, то источником их заражения (дефинитивным хозяином) может служить либо человек, который болеет цистицеркозом (бовисным или целлюлозным), либо плотоядные (собака), которые болеют цистицеркозом (тенуикольным, овисным), церебральным ценурозом, ларвальным эхинококкозом, ларвальным альвеококкозом.

В ленточной стадии цестоды паразитируют в кишечнике дефинитивного хозяина (собаки). Последние (зрелые) членики, содержащие яйца гельминта, по одному или по несколько штук отделяются от стробилы цестоды и с фекалиями хозяина выделяются во внешнюю среду. Яйца оказываются на почве, в воде и тд. Яйца поедает промежуточный хозяин (сельхоз. животное), яйцо развивается на его внутренних органах, превращается в инвазионную ларвоцисту. Дефинитивные хозяева (собаки) заражаются при поедании органов или тканей, а также при заглатывании промежуточных хозяев, в которых находится инвазионная ларвоциста возбудителя.

Инвазированные собаки служат источником заражения ларвальными тениидозами. Животные заражаются, проглатывая с кормом и водой яйца тениид. Собаки заражаются тениидами при поедании внутренних органов животных, пораженных ларвоцистами тениид. Наибольшую опасность составляют приотарные и охотничьи собаки.

У собак тенииоидозы вызываются паразитированием в тонком отделе кишечника тениид: тений, мультицепсов, эхинококков, альвеококков. Промежуточные хозяева тений — сельскохозяйственные животные, у которых паразитируют личинки - цистерки, которые представляют собой пузыри, заполненные жидкостью, размером от нескольких миллиметров до размера куриного яйца и больше. Сквозь тонкую оболочку просвечивает один прикрепленный к ней зародышевый сколекс.

Мультицептоз: личинки — ценурусы, паразитируют в головном, реже в спинном мозге у овец, коз, крупного рогатого скота, очень редко у человека. Возбудитель эхинококкоза — мелкие цестоды длиной 2 — 6 мм, имеющие стробилу, состоящую из 3 — 4 члеников. Личинки эхинококка в виде однокамерного пузыря с плотной белой оболочкой поражают жвачных, свиней, верблюдов и других животных, а также человека, т.е. эхинококкоз — зооантропоноз. Собаки, зараженные эхинококкозом, подлежат уничтожению. Альвеококки паразитируют у песцов и собак. По внешнему виду похожи на эхинококков, промежуточные хозяева — грызуны и человек, у которых личинки в форме многокамерного пузыря поражают печень.

Лечебно-профилактические мероприятия. Для постановки диагноза необходимо провести диагностическую дегельминтизацию. Для дегельминтизации собак при тениидозах используют дронцит, филиксан, азинокс, сульфен в соответствии с инструкцией.

129. Клиническая картина и эпизоотологические данные при метастронгилезе свиней.

Метастронгилезы свиней - заболевания свиней, вызываемые паразитированием нематод подотряда Strongylata, семейства Metastrongylidae, рода Metastrongylus, видов М. elongatus, M. pudendodectus, M. salmi.

Паразитируют в трахее и крупных бронхах.

Морфология:Тонкие бело-жёлтые, белые ♀ 3-5 см ♂ 1,5-2,5 см Хвостовой конец ♀ заострён и над вульвой есть надвульварный клапан, хорошо развит у ♀ M.pudendodectus. У ♂ хвостовой конец заканчивается хвостовой бурсой. Характерная особенность - 2 длинные спикулы M. elongatus до 4 мм, они оканчиваются одним крючком. У M. salmi спикулы до 1,5 мм и оканчиваются одним крючком. У M. pudendodectus спикулы до 1,5 мм и оканчиваются двумя крючками. * Спикулы - орган копуляции самцов ♂

Биология развития: Биогельминты. Диф хоз - свиньи, кобаны, редко человек. Промежут - черви олигохеты (дождевые) В местах локализации ♀ откладывают яйца с личинками внутри. При кашле яйца попадают в ротовую полость и заглатываются. С калом выделяются в окр среду, где яйцо заглатывает червь. В кишечнике выходит личинка, которая мигрирует в кров сосуды, где развивается за 2-3 недели, меняясь два раза и становится инвазионной. Личинки длительное время находятся в теле червя, накапливаясь там, поэтому дождевые черви являются и резервуарными хозяевами. Свиньи заглатывают, в ЖКТ переваривается и высвобождается личинка метастронгилюсов, которая встраивается в кров и лимф сосуды кишечника и лимфогематогенным путём переносится к лёгким, где в течение 3-4 нед становится половозрелым гельминтом.

Эпиза. Распространены повсеместно, особенно в дикой природе у кабанов. Свиньи подвержены больше в частном секторе. Заражение происходит в тёплый сезон года и наиболее остро протекает у молодняка.

Клинические признаки: наиболее выражены у поросят и подсвинков. Через 1-2 недели после заражения появляется понос, затем кашель, затрудненное дыхание, истечение из носовых отверстий, исхудание, отставание в росте и развитии молодняка свиней. Отмечаются случаи падежа больных поросят. В холодный сезон года протекает латентно.

Для диагностики проводят диагностический убой и вскрытие. Поражаются каудальные доли лёгкого - ателектаз. Верхушечные доли с признаками эмфиземы - компенсаторная реакция.

Лабораторная диагностика: Фекалии исследуют флотационными методами, обнаруживают яйца с личинкой внутри. Яйца серые, овальные, наруж оболочка мелко-зернистая.

130. Методика определения вида возбудителя пироплазмид в мазках крови крупного рогатого скота.

Пироплазмидозы (бабезиоз крс, пиропалазмоз крс, франсиелёз, тейлериоз) - протозойные болезни животных, вызываемые возбудителями отряда piroplasmida. Возбудители пироплазмидозов обладают видовой специфичностью.

Бабебиоз вызывают бабезия бовис. Возбудитель локализуется в эритроцитах. Форма: овальная/грушевидная/амебовидная/кольцевидная/парногрушевидная. Паразит располагается по перефирии. Парногрушевые соединяются тонкими концами под тупым углом. Размер меньше радиуса эритроцита.

Пироплазмоз: возбудитель пироплазма бигемина. Локализуется в эритроцитах. Форма овальная/округлая/грушевидная/амебовидная/парногрушевидная соеденина узкими концами под остром углом. Длина паразита больше радиуса эритроцита.

Тейлериоз: возбудитель тйлерия анулата, мутанс. Овальная/круглая/запитавидные. Очень мелкие, в одном эритроцице может быть до 7 особей.

Франсиелёз: возбудитель франсиела колхика. Форма в основном округлая или грушевидная (парные/одиночные). Располагаются по центру эритроцита. Угол соединения тупой.

_____________________________________________________________

У крупного рогатого скота - В.bovis (fransaiella colchica), b.bigemina (p.bigeminum), b.divergens (b. bovis);

Тейлериоз вызывают: у крупного рогатого скота -theilezia annulata и th.sergenti

Заболевания протекают остро, подостро, хронически и сопровождаются лихорадкой, анемией, желтушностыо и кровоизлиянием на слизистых оболочках, гемоглобинурией (при бабезиозе), увеличением лимфатических узлов (при тейлериозе) и заканчиваются нередко гибелью.

В лабораторию для исследования направляют: от подозреваемых в заболевании или больных животных - тонкие мазки крови из периферических сосудов уха, хвоста или венчика, на тейлериоз дополнительно - мазки из пунктатов лимфатических узлов; от павших или убитых - часть печени, легких, селезенки, почки, гепатита головного мозга и лимфатические узлы. Мазки крови берут в период развития симптомов болезни, при повышенной температуре, до применения специфического лечения. При микроскопии обнаруживают бабезии в эритроцитах, теилерии – кровь и пунктат из л/у. окраска по Романовскому-Гимза. Цитоплазма пироплазмид окрашивается в голубовато-синеватый цвет.

Диф. диагностика возбудителей и оценка результатов. Пироплазмид дифференцируют между собой (по форме, углу соединения парных форм, соотношение их размера и радиуса эритроцита, локализации в эритроците), а также от анаплазм и эперитрозоон. При определении пользуются следующей таблицей:

| Возбудитель | Форма | Размер парных грушевидных форм к радиусу эритроцита | Угол соединения парных форм | Локализация |

| b.bovis | Кольцевидная, амебовидная, грушевидная | Равны | Тупой | В центре эритроцитов |

| b.bigemina | Овальная, кольцевидная, круглая, амебовидная, грушевидная | Больше | Острый | В центре эритроцитов |

| theileria annulata | Круглая, запятовидная, овальная | Равны, меньше | - | В эритроцитах,клетках лимфоидной ткани |

| th.sergenti | Палочковидная, запятовидная, овальная, грушевидная | Равны, меньше | - | В эритроцицитах, клетках лимфоидной ткани |

| anaplasma marginale, a.ovis | Круглая, в виде точки | - | - | По периферии, в центре эритроцитов |

| eperythrozoon wenyoni, e.ovis | Круглая, овальная, палочковидная, гантелевидная, кольцевидная | - | - | На поверхности эритроцитов, тромбоцитов, в плазме крови |

Результат исследования считают положительным при обнаружении в препарате из исходного материале возбудителей пироплазмидозов. Срок микроскопического исследования до 2 дн.

131. Мониезиоз овец: биология возбудителя, диагностика, лечение и профилактика.

Мониезиоз - нвазионное заболевание мелкого и крупного рогатого скота, оленей, сайгаков, лосей, буйволов, зебу и др., вызываемое паразитированием в тонком кишечнике цестод гельминтов семейства Anoplocephalidae: Moniezia expansa, M benedeni, autumnalia и alba. Мониезиоз распространен повсеместно. Нередко мониезиоз сопровождается массовым падежом молодняка. Приводит к снижению продуктивности животных. Переболевший молодняк в дальнейшем остается недоразвитым и слабым.

Биология возбудителя. Мониезии — биогельминты. Развитие цестод происходит с участием дефинитивных (см. выше) и промежуточных (панцирные, почвенные клещи семейства Oribatidae) хозяев. Больные животные выделяют яйца и членики вместе с фекалиями. В каждом членике содержится около 20 тыс. яиц. На пастбищах орибатидные клещи заглатывают яйца цестод. В кишечнике клеща онкосфера выходит из яйца, проникает в брюшную полость, через 2,5—5 мес в становится инвазионным цистицеркоидом. Животные заражаются, заглатывая зараженных цистицеркоидами клещей. В ЖКТ жвачных клещи перевариваются, выходит цистицеркоид, выворачивает сколекс, прикрепл к слизистой и за 35-47 сут вырастает взрослый гельминт. Expansa живет 2-3 мес, benedeni 6-7 мес.

Диагностика. Диагноз ставится на основании эпизоотологических данных, клинических признаков, наличия характерных патологоанатомических изменений, обнаружения в тонком кишечнике мониезий. Прижизненный диагноз ставят по результатам гельминтокопрологических исследований: 1)гельминтоовоскопия флоатац методом, я экспанза треугольные с закругл концами, бенедени – 4-уг., серые, внутри грушевид аппарат, кот фикс онкосферу в я. 2) гельминтоскопия: утром жив массово выделяют членики с первым калом. 3) В ранний период заболевания также проводят диагностическую дегельминтизацию животных в стац неблагополуч районах (по 5-10 голов одной массы, пола и возр) через 25-30 дней после их выгона на пастбище.

Лечение. Медный купорос, сернокислая медь, Фенасал, Битинол, Филиксан, Цетовекс, Фебендазол.

Профилактика. Основной метод - преимагинальная дегельминтизация (когда паразиты в организме животного не достигли имагинальной стадии). Первую преимагинальную дегельминтизацию проводят через 25-30 дней после перевода животных на пастбищное содержание. Через 10 дней после первой обработки дегельминтизацию повторяют. Преагинальной дегельминтизации подвергают всех ягнят, достигших месячного возраста; взрослых овец дегельминтизируют только в районах сильного распространение мониезиоза. Осенью (в стойловый период) еще раз дегельминтизируют всех овец. Для профилактики мониезиоза необходимо использовать искусственные пастбища и пахотные земли. Истощенные животные более восприимчивы к инвазии (профилактика – адекватное кормление).

132. Парамфистоматозы жвачных: биология возбудителя, диагностика, лечение и профилактика.

Парамфистоматозы – паразитарные заболевания, вызываемые трематодами подотряда Парамфистомата. Возбудители: с-во Парамфистоматидэ род Парамфистомум вид Парамфистомум церви и сем. Гастротилацидэ (ок. 40 видов).

Биология: Оконч хозяин – с/х и дикие жвачные, промеж – моллюски рода Planorbis. Продуцируют в преджелудках яйца, с фекалиями они попадают в теплую воду, где из яиц за 11-20 дней выходит мирацидий, который может плавать. Личинка находит моллюска и достигает печени, где мирацидий делится на 100 спороцист, из спороцист выходят редии, из редий образ-ся церкарии (50-60 дней). Выходят из мантии, превр в адолескарий. Заражение при питье воды или травы. Молодые парамфистулы попадают в 12ПК, внедряются в подслизистый слой, против тока химуса (ретроградно)мигрируют в преджелудки, где достигают половой зрелости и живут 3-4 года.

Дианостика: комплексная, с учетом эпизоотол. данных, клин.катины, лаб.исследований. патологоанат.вскрытия. Распростр-ны повсепместно, чаще на юге России. Личинки могут зимовать в теле моллюска, животные, вышедшие весной на пастбище, заражаются прошлогодней популяцией личинок. В авг-сент второй пик забоелваемости, вызванный зараж-м личинками этого года.

Клин.картина – ОСТРАЯ форма = кишечная, у молодняка (1-2 года), высокая интенсивность инвазии, вялость, гипорексия, залеживание, затем – диарея, с примесью крови, шерсть взъерошена, тусклая, анемичные слизистые, изъязвления на носогубном зеркале, тимпания, появл-ся отеки подгрудка и межчелюстного пространства, гибель на 7-8 день после начала провл-я клин.признаков. ХРОНИЧЕСКАЯ форма = нарушается ф-ция ЖКТ, анемичность слизистых, кахексия, зловонный запах кала, ↓ прод-ти.

Лаб.диагностика: 1) гельминтокопоскопия – при остром течении, когда юные трематоды в 12ПК (исследуют методом последовательных промываний), микроскопируют: тело конической/грушевидной формы, длиной 5-20 мм, НЕТ РОТОВОЙ присоски, брюшная в задней части тела. Два крупных семенника один позади другого, яичник позади семенников. Желточники – по бокам всей длины тела. Половые отверстия открываются в передней части тела.2) гельминтоовоскопия – при хронич. теч., методом последовательн. промываний, яйца бледно-серого цвета овальные, с крышечкой на одном полюсе, желточ. клетки не полностью заполняют полость яйца.

Лечение: фезол, политрем, левацид, альбендазол, битионал, платенол, бифенал, вальбазен, фазинекс, дисалар, фаскоцид.

Профилактика: предусматривает недопущение зараж-я телят в пастбищный период: стойлово-выгульное содержание телят до года и выпасание молодняка старшего возраста на культурных и суходольных естественных пастбищах. Пастбища и водоемы обследуют на наличие и зараженность моллюсков - промежуточных хозяев парамфистомид. Борьба с моллюсками.

133. Саркоптоз свиней: этиология, диагностика, лечение и профилактика.

Саркоптоз свиней — акарозная болезнь свиней, вызываемая акариморфными клещами, относящихся к семейству саркоптиде, роду саркоптес, вид саркоптес скабеи вар суис. Саркоптес частно называют зудневыми клещами. Остро и хронически протекающее заболевание, чаще у молодых животных, с симптомами зуда, воспаления и образования складчатости кожи и плотных корок, а также истощения. У человека свой вид, но от свиньи может заразиться при длительном контакте. Широко распространено.

Систематика: Т. Arthropoda Кл. Arachnida От. Acariformes С. Sarcoptidae Р. Sarcoptes В. S. scabiei var suis (также существуютвиды bovis, ovis, equi, canis, cati, camelli, vulpis)

Локализация: Внутрикожники, зоны пражения зависят от вида животных.

Морфология: Клещи шаровидной форны, дорсальная поверхность выпуклая как у черепашек. Ротовой аппарат в виде подковы грызущего типа. Питаются эпителием и корочками засохшего эксудата.

♀ активно прогрызают ходы внутри кожи. Их размер составляет 0,5 мм, развиты 1 и 2 пары конечностей на кот-ых есть амбулакральный аппарат, состаящий из амбулакра и длинного не сегментированного стерженька, что является родовым признаком клещей рода Саркоптес.

♂ 0,25 мм, развиты 1, 2 и 4 пары конечностей, оканчиваются амбулакральным аппаратом.

Конечности короткие.

Дорсальная поверхность покрыта шипами (хетами) особенно у ♀, разной величины и формы, они нужны для фиксации внутри канала, кот-ый прогрызают самки.

Клещи строго видоспецифичны!

Размножаются только на теле специфичного хозяина, но паразитировать могут некоторое время у не специфичного хозяина - вызывая псевдочесотку (10-14 суток).

Эпиза: Болезнь распространена повсеместно. Источник заболевания - больные саркоптозом свиньи.

Основным источником заражения свиноматок являются хряки-производители, а свиноматки заражают родившихся поросят. Факторы передачи возбудителя — непосредственный контакт здоровых свиней с больными животными и носителями зудней, также клещи могут переноситься обслуживающим персоналом через предметы ухода. Механическими переносчиками клещей часто бывают крысы и мыши, которые обитают в свинарниках. Жизнеспособность вне организма до нескольких суток. Наиболее часто регестрируют в осене-зимний период.

Болеют животные всех возрастов, но у свиней чаще молодняк раннего отъёма и подсвинки, которые заражаются в первые дни жизни от матерей.

Предрасполагающие факторы: неполноценное кормление; низкий иммунитет; отсутствие инсоляции (солнечного света); скученность.

На промышленных свинокомплексах сезонности нет. В частных подворьях выражена строгая сезонность: осень, зима, ранняя весна.

Клинические признаки: У свиней болезнь протекает остро, подостро и хронически.

Формы: тотальная и ушная, которые не переходят друг в друга. Тотальная у молодняка: поражение всей поверхности тела, в основном спина и бока, кожа грубая, снижена эластичность, щетина выпадает, появляются очень толстые корки, корки трескаются и выделяется серзный эксудат, под коркой кожа увлажнённая и гиперемированная, при попадании вторичной микрофлоры - узелки с гноем. Сильный зуд, животные трутся обо всё и зарываются в подстилку. Аппетит отсутствует. Животные истощены и гибнут. Ушная форма: регистрируется только у взрослых. Поражение основания ушной раковины – налет, корочка, далее процесс не распространяется.

Диагностика: Диагноз ставят на основании эпизоотологических данных, результатов осмотра животных и микроскопического исследования глубоких соскобов кожи на границе. Соскобы берут с 2—3 участков кожи, помещают в ёмкости с этикетками, плотно закрывают и отправляют в лабораторию для исследования. Исследуют Витальными или Мортальными методами.

Лечение: при лечении саркоптоза свиней используют препараты широкого спектра действия из группы макроциклических лактонов и инсектициды на основе пиретроидов (перметрина, циперметрина, де-льтаметрина), которые применяют двукратно с интервалом 7—12 суток.

Профилактика: направлена на предупреждение заражения свиней саркоптозом. Запрещается завозить животных из неблагополучных хозяйств. Всех вновь привезённых в хозяйство свиней содержат в карантине в течение 30 суток. В это время проводят осмотр животных и при подозрении на инвазию берут соскобы кожи.

Проводят профилактическую дезакаризапию помещений, оборудования инвентаря и др. Дважды в год (весной и осенью) с профилактической целью обрабатывают ушные раковины у хряков и свиноматок инсектицидами или препаратами из группы макроцикли ческих лактонов п/к и в/м. Ивомек премикс.

134. Саркоцистоз крупного рогатого скота: биология возбудителя, диагностика, лечение и профилактика.

Саркоцистоз КРС – это протозойное заболевание, которые вызывают кокцидии рода Саркоцистис.

Биология развития. Развитие возбудителей саркоцистоза имеет три фазы: спорогонию, мерогонию и гаметогонию. Мерогония проходит в организме промежуточного, а гаметогония и спорогония — в организме дефинитивного хозяина. Развитие каждой фазы обязательно приурочено к определённому органу как дефинитивного, так и промежуточного хозяина. Дефинитивными хозяевами возбудителей саркоцистоза у крупного рогатого скота являются кошки, собаки и человек. У мелкого рогатого скота — только собаки и кошки. Промежуточные хозяева — крупный и мелкий рогатый скот. Дефинитивные хозяева, в организме которых происходит половой цикл развития, выделяют во внешнюю среду с фекалиями или спорулированные ооцисты, содержащие две споры с четырьмя спорозоитами в каждой, или вышедшие из ооцист спороцисты. Промежуточные хозяева заражаются при заглатывании ооцист или спороцист с кормом или водой. В их желудочно-кишечном канале освободившиеся спорозоиты проникают в кровеносное русло и в эндотелиальные клетки сосудов внутренних органов. Они размножаются путем шизогонии. Мерозоиты последней генераций попадают в мышцы, где формируют цисты. Они заполнены большим количеством мерозоитов и могут быть крупными — до 2 см в длину (макроцисты) и микроскопическими (микроцисты). Макроцисты хорошо видны невооруженным глазом в виде желтовато-белых узелков. При поедании дефинитивными хозяевами (собаками, кошками и человеком) мяса, пораженного саркоцистами и не прошедшего необходимой обработки, в пищеварительном тракте происходит выход цистных стадий и в эпителии кишечника начинается половое размножение с образованием ооцист.

Диагностика. РСК, РА, РДСК (длит связ комплимента). Наличие ооцист и спороцист в организме дефинитивных хозяев устанавливают исследованием фекалий методом флотации по Фюллеборна или Дарлингом. Решающее значение имеет посмертный диагноз. После вскрытия трупов и ветеринарно-санитарной экспертизы туш сельскохозяйственных животных цисты возбудителей болезни находят в мышцах пищевода, языка, сердца, диафрагмы, брюшины, а также в скелетной мускулатуре. Для выявления микроцист из пораженных органов делают срезы мышечных волокон величиной с рисовое зерно и компрессорным методом просматривают их под микроскопом на малом и среднем увеличениях. Предварительно срезы окрашивают краской Гимза по методу Романовского, растворами метиленового синего, генцианвиолета или азуреозином. Саркоцисты окрашиваются в голубой или темно-синий цвет. Саркоцистоз следует отличать от трихинеллеза свиней и цистицеркоза КРС, ряда инвазионных и инфекционных болезней, таких как токсоплазмоз, пастереллез, бруцеллез.

Лечение. При терапии саркоцистозов крупного рогатого скота применяют ампролиум в дозе 100 мг/кг. Мелкому рогатому скоту вводят галофугинон (стенерол) в дозе 0,66 мг/кг. Препарат токсичен и требует точной дозировки. Для лечения собак применяют химкокцид в дозе 50 мг/кг, а также лербек в дозе 200 мг/кг.

Профилактика. Все действия направлены на разрыв биологической цепи передачи возбудителя от ДХ к ПХ и наоборот. При этом запрещается скармливать собакам и кошкам мясо, пораженное саркоцистами. Все трупы животных необходимо подвергать технической утилизации или захоронению на достаточную глубину. На территориях ферм, в местах складирования кормов нельзя содержать собак и кошек. Необходимо организовать отлов бездомных животных, систематически проводить дератизацию ферм и складских помещений. Важна просветительская работа с персоналом.

135. Собака как источник заражения цестодозами с/х животных и человека.

Ценуроз церебральный (истинная вертячка) – паразитарная болезнь мрс, реже крс, вызываемая личиночной/пузырчатой стадией гельминта Coenurus cerebralis, локализующийся в ГМ и СпМ. Деф. собака. Гельминт: Тения Мультицепс по новой номенклатуре (старая мультицепс мультицепс), паразитирует в тонком кишечнике плотоядных – собаки, волки, шакалы. Человек – ПХ. Огромные экономические потери. Причины распространения: нарушения инструкции по борьбе с ценурозом, отсутствие оборудованых скотомогильников и стационарных зимних стоянок на кошарах (головы зарвают не очень глубоко, а собаки их раскапывают и едят), отсутствие отстрела волков и шакалов, отсутствие обработок бродячих собак, недостаточная проварка частей туш и потрохов, перед скармливанием собакам, в отарах 5-7 собак, хотя достаточно 2, несоблюдение плановой дегельминтизации. Диагностика: прижизненная – клиника: пугливость, отстает от стада, часто лежит, затем наступает бессимптомное лечения, затем развивается ярко выраженная клиника – вертячка в сторону поражения или если идет вперед до упора или запрокидывает голову назад и пятится до упора (вызывается личинками гельминтов в ГМ); аллергичиская проба по Ронжиной– аллерген вводится в верхнее веко через шприц и при положительной реакции припухание наступает через несколько часов. Посмертно – вскрыват черепную коробку, 1-2 пузыря до куринного яйца, кость истончается (пальпация). Диф.Диагностика: отличают от ложной вертячки, которая вызывается личинками оводов (эструс овис), паразитирут в носовой полости не заползают в ГМ. Вертячка беспорядочна. Диагностика по Аесбаеву – надевают марлевые мешки на 2-3 часа.

Цистицеркоз тенуикольный (серозных покровов ж-х) – паразитарная болезнь крс, мрс, лошадей, оленей, вызываемая личиночной стадией Cysticercus taenuicollis (тонкошейная финна) из подотряда Taeniata. Собака – дефинитивный хозяин, ест органы и ткани, пораженные пузырями (цистицеркусы). Цистицеркоз тенуикольный локализуется на серозных покровах - брыжейке, плевре, сальника, может поражаться и печень. Цистицеркус – пузырь до гусинного яйца, с жидкостью внутри и одним вооруженным сколексом на длинной тонкой шее. Гельминт (тения гитодигена) крупная до 3-5 м белого цвета, паразитирует в тонком кишечнике. ПХ – почти все с/х животные и человек. ДХ выделяют во внешнюю среду членники с яйцами, а ПХ поедают яйца с кормом и водой. В тонком кишечнике онкосферы внедряются в подслизистую, с током крови разносятся в разные органы и ткани, но для дальнейшего развития им необходимо попасть в печень, где формируется личинка. Через 1,5-2 недели личинки пробуравливают печень и выходят в брюшную полость, прикрепляются к брыжейке и формируется пузырь. ДХ заражаются, поедая органы зараженными инвазионными цестицеркусами. Профилактика: запрет подворного убоя, контроль убойных пунктов. Лечение не разработано, (Менбендазол дает хорошие результаты).

Цистицеркоз пизиформный – паразитарная болезнь зайцеобразных, реже грызунов и обезьян, вызываемая личинойной/пузырчатой стадией гельминта семейства тениида. Возбудитель цестицеркус пизиформис. Локализуется в сальнике, брыжейки и вокруг прямой кишки. Гельминт тения пизиформис, локализуется в тонком кишечнике плотоядных – волков, собак, шакалов, кошек, достигая в размерах от 0,5м до 1,5-2 м. БР: ДХ выделяют зрелые членники с яйцами, а ПХ заглатывают их с водой. Онкосфера из кишечника проникает в кровеносные сосуды и разносится по всему телу, часть попадает в печень, где через 3-5 суток они выходят из толщи органа и прикрепляются к сальнику и брыжейке. 1,5 месяца развиваются до инвазионных пузырей. ДХ поедают пораженные органы. Лечение не разработано. Диагноз: клиника –часто лежат, прогибают спину, худеют, анемия. Исследуют фекалии – обнаруживают членников цестод и яиц. Диагностический убой.

Монезиоз - паразитарная болезнь мрс, крс, вызываемая цестодами рода мониезия, при котором отмечают нервные явления (интоксикация организма и нехватка витамина В).

Цистицеркоз овисный – паразитрная болезнь мрс, протекающая остро и хронически, вызываемая личинойной стадией гельминта семейства тениида. Возбудитель цестицеркус овис, который локализуется в межмышечной соединительной ткани – сердце, жевательная мускулатура, язык, скелетные мышцы, редко паранхематозные органы. Гельминт тения овис. ДХ выделяют во внешнию среду зрелые членники и яйца, а ПХ заражаются, проглатывая яйца с кормом и водой. БР Онкосфера из кишечника проникает в кровеносные сосуды и разносится по всему телу, в мышцах личинки развиваются и превращаются в пузыри до 10 мм. ДХ поедают пораженные органы и мясо.

Дифиллоботриоз: р. Diphyllobothrium, в. D. latum – лентец широкий, D. dendriticum – чаечный (узкий), D. ditremum (minus) – малый. Промежут.х. – беспозв-ые (рачки). Пресноводная рыба (форель, налим, щука) – дополнительный. Бассейны северных рек (Волга, Обь), в Якутии, Карелии, Астрахани, Чукотке, Тюмени. Флотац.м-д по Ф. (сульфат натрия) – яйца трематодного типа серого цвета – гельминтоовоскопия. Гельминтоскопия – исслед-т рыбу (брюшную полость, икру, печень, кишечник). Дронцит (празиквантел), фебантел (рентал), азинокс, альбен-С, дронтал плюс.

Цистицеркоз (финноз) свиней (целлюлозный): Cystycercus cellulosae – лавральная стадия Taenia solium – цестоды, обит-ей в к-ке человека. Также у верблюдов, собак, кошек, медведей, кроликов, зайцев. Источник зар-я – человек (диф.х.), ест цистицеркусы; собаки-копрофаги(пром.х.).

Эхинококкоз ж-х: собака – деф.х., в-ль ленточный г-т Echinicoccus granulosus из сем. Taeniidae и пузырчатая стадия (ларвоциста) [промежуточные – овцы, КРС, свиньи, лошади – эхинококус гранулёзис лярва – пузырь с жидкостью].

Альвеококкоз: ленточная стадия Alveococcus multilocularis, ларвальная – A. multilocularis. Собаки обсеменяют, облигатные грызуны едят, факультативные коровы и человек. Собаки едят пораженную печень.

Дипилидиоз плотоядных: Dypilidium caninum сем. Dipylididae. Тонкая кишка. Деф. (собаки, кошки, лисицы, песцы) выделяют членики и коконы. Их едят личинки блох, собачий власоед. Лич разв-ся в теле кокона, завершается в блохе. Глотают блох, болеют. Фекалии: членики и коконы дипилидиумов. Диаг. флоат. методами, я. тениид типа

136. Телязиоз крупного рогатого скота: биология возбудителя, клинические признаки и лабораторная диагностика.

Телязиоз - гельминтозное заболевание КРС, буйволов и зебу, вызываемая нематодами рода Thelazia, которые паразитируют в конъюнктивальном мешке и под третьим веком и приводят к развитию конъюнктивита, кератита, изъязвлению роговицы и даже потере зрения, сопровождается снижением продуктивности больного животного.

Thelazia rhodesi – конъюнктивальный мешок и третье веко;

Thelazia gulosa, Thelazia skrjabni – слезно-носовой канал.

Rhodesi – кутикула с поперечной исчерченностью, ротовая капсула небольшая. Самец – 2 неравные спикулы. Вульва самки в передней части тела. Личинки: головной конец утолщем, на хвостовом конце ланцетовидный чехлик.

Gulosa – кутикула почти гладкая, большая ротовая капсула в форме чащи. 2 неравные спикулы. Вульва спереди. Личинки: головной конец и средняя часть не утолщены, шаровидный чехлик.

Скрябини – кутикула почти гладкая, рот. капсула очень маленькая. 2 неравные спикула. Вульва спереди. Личинки: головой конец уотлщен, средняя часть расширена, шаровидный чехлик.

Телязии кроме крупного рогатого скота могут паразитировать у лошадей, овец, коз, собак и других видов животных, может болеть и человек.

Биол. разв. Самка паразита живородящая. После рождения личинки выделяются из слезных протоков хозяина на поверхность глазной конъюнктивы. Дальнейшее развитие телязий происходит с участием промежуточных хозяев – мух (Musca convexifrons, M. autumnalis и M. Larvipara). В яйцевых фолликулах мух в течение месяца формируется инвазионная личинка. Она проникает в хоботок мухи и при контакте насекомого с влажной конъюнктивой дифинитивного хозяина мигрирует в конъюнктивальный мешок глаза, а оттуда в слезные протоки. Через 2-3 недели гельминт достигает половой зрелости.

Клин. признаки. Начинается со слезотечения, светобоязни, появления конъюнктивита. Во второй стадии - появление серозно-слизистых или гнойных выделений, опухание конъюнктивы. В третьей стадии при осмотре пораженного глаза помутнение и изъязвление роговицы. У отдельных животных выпячивание и прободение роговицы. При осложнении кератита вторичной микрофлорой повышается температура тела на 1-2°С. Может закончится потерей зрения.

Лаб. диагностика. Ларвоскопия слезной жидкости или смывов с конъюнктивы глаз, с обнаружением половозрелых телязий и их личинок.

Гельминтоскопия: в глазу методом вымывания из конъюнкт-х полостй 3% р-р борной к-ты спринцовкой. Гулоса, Скрябини – исследование слезных истечений, слезно-носовой канал, после убоя выводные протоки на наличие яиц и личинок.

137. Техника проведения копрологического исследования на фасциолез крупного рогатого скота.

Фекалии исследуют методом последовательных промываний. Метод основан на разной плотности яиц гельминтов и воды. Яйца трематод тяжелые и поэтому они оседают на дно. Техника проведения: 5-10г фекалий помещают в фарфоровую ступку, добавляют небольшое количество воды и перемешивают фарфоровым пестиком. Добавляют воду в 10-кратном объеме от объема фекалий. С помощью металлического сита процеживают в лабораторный стакан и оставляют на 10-15 минут отстаиваться. За это время образуется осадок и надосадочная жидкость, которую аккуратно сливают. К осадку добавляют чистую воду и оставляют на 5-10 минут. Процедуру повторят пока надосадочная жидкость не станет чистой. Исследуют осадок – набирают пипеткой с острым носиком и наносят на предметное стекло. Исследуют под малым увеличением – обнаруживают яйца трематодного типа: овальной формы, золотистого цвета, плотно набитым желточными клетками, с «крышечкой» и «штифтиком».

138. Токсокароз плотоядных: биология возбудителя, диагностика, лечение и профилактика.

Токсокароз - гельминтозное заболевание плотоядных животных, передающееся и человеку, вызываемое круглыми гельминтами семейства Anisakidae.

Род Toxocara Вид T. canis T. Cati

Локализация: Тонкий отдел кишечника, иногда в протоках поджелудочной железы и печени.

Морфология: Бело-серого, бело-желтого цвета. На головном конце 3 губы, у собачьей широкие кутикулярные крылья. У кошачьей крыльев нет. ♀ до 18 см ♂ до 10 см Яйца тёмно-коричневые округлые, наружная оболочка ячеистая (не гладкая).

Развитие анизокидное (схож с аскаридным путём) совершает миграцию.

Пути заражения собак:

1. Алиментарный, поедают инвазионные яйца, либо при поедании резервуарного хозяина - грызуна.