Циркулярная инфильтрационная анестезия

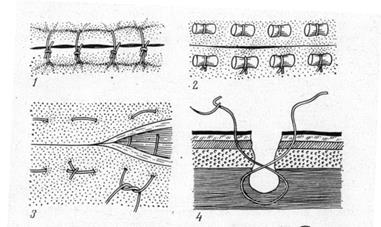

Особенность этой анестезии в том, что анестезирующий раствор вводят в окружности патологического очага или по периферии намеченного разреза, изолируя оперируемый участок от окружающих тканей. Раствор новокаина вводят из нескольких точек.

При поверхностных очагах поражения послойные инъекции производят из 3—4 точек. Область инфильтрации принимает при этом форму треугольника или ромба.

При расположении очага в глубоких слоях ткани инфильтрируют из 4—6 точек под основание патологического очага, придавая области инфильтрации вид пирамиды.

На конечностях также можно применять циркулярную анестезию. При этом анестезирующим раствором пропитывают все ткани до кости. Его вводят из нескольких точек, расположенных выше патологического очага или места операции. Например, при операциях в области пальца циркулярную анестезию делают в области середины пясти или плюсны.

Для циркулярной анестезии применяют 0,25-0,5%-ные растворы новокаина. Анестезия длится 23—30 мин.

Аналоги новокаина и лидокаина (Козлов): маркаин, артрокаин.

44. Назовите этапы подготовки операционного поля.

1) Механическая очистка заключается в удалении загрязнений. Участок кожного покрова моют с мылом (лучше хозяйственным), волосяной покров сбривают или выстригают. При этом величина подготовляемого поля операции должна быть достаточной, чтобы обеспечить стерильные условия операции.

Обезжиривание. Поле операции протирают стерильным марлевым тампоном, пропитанным 0,5%-ным раствором нашатырного спирта или бензином, в течение 1…2 мин. Обезжиренное поле операции обрабатывают антисептиком и дубят по одному из перечисленных ниже способов.

2) Обработка антисептиком (асептизация) и дубление. Разработано несколько способов антисептической обработки операционного поля.

Способ Гроссиха—Филончикова. Предложен в 1908 г. Обезжиренное операционное поле «дубят» и асептизируют 5%-ным раствором йода сначала после механической очистки, а затем непосредственно перед разрезом или после инфильтрационной анестезии. При этом интервал между обработками должен быть не менее 5 мин. Этот способ первым применил Н. И. Пирогов (в 1847 г.), поэтому его следует называть способом Пирогова.

Способ Мыта. После бритья, механической очистки и обезжиривания поле операции обрабатывают 10%-ным водным раствором перманганата калия.

Способ Борхерса. После механической очистки, бритья и обезжиривания кожу обрабатывают 5%-ным раствором формалина в 96%-ном спирте. Это позволяет, в отличие от большинства других способов, добиться стерильности в белковой среде (при загрязнении гноем), поскольку формалин сохраняет свои антисептические свойства.

Обработка катаполом. Заключается в том, что после традиционной механической очистки операционное поле тщательно промывают 1%-ным водным раствором катапола в течение 1…2 мин. Стерильность сохраняется до 1 ч.

Обработка этонием. После механической очистки операционное поле обрабатывают 0,5… 1% %-ным водным раствором этония в течение 1…2 мин. При этом помимо антимикробного эффекта достигается обезжиривание кожи.

3) Изоляция поля операции. Стерильные простыни или клеенки скрепляют специальными цапками (клеммами Бакгауза), окружая операционное поле и изолируя его от прилежащих тканей. В настоящее время рекомендуют использовать специальные липкие пленки (протекторы), более надежно защищающие операционную рану от загрязнения.

Перспективными могут стать способы подготовки операционного поля с использованием 1%-ного раствора йодопирона, дегмина, хлоргексидина (гибитата), первомура, декаметоксина (в частности, декаметоксиносодержащий препарат амосепт) (Г. К. Палий и др., 1997), асепура, сагротана.

Обработка слизистых оболочек. Конъюнктиву промывают раствором этакридиналактата (риванола) в разведении 1 : 1000. Слизистую оболочку рта и носовой полости обрабатывают этим же раствором, а кожу вокруг окружности входа в эти полости — 5%- ным раствором йода. Десны смазывают 5%-ным раствором йода.

Слизистую оболочку влагалища обрабатывают раствором этакридиналактата в разведении 1: 1000 или 2%-ным раствором лизола, 1%-ным раствором молочной кислоты. Кожу половых губ смазывают 5%-ным раствором йода.

Слизистую оболочку прямой кишки обрабатывают из кружки Эсмарха 1%-ным раствором перманганата калия или 2%-ным раствором лизола, а кожу вокруг ануса — 5%-ным раствором йода.

В последние годы появились антисептики в виде аэрозолей (септонекс, кубатол, лифузоль и др.). Это позволяет обрабатывать антисептическими препаратами труднодоступные участки тела, поскольку аэрозоль легко проникает к коже через густую шерсть. Такая форма препарата чрезвычайно удобна при выполнении инъекций, пункций, небольших хирургических манипуляций в условиях отгонных пастбищ, скотных дворов и т. д.

45. Опишите технику внутривенного взятия крови у крупного рогатого скота.

Перед тем как осуществить процедуру, рекомендуется предварительно зафиксировать животное, что исключит травмирование. В таком состоянии корова также не сможет опрокинуть пробирку. Перед процедурой потребуется продезинфицировать место забора крови с использованием раствора фенола, спирта или йода.

Взятие крови у коров из хвостовой вены. Перед тем как сделать забор образца из хвостовой вены, необходимо с помощью спирта либо йодного раствора продезинфицировать место укола. После этого хвост у коровы приподнимают и удерживают его за среднюю треть. В данном случае иглу необходимо вводить плавно в хвостовую вену, угол наклона должен составлять 90 градусов. Иглу, как правило, вводят до упора. Такой метод наиболее часто используют на крупных фермерских хозяйствах, где необходимо взять большое количество проб за короткий промежуток времени.

Взятие образца из яремной вены является одним из самых популярных способов. Как правило, процедуру проводят рано утром либо до того, как корова получит корм. Для проведения процедуры голову животного привязывают и фиксируют в неподвижном состоянии. Иглу необходимо вводить под острым углом, при этом кончик обязательно направлен к голове.Рекомендуется вставлять иглу на границе, где происходит переход верхней трети шеи в среднюю. Первым делом необходимо вызвать достаточный уровень наполнения вены и минимизировать ее подвижность. Для этих целей рекомендуется сдавить вену при помощи пальцев.Во время прокола потребуется держать в руке шприц с иглой таким образом, чтобы направление иглы совпадало с линией хода прокалываемой вены. Иглу стоит вставлять под углом от 20 до 30 градусов. Если игла попала в вену, то из нее начнет вытекать кровь.Перед тем как извлечь иглу из яремной вены коровы нужно вену пережать пальцами. Пережимать необходимо чуть выше того места, где находится игла. Иглу постепенно извлекают, а место укола рекомендуется некоторое время сдавливать ватным тампоном, что позволит предотвратить образование гематом на теле животного. В завершении процедуры место венепункции дезинфицируют спиртом либо настойкой йода и обрабатывают раствором «Коллодия».

Из молочной вены допускается делать забор крови для исследования только у взрослой особи. Молочные вены расположены на боковой части вымени и тянутся вниз по брюшной части. Через них происходит снабжение молочных желез кровью и питательными веществами. Перед тем как осуществить забор пробы, рекомендуется предварительно зафиксировать животное. Как правило, для проведения процедуры потребуется присутствие нескольких человек. Первым делом необходимо сбрить либо состричь волосяной покров с того места, где планируется делать прокол иглой. После этого подготовленный участок дезинфицируют с использованием спирта либо йодного раствора.В хорошей видимости должен находиться своеобразный бугорок небольшого размера, куда и рекомендуется вводить иглу. Так как можно довольно легко нанести вред корове, то иглу вводят максимально осторожно. Ее необходимо ввести под углом, параллельно ходу вены, пока игла точно не попадет в нее и не появиться венозная кровь темного цвета.

Особенности вакуумного забора крови: использование вакуумных систем имеет существенное преимущество, так как кровь после забора попадает сразу же в специальную пробирку, в результате чего не происходит контакта ветеринарного персонала с взятым образцом.Такие системы состоят из вакуумного шприца, который служит контейнером, и специальной иглы. Соединение с антикоагулянтом осуществляется внутри вакуумного контейнера.Благодаря использованию вакуумных систем можно получить стерильный образец крови.

46. Опухоли у животных: классификация, этиология, дифференциальная диагностика, принципы хирургического лечения.

Опухоли, или новообразования, - патологические разрастания тканей, возникающие вследствие размножения клеточных элементов, обусловленных изменением биологических свойств клеток организма под влиянием факторов внешней и внутренней среды.

Этиопатогенез. По современным представлениям, причиной возникновения опухолей могут быть различные факторы: биологические (вирусы), химические, физические.

Классифицируют по морфологическим признакам соответственно тканям, из которых они развиваются. В соответствии с этим различают: эпителиальные – папилломы, аденомы, кистомы, дерматомы, карциномы; соединотельнотканные – фибромы, миксомы, липомы, хондромы, остеомы, меланосаркомы; сосудистые – гемангиомы, лимфангиомы;мышечные – миомы, рабдомиомы; из нервной ткани – глиомы, невромы; смешанные – остеосаркома, фибромиксохондрома, фиброхондроостеома. По характеру роста и клиническому течению опухоли делят на доброкачественные и злокачественные (скорость роста, ограничение, инвазия, спаенность с окружающими тканями). Также номенклатура ВОЗ TNM- так классиф поверхностные опухоли (кожи, желудка и тд) – размер (Т), метастазы в регионарных л/у (N), отдаленные метастазы (М).

Диагностика. Установить наличие опухоли у животных довольно сложно. Истинные опухоли следует отличать от припухлостей, которые наблюдаются при кистах, зобе, гематомах, грыжах, водянках и различных воспалительных процессах. Еще сложнее решить вопрос о характере новообразования (доброкачественное или злокачественное). Из клинических методов исследования используют осмотр, пальпацию, перкуссию, аускультацию, рентгенографию и рентгеноскопию. Для определения вида опухоли, ее злокачественности пользуются биопсией, т. е. микроскопическим исследованием кусочков опухоли, получаемых оперативным путем. У мелких животных методом бимануальной пальпации удается определить наличие опухолей органов брюшной полости. У крупных животных с помощью ректального исследования можно обнаружить опухоли матки, яичников и влагалища. Наиболее точные методы диагностики новообразований в определении природы опухоли – гистологические и цитологические исследования биопсированной ткани и мазков, приготовленных из материала с поверхности опухоли. Разработаны высокочувствительные методы радиоизотопной и ультразвуковой диагностика опухолей, которые широко используются в медицинской практике.

Лечение. Опухоль необходимо резецировать с учетом принципов абластики и антибластики. Оперативное. При удалении доброкачественных опухолей разрезы производят на границе с окружающими тканями. Новообразование отделяют от смежных тканей по возможности тупым концом скальпеля, т. е. путем вылущивания, не повреждая при этом капсулу опухоли. Кровеносные сосуды, питающие опухоль, лигируют. На рану накладывают швы. Операция при злокачественных опухолях состоит в полном удалении новообразования в пределах здоровых тканей вместе с регионарными лимфатическими узлами. При этом операционную рану предохраняют от обсеменения клетками удаляемой опухоли. Применяют цитостатики - Цитозар, ломустин. Не обязательно говорить: Есть химиотерапия, облучение, гамма-нож, нейтронзахватная терапия.

47. Основные способы дешифровки результатов рентгенографического исследования.

Проведите дешифровку результатов рентгенографического исслед-ия.

Определяют

-Положение кости (обычное, смещение вследствие вывиха или подвывиха).

-Величина и форма кости (нормальная, укорочение или удлинение, утолщение вследствие рабочей гипертрофии или гиперостоза, истончение вследствие врожденной гипоплазии или приобретенной атрофии, искривление, вздутие).

-Наружные контуры кости (ровные или неровные, четкие или нечеткие).

-Кортикальный слой (нормальный, истончен или утолщен, непрерывный или прерывистый за счет деструкции, перелома).

-Костная структура (нормальная, остеопороз, остеосклероз, деструкция, нарушение целостности).

-Ростковые зоны и ядра окостенения у молодых жив-ных (соответствие возрасту, положение, форма и величина).

-Состояние рентгеновской суставной щели (нормальной ширины, деформирована, сужена равномерно или неравномерно, расширена равномерно или неравномерно, затемнена вследствие обызвествлений или наличия выпота, содержит дополнительные образования: костные отломки, инородные тела, костные или хрящевые фрагменты).

Рентгенологическим методом устанавливают переломы, вывихи, хронические поражения (остеопороз, рахит, остеомаляция, остеосклероз), опухоли костей, дисплазии суставов, некроз кости, экзостозы, остеофиты сустава, изм периартикулярных тканей. В ТБС и локт суст уменьш объем головки и увел шейки. Нужно сравнивать правую конечность с левой.

Возрастные изменения скелета конечностей состоят в закладке очагов окостенения, их последующем срастании друг с другом в пределах каждой кости, изменениях формы, структуры, очертаний метаэпифизарных зон и рентгеновских суставных щелей.

У новорожденных кости имеют округлые контуры. К годовалому возрасту у крупных жив-ных округлость замешается угловатостью (выражены на локтевом и пяточном буграх). С возрастом наблюдается усиление рельефа кости, а у старых жив-ных, и особенно рабочих жив-ных, возникают неровности и зазубренности контуров кости в местах прикрепления к ним мышц и связок.

Дополнительно: ДТБС. Рентгенограммы должны выполняться под седацией или под наркозом,чтобы обеспечить нужное положение сустава. Снимок делается, когда собака находится в дорсальном положении с вытянутыми параллельно задними конечностями,колени повернуты так, чтобы коленная чашечка находилась в центре блоковой борозды и симметрично расположенным тазом. Вентродорсальный вид должен включать два поясничных позвонка и оба колена. Существует пятибалльная оценка ДТБС по 6 параметрам: Угол Норберга-угол между прямой линией, соединяющей геометрические центры головок бедра и линии, проведенной от центра головки вдоль передне-наружного края суставной впадины (рисунок 2), при норме >105°. Индекс внедрения головки бедра во впадину определяют отношением величины покрытой части головки бедра внешним краем вертлужной впадины к радиусу головки бедра. В норме отношение равно единице, то есть величина покрытой части головки бедра верхним краем вертлужной впадины равна радиусу головки бедра или половина головки бедра покрыта вертлужной впадиной (рисунок 3), при норме ИВ>1,0. Тангенциальный угол расположен между горизонталью проведенной через передне-наружный край суставной впадины, и касательной, являющейся продолжением краниального контура суставной щели. В норме касательная проходит ниже горизонтали, образуя отрицательный угол, или совпадает с ней, образуя угол, равный нулю. Касательная, направленная выше горизонтали, образует характерный для патологического процесса положительный угол, в норме: тангенциальный угол отрицательный, край острый, охватывает головку. Изменения состояния замыкательной пластины свода вертлужной впадины-склероз-определяется на рентгенограмме в виде интенсивной светлой полосы вдоль замыкательной пластины вертлужной впадины. Характеризует неравномерность распределения давления на впадину при нагрузке и является косвенным симптомом скрытого подвывиха бедра, в норме тангенциальный уголотрицатель-ный, край острый, охватывает головку. Форма головки и изменения архитектоники проксимального отдела бедра характеризуются состоянием трабекулярного аппарата (I, II и III системы трабекул). Отражают закономерность изменения формы головки бедра в зависимости от различного положения ее в суставе (неустойчивое положение, подвывих, вывих), в норме-головка круглая, система трабекул представлена тремя системами. Экзостоз (греч. exostosis, от ехо-вне, снаружи и osteon-кость)-костное или костно-хрящевое разрастание неопухолевого характера на поверхности кости (в виде линейных, шаровидных и других образований) в норме они неразличимы, переход головки в шейку четко выражен. Проведите дешифровку результатов рентгенологического исслед-я локтевого сустава собаки. Локтевой сустав, articulatio cubiti. В этом суставе сочленяются суставные поверхности трех костей: плечевой, локтевой и лучевой Сочленяющиеся кости образуют три сустава, заключенных в одну капсулу: 1.Плечелоктевой сустав, articulatio humeroulnaris, образован блоком плечевой кости и блоковидной вырезкой локтевой кости. Сустав простой, винтообразный (разновидность блоковидного), одноосный. 2.Плечелучевой сустав, articulatio humeroradialis, образован головкой плечевой кости и суставной ямкой головки лучевой кости. Сустав простой, шаровидный, трехосный. 3. Проксимальный лучелоктевой сустав, articulatio radioulnaris proximalis, образован окружностью лучевой кости и лучевой вырезкой локтевой кости. Сустав простой, цилиндрический, одноосный.

48. Охарактеризуйте технику наложения прерывистых и непрерывных швов.

Швы накладывают с соблюдением правил асептики и антисептики. Предварительно необходимо максимально остановить кровотечение, удалить сгустки крови и раневое отделяемое. При наложении швов необходимо следить, чтобы края раны равномерно соприкасались на всем протяжении. расстояние между стежками должно быть одинаковое, стежки должны быть не частыми, ткани надо соединять послойно, не оставляя карманов, где будет скапливаться раневое отделяемое, которое в дальнейшем послужит благоприятной средой для роста микроорганизмов, ткани краев раны не должны быть в натяжении, выбрать иглу и шовный материал.

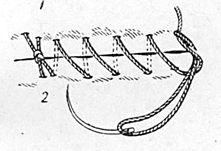

Прерывистые швы: Узловой (1) – наиболее применяемый шов в современной хирургии. Его применяют как основной шов для сближения краев всех видов ран и соединения всех видов тканей.Ситуационный. Применяют для зашивания лоскутных ран с неровными краями и больших линейных ран для придания правильного положения раневых поверхностей. Относится к корректурным швам.Обвивной. Применяют в полевых условиях для остановки кровотечения и предотвращения выпадения внутренних органов при отсутствии инструментов для наложения швов. Для этого шва использую то, что попадется под рукой: инъекционные иглы, гвозди, проволока, волос с хвоста или гривы.Шов, уменьшающий напряжение тканей. Его применяют при ушивании ран, которые имеют большое напряжение тканей (глубокие, длинные раны в наиболее подвижных участках тела). Основная цель шва – уменьшить напряжение краев раны, предотвратить прорезание тканей лигатурой и их разрыв.Шов с валиками (2). Это разновидность шва, уменьшающего напряжение тканей и имеет одинаковые с ним показания.Петлевидные швы (3). Ими закрывают зияющие раны. Часто используют для закрытия грыжевого кольца при оперативном лечении грыж. Их также накладывают на мышцы, когда они рассечены перпендикулярно либо параллельно ходу волокон. Также их применяют при предрасположенности заворота краев раны внутрь или наружу. Различают петлевидный горизонтальный и петлевидный вертикальный швы.Восьмиобразный (4). Применяют при зашивании глубоких ран с разнообразными тканями, с целью наилучшей их коаптации. Этот шов дает возможность получить равномерное сближение раневых поверхностей и предотвращает образование карманов в глубине раны.

Прерывистые швы: Узловой (1) – наиболее применяемый шов в современной хирургии. Его применяют как основной шов для сближения краев всех видов ран и соединения всех видов тканей.Ситуационный. Применяют для зашивания лоскутных ран с неровными краями и больших линейных ран для придания правильного положения раневых поверхностей. Относится к корректурным швам.Обвивной. Применяют в полевых условиях для остановки кровотечения и предотвращения выпадения внутренних органов при отсутствии инструментов для наложения швов. Для этого шва использую то, что попадется под рукой: инъекционные иглы, гвозди, проволока, волос с хвоста или гривы.Шов, уменьшающий напряжение тканей. Его применяют при ушивании ран, которые имеют большое напряжение тканей (глубокие, длинные раны в наиболее подвижных участках тела). Основная цель шва – уменьшить напряжение краев раны, предотвратить прорезание тканей лигатурой и их разрыв.Шов с валиками (2). Это разновидность шва, уменьшающего напряжение тканей и имеет одинаковые с ним показания.Петлевидные швы (3). Ими закрывают зияющие раны. Часто используют для закрытия грыжевого кольца при оперативном лечении грыж. Их также накладывают на мышцы, когда они рассечены перпендикулярно либо параллельно ходу волокон. Также их применяют при предрасположенности заворота краев раны внутрь или наружу. Различают петлевидный горизонтальный и петлевидный вертикальный швы.Восьмиобразный (4). Применяют при зашивании глубоких ран с разнообразными тканями, с целью наилучшей их коаптации. Этот шов дает возможность получить равномерное сближение раневых поверхностей и предотвращает образование карманов в глубине раны.

Непрерывный шов обеспечивает хорошую герметичность раны, экономию шовного материала и времени операции при отсутствии сильного зияния раны. Однако при нем не всегда получается равномерное прилегание краев раны, возможно образование складок, и в случае нагноения и снятия части стежков рана полностью раскрывается. Непрерывные швы. Накладываются только с применением одной длинной нити, чаще применяют в качестве погружных швов для соединения глубоко лежащих слоев: брюшной стенки, брюшины, мышц, подкожной клетчатки, фасций. При закрытии раны нить должна быть в постоянном натяжении, для этого помощник все время при последующих уколах иглой подхватывает нить и слегка ее подтягивает с тем, чтобы шов не ослабевал, а края раны прилегали равномерно и плотно. Когда шов окончен, через края раны протягивают двойной конец нити, чтобы связать его с одинарным.

Наиболее применяемыми швами являются: скорняжный, матрацный и кисетный. К непрерывным швам также относят кишечные швы: Шов Шмидена (1), Шов Ламбера, Шов Садовского, Шов Платохина (2).

Наиболее применяемыми швами являются: скорняжный, матрацный и кисетный. К непрерывным швам также относят кишечные швы: Шов Шмидена (1), Шов Ламбера, Шов Садовского, Шов Платохина (2).

Скорняжный шов наиболее употребительный. Этот вид швов применяют для соединения мышц и фасций, когда не требуется значительного натяжения тканей, а также для сшивания серозных и слизистых оболочек. Его начинают так же, как и узловатый шов; первый стежок завязывают узлом вблизи угла раны на противоположной стороне укола. Затем последующие стежки накладывают на одинаковом расстоянии от краев раны, не ослабляя натяжения нитки. Для этого помощник все время при последующих уколах иглой подхватывает нить, слегка ее натягивает, чтобы шов не ослабевал, а края раны прилегали равномерно и плотно. Когда шов окончен, через края раны протягивают двойной конец нити, чтобы связать его с одинарным. По сравнению с узловатым швом скорняжный шов менее прочен.

Скорняжный шов наиболее употребительный. Этот вид швов применяют для соединения мышц и фасций, когда не требуется значительного натяжения тканей, а также для сшивания серозных и слизистых оболочек. Его начинают так же, как и узловатый шов; первый стежок завязывают узлом вблизи угла раны на противоположной стороне укола. Затем последующие стежки накладывают на одинаковом расстоянии от краев раны, не ослабляя натяжения нитки. Для этого помощник все время при последующих уколах иглой подхватывает нить, слегка ее натягивает, чтобы шов не ослабевал, а края раны прилегали равномерно и плотно. Когда шов окончен, через края раны протягивают двойной конец нити, чтобы связать его с одинарным. По сравнению с узловатым швом скорняжный шов менее прочен.

Матрацный шов применяют при сшивании тонкой и очень подвижной кожи или легко рвущейся ткани, где возможно прорезывание стежков шва. Первый стежок делают вблизи угла раны, как и при скорняжном шве. Последующие накладывают так, чтобы снаружи нить каждого стежка ложилась параллельно краю раны. Закрепляют шов аналогично скорняжному. Матрацный шов дает возможность сблизить края раны и избежать прорезывания тканей нитью. К его недостаткам можно отнести возможное образование складок и выворачивание краев раны.

Кисетный шов применяют при колотых ранах полых органов (желудка, кишок, мочевого пузыря), незначительных дефектах кожи округлой формы и при операциях на прямой кишке. Нить проводят на некотором расстоянии от краев раны, вводя и выводя иглу параллельно ее краям. Концы нити стягивают и закрепляют морским узлом.

Кисетный шов применяют при колотых ранах полых органов (желудка, кишок, мочевого пузыря), незначительных дефектах кожи округлой формы и при операциях на прямой кишке. Нить проводят на некотором расстоянии от краев раны, вводя и выводя иглу параллельно ее краям. Концы нити стягивают и закрепляют морским узлом.

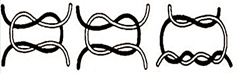

Существует много видов узлов. По надежности и простоте выполнения чаще других применяются морской и хирургически узлы. Не рекомендуется использовать так называемый «женский» узел, поскольку при натяжении тканей и при завязывании нитей с гладкой поверхностью он легко распускается. Характерно для этого узла то, что одна из нитей входит в узел и выходит из него по разные стороны полуколец. Морской узел завязывают следующим образом. Коней нитки, удерживаемый правой рукой, подводят под нитку, конец которой держат левой рукой, и завязывают первый узел. Затем концом нитки, удерживаемым правой рукой, обвивают нитку, находящуюся в левой руке, и завязывают второй узел. В результате этого получаются две петли, надетые одна на другую. Этот узел наиболее употребителен.

Существует много видов узлов. По надежности и простоте выполнения чаще других применяются морской и хирургически узлы. Не рекомендуется использовать так называемый «женский» узел, поскольку при натяжении тканей и при завязывании нитей с гладкой поверхностью он легко распускается. Характерно для этого узла то, что одна из нитей входит в узел и выходит из него по разные стороны полуколец. Морской узел завязывают следующим образом. Коней нитки, удерживаемый правой рукой, подводят под нитку, конец которой держат левой рукой, и завязывают первый узел. Затем концом нитки, удерживаемым правой рукой, обвивают нитку, находящуюся в левой руке, и завязывают второй узел. В результате этого получаются две петли, надетые одна на другую. Этот узел наиболее употребителен.

Хирургический узел характеризуется тем, что в первом узле нитки перевивают дважды, а второй узел завязывают как морской. Хирургическим узлом пользуются при зашивании ран, края которых могут расходиться.

Шовник: викрил, пролин, ПГС ПГА, шелк, кетгут

Снятию подлежат швы, наложенные на кожу и слизистые оболочки. Погружные швы (на внутренние органы, мышцы, фасции, брюшину) не снимают, они инкапсулируются или рассасываются (кетгут). Снятие кожных швов зависит от заживления раны. При заживлении ран по первичному натяжению швы снимают на 7-8-й день после их наложения, при сильном напряжении краев раны — на 12-14-й день. Во время снятия любых швов, обеспечить надежную фиксацию животного. Перед снятием важно также убедиться, что область нанесения полностью сухая, отсутствуют кровяные сгустки или корочки, не выступают края ран. Предварительно шов обрабатывают 5%-ным спиртовым раствором йода, раствором бриллиантовой зелени, затем хирургическим пинцетом приподнимают узел шва и слегка вытягивают нитку из толщи кожи, вблизи кожи перерезают нить ножницами, а весь стежок извлекают пинцетом. Главное, убедиться, чтобы часть шва не оставалась под кожей, иначе достать ее будет сложно. После снятия швов, как правило, не остается никаких рубцов, шерсть зарастает довольно быстро.

Этажность (Козлов): 2 этажа делают, когда надо повысить герметичность органа (кишечник, моч. пуз.), но тогда орган становится меньше. Моч. пуз шьют швом Пирогова-Черни (двухрядный).

49. Переломы костей у животных: классификация, принципы и методы остеосинтеза.

Переломом называют полное или частичное нарушение целости кости, возникающее под действием какой-либо внешней силы и сопровождающееся большим или меньшим повреждением окружающих мягких тканей (мускулов, сухожилий, фасций, сосудов и нервов).

Классификация переломов: 1. По происхождению переломы делят на врожденные и приобретенные. Врожденные, или внутриутробные, переломы возникают во время развития плода в матке или при извлечении его во время родов. Приобретенные переломы разделяют на травматические, при которых происходит нарушение целости здоровой кости под воздействием сильной травмы, и патологические, возникающие при заболеваниях костей.

2. По характеру повреждения тканей различают переломы открытые и закрытые. Открытые переломы сопровождаются нарушением целости кожи или слизистой оболочки; они обычно осложняются развитием инфекции-считаются всегда инфицированными (при таких используют внеочаговый остеосинтез). Закрытие переломы не имеют повреждений со стороны наружного покрова, поэтому заживление их происходит в асептических условиях.

3. По анатомической локализации переломы делят на эпифизарные (суставного конца кости), метафизарные (околосуставные) и в области тела кости - диафиза. Разъединение кости по линии эпифизарного хряща (у молодых животных и при рахите) называют эпифизиолизом. В зависимости от числа переломов их делят на одиночные и множественные. При множественных переломах повреждается несколько костей или одна кость в нескольких местах.

4. По степени и характеру повреждения кости переломы делят на неполные и полные. Неполные переломы характеризуются частичным повреждением целости кости. К ним относят трещины, поднадкостничные переломы, краевые переломы (отломы), надломы и дырчатые переломы. Дырчатые переломы наблюдаются при огнестрельных ранениях лопатки, черепа, таза и реже в области эпифиза трубчатых костей. Дефект при этих переломах имеет вид отверстия, располагающегося в центральном участке кости.

Полные переломы характеризуются разъединением кости во всю ее толщину и более или менее выраженным смещением отломков. В зависимости от направления плоскости перелома по отношению к оси кости различают следующие виды полных переломов. Поперечные - линия перелома располагается перпендикулярно к длинной оси кости. Они встречаются на трубчатых и коротких костях. Оскольчатые - характеризуются наличием одного-двух промежуточных костных осколков на месте перелома.

5. Травматические и патологические.

Остеосинтез. Для соединения отломков используют металлические швы, алюминиевую, латунную, никелевую, молибденовую, и медную проволоку диаметром 0,6—1 мм и более, нержавеющие спицы, гвозди, винты, пластинки, скобки, костные трансплантанты, металлические шины, для интрамедуллярного остеосинтеза деревянные, металлические штифты. При закрытых переломах остеосинтез следует делать через сутки после травмы. В более поздние сроки проводить вытяжение и репозицию отломков затруднительно. При открытых переломах остеосинтез надо делать по возможности раньше, чтобы профилактировать развитие микрофлоры.

Методы: внеочаговый (аппарат внеш фиксации-аппарат Елизарова) и погружной (экстрамедулярный остеосинтез, или накостный (пластины, стержни, штифты) и интрамедулярный(спицы)).

Виды штифтов. Тютчера, клеверообразных, х-образный.

Соединение отломков проволочной шиной используют при переломах тела нижней челюсти. Для этого так называемой внутриротовой шиной (проволочная лигатура) после соответствующей хирургической обработки при открытых переломах соединяют отломки кости. У крупных животных применяют проволоку толщиной 2 мм. При метафизарных переломах кости фиксируют двумя проволочными лигатурами: одну накладывают вокруг боковых резцов с зацепами, а другую—вокруг всех резцовых зубов.

Соединение отломков кости гвоздями. Отломки соединяют при косых, продольных или спиральных переломах трубчатых костей и переломах шейки бедра. Для этого никелированный гвоздь легкими ударами молотка вбивают в просверленное отверстие перпендикулярно направлению линии излома

Соединение отломков кости шурупами (винтами). Применяют никелированные шурупы при переломах локтевого и пяточного бугров, маклока и большого вертела бедренной кости, а также иногда при метафизарных переломах трубчатых костей. Для этого используют два сверла разного диаметра. Сверлом, близким к диаметру шейки шурупа (но несколько меньшим), просверливают отломленный участок кости, а сверлом диаметром, меньшим на 1—2 мм, чем средняя часть тела шурупа, просверливают тело кости, к которой будет фиксироваться отломок.

50. Пододерматиты у КРС: этиология, диагностика, лечение и профилактика.

Асептический пододерматит. Этиология. При перегоне по твердой почве на большие расстояния, при выгоне на прогулку по замерзшему грунту после осенней распутицы. Ушибы в области подошвы камнями, мелкими инородными предметами, содержание животных на каменных полах без подстилки.

Симптомы. Общее состояние жив удовлетворительное. Животное щадит пораженную конечность. Определяется хромота различной степени в зависимости от тяжести процесса. При расчистке копыта иногда обнаруживается красно-желтое, желтое, красно-фиолетовое пятнистое окрашивание рога как результат разрыва сосудов и разложения излившейся крови.

Лечение. Покой, примен холод, а через 3-4 дня переходят к тепловым процедурам. +в\в 0,25% р-ра новокаина. При хр пододерм-те после расчистки копыта назначают повязки с 20%-ной салициловой мазью, 10%-ной йодистой мазью

Профилактика. Избегают перегонов и выпаса животных по каменистому грунту. Полы стойл покрывают подстилкой или специальными резиновыми ковриками. Не допускают использования недоброкачественных кормов, резких переключений животных с одного вида корма на другой, утончения подошвы при расчистке копыт. Своевременно устраняют болезни матки, вымени и др.

Гнойный пододерматит. Гнойное воспаление основы кожи копыта может быть в любой части копыта, но чаще наблюдается в области подошвы. Этиология. Развивается на месте инфицированных ран, язв подошвы и асептического пододерматита, осложненного инфекцией. + нерегулярная уборка навоза на выгульных площадках в дождливую погоду.

Симптомы. Животное в состоянии покоя держит пораженную конечность согнутой и опирается зацепной частью копыта. Хромота опирающегося типа. Тем-ра тела у лошадей обычно повышена, у крупного рогатого скота также повышена, но незначительно. Копыто горячее. При исследовании копытными щипцами в пораженном участке отмечается сильная болезненность. Иногда наблюдается отслоение роговой каймы, мякиша, подошвы.

Лечение. Копыто тщательно очищают от грязи, моют водой с мылом, раствором калия перманганата или другим дезинфицирующим раствором. Желательно выполнить проводниковую или циркулярную анестезию. На область пясти (плюсны) накладывают жгут. По ходу раневого канала или вблизи белой линии в месте наибольшей болезненности воронкообразно удаляют рог, после исследования удаляют некротизированные ткани и весь отслоившийся рог. Рану орошают 10%-ным йодоформенным эфиром, растворами антибиотиков. На рану накладывают повязки с порошками, с различными мазями. Верхние слои повязки смазывают дегтем, солидолом, вазелином.

Профилактика. Своевременно оказывают помощь при ранах, ушибах, заковках и при других повреждениях копыт.

Ламинит (асептический диффузный пододерматит) - диффузное асептическое воспаление основы кожи копытной стенки и копытной подошвы. Болезнь наблюдается у молодых коров и нетелей, а также у откормочного крс. Она может возникнуть также после кормления животных пшеничными отрубями, подсолнечниковым жмыхом, недоброкачественным, плесневелым кормом и на почве задержания последа, эндометритов.

Симптомы. Конечности подведены под туловище. При движении у животного появляется потливость, отмечается мышечная дрожь. Общее состояние угнетенное, дыхание учащенное. В области мякишей, венчика появляется припухлость, при пальпации отмечается болезненность. При хрон течении болезни наблюдаются хромота, напряженность мышц конечностей. Животные теряют упитанность, но аппетит сохраняется. Лечение. При лечении по возможности устраняют причину, вызвавшую болезнь. Животному предоставляют покой, обеспечивают его мягкой подстилкой. Применяют средства, как при ревматическом воспалении копыт у лошадей. Назначают холод на копыта в виде ножных ванн, аппликаций. Применяют внутривенно, внутримышечно кортикостероиды, антигистаминные препараты.

51. Принципы наложения черепаховидной повязки на область скакательного сустава коровы.

Черепаховидная повязка – представляет собой разновидность восьмиобразной повязки. Накладывается на запястный (карпальный) и заплюсневый (скакательный) суставы. Она может быть сходящейся (при травмировании близлежащих к суставу участков) и расходящейся (при непосредственном повреждении самого сустава).

Черепаховидная повязка – представляет собой разновидность восьмиобразной повязки. Накладывается на запястный (карпальный) и заплюсневый (скакательный) суставы. Она может быть сходящейся (при травмировании близлежащих к суставу участков) и расходящейся (при непосредственном повреждении самого сустава).

Начинают ее всегда ниже бинтуемого сустава и заканчивают выше последнего по типу обычной циркулярной повязки. Область сустава закрывают восьмиобразными ходами бинта так, что на сгибательной стороне сустава они перекрещиваются между собой, а на разгибательной расходятся в виде веера, прикрывая всякий раз половину ширины бинта предыдущего оборота.

Черепаховидная повязка на скакательном суставе: слева — расходящаяся, справа — сходящаяся.

Расходящуюся черепаховидную повязку начинают циркулярными фиксирующими турами строго посредине заплюсневого сустава (туры бинта проходят через пяточный бугор и середину сгибательной поверхности сустава). Далее в области пятки туры поочередно смещают вверх и вниз на одну треть или на половину ширины бинта тогда, как на сгибательной поверхности все туры ложатся на ее середину.

Сходящаяся черепаховидная повязка начинается циркулярными турами на границе нижнего края сустава. Потом от середины сгибательной поверхности бинт направляют косо вверх, обрамляя границу верхнего края сустава. Все следующие туры проходят через середину сгибательной поверхности сустава. С противоположной стороны они поочередно, сверху и снизу, перекрывают предшествующие туры на две трети или на половину ширины бинта, сбегаясь в участке пяточного бугра. Заканчивают повязку наложением циркулярных туров бинта в центре сустава.

52. Раны у животных: симптомы, классификация, способы лечения. Виды заживления ран.

Рана (Vulnus) – это открытое механическое повреждение тканей и органов, сопровождающееся нарушением целостности кожи и слизистой оболочки. В ранах различают края, стенки, дно и полость раны/раневые отверстия, раневой канал.

Основным признаками раны явл-я боль, зияние, глубина и кровотечение, иногда нарушение функций.

Есть 3 основных вида ран:

1.Операционные

2.Случайные

3.Огнестрельные

Последние два всегда инфицированы, т. е. бактерийно загрязнены и в большинстве случаев содержат значительное количество мертвых тканей. Операционные раны являются, как правило, асептическими. Они заживают без признаков инфекции в минимально короткие сроки по первичному натяжению, без нагноения и содержат минимальное количество мертвых тканей. В тех случаях, когда оперативное вмешательство связано со вскрытием инфекционных очагов, таких, например, как абсцессы, флегмоны, операционные раны оказываются инфицированными и содержат большее или меньшее количество мертвых тканей. Такие раны заживают, так же как случайные и огнестрельные, более длительно по вторичному натяжению с более или менее выраженным нагноением. Случайные раны в зависимости от ранящего предмета и механизма повреждения подразделяются на колотые, резаные, рубленые, ушибленные, размозженные, рваные, укушенные, отравленные и комбинированные.

1.Колотая рана - наносятся острым или тупым предметом (гвоздь, сук дерева). Колотая рана имеет узкий, извилистый, иногда очень глубокий раневой канал, проникающий в какую-либо полость, внутр. орган или крупный кровеносный сосуд.

2.Резаная рана – наносится острым предметом в процессе операции или случайно, она характеризуется кровотечением, относительно небольшим количеством мертвых тканей, хорошо выраженным зиянием при наибольшей ширине и глубине в середине ее длины.

3.Рубленая рана - в зависимости от остроты рубящего предмета может содержать большее или меньшее количество мертвых тканей. Рана, нанесенная тупым рубящим предметом, имеет признаки ушиба и сотрясения. Кровотечение может быть слабее, чем при резаной ране, вследствие разрыва сосудов. Разрушение при рубленой ране более значительное, вплоть до повреждения костей и даже отсечения части тела. Зияние и глубина раны значительные.

4.Ушибленная рана (Vulnuscontusum) является следствием большой механической силы, воздействующей на ткани тупыми предметами. В зоне воздействия силы происходят разрыв кожи, сильный ушиб мускулов, нервов и других тканей или размозжение их, нередко с переломом костей. Ушибленные ткани пропитаны кровью, лишены кровоснабжения и иннервации, представляют собой хорошую питательную среду для микробов и способствуют развитию инфекции.

5.Рваная рана (Vulnuslaceratum) образуется при отрывном воздействии на ткани остроконечными предметами, действующими касательно, например, когтями хищных животных, железными крючками. Поскольку ткани имеют различную эластичность и прочность (легче рвутся мускулы, фасции, затем сухожилия, труднее — кожа), то разрыв бывает неодинаковым. В результате этого рана имеет различную глубину, неправильную форму, стенки и дно представлены мертвыми тканями, края ее неровные, зазубренные, со значительным отрывом кожи, свисающей в виде лоскута

6.Размозженная рана - возникает под действием значительной ушибающей или давящей силы, например гусениц, движущегося трактора. Повреждение носит черты грубых анатомических разрушений; ткани и органы размозжены и пропитаны кровью; из раны свисают обрывки фасций, сухожилия. Кровотечение обычно отсутствует, так как разрываются сосуды и быстро наступает тромбоз. В окружности раны обнаруживаются кровоподтеки и ссадины. Боль выражена слабо, что связано с размозжением чувствительных нервных окончаний или более крупных нервов.

7.Укушенная рана - наносится зубами домашних и диких животных. Особенности и степень повреждения зависят от глубины вхождения зубов и движения челюстей, связанных со стремлением вырвать кусок тканей. Укушенные раны характеризуются ушибом, размозжением и разрывом тканей. Укусы лошади сопровождаются отпечатком резцовых зубов на коже.

8.Отравленные раны, или миксты -В процессе ранения в раны могут попадать ядовитые химические вещества, радиоактивные загрязнения, яды змей, пауков и других ядовитых животных.

9.Комбинированные раны - как бы сочетают элементы двух или трех вышеприведенных видов ран, например колотой и ушибленной, ушибленной и рваной.

Огнестрельная рана - возникает при повреждении тканей дробью, пулей, осколком и т. п. При огнестрельном ранении повреждаются ткани не только в зоне непосредственного воздействия ранящим предметом, но и за его пределами, что связано с явлениями бокового удара.

В огнестрельной ране различают 3 зон (в сторону от центра ран)

Первая зона (раневого канала) представляет собой раневой канал с размозженными тканями, инородными телами, микробами, сгустками крови;

Вторая зона (травматического некроза) непосредственно окружает раневой канал и примыкает к нему. Распространенность зоны некроза зависит от силы удара: чем сильнее удар, тем больше образуется мертвых тканей;

Третья зона (молекулярного сотрясения, или резерва некроза) является продолжением второй зоны, однако резкой границы между ними не существует. Зона молекулярного сотрясения характеризуется отсутствием некроза, но жизнеспособность тканей может нарушаться. Об этом свидетельствуют изменения структуры клеточных ядер, протоплазмы, коллагеновых волокон, множественные внутритканевые кровоизлияния и нарушения иннервации.

Лечение ран.

Подготовка операционного поля, механическая очистка ран, промывание раны растворами антибиотиков, иссечение краев раны и нежизнеспособных тканей, промывание раны р-рми антибиотиков, Ушивание и при необходимости дренирование. Бездренажное лечение ран следует применять при хорошо зияющих, неглубоких ранах, а при глубоких - в тех случаях, когда создан хороший сток гнойному экссудату путем вскрытия карманов и рассечения перемычек, затрудняющих ему свободный выход. Рассечение раны - осуществляется под местным обезболиванием в сочетании с антибиотиками. Рассекать рану следует так, чтобы обеспечить свободный выход для экссудата. Рассеченную рану расширяют раневыми крючками, останавливают кровотечение и подвергают пальпаторному исследованию. Обнаруженные карманы вскрываюти формируют контрапертуры. Их целесообразно делать по возможности в межмышечных желобах или через апоневрозы; затем удаляют обнаруженные инородные тела. После рассечения рану подвергают длительному, лучше ритмичному, орошению горячими (40°) гипертоническими растворами одной из. средних солей с добавлением фурацилина до 1 : 5000 и других антисептиков (химическая антисептика). Заканчивают обработку дренированием.

Лечение ран. Основными задачами лечения ран являются: 1) профилактика раневой инфекции; 2) охрана нервной системы от перераздраження болевыми импульсами; 3) усиление процессов регенерации и повышение общих защитных сил организма. Методы лечения ран. Почти при всех видах ран (кроме операционных и некоторых других) лечение начинают с хирургической обработки раны. В послеоперационный период с лечебной целью широко применяют: 1) химические антисептики; 2) биологические препараты; 3) физиотерапию; 4) патогенетическую терапию; 5) неспецифическую стимулирующую терапию.

Заживление ран происходит первичным и вторичным натяжением и под струпом.

Заживление первичным натяжением. Этот вид заживления характеризуется слабыми признаками воспаления и отсутствием нагноения. Края и стенки раны срастаются без образования большого количества рубцовой ткани. Весь процесс заживления первичным натяжением длится 6-8 дней. На месте зажившей раны остается небольшой рубец.

Заживление вторичным натяжением. При этом виде заживления первоначально в ране развивается грануляционная ткань, которая заполняет постепенно всю раневую полость. В дальнейшем грануляционная ткань превращается в рубцовую соединительную ткань, которая и покрывается снаружи эпителием. Все эти процессы протекают на фоне выраженного воспаления и сопровождаются нагноением, возникающим вследствие первичного или вторичного инфицирования раны. Вторичным натяжением заживают раны в следующих случаях: 1) когда имеется большая раневая полость и расхождение краев раны; 2) если рана содержит сгустки крови, инородные тела и мертвые ткани; 3) при развитии гнойной инфекции в ране; 4) когда понижены общие защитные силы организма и процессы регенерации тканей (истощение организма, авитаминоз, нарушение обмена веществ).

53. Руменотомия у крупного рогатого скота, показания, техника проведения. Руменотомия (вскрытие рубца). Самая распространенная абдоминальная операция у крс. Показания: удаление инородных предметов из сетки при травматическом ретикулите, ретикулоперитоните: закупорка книжки и переполнение рубца кормовыми массами, для удаления токсических в-в.

Техника операции. Животное выдерживают 12—20 ч на голодной диете, водопой не ограничивают. За сутки до операции с левой стороны в области голодной ямки и подвздоха готовят операционное поле по общепринятой методике. Животное фиксируют в стоячем положении в станке или к стенке. Для обезболивания мягкой брюшной стенки применяют паралюмбальную проводниковую анестезию по Магде или Башкирову. Проводят блокаду чревных нервов и пограничного симпатического ствола по Мосину.

Применение фиксатора рубца Петракова. Через 15-20 мин после проводниковой анестезии приступают к оперативному доступу рубца. С этой целью в вертикальном направлении, отступив на 5—7 см от последнего ребра и поперечно-реберных отростков поясничных позвонков, делают разрез брюшной полости длиной 18-20 см. (через голодную ямку). По мере рассечения тканей останавливают кровотечение. После лапаротомии вводят руку в брюшную полость и обследуют прилегающих к ним областей. При обнаружении спаек между стенкой рубца и брюшиной разъединять их нецелесообразно. При наличии абсцессов стенки рубца необходимо при помощи кровопускательной иглы с резиновой трубкой и шприца Жанэ удалить гной, промыть полость абсцессов раствором этакридина лактата (риванола) 1: 1000 или фурацилина и ввести в полость антибиотики. Если обнаруживают смешение сычуга в левое подреберье, пытаются переместить его вправо, предварительно освободив от газов при помощи кровопускательной иглы и резиновой трубкой. Для этого рукой надавливают на сычуг, направляя его под рубец к правому подреберью.

Обследовав органы брюшной полости, накладывают фиксатор рубца. При этом края раны находятся между створками и изогнутой частью пластинок прибора. Затем звенья прибора раскрывают до отказа, в результате чего рана расширяется и обнажается рубец. Между створками прибора выводят складку рубца и фиксируют ее путем сведения створок и закрытия их барашками шарниров. В нижней части выведенной складки рубца делают разрез длиной 3-5 см. Края разреза рубца фиксируют двумя нижними крючками. По мере увеличения разреза рубца края раны последовательно фиксируют крючками прибора. Далее створки прибора разводят и фиксируют вновь барашками, благодаря чему полость рубца раскрывается, а рана брюшной стенки и полость ее оказываются изолированными створками прибора и вывернутой частью рубца. После этого удаляют содержимое рубца.

После обследования рубца через большое отверстие вводят руку в сетку. Сетка имеет шарообразную форму и лежит впереди рубца, отделяясь от него внутри тяжем рубца и сетки. Слизистая оболочка сетки формирует ячеи. При обследовании сетки обращают внимание на места утолщения ее стенки и спаечные процессы с подлежащими органами. Затем исслед книжку – в правом подреберье. Книжка имеет почти шаровидную форму. Щелевидным отверстием она сообщается с сеткой, которая располагается впереди пищеводного желоба. При закупорке книжка имеет плотную консистенцию. Двумя пальцами, введеными в ее полость между листочками, прощупывают уплотненные кормовые массы, для разиягчения которых в полость книжки через резин шланг вливают 1 л р-ра этакридина лактата 1:1000, также можно 500 мл растит. масла.

Закончив манипуляции в преджелудках, производят очистку и орошение краев раны и фиксатора рубца от кормовых масс и сгустков крови дезинфицирующим раствором. Затем в верхней части растянутой стенки рубца снимают 2-4 крючка, удаляют марлевую прокладку и приступают к наложению на нее непрерывного шва. При этом иглу вкалывают со стороны слизистой оболочки через все слои стенки рубца, т. е. шов в виде елочки или шов ШмидЕна или Плахотина-Садовского. По мере закрытия стенки рубца снимают крючки-кошки. Выполнив первый этаж шва, приступают к наложению второго этажа - непрерывный шов. После наложения второго шва поверхность раны орошают раствором антисептика. Фиксатор снимают, извлеченную часть стенки рубца погружают в брюшную полость.Рану брюшной стенки зашивают глухим двухэтажным швом (тк большая нагрузка): первый этаж - непрерывным швом, захватывая брюшину и все слои, включая внутреннюю косую мышцу живота; второй этаж - узловатым швом (капрон и ли лавсан) на кожу с подлежащими слоями, включая наружную косую мышцу живота.

54. Смешение сычуга, методы диагностики, консервативного и оперативного лечения.

В норме сычуг находится главным образом справа и не прослушивается с помощью стетоскопа. Часть сычуга находится в выемке между рубцом и книжкой, снизу. У новотельной коровы он все больше прижимается к левой стороне. При резком переводе на рацион молочных коров пищеварительная система не успевает полностью адаптироваться к новому корму. Переваривание корма происходит не достаточно полно, происходит усиленное газообразование, мускулатура сычуга в полной мере не сокращается. Происходит скопление газов в сычуге. Сычуг переполняется газами и «выскакивает» через нижнюю выемку между книжкой и рубцом слева между брюшной стенкой и рубцом. По мере накопления газами он увеличивается в размере и поднимается к 13 ребру слева вверх, оттесняя рубец от брюшной стенки еще больше. Он не перекручивается и принимает вид перевернутой буквы U, концы которой уходят под рубцом на правую сторону. Движение пищевых масс сохраняется, корова ест, пьет, доится, но теряет вес. Происходит нарушение метаболизма, которое постепенно нарастает. Происходят потери ионов хлора, калия. Но ацидоз в начальной стадии заболевания не развивается. Наоборот, возникает алкалоз. Но редко бывает и правостороннее смещение. Часто бывает у коров в первые 2 недели после отёла. Течение с/о, о, хрон.

Диагностика проста: визуально оценивается клиника, пальпация кулаком в области рубца слева и аускультация стетоскопом. Если сычуг смещен, и он высоко поднялся к 13 ребру, то он занимает место между рубцом и стенкой. Оттесняет рубец. При продавливании брюшной стенки кулаком ощущается пустота (сантиметров 15) прежде чем кулак коснется стенки рубца. В норме рубец плотно прилежит к брюшной стенке. Проводим аускультацию медиальной и вентральной части брюшиной стенки слева в любом участке. На расстоянии 15 см. от головки стетоскопа наносим легкие постукивания или щелчки по телу, перемещая головку стетоскопа. При наличии смещенного сычуга в этой области (где его быть то не должно) прослушивается звук падающей капли (как при постукивании по мячу).

Лечение:(консервативный). Необходим: 3 здоровых мужика, транквилизатор и веревка (повал). Корову привязывают к столбу. Кладут ее на землю на левый бок. Затем переворачивают на спину и массируют брюшную полость коленом. При этом сычуг всплывает внутрь брюшной полости. Корову снова переворачивают на левый бок. Сычуг теперь остается справа. Вероятность того, что он не перевернется снова на левую сторону – 50%. В течении 2-3 дней необходимо давать свежее хорошее сено для наполнения рубца, чтобы уменьшить промежуток между сеткой и рубцом. (хирургический). При правом боковом доступе меньше проблем и выше успех операции. Эффективность составляет 90%.За 13 ребром делаем разрез кожи. Под кожей горизонтально проходит большой сосуд – его лигируем артериальным зажимом. Раздвигаем мышечные слой тупым способом. Добираемся до брюшной полости.Необходимо спустить скопившиеся в сычуге газы. Для этого необходима толстая игла и резиновый шланг длинной 1,5 – 2 метра. Один конец шланга одеваем на иглу, другой остается снаружи.Зажав меду пальцами руку, вводим в брюшную полость. С правого операционного доступа добираемся до сычуга, расположенного слева. Прокалываем стенку сычуга и выпускаем газы наружу через трубку. Проводим пексию сычуга (подшивание к брюш стенке) Дезинфекция – 0,5 литра воды + 6 грамм Окситетрациклина. Половину вводим в брюшную полость, остатком орошаем после закрытия каждого слоя мышц и фасций.Внутренние швы сшиваются кетгутом № 3, но не № 3/10.Через 10 дней швы снимаем. Первые 1-2 дня животное содержать отдельно. Делаем Пенициллин 1 раз в день 3 -4 дня.

55. Тендиниты, тендовагиниты, энтезопатии у лошадей, дифференциально- диагностические критерии.

Тендинит - это воспаление сухожилий.

Этиология. Основной причиной тендинита служит растяжение как результат чрезмерной нагрузки при галопе, прыжках или тяжелой работе, ушибах и открытых повреждениях. Кроме того, тендиниты по своей этиологии могут быть онхоцеркозными, бластомикозными (лимфангитными), некробактериозными, бруцеллезными, мытными, трипанозомозными и ревматическими.

У рабочих лошадей в первую очередь повреждается сухожилие глубокого пальцевого сгибателя, у верховых и скаковых – сухожилие поверхностного сгибателя, иногда совместно с межкостной средней мышцей. Тендиниты на тазовой конечности наблюдаются значительно реже (ахиллово сухожилие), что зависит от меньшего их обременения. Наиболее частой локализацией воспалительных процессов сухожилия глубокого сгибателя пальца являются: место соединения с дополнительной головкой, середина пясти, область сезамовидных костей путового сустава и область челночной кости. Процесс протекает в острой и хронической асептической и гнойной формах. У лошадей и КРС в 95% случаев бывает тендиниты поверхностного сгибателя пальцев и среднего межкостного мускула.

Острый асептический тендинит. Первичные патологоанатомические изменения при слабом растяжении или ушибе ограничиваются разрывами капилляров в толще сухожилия. Более сильные воздействия сопровождаются разрывами в участке повреждения сухожильных волокон и их пучков. Процесс характеризуется выпотеванием экссудата и скоплением его в межфибриллярном склеивающем веществе, в межпучковой соединительной ткани. Воспалительная реакция при остром асептическом воспалении завершается пролиферацией клеток соединительной ткани и образованием коллагеновых волокон, замещающих места разрывов сухожильных волокон. Такой пролиферат при дальнейшем его уплотнении обеспечивает в достаточной мере функциональную устойчивость сухожилия.