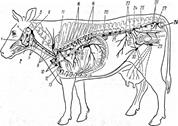

Пат. изменения л/у при ИБ

ЭПИЗООТОЛОГИЯ

1. Африканская чума свиней: эпизоотическая ситуация и мероприятия по контролю болезни в России.

Африканская чума (болезнь Монтгомери) — особо опасная высококонтагиозная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, обширными геморрагиями и цианозом кожи, тяжелыми дистрофическими и некротическими поражениями клеток ретикулоэндотелиальной системы, внутренних органов и высокой летальностью.

Эпизоотологических данные. Ситуация: эндемическая (страна неблагополучна с 2007 года). Всего с 2007 по 2019 гг в Российской Федерации выявлено: 1530 очагов АЧС. Наибольшее число случаев в Европейской части страны и в Дальневосточном округе. Болеют домашние свиньи всех пород и возрастов независимо от сезона года, а также дикие африканские свиньи (бородавочники, кустарниковые, лесные) и кабаны. Источник возбудителя инфекции (ИВИ): больные и зараженные свиньи, инфицированные корма, необеззараженные продукты убоя больных животных, контаминированные вирусом транспортные средства, предметы ухода и др. Из организма - вирус выделяется с фекалиями и мочой, слюной, секретом конъюнктивы. Пути передачи: аэрогеный, алиментарный, контактный, трансмиссивный, трансплацентарный. Естественный резервуар возбудителя АЧС - дикие свиньи и аргaсовые клещи рода Оrnithodorus.

Профилактика. В случае непосредственной угрозы заноса вируса из сопредельного государства создается зона возможного заноса глубиной до 150 км от границы, и в этой зоне осуществляется вакцинация всех свиней против классической чумы и рожи, проводятся вет-сан мероприятия, способствующие предотвращению заноса вируса. Недопущение заноса возбудителя АЧС, для этого: содержание свиней в надежно огороженных свинарниках, без свободного выгула, регулярная очистка и дезинфекция свинарников; использование сменной одежды, обуви, отдельного инвентаря для ухода за свиньями, запрет кормления свиней пищевыми отходами без их трехчасовой проварки, запрет посещения хозяйств, свиноподворий посторонними лицами, покупка здоровых свиней (с ветеринарно-сопроводительными документами), ввод в стадо после карантина, регистрация свинопоголовья, запрет подворного убоя, реализации и переработки свинины без ветосмотра и ветсанэкспертизы продуктов убоя.

Лечение. Больных свиней лечить запрещается. Все заболевшие подлежат уничтожению вместе со шкурами.

МЕРЫ БОРЬБЫ. Нормативное регулирование: Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденные Приказом МСХ РФ от 31 мая 2016г. № 213.

При возникновении африканской чумы определяют эпизоотический очаг, инфицированный объект, первую и вторую угрожаемые зоны.

В эпизоотическом очаге убивают всех свиней бескровным методом. Всех свиней — павших и убитых — сжигают, остатки зарывают в землю на глубину не менее 2 м. Малоценные предметы ухода за животными, полы свинарников (а возможно, и старые ветхие свинарники), навоз и мусор с территорий, где находились свиньи, сжигают. Освободившиеся от свиней помещения очищают, промывают и трехкратно дезинфицируют горячим раствором гидроксида натрия, хлорсодержащими препаратами. Загоны, участки пастбищ обрабатывают хлорной известью и перепахивают. Проводят дезинфекцию спецодежды обслуживающего персонала. На территории этой зоны запрещают содержание свиней в течение 12 мес.

В первой угрожаемой зоне (глубиной 5-20 км от эпизоотического очага) всех имеющихся свиней убивают, а мясо используют на этой территории или выпускают только после термической обработки. Проводят дезинфекцию помещений. Разведение свиней в этой зоне разрешают через 6 мес после уничтожения свиней неблагополучной зоны. Во второй угрожаемой зоне (глубиной до 100-150 км от эпизоотического очага) за всем свинопоголовьем устанавливают ветеринарное наблюдение, берут на учет всех свиней вакцинируют против чумы (классической) и против рожи существующими вакцинами. Запрещают скармливать свиньям не проваренные пищевые отходы. Карантин снимают через 30 дней после убоя свиней в двух первых зонах и осуществления мероприятий в зоне возможного заноса. После снятия карантина устанавливают ограничения на 6 мес.

2. Бешенство: этиология, диагностика, профилактика и меры борьбы в России.

Бешенство — особо опасная острая зооантропонозная болезнь теплокровных животных всех видов и человека, характеризующаяся тяжелым поражением центральной нервной системы, необычным поведением, агрессивностью, параличами и летальным исходом.

Этиология. Возбудитель болезни - пулевидный РНК-вирус семейства Rhabdoviridae, рода Lyssavirus.

ДИАГНОСТИКА. 1) Эпизоотология. природно-очаговая инфекция. Восприимчивые виды животных: теплокровные животные всех видов. Наиболее чувствительны лисица, койот, шакал, волк, полевка. К высокочувствительным отнесены хомяк, суслик, скунс, енот-полоскун, домашняя кошка, летучая мышь, рысь, мангуст, морская свинка и кролик. Чувствительность человека, собаки, овцы, лошади, крс - умеренная, у птиц — слабая. Молодые животные более чувствительны к вирусу, чем старые.

источник инф. - больные дикие и домашние животные. Резервуары- дикие хищники, собаки и кошки. Пути заражения - контактный (в результате укуса или ослюнения поврежденных кожных покровов или слизистых оболочек). Возможно заражение через слизистые оболочки глаз и носа, алиментарно и аэрогенно, а также трансмиссивно. Факторыпередачи: наличие безнадзорно содержащихся собак и кошек, а также больных диких животных. Максимальный подъем заболеваемости осенью и в зимне-весенний период. Установлена трех-четырехлетняя цикличность бешенства, что связано с динамикой численности основных резервуаров. Заболеваемость непривитых, покусанных 30...35 %, летальность— 100%.

2) Клин.картина. Инкубационный период варьируется от нескольких дней до 1 года, в среднем 3–6 нед. Его продолжительность зависит от вида, возраста, резистентности животного, количества проникшего вируса и его вирулентности, места локализации и характера раны.

. Клинические признаки при типичном течении - 3 стадии: продромальная: изменение поведения (становится беспокойным), стадия возбуждения: буйство, агрессия, отсутствие страха перед человеком, появление судорог и обильного слюнотечения; паралитическая: нарушение координации движения, паралич, смерть. Косвенные признаки: изменение голоса, косоглазие, выпадение языка и третьего века, отвисание челюсти, извращенный аппетит. Особенность проявления у кошек: стремление спрятаться в темные недоступные места.

3) Патологоанат.признаки. неспецифичны, ослюнение кожных покровов головы, истощение, следы укусов и расчесы, повреждение губ, языка, зубов, слизистые цианотичны. Цианоз и сухость серозных покровов и слизистых оболочек, застойное полнокровие внутренних органов; кровь темная, густая, дегтеобразная, плохо свернута; мышцы темно-красного цвета. Желудок часто с инородками. ГМ и мягкая оболочка отечные, с точечными кровоизлияниями (в основном в мозжечке и продолговатом мозге). Мозговые извилины сглажены, ткань мозга дряблая. Гистологич. изменения: диссеминирован. негнойного полиэнцефаломиелиталимфоцитарного типа. Патогномонично - в цитоплазме ганглиозных клеток специфических телец-включений Бабеша—Негри округлой/овальной формы, с базофильными зернистыми образованиями вирусных нуклеокапсидов различной структуры.

4) Лабораторная диагностика. В лабораторию направляют свежий труп или голову, от крупных животных — голову. В сопроводительных документax к патматериалу указать данные анамнеза, клинические признаки, сведения о животном, месте и дате убоя (отстрела), дате отбора патологического материала, сведения о владельце, о контактах животного с людьми и другими животными. Исследуют ГМ методами РИФ и биопробы, выделение вируса бешенства в культуре клеток, ИФА, ПЦР, определение генетической структуры вируса). Реакция иммунофлуоресценции (РИФ, МФА) - золотой стандарт диагностики бешенства. Биологическая проба - золотой стандарт диагностики бешенства для постановки окончательного диагноза в случае получения отрицательных результатов в РИФ. Интрацеребральное заражение белых мышей. Диагноз установлен (хотя бы 1 пункт): 1) выявл в мазках-отпечатках телец Бабеша-Негри. 2) Обнаруж в неск полях зрения при иссл отпечатков в ИФА не менее 10 типичных гранул с ярко-зеленым свечением. 3) по рез биопробы, кот ставят, когда в пат мат не обнар тельца Б.-Н. и получены отриц рез-ты др исслед.

Профилактика. Домашние животные: вакцинация, недопущение появления беспризорных животных (отлов, сокращение кормовой базы, соблюдение порядка содержания учета собак и кошек).

Дикая фауна: регулировка численности популяции плотоядных животных, планомерная оральная вакцинация с обязательным мониторингом эффективности вакцинации. Оральная антирабическая вакцина - съедобный брикет содержит внутри блистер с вакцинным вирусом. В состав ингредиентов брикета входит тетрациклин - маркер поедаемости вакцины. Основные целевые виды животных для оральной вакцинации лисица и енотовидная собака

Специфическая профилактика. Иммунизация при помощи моно- и ассоциированных вакцин. Применяются: инактивированные культуральные антирабические вакцины из фиксированных штаммов вируса бешенства: Щелково-51, ТС-80, Внуково-32, ERA-CB20M. ПРИМЕРЫ ВАКЦИН: Рабикан, Мультикан-8, Pабизин, Эурикан Rabies или LR (с лептоспирозом), Нобивак-RL и Rabies

МЕРЫ БОРЬБЫ. Не лечить, немедленно умерщвляют для проведения диагностики и уничтожения. Животных, покусавших людей и других животных, доставляют в ближайшее ветеринарное лечебное учреждение для осмотра и карантинирования в течение 10-15 дней. При лабораторном подтверждении бешенства на неблагополучный пункт накладывают карантин. В очаге инфекции и угрожаемой зоне проводят антирабическую вакцинацию животных. ДЕЙСТВУЮЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ: Ветеринарные правила ВП 13.3. 1103-96, санитарные правила СП 3.1.7 2627-10, ГОСТ 2013 «Методы лабораторной диагностики бешенства».

3. Бруцеллез животных: этиология, диагностика, профилактика и оздоровительные мероприятия в молочных хозяйствах.

Бруцеллез (мальтийская лихорадка, болезнь Банга, эпизоотический аборт) — хроническая инфекционно-аллергическая зоонозная болезнь, проявляющаяся у самок в основном абортами, задержанием последа, а у самцов — орхитами и эпидидимитами. Может протекать бессимптомно.

Этиология: выделяют одиннадцать видов бруцелл. Классически род бруцелл представлен 6 видами, три из которых имеют биовары: В. abortus (КРС), В. melitensis (самая патогенная, МРС), В. suis (свиньи и грызуны), В. neotomae (пустынные кустарниковые крысы), В. оvis (инфекционный эпидидимит, бараны), В. canis (собаки). (дополнительно выделенные: В. micoti - от полевок; В. pinnipedialis - от ластоногих ; В. celi - от китообразных; В. inopinata - из имплантата у человека; В. papionis - от павиана).

Бруцеллы — мелкие полиморфные м/о кокковидной, овоидной или палочковидной формы. Они неподвижные, спор не образуют, грамотрицательные. Бруцеллы обладают высокой инвазивностью, относятся к внутриклеточным паразитам, имеют глубинный О- и поверхностный S-антигены.

ДИАГНОСТИКА. 1) Эпизоотические данные. Учитывают благополучие местности по бруцеллезу. Болеют все виды домашних животных. Наибольшее его распространение наблюдается среди КРС, МРС и свиней. Птицы устойчивы к заражению. Взрослые, половозрелые животные более чувствительны. Источник инф - больные животные и микробоносители, особенно опасны абортировавшие самки, (выделяют много бруцелл со всем, что выделяют из половых путей – плод, околоплод.воды, оболочки плода). Выдел-ся также с молоком, спермой, мочой, калом. Пути заражения - алиментарный и контактный (половым путем), через слизистые оболочки и кожу. Факторы передачи - молоко, обрат, сыворотка, сырье животного происхождения, предметы ухода, корма, подстилка, вода, почва.

2) Клин. картина. Инкубац.период 2-4 нед. Бруцеллез у животных протекает в основном в латентной форме. Основной клин. признак у самок — аборт, обычно во втором периоде беременности. У коров аборты происходят на 5...8-м месяце стельности, за 1...2 дня до аборта - припухание наружных половых органов, истечение из влагалища буроватой слизи, без запаха, и набухание вымени. У абортировавших животных отмечают задержание последа и эндометрит, иногда возникают маститы, бурситы. При заносе бруцеллеза в ранее благополучное стадо может абортировать до 50...60 % животных. У самцов при бруцеллезе отмечают орхиты, эпидидимиты с последующей атрофией семенников.

3) Лаб. диагностика. в лабораторию посылают патологический материал (плод с плацентой, содержимое бурс, кусочки паренхиматозных органов, кровь, молоко и др.). Одновременно направляют для серологического исследования молоко, сыворотку крови или кровь. Проводят бактериоскопию мазков из пат. материала и при необходимости биопроба. Бактериоскопия мазков-отпечатков, окрашенных по Граму и специальными методами (по Козловскому, Шуляку—Шину), имеет ориентировочное значение. Окончательный диагноз - выделение культуры бруцелл и положительная биопроба на морских свинках. Для массовых профилактических и диагностических прижизненных (серологических) исследований скота на бруцеллез широко используют РА, РСК, РДСК, РДП и РИД. Применяют также РБП (роз-бенгал проба) и кольцевую реакцию (КР) с молоком коров. Диагноз на бруцеллез считают установленным: 1) при выделении культуры бруцелл из биоматериала; 2) положительной биопробе; 3) положительных результатах серологических исследований невакцинированных животных в РА, РСК/РДСК, ИФА; 4) при положительных результатах ПЦР; 5) свиней признают больными бруцеллезом, если аллергическая проба с бруцеллином подтверждена положительной РСК.

Профилактика. в соответствии с действующими санитарными (СП 3.1.085-96) и ветеринарными правилами (ВП 13.3.1302-96). Проводят вет-сан мероприятия по охране хозяйств от заноса в них возбудителя инфекции (контроль за приобретением, перемещением животных и реализацией животноводческой продукции, профилактическое карантинирование и т. д.), а так же диагностические прижизненные исследования.

В благополучных областях, где не применяют противобруцеллезные вакцины или с момента окончания иммунизации взрослого скота прошло более 4 лет, исследование коров на бруцеллез проводят в РА один раз в год перед постановкой на стойловое содержание. В хозяйствах, поставляющих молоко в детские и медицинские лечебные учреждения, санатории, дома отдыха и торговую сеть по прямым связям крупный рогатый скот исследуют на бруцеллез два раза в год в РА и РСК или в РА и РИД (весной и перед постановкой на стойловое содержание). Проводят исследования начиная с 4-х месячного возраста.

Лечение животных не проводится, они подлежат убою.

Меры борьбы. хозяйство (населенный пункт) объявляют неблагополучным и вводят ограничения, по условиям которых запрещаются: провоз (прогон) животных через неблагополучную территорию, ввоз на эту территорию восприимчивых к бруцеллезу животных, перегруппировка животных внутри хозяйства; использование больных (положительно реагирующих) животных в разведении; продажа с целью откорма; совместный выпас, водопой и иной контакт больных животных и поголовья неблагополучных стад со здоровыми животными; вывоз сена и соломы за пределы неблагополучного хозяйства.

Молоко от коров, положительно реагирующих, обеззараживают кипячением или перерабатывают на топленое масло. Молоко от нереагирующих коров неблагополучного стада обеззараживают в хозяйстве при температуре 70° С в течение 30 мин или при 85...90° С - 20 с.

Животных всех видов, положительно реагирующих на бруцеллез, немедленно изолируют и в течение 15 дней сдают на убой без откорма и нагула независимо от их племенной ценности, возраста, состояния беременности.

Оздоровление хозяйств, неблагополучных по бруцеллезу КРС, осуществляют двумя способами:

1) Полная замена неблагополучного поголовья и проведением комплекса мер по санации помещений, территорий ферм, пастбищ и т. д.; Применяют: а) при установлении бруцеллеза в благополучных областях, краях, республиках и районах, не проводящих иммунизацию скота против бруцеллеза, находящихся на территории неблагополучных административных территорий, б) во всех случаях острого течения бруцеллеза, сопровождающегося массовыми абортами коров в стаде, в) когда не достигается оздоровление хозяйства в течение 2...5 календарных лет с применением противобруцеллезных вакцин.

2) Иммунизацией скота противо-бруцеллезными вакцинами с последующим систематическим исследованием, согласно утвержденным наставлениям по их применению. Применяют в районах, областях, краях и республиках с широким распространением бруцеллеза по разрешению ветеринарной службы области, края, республики и согласованию с ветеринарными органами МСХ РФ.

Хозяйство признается оздоровленным: при полной замене неблагополучного поголовья и проведении комплекса мер по санации животноводческих помещений, территории (механическая очистка, санитарный ремонт животноводческих помещений, дезинфекция) и получении 2 отрицательных результатов серологических исследований с интервалом 30 дней.

4. Высокопатогенный грипп птиц: этиология, клинико-эпизоотологическая характеристика, диагностика и оздоровительные мероприятия.

Грипп птиц (высокопатогенный грипп птиц, классическая чума, грипп кур А, экссудативный тиф, голландская чума кур) — контагиозная болезнь, характеризующаяся угнетением, отеками, поражением органов дыхания, пищеварения, депрессиями, протекающая с различной степенью тяжести (от бессимптомной инфекции до тяжелых генерализованных форм септицемии).

Возбудитель болезни – гемагглютинирующий РНК содержащий вирус сем. Orthornixoviridae, рода Influenza, который подразделяют на три серологических типа: А, В и С. Характеризуется большим спектром антигенных вариантов. Вирусы типа А вызывают заболевания у животных и человека. Для птиц наиболее патогенны вирусы Н5 и Н7, которые вызывают так называемый высокопатогенный грипп.

Эпиз.: 2 формы: вызываемой низкопатогенными типами вируса (классическая чума) и высокопатогенными типами (высокопатогенный птичий грипп). Регистрируется в странах всех континентов мира, среди многих видов птиц. Заболеваемость 90-100%, смертность 10-90 % в зависимости от вирулентности вируса и условий содержания птицы. Источник инф - больные и переболевшие птицы(в течение 2 мес), птицы в инкубационном периоде, природный резервуар–дикие птицы. Факторы передачи - пух, перо, подстилка, трупы и тушки убитых птиц, контаминированное оборудование и инвентарь, корма, транспорт, персонал, грызуны, насекомые, дикие птицы. Пути заражения: аэрогенный путь (воздушно-капельным путем) и алиментарный(с питьевой водой). Выделение вируса: с экскрементами, секретом, пометом, инкубационным яйцом. Эпизоотический очаг сохраняется в хозяйстве при воспроизводстве новой популяции восприимчивой птицы, кот-я в процессе выращивания заболевает и поддерживает стационарное неблагополучие.

Может протекать бессимптомно, птицы длительное время остаются вирусоносителями.

Диагностика: диагноз ставят на основании результатов лабораторных исследований, обнаружения генома в ПЦР с учетом эпиз.данных, клин.картины и пат.изменений с обязательным исключением НБ по следующим признакам: при гриппе наблюдают отек подкожной клетчатки, геморрагии на серозных оболочках, а не на слизистых; нет фибринозно-некротического поражения кишечника; слабопатогенен д/водоплав-й птицы и патогенен д/голубей и бел.мышей; гибель птиц до 48 часов, эмбрионов – 19-30 ч (после 96/после 24); положит. РСК, РТГА, РН с иммунными сыворотками гриппа птиц и отриц. с имм.сыв. НБ; РГА с RBC лошади и кошки, отр. – собаки и голубя; гемолитические св-ва отс-т. Также дифференциируют от: пастереллеза – по рез-м бак.иссл-я с постановкой биопробы на кроликах и путем обнаружения очагов некроза в печени павших птиц; спирохетоза – на основании обнаружения возбудителя этой болезни в мазках крови больных птиц; инф.ларинготрахеита – по отр. рез-м заражения кур и по наличию у больных птиц характерных д/ИЛТ пробок и кровянисто-слизистого экссудата в трахее и гортани; инф.бронхита – по результатам серологических исслед-й и рез-там вскрытия.

Профилактика: специфическая- 1) аутогенные вакцины (сложно дифференциировать вакцинированных птиц от больных, необходима контрольная группа птиц, есть вероятность ошибок), 2) гетерогенные вакцины (имеют вирус с подтипом агглютинина, аналогичным возбудителю, + другой подтип нейраминидазы, АТ к которой и есть маркер вакцинированной птицы), 3) рекомбинантные вакцины на основе векторов вирусов оспы и ИЛТ. Неспецифическая – 1) ограничения на хозяйство (слабо- и среднепатогенный возбудитель); 2) Карантин в неблагополучном пункте может быть отменен не ранее 21 суток со дня уничтожения (утилизации) всего восприимчивого поголовья или убоя и переработки условно здоровых птиц, находившихся в неблагополучном пункте, и проведения заключительной дезинфекции.; 3) убой больной птицы; 4) завоз новой птицы только после заключительной дезинфекции через 2-3 нед.

Действующая инструкция: Приказ Минсельхоза РФ от 27.03.2006 № 90 "Об утверждении правил по борьбе с гриппом птиц"

5. Дерматомикозы животных. Этиология, диагностика, лечение, профилактика.

Дерматомикозы представляют собой группу зооноз-ных заболеваний кожи и ее производных, диагностируемых у сельскохозяйственных и домашних животных, пушных зверей, грызунов и человека. В зависимости от родовой принадлежности возбудителя заболевания подразделяются на трихофитоз, микроспороз и фавус, или паршу.

Трихофитоз (лат. — Trichofitosis, Trochophytia; англ. — Ringworm; трихофития, стригущий лишай) — грибная болезнь, характеризующаяся появлением на коже резко ограниченных, шелушащихся участков с обломанными у основания волосами или развитием выраженного воспаления кожи, с выделением серозно-гнойного экссудата и образованием толстой корки.

Возбудители трихофитоза — грибы, относящиеся к роду Trichophyton: Т. verrucosum, Т. mentagrophytes и Т. equinum. Основным возбудителем трихофитии у парнокопытных является Т. verrucosum (faviforme), у лошадей — Т. equinum, у свиней, пушных зверей, кошек, собак, грызунов — Т. Mentagrophytes (gypseum), реже другие виды.

Прямые с перегородками гифы мицелия располагаются рядами по длине волоса, а в чешуйках эпителия мицелий ветвящийся, распадающийся на споры, круглые или овальные, в виде цепочек. У основания волоса они нередко образуют чехол, находясь как снаружи, так и внутри волоса. На питательных средах (сусло-агар, агар Сабуро и др.) при температуре 25...28 °С возбудители на 6...40-й день образуют врастающие в субстрат плоские, складчатые, кожистые колонии белого, серого, кремового или темно-желтого цвета. Цвет зависит от вида возбудителя, способности к образованию пигмента, интенсивности его образования и характера распределения в колонии. При микроскопии выявляют разные по форме и величине споры (макро- и микроконидии, артро- и хламидоспоры) и мицелий, характерные для каждого вида. Возбудитель паразитирует в волосах и на коже в виде разветвленного септированного мицелия, который распадается на споры. Находясь под защитой роговых масс волоса, грибы сохраняют свою вирулентность до 4...7 лет, а спора —до 9... 12 лет. В помещении последние могут сохраняться годами и переноситься по воздуху. При температуре 60...62 °С возбудитель инактивируется в течение 2 ч, а при 100 "С — в течение 15...20 мин, погибает при воздействии щелочного раствора формальдегида, содержащего 2 % формальдегида и 1 % гидроксида натрия, 10%-ного горячего раствора серно-карболовой смеси при двукратном нанесении через 1 ч.

Визуально: Пятна с корочками, кожа воспалена.

Диагностика и дифференциальная диагностика. Диагноз устанавливают на основании эпизоотологических данных, характерных клинических признаков и результатов лабораторных исследований, включающих микроскопию патологического материала и выделение культуры гриба на искусственных питательных средах. Материалом для исследования служат соскобы кожи и волосы с периферических участков трихофитозных очагов, не подвергавшихся лечебным обработкам. Микроскопию можно провести непосредственно в хозяйстве. Для этого волосы, чешуйки, корочки помещают на предметное стекло или чашку Петри, заливают 10...20%-ным раствором гидроксида натрия и оставляют на 20...30 мин в термостате или слегка подогревают на пламени горелки. Обработанный материал заключают в 50%-ный водный раствор глицерина, накрывают покровным стеклом и микроскопируют. Для определения вида обнаруженного гриба проводят культуральные исследования, дифференцируя выделенные грибы по скорости роста на питательных средах, цвету и морфологии колоний, характеру мицелия, форме и размерам макро-, микроконидий, артроспор, хламидоспор. Трихофитоз необходимо дифференцировать от микроспории, парши, чесотки, экземы и дерматитов неинфекционной этиологии. Наиболее важна дифференциальная диагностика трихофитоза и микро-спороза. Споры трихофитонов более крупные, чем у микроспорумов, располагаются цепочками. При люминесцентной диагностике волосы, пораженные грибом микроспорумом, под действием ультрафиолетовых лучей дают ярко-зеленое, изумрудное свечение, чего не бывает при три-хофитозе. Есть иммунитет.

Профилактика. Соблюдение вет-гигиен условий, осмотр, карантин. С профилактической целью в ранее неблагополучных по трихофитозу хозяйствах используют гризеофульвин, серу с метионином. Животным назначают эти препараты с кормом. Вакцины: В настоящее время выпускаются живые вакцины против трихофитии животных: ТФ-130, ЛТФ-130; ТФ-130 К — для крупного рогатого скота; СП-1—для лошадей; «Ментавак» — для пушных зверей и кроликов; «Триховис» — для овец и др. Разработаны также ассоциированные вакцины для домашних животных, в состав которых входят антигены против трихофитии. Иммунитет как у молодых, так и у взрослых животных формируется к 30-му дню после второго введения вакцины и сохраняется в зависимости от вида от 3 до 10 лет. Профилактическая эффективность вакцинации составляет 95...100 %. На месте введения вакцины через 1...2 нед образуется корочка, которая самопроизвольно отторгается к 15...20-му дню.

Лечение: В качестве специфических средств при лечении крупного рогатого скота, лошадей, пушных зверей, овец, верблюдов используют противотрихофитозные вакцины для животных каждого вида. При сильном поражении вакцинацию осуществляют трехкратно, а корочки обрабатывают смягчающими препаратами (рыбий жир, вазелин, подсолнечное масло). Для местного лечения применяют юглон, препарат РОСК, хлорид йода, фенотиазин, трихотецин и др. Используют также 5...10%-ную салициловую мазь, 10%-ный салициловый спирт, 10%-ную настойку йода, сульфон, серный ангидрид, 3... 10%-ный раствор карболовой и бензойной кислот, йодоформ, мазь «Ям» и др. Все перечисленные вещества оказывают сильное раздражающее и прижигающее действие на кожу. Применять их нужно длительное время. Весьма эффективны при данной патологии мази: ундецин, цинкундан, микосептин, микозолон, клотримазол (микоспор, канестен). Их применяют строго по инструкции. Разработаны аэрозольные формы лекарственных средств — зоомиколь и кубатол. Для местной обработки используют также шампуни или кремы с имидазолом (зонитон), хлоргексидином или поливидон-йодом. Внутрь можно применять новые системные антимикотические средства орунгал, ламизил. В последние годы широкое распространение получили весьма эффективный препарат для перорального применения низорал (кетоконазол) и новый йодсодержащий препарат «Монклавит-1», который оказывает эффективное фунгицидное действие на многие грибы. Хозяйство признают благополучным через 2 мес после последнего случая выделения клинически больных животных и проведения заключительной дезинфекции.

Микроспороз (лат., англ. — Microsporosis, Microsporia; микроспория, стригущий лишай) — поверхностный микоз, проявляющийся воспалением кожи и ее производных у животных и человека.

Возбудители микроспороза грибы рода Micro-sporum: М. canis — основной возбудитель болезни у собак, кошек, мышей, крыс, тигров, обезьян, реже — кроликов, свиней; М. equinum — у лошадей; М. gypseum выделяется у всех перечисленных выше животных; М. nanum — у свиней. Известны также другие патогенные виды. Возбудители микроспороза имеют мелкие споры (З...5мкм), беспорядочно располагающиеся у основания волоса и внутри него. Мозаичность расположения спор связана с характером мицелия микроспорумов. Кроме спор в периферической части волоса выявляются прямые, разветвленные и септированные нити мицелия. Культура гриба вырастает на сусле-агаре, среде Сабуро и других питательных средах при температуре 27...28 "С за 3...8 сут. Каждый вид возбудителя имеет свои особенности роста и морфологию. Микроспорумы сохраняются в пораженном волосе до 2...4 лет, в почве — до 2 мес, а при определенных условиях они могут размножаться. Вегетативные формы возбудителей погибают при действии 1...3%-ного раствора формальдегида за 15 мин, 5...8%-ного раствора щелочей за 20...30 мин. Устойчивость их по отношению к другим факторам такая же, как у возбудителей трихофитоза.

НЕ болеет в нашей стране КРС,МРС, а только МДЖ и лошади.

Визуально: Выпадение волос, шелушащиеся пятна, воспаления с экссудатом под корками. Или скрыто, видно только под лампой.

Диагностика. Микроспороз у животных диагностируют с учетом эпизоотологических данных, клинических признаков, результатов люминесцентного и лабораторного методов исследования. Для лабораторного исследования берут соскобы (чешуйки, волосы) с периферии пораженных участков тела. Люминесцентным методом исследуют как патологический материал, так и подозрительных по заболеванию микроспорозом животных. Патологический материал или животное облучают в затемненном помещении в ультрафиолетовом цвете (лампой ПРК со светофильтром Вуда). Волосы, пораженные грибами микроспорум, под действием ультрафиолетовых лучей светятся изумрудно-зеленым цветом, что позволяет дифференцировать микроспорию от трихофитии. Лабораторные исследования проводятся путем микроскопии мазков из патологического материала, выделения культуры гриба и идентификации вида возбудителя по культуральным и морфологическим свойствам. При дифференциальной диагностике на основании лабораторных и клинико-эпизоотологических данных исключают трихо-фитоз, чесотку, гиповитаминоз А, дерматиты неинфекционной этиологии. Окончательную дифференциацию от трихофитоза и парши проводят по результатам люминесцентного и лабораторного исследований.

Диагноз на дерматофитозы считают установленным в одном из следующих случаев: – при наличии характерных клинических признаков болезни и обнаружении возбудителя при микроскопии патологического материала; – при выделении из патологического материала культуры возбудителя.

Им-т не изучен. Вакцины: В настоящее время в качестве специфического средства для лечения собак и кошек, больных дер-матомикозами, используются моновалентные и ассоциированные вакцины против микроспории и трихофитии («Микканис», «Вакдерм», «Вакдерм-F», «Микродерм», «Поливак-ТМ», «Миколам» и др.).

Лечение: салицил мазь, р-р йода, растворы карболовой и бензойной кислот, сульфата меди и аммиака, нитрофунгин, микосептин, салифунгин и другие препараты наружного применения, витамины, а/б гризеофульвин. Дезинфекция везде формальдегидом. Профилактика та же.

6. Инфекционный ларинготрахеит: диагностика, профилактика и меры борьбы.

Инфекционный ларинготрахеит — остро протекающая контагиозная респираторная болезнь кур, индеек, фазанов, характеризующаяся поражением слизистых оболочек трахеи, гортани и глаз. Возбудитель — ДНК-содержащий вирус семейства герпес-вирусов (Herpesviridae), подсемейства Alphaherpesviridae.

Диагностика. Болеют куры всех возрастов, индейки, птенцы фазанов. Наиболее восприимчив молодняк в 60-100-дневном возрасте. Источник - больная и переболевшая птица, до 2 лет может быть вирусоносителем. Факторы передачи - через зараженную скорлупу яйца, тушки вынужденно убитой птицы, корма и вода. Пути заражения – аэрогенный, контактный, алиментарный. Различают две формы болезни: ларинготрахеальную и конъюнктивальную. Ларинготрахеальная форма чаще протекает сверхостро и остро. Больная птица малоподвижная, вялая, глаза закрыты. Аппетит понижен. Затем появляется кашель; слизистая оболочка гортани и трахеи припухает и становится красноватой. Больная птица дышит с открытым клювом, слышен свистящий звук. Осмотр: отек и гиперемия слизистой оболочки гортани и верхней части трахеи, иногда кровоизлияние. Конъюнктивалъная форма протекает хронически и характеризуется поражением глаз и слизистой оболочки носовой полости. Вначале наблюдают гиперемию слизистой оболочки глаз и светобоязнь, птица забивается в темные утлы. Глазная щель деформируется, веки припухают. Серозный экссудат скапливается во внутреннем углу глаза и вспенивается от частых мигательных движений. Отечность век постепенно увеличивается, и глаз закрывается. Если секундарная инфекция - под третьим веком скапливается казеозная масса, м.б. потеря зрения. Патологоанатомические признаки: от ларииготрахеальной формы - изменения в гортани и трахее (казеозные пробки, отечная, гиперемированная слизистая оболочка иногда с кровоизлияниями, в легких очаги воспаления, синюшность слизистых оболочек и венозный застой крови в легких); при конъюнктивальной форме - слизистая оболочка глаз гиперемирована, носовая полость заполнена серозным или серозно-слизистым экссудатом. Лабораторная диагностика: берут экссудат из трахеи от больных, от павших — слизистые оболочки гортани, трахеи, конъюнктивы, носовых ходов и кусочки легких. Выделение вируса: на куриных эмбрионах или культуре фибробластов эмбрионов. Используют методы гистологического исследования (обнаруж. Включения тельца Сейф-Рида), РИФ, РДП, Elisa, ИФА, биопробоу на цыплятах 30-90-дневного возраста. При дифференциальной диагностике исключают ньюкаслскую болезнь, инфекционный бронхит, оспу, респираторный микоплазмоз, хронический пастереллез и гиповитаминоз А.

Профилактика. В благополучном хозяйстве - мероприятия по охране хозяйств от заноса возбудителя; в неблагополучном - дезинфекция воздуха помещений в присутствии птицы, активная иммунизация (живыми вакцинами). Применяются: сухая вирусвакцина из штамма «ВНИИБП» против ИЛТ и другие. Вирусвакцины применяются аэрозольно, клоачно, окулярно, энтерально. Вакцинацию проводят только в неблагополучных хозяйствах.

Меры борьбы. При установлении диагноза на инфекционный ларинготрахеит хозяйство считают неблагополучным и вводят ограничения. Ограничения с хозяйства снимают после комплектования птичников здоровым невакцинированным молодняком. Вывоз в другие хозяйства птиц для комплектования родительских стад допускается не ранее чем через 6 месяцев после снятия ограничений. Разрешается вывоз яиц в торговую сеть после дезинфекции; вывоз условно здоровой птицы на мясокомбинаты; вывоз. Яйца можно использовать только для пищевых целей. Всю больную и подозрительную птицу убивают. Если ликвидировать птиц нельзя, лечат: применяют АБ в комбинации с фуразолидоном и тривитамином, диоксидин (в помещении), ниграс (в виде аэрозоля).

7. Классическая чума свиней: этиология, диагностика, профилактика и мероприятия по ее ликвидации.

КЧС — особо опасная высоко контагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся при остром течении лихорадкой, септицемией и геморрагическим диатезом, а при подостром или хроническом течении — крупозной пневмонией и крупозно-дифтеритическим воспалением слизистой оболочки толстого отдела кишечника.

Этиология. Возбудитель – РНК содержащий вирус сем. Flaviviridae, рода Pestivirus. По степени вирулентности различают А-, В- и С-варианты вируса. Вариант А: болеют свиньи всех возрастов остро; Вариант В опасен для поросят – вызывает атипичную или хр. форму. С очень редкий.

Диагностика. Болеют домашние свиньи и кабаны. Источник инф. - больные и переболевшие, природный резервуар – дикие кабаны. Пути выделения: с любыми секретами и экскретами; факторы передачи: инфицированные корма, необеззараженные продукты убоя и др. Пути заражения: контактный, алиментарный, трансмиссивный, вертикальный. Инкубационный период 1-9 дней, иногда 2-3 недели. Молниеносн.: t до 42С, угнетение, жажда, отказ от корма, повыш. ЧСС и ЧДД, гибель через 1-2 дня. Остр.: t до 41С; угнетение; отказ от корма, жажда; гнойный конъюнктивит; рвота; запор, сменяющийся диареей; лейкопения; аборты; ринит, носовые кровотечения; пустулы за ушами, внутренней поверхности бедер; точечные кровоизлияния, сливающиеся в пятна; синюшность концевых отделов тела; резкое падение температуры и коллапс перед гибелью на 7-10 день. Подострое и хр.: гнойный ринит, крупозная пневмония, дифтеретическое воспаление кишечника, на коже экзематозные поражения, угнетение, сниж. аппетита, лихорадка, понос, иногда временное улучшение с последующим ухудшением состояния и смертью. У поросят, получивших колостральный иммунитет, наблюдают атипичную форму: истощение, конъюнктивит, могут погибать. Полного выздоровления нет – становятся вирусоносителями. В лабу отбирают кусочки 5-10 г (селезенка, лимф. узлы, миндалины, легкие), делают ПЦР, сиквенирование, выделение вируса в культуре клеток, постановка биопробы на поросятах. Диагноз считается установленным, если: обнаружены скопления форменных элементов крови в ГМ (гистология); РИФ +; лейкопения (5-6 тыс/мкл); + биопроба на 5 здоровых невакцинированных поросятах в возрасте 2-3 мес. При дифференциальной диагностике необходимо исключить африканскую чуму свиней, рожу, пастереллез, сальмонеллез, болезнь Ауески, вирусный гастроэнтерит, энзоотическую пневмонию, дизентерию, листериоз, грипп, отравления.

Профилактика. Неспецифическая проведением общих ветеринарно-санитарных мероприятий и специфическая с использованием живых аттенуированных вакцин. Для профилактики болезни в применяют 4 живые вакцины из штамма К: 1) сухую культуральную вирус-вакцину КС (НАРВАК НПО); 2) сухую культуральную вирус-вакцину ВГНКИ; 3) сухую культуральную вирус-вакцину ЛК-ВНИИВиМ; 4) сухую лапинизированную вирус-вакцину СИНЛАК (ВНИИЗЖ) ослабленная пассажами на кроликах. Не лечат, больные подлежат убою.

Меры борьбы. Карантин, больных свиней уничтожают, а подозрительных отправляют на мясокомбинат. Карантин снимают через 40 дней после последнего случая падежа или убоя больных свиней, после снятия карантина сохраняют ограничения (запрещают вывозить оставшихся свиней, продукты животного происхождения и сырье, полученные от убоя, кроме вывоза на мясокомбинат, за пределы хозяйства). Откорм всех свиней, убой на мясокомбинате, заключительная дезинфекция – тогда ограничения снимают. Для дезинфекции применяют препараты едкого натра, формальдегида и перекись водорода.

8. Лейкозы крупного рогатого скота: клинико-эпизоотологическая характеристика, диагностика и меры борьбы.

Лейкоз КРС (гемобластоз) — хроническая инфекционная болезнь опухолевой природы, протекающая бессимптомно или характеризующаяся лимфоцитозом и злокачественным разрастанием кроветворных и лимфоидных клеток в различных органах.

Клинико-эпизоотологическая характеристика. Возбудитель — РНК-содержащий вирус семейства Retroviridae. Болеют КРС, чаще старше 4 лет, у телят до 6 мес. не бывает. Источник инф. – больные животные. Пути: вертикальный, постнатально – с молоком и кровью.

Диагностика. Различают 4 стадии: предлейкозная (проявляется в виде относительного лимфоцитоза до 14 тыс/мкл), начальная (клин. призн. нет, лейкоц. от 15 до 40 тыс/мкл), развернутая (быстрая утомляемость, плохой аппетит, снижаются удои, истощение, атония преджелудков, сменяющаяся диареей, сердечная недостаточность, отеки подкожной клетчатки в области подгрудка и межчелюстного пространства, симметричное неравномерное увеличение поверхностных лимфатических узлов, они безболезненные, подвижные, лейкоц. 40 тыс/мкл), терминальная (истощение орг. Кроветворения, не работает иммунная сист., смерть). Животное считают больным, если: 1) клинич. картина; 2) + результаты гематологич. исследований (обнаружение в периферической крови повышенного числа лейкоцитов и слабодифференцированных клеток, полиморфных, атипичных клеток кроветворных органов). Результаты гематологических исследований оценивают по так лейкозному ключу и морфологическому характеру клеток крови. Серология: РИД, РСК, РИФ, ИФА, ПЦР. Лечения нет.

Меры борьбы. В благополучных хоз-ах – общ. вет-сан. Мероприятия. Ежегодно исследование на лейкоз. В неблагополучных вводят ограничения. Молоко сдают на завод или используют внутри хозяйства, после пастеризации оно используется без ограничений. Оздоров. мероприятия: проводят путем изоляции зараженных ВЛКРС и немедленной сдачи на убой больных животных. В хозяйствах, где до 10 % зараженных и больных, их немедленно сдают на убой. Последующие серологические исследования проводят через каждые 3 мес с обязательным удалением инфицированных животных. Где выявлено до 30 % коров размещают отдельно от здоровых животных на отделении. Инфицированных животных через каждые 6 мес исследуют гематологическим методом на лейкоз. Животных с изменениями крови, характерными для лейкоза, признают больными, изолируют и сдают на убой. Не инфицированных вирусом лейкоза исследуют только серологическим методом с интервалом 3 мес. После каждого исследования вновь выявленных положительно реагирующих животных переводят в группу инфицированных. Где выявляют более 30 % и нет условий проводить оздоровительные мероприятия, всех взрослых исследуют только гематологическим методом через каждые 6 мес. Одновременно организуют работу по созданию стада, свободного от ВЛКРС, путем замены инфицированных коров здоровыми животными. Во всех категориях хозяйств организуют выращивание ремонтных телок отдельно от взрослого поголовья на специализированных фермах или в обособленных телятниках, контролируя их благополучие серологическим методом. Первое серологическое исследование - проводят в 6-месячном возрасте, а последующие — через каждые 6 мес. При выявлении животных, зараженных ВЛКРС, их переводят в группу откорма. В оздоравливаемых от лейкоза хозяйствах (фермах) проводят дезинфекцию. Для дезинфекции применяют раствор формальдегида, горячий раствор гидроксида натрия и др. Навоз и сточные воды утилизируют в установленном порядке. Хозяйства считают оздоровленными после вывода всех больных и инфицированных животных и получения двух подряд, с интервалом 3 мес, отрицательных результатов при серологическом исследовании всего поголовья животных старше 6-месячного возраста, а также выполнения мер по санаций помещений и территории ферм.

9. Лептоспироз животных: клинико-эпизоотологические особенности, диагностика, лечебно-профилактические мероприятия.

Лептоспироз (лат., англ. — Leptospirosis; болезнь Вейля, тиф собак) — в основном остро протекающая природно-очаговая болезнь животных многих видов и человека, проявляющаяся кратковременной лихорадкой, гемоглобинурией или гематурией, геморрагиями, желтушным окрашиванием и очаговыми некрозами слизистых оболочек и кожи, атонией желудочно-кишечного тракта, абортами, маститами, рождением нежизнеспособного потомства, периодической офтальмией и менингоэнцефалитами, снижением продуктивности животных.

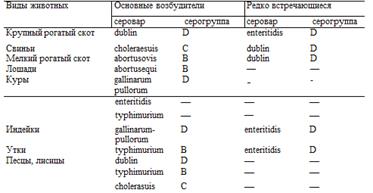

Возбудитель. Наиболее часто встречаются следующие лептоспиры: Icterohaemorrhagiae, Canicola, Pomona, Grippotyphosa, Sejroe, Hardjo, Tarassovi.

К лептоспирозу восприимчивы более ста видов диких и домашних животных. Лептоспирозные эпизоотические очаги подразделяются на природные, антропургические и смешанные. Основными хозяевами (резервуарами) и источниками лептоспир в природных очагах служат различные виды мелких грызунов, насекомоядных, хищных и других, у которых нередко формируется пожизненное лептоспироносительство. Антропоургические (хозяйственные) очаги возникают при ввозе в хозяйства животных-лептоспироносителей. В антропургических очагах лептоспирозом болеют крупный рогатый скот, буйволы, свиньи, лошади, овцы, козы, олени, собаки, верблюды, кошки, синантропные грызуны, пушные звери и др. Источником и резервуаром возбудителя инфекции являются клинически и бессимптомно больные, а также переболевшие животные-лептоспироносители. Лептоспироносительство после переболевания или скрытого инфицирования может длиться у животных до 1,5 лет, а у грызунов — пожизненно. Лептоспиры выделяются с мочой, фекалиями, молоком, спермой, выдыхаемым воздухом, истечениями из половых органов, а также с абортированным плодом. Заражаются через воду, корма, подстилку, почву, пастбища и другие инфицированные объекты внешней среды. Основной путь передачи возбудителя инфекции — водный, меньшее значение имеют контактный и кормовой. У крс, свиней и овец + половым путем, через плаценту. Лептоспироз наблюдается в любое время года, но у животных, пользующихся пастбищами, проявляется преимущественно в летне-осенний период. При первичном возникновении лептоспироза в ранее благополучном хозяйстве заболевают животные различных возрастных групп. Эпизоотия охватывает от 20 до 60 % восприимчивых животных, вызывая большую гибель неиммунного молодняка.

Главной эпизоотологической особенностью лептоспироза сельскохозяйственных животных в стационарно неблагополучных хозяйствах является преобладание бессимптомных форм инфекции в виде длительного лептоспироносительства.

Клиника. Лептоспирозом болеют животные всех возрастов, но чаще и тяжелее — молодняк Болезнь протекает остро, реже — сверхостро, подостро и хронически. Инкубац период колеблется от 4 до 14 дней. У крс, овец, коз, буйволов, оленей молниеносное течение характеризуется внезапным повышением температуры тела, бурно развивающимся гемолизом. Наблюдают отказ от корма, сильное угнетение. Дыхание частое и поверхностное. Смерть при явлениях асфиксии, возбуждения и клонических судорог наступает через 12-24 ч. Летальность 100 %. Острое чаще у молодняка в возрасте от 2 нед до 1,5 лет - температура 40...41,5°С, потерей аппетита, шаткой походкой, угнетением и общей слабостью. Шерстный покров взъерошенный, тусклый. Дыхание затрудненное, поверхностное и учащенное. К концу лихорадочного периода (через 2-6 дней с начала болезни) появляется резкая желтушность слизистых оболочек; на них отмечают кровоизлияния. Затем на слизистых оболочках десен, языка, на коже спины, ушей, шеи, хвоста, губ, сосков появляются небольшие некротические участки. Моче-ние болезненное и затрудненное. Моча вишневого или бурого цвета выделяется небольшими порциями. У беременных животных преимущественно во второй половине беременности бывают аборты. Подострое: симптомы те же, что и при остром, только они слабее выражены, развиваются медленнее. Хрон лепто встречается реже, прогресс исхудание, анемия, некрозы, увел пах лимф уз, повыш тем-ры тела, кровавая моча. У свиней обычно латентно, остро-у супоросных и поросят в ранее благополучных х-вах. У лошадей остро – резкая слабость, дрожание, потливорсть, колики, резкое повышение t, желтуха, моча красная. Лептоспироз собак (штуттардская болезнь, инфекционная желтуха, тиф собак, эпизоотическая желтуха, болезнь Вейля, геморрагический энтерит) протекает преимущественно остро и проявляется кратковременной лихорадкой, геморрагическим гастроэнтеритом, язвенным стоматитом, иногда желтухой и нервными расстройствами. Лептоспироз собак описан в двух формах: инфекционная желтуха (желтушная форма) и тиф собак (геморрагическая форма).

Диагностика. Микроскопия культур (в темном поле), гистология, ПЦР, дифференциацию патогенных лептоспир от сапрофитных и биопробу. Серология - реакция микроагглютинации (РМА), иммуноадсорбции (РИА). Материалом для прижизненной диагностики служат кровь и моча, для посмертной — трупы мелких животных. От трупов крупных животных и абортированных плодов берут сердце, кусочки паренхиматозных органов, почку, транссудат грудной и брюшной полостей, перикардиальную и спинномозговую жидкости, мочевой пузырь и желудок с содержимым.

Хозяйство считают неблагополучным по лептоспирозу в одном из следующих случаев: культура лептоспир выделена из патологического материала; лептоспиры обнаружены при микроскопическом исследовании патологического материала; антитела обнаружены в сыворотке крови более чем у 20 % обследованных животных в титре 1: 50 у невакцинированных, 1: 100 и более у вакцинированных. При выявлении меньшего числа положительных реакций проводят микроскопию мочи.

При диф диагностике КРС, МРС следует исключить бруцеллез, пироплазмидозы, злокачественную катаральную горячку, кампилобактериоз, трихомоноз, сальмонеллез, пневмоэнтериты смешанной этиологии и лис-териоз; у свиней бруцеллез, сальмонеллез, чуму, рожу, дизентерию; заболевания, возникающие при белковой, витаминной и минеральной недостаточности; микотоксикозы; у лошадей — инфекционный энцефаломиелит, инфекционную анемию; у собак и пушных зверей — чуму (кишечная форма), инфекционный гепатит, парвови-русный энтерит и сальмонеллез, а также кормовые отравления.

Профилактика. Вакцинация в неблагополучных х-х, в откормочных, при выпасе в зоне природного очага лептоспироза, при выявлении ж-х реагирующих в РМА, в районах с отгонным животноводством. Поливалентные и ассоциированные вакцины.

Осуществлять контроль за состоянием животных, учитывать число абортов и при подозрении на лепто отбирать патмат для лаб исследований; комплектование племенных хозяйств, предприятий, станций искусственного осеменения проводить из благополучных по лептоспирозу хозяйств; исследовать всех поступающих в хозяйство животных в период 30-дневного карантина на лептоспироз. Свиней, вводимых в хозяйство для племенных целей, обследуют на лепто путем микроскопии мочи независимо от результатов серологических исследований (откормочные хозяйства разрешается комплектовать клинически здоровыми животными без обследования на лептоспироз, но с обязательной вакцинацией их против лептоспироза в период карантинирования); не допускать контакта животных со скотом неблагополучных по лептоспирозу хозяйств, населенных пунктов, на пастбище, в местах водопоя и т. д.; не выпасать невакцинированных животных на территории природных очагов лептоспироза; не устраивать летних лагерей для животных на берегах открытых водоемов + грызуны. Исследование сыворотки крови животных в реакции микроагглютинации (РМА): на племпредприятиях, станциях (пунктах) искусственного осеменения и в племенных хозяйствах (фермах) всех производителей 2 раза в год; свиней, крупный и мелкий рогатый скот, лошадей — перед вводом (ввозом) и выводом для племенных и пользовательных целей поголовно; во всех случаях при подозрении на лептоспироз.

Лечение. При остром и подостром течении лептоспироза применяют сыворотку поливалентную гипериммунную против лептоспироза животных, стрептомицин, канамицин, антибиотики тетрациклинового ряда. Для санации лептоспироносителей используют стрептомицин, а у свиней — дитетрациклин. При осложнениях после абортов лептоспирозной этиологии проводят симптоматическое лечение. Патогененическая терапия направлена на детоксикацию и лечение осложнений. У мелких домашних животных применяют гипериммунную сыворотку, плазмаферез, гемосорбцию, экстракорпоральный диализ.

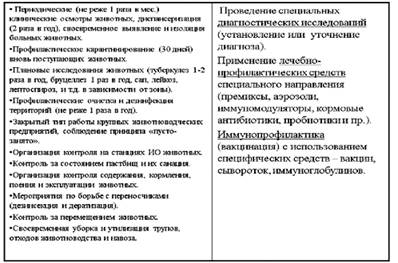

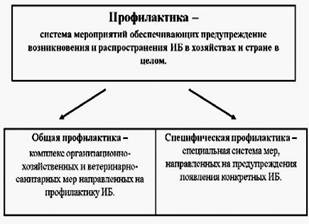

10. Мероприятия по предупреждению заразных болезней животных в хозяйствах.

10. Мероприятия по предупреждению заразных болезней животных в хозяйствах.

В системе противоэпизоотических мероприятий значительную роль играют общие меры, направленные на предупреждение заразных болезней животных. К ним относятся комплекс мер по повышению устойчивости организма животных, охрана хозяйств от заноса заразных болезней, учет эпизоотического состояния местности, массовая ветеринарно-просвети-тельная работа. К мерам охраны животных от заразных болезней относятся также систематическая дезинфекция, дезинсекция, дератизация, своевременная уборка и утилизация трупов животных, а также защита хозяйств от заноса возбудителей инфекционных болезней.

Меры по охране хозяйств от заноса возбудителей заразных болезней, осуществляемые ветеринарными специалистами, имеют большое значение, особенно на крупных животноводческих комплексах, на птицефабриках, в племенных хозяйствах. Это строгий ветеринарно-санитарный режим, исключающий контакт животных на фермах и комплексах с животными местного населения и других хозяйств, огораживание территории ферм и комплексов сплошным забором, строительство ветери-нарно-санитарных пропускников, оборудованных санитарным и дезинфекционным блоками, въездными и выездными дез-барьерами.

Для охраны хозяйств от заноса возбудителей заразных болезней запрещается ввод, ввоз животных, не проверенных в вете-ринарно-санитарном отношении, в благополучные хозяйства, а также вывоз животных из неблагополучных хозяйств. Обязательно организуют профилактическое карантинирование в течение 30 дней вновь завезенных в хозяйство животных и поголовное их обследование.

Племенных животных завозят в плановом порядке из благополучных по заразным болезням хозяйств под строгим контролем работников ветеринарной службы.

Наряду с общими мерами в системе профилактических противоэпизоотических мероприятий большое значение имеют специальные меры: диагностические исследования и иммунизация животных, а также противопаразитарные обработки.

Ветеринарное законодательство предусматривает плановые и вынужденные аллергические, серологические, бактериологические, вирусологические, микроскопические, копрологические и другие диагностические исследования. При отдельных болезнях специальные исследования сочетают с клиническим осмотром животных и термометрией. Обязательные поголовные исследования проводят при бруцеллезе, туберкулезе животных, сапе, случной болезни, инфекционной анемии лошадей, трихомонозе, вибриозе крупного рогатого скота, трипанозомозе лошадей, ослов, мулов, верблюдов, выборочные исследования выполняют при гельминтозах.

Порядок организации диагностических исследований зависит от вида и способа исследований животных.

При организации исследований животных на аллергические заболевания требуется соответствующая подготовка. В частности, составляют списки животных, подлежащих исследованию по книге учета животных в хозяйствах (населенных пунктах); подготавливают рабочее место и оборудование для проведения работы (стол, стулья, электрокипятильники, раскол, приборы для мытья рук, выстригания волос, шерсти); определяют потребность в специалистах, санитарах и подсобных рабочих.

Важно заблаговременно и правильно составить расчет потребности в диагностических препаратах, дезинфицирующих средствах и инструментах. При этом руководствуются наставлениями по применению диагностических препаратов, их дозировке с учетом технологических потерь, кратности введения и количества животных. Например, для внутрикожной туберку-линизации доза туберкулина с учетом технологической потери составляет 0,24 мл. При количестве животных 600 голов общая потребность туберкулина составит 144 мл (600 • 0,24).

Ветеринарное учреждение заблаговременно (как и при осмотре животных) ставит в известность руководителей хозяйств, животноводческих ферм, местных органов исполнительной власти о предстоящем аллергическом исследовании скота. Для оповещения населения используют местную радиотрансляционную сеть и вывешивают объявления на видном месте.

В день исследования специалист, ответственный за организацию и проведение исследований, инструктирует всех привлеченных к работе специалистов, подробно объясняет подсобным рабочим их обязанности.

По окончании работы составляют опись исследованных животных и акт об исследовании по приведенным ниже формам. Опись и акт хранят в делах старшего ветеринарного специалиста, ответственного за проведение исследования.

При аэрозольной вакцинации ветеринарный врач определяет потребность в аэрозольных установках. Например, при аэрозольной иммунизации птицы в птичниках напольного содержания достаточно одного аппарата САГ-1 на 100 м2, а при клеточном содержании аэрозольные установки устанавливают на расстоянии 8 м друг от друга в шахматном порядке. Дальнейший процесс подготовки и проведения аэрозольной иммунизации включает: расчет количества препарата, подлежащего диспергированию; подготовку рабочего разведения вакцинного препарата; установку аппаратов и их заправку вакциной; подготовку компрессора для работы; герметизацию помещений; собственно вакцинацию (с учетом экспозиции); проветривание помещений после вакцинации.

В систему мер борьбы с гельминтозами входит сочетание общих профилактических мероприятий с дегельминтизацией животных. К общей профилактике следует отнести улучшение условий содержания животных, регулярную чистку, дезинфекцию помещений, своевременную уборку и обеззараживание навоза, устройство санитарных узлов (туалетов) при фермах, благоустройство водопоя, правильное использование пастбищ.

При подготовке обработки животных против гельминтозов учитывают поголовье животных, подлежащее дегельминтизации, определяют потребность в антгельментиках, рабочей силе, готовят рабочее место так же, как и при других массовых обработках скота.

Организация мероприятий по профилактике и ликвидации протозоонозов (пироплазмидозов) сводится к изучению переносчиков болезней (клещей, жалящих насекомых) в данной местности, а в отдельных хозяйствах — противоклещевым обработкам животных, организации выпаса скота с учетом пироплаз-мидозного фактора, биологии возбудителя и переносчиков, природно-климатических условий, эпизоотологии, болезней в данной местности.

В комплекс мер ликвидации протозоонозов животных включают уничтожение клещей-переносчиков как на пастбищах, так и на животных и защиту стад от нападения клещей и гнуса (мошек, комаров, слепней и др.) в период массового их выпло-да. В этих условиях животных обрабатывают отпугивающими и инсектицидными средствами (гексамид и др.) в соответствии с наставлениями по их применению.

Животным, больным протозоонозами, оказывают лечебную помощь: проводят химиотерапию в комплексе с агрокультурными и техническими мероприятиями.

Организация мероприятий по профилактике и ликвидации арахноэнтомозов предусматривает поголовную обработку животных. Купание или опрыскивание животных против псороп-тоза проводят два раза — весной и осенью. Овец купают после стрижки. Перед началом купания ветеринарный врач проверяет состояние купочных ванн или опрыскивающих душевых установок, принимает меры по их ремонту и благоустройству, инструктирует рабочих, занятых купанием или опрыскиванием животных, определяет порядок и маршрут движения овец к ванне, отгон их после купания, контролирует приготовление рабочего раствора противочесоточных средств и систематически следит за концентрацией акарицидного средства в растворе.

Мероприятия по профилактике гиподерматоза проводится летом, в период оводов, а также весной и осенью. Одновременно в летнее время организуют также меры по защите животных от гнуса.

11. Методика проведения исследования сыворотки крови на бруцеллез с использованием розбенгал пробы.

Оборудование: белые металлические эмалированные, фарфоровые или глазурованные керамические пластинки с лунками; шприц полуавтомат (дозатор, капельница) для дозирования сыворотки; калиброванные пипетки, дозатор (капельница) для дозирования антигена; ручной смеситель для 25 лунок диагностических пластин; автоматический прибор для покачивания диагностических пластин; часы.

Компоненты: бруцеллезный антиген, окрашенный бенгальских розовым (антиген для Роз-Бенгал пробы); исследуемые сыворотки крови животных; положительная бруцеллезная и отрицательная сыворотки; 0,5% фенолизированый физиологический раствор.

Техника постановки:

Перед использованием антиген выдерживают 30-40 минут при комнатной температуре, а затем тщательно встряхивают.

Перед началом работы ставят контроль антигена с положительной бруцеллезной и отрицательной сыворотками, а также контроль антигена на спонтанную агглютинацию с физраствором. Для этого описанным ниже способом смешивают по 0,03 см3 антигена отдельно с обеими сыворотками и физиологическим раствором.

Реакцию проводят на чистых, сухих эмалированных, фарфоровых или глазурованных керамических пластинках с лунками при температуре не ниже 18 ° С. На бортиках пластин против каждой лунки записывают номер исследуемой сыворотки.

Исследуемые сыворотки крови в дозе 0,03 см3 (1 капля) вносят на дно лунки с помощью шприца полуавтомата, дозатора или микропипетки. После внесения каждой сыворотки шприц-полуавтомат или микропипетку трижды промывают фенолизированным физраствором и подсушивают фильтровальной бумагой, наконечник дозатора используют один раз.

При исследовании сывороток крови крупного рогатого скота, лошадей, верблюдов, свиней в каждую лунку, рядом с сывороткой с помощью пипетки-капельницы вносят 0,03 см3 (две капли) антигена. Затем антиген тщательно смешивают с каждой каплей сыворотки крови с помощью ручного смесителя до получения однородной смеси, распределяя ее при этом по всей поверхности лунки. После смешивания сывороток каждого ряда лунок смеситель ополаскивают в фенолизированном физиологическом растворе и просушивают с помощью марлевой салфетки или фильтровальной бумаги.

Пластинку с сыворотками и антигенами покачивают в течение 4 минут осторожными круговыми движениями вручную или с помощью автоматического прибора, который предназначен для этого

Учет и оценка реакции. Учет агглютинации проводят в течение 4-х минут после смешивания сыворотки с антигеном.

Реакцию считают положительной при наличии выраженной агглютинации окрашенных бруцелл антигена в виде мелких или крупных хлопьев розового цвета, четко выделяются на белом фоне лунки.

При отсутствии агглютинации (смесь гомогенная, равномерно прокрашена) реакцию считают отрицательной. Реакцию, которая начинается позже, чем через 4 минуты с момента смешивания, не учитывают. При нечетко выраженной агглютинации проводят повторное исследование этой сыворотки. По результатам повторного исследования дают заключительную оценку реакции.

12. Некробактериоз крупного рогатого скота: этиология, диагностика, лечение, профилактика и оздоровительные мероприятия.

Некробактериоз (некробациллез, копытная болезнь, гангренозный мокрец лошадей) — инфекционная болезнь домашних и диких животных, характеризующаяся гнойно- некротическими поражениями кожи и подлежащих тканей, слизистых оболочек и внутренних органов.

Возбудитель некробактериоза — Fusobacterum necrophorum — это неспорообразующий грамотрицательный очень полиморфный м/о, строгий анаэроб. Типичное расположение в пораженных тканях —в виде нитей. Неравномерно прокрашенные бактерии имеют вид четок, часто местами вздутые, с утолщениями. Различают четыре серотипа: А, АВ, В, С, наиболее патогенные А и АВ. Животные заражаются от инфицированных объектов среды через травмированную кожу конечностей, слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта, при патологических родах, возможно, при случке через микротравмы половых путей. Предрасполагающие факторы - травмы, раны, мацерация кожи и повреждения копыт, половых путей, внутренних органов, кожные паразиты, кровососущие насекомые, личинки мух (особенно у северных оленей); инфекционные болезни, особенно вирусной природы, поражающие эпителиальные ткани (эктима, оспа, ящур), кишечные паразитарные инвазии; сырость и неудовлетворительные санитарные условия в помещениях, на пастбищах, местах водопоя, снижение резистентности организма вследствие плохого кормления, минеральное голодание; плохой уход за копытами животных и др.

Клиническ признаки: У КРС чаще некробактериоз конечностей – пораж. таз. конечностей, чаще одной (покраснения кожи межкопытной щели, животные при этом придерживают пораженную конечность на весу или опираются на зацеп, затем в области подошвы и межкопытной щели, венчика, иногда наружных роговых стенок копыт появляются гнойные поражения, затем поражения суставных капсул и связок, сухожилий, костей, вплоть до флегмон). Некробактериоз внутренних органов – массовые абсцессы печени. При некробактериозе кожи и слизистых оболочек - поражение кожи в области туловища, чаще задней его части.

Диагностика. Диагноз на некробактериоз устанавливают комплексно с учетом эпизоотологических данных, клинического проявления, патологоанатомических изменений. Обязательно лабораторное исследование в соответствии с существующими методическими указаниями по лабораторной диагностике. Лабораторная диагностика включает: 1) предварительное бакт исследование мазков-отпечатков из пораженных тканей с целью обнаружения возбудителя; 2) бактериологическое исследование — выделение культуры возбудителя и его идентификацию; 3) биопробу — заражение патматериалом или выделенной культурой белых мышей или кроликов. Окончательно диагноз считается установленным в двух случаях: 1) если при заражении суспензией патологического материала лабораторных животных на месте введения развиваются характерные некротические поражения и животные погибают. В мазках из мест поражений и внутренних органов при микроскопии находят клетки возбудителя болезни; 2) при выделении культуры из патологического материала с заражением этой культурой лабораторных животных аналогично биопробе. При диф диагностике у крс необходимо исключить ящур, вирусную диарею, везикулярный стоматит, злокачественную катаральную горячку, чуму, контагиозную плевропневмонию, дерматофилез. У мрс некробактериоз прежде всего следует дифференцировать от копытной гнили, а также ящура, оспы, эктимы, блутанга, стрептококкового полиартрита ягнят.

Профилактика. 1) Недопущение заноса возбудителя болезни в благополучное хозяйство : а) приобретение животных в хозяйствах, благополучных по некробактериозу. б) профилактическое карантинирование вновь приобретенных животных в течение 30 дней с расчисткой копыт и не менее чем 3-кратным ветеринарным осмотром в период карантина, в) проф - ножные ванны перед переводом животных в основное стадо. 2) Периодические (не реже 2 раз в год) обрезка и расчистка копыт у всех животных стада. 3) Мероприятия по повышению устойчивости животных к заболеванию. 4) Мероприятия по улучшению условий содержании и профилактика травматизма. 5) Проф (не реже 2 раз год: перед выгоном животных на пастбище и перед постановкой на стойловое содержание) ножные ванны. 6) Проф технологические дезинфекции помещений, выгульных площадок (дворов), инвентаря транспорта и т.д. 7) Проф вакцинация (только в случае реальной угрозы заноса возбудителя болезни в хозяйство (ферму). Естественный иммунитет не вырабатывается. Для вынужденной иммунизации применяют инактивированные вакцины (поливалентную вакцину против некробактериоза животных, ассоциированную вакцину против некробактериоза конечностей крупного рогатого скота «Нековак», эмульгированную вакцину ВИЭВ).

Лечение. При лечении используют групповые и индивидуальные методы и средства. При индивидуальном лечении проводят: 1) хирургическую обработку — удаление пораженных тканей, экссудата, гноя, излишне отросшего, деформированного рога и т. д. 2 ) Проводят тщательный туалет раневой поверхности 3-5%-ным раствором пероксида водорода, раствором фурацилина 1: 5000 и др. 3) Местно применяют различные антисептические препараты. Для местного применения наиболее эффективны и экономичны аэрозольные формы антибиотиков на основе левомицетина, тетрациклина, тилозина и другие.4) современные антибактериальные препараты широкого спектра действия. Наиболее целесообразно применять пролонгированные антибиотики: бициллин-3,5, дибиомицин, дитетрациклин, оксиветин и др. + ножные дезинфицирующие ванны.

13. Ньюкаслская болезнь: диагностика, профилактика и меры борьбы.

Ньюкаслская болезнь (Morbus newcastle, псевдочума) — высококонтагиозная вирусная болезнь птиц из отряда куриных, характеризующаяся поражением органов дыхания, пищеварения и центральной нервной системы. Хар-ка возбудителя: семейство Paramyxoviridae, род Avianparamyxovirus. Вирус оболочечный, РНК-содержащий. Симметрия спиральная. Обладает высокой вариабельностью по патогенности для цыплят. Штаммы делят на 4 группы: висцеротропные (высокопатогенные), нейротропныевелогенные (нервные и респираторные явл.), мезогенные (то же, но низк. смерт-ть), лентогенные (субклин. респират. инф.).

Клинич. признаки: Инкубац.Период 5-15 дн., Висцеротропн. велогенная форма= угнетение, слабость, сниж. ф-ции дыхания, пищеварения (диарея с зелен.), тремор, боль в шейном мускуле, опистотонус, параличи ног и крыльев. Нейротропнаявелогенная =пораж-е орг-в дых-я (кашель, удушье), нервной сист. Смертность до 50% взрослых. Мезогенная= острое респираторное заболев. Взрослой птицы и летальное нервное заболевание молодняка. Лентогенные шт.= незначительн. изм-я респираторного и герминативного трактов, прекращ. яйценоскости на 7-21 дн.

Патологоанатомические измен-я: Острое течение – ярко выраженные кровоизлияния на сосочков железистого желудка в виде пояска на границе с мышечным желудком. Стенка жел.жел. утолщена, сосочки набухшие. В толстом отделе кишечника железы в области слепых отростков увеличены, дифтер. воспалены. Стенка кишечника в состоянии некротического восп-я (бутоны), + м.б. и в др. отделах кишечника, кровоизл-я на слизистой прямой кишки. Респираторная форма – опухание головы, гиперемия и слизь гортани, трахее, пневмония. Часто – желтковый перитонит, гепатит. Редко – характерные изменения для острой формы.

Лаб.диагн.: Направляют органы, ткани головного мозга, легких, трахеи, селезенки, почек, сердца, кишечника, клоакальный и трахеальный смывы от 5-10 павших и убитых с диагностической целью птиц. Отбир. фекалии и пробы крови из подкрыльцовой вены. Проводят: 1) выделение вируса из ГМ и костного мозга (3-5 дней после начала заболевания) на куриных эмбрионах и культуре клеток фибробластов; 2) биопроба (заражение 30-дневных цыплят); 3) титровании вируса на куриных эмбрионах; 4) серология: РГА, РТГА, ИФА, РСК и других методах; 5) комплекс молекулярно-генетических исследований (ПЦР, секвенирование). Диагноз считается установленным после выделения вируса, идентификации и выявления титров антител (ПЦР, серологические тесты).

Профилакт.: Недопущение заноса возбудителя инфекции, соблюдение режима хозяйства закрытого типа, завоз инкубационного яйца и цыплят только из благополучных хозяйств.

При угрозе заноса возбудителя кур вакцинируют. Все вакцины, используемые против БН, можно разделить на три основные группы: инактивированные; живые, ослабленные лабораторными методами; живые природно-ослабленные.

Вакцинация: моно- и ассоциированные живые и инактивированные вакцины на основе лентогенных штаммов, наиболее эффективны вакцины из штамма «ЛаCoта" С 1980 г. в России применяют жидкую инактивированную вакцину против БН, которой прививают птицу со 120-дневного возраста. Длительность иммунитета 6 мес. В настоящее время выпускается и применяется ассоциированная инактивированная вакцина против нескольких вирусных заболеваний.

Лечение птицы не проводится, они подлежат убою.

Меры борьбы: карантин, больную и подозрительную птицу убивают бескровным методом и сжигают, проводят очистку и дезинфекцию зданий и оборудования, помет уничтожают.

Пух и перо дезинфицируют, пищевое яйцо проваривают не менее 10 мин или дезинфицируют и вывозят на переработку. В крупных птицехозяйствах разрешаются: вывоз птицы для убоя на мясоперерабатывающие предприятия; инкубация яиц для внутренних целей; вывоз продезинфицированного пуха и пера. Карантин с снимают через 30 дней после последнего случая заболевания, санации птичников и территории хозяйства. При ликвидации всего поголовья карантин снимают через 5 дней после заключительной дезинфекции. Для дезинфекции применяют препараты едкого натра, формальдегида и перекись водорода. Действующая инструкция: Инструкция о мероприятиях по борьбе с ньюкаслской болезнью (псевдочумой) птиц».

14. Общая характеристика инфекционных болезней пчел; профилактика,

меры борьбы на пасеках.

Возбудителем инфекционных болезней пчел может являться бактерия (американский гнилец - Paenibacillus larvae larvae; европейский гнилец - Melissococcus pluton; порошковидный расплод - Bac. Pulvifaciens; сальмонеллез Salmonella; псевдомоноз - Pseudomonas apisepticum), микроскопические грибы (аскофероз - Ascosphaera apis, аспергиллез - Aspergillus flavus, Asp. niger, Asp. fumigatus и др; меланоз - Aurobasidium pullulans) или вирус (мешотчатый расплод – вирус мешотчатого расплода, вирусные параличи).

Гнильцы – инф. б. запечатанного расплода, вызываемые бактериями – особо опасные. Проявляются летом-весной. Больные личинки погибают в запечатанных ячейках сотов, превращаются в тягучую, гнилостную массу кофейного цвета. При установлении заболевания пасеку и территорию вокруг нее в радиусе 5 - 7 км объявляют неблагополучной. Соты удаляют из больных пчелиных семей и перетапливают на воск; вытопки сжигают. Мед реализуют только для пищевых целей. Пчел из больной семьи сметают в роевню (перед этим ульи обрабатывают дымом) и помещают на 1 - 2 суток в зимовник. Здоровый расплод выращ. в спец. семьях-инкубаторах. аток заменяют на здоровых. Карантин с пасеки снимают через год после ликвидации заболевания и выполнения требований. Лечат АБ (антибиотиками) или сульфаниламидными препаратами.

Порошковидный расплод – инф. б. открытого расплода. Ист. инфекции - больные и погибшие личинки. Погибшие личинки в виде порошковидной светло-коричневой массы в форме конуса на дне ячеек. Накладывают огран. мероприятия (карантин). Если заболевание на пасеке впервые, то уничтож. больные семьи. Карантин снимают через год после ликвидации болезни и выполнения требований. Лечат АБ или сульфаниламидными препаратами.

Сальмонеллез. Больные пчелы в период облета выделяют зловонный, клейкий и полужидкий кал желто-бурого цвета. Кишечник погибших пчел вздут. Накладывают ограничения, снимают через месяц после ликвидации заболевания. Лечение: больным семьям дают лечебный корм с АБ.

Псевдомоноз (септицемия). Больные пчелы не способны к полету, ползают по земле, в дальнейшем становятся малоподвижными; гемолимфа пчел приобретает мутно-белый цвет. У погибших быстро наступают распад тканей и изменение окраски до черной. Накладывают ограничения, снимают после устранения. Больные семьи перегоняют в сухие продезинфицированные ульи, гнезда сокращают и утепляют; - в зимовниках создают оптимальные условия для содержания пчел. Больным и подозрительным дают лечебный корм с АБ.

Спироплазмоз - инфекционная болезнь взрослых пчел, вызываемая Spiroplasma melliferum и др. Заболевание возникает преимущественно в мае-июне, реже в другие летние месяцы. Пораженные насекомые теряют способность к полету, ползают около улья. Брюшко твердое, раздутое, средняя и задняя кишки переполнены непереваренной пыльцой желтого, бурого цветов. Могут поражаться отдельные семьи, пасеки или ряд пасек. Ограничения, снимают после ликвид.

Аскосфероз (известковый расплод) – инф. б. пчелиных семей, вызываемая грибом; поражаются пчелиные и трутневые личинки и куколки. Они теряют эластичность, превращаются в известково-белые с сероватым оттенком твердые комочки, прилипающие к стенкам или свободно лежащие в ячейках. Болеют слабые семьи, семьи, когда холодно и влажно, при длительном лечении АБ. Если поражение среднее или сильное – уничтожают, если слабое – переносят в чистые сухие ульи. Огран. меропр., снимают после ликвидации и закл. дезинфекции.

Аспергиллез (каменный расплод) – инф. б. взрослых пчел и расплода, вызываемая грибами. Весной. Взрослые п., пораженные грибом, сначала возбужденные, затем ослабевают и гибнут. Погибшие личинки сморщиваются, впоследствии приобретают желтоватый или черный оттенок (в зависимости от вида возбудителя), сегментация личинок исчезает, они становятся твердыми (каменный расплод). Семьи уничтожают, соты сжигают. Огран. мероприятия, снимают после устранения.

Меланоз – инф. б. маток, вызываемая грибом, сопровождающаяся поражением яичников, прекращением яйцекладки. На конце брюшка образуется каловая пробка. Меняют матку. Лечение и меры борьбы не разработаны.

Мешотчатый расплод – инф. б., вызываемая вирусом. Летом, если холодно и мало корма. Взрослые личинки погибают, приобретают вид мешочка, наполненного жидкостью без запаха, буреют. Высохшие личинки имеют вид изогнутых корочек и легко извлекаются из ячеек. Огран. мероприятия, снимают после ликвидации б.

Вирусные параличи — гр. болезн. (хр., остр. и медленный) взрослых медоносных пчел, сопровождающихся параличами конечностей насекомого. Огран. мероприятия, снимают после устранения. Лечить остр. и хр эндонуклеазой, лечение медленного не разработано.

Общие меры. На пасеках держать здоровые семьи; новых завозимых – на карантин на 30 дней, потом исследуют на наличие возбуд. болезней; при обнаружении б. ветврач должен сообщить глав. ветврачу района (города), реализацию продукции прекратить; если б. особо опасная – пасеку + 5-7 км вокруг карантинируют; все остальные – огр. меропр.; больных – лечить, если необходимо – уничтожить; основание для снятия огран. и карантина – нет заболеваний в теч. необходимого времени (для каждого свое) + лаборат. подтверждение; вести вет-сан паспорт пасеки, куда писать о карантине и огран; перед снятием огран. или карантина – уборка, дезинфекция.

15. Общая характеристика инфекционных болезней рыб; ветеринарно-санитарные мероприятия в рыбоводческих хозяйствах.

Бактериальные болезни: аэромоноз (краснуха) и псевдомонозы карповых рыб, фурункулез, вибриоз и миксобактериозы лососевых; микобактериоз, аэромонозы и псевдомонозы аквариумных рыб и др. Вирусные болезни: весенняя виремия карповых (ВВК) и вирусная геморрагическая септицемия (ВГС) лососевых. Микозы: бранхиомикоз, ихтиофоноз, дерматомикозы.

Весенняя виремия карпов — контагиозная вирусная болезнь карповых рыб, характеризующаяся брюшной водянкой, экзофтальмом, геморрагическим диатезом и дегенеративно-некробиотическими изменениями во внутренних органах. Болеют карпы, толстолобики, белые амуры весной и осенью. Специфич. Лечения нет, секундарную инфекцию лечат АБ. При возникновении – карантин, который снимают через 1 год после последнего случая клинического проявления болезни при условии получения отрицательного результата.

Вирусная геморрагическая септицемия — высококонтагиозная болезнь лососевых рыб, характеризующаяся септицемией и геморрагическим диатезом в различных органах. Лечение не разработано. Карантин, снимают, если в течение 1 года не отмечено рецидива болезни и получен отрицательный результат при двукратном вирусологическом исследовании рыб.

Оспа карпов — вирусное заболевание карповых рыб, характеризующееся образованием на коже матово-сероватых наростов — папиллом. Болеют карпы, сазаны, лещ, плотва и др. летом и осенью. Лечения нет. Ограничения, оздаравливают общими методами.

Псевдомоноз — группа бактериальных болезней, протекающих в форме геморрагической септицемии при зимнем содержании рыб. Болеют карпы, караси, пестрые и белые толстолобики, белые амуры, буффало, лососевые и аквариумные рыбы. Лечение: обработки рыб в ваннах с растворами формалина, активного хлора, антибака, органических красителей. Ограничения только на перевозки рыб в другие хозяйства, хозяйство объявляют благополучным через 3 года после последнего случая проявления болезни и при отрицательных результатах бактериологических исследований.

Аэромоноз карпов — инфекционная болезнь, характеризующаяся брюшной водянкой, ерошением чешуи, экзофтальмом, серозно-геморрагическим дерматитом и образованием язв на теле рыб. Болеют карпы и карповые. Для лечения АБ (левомицетин, биомицин и др.), нитрофурановые (фуразолидон, фурагин) и фторхиноло-новые (антибак) препараты. Товарную рыбу, получавшую антибиотики и нитрофурановые препараты. Карантин , снимают через 1 год после последнего случая заболевания рыб и отрицательного результата производственной биопробы — совместного выращивания местной и завозной здоровой рыбы в оздоровленных прудах.