Кратко геморрагические лихорадки.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Инкубационный период 10-15 дней. Болезнь начинается остро с озноба. Температура тела повышается до 39-40°С. Характерны резкая головная боль, боль в пояснице, светобоязнь, расстройства зрения (снижение остроты, “туман” перед глазами). Носогубный треугольник бледный, а лицо, шея, верхняя половина туловища гиперемированы. Слизистая оболочка ротоглотки ярко-красная с точечными кровоизлияниями. На 3-5 день болезни на шее, боковых поверхностях грудной клетки, в подмышечных впадинах, над ключицами появляется петехиальная сыпь, необильная, элементы мелкие, неправильной формы. Затем появляются носовые, кишечные, легочные кровотечения. Почти у всех больных наблюдаются симптомы поражения пищеварительного тракта: сухость языка, тошнота, рвота, вздутие и боль в животе. у 25% больных увеличиваются печень и селезенка. Ведущим является почечный синдром. Он проявляется болью в пояснице, положительным симптомом Пастернацкого, развитием олигурии или анурии. Протеинурия может достигать 40 г/л, в моче — патологический осадок. В крови повышается концентрация азотистых шлаков и креатинина. Общий анализ крови. Умеренная гипохромная анемия, лейкоцитоз с нейтрофилезом, тромбоцитопения, ускоренная СОЭ.

Желтая лихорадка. Инкубационный период 3-6 дней. Выделяют 2-е стадии болезни. Первая — стадия гиперемии — характеризуется острым началом с выраженным ознобом, повышением температуры тела, многократной рвотой. Отмечается резкая гиперемия и одутловатость лица и шеи, гиперемия конъюнктив. Слизистая оболочка ротоглотки ярко-красная. Светобоязнь. С 3-го дня заболевания кожа и склеры становятся желтыми, на коже появляются мелкоточечные кровоизлияния, увеличиваются печень и селезенка. Затем наступает ремиссия, которая длится 1-2 дня (температура снижается до нормы, улучшается общее самочувствие). С 5-го дня болезни состояние больного резко ухудшается (стадия венозного стаза). Снова повышается температура до 40°С. Нарастает желтуха. Лицо становится бледно-желтым с синюшным оттенком. Усиливаются тошнота и рвота. Рвотные массы темно-коричневого или черного цвета. Мелена. На коже появляются новые петехии и экхимозы. Поражаются почки (олигоанурия, патологический осадок в моче). Тахикардия сменяется брадикардией. Общий анализ крови. Лейкопения, нейтропения.

Лихорадка Ласса. Начинается с незначительного повышения температуры, недомогания, мышечных болей, конъюнктивита. Постепенно температура повышается до 39-40°С и развивается фарингит (чаще язвенно-некротический). Наблюдаются менингеальный синдром, нарушения сознания, тошнота, рвота, понос, боль в животе и грудной клетке, кашель, генерализованная лимфоаденопатия. Отмечается относительная брадикардия. Увеличивается печень. При тяжелом и среднетяжелом течении отмечаются умеренные кровотечения различной локализации и петехиальная сыпь на коже и слизистых оболочках, реже розеолы и папулы. Общий анализ крови. Лейкопения со сдвигом формулы влево, тромбоцитопения.

Лихорадки Эбола и Марбурга. Начинаются остро. Ранними признаками является конъюнктивит и экзантемы. В первые дни болезни появляются сильные головные боли, тошнота, рвота, частый водянистый стул. Типична макуло-папуллезная сыпь, которая распространяется на верхние конечности, шею и лицо. С 5-7 дня заболевания отмечается геморрагический синдром. Общий анализ крови. Сначала лейкопения, затем — лейкоцитоз со сдвигом влево, тромбоцитопения.

Специфическая диагностика геморрагических лихорадок. Диагноз подтверждается вирусологическими (в специально оборудованных лабораториях) и серологическими методами исследования. Для серодиагностики используют РСК (реакция связывания комплемента), РН (реакция нейтрализации), РИА (радиоиммунный анализ) с парными сыворотками.

Лечение. Только при лихорадке Ласса применяют этиотропную терапию – рибавирин. При остальных лихорадках возможно использование иммунных сывороток. В основном же проводится патогенетическая и симптоматическая терапия. С целью профилактики желтой лихорадки используют живую вакцину “Дакар” или 17-Д.

29. Желтая лихорадка: этиология, эпидемиология, патогенез, клинические проявления, осложнения, диагностика, лечение, профилактика.

Жёлтая лихорадка — острое природно-очаговое трансмиссивное вирусное заболевание, антропозооноз, характеризующееся поражением печени, геморрагическим синдромом, тяжёлым циклическим течением. Жёлтую лихорадку относят к карантинным заболеваниям (особо опасные), подлежащим международной регистрации.

Этиология. Возбудитель — РНК-содержащий вирус Viceronhilus tropicus рода Flavivirus семейства Flaviviridae, относящийся к группе арбовирусов. Капсид имеет сферическую форму; В окружающей среде малоустойчив: быстро инактивируется при низких значениях рН, воздействии высокой температуры и обычных дезинфицирующих средств. Длительно сохраняется при низких температурах (в жидком азоте до 12 лет). Установлено антигенное родство с вирусами денге и японского энцефалита. Вирус жёлтой лихорадки агглютинирует эритроциты гусей, вызывает цитопатический эффект в клетках линий Hela, KB, Детройт-6. Вирус культивируют на куриных эмбрионах и в культурах клеток теплокровных животных. Возможно также использование клеток некоторых членистоногих, в частности комаров Aedes aegypti. Показано, что при длительных пассажах в культуре клеток и куриных эмбрионах патогенность вируса для обезьян существенно снижается, что используют для приготовления вакцин.

Эпидемиология. В настоящее время различают два эпидемиологических типа жёлтой лихорадки: G эндемическая жёлтая лихорадка (джунглевая, или зоонозная); G эпидемическая жёлтая лихорадка (городская, или антропонозная). На американском континенте к переносчикам возбудителя этого заболевания относят комаров родов Haemagogus и Aedes, а в Африке — ряд видов рода Aedes, среди которых основную роль играют A. africanus и A. simpsoni. Основной источник возбудителя — обезьяны, однако могут быть также грызуны и ежи. A. africanus во время сухого сезона сохраняет активность в кронах деревьев и тем самым постоянно обеспечивает циркуляцию вируса. Обычно заражаются люди, по роду своей деятельности часто посещающие леса. Инфицированный человек, в свою очередь, представляет источник вируса для комара A. aegypti, обитающего рядом с жилищем человека. Для размножения комары используют декоративные водоёмы, бочки с водой и другие временные вместилища воды; часто нападают на человека. В организме комара возбудитель сохраняется в течение всей жизни насекомого, однако трансовариальной передачи возбудителя не происходит. При температуре окружающей среды 25 °С комар становится способным передать возбудителя человеку через 10–12 сут после заражения, а при 37 °С — 4 сут. Попавший в комара вирус сначала размножается в тканях средней кишки, затем через гемолимфу попадает практически во все органы насекомого, в том числе слюнные железы; при этом количество вируса возрастает в тысячи раз по сравнению с исходным уровнем. Патологические изменения у комаров происходят на клеточном уровне, однако не влияют на физиологические показатели и продолжительность жизни насекомого. На развитие возбудителя в комаре влияет объём поглощённой им крови и количество полученного при этом вируса (заражение комара происходит только при попадании в него определённого минимального количества вирионов). Если циркуляция вируса происходит по цепочке «человек–комар–человек», то жёлтая лихорадка становится типичным антропонозом. Вирусемия у больного развивается в конце инкубационного периода и в первые 3 сут течения заболевания. Вирус, передаваемый комарами, поражает людей любого возраста и пола. В эндемических очагах взрослые болеют реже детей. Заболевание периодически регистрируют в ряде стран тропической Африки, в Южной Америке и Мексике. Однако вспышки этого заболевания могут возникать практически на любых территориях, где есть переносчики вирус. Вирус распространяется из эндемичных очагов при помощи инфицированных людей и переносчиков. При наличии условий для распространения возбудителя (вирусоносители, большое количество переносчиков и восприимчивых людей) жёлтая лихорадка может принять вид эпидемии. Больной в отсутствие переносчика эпидемиологически не опасен. Комар A. aegypti обитает в субтропических районах России, но случаев жёлтой лихорадки в нашей стране выявлено не было. Врождённым иммунитетом к жёлтой лихорадке человек не обладает. У переболевших развивается пожизненный иммунитет. Восприимчивость людей к вирусу очень высокая, при этом в эндемичных районах часто происходит латентная иммунизация местного населения малыми дозами вируса.

Патогенез. Заражение происходит при укусе инфицированным комаром. При заражении вирус по лимфатическим сосудам проникает в регионарные лимфатические узлы, в которых происходит его репликация во время инкубационного периода. По прошествии нескольких дней он поступает в кровь и распространяется по всему организму. Длительность периода вирусемии 3–6 сут. В это время вирус попадает главным образом в эндотелий сосудов, печень, почки, селезёнку, костный и головной мозг. При развитии заболевания выявляют выраженный тропизм возбудителя к кровеносной системе этих органов. В результате возникает повышенная проницаемость сосудов, особенно капилляров, прекапилляров и венул. Развиваются дистрофия и некроз гепатоцитов, поражение клубочковой и канальцевой систем почек. Развитие тромбогеморрагического синдрома обусловлено как поражением сосудов и микроциркуляторным расстройствами, так и нарушением синтеза в печени плазменных факторов гемостаза. Кожные покровы умерших людей обычно окрашены в жёлтый цвет, часто багровые из-за венозной гиперемии. На коже и слизистых оболочках выявляют геморрагическую сыпь. Характерны дегенеративные изменения печени, почек, сердца. Печень и почки значительно увеличены, с мелкоточечными кровоизлияниями, жировой дистрофией, очагами некроза (в тяжёлых случаях субтотального). Выявляют характерные изменения в печени, при этом обнаруживают тельца Каунсилмена. Кроме изменений цитоплазмы, в ядрах клеток печени обнаруживают ацидофильные включения (тельца Торреса). Они возникают вследствие размножения вируса в клетках и изменений в их ядрах. Несмотря на существенные изменения в печени, после выздоровления наблюдают восстановление её функций без развития цирроза. В ряде случаев причина смерти — поражение почек, характеризующееся набуханием и жировой дистрофией почечных канальцев вплоть до некроза. В канальцах скапливаются коллоидные массы, кровяные цилиндры. Изменения в клубочках почек часто незначительны. Селезёнка переполнена кровью, ретикулярные клетки фолликул гиперплазированы. Дегенеративные изменения происходят в мышце сердца; в перикарде выявляют кровоизлияния. Характерны множественные кровоизлияния в желудке, кишке, лёгких, плевре, а также периваскулярные инфильтраты в головном мозге.

Клиника. Инкубационный период обычно составляет 3–6 сут (редко до 10 сут). В типичных случаях заболевание имеет двухволновое течение с тремя периодами: G начальный лихорадочный (период гиперемии); G период ремиссии со снижением температуры тела; G период венозного стаза (реактивный). Заболевание начинается, как правило, остро без продромальных явлений. Высокая лихорадка развивается уже в течение первых суток. Подъём температуры сопровождается ознобом, болями в мышцах спины и конечностей и сильной головной болью. Возникают тошнота, рвота. Обычно температура тела снижается до нормальных значений к исходу 3-х суток, но при тяжёлом течении лихорадка может длиться 8–10 сут. Затем температура вновь повышается, обычно не достигая первоначальных высоких значений. В начале заболевания возникает гиперемия лица, шеи и верхней части туловища, выраженная инъекция сосудов склер, отёчность век, припухлость губ, одутловатость лица («амарильная маска»). Характерны светобоязнь и слёзотечение. Слизистая оболочка рта и язык ярко красного цвета. Больные страдают бессонницей. Появляются тошнота, рвота с примесью жёлчи. Пульс достигает 100–130 ударов в минуту, хорошего наполнения; в дальнейшем развивается брадикардия. АД в норме, тоны сердца слегка приглушены. Выявляют увеличение печени и селезёнки, возможна болезненность их при пальпации. В общем анализе крови выявляют нейтропению и лимфопению, СОЭ не увеличена. Характерна протеинурия. С началом желтушного окрашивания склер, конъюнктив и мягкого нёба снижается АД и появляется цианоз. Состояние больных значительно ухудшается. Возможны носовые кровотечения, кровоточивость дёсен, в рвотных массах выявляют кровь. При тяжёлом течении заболевания в этот период больной может умереть. При более лёгком течении наступает стадия ремиссии, при этом температура тела снижается до нормальных значений, общее состояние улучшается, прекращаются тошнота и рвота, лицо бледнеет, исчезает одутловатость. Однако уже через несколько часов вновь происходит резкое ухудшение состояния больных, температура тела быстро повышается. Эти признаки свидетельствуют о переходе заболевания в наиболее тяжёлый период — венозного стаза, наблюдаемый примерно у 15% больных и характеризуемый развитием желтухи, геморрагического диатеза и ОПН. Выявляют кровоточивость дёсен, а также носовые, маточные и кишечные кровотечения. На фоне полиморфной сыпи на коже возникают геморрагии. Нередко появляется рвота цвета кофейной гущи. АД падает; тоны сердца приглушены; пульс слабого наполнения до 40 в минуту. Состояние больного часто отягощается поражением почек; выявляют снижение диуреза. Олигурия может смениться анурией; возможно развитие азотемии. Количество белка в моче возрастает до 10 г/л и больше, появляются зернистые и гиалиновые цилиндры. В крови нарастает уровень мочевины и креатинина. Печень несколько увеличена, болезненная. Возрастает количество связанного и свободного билирубина, выявляют повышение активности альдолазы и аминотрансфераз. Содержание лейкоцитов снижается до 1,5–2,5×109 в литре крови; возникают нейтропения и лимфопения. Замедляется свёртывание крови, возрастает СОЭ. Указанные изменения наиболее выражены на 6–7-е сутки заболевания — критический период для больного. При благоприятном течении заболевания с 8–9-х суток общее состояние больных постепенно улучшается. Происходит нормализация клинических и лабораторных показателей. Астения сохраняется в течение недели. Возможны также субклинические формы течения заболевания. Диагноз устанавливают ретроспективно с использованием серологических методов исследования.

Осложнения. К специфическим осложнениям относят ИТШ, органическое поражение мозга, миокардит, гангрену мягких тканей и конечностей. В случаях присоединения вторичной инфекции возможно развитие пневмонии, паротита, сепсиса.

Диагностика. Клиническая диагностика. Диагностику у большинства больных основывают на характерных клинических проявлениях (типичная седловидная температурная кривая, выраженные симптомы геморрагического диатеза, поражение почек, желтуха, увеличение печени и селезёнки, брадикардия и др.). При этом учитывают наличие эндемического очага; видовой состав и численность, активность нападения на человека и другие характеристики переносчиков; а также данные лабораторного исследования (лейкопению, нейтропению, лимфоцитопению, значительную альбуминурию, гематурию, билирубинемию, азотемию, значительное повышение активности аминотрансфераз). Специфическая и неспецифическая лабораторная диагностика. Специфическую диагностику основывают на постановке реакции связывания комплемента, РПГА, неспецифической РИФ, ИФА и РТГА в парных сыворотках. Результат считают положительным при четырёхкратном повышении титра антител. Рекомендуемые вирусологические тесты: РН вируса и выделение вируса. Возбудитель выделяют из крови больного в течение первых 3 сут течения заболевания путём заражения белых мышей и обезьян, поэтому при летальных исходах забор секционного материала необходимо проводить как можно быстрее. Обычно берут пробу печени, из которой готовят суспензию и после обработки антибиотиками немедленно вводят мышам в мозг или обезьянам парентерально. Если у мышей не выявили клинических проявлений заболевания, проводят один слепой пассаж. С появлением признаков заболевания у мышей проводят несколько (3–5) дополнительных пассажей, после чего из мозгового вещества инфицированных животных готовят антиген, с помощью которого проводят идентификацию выделенного вируса в серологических реакциях (РТГА, РСК) или РН со специфической антисывороткой. При летальном исходе исследуют ткани печени, где выявляют очаги субмассивного или массивного некроза печёночных долек и ацидофильные тельца Каунсилмена.

Лечение. Специфического лечения не разработано. Применение сыворотки крови переболевших людей и естественно иммунизированных обезьян оказалось неэффективным. Все лечебные мероприятия сводят к использованию патогенетических ЛС. При лёгкой и среднетяжёлой формах заболевания назначают строгий постельный режим, тщательный уход, щадящую диету, обильное питьё; по показаниям — различные химиопрепараты. Больным с тяжёлой формой заболевания проводят интенсивное лечение. Назначают кардиотропные ЛС, переливание крови и кровезаменяющих жидкостей. При поражении почек показан гемодиализ. Рекомендации по применению гепарина и кортикостероидов основывают только на теоретических данных; контролируемых исследований не проводили.

Профилактика. Специфическая. Иммунизация населения: две живые вакцины (вакцина на основе штамма 17Д, полученного при длительном пассировании вируса в культуре клеток. Меньшее распространение получила вакцина, созданная на основе адаптированного серийными пассажами на мышах штамма Дакар). У этого штамма выражена остаточная вирулентность, поэтому при проведении прививки сначала вводят иммунную сыворотку человека. Вакцина на основе штамма 17Д весьма эффективна. Ревакцинацию следует проводить 1 раз в 10 лет. Необходимо обязательно учитывать все случаи заболевания. Лицам, направляющимся в зону, эндемичную для данного заболевания, и выбывающим из нее необходимо сделать прививку. Для предупреждения распространения комаров самолёты и корабли, посещающие эндемичные для жёлтой лихорадки местности или места распространения A. aegypti, подвергают обязательной дезинсекции. Большое значение имеет выявление первых случаев заболевания. По рекомендации ВОЗ его следует предполагать при выявлении случаев острой лихорадки с развитием желтухи в течение 2 нед после начала заболевания, сопровождающейся кровотечениями или смертью в течение 3 нед. Неспецифическая. Как показал опыт практической работы в эндемичных очагах, в большинстве случаев достаточно существенно снизить численность популяции переносчиков — существует так называемая их критическая плотность, при которой цикл передачи возбудителей полностью прерывается. Полную ликвидацию переносчиков в определённых районах не проводят не только из-за экономической нецелесообразности и административных проблем, но и по причине опасности возникновения необратимых изменений существующих биоценотических связей. Для достижения быстрого эффекта уничтожения взрослых особей насекомых используют химические инсектициды. Наибольшее распространение получили фосфорорганические соединения, в частности малатион. Не менее успешным может быть уничтожение комаров с помощью различных препаратов группы пиретроидов. Их эффективность по сравнению с фосфорорганическими инсектицидами выше примерно на два порядка. В последние годы получили распространение препараты, приготовленные на основе культур Вас. thuringiensis, применяемые для уничтожения комаров на личиночной стадии развития. Существуют специальные методы зашиты человека от укусов комарами — сетки, закрывающие обнажённые участки тела (особенно голову и шею) или кровать. Сетки, одежду и отдельные участки тела следует обрабатывать репеллентами. Для предупреждения распространения возбудителя необходимо принимать меры по предотвращению контакта больного человека с переносчиками.

30. Лихорадка Ласса: этиология, эпидемиология, патогенез, клинические проявления, осложнения, диагностика, лечение, профилактика.

Геморрагическая лихорадка Ласса — острое антропозоонозное природно-очаговое вирусное заболевание, характеризующееся развитием геморрагического синдрома, язвенно-некротического фарингита, пневмонии, миокардита, поражением почек и высоким уровнем летальности. Синоним — Ласса лихорадка.

Этиология. Возбудитель — Lassa virus рода Arenavirus семейства Arenaviridae; относят к комплексу аренавирусов Старого Света LChM/Lassa. Имеет антигенное родство с другими аренавирусами (возбудителями лимфоцитарного хориоменингита и ГЛ Южной Америки). Вирус имеет капсид сферической формы, покрыт липидной оболочкой, включающей гликопротеины (G1 и G2). Нуклеокапсид состоит из белка (N) и РНК, два фрагмента которой (L и S) кодируют синтез компонентов вириона в инфицированной клетке; гемагглютининов нет. Патогенен для некоторых видов обезьян, белых мышей, морских свинок. В культуре клеток Vero репликация вируса сопровождается цитопатическим эффектом. Устойчив к воздействию факторов окружающей среды. Инфекционность вируса в сыворотке крови и слизистых секретах без специальной обработки не снижается в течение длительного времени. Вирус можно инактивировать жировыми растворителями (эфир, хлороформ и др.).

Эпидемиология. Источник и резервуар возбудителя — крыса Mastomys natalensis, обитающая в большинстве стран Африки вблизи жилья человека. Вирус также выделен и от других африканских грызунов (M. erythroleucus, M. huberti). Животные выделяют вирус в окружающую среду с экскретами и слюной. Механизмы передачи возбудителя: аэрозольный, фекально-оральный, контактный. Пути передачи: воздушно-капельный, пищевой, водный, контактный. Факторы передачи: пищевые продукты, вода, а также предметы, загрязнённые мочой грызунов. Заражение людей в природных очагах может происходить при вдыхании аэрозоля, содержащего экскреты грызунов; употреблении воды из инфицированных источников; недостаточно термически обработанного мяса заражённых животных. Больной человек представляет большую опасность для окружающих. Основной фактор передачи — кровь, однако вирус содержится и в экскретах больного. Заражение при этом происходит воздушно-капельным, контактным и половым путями. Выделение вируса больными может продолжаться до месяца и более. Заражение происходит через микротравмы при попадании на кожу крови или выделений больного. Зарегистрированы случаи заболеваний медицинского персонала при использовании инструментов, контаминированных возбудителем, проведении хирургических операций и вскрытии трупов. Восприимчивость высокая. К возбудителю чувствительны все группы населения независимо от возраста и пола. Постинфекционный иммунитет напряжённый и длительный, повторные случаи заболевания не описаны. В эндемичных районах антитела выявляют у 10–15% населения, что свидетельствует о возможности бессимптомного или лёгкого течения заболевания. Особенность эпидемического процесса в том, что передача возбудителя от человека человеку аэрогенным путём ведёт к появлению вторичных внутрисемейных вспышек, а также к возникновению нозокомиальных вспышек, сопровождающихся высокой летальностью. Кроме того, возможен завоз лихорадки Ласса в неэндемичные страны и возникновения там очага заболевания при контактной передаче возбудителя. Лихорадка Ласса распространена в странах Западной и Центральной Африки, южнее Сахары (Нигерия, Сьерра-Леоне, Гвинея, Либерия, Мозамбик, Сенегал, Мали и др.). Сезонность не выражена, заболеваемость постоянная

Патогенез. Входные ворота для возбудителя — слизистые оболочки органов дыхания и пищеварения, повреждённая кожа. В месте внедрения вируса после его первичной репликации в лимфоидных элементах развивается вирусемия с гематогенной диссеминацией возбудителя, поражением многих органов и систем. Вирус обладает тропностью к различным системам органов человека и вызывает некротические изменения в клетках печени, миокарда, почек, эндотелия мелких сосудов, что и определяет течение заболевания. В тяжёлых случаях вследствие цитопатического эффекта вируса и клеточных иммунных реакций повреждение эндотелиальных клеток в сочетании с нарушением функций тромбоцитов приводит к повышенной «ломкости» и проницаемости сосудистой стенки. Возникают глубокие расстройства гемостаза с развитием синдрома диссеминированного внутрисосудистого свёртывания и коагулопатии потребления.

Клиника. Инкубационный период длится 3–20 сут, чаще 7–14 сут. Начало заболевания подострое или постепенное. Выявляют общее недомогание, умеренные мышечные и головные боли, невысокую лихорадку, конъюнктивит. В этот период у большинства больных (80%) возникает характерное поражение зева в виде язвенно-некротического фарингита, а также увеличение шейных лимфатических узлов. К концу первой недели течения заболевания температура тела достигает 39–40 °С; нарастают симптомы интоксикации; присоединяются тошнота, рвота, боли в грудной клетке и животе; развивается диарея, приводящая к дегидратации. Со второй недели возможно появление пятнисто-папулёзной сыпи; выявляют геморрагические проявления (подкожные кровоизлияния, носовые, лёгочные, маточные и другие кровотечения). Возникает брадикардия, артериальная гипотензия; возможно снижение слуха, появление судорог и очаговых неврологических клинических проявлений. При неблагоприятном течении заболевания возникает отёчность лица и шеи, выявляют свободную жидкость в плевральной и брюшной полостях, нарастает геморрагический синдром. В тяжёлых случаях смерть наступает на 7–14-е сутки. У выживших больных через 2–4 нед температура тела литически снижается. Выздоровление медленное. В течение нескольких недель сохраняется общая слабость, в ряде случаев происходит выпадение волос и развивается глухота; возможны рецидивы заболевания.

Осложнения. Пневмония, миокардит, ОПН, шок, острый психоз.

Диагностика. Клиническая диагностика Ранняя клиническая диагностика лихорадки Ласса затруднена из-за отсутствия специфических симптомов заболевания. Из клинических проявлений наибольшее диагностическое значение имеют: подострое начало; сочетание лихорадки, язвенного фарингита, геморрагического синдрома и почечной недостаточности. Большое значение имеют эпидемиологические данные (пребывание в эпидемическом очаге) в совокупности с результатами вирусологических и серологических исследований. Специфическая и неспецифическая лабораторная диагностика Подтверждение диагноза лихорадки Ласса проводят вирусологическими и серологическими методами в специальных лабораториях с IV уровнем биологической безопасности. Абсолютный диагностический признак заболевания — выделение вируса из крови, смыва с зева, слюны, мочи и экссудатов (плевральных, перикардиальных, перитонеальных) больного; а также от умерших — из проб внутренних органов. Эффективные методы диагностики: ИФА и РНИФ. Диагноз подтверждают серологически (при возрастании титров антител к вирусу Ласса в 4 раза и больше). Постановка реакции связывания комплемента имеет ретроспективное значение. Неспецифическая лабораторная диагностика включает проведение общего анализа крови (выявляют лейкопению со сменой на лейкоцитоз, сдвиг нейтрофильной формулы влево, тромбоцитопению, повышенную СОЭ); биохимического анализа крови (характерна гипопротеинемия; повышение активности аминотрансфераз, азотемия); определение коагулограммы (характерна гипокоагуляция) и кислотно-основного состояния крови (выражены признаки декомпенсированного ацидоза); общего анализа мочи (выявляют протеинурию, гематурию, цилиндрурию).

Лечение. Больной нуждается в строгом постельном режиме и круглосуточном медицинском наблюдении. Предпочтительна диета из полужидкой легкоусвояемой пищи без ограничения количества белков и поваренной соли, что соответствует столу № 4 по Певзнеру. Медикаментозное лечение Противовирусное лечение проводят внутривенным введением рибавирина в течение 10 сут (начальная доза препарата — 2 г, затем вводят по 1 г каждые 6 ч в течение 4 сут и по 0,5 г каждые 8 ч в последующие 6 сут). В ранние сроки течения заболевания в ряде эндемичных регионов применяют плазму реконвалесцентов. Патогенетическое лечение направлено на борьбу с шоком, геморрагическим синдромом, сердечной и ДН, а также на проведение дезинтоксикационных мероприятий и инфузионной регидратации солевыми растворами. Антибиотики применяют при бактериальных осложнениях.

Профилактика. Специфическая профилактика не разработана. Неспецифическая профилактика состоит в защите помещений от проникновения грызунов и дератизационных мероприятиях в природных очагах. Медицинский персонал должен быть обучен уходу за контагиозными больными и обязан работать в защитной одежде, респираторах или марлевых масках, перчатках, очках. Рекомендована строгая изоляция больных (желательно в специальные пластиковые или стеклянно-металлические кабины с автономным жизнеобеспечением) на срок не менее 30 сут от начала заболевания. Наблюдение за лицами, контактировавшими с больными, продолжают в течение 17 сут. Проводят заключительную дезинфекцию. Для экстренной профилактики лихорадки Ласса применяют рибавирин (внутрь по 0,2 г 4 раза в сутки в течение 10 сут). Проводят карантинные мероприятия в отношении лихорадящих больных, прибывших из стран Центральной и Западной Африки.

31. Лихорадка Денге: этиология, эпидемиология, патогенез, клинические проявления, осложнения, диагностика, лечение, профилактика.

Лихорадка денге — острая зооантропонозная арбовирусная инфекционная болезнь с трансмиссивным механизмом передачи возбудителя, распространённая в странах тропического и субтропического пояса. Различают две клинические формы болезни: классическую и геморрагическую (шоковый синдром денге). Классическая лихорадка денге (синонимы — денге, костоломная лихорадка) характеризуется двухволновой лихорадкой, артралгией, миалгией, экзантемой, полиаденитом, лейкопенией и доброкачественным течением болезни. Геморрагическая лихорадка денге (ГЛД, ferbis hemorragica dengue, синоним — шоковый синдром денге) характеризуется развитием тромбогеморрагического синдрома, шока и высокой летальностью.

Этиология. Возбудитель денге относится к арбовирусам, роду Flavivirus, семейству Feaviviridae. Геном представлен однонитевой РНК. Имеет дополнительную суперкапсидную оболочку, с которой связаны антигенные и гемагглютинирующие свойства. Устойчивость в окружающей среде средняя, хорошо сохраняется при низких температурах (–70 °С) и в высушенном состоянии; чувствителен к формалину и эфиру, инактивируется при обработке протеолитическими ферментами и при нагревании до 60 °С. Известны четыре антигенных серотипа вируса денге: DEN I, DEN II, DEN III, DEN IV. Вирус денге передаётся человеку через укусы комаров и поэтому входит в экологическую группу арбовирусов. Выраженной зависимости клинической картины от серотипа вируса не установлено. Вирус обладает слабой цитопатической активностью. Его репликация происходит в цитоплазме поражённых клеток. У обезьян он вызывает бессимптомную инфекцию с формированием прочного иммунитета. Вирус патогенен для новорождённых белых мышей при заражении в мозг или внутрибрюшинно. Вирус размножается в культурах тканей почек обезьян, хомячков, яичек обезьян, а также на линиях клеток HeLa, КВ и кожи человека.

Эпидемиология. Источник возбудителя инфекции — больной человек и обезьяны, у которых заболевание может протекать латентно. В эндемичных регионах существуют природные очаги болезни, в которых циркуляция вируса происходит между обезьянами, лемурами, белками, летучими мышами и, возможно, другими млекопитающими. Переносчики — комары рода Aedes (A. aegypti, A. albopictus, A. cutellaris, A. polinesiensis), возможно, определённая роль принадлежит комарам родов Anopheles и Culex. Комары рода Aedes после кровососания становятся заразными через 8–12 дней в зависимости от температурных условий. Их способность к заражению сохраняется в течение жизни, т.е. 1–3 мес, однако при температуре воздуха ниже 22 °С размножения вируса в организме комара не происходит, поэтому ареал денге меньше ареала комаров-переносчиков. Заражение человека в эндемичных регионах привело к формированию стойких антропургических очагов инфекции независимо от природных условий. В этих очагах источник возбудителя — больной человек, который становится заразным почти за сутки до начала болезни и остаётся заразным в течение первых 3–5 дней болезни. Основной переносчик возбудителя в человеческой популяции — комар A. aeguti, обитающий в жилище человека. Самка комара кусает человека днём. Комар наиболее активен при температуре 25–28 °С, при этой же температуре его численность достигает максимума, а сроки заразительности после кровососания минимальны. Человек высоковосприимчив к лихорадке денге, заражение происходит даже при однократном укусе комаром. У человека каждый из четырёх типов вируса способен вызывать классическую форму лихорадки денге и ГЛД. Иммунитет после перенесённой болезни кратковременный, длится несколько лет, типоспецифический, поэтому после перенесённой болезни человек остаётся восприимчивым к другим серотипам вируса. Крупные эпидемии всегда связаны с заносом типа вируса, не свойственного данному региону или в регионы (страны), где отсутствует эндемическая заболеваемость. Эпидемиология классической лихорадки денге и ГЛД существенно различается. Классическую денге наблюдают среди местных жителей, преимущественно детей и приезжих любого возраста, а ГЛД заболевают главным образом дети. Пики заболеваемости приходятся на две возрастные группы: до 1 года, имеющие пассивный иммунитет против вируса другого типа, и дети 3-летнего возраста, переболевшие классической денге. В первой группе формируется иммунный ответ по типу первичного, во второй — по типу вторичного. Тяжёлая форма ГЛД — шоковый синдром денге чаще всего развивается при заражении вторым типом вируса при инфицировании детей, перенёсших в прошлом денге, вызванную вирусами I, III или IV типа. Так, во время эпидемии на Кубе в 1981 г. было установлено, что у более 98% больных тяжёлое течение болезни и шоковый синдром денге были связаны с заражением вирусом II типа при наличии антител к вирусу I типа.

Патогенез. При «классической» лихорадке денге (DF) первичная репликация DENV происходит в регионарных лимфатических узлах и клетках эндотелия сосудов. В конце инкубационного периода развивается вирусемия, клинически проявляющаяся симптомами интоксикации и поражением различных органов и систем. Повторная волна лихорадки связана с органными поражениями (при DHF/DSS лихорадка однофазная). При выздоровлении в крови накапливаются комплементсвязывающие и вируснейтрализующие антитела, сохраняющихся несколько лет. Патогенез DHF/DSS недостаточно изучен. В литературе широко обсуждается вирусная и иммунологическая гипотеза патогенеза денге, протекающей с геморрагическим синдромом, тромбоцитопенией, плазмопотерей и органными поражениями. По мнению приверженцев вирусной гипотезы, генетические и структурные различия DENV, способствующие вирусной изменчивости, ответственны за развитие тяжелой денге. Исследования de Borba L. et al. (2012) доказали, что мутации в белках Е и NS3 усиливают репликацию и вирулентность DENV. Однако критический период лихорадки денге наблюдается не на пике виремии, а, как правило, в период снижения вирусной нагрузки. Поэтому многие исследователи считают, что ведущая роль в патогенезе лихорадки денге принадлежит иммунологическим факторам: адаптивному иммунному ответу, медиаторам воспаления и аутоиммунитету. Антителозависимая активация является хорошо известным звеном патогенеза лихорадки денге. В большинстве случаев DHF развивается при заражении другим серотипом вируса при сохраняющихся в крови антителах к предыдущему серотипу вируса (первые 1-4 года после болезни), т.к. имеющие в крови больного гетерологичные антитела не могут нейтрализовать другой вирус. При заражении другим серотипом DENV предшествующие IgG-антитела взаимодействуют с FcγR, рецепторами мембраны моноцитов и макрофагов, обеспечивая активное его проникновение в клетку. Согласно новой гипотезе внутренней антителозависимой активации FcγR-опосредованное проникновение DENV в клетку подавляет врожденный иммунитет, повышает синтез ИЛ-10 и инициирует переключение иммунного ответа с Th1 на Th2, способствует увеличению вирусной нагрузки и синтезу субнейтрализующих антител. Массивная репликация вируса и высвобождение вирусных антигенов на фоне вторичного иммунного ответа способствуют образованию иммунных комплексов, усилению альтернативного пути активации комплимента с увеличением содержания С3а и С5а, активации кининовой системы, повышению продукции лимфокинов (sTNFR, TNFα, IL-8, IFN-γ и др.). Вследствие этого развивается апоптоз эндотелиоцитов с последующим увеличением проницаемости сосудистой стенки, потерей плазмы и геморрагиями. Прогрессированию геморрагического синдрома способствует тромбоцитопения, развивающаяся вследствие нарушения продукции тромбоцитов в костном мозге и образования дефектных тромбоцитов. Немаловажную роль в патогенезе денге играет выработка аутоантител к тромбоцитам, эндотелиальным клеткам, факторам свертывания крови и молекулярная мимикрия между клетками больного и белками NS1, prM, E DENV, приводящая к перекрестной реактивности антител anti-NS1, anti-prM и anti-E с последующей дисфункцией тромбоцитов, апоптозом эпителиальных клеток, нарушением свертывания и макрофагальной активацией.

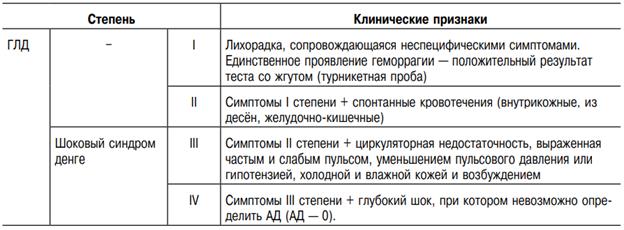

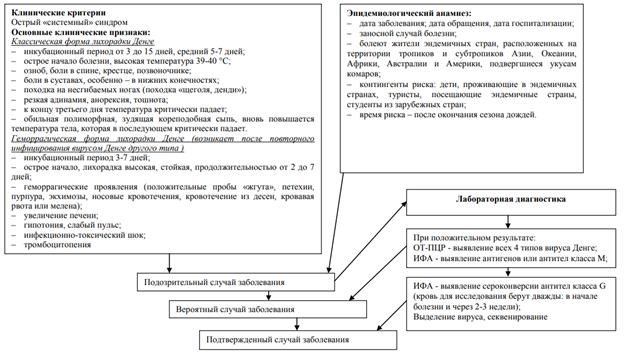

Клиника. Инфицирование вирусом денге может быть бессимптомным, а также протекать как недифференцируемая лихорадка, лихорадка денге или ГЛД. В клинически выраженных случаях инкубационный период длится от 3 до 15 дней, чаще 5–8 дней. Различают классическую, атипичную ГЛД (без шокового синдрома денге и сопровождающегося им). Классическая лихорадка денге начинается с кратковременного продромального периода. Во время него отмечают недомогание, конъюнктивит и ринит. Однако чаще продромальный период отсутствует. Болезнь начинается с озноба, быстрого повышения температуры до 38–41 °С, сохраняющейся в течение 3–4 дней (начальный период болезни). Больные жалуются на сильную головную боль, боли в глазных яблоках, особенно при движении, мышцах, крупных суставах, позвоночнике, нижних конечностях. Это приводит к затруднению при любом движении, обездвиживает больного (название болезни происходит от английского «dandy» — медицинские носилки). При тяжёлом течении болезни наряду с сильной головной болью возможны рвота, бред, потеря сознания. Нарушается сон, ухудшается аппетит, во рту появляется горечь, резко выражена слабость и общее недомогание. Уже с первого дня болезни изменяется внешний вид больного: лицо ярко гиперемировано, выражена инъекция сосудов склер, гиперемия конъюнктивы. Часто на мягком нёбе появляется энантема. Язык обложен. Глаза прикрыты из-за светобоязни. Отмечают увеличение печени, однако желтухи не наблюдают. Характерно увеличение периферических лимфатических узлов. К концу 3-х суток или на 4-е сутки температура критически снижается до нормальной. Период апирексии длится обычно 1–3 дня, затем температура повышается вновь до высоких цифр. У некоторых больных периода апирексии в разгар болезни не наблюдают. Характерный симптом — экзантема. Сыпь появляется обычно на 5–6-й день болезни, иногда раньше, сначала на грудной клетке, внутренней поверхности плеч, затем распространяется на туловище и конечности. Характерна пятнисто-папулёзная сыпь, которая часто сопровождается зудом, оставляет после себя шелушение. Общая продолжительность лихорадки — 5–9 дней. В гемограмме в начальном периоде — умеренный лейкоцитоз и нейтрофилёз, позже — лейкопения, лимфоцитоз. Возможна протеинурия. При атипичной лихорадке денге наблюдают лихорадку, анорексию, головную боль, миалгию, эфемерную сыпь, полиаденопатия отсутствует. Длительность болезни не превышает 3 сут. Клиника геморрагической лихорадки денге Типичные случаи ГЛД характеризуются четырьмя главными клиническими признаками: высокой температурой, геморрагиями, гепатомегалией и недостаточностью кровообращения. Болезнь начинается с внезапного повышения температуры тела до 39–40 °С, сильного озноба, головной боли, кашля, явлений фарингита. В отличие от классической денге миалгию и артралгию наблюдают редко. В тяжёлых случаях быстро развивается прострация. Характерна выраженная гиперемия и одутловатость лица, блеск глаз, гиперемия всех видимых оболочек. Нередко отмечают скарлатиноподобное покраснение всего тела, на фоне которого появляется точечная сыпь, в основном на разгибательных поверхностях локтевых и коленных суставов. В последующие 3–5 дней болезни появляется кореподобная пятнисто-папулёзная или скарлатиноподобная сыпь на туловище, а затем — на конечностях и лице. Отмечают боли в эпигастральной области или по всему животу, сопровождающиеся многократной рвотой. Печень болезненна, увеличена. Через 2–7 дней температура тела часто снижается до нормального или пониженного уровня, проявления болезни могут регрессировать, наступает выздоровление. При тяжёлом течении состояние пациента ухудшается. Самый частый геморрагический признак — положительный тест со жгутом (у большинства больных возникают кровоподтеки в местах инъекций). На коже появляются петехии, подкожные кровоизлияния, кровотечения. Значительно снижается количество тромбоцитов, показатель гематокрита повышается на 20% и более. Характерно развитие гиповолемического шока. ВОЗ предлагает следующую классификацию ГЛД

В тяжёлых случаях после нескольких дней высокой температуры состояние больного внезапно ухудшается. Во время падения температуры (между 3 и 7-м днём болезни) появляются признаки нарушения кровообращения: кожа становится холодной, одутловатой, покрывается пятнами, часто отмечают цианоз кожи вокруг рта и учащение пульса. Пульс частый, больные беспокойны, жалуются на боль в животе. Некоторые больные заторможены, однако затем у них развивается возбуждение, после чего наступает критическая стадия шока. Состояние прогрессивно ухудшается. В области лба и дистальных отделов конечностей появляется петехиальная сыпь, АД резко снижается, уменьшается его амплитуда, пульс нитевидный, усиливаются тахикардия и одышка. Кожа холодная, влажная, нарастает цианоз. На 5–6-й день возникает кровавая рвота, мелена, судороги. Продолжительность шока невелика. Больной может умереть в течение 12–24 ч или быстро выздоравливает после соответствующих противошоковых мероприятий. Выздоровление при ГЛД с шоком или без шока наступает быстро и протекает без осложнений. Благоприятный прогностический признак — восстановление аппетита. При исследовании крови выявляют тромбоцитопению, высокий показатель гематокрита, удлинение протромбинового (у одной трети пациентов) и тромбопластинового времени (у половины больных), гемофибриногенемию, появление в крови продуктов деградации фибрина, метаболический ацидоз. Почти всегда отмечают гемоконцентрацию (свидетельствует о потере плазмы), даже у больных без шока. Число лейкоцитов варьирует от лейкопении до небольшого лейкоцитоза. Часто выявляют лимфоцитоз с атипичными лимфоцитами. У некоторых больных лихорадкой денге и ГЛД наблюдают признаки поражения ЦНС, такие, как судороги, спазмы и длительное (более 8 ч) нарушение сознания.

Осложнения. К числу осложнений относят шок, пневмонию, энцефалит, менингит, психоз, полиневрит.

Диагностика.

Лечение. Этиотропных средств нет. Высокая температура и рвота вызывают жажду и обезвоживание организма, поэтому больные должны пить как можно больше жидкости. При ГЛД без шока проводят регидратационную терапию, преимущественно пероральную. За больными необходимо тщательно наблюдать для выявления ранних признаков шока. Больных немедленно следует госпитализировать при наличии любого из приведенных ниже признаков и симптомов шока: G возбуждение или заторможенность; G холодные конечности и цианоз вокруг рта; G учащённый слабый пульс; G снижение пульсового давления или гипотензия; G резкое увеличение гематокрита. Повышение гематокрита, развитие ацидоза — показания к парентеральному введению щёлочных и полиионных растворов. При шоке показано введение плазмы или плазмозаменителей. В большинстве случаев необходимо вводить не более 20–30 мл плазмы на 1 кг массы тела. Введение жидкости следует продолжать с постоянной скоростью (10–20 мл/кг в ч) до явного улучшения дыхания, пульса и температуры. В качестве заменителя плазмы эффективен декстран 40. Показана оксигенотерапия. Эффективность глюкокортикоидов, гепарина сомнительна. Заместительную терапию прекращают при снижении гематокрита до 40%. Переливание крови не показано. Антибиотики назначают в случае присоединения бактериальных осложнений. При благоприятных условиях наступает полное выздоровление

Профилактика. Уничтожение комаров и обезвреживание мест локализации их потомства. Используют индивидуальные средства защиты от комаров. Засетчивание оконных и дверных проёмов. В случаях экстренной профилактики применяют специфический иммуноглобулин или иммуноглобулин из плазмы доноров, проживающих в эндемичных районах. Вакцины разрабатываются.

32. Болезнь Марбург: этиология, эпидемиология, патогенез, клинические проявления, осложнения, диагностика, лечение, профилактика.

Геморрагическая лихорадка Марбург — острое антропозоонозное высоколетальное вирусное заболевание, проявляющееся интоксикацией, выраженными явлениями универсального капилляротоксикоза. Синонимы: лихорадка геморрагическая церкопитековая, болезнь зелёных мартышек, болезнь Марбург-вирусная, геморрагическая лихорадка Мариди.

Этиология. Возбудитель — Marburgvirus рода Marburgvirus семейства Filoviridae. Вирусные частицы полиморфные (нитевидной, спиралевидной или округлой формы). Содержат негативную однонитевую РНК, липопротеин. В состав вириона входит 7 белков. Белковый состав вируса Марбург близок к родственному ему филовирусу Эбола, но имеет некоторые отличия. Считают, что штаммоспецифические антигены сосредоточены в области белка Gp, а группоспецифический антиген — в области белка Np. Гемагглютининов и гемолизинов не выявлено. Вирус выделяют и пассируют in vitro в перевиваемых культурах клеток почки зелёной мартышки (Verо) и in vivo на морских свинках. Репликация происходит в цитоплазме поражённых клеток. Вирус обладает средней устойчивостью к факторам внешней среды.

Эпидемиология. Резервуар вируса Марбург в настоящее время достоверно не установлен. Источник возбудителя — обезьяны, в частности африканские мартышки Cercopithecus aethiops. Механизмы передачи возбудителя: аэрозольный, контактный, артифициальный. Пути передачи: воздушно-капельный, контактный, инъекционный. Вирус содержится в крови, носоглоточной слизи, моче и сперме (до 3 мес). Заражение людей происходит при прямом контакте с кровью и органами обезьян, также через повреждённую кожу (при уколах, порезах), при попадании вируса на конъюнктивы. Больной человек контагиозен для окружающих. Описан случай передачи возбудителя половым путём. Восприимчивость людей к вирусу Марбург высокая. Постинфекционный иммунитет длительный. Сведения о повторных заболеваниях отсутствуют. Ареал распространения вируса — центральная и западная территории Экваториальной Африки, а также юг континента (Центрально-Африканская республика, Габон, Судан, Заир, Либерия, Кения, Родезия, Гвинея, Южно-Африканская Республика). Сезонность и периодичность вспышек не выявлены.

Патогенез. Входные ворота — повреждённая кожа, слизистые оболочки ротовой полости и глаз. Первичная репликация вируса происходит в клетках моноцитарно-макрофагальной линии. Затем развивается вирусемия, сопровождаемая подавлением функций иммунной системы и генерализованными нарушениями микроциркуляции, что приводит к возникновению синдрома диссеминированного внутрисосудистого свёртывания и полиорганных поражений. В лёгких, миокарде, почках, печени, селезёнке, надпочечниках и других органах обнаруживают очаги некрозов и кровоизлияний.

Клиника. Инкубационный период 3–16 сут. Начало заболевания острое: высокая лихорадка в течение 2 нед, выраженная интоксикация, головная боль, миалгии, боли в пояснично-крестцовой области. При осмотре выявляют конъюнктивит, энантему, везикулёзно-эрозивные изменения слизистой оболочки ротовой полости, брадикардию. Тонус мышц повышен, пальпация их болезненна. С 3–4-х суток течения заболевания возникают рвота и водянистая диарея, приводящие к быстрому обезвоживанию организма. На 5–6-е сутки возможно появление макулопапулёзной сыпи с последующим шелушением кожи. С 6–7-х суток выявляют геморрагические проявления в виде кожных геморрагий, носовых, желудочно-кишечных и других кровотечений, а также признаки гепатита, миокардит, поражение почек. Для поражения ЦНС характерны адинамия, заторможенность и менингизм. В конце первой недели выявляют признаки ИТШ, дегидратации. Ухудшение состояния больных наступает на 8–10-е сутки и на 15–17-е сутки течения заболевания (иногда заканчивающееся летально). В период реконвалесценции, продолжающейся 3–4 нед, возможно появление длительной диареи, выраженной астенизации, психических расстройств и облысения.

Осложнения. Гепатит, миокардит, орхит с атрофией яичка, шок, поперечный миелит, увеит; реже — пневмония и психозы. ИТШ, ДВС.

Диагностика. Клиническая: специфические признаки отсутствуют. Специфическая лабораторная диагностика: осуществляют с использованием тех же вирусологических и серологических методов (выделение культуры вируса, ПЦР, РНИФ, ИФА, РН, РСК и др.), что и при лихорадке Эбола. У умерших вирус обнаруживают при электронной микроскопии или с помощью РНИФ. Все исследования проводят в лаборатории с максимальным уровнем защиты. Неспецифическая лабораторная диагностика: Включает общий анализ крови (выявляют анемию, анизоцитоз, пойкилоцитоз, базофильную зернистость эритроцитов, лейкопению, сдвиг нейтрофильной формулы влево, атипичные лимфоциты, тромбоцитопению); биохимический анализ крови (повышена активность трансфераз, амилазы, азотемия); определение коагулограммы (выражена гипокоагуляция) и кислотно-основного состояния крови (обнаруживают признаки декомпенсированного метаболического ацидоза); общий анализ мочи (характерна протеинурия). Инструментальные методы: Рентгенография органов грудной клетки, ЭКГ, УЗИ.

Лечение. Больной нуждается в строгом постельном режиме и круглосуточном медицинском наблюдении. Диета соответствует столу № 4 по Певзнеру без ограничения количества белков и поваренной соли (NaCl). Этиотропное лечение: рибавирин. Патогенетическое лечение: Имеет основное значение. Направлено на борьбу с обезвоживанием, ИТШ, геморрагическим синдромом. Есть данные об эффективности сыворотки реконвалесцентов, плазмафереза и больших доз интерферона

Профилактика. Состоит в выявлении больных и изоляции их в боксах, перевозке больных в транспортных изоляторах, использовании индивидуальных средств личной защиты от заражения при работе с больными, выполнении рекомендаций ВОЗ по завозу обезьян и работе с ними. Для экстренной профилактики развития лихорадки Марбург применяют специфический иммуноглобулин.

33. Лихорадка Эбола: этиология, эпидемиология, патогенез, клинические проявления, осложнения, диагностика, лечение, профилактика.

Геморрагическая лихорадка Эбола — острое вирусное антропонозное особо опасное инфекционное заболевание, характеризующееся тяжёлым течением, выраженным геморрагическим синдромом и высоким уровнем летальности. Синоним — лихорадка Эбола.

Этиология. Возбудитель — Ebolavirus рода Marburgvirus семейства Filoviridae — один из самых крупных вирусов. Вирион имеет различную форму — нитевидную, ветвящуюся, паукообразную. Геном представлен односпиральной негативной РНК, окружённой липопротеиновой мембраной. В состав вируса входит 7 белков. Вирусы Эбола и Марбург сходны по своей морфологии, но отличаются по антигенной структуре. По антигенным свойствам гликопротеинов (Gp) выделяют четыре серотипа вируса Эбола, три из них вызывают различные по тяжести заболевания у людей в Африке (Ebola-Zaire — EBO-Z, Ebola-Sudan — EBO-S и Ebola-Ivory Coast — EBO-CI). Манифестные случаи заболевания Ebola-Reston virus (EBO-R), высокопатогенного для обезьян, у человека не выявлены. Вирус отличается высокой изменчивостью. Пассируют в культуре клеток морских свинок и Verо со слабо выраженным цитопатическим эффектом. Ebolavirus обладает средним уровнем устойчивости к повреждающим факторам внешней среды (рН среды, влажность, инсоляция и т.д.).

Эпидемиология. Резервуар вируса — грызуны, обитающие возле жилья человека. Описаны случаи заражения при вскрытии трупов диких шимпанзе и при употреблении в пищу мозга обезьян. Больной человек представляет большую опасность для окружающих. Механизмы передачи возбудителя: аспирационный, контактный, артифициальный. Пути передачи: воздушно-капельный, контактный, инъекционный. Вирус обнаруживают в крови, слюне, носоглоточной слизи, моче, сперме. Заражение людей происходит при уходе за больными; в бытовых условиях через руки и предметы обихода, загрязнённые кровью и мочой больного; через медицинские инструменты и, возможно, половым путём. Риск внутрисемейного заражения составляет 3–17%, при нозокомиальной форме — более 50%. Описана передача вируса от человека к человеку в 5 генерациях, причём в первых генерациях летальность достигает 100%. Восприимчивость людей к вирусу Эбола высокая; не зависит от возраста и пола. Постинфекционный иммунитет относительно устойчивый. Повторные случаи заболевания редки (выявлено не более 5% реконвалесцентов). В эндемичных районах у 7–10% населения выявляют антитела к вирусу Эбола, что свидетельствует о возможности развития субклинических или стёртых форм заболевания. Ареал распространения вируса — Центральная и Западная Африка. Вспышки возникают в основном весной и летом.

Патогенез. Вопросы патогенеза БВВЭ остаются до конца не изученными. Входными воротами для инфекции могут служить слизистые оболочки, участки с поврежденной кожей, а также к заражению могут приводить парентеральные вмешательства. Вирус поражает несколько типов клеток, в том числе моноциты, макрофаги, дендритные клетки, эндотелиальные клетки, фибробласты, гепатоциты, клетки коры надпочечников и эпителиальные клетки. Длительность инкубационного периода может зависеть от пути передачи (6 дней при парентеральном инфицировании и 10 дней при контакте). Наибольшие изменения происходят в печени, селезёнке, лимфоидных образованиях, почках, железах внутренней секреции, головном мозге. При попадании в организм человека вирус мигрирует в региональные лимфатические узлы, а затем в печень, селезенку и надпочечников. Развивается гепатоцеллюлярной некроз, что приводит к нарушению синтеза и регуляции факторов свертывания крови и развитию последующей коагулопатии. Последствия некроза тканей надпочечников приводит к гипотонии и нарушению синтеза стероидных гормонов. Вирус Эбола является эффективным индуктором про- и противо-воспалительных цитокинов, однако развитие местной воспалительной реакции и активация иммунокомпетентных клеток не способствуют полной элиминации вируса. Существуют данные, свидетельствующие о способности вируса к подавлению системы интерферона. Избыточная и неконтролируемая воспалительная реакция приобретает системный характер («цитокиновый шторм»), что в конечном итоге приводит к массивному поражению эндотелия сосудов, развитию ДВС-синдрома и полиорганной недостаточности.

Клиника. Начало заболевания внезапное с быстрым подъёмом температуры тела до 39–40 °С, интенсивной головной болью, слабостью. Характерны выраженная сухость и першение в горле (ощущение «верёвки» в горле), боли в грудной клетке, сухой кашель. На 2–3-и сутки появляются боли в животе, рвота, диарея с кровью (мелена), приводящие к обезвоживанию. С первых дней течения заболевания характерны амимичность лица и запавшие глаза. На 3–4-е сутки появляются кишечные, желудочные, маточные кровотечения, кровоточивость слизистых оболочек, геморрагии в местах инъекций и повреждений кожи, кровоизлияния в конъюнктивы. Геморрагический синдром быстро прогрессирует. На 5–7-е сутки у части больных (50%) появляется кореподобная сыпь, после которой происходит шелушение кожи. Выявляют заторможенность, сонливость, спутанность сознания, в некоторых случаях — психомоторное возбуждение. Смерть наступает на 8–9-е сутки от массивной кровопотери и шока. При благоприятном исходе лихорадочный период длится 10–12 сут; Выздоровление медленное в течение 2–3 мес. В период реконвалесценции наблюдают выраженную астенизацию, анорексию, кахексию, выпадение волос, трофические нарушения, психические расстройства.

Осложнения. ИТШ, геморрагический и гиповолемический шок.

Диагностика. Клиническая: специфические признаки отсутствуют. Специфическая лабораторная диагностика: Вирусологические и серологические методы. Выделение вируса из крови больных, носоглоточной слизи и мочи проводят путём заражения клеточных культур; при электронно-микроскопическом исследовании биоптатов кожи или внутренних органов. Применяют ПЦР, ИФА, РНИФ, РН, РСК и др. Все исследования проводят в специальных лабораториях с IV уровнем биологической безопасности. Неспецифическая лабораторная диагностика: Включает проведение общего анализа крови (характерны: анемия; лейкопения, сменяющаяся лейкоцитозом с нейтрофильным сдвигом; наличие атипичных лимфоцитов; тромбоцитопения; пониженная СОЭ); биохимического анализа крови (выявляют повышение активности трансфераз, амилазы, азотемия); определение коагулограммы (характерна гипокоагуляция) и кислотно-основного состояния крови (выявляют признаки метаболического ацидоза); проведение общего анализа мочи (выражена протеинурия).Инструментальные методы: Рентгенография органов грудной клетки, ЭКГ, УЗИ

Лечение. Больной нуждается в строгом постельном режиме и круглосуточном медицинском наблюдении. Диета соответствует столу № 4 по Певзнеру. Этиотропное: рибавирин. В эпидемическом очаге рекомендовано использование плазмы реконвалесцентов. Основные лечебные мероприятия состоят в применении патогенетических и симптоматических ЛС. Борьбу с интоксикацией, обезвоживанием, кровотечением, шоком проводят общепринятыми методами.

Профилактика. Специфическая профилактика: вакцина от Эболы (?). Неспецифическая профилактика заключается в изоляции больных в специальных отделениях или палатах-изоляторах, желательно в специальных пластиковых или стеклянно-металлических изоляционных кабинах с автономным жизнеобеспечением. Для перевозки больных используют специальные транспортные изоляторы. Медицинский персонал должен работать в индивидуальных средствах защиты (респираторы или марлевые маски, перчатки, очки, защитный костюм). Необходимо строгое соблюдение стерилизации шприцев, игл, инструментария в медицинских учреждениях. Для экстренной профилактики лихорадки Эбола применяют специфический иммуноглобулин, полученный из сыворотки иммунизированных лошадей (метод разработан в Вирусологическом центре Научно-исследовательского института микробиологии). В очагах всех больных изолируют, устанавливают медицинское наблюдение и контроль за контактировавшими. Важнейшее профилактическое мероприятие, препятствующее заносу ГЛ из эндемичных районов, — осуществление Международной системы эпидемиологического надзора.

34. Лихорадка Западного Нила: этиология, эпидемиология, патогенез, клинические проявления, осложнения, диагностика, лечение, профилактика.

ЛЗН (энцефалит Западного Нила) — острая вирусная антропо(?)зоонозная природно-очаговая болезнь с трансмиссивным механизмом передачи возбудителя. Характеризуется острым началом, выраженным лихорадочно-интоксикационным синдромом и поражением ЦНС. В тяжелых случаях - с поражением ЦНС (серозным воспалением мозговых оболочек, реже - менингоэнцефалитом и острым вялым параличом, которые часто наблюдаются в комбинации).

Этиология. Возбудитель инфекции - вирус Западного Нила (ВЗН) относится к семейству Flaviviridae, роду Flavivirus и входит в антигенный комплекс японского энцефалита. В соответствии с классификацией патогенных для человека микроорганизмов ВЗН относится ко II группе патогенности. Возбудитель - флавивирус группы В, содержит однонитевую РНК, имеет сферическую форму. На основании различия нуклеотидных и аминокислотных последовательностей в настоящее время различают не менее пяти генотипов ВЗН. Хорошо сохраняется в замороженном и высушенном состоянии. Погибает при температуре выше 56°С в течение 30 мин. Вирус ЛЗН обладает значительной способностью к изменчивости, что обусловлено несовершенством механизма копирования генетической информации. Наибольшая изменчивость характерна для генов, кодирующих белки оболочки, ответственные за антигенные свойства вируса и его взаимодействие с мембранами тканевых клеток. Штаммы вируса ЛЗН, выделенные в различных странах и в различные годы, не имеют генетического сходства и обладают различной вирулентностью. Группа «старых» штаммов ЛЗН, выделявшихся, в основном, до 1990 г., не связана с тяжёлыми поражениями ЦНС. Группа «новых» штаммов связана с массовыми и тяжёлыми заболеваниями человека.

Эпидемиология. Резервуар вируса в природе — птицы водно-околоводного комплекса, переносчик — комары, в первую очередь орнитофильные комары рода Culex. Между ними происходит циркуляция вируса в природе, они определяют возможный ареал распространения ЛЗН — от экваториальной зоны до регионов с умеренным климатом. В настоящее время вирус ЛЗН выделен более чем от 40 видов комаров, входящих не только в род Culex, но и в роды Aedes, Anopheles и др. Значение конкретных видов комаров в эпидемическом процессе, протекающем на определённой территории, не выяснено. Работами российских ученых установлена заражённость аргасовых и иксодовых клещей в природных очагах ЛЗН. Дополнительную роль в сохранении и распространении вируса могут играть синантропные птицы. Вместе с «городскими» орнитофильными и антропофильными комарами домашние и городские птицы могут формировать так называемый городской, или антропургический очаг ЛЗН. Описаны заболевания млекопитающих, в частности эпизоотии лошадей (от десятков до сотен случаев). В связи с высоким уровнем заболеваемости ЛЗН в США в 2002–2005 гг. отмечали случаи заражения ЛЗН реципиентов крови и органов. В странах с умеренным климатом болезнь имеет выраженную сезонность, обусловленную активностью комаров-переносчиков. В северном полушарии заболеваемость отмечается с конца июля, достигает максимума в конце августа — начале сентября и прекращается с наступлением холодов к октябрю — ноябрю. Восприимчивость человека к ЛЗН, по-видимому, высокая, преобладает субклиническое течение инфекции. Перенесённая болезнь оставляет после себя выраженный иммунитет. Об этом свидетельствует тот факт, что в гиперэндемичных регионах (Египет) болеют дети младших возрастных групп, а антитела обнаруживают более чем у 50% населения, в то время как в странах из гипоэндемичных областей уровень популяционного иммунитета ниже 10% и болеют преимущественно взрослые, в частности, в южных регионах России.

Патогенез. При укусе со слюной зараженного переносчика ВЗН попадает в организм человека. Первой стадией патогенеза инфекции является репликация ВЗН в эпидермисе, в дендритных клетках Лангерганса. Эти клетки мигрируют в ближайшие лимфатические узлы, инфицируя их, в результате чего ВЗН попадает лимфогенно и гематогенно в кровь, селезенку, почки. Предполагают, что вирус распространяется гематогенно, вызывая поражение эндотелия сосудов и микроциркуляторные расстройства, в части случаев — развитие тромбогеморрагического синдрома. Установлено, что вирусемия кратковременная и неинтенсивная. Ведущее в патогенезе болезни — поражение оболочек и вещества мозга, приводящее к развитию менингеального и общемозгового синдромов, очаговой симптоматики. Смерть наступает, как правило, на 7–28-й день болезни вследствие нарушения жизненно важных функций из-за отёка-набухания вещества мозга с дислокацией стволовых структур, некрозом нейроцитов, кровоизлияниями в ствол мозга. На аутопсии обнаруживают отёк и полнокровие оболочек мозга, мелкоочаговые периваскулярные кровоизлияния, крупные геморрагии (до 3–4 см в диаметре), расширение желудочков мозга, полнокровие сосудистого сплетения, множественные очаги размягчения в полушариях мозга, мелкоточечные кровоизлияния в дно IV желудочка, у 30% умерших — дислокацию ствола мозга. При микроскопическом исследовании определяют васкулиты и периваскулиты оболочек мозга, очаговый энцефалит с образованием мононуклеарных инфильтратов. В сосудах головного мозга — картина полнокровия и стаза, фибриноидное набухание и некроз сосудистой стенки. В ганглиозных клетках — выраженные дистрофические изменения вплоть до некроза, выраженный периваскулярный и перицеллюлярный отёк. Существенные изменения обнаруживают со стороны сердца: дряблость мышцы, стромальный отёк, дистрофия миоцитов, участки фрагментации мышечных волокон и миолиза. В почках — дистрофические изменения. У части больных определяют признаки генерализованного тромбогеморрагического синдрома.

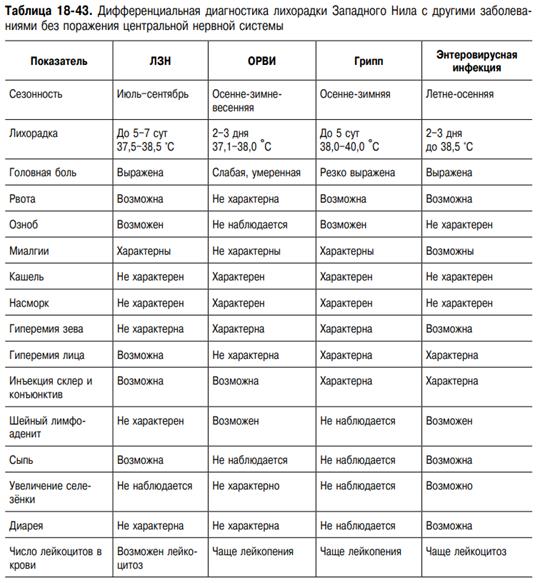

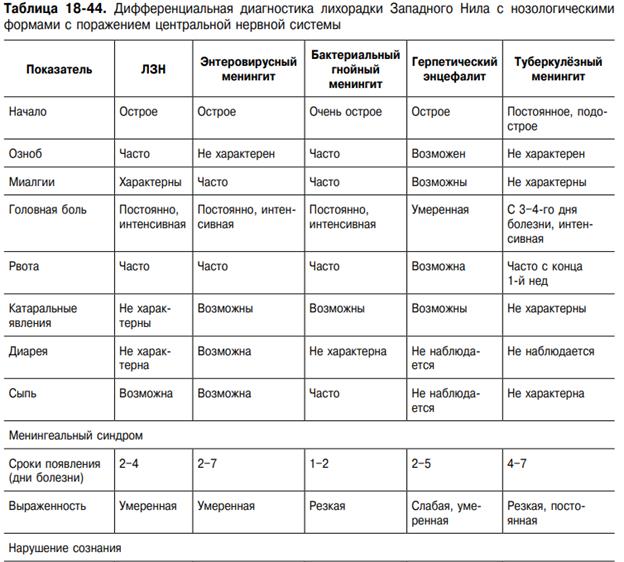

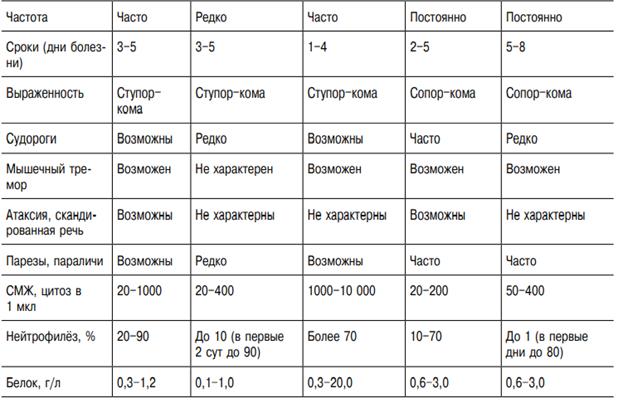

Клиника. Инкубационный период продолжается от 2 дней до 3 нед, чаще 3–8 дней. Болезнь начинается остро с повышения температуры тела до 38–40 °С, а иногда и выше в течение нескольких часов. Повышение температуры сопровождается выраженным ознобом, интенсивной головной болью, болью в глазных яблоках, иногда рвотой, болями в мышцах, пояснице, суставах, резкой общей слабостью. Интоксикационный синдром выражен даже в случаях, протекающих с кратковременной лихорадкой, причём после нормализации температуры длительно сохраняется астения. Наиболее характерные симптомы ЛЗН, вызванной «старыми» штаммами вируса, помимо перечисленных, — склерит, конъюнктивит, фарингит, полиаденопатия, сыпь, гепатолиенальный синдром. Нередки диспепсические расстройства (энтерит без болевого синдрома). Поражение ЦНС в виде менингита и энцефалита встречается редко. В целом течение болезни доброкачественное. Картина болезни, вызванной «новыми» штаммами вируса, существенно отличается от вышеописанной. Ю.Я. Венгеровым и А.Е. Платоновым (2000) на основании наблюдений и серологических исследований предложена клиническая классификация ЛЗН (табл. 18-42). Субклиническую инфекцию диагностируют при скрининговых исследованиях населения по наличию антител класса IgM или нарастанию титра антител класса IgG в четыре и более раз. Гриппоподобная форма не имеет клинической специфики. Она наименее изучена, так как часто, в связи с кратковременностью расстройства здоровья, больные не обращаются к врачу или же их заболевание расценивают на уровне поликлиники как грипп, ОРВИ. При гриппоподобной форме с нейротоксикозом на 3–5-й день болезни происходит резкое ухудшение состояния, что выражается усилением головной боли, появлением тошноты, рвоты, мышечного тремора, атаксии, головокружения и других симптомов поражения ЦНС. Лихорадка в этих случаях высокая, длительностью 5–10 сут. Классическую симптоматику — склерит, конъюнктивит, диарею, сыпь — наблюдают в единичных случаях. Доминируют симптомы поражения ЦНС: интенсивная головная боль диффузного характера, тошнота, у половины больных — рвота. Частые симптомы — головокружение, адинамия, заторможенность, корешковые боли, гиперестезия кожи. Более чем у половины больных определяют менингеальный синдром, в части случаев — повышение АД. При исследовании СМЖ, помимо повышения ЛД, другой патологии нет. У пациентов с менингеальной формой болезни менингеальные симптомы нарастают в течение 2–3 дней; наиболее резко выражена ригидность мышц затылка. По сравнению с гриппоподобной формой с нейротоксикозом также выражена общемозговая симптоматика, отмечают преходящие очаговые симптомы. Наиболее характерны: ступор, мышечный тремор, анизорефлексия, нистагм, пирамидные знаки. При проведении спинномозговой пункции прозрачная или опалесцирующая СМЖ вытекает под повышенным давлением. Цитоз варьирует в широких пределах — от 15 до 1000 клеток в 1 мкл (в большинстве случаев 200–300 клеток в 1 мкл) и носит чаще смешанный характер. При исследовании в первые 3–5 дней болезни у части больных цитоз нейтрофильный (до 90% нейтрофилов). Смешанный цитоз сохраняется нередко до 2–3 нед, что, по-видимому, связано с наличием некроза значительной части нейроцитов. Этим объясняется и более медленная санация ликвора, нередко затягивающаяся до 3–4-й нед болезни. Количество белка в пределах 0,45–1,0 г/л, содержание глюкозы — у верхних границ нормы или повышено, осадочные пробы слабоположительные. Течение болезни доброкачественное, продолжительность лихорадки 12 сут, менингеальные симптомы регрессируют в течение 3–10 сут. После нормализации температуры сохраняется слабость, повышенная утомляемость. Менингоэнцефалическая форма болезни протекает наиболее тяжело. Начало болезни бурное, гипертермия и интоксикация с первых дней болезни. Менингеальные симптомы выражены слабо или умеренно. С 3–4-го дня нарастают общемозговые симптомы: спутанность сознания, возбуждение, бред, сопор, в части случаев переходящий в кому. Часто отмечают судороги, парезы черепных нервов, нистагм, реже — парезы конечностей, в наиболее тяжёлых случаях доминируют дыхательные расстройства, центральные нарушения гемодинамики. Летальность до 50%. У выздоровевших нередко сохраняются парезы, мышечный тремор, длительная астения. Плеоцитоз СМЖ от 10 до 300 клеток в 1 мкл, содержание белка достигает 0,6–2,0 г/л. Картина крови при ЛЗН характеризуется особенностями, свойственными для тяжёлых вирусных инфекциий: преобладает тенденция к лейкоцитозу, нейтрофилёз, отмечается лимфопения, увеличение СОЭ. Несмотря на отсутствие клинической симптоматики, в моче — протеинурия, цилиндрурия, лейкоцитурия. Летальность среди госпитализированных больных составляет около 4–5%, что позволяет отнести ЛЗН к тяжёлым (опасным) вирусным нейроинфекциям.

Осложнения. Основными угрожающими состояниями, развивающимися при лихорадке, считаются отек и набухание головного мозга, церебральные кровоизлияния, острая сердечно-сосудистая недостаточность, гипостатическая пневмония и другие вторичные бактериальные гнойные осложнения. Активная репликация вируса в стволе головного мозга может приводить к острой дыхательной недостаточности, остановке сердечной деятельности, неконтролируемой гиперпирексии. После перенесенного заболевания могут наблюдаться атаксические явления.

Диагностика.

Лечение. В остром периоде болезни режим постельный. Специальной диеты не требуется. При расстройствах сознания, бульбарных нарушениях показано зондовое или зондово-парентеральное питание. Эффективность противовирусных препаратов для лечения ЛЗН не доказана, поэтому рекомендуют синдромальную терапию. Для борьбы с церебральной гипертензией применяют фуросемид взрослым 20–60 мг в сутки, поддерживают нормальный объём циркулирующей крови. При нарастании симптомов отёка–набухания мозга назначают маннитол в дозе 0,5 г/кг массы тела в 10% растворе, вводить быстро в течение 10 мин, с последующим введением 20–40 мг фуросемида внутривенно. В тяжёлых случаях (кома, нарушения дыхания, генерализованные судороги) назначают дополнительно дексаметазон (дексазон) в дозе 0,25–0,5 мг/кг в сутки в течение 2–4 сут. Дезинтоксикацию и компенсацию потерь жидкости осуществляют путём внутривенных инфузий полиионных растворов (раствор «трисоль»), поляризующей смеси и коллоидных растворов (10% раствор альбумина, криоплазма, реополиглюкин, реоглюман) в соотношении 2:1. Оптимальный суточный объём вводимой жидкости, включая пероральное и зондовое введение, — 3–4 л для взрослых и 100 мл/кг массы тела для детей. Для борьбы с гипоксией используют ингаляции кислорода через назальные катетеры. Больных переводят на ИВЛ по следующим показаниям — чрезмерная одышка (ЧД в два раза и более выше нормы), стойкая гипоксемия (РаО2 менее 70 мм рт.ст.), гипокапния (РаСО2 менее 25 мм рт.ст.) или гиперкапния (РаСО2 более 45 мм рт.ст.), кома, генерализованные судороги. Проводят коррекцию электролитных нарушений и осмолярности крови. По индивидуальным показаниям назначают противосудорожные, седативные препараты, антиоксиданты, средства, улучшающие мозговой кровоток (пентоксифиллин), при наличии вторичных бактериальных осложнений — антибиотики. Больным необходимо сбалансированное энтерально-парентеральное питание, включающее комплекс витаминов и микроэлементов, полноценный уход (профилактика гипостатической пневмонии, пролежней, контроль стула и диуреза). Выписку больных осуществляют после стойкой нормализации температуры, регресса неврологических нарушений и санации СМЖ. Минимальная продолжительность стационарного лечения для больных с нейротоксикозом — 10 сут, менингитом — 20 сут, менингоэнцефалитом — 30 сут. После выписки из стационара больные с неврологическими нарушениями нуждаются в диспансерном наблюдении неврологом до полного восстановления трудоспособности и регресса неврологической симптоматики.

Профилактика. Мероприятия по общей профилактике ЛЗН направлены на снижение численности комаров, что достигается проведением противокомариных обработок мест выплода комаров в городской черте и на прилегающих территориях, а также на территориях вблизи загородных баз отдыха, профилакториев, детских лагерей. Подлежат дезинсекционной обработке подвалы жилых и общественных зданий в городской и сельской местности. Обработку можно проводить и вне эпидемического сезона для уничтожения комаров, зимующих в стадии имаго. Рекомендуется снижение плотности популяций синантропных птиц (вороны, галки, воробьи, голуби, чайки и др.). Мероприятия по общественной профилактике ЛЗН проводят по эпидемиологическим показаниям на основе регулярного эпидемиологического надзора и обследования территории. Меры неспецифической индивидуальной профилактики сводятся к применению в эпидемический период (июнь–октябрь) репеллентов и одежды, защищающей от укусов комаров, минимизации времени, проводимого на открытом воздухе во время максимальной активности комаров (вечером и утром), засечиванию окон, выбору для отдыха мест с наименьшей численностью комаров. В эндемичных регионах важное значение имеет санитарно-просветительская работа среди местного населения и приезжих.

35. Лихорадка Рифт-Валли: этиология, эпидемиология, патогенез, клинические проявления, осложнения, диагностика, лечение, профилактика.

Лихорадка Рифт-Валли (ЛРВ) – зоонозная арбовирусная природно-очаговая инфекционная болезнь людей, овец и крупного рогатого скота с трансмиссивным механизмом передачи возбудителя, характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией, поражением центральной нервной системы, органов зрения, геморрагическими проявлениями и желтухой. Болезнь у домашних животных обычно проявляется в виде эпизоотий.

Этиология. Возбудитель болезни - вирус Рифт-Валли принадлежит к роду Phlebovirus семейства Bunyaviridae. Распространен в Южной и Восточной Африке. Вирус обнаружен у комаров Culex pipiens, Eretmapodites chrysogaster, Aedes cabbalus, Aedes circurnluteolus, Culex theiler L. Вирус был впервые выявлен в 1931 году во время расследования эпидемии среди овец на одной ферме в Рифтовой долине (Rift Valley), Кения. Летальность в этих случаях достигает 3,3 %.

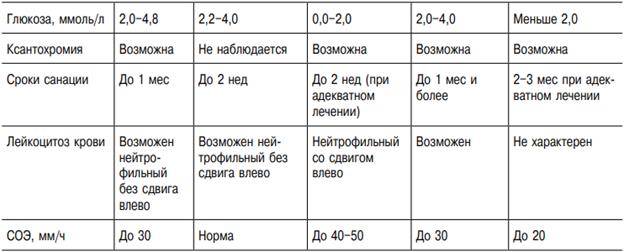

Эпидемиология. Инкубационный период: 6 суток (от 4 до 6 суток).Источник инфекции - крупный и мелкий рогатый скот, верблюды, лошади, антилопы, обезьяны в период вирусемии больной человек может быть источником возбудителя для комара. Механизм передачи возбудителя: трансмиссивный, переносчики - комары родов Culex, Aedes и др; контактный – при разделке туши больного животного; возможно – аспирационный (при вдыхании аэрозолей, образовавшихся во время забоя инфицированных животных и при работе в лаборатории). Условия заражения: нахождение в предшествующие заболеванию 6 дней на территории природного очага в период эпизоотии при укусах инфицированных комаров, возможна также передача вируса гематофагами (питающимися кровью мухами); прямые или косвенные контакты с кровью или органами инфицированных животных (при манипуляциях с тканями животных во время их забоя или разделки, оказании помощи животным при родах, проведении ветеринарных процедур или утилизации трупов и эмбрионов). Повышенному риску инфицирования подвергаются люди, занимающиеся определенными видами деятельности, такие как пастухи, фермеры, работники скотобоен и ветеринары; путем вдыхания аэрозолей, образовавшихся во время забоя инфицированных животных. Аэрозольный путь передачи приводит также к инфицированию работников лабораторий.

Патогенез. Патогенез связан с гематогенной диссеминацией возбудителя в центральную нервную систему (головной мозг, орган зрения) и внутренние органы (поражение печени). Характерны васкулиты и нарушение функций свертывающей системы крови.

Клиника. Начало внезапное. Больной испытывает недомогание, чувство познабливания или настоящий озноб, головную боль, ретроорбитальные боли, боли в мышцах всего туловища и конечностей, боль в поясничной области. Температура тела быстро повышается до 38,3 - 40°С. Позже наблюдаются ухудшение аппетита, потеря вкуса, боли в эпигастрии, фотофобия. При физикальном обследовании отмечают покраснение лица и инъекцию сосудов конъюнктивы. Температурная кривая имеет двухфазный характер: первичное повышение длится 2 - 3 дня, за ним следуют ремиссия и повторное повышение температуры. При легких формах выздоровление наступает быстро. Однако возможны и тяжелые формы с развитием энцефалита, ретинопатии и геморрагических проявлений. Энцефалит возникает как острая инфекция, затем симптомы его затухают, но у выживших остаются тяжелые последствия. Легкая форма лихорадки Рифт-Валли у людей: Инкубационный период (промежуток времени между инфицированием и появлением симптомов) лихорадки Рифт-Валли длится от двух до шести дней; Инфицированные люди либо не имеют каких-либо поддающихся обнаружению симптомов, либо у них развивается легкая форма болезни, для которой характерен лихорадочный синдром с внезапным наступлением гриппозной лихорадки, мышечных болей, болей в суставах и головной боли; У некоторых пациентов развивается ригидность (неподвижность) шеи, светочувствительность, потеря аппетита и рвота; у таких пациентов болезнь на ее ранних стадиях может быть ошибочно принята за менингит; Обычно симптомы лихорадки Рифт-Валли длятся от четырех до семи дней, по прошествии которых можно обнаружить иммунную реакцию организма, проявляющуюся в появлении антител и постепенном исчезновении вируса из крови. Тяжелая форма лихорадки Рифт-Валли у людей: В то время как большинство случаев заболевания людей протекает относительно легко, у незначительной доли пациентов развивается гораздо более тяжелая форма болезни. Обычно она сопровождается появлением одного или нескольких из трех явных синдромов: болезни глаз (у 0,5-2% пациентов), менингоэнцефалита (менее чем у 1%) или геморрагической лихорадки (менее чем у 1%).

- Глазная форма. При этой форме болезни обычные симптомы, характерные для легкой формы болезни, сопровождаются поражением сетчатки глаз. Как правило, поражения глаз происходят через одну-три недели после появления первых симптомов. Пациенты обычно жалуются на расплывчатое или ослабленное зрение. Через 10-12 недель болезнь может пройти сама по себе без каких-либо длительных последствий. Однако при поражениях желтого пятна (macula) у 50% пациентов наблюдается постоянная потеря зрения. Смерть среди пациентов с одной лишь окулярной формой болезни происходит редко.

- Менингоэнцефалитная форма. Наступление менингоэнцефалитной формы болезни обычно происходит через одну-четыре недели после появления первых симптомов ЛРВ. Клинические симптомы включают сильную головную боль, потерю памяти, галлюцинации, спутанность сознания, дезориентацию, головокружение, судороги, летаргию и кому. Позднее (более чем через 60 дней) могут наступить неврологические осложнения. Коэффициент смертности среди пациентов с одной лишь этой формой болезни низкий, но остаточный неврологический дефицит, который может быть тяжелым, встречается часто.