Патогенетическая и симптоматическая терапия.

17. Иерсиниозы: этиология, эпидемиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение, профилактика.

Иерсиниоз

Иерсиниоз (кишечный иерсиниоз) — острое инфекционное заболевание, зоофильный сапроноз с фекально-оральным механизмом передачи возбудителя (путь: алиментарный). Характеризуется развитием интоксикационного синдрома, преимущественным поражением ЖКТ, при генерализованной форме — полиорганным поражением. Имеет склонность к обострениям, рецидивам и хронизации. Больной человек опасности для окружающих не представляет.

Этиология. Возбудитель (Yersinia enterocolica) - грамотрицательная палочка семейства Enterobacteriaceae, анаэроб, хорошо растет на обычных питательных средах при низких температурах. Известно 30 сероваров. Заболевание у человека чаще вызывают 3-й, 5-й, 8-й и 9-й серовары. Растёт на «голодных» средах и на средах с обеднённым составом. Сохраняет жизнеспособность в широком температурном диапазоне: от 40 до –30 °С. Оптимальная температура для роста: 22–28 °С. Активно размножается в условиях бытового холодильника и овощехранилищ (от 4 до –4 °С). Метаболизм окислительный и бродильный. Имеют Н- и О-антигены. Некоторые штаммы содержат V- и W-антигены вирулентности, расположенные в наружной мембране. В развитии заболевания ведущую роль отводят факторам патогенности Y. enterocolitica: адгезии, колонизации на поверхности кишечного эпителия, энтеротоксигенности, инвазивности и цитотоксичности. Большинство штаммов не инвазивны. Не все инвазивные штаммы способны к внутриклеточному размножению. Белки наружной мембраны обеспечивают проникновение возбудителя через слизистую оболочку кишки неинвазивным путём. Адгезин бактерий, связывающийся с коллагеном,может способствовать развитию артрита у пациентов. IgА-гены — «острова высокой патогенности» иерсиний — контролируют синтез сериновой протеазы, разрушающей секреторный IgA слизистых оболочек. Пастеризация и кратковременное воздействие температуры до 80 °С не всегда приводят к гибели Y. enterocolitica.

Эпидемиология. Естественный резервуар для иерсиний — почва. Животным и птицам отводят роль вторичного резервуара и источника инфекции. Основные из них — грызуны, сельскохозяйственные животные (например, свиньи, рогатый скот, кролики), птицы и домашние животные (кошки, собаки). Основной механизм передачи заболевания — фекально-оральный. Человек инфицируется при употреблении воды и продуктов, контаминированных иерсиниями (овощи, молоко, молочные продукты). На территориях с жарким климатом около 80% всех вспышек связано с питьём заражённой воды. Описаны случаи иерсиниоза после переливания инфицированной крови. Восприимчивость высокая. К группам риска относят лиц, работающих в животноводстве, птицеводстве и на пищеблоках. Подъём начинается в марте и продолжается 4–5 мес, резко снижаясь к августу и повторно возрастая в конце года.

Патогенез. Характер взаимодействия иерсиний с макроорганизмом зависит от иммунологической реактивности второго, набора факторов патогенности штамма, дозы инфекта и пути введения. Основная масса бактерий преодолевает защитный барьер желудка. Развивается катарально-эрозивный, реже катарально-язвенный гастродуоденит. Затем развитие патологического процесса может пойти в двух направлениях: либо возникнут воспалительные изменения только в кишечнике, либо разовьётся генерализованный процесс с лимфо- и гематогенной диссеминацией возбудителя. Для иерсиниоза, вызванного слабоинвазивными штаммами Y. enterocolitica с выраженной энтеротоксигенностью, характерен, как правило, локализованный процесс, клинически проявляющийся интоксикацией и поражением ЖКТ (катарально-десквамативный, катарально-язвенный энтерит и энтероколит). Проникновение иерсиний в мезентериальные узлы вызывает развитие абдоминальной формы с мезентериальным лимфаденитом, терминальным илеитом или острым аппендицитом. Гастроинтестинальная и абдоминальная формы заболевания могут быть или самостоятельными, или одной из фаз генерализованного процесса. Инфекция распространяется инвазивным и неинвазивным путём. При первом способе иерсинии проникают через эпителий кишки, и тогда развивается циклическое заболевание с гастроинтестинальной, абдоминальной и генерализованной фазами болезни. Второй путь, осуществляемый через слизистую оболочку кишки внутри фагоцита, возможен, если заражение вызвано цитотоксическим и инвазивным штаммом. Зачастую он приводит к быстрой диссеминации возбудителя. В период реконвалесценции организм освобождается от иерсиний и восстанавливаются нарушенные функции органов и систем. При адекватном иммунном ответе заболевание заканчивается выздоровлением. Механизмы формирования затяжного течения и вторично-очаговых форм иерсиниоза недостаточно изучены. Ведущую роль отводят формирующимся уже в остром периоде болезни иммунопатологическим реакциям, длительной персистенции Y. enterocolitica и наследственным факторам. В течение 5 лет после острого иерсиниоза у части больных формируются системные заболевания (аутоиммунный тиреоидит, болезнь Крона, синдром Рейтера, ревматоидный артрит и др.).

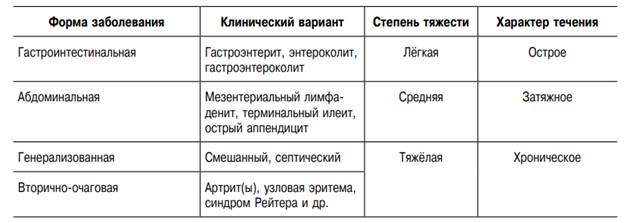

Клиника. Инкубационный период от 15ч до 4 сут (чаще 1—2 дня). Основными клиническими формами являются: 1) гастроэнтероколитическая, 2) аппендикулярная, 3) септическая, 4) субклиническая. Заболевание начинается остро. Температура тела повышается до 38—40 °С. Лихорадка длится до 5 дней, при септических формах—дольше. Наблюдаются симптомы общей интоксикации (озноб, головная боль; боль в мышцах, суставах). При гастроэнтероколитической форме на этом фоне появляется схваткообразная боль в животе, чаще в нижних отделах справа или в пупочной области. Могут быть тошнота и рвота, стул жидкий зловонный, до 10 раз в сутки. Может быть примесь слизи, крови обычно не бывает. В отличие от дизентерии нет также тенезмов, ложных позывов, спазма и болезненности ситовидной кишки. При аппендикулярной форме, кроме того, появляются симптомы аппендицита (иногда гнойного). Лейкоцитоз до 15-109/л; СОЭ повышена. Септическая форма развивается у ослабленных лиц, протекает с лихорадкой неправильного типа, отмечаются повторные ознобы, профузный пот, увеличение печени и селезенки, нарастает анемизация, появляется желтуха. Эта форма заканчивается летально.

Гастроинтестинальная форма (гастроэнтерит, энтероколит, гастроэнтероколит) встречается наиболее часто. У большинства больных развивается гастроэнтеритический вариант иерсиниоза. Заболевание начинается остро, с симптомов поражения ЖКТ и симптомов интоксикации. Больных беспокоят боли в животе различной интенсивности, постоянного или схваткообразного характера, локализующиеся в эпигастрии, вокруг пупка, реже в правой подвздошной области. Стул учащён, иногда с примесью слизи и крови. У части больных наблюдают катаральные и дизурические симптомы, экзантему. Характерны симптомы «перчаток» и «носков». На 2–6-е сутки болезни преимущественно на кистях, ладонях, стопах, груди и бёдрах обнаруживают точечную, пятнисто-папулёзную или уртикарную сыпь, после которой появляется шелушение. Отмечают гиперемию или бледность кожи лица, склерит, гиперемию конъюнктив и слизистой оболочки полости рта, полиаденопатию. Язык на 5–6-й день становится «малиновым». При пальпации живота — локальная болезненность в правой подвздошной области, увеличение печени, реже — селезёнки. Температура нормализуется на 4–5-й день. Типичных изменений гемограммы нет. Заболевание чаще протекает в среднетяжёлой форме. Иногда единственный клинический симптом болезни — диарея. Выздоровление наступает в большинстве случаев через 1–2 нед. Возможны волнообразное течение, рецидивы и обострения.

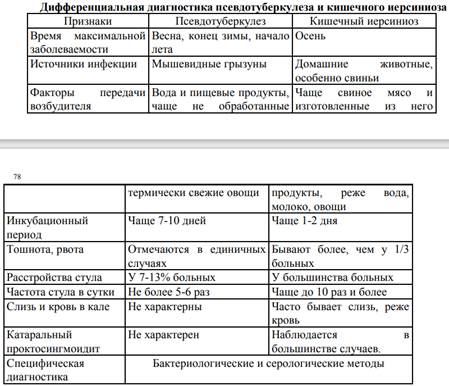

Иерсиниоз необходимо дифференцировать от гастроэнтероколитов другой этиологии (дизентерия, сальмонелпезы, эшерихиозы), псевдотуберкулеза, аппендицита.

Диагностика. Сложна при любой форме и основывается на характерной клинической картине и лабораторной диагностике. В гемограмме при генерализованной форме обнаруживают лейкоцитоз, палочкоядерный сдвиг, эозинофилию (до 7%), лимфопению и увеличение СОЭ; в биохимическом анализе крови увеличение активности ферментов, реже — гипербилирубинемию. Специфическая лабораторная диагностика включает бактериологические, иммунологические и серологические методы. Основной метод — бактериологический. Иммунологические методы позволяют обнаружить антигены Y. enterocolitica в клиническом материале до 10-го дня от начала болезни (ИФА, РКА, РИФ, РНИФ, РАЛ, ПЦР, иммуноблоттинг). Серологические методы используют, чтобы определить специфические антитела к антигенам Y. enterocolitica (ИФА, РА, РСК, РПГА). Для диагностики и выбора тактики ведения больных рекомендуют следующие инструментальные методы: рентгенографию грудной клетки, поражённых суставов и сакроилеальных сочленений, ЭКГ, ЭхоКГ, УЗИ брюшной полости, ректороманоскопию, колоноскопию, КТ, диагностическую лапароскопию и сонографию.

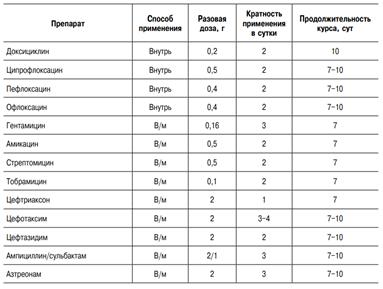

Лечение. Из этиотропных средств применяют один из антибиотиков. Препараты выбора — фторхинолоны и цефалоспорины III поколения. Курс лечения зависит от формы и тяжести болезни; при легком течении — 5-7 дней, при среднетяжелом и тяжелом — до 14 дней. Прогноз в большинстве случаев благоприятный, за исключением септической формы.

Профилактика. Проводится так же, как при острых кишечных инфекциях и псевдотуберкулезе. Специфическая профилактика иерсиниоза не разработана.

18. Листериоз: этиология, эпидемиология, патогенез, клинические проявления, осложнения, диагностика, лечение, профилактика.

Листериоз - инфекционная болезнь из группы сапрозоонозов. У человека заболевание протекает либо в виде острого сепсиса (с поражением центральной нервной системы, миндалин, лимфатических узлов, печени, селезенки), либо в хронической форме (стертая). Характеризуюется множеством источников возбудителя инфекции, разнообразием путей и факторов его передачи, полиморфизмом клинических проявлений, высокой летальностью.

Этиология Возбудитель листериоза человека — вид Listeria monocytogenes рода Listeria— грамположительные неспорообразующие палочки правильной формы. Листерии — факультативные анаэробы. Они кислотонеустойчивы, неприхотливы, спор и капсул не образуют, хорошо растут на обычных питательных средах. Различают 16 серологических вариантов в зависимости от комбинации соматических (15) и жгутиковых (4) антигенов. Листерии ферментируют глюкозу. Они каталазоположительны, оксидазоотрицательны, образуют цитохромы, подвижны при 20–25 °С; могут превращаться в L-формы и паразитировать внутриклеточно, что обусловливает недостаточную в ряде случаев эффективность антибактериальной терапии, объясняет склонность листериоза к затяжному и хроническому течению, возможность латентной формы и бактерионосительства. Факторы патогенности — листериолизин О, обладающий гемолитической активностью и определяющий вирулентность микроба; фосфатидилинозитол; интерналин А; интерналин В; белок АctA и др. Листерии высокоустойчивы в окружающей среде, растут в широком интервале температур (от 1 до 45 °С) и рH (от 4 до 10), способны к размножению в почве, воде, на растениях, в органах трупов. В различных пищевых продуктах (молоко, масло, сыр, мясо и др.) размножаются при температуре бытового холодильника. При 70 °С погибают через 20–30 мин, при 100 °С — через 3–5 мин; инактивируются раствором формалина (0,5–1%), хлорамина (3–5%) и другими обычными дезинфицирующими средствами. Листерии чувствительны к пенициллинам, тетрациклинам, аминогликозидам, фторхинолонам 3-го поколения.

Эпидемиология. Сапрозооноз, основной источник и резервуар возбудителя — объекты окружающей среды, прежде всего почва. Листерии выделяются также из растений, силоса, пыли, водоёмов и сточных вод. Источником листерий бывают, кроме того, различные животные (кролики, свиньи, коровы, собаки, кошки, куры, мыши, крысы и др.). Основной путь заражения человека листериозом — пищевой, при употреблении различных продуктов питания (мясных, молочных, корнеплодов), не прошедших термической обработки, особенно если до этого они длительно хранились в холодильнике. Повышенную опасность представляют мягкие сыры, колбасные изделия в вакуумной упаковке, а также продукты быстрого приготовления. Возможен также контактный (от инфицированных животных и грызунов), аэрогенный (в помещениях при обработке шкур, шерсти, а также в больницах), трансмиссивный (при укусах насекомых, в частности клещей), половой путь заражения. Возможен вертикальный путь передачи (трансплацентарный и интранатальный). Несмотря на то что многие пищевые продукты контаминированы листериями и в течение жизни человека многократно происходит инфицирование, заболевают листериозом сравнительно редко: это зависит как от вирулентности листерий, так и от состояния иммунной системы человека. Наиболее восприимчивы люди с ослабленным иммунитетом, прежде всего беременные и новорождённые, а также ВИЧ-инфицированные, онкологические больные, больные сахарным диабетом, хроническим алкоголизмом и т.д. В связи с возможностью заражения от животных в группу риска входят также работники животноводческих ферм, мясокомбинатов, птицефабрик и т.д. После перенесённого листериоза формируется продолжительный иммунитет. Повторные случаи заболевания листериозом не описаны.

Патогенез. Листерии проникают в организм человека через слизистые оболочки ЖКТ, органов дыхания, глаз, половых путей, повреждённую кожу, через плаценту беременной к плоду. В месте входных ворот развивается воспалительный процесс, при этом часто вовлекаются регионарные лимфатические узлы. Резидентные макрофаги или моноциты поглощают бактерии в процессе неспецифического фагоцитоза. Часть листерий при этом погибает, оставшиеся размножаются внутриклеточно. При адекватной иммунной реакции организма дальнейшего продвижения листерий не происходит. В противном случае из входных ворот микробы могут распространяться гематогенным и лимфогенным путём, проникают в ретикулярно-эндотелиальную систему (печень, селезёнку, лимфатические узлы), в ЦНС, почки и т.д., где происходит их дальнейшее размножение с образованием гранулём, состоящих из ретикулярных, моноцитарных клеток, клеточного детрита, изменённых полиморфно-ядерных лейкоцитов; в центре же гранулём возникают скопления листерий (грамположительные аргирофильные короткие палочки, расположенные в виде цепочек или попарно). Прогрессирование процесса вызывает некротические изменения в центре гранулём. В дальнейшем происходят организация некротических очагов, рассасывание некротизированных клеточных элементов с возможным рубцеванием. Специфические гранулёмы чаще всего можно обнаружить в печени. Листерии способны преодолевать ГЭБ, поражать оболочки, вещество головного мозга. При врождённом листериозе гранулематозный процесс носит генерализованный характер, и его трактуют как гранулематозный сепсис. При наружном осмотре новорождённого с листериозом выявляют множественные бело-серые гранулёмы диаметром 1–2 мм, в части случаев сыпь на коже, папулёзную с геморрагическим венчиком или розеолёзную. На вскрытии умерших от листериоза все органы на поверхности или на разрезе словно посыпаны пшеном: бело-серые, серо-жёлтые гранулёмы обнаруживаются под плеврой, в лёгких, под капсулой печени и в её ткани, в почках, под мягкой мозговой оболочкой, в веществе головного мозга, селезёнке, лимфатических узлах, кишечнике, желудке, надпочечниках, тимусе. Микроскопически в коже наблюдают продуктивный васкулит, очажки некроза в дерме с образованием гранулём, гиперемию. В печени выявляют множественные субмилиарные очаги некроза гепатоцитов с выраженной гиперплазией и пролиферацией звездчатых эндотелиоцитов, на месте которых формируются описанные выше гранулёмы.

Клиника. Заболевание может приобретать острое, подострое, хроническое и абортивное течение, обычно склонно к рецидивированию. Выделяют следующие основные клинические формы листериоза: ангинозносептическую, нервную, глазо-железистую, септико-гранулематозную (у плодов и новорождѐнных), смешанную. Известны случаи длительного бессимптомного листериозного носительства. Инкубационный период. Варьирует от нескольких дней до 1,5 мес. Ангинозно-септическая форма. Встречают наиболее часто. Основное клиническое проявление - ангина. Она может быть катаральной или фолликулярной, клинически не отличимой от ангины стрептококковой этиологии. Обычно в таких случаях заболевание протекает благоприятно в течение 5-7 дней и заканчивается полным выздоровлением. При язвенно-плѐнчатой листериозной ангине температура тела повышается до 38,5-39 "С, возможны кашель и насморк, характерны боли в горле. У больных отмечают яркую гиперемию слизистой оболочки ротоглотки, увеличение и разрыхлѐнность миндалин, образование на них плѐнчатых налѐтов или язв, покрытых плѐнками. Регионарные лимфатические узлы увеличены, болезненны при пальпации. Для язвенно-плѐнчатой ангины характерны изменения гемограммы - лейкоцитоз, увеличение СОЭ и особенно повышение количества мононуклеаров (до 70% и более). Длительность заболевания в случаях его благоприятного течения составляет 12-14 дней. месте с тем язвенно-плѐнчатая и значительно реже фолликулярная листериозная ангины при прогрессировании процесса могут приводить к развитию сепсиса, что наблюдают преимущественно у взрослых. Высокая лихорадка принимает ремиттирующий характер, отмечают гиперемию лица, конъюнктивит, полиморфную сыпь на коже, белый налѐт на миндалинах. Развивается гепатолиенальный синдром, в некоторых случаях появляются слабо выраженные менингеальные симптомы. В крови сохраняется выраженный моноцитоз. Исход листериозного сепсиса при своевременном и полноценном лечении благоприятный. Гастроэнтеритическая форма характеризуется острейшим началом, быстрым повышением температуры тела до высоких цифр, выраженной интоксикацией (озноб, головная боль, артралгия и миалгия). Через несколько часов присоединяются тошнота, повторная необильная рвота, схваткообразные боли в животе, учащается стул. Каловые массы жидкие, иногда с примесью слизи и/или крови. Характерны вздутие живота, болезненность при его пальпации, особенно выраженная в правой подвздошной области. Продолжительность лихорадки 5–7 дней и более. Значительного обезвоживания обычно не бывает, доминируют симптомы интоксикации. Свойственная этой форме высокая летальность (20% и выше) обусловлена развитием ИТШ или переходом в более тяжёлые, нервную, септическую формы. Нервная форма (одна из наиболее распространенных). Проявляется в виде листериозного менингита, менингоэнцефалита или абсцесса мозга. Клиническая характеристика этих состояний не имеет существенных отличий от соответствующих нозологических форм иной бактериальной этиологии. Моноцитоз в периферической крови отмечают при нервной форме заболевания лишь в его ранний период, в дальнейшем обнаруживают лейкоцитоз и гранулоцитоз. Спинномозговая жидкость обычно остаѐтся прозрачной, ликворное давление и содержание белка повышены, цитоз имеет смешанный характер, показатели глюкозы и хлоридов изменяются незначительно. Можно наблюдать поражения периферической нервной системы - парезы и параличи отдельных групп мышц, полирадикулоневрит. При иммунодефицитных состояниях, включая ВИЧ-инфекцию, нервная форма листериоза проявляется как оппортунистическая инфекция. Одна из примечательных особенностей листериозного менингита — тяжёлые осложнения: гидроцефалия, ромбэнцефалит, энцефалополиневрит, деменция и др. Кроме головного, возможно поражение спинного мозга в виде интрамедуллярных абсцессов, кист, арахноидита, миелита и др. Глазо-железистая форма. Наблюдают редко; обычно она является следствием контакта с инфицированными животными. У больных отмечают повышение температуры тела, снижение остроты зрения. Развиваются конъюнктивит с отѐком конъюнктивы и многочисленными фолликулами на ней, отѐк век, сужение глазной щели, увеличение и небольшая болезненность околоушных и шейных лимфатических узлов. Роговица остаѐтся неизменѐнной. Заболевание протекает длительно, от 1 до 3 мес. Септико-гранулематозная форма. Наблюдают у плодов и новорождѐнных. При беременности листериоз может протекать в стѐртых и атипичных формах или в виде бессимптомного носительства и в таких случаях остаѐтся нераспознанным. При внутриутробном заражении плода в ранние сроки беременности возможна его гибель или тяжѐлые аномалии развития (гидроцефалия, микрогирия и др.). Листериоз новорождѐнных отличает тяжѐлое течение. Проявляется высокой лихорадкой, расстройствами дыхания и кровообращения: диспноэ, цианозом, глухостью тонов сердца. Возможны рвота, слизистый стул, экзантема розеолѐзно-папулѐзного характера. При развитии гнойного менингита чаще всего наблюдают летальный исход. Клинически листериоз новорождѐнных распознают редко ввиду его сходства с другими внутриутробными инфекциями. У грудных детей листериоз начинается как ОРВИ с повышения температуры тела, насморка, кашля, затем развивается мелкоочаговая бронхопневмония или гнойный плеврит. У части больных отмечают экзантему макуло-папулѐзного характера, увеличение печени, желтуху, менингеальные симптомы, иногда судороги, параличи. Характерный моноцитоз в гемограмме встречают редко. При выздоровлении после этой формы листериоза у 15-20% детей остаются расстройства со стороны периферической нервной системы и ЦНС. Хронический листериоз. Отличается скудностью клинических проявлений при обострениях заболевания: наблюдают кратковременную лихорадку с катаральными явлениями, довольно часто диспептические расстройства или иногда симптоматику хронического пиелонефрита. Септическая форма характеризуется повторными приступами озноба, лихорадкой с большими колебаниями температуры тела, интоксикацией, гепатосплномегалией. Возможно появление крупнопятнистой сыпи, преимущественно вокруг крупных суставов; на лице сыпь может иметь вид «бабочки». Часто возникает гепатит с желтухой, возможны полисерозит, пневмония. В гемограмме — анемия, тромбоцитопения. Развитие септической формы иногда бывает постепенным или подострым, первые признаки болезни в этих случаях — либо катаральные (першение или боль в горле, резь в глазах), либо диспепсические симптомы. Септическую форму листериоза чаще встречают у новорождённых, лиц с выраженным иммунодефицитом, у пациентов с циррозом печени, хроническим алкоголизмом. Летальность достигает 60%. Причиной смерти может быть ИТШ, массивное кровотечение вследствие развития ДВС-синдрома, острая дыхательная недостаточность (ОДН) и ОПН. При всех вышеописанных формах листериоза в крови отмечают лейкоцитоз (вплоть до гиперлейкоцитоза), палочкоядерный сдвиг влево, в некоторых случаях — моноцитоз. Описаны также редкие формы листериоза: эндокардит, дерматит, артрит, остеомиелит, абсцессы разных органов, паротит, уретрит, простатит и др.

Лабораторная диагностика. Нередко при листериозе, особенно при его ангинозно-септической форме, обращают внимание на большое количество (до 60-70%) моноцитов в периферической крови. В зависимости от формы заболевания проводят бактериологическое исследование крови, цереброспинальной жидкости, слизи из носоглотки и зева, отделяемого конъюнктивы, пунктатов лимфатических узлов, околоплодных вод, плаценты и т.д., а также разнообразного биологического материала, взятого от трупов погибших. Посевы рекомендовано делать в первые 7-10 сут болезни;. Суточные колонии листерий имеют сине-зелѐную окраску. Применяют РА с листериозным диагностикумом, РНГА и РСК с их постановкой в парных сыворотках. Возможны ложноположительные результаты из-за антигенного родства листерий и стафилококков. Возможно применение МФА и биологических проб на белых мышах, кератоконъюнктивальной пробы на кроликах. В качестве методов экспресс-диагностики рекомендуют иммунохимические (РИФ, ИФА), а также ПЦР.

Лечение. Проводится в соответствии с клинической формой листериоза. В этиотропной терапии эффективны тетрациклин по 300 мг 4 раза в сутки, доксициклин по 100 мг/сут (в первые сутки - 200 мг), эритромицин по 30 мг/кг/сут внутрь в 4 приѐма. При менингите и менингоэнцефалите назначают бензилпенициллина натриевую соль по 75-100 тыс. ЕД/кг внутривенно каждые 4 ч. Альтернативные препараты - кларитромицин, ципрофлоксацин. Антибиотики назначают в течение всего лихорадочного периода и с 7-го по 21-й день апирексии в зависимости от тяжести заболевания. Патогенетическую терапию проводят по общепринятым принципам. При глазо-железистой форме местно применяют 20% раствор сульфацила натрия (альбуцида), 1% гидрокортизоновую эмульсию. При генерализации инфекции (нервная, септическая формы), листериозе новорождённых рекомендуют сочетание ампициллина (взрослым 8–12 г/сут; детям 200 мг/кг в сутки) или амоксициллин + клавулановая кислота внутривенно (взрослым по 1,2 г три раза в сутки, детям 30 мг/кг в сутки) с гентамицином (5 мг/кг в сутки) в течение всего лихорадочного периода и ещё 5–7 дней, а в тяжёлых случаях до 2–3 нед с момента нормализации температуры.

Профилактика. Специфической профилактики листериоза у людей не разработано; неспецифическая включает контроль за продуктами питания, предусмотренный соответствующими нормативными документами, и санитарно-просветительную работу среди населения, особенно в группах риска. Следует исключить из рациона беременных продукты пищевой индустрии для быстрого питания, не прошедшие длительной термообработки (например, гамбургеры), а также брынзу, мягкие сыры и сырое молоко. Для профилактики листериоза новорождённых необходимо обследовать женщин с отягощённым акушерско-гинекологическим анамнезом, а также имеющих постоянный контакт с животными. Женщины с выявленным листериозом, клинически манифестным или бессимптомным, подлежат специфической терапии. В акушерских стационарах во избежание внутрибольничной инфекции необходим мониторинг листерий. Также необходимы дератизационные мероприятия, защита водоисточников и предприятий общественного питания от грызунов. В хозяйствах (животноводческих комплексах, фермах, отделениях, стадах), неблагополучных по листериозу, проводят поголовный осмотр животных и отбраковку животных, изоляцию и лечение согласно соответствующим инструктивно-методическим документам. Полученное от больных животных молоко кипятят, кожевенномеховое сырье обеззараживают.

Мероприятия в эпидемическом очаге. Госпитализацию больных проводят по клиническим и эпидемиологическим показаниям. Выписку из стационара осуществляют после клинического выздоровления и прекращения выделения листерий, устанавливаемого на основе бактериологических исследований. Все переболевшие подлежат диспансерному наблюдению в соответствии с инструктивно-методическими документами. Дезинфекцию проводят по той же схеме, что и при брюшном тифе. В очаге усиливают мероприятия по уничтожению грызунов и защите от них жилых и производственных помещений. Разобщение и экстренную профилактику в отношении контактных не проводят.

19. Сыпной тиф: этиология, эпидемиология, патогенез, клинические проявления, осложнения, диагностика, лечение, профилактика.

ТИФ СЫПНОЙ (сыпной тиф эпидемический, вшивый) — острое риккетсиозное заболевание, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией, поражением сосудов и нервной системы. Возможны рецидивы заболевания спустя много лет (болезнь Брилла). Относится к трансмиссивным антропонозам, передается вшами.

Этиология. Возбудитель сыпного тифа (риккетсии Провацека) — мелкие внутриклеточные Гр(-) микроорганизмы, обладающие выраженным полиморфизмом (кокки, короткие палочки, переходные формы). Различают типы А, B, C, D. Обладают гемолитической активностью и токсической субстанцией со свойствами как экзо-, так и эндотоксина. Имеется термолабильный антиген ОХ-19, что используется при серологической диагностике (реакция Вейля-Феликса с протейным антигеном ОХ-19). Относительно устойчивы во внешней среде, особенно при низких температурах. Растут только на культуре тканей и в курином эмбрионе.

Эпидемиология. Сыпной тиф — антропонозное заболевание. Источник и резервуар инфекции — человек, больной эпидемическим или рецидивирующим сыпным тифом (болезнь Брилла). Период заразности соответствует продолжительности риккетсиемии и составляет примерно 20–21 день: последние 2–3 дня инкубационного периода, весь лихорадочный период (16–17 дней) и ещё 2–8 дней после нормализации температуры. Основной механизм заражения трансмиссивный. Переносчики риккетсий — вши, преимущественно платяные (Pediculis humanus carporis), значительно реже головные (Pediculis humanus capitis). При отсутствии педикулёза больной не опасен для окружающих. Риккетсии проникают в пищеварительный аппарат вши при кровососании больного, размножаются в эпителиальных клетках и после их разрушения попадают в просвет кишечника и в фекалии вши. Вошь становится заразной через 5–6 дней после кровососания и сохраняет заразность до гибели от риккетсиоза (приблизительно около 2 нед). При каждом кровососании у вши происходит акт дефекации, на кожу попадают испражнения вши, содержащие огромное количество риккетсий. При укусе вошь впрыскивает в кожу ферментные вещества, вызывающие зуд. Человек инфицируется в результате проникновения риккетсии через повреждения кожи (ссадины, расчёсы) вследствие втирания фекалий вшей и частиц кишечной трубки раздавленных заражённых паразитов. Вши чувствительны к температурному режиму и быстро покидают тела умерших и заболевших с высокой температурой тела, переползая на здоровых людей. В казуистических случаях возможно заражение воздушно-пылевым путём при вдыхании высохших фекалий вшей или при попадании этих фекалий на конъюнктиву глаз. Известны случаи инфицирования аэрозольным путём в результате вдыхания заражённых риккетсиями пылевых частиц при встряхивании грязного белья, а также при переливании крови, взятой у доноров в последние дни инкубационного периода. Больной человек не выделяет риккетсии Провачека ни с одним из секретов. После перенесённого заболевания формируется длительный иммунитет, который может быть нестерильным, в связи с чем у некоторых переболевших (до 10%) через 20–40 лет при снижении иммунитета может возникнуть повторный (рецидивный) сыпной тиф — болезнь Брилла. Некоторые эпидемиологические особенности сыпного тифа: • заболеваемость в зимне-весенний период; • отсутствие эндемичных очагов; • влияние социальных факторов: педикулёза, плохих санитарно-гигиенических условий, скученности, массовой миграции, отсутствия централизованного водоснабжения, бань, прачечных; • возникновение эпидемий во время войн и стихийных бедствий; • риск заболевания у людей без определённого места жительств, а также у работников сфер обслуживания: парикмахерских, бань, прачечных, ЛПУ, транспорта и т.д.; • более частое возникновение болезни у мужчин 15–30 лет

Патогенез. Воротами инфекции служат мелкие повреждения кожи (чаще расчёсы). Уже через 5–15 мин риккетсии попадают в кровь, где некоторая часть их гибнет под действием бактерицидных факторов. А основная масса возбудителей проникает в эндотелий сосудов. В цитоплазме этих клеток происходит активное размножение риккетсий, что вызывает набухание, деструкцию и десквамацию эндотелия с развитием риккетсиемии. В крови часть риккетсий погибает, высвобождая эндотоксин, другая часть микроорганизмов внедряется в ещё не повреждённые клетки эндотелия мелких сосудов разных органов. Риккетсии Провацека, проникнув в организм человека, внедряются в клетки эндотелия сосудов (прежде всего капилляров, прекапилляров, мелких артериол), где интенсивно размножаются и попадают в кровь (риккетсемия). В результате распада риккетсий освобождается эндотоксин, обусловливающий специфическую интоксикацию. Риккетсиозный токсин вызывает сосудорасширяющее действие, вызывая диффузный капиллярный стаз. Поражение сосудов проявляется в развитии бородавчатого эндоваскулита, периваскулита, а при полной облитерации сосуда тромбом — деструктивного тромбоваскулита. Вокруг участка повреждения сосудов, в особенности капилляров, прекапилляров, артериол, микроскопически отмечаются скопление полиморфных клеточных элементов и макрофагов — специфические сыпнотифозные гранулемы или узелки Попова— Давыдовского. Больше всего их образуется в головном мозге, коже, надпочечниках, миокарде. Все это приводит к резкому нарушению функционального состояния перечисленных органов. Обратное развитие поражения сосудов начинается только на 20 день болезни и заканчивается к концу 4-й недели. У некоторых лиц риккетсии могут сохраняться и после выздоровления, вызывая через много лет рецидив сыпного тифа (болезнь Брилла). Патоморфология. При размножении риккетсий и гибели клеток эндотелия формируются специфические сыпнотифозные гранулёмы. Патоморфологическая основа сыпного тифа — генерализованный деструктивнопролиферативный эндоваскулит, включающий три компонента: · тромбообразование; · деструкцию сосудов стенки; · клеточную пролиферацию. Вокруг поражённых сосудов во всех органах и тканях, кроме печени, костного мозга и лимфатических узлов, возникает очаговая клеточная пролиферация, скопление полиморфных клеточных элементов и макрофагов с формированием специфических сыпнотифозных гранулём, именуемых узелками Попова– Давыдовского. Больше всего их в коже, надпочечниках, миокарде и, особенно, в сосудах, оболочках и веществе головного мозга. В ЦНС поражения наблюдают преимущественно в сером веществе продолговатого мозга и ядрах черепных нервов. Аналогичную картину отмечают в симпатических ганглиях, в частности шейных (с этим связаны гиперемия и одутловатость лица, гиперемия шеи, инъекция сосудов склер). Значительные повреждения происходят в прекапиллярах кожи и миокарда с проявлением экзантемы и развитием миокардита соответственно. Патологический процесс в надпочечниках обусловливает коллапс сосудов. В тяжёлых случаях возможно более глубокое поражение сосудов с сегментарным или круговым некрозом. В очагах деструкции эндотелия сосудов образуются тромбы, создавая предпосылки для возникновения тромбофлебита, тромбоэмболии. Изменения в органах можно охарактеризовать как сыпнотифозный энцефалит, интерстициальный миокардит, гранулематозный гепатит, интерстициальный нефрит. Интерстициальные инфильтраты обнаруживают также в крупных сосудах, эндокринных железах, селезёнке, костном мозге. Обратное развитие морфологических изменений начинается с 18–20-го дня после начала болезни и завершается к концу 4–5-й недели, а иногда и в более поздние сроки. У погибших отмечают миокардит, кровоизлияния в надпочечниках, увеличение селезёнки, отёк, набухание и кровоизлияния в мозговых оболочках и веществе головного мозга.

Клиника. Инкубационный период длится 12—14 дней. Начало заболевания острое. Появляются головная боль, слабость, общая разбитость, озноб, общая гиперестезия, бессонница, возбуждение, повышается температура тела (до 39—40 °С). Более специфическая симптоматика наблюдается при общем осмотре: одутловатое и гиперемированное лицо, гимеремированные конъюнктивы; симптом Киари (петехии на переходной складке конъюнктивы); энантема Розенберга (отдельные мелкие (до 0,1-0,5 мм) красные пятна на мягком небе); симптом Говорова-Годелье (язык при высовывании дрожит и как будто “цепляется” за нижние зубы); кожа горячая, сухая; слизистая оболочка ротоглотки гиперемирована; язык сухой, покрытый белым или бурым налетом. На 4—5-й день появляется сыпнотифозная экзантема. Сыпь обильная, полиморфная, состоит из розеол, первичных и вторичных петехий, исчезает спустя 6—7 дней. Отмечаются тахикардия, гипотензия, учащение дыхания. К 4—5-му дню увеличиваются печень и селезенка. При тяжелых формах может развиться сыпнотифозный энцефалит. Температура тела без антибиотикотерапии снижается укороченным лизисом к 8—12-му дню болезни, при назначении антибиотиков (тетрациклины, левомицетин) — нормализуется через 1—2 дня от начала лечения. Осложнения: пневмония, тромбозы вен, отиты и др. Для диагностики преобладающей сейчас болезни Брилла большое значение имеет указание на перенесенный в прошлом сыпной тиф. Для подтверждения диагноза используется РСК с риккетсиями Провацека и реакция агглютинации риккетсии. Антитела появляются на 2-й неделе болезни.

Осложнения. Выделяют осложнения, связанные с характерным для сыпного тифа поражением сосудов и вызванные вторичной бактериальной инфекцией. К первой группе относят коллапс, тромбоз, тромбоэмболию, тромбофлебит, эндартериит, разрывы сосудов головного мозга, поражение ядер черепно-мозговых нервов, полирадикулоневрит, кишечное кровотечение, миокардит, инфаркт, психозы периода реконвалесценции и более поздние. Вследствие сосудистых повреждений возникают пролежни и гангрена дистальных отделов конечностей. Критические состояния бывают обусловлены инфекционно-токсическим шоком, тромбоэмболией лёгочной артерии. Ко второй группе относят вторичную пневмонию, отит, паротит, абсцессы, фурункулёз, пиелит, пиелоцистит, стоматит, флегмоны подкожной клетчатки.

Лечение.

Режим. Диета. Всех больных с подозрением на сыпной тиф необходимо госпитализировать в инфекционную больницу (отделение). Им назначают строгий постельный режим до 5–6-го дня нормализации температуры тела. Затем больным разрешают садиться, а с 8-го дня они могут ходить по палате, сначала под наблюдением медицинской сестры, а затем самостоятельно. У пациентов необходимо постоянно контролировать АД. Специальную диету не назначают. Пища должна быть щадящей, довольно калорийной и содержащей витамины в суточной потребности. Большое значение имеют туалет ротовой полости (профилактика гнойного паротита и стоматита) и гигиена кожи (профилактика пролежней). Медикаментозная терапия. В соответствии со стандартом лечения больным назначают в качестве препаратов первого ряда антибиотики группы тетрациклинов (тетрациклин, доксициклин) и хлорамфеникол. Антибиотики назначают в обычных терапевтических дозах: доксициклин внутрь по 0,1 г два раза в сутки, со второго дня — один раз в сутки; тетрациклин внутрь в суточной дозе 2 г в четыре приёма (детям 20–30 мг/кг). При непереносимости тетрациклинов можно назначать хлорамфеникол по 0,5 г четыре раза в сутки внутрь. Обычно длительность курса составляет 4–5 сут. Для уменьшения интоксикации больному дают обильное питьё и внутривенно вводят 5% раствор глюкозы, изотонический раствор натрия хлорида, поляризующую смесь и тому подобные препараты, форсируя диурез. Для борьбы с сердечнососудистой недостаточностью назначают сердечные гликозиды, вазопрессоры, а также оксигенотерапию. При возбуждении, делирии проводят седативную терапию [барбитураты, диазепам (седуксен), галоперидол, натрия оксибутират, ремицидин]. При развитии ИТШ показано введение короткими курсами декстрана (реополиглюкин) в сочетании с глюкокортикоидами (преднизолон). Всем больным назначают рутозид (аскорутин), содержащий витамины С и Р, которые обладают сосудоукрепляющим эффектом. Для предупреждения тромбоэмболических осложнений, особенно у пожилых больных, применяют антикоагулянты [в раннем периоде — гепарин натрий (гепарин), позднее — фениндион (фенилин) и др.] под контролем коагулограммы. Показаны анальгетики, жаропонижающие средства. При менингеальном синдроме проводят дегидратацию салуретиками (фуросемид, ацетазоламид).

Профилактика. Направлена на борьбу с педикулезом. Лиц с повышенным риском заражения вакцинируют вакциной Е (сыпнотифозной комбинированной живой сухой) в дозе 0,25 мл подкожно однократно с ревакцинацией через 1 год или вакциной сыпнотифозной химической сухой в дозе 0,5 мл подкожно однократно с ревакцинацией через 4 мес. В очаге инфекции проводят санитарную обработку больных, камерную дезинфекцию постельных принадлежностей, одежды и белья. За контактными лицами наблюдают в течение 25 дней. В связи с трудностями клинической диагностики, сходством сыпного тифа с целым рядом других заболеваний, сопровождающихся лихорадкой, необходимостью своевременной диагностики каждого случая всем больным с лихорадкой более 5 дней следует проводить двукратное (с интервалом 10–14 дней) серологическое обследование на сыпной тиф.

20. Ботулизм: этиология, эпидемиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение, профилактика.

Б отулизм — острая инфекционная болезнь из группы сапрозоонозов с фекально-оральным механизмом передачи, развивающаяся в результате употребления пищевых продуктов, в которых произошло накопление токсина возбудителя, блокирующего передачу нервных импульсов. Выделяют ботулизм пищевой, раневой и грудных детей, когда токсин образуется соответственно в ране и ЖКТ. Пищевой ботулизм составляет более 99% всех случаев болезни.

Этиология. Возбудители ботулизма — Clostridium botulinum представляют собою анаэробные подвижные Гр(+) палочки. По антигенным свойствам продуцируемых токсинов они подразделяются на 7 серологических типов — А, В, С, D, Е, F и G. Оптимальные условия роста вегетативных форм — крайне низкое остаточное давление кислорода и температурный режим в пределах 28-35°С. В то же время, прогревание при температуре 80°С в течение 30 мин вызывает их гибель. В неблагоприятных условиях, во внешней среде вегетативные формы возбудителей ботулизма образуют споры.

Эпидемиология. Споровые формы возбудителя можно обнаружить в пыли, воде и иле. Практически все пищевые продукты, загрязнённые почвой или содержимым кишечника животных, птиц, рыб, могут содержать споровые формы возбудителей ботулизма. В естественных условиях образование вегетативных форм и ботулотоксина наиболее интенсивно происходит после смерти животного, когда температура тела снижается до оптимальной для возбудителя. При создании анаэробных условий в результате потребления кислорода аэробными бактериями, водорослями в почве, придонном иле мелких водоёмов также возможны размножение вегетативных форм возбудителя и токсинообразование. Подавляющее число случаев ботулизма связано с употреблением консервов (грибы, бобы, овощи), рыбы и мяса домашнего приготовления. Если контаминируется твердофазный продукт (колбаса, копчёное мясо, рыба), то в нём возможно «гнёздное» образование токсина, поэтому заболевают не все лица, употреблявшие этот продукт. Значительно реже встречаются случаи заболевания в результате заражения лишь спорами возбудителей Cl. botulinum. К ним относят так называемые раневой ботулизм и ботулизм новорождённых. Раневой ботулизм может возникнуть вследствие загрязнения ран, в которых создаются анаэробные условия. При этом из попавших в рану спор прорастают вегетативные формы, которые и продуцируют ботулотоксины. Ботулизм младенцев наблюдают преимущественно у детей первых 6 мес жизни. Большинство заболевших находились на частичном или полном искусственном вскармливании. Иногда споры выделяли из мёда, используемого для приготовления питательных смесей, или находили в окружающей ребёнка среде: почве, бытовой пыли помещений и даже на коже кормящих матерей. Восприимчивость к ботулизму всеобщая. Иммунитет при ботулизме типоспецифический антибактериальный, выражен слабо, поэтому возможно повторное заболевание.

Патогенез. Заболевание вызывается исключительно токсином, который накапливается в пищевых продуктах в анаэробных условиях. Споры и вегетативные формы, которые могут попасть в организм человека с частичками почвы, не вызывают патологического процесса. Ботулотоксин всасывается в верхних отделах желудочно-кишечного тракта и избирательно поражает строго специфические структуры: большие (альфа-мотонейроны) передних рогов спинного мозга и аналогичные им ядра клеток черепно-мозговых нервов. Из этого положения вытекают 3 клинически важных факта: ей не наблюдается, т.к. помимо альфа-мотонейронов существуют еще бета-мотонейроны (малые), которые продолжают нормально функционировать. Каков генез нарушения функции нервной системы. Ботулотоксин нарушает высвобождение нейромедиатора (ацетилхолина) в нервно-мышечных синапсах и блокирует передачу импульса с нервного волокна на мышцу.

Клиника. Инкубационный период колеблется от нескольких часов до 2—5 дней. Выделяют следующие синдромы: паралитический, гастроинтестинальный и общетоксический. Последний выражен слабо. Гастроинтестинальный синдром — довольно частое проявление начального периода ботулизма. Он характеризуется тошнотой, рвотой, поносом и длится около суток. Неврологическая симптоматика развивается на фоне гастроинтестинального синдрома, а у некоторых больных лишь через 1—2 сут. Отмечаются общая слабость, сухость во рту, нарушение зрения (нечеткость видения вблизи, «туман», «сетка» перед глазами, диплопия). Объективно выявляется расширение зрачков, их вялая реакция на свет, анизокория, недостаточность какой-либо из глазодвигательных мышц (при диплопии), опущение век и невозможность их поднять (птоз), нистагм. Нередко наблюдается паралич мягкого неба (речь с носовым оттенком, при попытке глотания жидкость выливается через нос). Паралич мышц гортани ведет к осиплости голоса и даже к афонии. Нарушается глотание из-за паралича мышц глотки. Часты парезы мимических мышц. Возможны параличи жевательных мышц, мышц шеи и верхних конечностей. В тяжелых случаях быстро развивается недостаточность дыхательных мышц. Расстройств чувствительности не бывает. Сознание полностью сохранено. Лихорадка отсутствует. При тяжелых формах смерть наступает от паралича дыхания на 3—5-й день болезни. Диагноз основывается на характерной клинической симптоматике. Ботулизм нужно дифференцировать от стволовых энцефалитов, бульбарной формы полиомиелита, дифтерии, нарушения мозгового кровообращения, отравлений (атропином, беленой, мухоморами, этанолом и др.), а при наличии гастроинтестинального синдрома — от гастроэнтеритов другой этиологии. Учитывают эпидемические предпосылки (употребление определенных продуктов, групповой характер заболеваний). Лабораторное подтверждение диагноза является ретроспективным. Определяют наличие ботулотоксина (в остатках пищи, содержимом желудка, кишечника, сыворотке крови) или возбудителя. Осложнения. Наиболее типичными осложнениями являются аспирационная пневмония, ателектазы, гнойные трахеобронхиты или их сочетания. В связи с тем, что ботулотоксин в значительной степени снижает иммунную резистентность организма, определенную опасность представляют осложнения, связанные с инвазивными методами лечения (интубация, трахеостомия, ИВЛ, катетеризация мочевого пузыря и др.), обусловленные присоединением вторичной инфекции. Одним из наиболее частых осложнений лекарственной терапии ботулизма является сывороточная болезнь, развивающаяся примерно у каждого третьего больного, получавшего гетерологичную противоботулиническую сыворотку. Она развивается как правило, в периоде регрессии неврологических симптомов ботулизма. Редко встречается такое специфическое осложнение как «ботулинический миозит», когда на 2—3-й неделе тяжелого заболевания наблюдаются болезненные проявления, напоминающие обычный миозит. Чаще поражаются икроножные мышцы.

Диагностика. Диагноз ботулизма устанавливают на основании эпидемиологических данных (употребление консервов домашнего приготовления, групповые заболевания) и на всестороннем анализе клинической картины заболевания: характерная локализация и симметричность поражений нервной системы, отсутствие лихорадочно-интоксикационного, общемозгового и менингеального синдромов. Обнаружение ботулинического токсина в крови служит абсолютным подтверждением диагноза. Используют РН ботулотоксинов антитоксическими сыворотками путём биопробы на белых мышах. Для этого необходимо до введения лечебной антитоксической противоботулинической сыворотки взять у больного 15–30 мл венозной крови. Исследование позволяет уже в течение 8 ч определить наличие в ней ботулинического токсина и его тип. Аналогичные исследования проводят с промывными водами желудка или рвотными массами, испражнениями больного, остатками подозрительного продукта. Для выделения возбудителя ботулизма производят посевы содержимого желудка, испражнений, подозрительных продуктов на специальные питательные среды (Китта–Тароцци, казеиново-грибную, бульон Хоттингера и др.). Однако для определения серологического типа, продуцируемого возбудителем токсина, требуется дополнительное время. Исследованиям на определение токсина и выделение возбудителя подлежит секционный материал, а в случаях раневого ботулизма — отделяемое из раны, кусочки отторгающейся омертвевшей ткани, тампоны из раны. Ботулизм младенцев подтверждают, определяя ботулотоксины в их крови и/или возбудители в испражнениях.

Лечение. Режим постельный или полупостельный. Диета: стол № 10, зондовое или парентеральное питание в зависимости от состояния больного. Осуществляют энтеральное питание через назогастральный зонд, при этом необходимо помнить, что желудочное кормление предпочтительнее дуоденального. Методика — инфузия в течение 16 ч. Предпочтительны питательные смеси с высокой энергетической плотностью (например, «Isocal HCN», «Osmolite HN»), при ДН — «Pulmocare». Объём белка в сутки определяют из расчёта 25 ккал/кг массы тела и 1,5 г/кг массы тела. При застойном отделяемом из желудка переходят на парентеральное питание с обязательным частичным энтеральным питанием из расчёта 2000–2500 ккал в сутки на взрослого больного. Парентеральное питание осуществляют концентрированными растворами глюкозы (10–40%), смесями аминокислот и жировыми эмульсиями.Больным ботулизмом промывают желудок 2% раствором гидрокарбоната натрия, ставят сифонную клизму, назначают слабительное (30 г сульфата магния в 500 мл воды). Возможно раньше вводят противоботулиническиѐ сыворотки (А, В, Е). Сыворотку типа А вводят в количестве 10 000—15 000 ME, типа В — 5000—7500 ME и типа Е — 15 000 ME. Сыворотку предварительно нагревают до 37 °С и вводят в/в (после предварительной внутрикожной пробы с разведенной 1:100 сывороткой). При тяжелых формах болезни сыворотку в тех же дозах вводят в/м еще 1—2 раза с интервалом 6—8 ч. Назначают также 5% раствор глюкозы п/к или в/в, изотонический раствор хлорида натрия (до 1000 мл), мочегонные средства. При нарастании асфиксии вследствие паралитического закрытия верхних дыхательных путей производят трахеостомию. При параличе дыхания больного переводят на искусственную вентиляцию легких. Прогноз серьезный. Даже при современных методах терапии летальность составляет 15—30%. Срок пребывания в стационаре 1—2мес. Лечебная тактика предполагает следующие мероприятия: 1. Зондовое промывание желудка 5% раствором натрия гидрокарбоната (поскольку токсин инактивируется в щелочной среде) до чистых промывных вод. Показаны высокие сифонные клизмы с использованием того же раствора. В желудок вводятся энтеросорбенты. 2. С целью нейтрализации циркулирующего в крови токсина используют противоботулиническую антитоксическую сыворотку. В случаях, когда тип возбудителя неизвестен, вводят поливалентную сыворотку. Исходя из последних литературных данных, для лечения ботулизма необходимо и достаточно 1 терапевтической дозы сыворотки, введенной внутривенно. Однако в практической сфере все еще используется повторное введение сыворотки в течение 2-3 дней в общей сложности до 8-10 терапевтических доз при тяжелом течении. 3. Доказано, что в организме здорового взрослого человека условий для выработки токсина вегетативными формами нет. Тем не менее, гипотетически такую возможность исключить нельзя. Поэтому для уничтожения вегетативных форм, сохранившихся в кишечнике, традиционно используется антибиотикотерапия. С этой целью назначаются левомицетин, доксициклин, тетрациклин, цефалоспорины III поколения. 4. Проводится массивная дезинтоксикационная терапия. При прогрессировании дыхательных нарушений больные переводятся на искусственную вентиляцию легких.

Профилактика. Проверка консервов перед употреблением, изъятие «бомбажных» банок. Разъяснение населению правил домашнего консервирования продуктов. Прогревание до 100 °С (в течение 30 мин) закатанных в домашних условиях в банки грибов и овощных консервов перед употреблением (для разрушения ботулотоксина). Лицам, употреблявшим вместе с заболевшим инфицированный продукт, вводят профилактически сыворотки (в/м) А, В, Е по 1000—2000 М Е каждого типа и наблюдают за ними в течение 10—12 дней.

Профилактические мероприятия. Специфические. При выявлении случаев заболевания подозрительные продукты подлежат изъятию и лабораторному контролю, а употреблявшие их вместе с заболевшими лица — медицинскому наблюдению в течение 10–12 дней. Целесообразно внутримышечное введение им по 2000 ME антитоксических противоботулинических сывороток типов А, В и Е, назначение энтеросорбентов. Активная иммунизация показана только лицам, которые имеют или могут иметь контакт с ботулотоксинами. Прививки проводят полианатоксином трёхкратно с интервалами 45 сут между первой и второй и 60 сут между второй и третьей прививками. Неспецифические. Профилактика ботулизма заключается в строгом соблюдении правил приготовления и хранения рыбных и мясных полуфабрикатов, консервированных продуктов, копчёностей и др. Опасность представляют консервы домашнего приготовления, особенно грибные, так как кустарное их производство не обеспечивает термической обработки, губительно действующей на споры возбудителей ботулизма. Именно поэтому перед употреблением таких продуктов их целесообразно прокипятить на водяной бане в течение 10–15 мин, чем достигается полная нейтрализация ботулинического токсина. Однако необходимо помнить, что при этом гибнет токсин, а не споровые формы, поэтому при повторном использовании продукта кипячение необходимо повторить. В профилактике ботулизма существенное значение имеет санитарное просвещение населения в отношении приготовления продуктов питания, которые могут стать причиной отравления ботулотоксинами.

21. Вирусный гепатит А: этиология, эпидемиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение, специфическая и неспецифическая профилактика.

ВГА (инфекционный гепатит, эпидемический гепатит, болезнь Боткина) — острое вирусное заболевание человека с фекально-оральным механизмом передачи возбудителя. Характеризуется воспалением печени, циклическим доброкачественным течением, может сопровождаться желтухой.

Этиология. Возбудитель ВГА — вирус HAV (hepatitis A virus), относимый к роду Hepatovirus в составе семейства Picornaviridae. Мелкая безоболочечная сферическая РНК-содержащая частица. Сохранение при комнатной температуре в течение нескольких недель, при +4 °С — месяцами, при –20 °С остаётся жизнеспособным несколько лет. Выдерживает нагревание до 60 °С в течение 4–12 ч; устойчив к действию кислот и жирорастворителей, способен к длительному сохранению в воде, пищевых продуктах, сточных водах, на различных объектах внешней среды. При кипячении разрушается в течение 5 мин, при обработке хлорамином — через 15 мин. Вирус чувствителен к формалину, ультрафиолетовому облучению. Инактивируется также автоклавированием, перманганатом калия, йодистыми соединениями, 70% этанолом, дезинфектантами на основе четвертичных аммониевых соединений.

Эпидемиология. ВГA — классический антропоноз, единственный источник (резервуар) возбудителя инфекции — человек (с желтушной и безжелтушной формами). Механизм передачи: фекально-оральный. Пути передачи: водный, пищевой и бытовой. Факторы передачи — различные пищевые продукты (в том числе морепродукты, замороженные овощи и фрукты), не подвергшиеся термической обработке, а также вода и грязные руки. Крупные вспышки ВГA связаны с фекальным загрязнением водоёмов (источников водоснабжения) или с попаданием сточных вод в водопроводную сеть. В детских коллективах большое значение имеет контактно-бытовой путь передачи через грязные руки и различные предметы обихода: игрушки, посуду, бельё и т.д. Очень редко может происходить передача HAV половым путём при орально-анальных контактах, преимущественно у гомосексуалистов. Восприимчивость людей к HAV всеобщая. Среди детей болеют преимущественно школьники, среди взрослых — военнослужащие, студенты, пациенты закрытых учреждений (психиатрические больницы, специализированные интернаты и т.д.). Иммунитет после перенесённого ВГА прочный и длительный, практически пожизненный. Характерные эпидемиологические особенности ВГA — осенняя сезонность и периодичность. Подъём заболеваемости регистрируют обычно каждые 5–6– 10 лет.

Патогенез. Внедрение HAV в организм происходит через рот и далее в желудок. Будучи кислотоустойчивым, вирус легко преодолевает желудочный барьер, поступает в тонкую кишку, всасывается в кровь и по системе воротной вены достигает печени, в клетках которой происходит его репликация. На мембране гепатоцитов есть соответствующие вирусу рецепторы, к которым HAV прикрепляется и проникает внутрь печёночной клетки; в цитоплазме гепатоцита происходит его репликация. Часть вновь образованных вирусных частиц поступает с жёлчью в фекалии и выделяется из организма, другая инфицирует соседние гепатоциты. Установлено, что длительную репликацию HAV в культуре клеток не сопровождает цитолиз гепатоцитов. Поэтому в настоящее время полагают, что поражение печени при ВГA обусловлено не столько самим HAV, сколько клеточными иммунными реакциями человека. Цитотоксические Т-клетки распознают и лизируют инфицированные вирусом гепатоциты. Кроме того, эти же Т-лимфоциты продуцируют гамма-интерферон, запуская целый ряд иммунных реакций. Освобождение от вируса происходит в значительной степени благодаря иммунологически опосредствованному разрушению печёночных клеток. Вследствие распада подвергшихся некрозу гепатоцитов вирус и его «обломки» поступают в кровь, то есть возникает фаза вторичной вирусемии. HAV обладает высокой иммуногенной активностью. Одновременно с клеточным происходит активизация и гуморального компонента иммунной системы с накоплением вируснейтрализующих антител. Благодаря быстрому и интенсивному иммунному ответу возникает блокада репликации вируса, а его дальнейшее внедрение в неинфицированные гепатоциты ограничивается. В результате сочетанного действия всех звеньев иммунной системы, как правило, уже через несколько недель организм освобождается от HAV, поэтому при ВГA нет ни длительного вирусоносительства, ни хронических форм. Адекватностью защитной иммунной реакции при ВГA объясняют сравнительно лёгкое его течение, исключительную редкость фульминантных форм с летальным исходом, полное выздоровление в подавляющем большинстве случаев. Массивного некроза гепатоцитов при ВГA обычно не бывает. Основная масса гепатоцитов остаётся неповрежденными. Как и при других острых вирусных гепатитах, при ВГA возникает острое диффузное воспаление печени, которое можно выявить ещё до появления желтухи. При ВГA печень — единственный орган-мишень, в котором происходит репликация вируса, поэтому внепечёночные проявления ВГА не свойственны. В лизисе поражённых HAV гепатоцитов принимают участие молекулы HLA, вследствие чего в течение болезни «запускаются» аутоиммунные механизмы с образованием антител к собственным гепатоцитам.

Клиника. Классическим, хотя и не самым частым, считают протекающий циклически желтушный вариант ВГA, при котором вслед за инкубационным следует прежелтушный период. Начало болезни обычно острое, с повышением температуры тела до 38–39 °С, симптомами интоксикации (головная боль, головокружение, необъяснимая слабость, разбитость, ломота в мышцах, костях, суставах и др.) и диспепсическим синдромом (снижение аппетита, тошнота, горечь во рту, отрыжка, рвота, тяжесть в эпигастральной области и правом подреберье, задержка или послабление стула). Одновременно, а иногда раньше диспепсических, могут возникнуть незначительно выраженные катаральные явления со стороны верхних дыхательных путей (першение в горле, небольшая боль при глотании и др.), что нередко приводит к ошибочной диагностике ОРВИ. У детей возможны интенсивные боли в животе, имитирующие острый аппендицит, желчную колику; для взрослых это нехарактерно. В конце преджелтушного периода (3-7 дней с колебаниями от 2 до 14 дней), моча становится тёмно-жёлтой, а кал — осветлённым. В отдельных случаях возможен зуд. У детей уже в преджелтушном периоде может быть выявлено увеличение печени. В сыворотке крови заболевших ВГA в преджелтушном периоде значительно (в 10 и более раз) повышена активность аминотрансфераз — АЛТ и АСТ, а в моче увеличено содержание уробилина. Через 3–5 дней от дебюта болезни температура тела обычно нормализуется, но возникает иктеричность — вначале склер, затем кожи, что знаменует начало желтушного периода. У 2–5% больных симптомы преджелтушного периода отсутствуют, ВГA сразу начинается с изменения окраски испражнений и желтушного окрашивания склер. Обычно с появлением желтухи самочувствие больных довольно быстро начинает улучшаться, нормализуется температура тела, через несколько дней исчезают все симптомы преджелтушного периода. Дольше сохраняются слабость и снижение аппетита. В последние годы нередко у больных ВГA на фоне возникшей желтухи продолжается лихорадка и нарастают симптомы интоксикации; чаще это бывает у пациентов с хронической алкогольной интоксикацией или наркотической зависимостью. Желтуха при ВГA нарастает быстро, достигая обычно максимума за 3–5 дней, в последующие 5–10 дней держится на одном уровне, а затем интенсивность её уменьшается. В среднем продолжительность желтушного периода около 2 нед. При осмотре больного в этом периоде обнаруживают увеличение и уплотнение печени, край её закруглён, чувствителен при пальпации; увеличение селезёнки отмечают в 10–20% случаев, чаще у детей. На высоте желтухи характерна брадикардия. По мере уменьшения интенсивности желтухи нормализуется окраска кала и мочи, постепенно уменьшается до нормальных размеров печень. В желтушном периоде сохраняется выраженная гиперферментемия (активность аминотрансфераз в 10–100 раз выше нормы) с преимущественным повышением активности АЛТ по сравнению с АСТ (коэффициент де Ритиса всегда менее 1). Гипербилирубинемия обычно умеренная и непродолжительная, в основном за счёт прямого билирубина. Характерно значительное повышение показателя тимоловой пробы, который может оставаться изменённым длительное время и в периоде реконвалесценции. В гемограмме отмечают нормоцитоз или лейкопению, относительный лимфоцитоз; СОЭ в норме. В моче присутствуют жёлчные пигменты (билирубин) с первых дней желтушного периода. Период реконвалесценции характеризует обычно быстрое исчезновение клинических и биохимических признаков болезни, в частности гипербилирубинемии. Позднее происходит нормализация показателей активности АЛТ и АСТ; повышение тимоловой пробы может сохраняться долго, в течение нескольких месяцев. Самочувствие переболевших ВГA, как правило, бывает удовлетворительным, возможны утомляемость после физической нагрузки, неприятные ощущения, тяжесть в животе после еды, иногда сохраняется незначительное увеличение печени. Продолжительность этого периода в большинстве случаев не превышает 3 мес. В некоторых случаях период реконвалесценции может затягиваться до 6–8 и более месяцев, возможны обострения (ферментативные или клинические), а также рецидивы. Последние возникают обычно у лиц 20–40 лет и протекают, как правило, легче, чем первая волна заболевания. Однако есть сообщения о рецидивах с острой печёночной недостаточностью, а также с летальным исходом. Описанный выше желтушный вариант ВГA чаще всего протекает в лёгкой или среднетяжёлой формах. Тяжёлую форму ВГA встречают не более чем у 1% больных, преимущественно у лиц старше 40 лет, у пациентов с хронической алкогольной интоксикацией или наркотической зависимостью, при сочетании ВГA с острым или хроническим вирусным гепатитом иной этиологии. У детей тяжёлую форму ВГA регистрируют в пубертатном периоде, а также на фоне ожирения и отягощённого аллергологического анамнеза. Как и при других острых вирусных гепатитах, основной критерий тяжести ВГA — выраженность синдрома интоксикации (общая слабость, адинамия, головокружение, диспепсические расстройства, вегетососудистые нарушения, а в отдельных случаях — нарушения сознания).

Диагностика. Диагноз ВГА устанавливают с учётом клинических, эпидемиологических и лабораторных данных. Основание для предположения о ВГA (неспецифическая диагностика): острое начало болезни с высокой температурой тела, диспепсическими и астеновегетативными явлениями; короткий преджелтушный период; увеличение печени; улучшение самочувствия, нормализация температуры тела при появлении желтухи; гиперферментемия (АЛТ, АСТ) с коэффициентом де Ритиса менее 1;гипербилирубинемия (преимущественно за счёт прямого); высокий показатель тимоловой пробы; указание на контакт с больным(и) желтухой за 7–50 дней до заболевания или употребление сырой воды из случайных источников, немытых овощей и фруктов и т.д.; случаи ВГA в коллективе, местности, где находился пациент в соответствующие инкубационному периоду сроки. Стандарт лабораторной диагностики ВГА (обязательный). • Клинический анализ крови. • Клинический анализ мочи и жёлчные пигменты (билирубин). • Биохимический анализ крови: билирубин, АЛТ, АСТ, протромбиновый индекс, тимоловая проба. • Иммунологическое исследование: анти-HAV IgM(ИФА-специфическая диагностика); HBs Ag; анти-HBс IgM; анти-HCV. Дополнительная лабораторно-инструментальная диагностика ВГA. • Холестерин, ЩФ, ГГТ, глюкоза, амилаза, общий белок и белковые фракции, ЦИК, криоглобулины, LE-клетки, РНК HAV, анти-HEV IgM, анти-ВИЧ. • УЗИ брюшной полости. • Рентгенография органов грудной клетки; ПЦР (используется редко)

Лечение. Стандарт лечения • Лёгкая форма: Базисная терапия: – режим полупостельный; – щадящая диета (стол № 5); – обильное питьё (до 2–3 л в сутки). • Среднетяжёлая форма: Базисная терапия. Инфузионная дезинтоксикационная терапия: внутривенно капельно 5–10% раствор глюкозы или раствор Рингера 800–1200 мл/сут. Поливитаминные препараты. • Тяжёлая и молниеносная формы (см. «Гепатит В»). Выписку из стационара производят при хорошем самочувствии, отсутствии желтухи, уменьшении печени до нормальных размеров (или явной тенденции к таковым), улучшении биохимических показателей по сравнению с периодом разгара (допускают остаточное повышение активности аминотрансфераз на уровне 3–4 норм).

Профилактика.Специфическая. Осуществляют инактивированными вакцинами. В национальный календарь профилактических прививок вакцинация против ВГA включена по эпидемическим показаниям. Прививкам подлежат: дети с трёх лет, проживающие на территориях с высоким уровнем заболеваемости ВГА; медицинские работники, воспитатели и персонал детских дошкольных учреждений; работники сферы общественного питания; рабочие, обслуживающие водопроводные и канализационные сооружения; лица, выезжающие в гиперэндемичные по ВГA регионы и страны, а также контактные в очагах ВГА. Вакцинация против ВГА показана также пациентам с хроническими заболеваниями печени (в том числе бессимптомным носителям HBS Ag, больным хроническими ВГВ и ВГС). Вакцинируют и воинские коллективы, дислоцированные в полевых условиях. Неспецифические. Включает санитарно-гигиенические мероприятия, обеспечение населения доброкачественной питьевой водой и продуктами питания. Ранняя диагностика ВГA и изоляция заболевших ещё до появления у них желтухи. В отделениях необходима раздельная госпитализация больных ВГA и другими гепатитами во избежание внутрибольничного заражения. Лица, контактировавшие с больными ВГА, должны находиться под наблюдением в течение 35 дней с момента последнего контакта (термометрия, опрос, определение размеров печени и селезёнки, осмотр кожи и слизистых оболочек и т.д.). При наличии у контактных лиц лихорадки, диспепсических явлений, потемнения мочи и т.д. проводят лабораторные исследования с определением активности АЛТ. По решению врача эпидемиолога в зависимости от конкретной ситуации в очаге ВГA может быть назначено также обследование контактных, не имеющих каких-либо явных признаков заболевания, с целью выявления безжелтушного, стёртого и инаппарантного вариантов ВГА.

22. Вирусный гепатит Е: этиология, эпидемиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение, профилактика.

Вирусный гепатит Е (ВГЕ) — острое вирусное заболевание с фекально-оральным механизмом передачи возбудителя, для которого характерны циклическое течение и частое развитие ОПЭ у беременных.

Этиология. Вирус гепатита Е (HEV) имеет сферическую форму и по своим свойствам близок калицивирусам (семейство Caliciviridae). Геном вируса представлен однонитчатой РНК. Вирус быстро разрушается под действием хлорсодержащих дезинфицирующих средств. Он менее устойчив в окружающей среде, чем HAV.

Эпидемиология. Источник инфекции — больные с острой формой ВГЕ. Хронического носительства вируса не зарегистрировано. Вирус выявляют в крови больного через 2 нед после заражения, а в фекалиях — за неделю до начала болезни и в течение первой недели болезни. Виремия продолжается около 2 нед. HEV также выделяют от животных и птиц, которые могут быть резервуарами HEV для человека. Есть данные о передаче HEV при переливании крови от донора с бессимптомной формой заболевания и виремией. Основной путь передачи инфекции — водный. Чаще всего болеют мужчины 15–40 лет. У детей заболевание возникает редко. ВГЕ распространён главным образом в развивающихся странах Азии и Африки, где вызывает значительные эпидемические вспышки преимущественно водного происхождения или спорадические случаи болезни. Характерна сезонность инфекции: подъём заболеваемости связан с началом или окончанием сезона дождей в Юго-Восточной Азии, а в странах Центральной Азии пик заболеваемости приходится на осень. Периодические подъёмы заболеваемости в эндемичных регионах регистрируют каждые 7–8 лет. Описаны повторные случаи заболевания ВГЕ, что, возможно, связано с антигенной неоднородностью вируса. HEV может передаваться плоду от матери в III триместре беременности. В странах Европы (в том числе и в России) и Северной Америки заболеваемость ВГЕ носит спорадический характер и регистрируется у лиц, вернувшихся из эндемичных регионов. Следует отметить, что у больных хроническими гепатитами (вирусными, аутоиммунными), у доноров, больных гемофилией и лиц, перенёсших трансплантацию почек, высока частота обнаружения анти-HEV IgG, что подтверждает гипотезу о риске парентеральной передачи вируса от доноров.

Патогенез. Изучен недостаточно. По-видимому, HEV обладает прямым цитопатическим действием. Для ВГЕ характерно тяжёлое течение болезни в III триместре беременности, однако причины этого феномена неизвестны. В основе тяжёлого течения болезни лежит массивный некроз гепатоцитов, развитие тромбогеморрагического синдрома вследствие резкого дефицита плазменных факторов гемостаза, а также гемолиз, приводящий к ОПН. В этих случаях отёк мозга и ДВС-синдром могут приводить к смерти.

Клиническая картина. Инкубационный период болезни составляет 15–40 дней, в среднем около 1 мес. Выделяют желтушные и безжелтушные формы болезни (соотношение 1:9). Для желтушных форм характерно острое циклическое, преимущественно лёгкое течение болезни (60% всех случаев). Различают острое и постепенное начало заболевания. Преджелтушный период чаще короткий и составляет 2–5 дней, преобладают проявления диспепсического синдрома. Кратковременная лихорадка (чаще субфебрильная) возникает у 10–20% больных. Примерно у 20% больных болезнь начинается с изменения цвета мочи и развития желтухи. Продолжительность желтушного периода составляет от нескольких дней до одного месяца (в среднем 2 нед), возможно развитие холестатической формы с длительной желтухой, кожным зудом. У 1% больных желтушными формами ВГЕ развивается фульминантный гепатит. Тяжёлое течение ВГЕ наблюдают у беременных (особенно в III триместре), а также у рожениц в течение первой недели после родов. Предвестниками такого течения ещё в преджелтушном периоде заболевания могут быть выраженные симптомы интоксикации, лихорадка, диспепсический синдром, боль в правом подреберье. После появления желтухи быстро нарастают симптомы печёночной энцефалопатии вплоть до развития комы. При этом отмечают выраженный гемолиз, гемоглобинурию, олигоанурию, а также резко выраженный геморрагический синдром, обусловленный снижением активности (до 2–7% нормальных показателей) факторов гемостаза, входящих в протромбиновый комплекс (II, VII, X). При развитии геморрагического синдрома возникают массивные желудочно-кишечные, маточные и другие кровотечения, которые нередко приводят к смерти. Беременность в большинстве случаев заканчивается внутриутробной смертью плода, выкидышем, преждевременными родами. Из родившихся живыми каждый второй погибает в течение месяца. В эндемичных регионах ВГЕ у беременных в 70% случаев протекает фульминантно. Летальность составляет более 50%, особенно в III триместре беременности. Диагностика на наличие ВГЕ могут указывать: предположение о водном пути передачи заболевания; посещение эндемичной по ВГЕ страны; клинические проявления, сходные с таковыми при ВГА; выявление тяжёлых форм с симптомами печёночной энцефалопатии, особенно у беременных во второй половине беременности, раннем послеродовом периоде или у кормящих матерей. Подтверждает диагноз выявление анти-HEV IgM в сыворотке крови, которые появляются в крови через 3–4 недели после инфицирования и исчезают через несколько месяцев.

Лечение. Госпитализация обязательна. Стол 5 и 5А, режим полупостельный. Этиотропная терапия отсутствует. При ВГЕ применяют такой же комплекс лечебных мероприятий, как при других острых вирусных гепатитах лёгкой и средней тяжести. В случае тяжёлого течения гепатита лечение проводится в отделениях (палатах) интенсивной терапии с использованием всех средств и методов, направленных на профилактику и лечение печёночной энцефалопатии, тромбогеморрагического синдрома, включая применение кортикостероидов, ингибиторов протеаз, оксигенотерапии, дезинтоксикационной терапии, криоплазмы, экстракорпоральных методов детоксикации. При развитии ВГЕ у беременных искусственное прерывание беременности не показано. Рекомендуется укорочение периода родов и их обезболивание. Больных выписывают из стационара после нормализации клинических и биохимических показателей с последующим диспансерным наблюдением через 1–3 мес после выписки.

23. Вирусные гепатиты В: этиология, эпидемиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение, исходы, диспансерное наблюдение, специфическая и неспецифическая профилактика.

Вирусный гепатит В (ВГВ), или гепатит В, — вирусная антропонозная инфекционная болезнь с контактным и вертикальным механизмами передачи возбудителя. Характеризуется циклически протекающим паренхиматозным гепатитом с наличием в части случаев желтухи и возможной хронизацией.

Этиология. Вирус гепатита В (HBV) относится к семейству гепаднавирусов (hepar —печень, DNA — ДНК, т.е. ДНК-содержащие вирусы, поражающие печень), роду Orthohepadnavirus. HBV, или частица Дейна, имеет сферическую форму. Оболочка состоит из фосфолипидного бислоя, в который погружены частицы поверхностного антигена, состоящие из нескольких сотен молекул белка, гликопротеидов и липопротеидов. Внутри HBV находится нуклеокапсид, или ядро (core), имеющее форму икосаэдра, содержащее геном HBV, концевой белок и фермент ДНК-полимеразу. Геном HBV представлен частично двухцепочечной молекулой ДНК, имеющей незамкнутую кольцевую форму и содержащей около 3200 пар нуклеотидных оснований (3020–3200). ДНК HBV включает четыре гена: S-ген, кодирующий поверхностный антиген оболочки — HBS Ag; С-ген, кодирующий HBCAg; P-ген, кодирующий информацию о ферменте ДНК-полимеразе, обладающей функцией обратной транскриптазы; X-ген, несущий информацию о X-белке. HBS Ag синтезируется в цитоплазме гепатоцита. Во время репликации вируса образуется значительный избыток HBS Ag, и, таким образом, в сыворотке крови больного преобладают частицы HBS Ag, а не полноценные вирусы — в среднем на одну вирусную частицу приходится от 1000 до 1 000 000 сферических частиц HBS Ag.

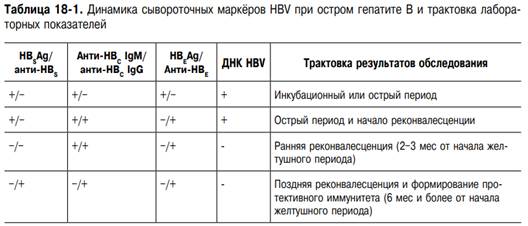

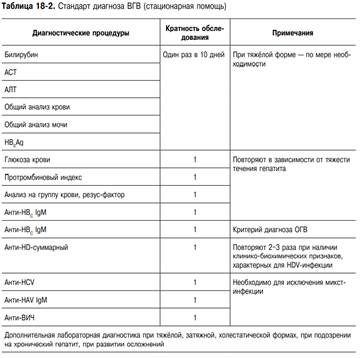

Эпидемиология. Основным резервуаром и источником HBV служат больные ОГВ, больные хронической HBV-инфекцией (вирусоносители и больные ХГВ). У больных HBV-инфекцией HBS Ag и ДНК HBV обнаруживают в крови, моче, слюне, жёлчи, слёзах, фекалиях, грудном молоке, вагинальном секрете, сперме, цереброспинальной жидкости, крови пуповины. Однако только кровь, сперма и, возможно, слюна представляют реальную эпидемиологическую опасность, так как в других жидкостях концентрация вируса очень мала. Основной фактор передачи — кровь. Инфицирующая доза вируса может содержаться в 0,0005 мл крови. ВГВ характеризуется множественностью путей передачи (естественных и искусственных): возможен контактный, вертикальный и артифициальный (парентеральные манипуляции, трансплантация органов) пути передачи. Чрезвычайно эффективен половой путь передачи HBV. Среди инфицированных вирусом гепатита В высок удельный вес наркоманов, практикующих внутривенное введение наркотиков. Заражение ВГВ возможно и при бытовом общении с больным или вирусоносителем при нарушении целостности слизистых оболочек и кожного покрова. В этих случаях HBV внедряется через повреждённую кожу (микротравмы), при прямом контакте с источником инфекции либо при совместном пользовании различными предметами обихода и личной гигиены (загрязнённое кровью белье, ножницы, пилочки для ногтей, зубные щётки, бритвы, мочалки и т.д.). Особое значение имеет передача HBV вертикальным путём от беременной (больная ОГВ или хронической HBV-инфекцией) плоду иди новорождённому. При этом возможна трансплацентарная передача вируса (около 8% случаев среди инфицированных детей) или, чаще, заражение в процессе родов при контакте новорождённого с инфицированными околоплодными водами, влагалищным секретом. Риск инфицирования значительно увеличивается, если ОГВ развивается у женщины в III триместре беременности и роды происходят в период HBEAg-емии или ребёнка рожает женщина, больная ХГВ с наличием HBEAg в крови. В настоящее время риск заражения при переливании крови резко снизился, так как всю донорскую кровь проверяют на наличие HBS Ag и анти-НВС IgG. Заражение ВГВ возможно при различных парентеральных медицинских и немедицинских вмешательствах, сопровождающихся нарушением целостности кожного покрова или слизистых оболочек (инъекции, стоматологические, эндоскопические, гинекологические обследования, косметические процедуры, пирсинг, татуаж и т.д.), если нарушаются правила стерилизации инструментов. Группами риска заражения ВГВ служат пациенты отделений гемодиализа, ожоговых центров, гематологических, туберкулёзных стационаров, центров сердечно-сосудистой хирургии, медицинские работники, имеющие контакт с кровью: процедурные и операционные сестры, анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи, хирурги, стоматологи и др. Восприимчивость к ВГВ высокая. Возрастная восприимчивость к ВГВ имеет ряд особенностей, в основном касающихся вероятности хронизации инфекции. Риск развития хронической HBV-инфекции после инфицирования вирусом гепатита В колеблется от 90% у новорождённых, родившихся от HBEAg-позитивных матерей, до 25–30% у грудных детей и детей в возрасте до 5 лет и составляет менее 10% у взрослых. Иммунитет после перенесённого ВГВ длительный, возможно, пожизненный. Повторные случаи ВГВ наблюдают исключительно редко.