Техника непрямого массажа сердца.

Список сокращений

КС – клиническая смерть

ПРК – первый реанимационный комплекс

СРК – специализированный реанимационный комплекс

ПРИТ – постреанимационная интенсивная терапия

ВДП – верхние дыхательные пути

ОМС – открытый массаж сердца

ЗМС – закрытый массаж сердца

СМП – скорая медицинская помощь

ЭКГ - электрокардиография

ИВЛ – искусственная вентиляция легких

Реаниматология – теоретическая наука, изучающая закономерности нарушения и угасания жизненно важных функций организма, проблемы поддержания, сохранения и восстановления этих функций.

Реанимация – комплекс экстренных мероприятий направленных на восстановление или временное замещение грубо нарушенных или утраченных жизненно важных функций организма (кровообращения, дыхания, сознания).

Интенсивная терапия – включает тщательное (непрерывное) наблюдение за больным и интенсивное лечение, которые направлены на предупреждение и устранение тяжелых нарушений и поддержание жизненно важных функций организма.

Провести чёткую грань между реанимацией и интенсивной терапией невозможно, условно можно сказать, что реанимация продолжается относительно короткое время, длительность интенсивной терапии обычно составляет несколько суток, но может продолжаться неделями и месяцами.

Экстренные реанимационные мероприятия, как правило, проводятся на «месте», где развилось «терминальное состояние», времени на транспортировку пациента в стационар нет, поэтому простейшие приемы реанимации должен уметь выполнить каждый гражданин, тем более медицинский работник. Возможностей использовать медицинскую технику нет, в лучшем случае бригады скорой помощи или МЧС могут применять имеющимся в табельном оснащении аппараты и лекарственные средства.

Интенсивную терапию и реанимацию в полном объеме проводят в стационаре с использованием сложной современной диагностической и лечебной аппаратуры, проводят её только высококвалифицированные и специально подготовленные врачи и медсестры.

Служба работает по Приказам МЗ РФ: Приказ № 919 - Н от 15 ноября 2012г «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «Анестезиология и реаниматология» и Приказ МЗ России № 909 - Н от 12 ноября 2012г «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи детям по профилю «Анестезиология и реаниматология».

1.1. Терминальное состояние

Терминальное состояние – критический уровень расстройства жизнедеятельности организма, сопровождающийся резким снижением артериального давления, глубокими нарушениями деятельности центральной нервной системы, кровообращения, газообмена и метаболизма.

В процесс угасания жизненно-важных функций при умирании человека выделяют ряд закономерно проходящих стадий:

- Предагония – характеризуется угасанием функций органов и систем организма, преобладают различные расстройства дыхания, критическое снижение гемодинамики и перфузии (нет пульса на периферических сосудах), угнетение сознания, обуславливающие развитие гипоксии, тканевого ацидоза и других нарушений метаболизма(бледность кожных покровов, цианоз). Длительность этого периода значительно варьирует и зависит от основного патологического процесса, а также от сохранности и характера компенсаторных механизмов.

- Агония характеризуется отсутствием сознания, рефлексов, АД не определяется, холодные цианотичные кожные покровы, нарушения дыхания, определяется пульсация на крупных сосудах (сонные, бедренные, аорта). Типичным признаком агонии является агональное дыхание – слабые, редкие дыхательные движения малой амплитуды, либо короткие максимальные вдохи и быстрые полные выдохи с большой амплитудой и частотой 2-6 в минуту. В крайней стадии агонии в дыхании участвуют вспомогательные дыхательные мышцы, возможно появление пены у рта. Агональное дыхание может переходить в предсмертное стридорозное дыхание.

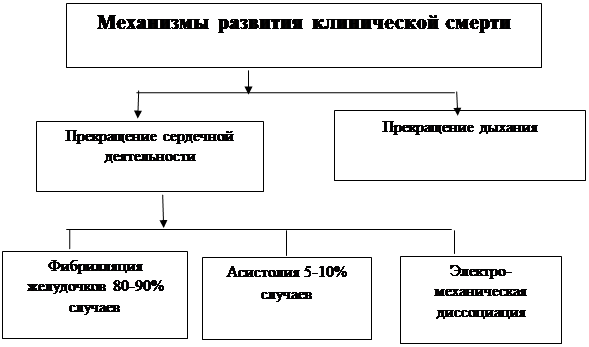

3 Клиническая смерть – это своеобразное переходное состояние между жизнью и смертью, которое ещё не является смертью, но его уже нельзя назвать жизнью, так как развиваются необратимые изменения прежде всего в головном мозге и других тканях. С момента развития необратимых изменений в центральной нервной системе развивается биологическая смерть, поэтому смерть мозга отождествляться с биологической смертью. Приказ Минздрава РФ и Российской Академии медицинских наук от 2 апреля 2001г №100/30 «Об утверждении инструкции по констатации смерти человека на основании диагноза смерти мозга», Приказ МЗ РФ от 20 декабря 2001г № 460).

|

Постановка диагноза клиническая смерть основывается на 3-х основных и 3-х дополнительных критериях. Основные критерии:

- Отсутствие сознания (через 5 секунд после остановки кровообращения).

- Отсутствие пульсации на магистральных артериях (сонных, бедренных, аорте).

- Отсутствие дыхания (через 20-30 секунд, после остановки кровообращения).

Дополнительные (необязательные) критерии:

- Широкие зрачки (мидриаз) через 45 -60 секунд.

- Отсутствие рефлексов (арефлексия).

- Изменение цвета кожных покровов (бледность, цианоз, акроцианоз).

На выявление основных критериев отводится 10-15 секунд, если они выявляются, диагноз клиническая смерть не должен вызывать сомнения, следует немедленно начать сердечно-легочную реанимацию.

Клиническая смерть продолжается не более 3-5 минут, максимум 5-6 минут, в особых случаях (гипотермия, фармакологическая защита мозга, отравление барбитуратами, транквилизаторами) клиническая смерть может достигнуть 15 минут.

Следующим этапом умирания является «мозговая» или социальная смерть (персистирующее вегетативное состояние, апалический синдром, бодрствующая кома), у больных, у которых в процессе реанимации удалось восстановить самостоятельное кровообращение и дыхание, но уже произошли необратимые изменения в коре головного мозга.

Современные возможности коррекции функций организма позволяют в течение многих лет поддерживать существование этих пациентов, но не могут вернуть их к активной жизни.

Биологическая смерть – это необратимое состояние при прекращении физиологических процессов в органах и тканях, приводящих к гибели организма.

1.2. Показания к проведению и прекращению реанимации

При определении показаний к сердечно-легочной реанимации следует руководствоваться следующими нормативными документами:

- «Инструкция по определению критериев и порядка определения момента смерти человека, прекращение реанимационных мероприятий», МЗ и СР РФ (№73 от 04.03.2003г.).

- «Инструкция по констатации смерти человека на основании диагноза смерти мозга» (приказ МЗ РФ №460 от 20.12.2001г, зарегистрирован Министерством юстиции 17.01.2002г. №3170).

- Федеральный закон РФ от 21.11.2011г №323 – ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации».

-Постановление Правительства РФ от 20 сентября 2012 г. N 950

"Об утверждении Правил определения момента смерти человека, в том числе критериев и процедуры установления смерти человека, Правил прекращения реанимационных мероприятий и формы протокола установления смерти человека"

Показания к реанимации: все случаи клинической смерти независимо от их причины.

Реанимационные мероприятия не проводят:

- если у пострадавшего имеются признаки биологической смерти;

- при наступлении смерти на фоне прогрессирования достоверно установленных неизлечимых заболеваний или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимой с жизнью;

- если имеется документированный отказ больного от проведения сердечно-легочной реанимации (ст. 33 «Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан»), обусловленный религиозными или другими причинами.

Возраст больного не может являться поводом для отказа от реанимации (хотя, безусловно, существует зависимость между возрастом больного и эффективностью реанимационных мероприятий).

Реанимационные мероприятия прекращают:

- при констатации смерти человека на основании смерти головного мозга, в том числе на фоне неэффективного применения полного комплекса мероприятий, направленных на поддержание жизни;

- при неэффективности реанимационных мероприятий, направленных на восстановление жизненно важных функций, в течение 30 минут;

- если в ходе сердечно-легочной реанимации выяснилось, что больному она не показана (если клиническая смерть наступила у человека с неизвестным анамнезом, сердечно-легочную реанимацию начинают немедленно, а анамнез собирают в процессе; если выясняется, что реанимация не была показана, ее прекращают).

Перед началом реанимационных мероприятий очень важно оценить риск для реаниматора и пациента. Необходимо выяснить, оценить и по возможности устранить различные опасности – интенсивное движение транспорта, угроза взрыва, обвала, электрического разряда, воздействия агрессивных химических средств и других поражающих факторов. Лишь обезопасив себя и пострадавшего, можно думать об оказании помощи.

1.3. Критерии постановки диагноза «биологическая смерть»

Достоверными критериями биологической смерти являются посмертные изменения во всех органах и системах, носящие постоянный, необратимый, трупный характер.

Посмертные изменения имеют функциональные, инструментальные, биологические и трупные признаки.

1. Функциональные:

- отсутствие сознания;

- отсутствие дыхания, пульса, артериального давления;

- отсутствие рефлекторных ответов на все виды раздражителей.

2. Инструментальные:

- электроэнцефалографические;

- ангиографические.

3. Биологические:

- максимальное расширение зрачков;

- бледность и/или цианоз, и/или мраморность кожных покровов;

- снижение температуры тела.

4. Трупные изменения:

Ранние признаки:

А. Симптом «кошачьего зрачка» (симптом Рипо).

Б. Высыхание и помутнение роговицы (симптом Ларше).

Симптом Рипо: давление двумя пальцами с боков на глазное яблоко вызывает у умершего постоянное изменение формы зрачка с округлой на вертикально-удлинённую. Это наиболее ранний (появляется через 10-15 минут после наступления смерти) и достоверный признак биологической смерти, который может выявляться в течение первых суток. Этот признак связан с прекращением кровообращения и резким снижением внутриглазного давления. У живого человека деформировать зрачок при сжатии глазного яблока очень трудно, а чаще всего невозможно.

Симптом Ларше: белочные оболочки глаз в местах, не прикрытых веками, к концу первого часа после наступления смерти в результате высыхания становятся тусклыми, бледно-серыми.

Поздние признаки:

А. Трупные пятна – самый наглядный признак, начало появления через 40-60 минут, полное проявление через 6-12 часов с момента наступления смерти; синюшные или синюшно-багровые разлитые пятна в области спины, ягодиц задней поверхности ног, если человек лежит на спине.

Б. Трупное окоченение – к концу первого часа после наступления смерти окоченение можно выявить в жевательных мышцах и мышцах кистей рук, затем окоченение распространяется по всему телу; трупное окоченение сердца развивается через 1-2 часа.

1.4. Методы сердечно - легочной реанимации

В настоящее время принято деление на базовые и расширенные мероприятия сердечно-легочной реанимации.

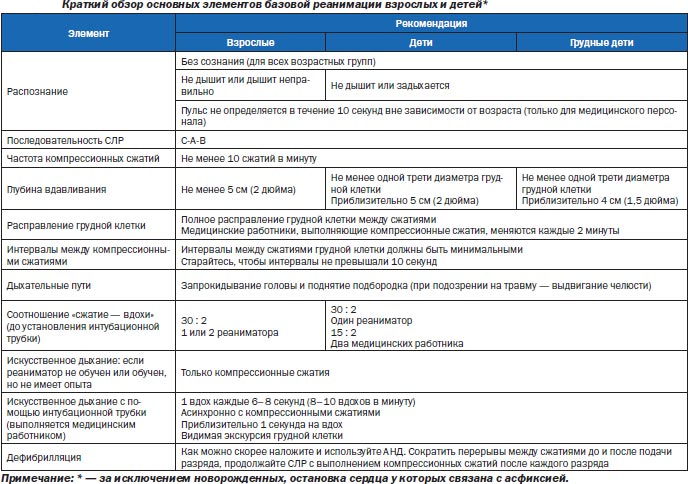

1) Базовая сердечно-легочная реанимация – первичный реанимационный комплекс (ПРК), используемый как медицинскими, так и немедицинскими работниками, прошедшими специальную подготовку. Основной задачей базовой сердечно - легочной реанимации (первичный реанимационный комплекс) является элементарное поддержание жизни.

2) Расширенная сердечно-легочная реанимация – специализированный реанимационный комплекс (СРК), владение которым необходимо для всех медицинских работников и совершено обязательно для сотрудников медицины в критических ситуациях.

Постреанимационная интенсивная терапия (ПРИТ), проводимая реаниматологами в отделениях интенсивной терапии.

Принципом реанимационных мероприятий для каждого из этих комплексов является триада: «желать помочь», «знать, как это сделать», «уметь».

1.5. Базовые реанимационные мероприятия.

По данным разных исследований в большинстве случаев, когда внезапно ухудшается состояние больного, время, прошедшее с момента вызова медицинской помощи до ее приезда на место происшествия, составляет 8-10 минут и более. В этот отрезок времени выживание пострадавшего зависит от раннего начала выполнения свидетелями первых действий по спасению жизни.

Многие пострадавшие имеют шанс на выживание, если окружающие быстро окажут помощь. Больным с остановкой кровообращения необходима незамедлительная сердечно-легочная реанимация, она позволяет поддреживать малый, но критически достаточный кровоток в сосудах сердца и головном мозге, а также увеличивает вероятность того, что дефибрилляция восстановит эффективный ритм. Массаж грудной клетки особенно важен в ситуации, когда дефибрилляция не может быть выполнена в первые 4-5 минут после остановки сердца.

Каждая минута задержки с СЛР снижает выживаемость на 7-10%. есои СЛР проводится очевидцем несчастного случая, то шанс на выживание уменьшается медленнее, составляя в среднем 3-4% в минуту. В целом, проведение СЛР удваивает или утраивает выживаемость в случае остновки кровообращения.

Последовательность действий при реанимации объединили в алгоритм, состоящий из взаимосвязанных мероприятий, позволяющих вернуть к жизни человека, у которого произошла остновка кровообращения. Комплекс мероприятий получил название «Цепочка выживания». Все мероприятий объединены в 4 группы:

| 1. Раннее выявление критического состояния и вызов помощи – вызвать медицинскую помощь или местную спасательную службу, т.е. службу «112». | 2. Раннее проведение СЛР окружающими – незамедлительная СЛР может удвоить или утроить шансы пострадавшего. | 3. Ранняя дефибрилляция – СЛР вместе с дефибрилляцией в течение 3-5 минут с момента возникновения остановки кровообращения может увеличить вероятность выживания до 49-75%. Каждая минута промедления с дефибрилляцией уменьшает вероятность выживания на 10-15%. | 4. Ранняя расширенная СЛР и постреанимационная помощь – качество лечения в постреанимационном периоле влияет на исход. |

Учитывая внезапность возникновения критических для здоровья людей ситуаций, интервал времени от момента остановки кровообращения или дыхания до прибытия медицинской помощи, стремительность изменений в организме, можно заключить, что жизнь пострадавшего в первые минуты инцидена зависит от очевидцев происшествия. Для оказания первой помощи людям, находящимся в критическом состоянии, на месте возникновения этого состояния. разработан комплекс жизнеспасающих мероприятий, не требующих медицинских знаний, специального (помимо защитных средств) оборудования и использования лекарственных препаратов – базовые реанимационные мероприятия. (схема 1)

|

Схема 1. Базовые реанимационные мероприятия.

| |||

| |||

Есть ответ Нет ответа

|  | |||

Нет ответа

Дыхание есть Дыхания нет

| |||

| |||

| |||

|

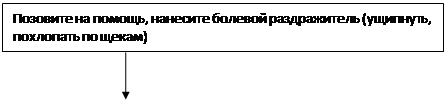

Подойдя к пострадавшему необходимо окликнуть его и нанести болевой раздражитель. При отсутствии у пострадавшего сознания наиболее типичным участком обструкции дыхательных путей является гортанно-глоточная область. У больных в бессознательном состоянии обструкция возникает при срединном положении головы или ее наклоне вперед (приведение подбородка к груди). В этих случаях расслабленные мышцы языка и шеи не могут поднять корень языка и шеи над задней стенкой глотки. Запрокидывание головы приводит к растяжению передних мышц шеи, за счет чего корень языка приподнимается и отходит от задней стенки глотки, а надгортанник – от входа в гортань. У пациента без сознания необходимо применить тройной прием Сафара для обеспечения проходимости верхних дыхательных путей (запрокинуть голову, выдвинуть вперед нижнюю челюсть и открыть рот).

Если в ротовой полости или глотке оказываются инородные тела, кровь или рвотные массы, являющиеся причиной обструкции дыхательных путей, их необходимо удалить пальцем, обернутым марлей, платком, тканью. Голова больного при этом должна быть повернута в сторону.

После восстановления проходимости верхних дыхательных путей необходимо проверить у пострадавшего наличие дыхания, для чего оказывающий помощь прикладывает ухо ко рту и носу пострадавшего и сморит на экскурсию грудной клетки. В течение превых минут после остановки сердца у пострадавшего может отмечаться едва заметное либо нечастое, шумное дыхание. Нельзя его путать с эффективным дыханием. На определение дыхания у пациента, используя зрение, слух и тактильное ощущение, нельзя отводить более 10 сек. если есть сомнения по поводу наличия нормального дыхания, необходимо действовать так, как в случае его отсутствия.

Если дыхание нормальное, придайте телу пострадавшего безопасное положение (на боку, таким образом, чтобы предупредить западение языка или попадание остатков пищи в дыхательных пути (при возникновении рвоты). Для этого сгибают ногу в коленном и тазобедренном суставах, подводят руку с той же стороны под ягодицу, и поворачивают пострадавшего на этот бок. Руку, находящуюся сверху, укладывают под голову, голову немного запрокидывают. Проверяют дыхание у пострадавшего каждые 5-7 мин.

При отсутствии нормального дыхания необходимо приступить к проведению массажа сердца.

Существуют два метода массажа сердца: открытый=прямой (ОМС) и закрытый=непрямой (ЗМС).

В настоящее время показаниями к открытому массажу сердца являются:

· наличие открытой грудной клетки в условиях операционной

· наличие тампонады сердца или напряженного пневмоторакса.

Доказано что взрослых пострадавших удается спасти чаще, если во время сердечно-легочной реанимации выполняют больше компрессий, даже в ущерб количеству вдуваний воздуха. Исследования продемонстрировали, что эффективный (с достаточной частотой и глубиной компрессий), безостановочный массаж сердца – основной залог выживания пострадавшего. Соотношение числа компрессий к частоте дыханий, равное 30:2, является наиболее эффективным и обеспечивает оптимальное соответствие кровотока доставке кислорода. Европейский совет по реанимации рекомендует следующие соотношений частоты компрессий и частоты дыханий:

| - при проведении СЛР без обеспечения герметичности дыхательных путей одним или двумя реаниматорами 30:2 |

|

- при проведении СЛР с обеспечением герметичности дыхательных путей (интубация трахеи или применение ларингеальной маски) компрессии грудной клетки проводят с частотой 120 в минуту, вентиляцию – с частотой вдохов 10 в минуту. При этом нажатия и искусственные вдохи осуществляются асинхронно (не делаются перерывы в проведении массажа на время искусственного вдоха). Это связано с тем, что одновременная компрессия грудной клетки и раздувание легких увеличивают коронарное перфузионное давление.

Очень важна регулярная смена реаниматора, проводящего закрытый массаж сердца (каждые 2 мин), поскольку при тщательном выполнении он быстро устает, глубины компрессий снижается из-за усталости до 4 см, что делает закрытый массаж сердца неэффективным.

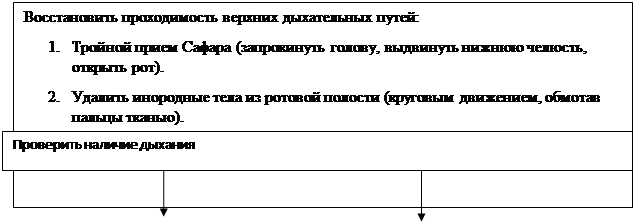

Техника непрямого массажа сердца.

При проведении закрытого массажа сердца пациент должен находиться на твердой ровной поверхности, на уровне колен оказывающего помощь или лежать на земле, а реаниматолог становится рядом с пострадавшим на колени.

Точка давления на грудину должна располагаться на границе средней и нижней трети последней. Для определения этой точки удобно использовать горизонтальную линию, соединяющую соски. В качестве альтернативного метода прощупывают основание мечевидного отростка (где нижние края реберной дуги соединяются по средней линии), кладут поперечно два пальца над этой точкой и вплотную к ним помещают край ладони. Компрессии грудной клетки проводятся двумя руками, но не силой рук, а массой туловища. Все компрессии выполняют резко. Основание ладони одной руки располагают на точке грудины, определенной ранее, таким образом, чтобы пальцы этой руки были ориентированы перпендикулярно оси грудины. Вторую ладонь устанавливают поверх первой, при этом пальцы нижней ладони остаются приподнятыми. Чтобы избежать перелома ребер надавливанием на боковые части грудной клетки, лучше сомкнуть пальцы «в замок».

При выполнении закрытого массажа сердца необходимо соблюдать следующие условия:

| · руки реанимирующего должны быть выпрямлены в локтевых суставах, как при выполнении компрессий, так и в покое; · лопатки реаниматора должны проецироваться на грудину пациента; · выполнение компрессий происходит за счет массы тела и мышц спины реаниматора; · после каждой компрессии грудная клетка должна полностью освобождаться от нагрузки и расправляться; · руки реанимирующего между компрессиями не отрываются от поверхности грудной клетки; · периоды надавливания и расправления грудной клетки должны быть равными по времени; · глубина компрессий не менее 5, но не более 6 см; · частота компрессий 100-120 в минуту. |

|

Типичные ошибки при проведении непрямого массажа сердца:

· нет жесткой основы для проведения массажа сердца (массаж сердца в кровати);

· резкие, рывкообразные и потом слишком короткие массажные толчки;

· невертикальное направление массажного толчка;

· паузы более 3 сек;

· сдавливание груди в проекции мечевидного отростка, а не в нижней половине грудины, как следствие – повреждение печени при переломе мечевидного отростка;

· смещение массажной площадки в стороны (чаще – влево) от средней линии, как следствие – чаще происходят переломы ребер с клиникой разбитой грудной клетки и неэффективной фазой декомпрессии;

· руки отрываются от грудины и резко ставятся на нее снова, как следствие - увеличивается опасность повреждения ребер.

В ситуации, когда отсутствует сознание и дыхание не определяется, в первую очередь необходимо думать о нарушении проходимости ВДП. Если проходимость ВДП не восстановлена и вентиляция лёгких неадекватна, то вся реанимация бесполезна!

Искусственная вентиляция легких является стандартом базовых реанимационных мероприятий. Цель искусственной вентиляции легких – уменьшить степень гипоксии. Для этого проводят ритмичное нагнетание воздуха в легкие в достаточном объеме (10 мл/кг, а при использовании кислорода – 7мл/кг масс тела). Искусственная вентиляция легких методом «рот в рот» и «рот в нос» с обеспечением герметизации дыхательных путей.

В условиях скорой медицинской помощи для проведения искусственной вентиляции легких чаще всего используют мешок Ambu с лицевой маской.

Чтобы обеспечить больший приток воздуха, необходимо плотное прилегание маски к лицу больного, поэтому в такой ИВЛ должны участвовать два спасателя.

При отсутствии специальных средств проведения ИВЛ следует прибегнуть, используя индивидуальные средства защиты, к экспираторному методу проведения ИВЛ «изо рта в рот» или «изо рта в нос» по следующей методике:

- освободить верхние дыхательные пути;

- при отсутствии потенциальных причин и данных о повреждении шейного отдела позвоночника разогнуть голову пациента или использовать воздуховод;

- прижать крылья носа пострадавшего к носовой перегородке одной рукой при проведении ИВЛ методом «изо рта в рот» или закрыть рукой рот, Если ИВЛ проводится методом «изо рта в нос»;

- сделать глубокий вдох;

- обхватить своими губами открытый рот (или нос) пострадавшего;

- произвести медленно (в течение 1 сек) искусственный вдох за счет своего выдоха, наблюдая за поднятием грудной клетки пациента;

- при отсутствии у пациента поднятия грудной клетки установить и устранить причину непроходимости дыхательных путей.

Оптимальным методом проведения ИВЛ подготовленными реанимирующими на догоспитальном этапе является ручной метод – дыхательным мешком с лицевой маской.

Критерии эффективности закрытого массажа сердца и искусственной вентиляции легких:

- на ЭКГ реанимационные (массажные) комплексы амплитудой 20мм с острыми вершинами;

- уменьшение бледности и цианоза кожи;

- сужение зрачков на свет.

Пальпируемая пульсация сонных или бедренных артерий не может быть мерой эффективности артериального кровотока!

Проверка сердечного ритма проводится каждые 2 минуты, для этого оптимально использовать ЭКГ.

1.7. Расширенная сердечно-легочная реанимация

Расширенная сердечно-легочная реанимация (специализированный реанимационный комплекс) является продолжением и дополнением базовой сердечно-легочной реанимации.

Вторым этапом оказания помощи при клинической смерти после базовых реанимационных мероприятий является расширенная сердечно-легочная и церебральная реанимация. Основным отличием этого этапа от базовой СЛР является использование при оказании помощи высокотехнологичных устройств и медикаментов, что требует специальной подготовки людей, осуществляющих реанимацию. Так, расширенная СЛР включает проведение дефибрилляции по показаниям, инструментальные, инвазивные методы обеспечения и поддержания проходимости дыхательных путей, ИВЛ ручным и автоматическим методами, установление венозного или внутрикостного доступа с введением лекарственных препаратов, проведение по показаниям ЭКС, а также выявление и лечение возможных обратимых причин остановки кровообращения.

Для правильного выбора алгоритма оказания помощи расширенная реанимация должна начинаться с установки электрофизиологических механизмов прекращения кровообращения. Причем в первые минуты клинической смерти определять ритм сердца необходимо принтером дефибриллятора-монитора с минимальной затратой времени.

Нарушения ритма, приводящие к остановке кровообращения, подразделяются на 2 группы: нарушения ритма, требующие проведения дефибрилляции (фибрилляция желудочков/желудочковая тахикардия без пульса (ФЖ/ЖТ)) и ритмы, не требующие этого (асистолия и электромеханическая диссоциация (ЭМД)). .

Включает в себя использование лекарственных средств и реанимационного оборудования в зависимости от причин, вызвавших остановку кровообращения.

Дефибрилляция – способ восстановления эффективного сердечного ритма при фибрилляции желудочков. Различают механическую и электрическую дефибрилляцию.

В момент развития клинической смерти необходимо как можно быстрее восстановить синусовый ритм. При отсутствии подготовленного к работе дефибриллятора врачу необходимо, не теряя времени, воспользоваться приёмом, который назван прекордиальным ударом.

Прекардиальный удар - это попытка рефлекторного воздействия на миокард путём резкого повышения внутригрудного давления и преобразования механической энергии в электрический потенциал, восстанавливающий нормальный ритм сердца.

Прекардиальный удар имеет смысл только в первые 10 секунд, когда реаниматолог непосредственно наблюдает на мониторе начало трепетания желудочков или желудочковой тахикардии без пульса, а дефибриллятор в данный момент недоступен.

Электрическая дефибрилляция - применение контролируемого электрического разряда для прекращения фибрилляции желудочков и восстановления эффективного сердечного ритма.

Абсолютные показания к электрической дефибрилляции:

- желудочковая тахикардия без пульса;

- фибрилляция желудочков.

Сегодня электрическая дефибрилляция – единственный эффективный метод восстановления сердечной деятельности при фибрилляции желудочков.

Вероятность удачной дефибрилляции в течение 1-й минуты - 90%, с каждой последующей минутой это вероятность сокращается на 7-10% и к 12-й минуте составляет всего 2-5%.

В современных рекомендациях по сердечно - легочной реанимации Американской кардиологической ассоциации, Европейского совета по реанимации и Международного комитета по координации в области реаниматологии отмечено, что энергия разряда при первой дефибрилляции биполярными импульсами должна быть в пределах от 150 до 200 Дж.

Чем больше энергия разряда, тем эффективнее дефибрилляция! Но при этом выше вероятность повреждения миокарда и внутренних органов избыточным электрическим током.

Обычно один электрод помещают справа от грудины под ключицей, а второй – на уровне левого соска (чтобы центр электрода находился на левой срединно-подмышечной линии), а если электрод спинной - под левой лопаткой. Полярность наложения электродов не имеет решающего значения, поскольку при их верной позиции («грудина» и «верхушка») на экране дефибриллятора проецируется правильно ориентация комплекса QRS. Между электродами и кожей прокладывают салфетки, хорошо смоченные 7-10% раствором натрия хлорида, или используют специальные токопроводящие пасты. В момент нанесения разряда электроды с силой (примерно 10 кг) прижимают к грудной клетке, чтобы уменьшить объем лёгких и электрическое сопротивление грудной клетки.

Незамедлительно после нанесения электрического разряда в течение 2 мин выполняют базовый комплекс сердечно-легочной реанимации и только после этого в течение 2 минут оценивают сердечный ритм пострадавшего.

Методика проведения электрической дефибрилляции:

1) включить электропитание, выключить переключатель синхронизации дефибриллятора

(если эта функция имеется);

2) установить по шкале требуемый заряд;

3) смазать пластины гелем;

4) установить электроды на грудной клетке: один – справа от верхней части грудины

непосредственно ниже правой ключицы, второй – сбоку от левого соска;

5) пластины плотно (с усилием не менее 10 кг для взрослых) прижать к грудной стене,

чтобы уменьшить объем легких и электрическое сопротивление;

6) зарядить прибор нажатием соответствующей кнопки;

7) обязательно громко произнести команду: «отойти всем от больного!», убедиться, что

никто не располагается рядом с больным;

8) произвести дефибрилляцию нажатием соответствующих выключателей.

Важно во время работы с дефибриллятором придерживаться инструкций и правил техники безопасности, предусмотренных заводом – производителем!

Главное при выполнении электрической дефибрилляции – безопасность спасателя!

Правила техники безопасности при работе с дефибриллятором:

- необходимо строго соблюдать порядок работы с дефибриллятором;

- не допускать случайного нажатия кнопок управления дефибриллятором;

- не прикасаться к трубам водопроводной, газовой или отопительной сети, а также исключить возможность других вариантов заземления персонала, работающего с дефибриллятором;

- исключить возможность прикосновения окружающих к больному в момент нанесения разряда;

- следить за тем, чтобы изолирующая часть электродов и руки работающего с дефибриллятором были сухими.

Основные лекарственные препараты, используемые при реанимации и пути их введения.

Пути введения медикаментов при реанимации: внутривенный (центральные и периферические вены), внутрикостный. Нерекомендуемые пути введения: эндотрахеальный, внутрисердечный, внутриартериальный, в вены кистей и нижних конечностей, внутримышечный и подкожный.

По современным представлениям, применение лекарственных средств во время сердечно-легочной реанимации отошло на второй план и уступило место дефибрилляции, закрытому массажу сердца и искусственной вентиляции легких.

При использовании лекарственных средств вовремя сердечно-легочной реанимации необходимо:

- быть уверенным в том, какие лекарственные средства действительно показаны;

- понимать эффекты применяемых препаратов;

- удостовериться в правильности назначения, введения и дозировки препарата.

Адреналин 0,1% 1 мл. Эффективность адреналина при сердечно-легочной реанимации может быть обусловлена его способностью предупреждать спадание сонных артерий и повышать артериальное давление как во время надавливания на грудину, так и в период диастолы, а также вызывать централизацию кровотока за счёт спазма артерий брюшной полости и почек.

Препарат вводят внутривенно или внутрикостно по 1 мл (1 мг) каждые 3 минуты в течение всей реанимации (адреналин при внутривенном введении действует до 5 минут). Первая доза вводится при сохраняющейся ФЖ после третьего электрического разряда (адреналин может повысить эффективность следующей дефибрилляции), а при асистолии или ЭМД – сразу при наличии пути введения (внутривенного или внутрикостного). Оптимальных и максимальных доз для адреналина при сердечно-легочной реанимации нет, но применять нарастающие и высокие дозы чаще всего нецелесообразно.

Амиодарон (кордарон) – антиаритмический препарат III класса. Не доказано, что введение антиаритмических препаратов повышает выживаемость пациентов при клинической смерти на догоспитальном этапе. Несмотря на это, амиодарон является препаратом выбора у пациентов с фибрилляцией желудочков и желудочковой тахикардией, устойчивой к первым трём разрядам.

Если в постреанимационный период сохраняется выраженная электрическая нестабильность миокарда, требуется постоянная инфузия амиодарона в течение 24 часов до максимальной суточной дозы 900 мг (6 ампул по 3 мл).

Перед введением амиодарон разводят в 5% растворе глюкозы, особенно при введении шприцами (5% глюкоза уменьшает «эффект прилипания» амиодарона к пластиковой стенке).

Лидокаин 2% – антиаритмический препарат Ib класса. Согласно Европейским рекомендациям по сердечно-легочной реанимации 2010г., лидокаин может применяться во время сердечно - легочной реанимации в качестве альтернативы амиодарону, если амиодарон недоступен.

Магнезии сульфат 25% 10 мл. Магний является важным компонентом многих ферментных систем, особенно связанных с образованием АТФ в мышцах. Магний также улучшает сократительный ответ «оглушенного» миокарда, ограничивает зону инфаркта за счет механизма, который до сих пор еще полностью не изучен.. Есть факты, которые говорят о пользе применения магния при рефрактерной ФЖ.

Атропина сульфат 0,1% - 1,0 мл. Нет доказательств, что применение атропина эффективно при асистолии или ЭМД, поэтому в настоящее время целесообразность его применения сомнительна.