5. Поручить Президиуму Верховного Совета СССР назначить день выборов.

Председатель Президиума

Верховного Совета СССР

М.КАЛИНИН

Секретарь Президиума

Верховного Совета СССР

А.ГОРКИН

Москва, Кремль

3 августа 1940 года

СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

ЗАКОН

ОБ ИЗМЕНЕНИИ И ДОПОЛНЕНИИ СТАТЕЙ 13, 23 И 48

КОНСТИТУЦИИ (ОСНОВНОГО ЗАКОНА) СССР

В связи с образованием Союзной Молдавской Советской Социалистической Республики и принятием в Союз Советских Социалистических Республик Союзной Литовской Советской Социалистической Республики, Союзной Латвийской Советской Социалистической Республики и Союзной Эстонской Советской Социалистической Республики внести изменения и дополнения в статьи 13, 23 и 48 Конституции (Основного Закона) СССР, изложив эти статьи следующим образом:

"Статья 13. Союз Советских Социалистических Республик есть союзное государство, образованное на основе добровольного объединения равноправных Советских Социалистических Республик:

Российской Советской Федеративной Социалистической Республики,

Украинской Советской Социалистической Республики,

Белорусской Советской Социалистической Республики,

Азербайджанской Советской Социалистической Республики,

Грузинской Советской Социалистической Республики,

Армянской Советской Социалистической Республики,

Туркменской Советской Социалистической Республики,

Узбекской Советской Социалистической Республики,

Таджикской Советской Социалистической Республики,

Казахской Советской Социалистической Республики,

Киргизской Советской Социалистической Республики,

Карело-Финской Советской Социалистической Республики,

Молдавской Советской Социалистической Республики,

Литовской Советской Социалистической Республики,

Латвийской Советской Социалистической Республики,

Эстонской Советской Социалистической Республики".

"Статья 23. Украинская Советская Социалистическая Республика состоит из областей: Аккерманской, Винницкой, Волынской, Ворошиловградской, Днепропетровской, Дрогобычской, Житомирской, Запорожской, Каменец-Подольской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сталинской, Станиславской, Сумской, Тарнопольской, Харьковской, Черниговской и Черновицкой".

"Статья 48. Верховный Совет СССР избирает на совместном заседании обеих палат Президиум Верховного Совета СССР в составе: Председателя Президиума Верховного Совета СССР, шестнадцати его заместителей, Секретаря Президиума и 24 членов Президиума.

Президиум Верховного Совета СССР подотчетен Верховному Совету СССР во всей своей деятельности".

Председатель Президиума

Верховного Совета СССР

М.КАЛИНИН

Секретарь Президиума

Верховного Совета СССР

А.ГОРКИН

Москва, Кремль

7 августа 1940 года

В сентябре 1940 г. Германия, Италия и Япония подписали так называемый «Берлинский пакт» о разграничении сфер влияния в Европе и Азии.

Одновременно с этим Берлин решил прозондировать почву относительно дальнейших планов советского политического руководства.

С этой целью в октябре 1940 г. германский министр иностранных дел И. Риббентроп передал И.В. Сталину послание, в котором предложил направить с официальным визитом в Берлин главу советского правительства и наркома иностранных дел СССР В.М. Молотова для «согласования долгосрочных политических целей и разграничения сферы интересов в мировом масштабе».

22 октября Берлин получил из Москвы положительный ответ на свое предложение, и 10 ноября 1940 г. советская делегация во главе с В.М. Молотовым прибыла в столицу нацистской Германии.

Вечером того же дня состоялась встреча В.М. Молотова с А. Гитлером, в ходе которой германский канцлер предложил Советскому Союзу наряду с Германией, Италией и Японией принять участие в разделе сфер влияния в мире.

В частности, было заявлено, что сферой жизненных интересов Германии остается практически вся территория Западной и Центральной Европы, Италия должна сосредоточить свои усилия на Средиземноморском регионе, Япония — на Дальнем Востоке и островах Океании, а Советский Союз мог бы обратить свои взоры на южном направлении, ориентируясь на Иран, Индию, Персидский залив и другие стратегические районы этого обширного региона.

Проинформировав И.В. Сталина о состоявшейся беседе с А. Гитлером, В.М. Молотов получил из Москвы указание не форсировать развитие событий, а более подробно прояснить вопросы, связанные с развитием обстановки на европейском континенте.

13 ноября 1940 г. в ходе новых встреч, состоявшихся с А. Гитлером и И. Риббентропом, германская сторона вновь подняла вопрос о разграничении сфер влияния в мире, однако В.М. Молотов и на сей раз уклонился от прямого ответа и перевел разговор на проблемы европейской безопасности и торгово-экономических отношений между СССР и Германией.

Получив заверения в «искренней дружбе и партнерстве», советская делегация покинула Берлин, так и не решив ни одного ключевого вопроса двусторонних отношений.

Сам характер состоявшихся переговоров не оставил никаких сомнений в том, что вопрос о начале неизбежной войны между СССР и Германией является лишь вопросом времени.

Стремясь обезопасить свои огромные дальневосточные рубежи, советское политическое руководство весной 1941 г. добилось подписания крайне важного договора о нейтралитете с милитаристской Японией.

Оккупировав к тому времени весь Северный Индокитай, токийское правительство Ф. Коноэ расширило свою экспансию в южном направлении, и в силу этого обстоятельства не желало быть раньше времени втянутым в новую войну с СССР по союзническим обязательствам с Германией и Италией.

Кроме того, японская военщина была крайне возмущена тем, что Берлин в августе 1939 г., не согласовав свои возможные шаги в отношении СССР, нарушив «Антикоминтерновский пакт», пошел на заключение «Пакта Молотова-Риббентропа».

По этой причине Токио с большой охотой пошло на предложение советской стороны о подписании советско-японского договора о нейтралитете, который был заключен 13 апреля 1941 г. после непростых переговоров главы советского правительства и наркома иностранных дел В.М. Молотова с министром иностранных дел Японии Е. Мацуокой.

13. Миф о том что И.В. Сталин планировал нападение на Германию в 1941 году в частности и в ближайшие десять лет в целом.

НАСТУПЛЕНИЕ ЭРЫ БИПОЛЯРНОГО МИРА И КРИЗИС «СРЕДНИХ ДЕРЖАВ», 1919–1942

Послевоенный мировой порядок

Государственные деятели ведущих и малых держав, собравшиеся в Париже в начале 1919 года для выработки мирного договора, столкнулись с целым рядом проблем — более масштабных и трудноразрешимых, чем стоявшие перед их предшественниками в 1856, 1814–1815 и 1763 годах.

И хотя многие вопросы могли быть урегулированы и включены в сам Версальский мирный договор (28 июня 1919), беспорядки, охватившие практически всю Восточную Европу из-за соперничества этнических групп, конкурирующих как «государства-правопреемники», Гражданская война и интервенция в России, а также националистические реакционные настроения Турции по отношению к западной части Малой Азии свидетельствовали о том, что многие моменты не были решены вплоть до 1920-го, а в некоторых случаях и до 1923 года. Однако в целях экономии времени эти соглашения будут рассмотрены в целом, а не в соответствии с фактической хронологией урегулирования.

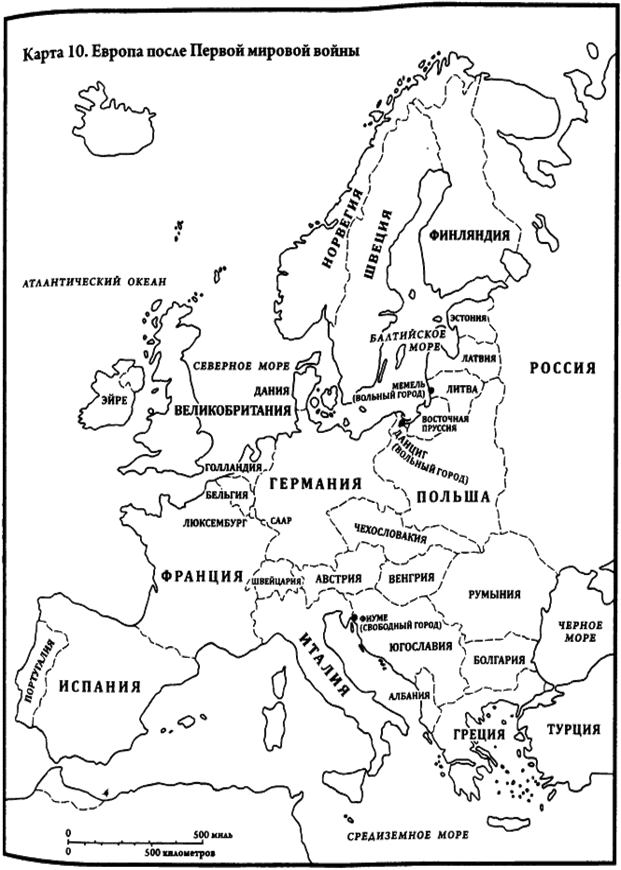

Самым поразительным изменением в Европе с территориальной и юридической точек зрения было появление группы национальных государств — Польши, Чехословакии, Австрии, Венгрии, Югославии, Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы — вместо земель, бывших ранее частью империй Габсбургов, Романовых или Гогенцоллернов.

Несмотря на то что Германия, благодаря своей этнической целостности, понесла намного меньшие территориальные потери в Восточной Европе, чем Советская Россия или развалившаяся Австро-Венгерская империя, удар по ее могуществу был нанесен с другой стороны: Франция вернула себе Эльзас-Лотарингию, были скорректированы границы с Бельгией и Данией, Рейнскую область оккупировали войска Антанты, французы получили в собственность и использовали в своих интересах ресурсы Саара, в отношении «демилитаризации» были приняты беспрецедентные условия (например, Германии разрешили оставить лишь крохотную армию и такой же военно-морской флот береговой обороны, но запретили иметь ВВС, танки и подлодки и разогнали прусский генштаб), кроме того, на страну были наложены огромные репарации.

Вдобавок ко всему Германия также лишилась своих обширных колониальных владений в пользу британских доминионов со статусом самоуправления и Франции — точно так же Турция вскоре обнаружила, что ее ближневосточные территории благодаря недавно созданной Лиге Наций попали под мандатное управление Великобритании и Франции. На Дальнем Востоке Япония унаследовала ранее принадлежавшие Германии группы островов к северу от экватора, но при этом ей пришлось в 1922 году вернуть Китаю Шаньдун.

На Вашингтонской конференции (1921–1922) ведущие державы признали статус-кво территорий в Тихоокеанском регионе и на Дальнем Востоке и согласились ограничить размер своих линейных флотов исходя из определенной формулы, таким образом положив конец англо-американо-японской гонке наращивания военно-морских сил. К началу 1920-х годов как на Западе, так и на Востоке международная система, казалось, уже стабилизировалась, оставшиеся (или грозящие возникнуть в будущем) трудности теперь могла разрешить Лига Наций, которая регулярно собиралась в Женеве, несмотря на неожиданное отступничество Соединенных Штатов{560}.

Внезапный переход американцев в 1920 году к политике относительного внешнего изоляционизма стал еще одним противоречием к наблюдаемым тогда тенденциям в системе мировых держав, берущим свое начало, как было описано выше, в 1890-х годах. По мнению пророков мировой политики начала XX века, на международной арене все большее, если не доминирующее влияние очевидным образом получали три державы, активно наращивавшие свою мощь, — Германия, Россия и Соединенные Штаты.

Вместе с тем первая потерпела оглушительное поражение в войне, вторую разрушила революция, а затем победившие большевики изолировали страну от внешнего мира, третьи же, безусловно, хотя и превратились к 1919 году в самое могущественное в мире государство, предпочли не становиться центром мировой дипломатии.

В результате вся международная политика на протяжении 1920-х годов и даже далее была так или иначе сконцентрирована вокруг действий Франции и Великобритании, даже при том что обе страны сильно пострадали в результате Первой мировой войны, и Лиги Наций, где опять же активную роль играли французские и британские государственные деятели.

Австро-Венгрия прекратила свое существование. Италия, где после 1922 года Национальная фашистская партия под руководством Муссолини начала прибирать к рукам власть, вела себя относительно тихо, как и Япония после решений, принятых на Вашингтонской конференции (1921–1922).

В итоге, как ни странно, центром мировой политики по-прежнему оставалась Европа, но как мы увидим далее, это была искусственная ситуация. Дипломаты того периода занимались в большей степени «поиском решений для обеспечения безопасности Франции» на случай возрождения Германии в будущем.

Оставшись без специальных англо-американских военных гарантий в то самое время, когда американский сенат отклонил ратификацию Версальского мирного договора, французы бросились на поиски возможных альтернативных решений: способствовали созданию «антиревизионистского» блока государств Восточной Европы (так называемую Малую Антанту, 1921), заключили отдельные союзы с Бельгией (1920), Польшей (1921), Чехословакией (1924), Румынией (1926) и Югославией (1927), содержали значительные сухопутные и военно-воздушные силы, призванные внушать благоговейный страх немцам и способные оперативно реагировать, как это было во время Рурского кризиса (1923), когда Германия отказалась дальше выполнять свои обязательства по выплате репараций, и усиленно старались получить у последующих британских кабинетов министров новые гарантии обеспечения целостности и неприкосновенности границ Франции, что косвенным образом было достигнуто в рамках Локарнских договоров (1925){561}.

Это был также период интенсивной финансовой дипломатии, так как увязывание вопросов германских репараций и союзнических военных долгов запутало отношения не только между победителями и побежденным, но также и между Соединенными Штатами и их бывшими европейскими союзниками{562}.

Компромиссный финансовый план Дауэса (1924) в значительной степени упорядочил ситуацию и подготовил почву для Локарнских договоров, подписанных через год, далее Германия присоединилась к Лиге Наций, а затем был принят план Юнга (1929), скорректировавший вопросы финансовых расчетов.

К концу 1920-х годов Европа вновь начала оживать, Лига Наций определенно уже стала важной составляющей международной системы, руководители многих стран торжественно обещали (в соответствии с Парижским договором, 1928) не использовать военное вмешательство для разрешения межгосударственных споров.

Дипломатия вернулась в свое привычное русло. На мировую арену вышли государственные деятели образца «позднего Меттерниха и Бисмарка», такие как Штреземан, Бриан и Остин Чемберлен, периодически встречавшиеся то на одном, то на другом европейском курорте, чтобы вершить судьбы мира.

Однако, несмотря на первое впечатление, ключевые структуры международной политической системы после 1919 года претерпели значительные изменения и стали гораздо более хрупкими по сравнению с теми, что определяли политику полвека назад.

Во-первых, потери населения и нанесенный странам-участницам экономический ущерб за четыре с половиной года «тотальной» войны были воистину чудовищны. В ходе военных действий погибло около 8 млн. человек, 7 млн. стали инвалидами, еще 15 млн. получили «более или менее серьезные ранения»{563} — подавляющее большинство находились в самом расцвете лет. Кроме того, Европа, без учета России, потеряла более 5 млн. человек гражданского населения вследствие так называемых «причин, вызванных войной» («принесенных войной болезней, голода и лишений»){564}; потери России в Первой мировой вкупе с Гражданской войной были намного больше. Дефицит рождаемости в военные годы (поскольку огромное количество мужчин было отправлено на фронт, и воспроизводство населения, таким образом, не могло поддерживать довоенный уровень) также был крайне высок.

Наконец, после того, как отгремели главные сражения, послевоенные приграничные конфликты, например в Восточной Европе, Армении и Польше, вызвали нешуточную резню; кроме того, все ослабленные войной регионы пострадали от ужасной эпидемии «испанки» в 1918–1919 годах, забравшей еще несколько миллионов жизней.

Таким образом, итоговый список потерь за этот расширенный период может насчитывать порядка 60 млн. человек, из которых почти половина приходится на Россию, но цифры по Франции, Германии и Италии также поражают воображение. Измерить личные страдания и психологические потрясения, вызванные подобной человеческой катастрофой, невозможно, однако очевидно, почему она так глубоко затронула всех участников — от государственных деятелей до крестьян.

Цена войны с точки зрения материальных затрат оказалась также беспрецедентной, а те, кто собственными глазами видел произведенные войной опустошения в северной Франции, Польше и Сербии, были потрясены до глубины души: сотни тысяч домов разрушены, фермы разорены, сотни километров дорог, железнодорожных путей и телеграфных линий взорваны, домашний скот пущен под нож, сотни гектаров леса уничтожены, огромные площади ставших непригодными сельхозугодий из-за невзорвавшихся снарядов и мин.

Если добавить к этому потери флота, прямые и косвенные затраты на мобилизацию и кредиты, привлеченные воюющими сторонами, полная стоимость войны становится просто непостижимой — порядка $260 млрд., что «приблизительно в шесть с половиной раз превышает размер всех государственных долгов, накопленных в мире с конца XVIII века и до начала Первой мировой войны»{565}.

После десятилетий роста показатели мировой обрабатывающей промышленности начали стремительно падать, и в 1920 году объем производства все еще отставал от уровня 1913 года на 7%. В то же время уровень производства сельхозпродукции был примерно на треть ниже обычного, а объем экспорта составлял приблизительно лишь половину довоенного. Война и ее последствия замедлили рост европейской экономики в целом примерно на восемь лет[51], но ряду стран на восстановление потребовалось еще больше времени.

Россия вполне ожидаемо на пике происходящих там беспорядков в 1920 году зафиксировала самый низкий показатель объема промышленного производства — 13% от уровня 1913 года; в свою очередь, в Германии, Франции, Бельгии и на большей части Восточной Европы объем промышленного производства был как минимум на 30% ниже довоенного{566}.

Одни страны пострадали от войны больше, другие меньше, но многие все же улучшили свои экономические показатели. Это подтверждает тот факт, что современная война и стимулируемый ею рост промышленного производства оказывает также и положительное влияние.

С точки зрения экономики и технического прогресса в эти годы мир увидел немало нового: в производстве легковых и грузовых автомобилей, в авиации, в технологиях нефтепереработки и химическом производстве, в электротехнической промышленности, в производстве красителей и выплавке легированной стали, в области заморозки и консервирования и во многих других сферах{567}.

Естественно, развить подобного рода новации и зарабатывать на них было легче в условиях, когда страна располагалась далеко от линии фронта. Вот почему Соединенные Штаты, а также Канада, Австралия, Южная Африка, Индия и отчасти страны Южной Америки получили сильный стимул к развитию своей экономики благодаря росту спроса на промышленную продукцию, сырье и продовольствие со стороны Европы, пережившей столь изнурительную войну.

Как в предыдущих меркантилистских конфликтах, потери одной страны обернулись выгодой для другой, избежавшей затрат на войну или по крайней мере боевых действий на своей территории.

Таблица 26.

Мировые индексы производства продукции обрабатывающей промышленности, 1913–1925{568}

| 1913 г. | 1920 г. | 1925 г. | |

| Весь мир | 100 | 93,6 | 121,6 |

| Европа[52] | 100 | 77,3 | 103,5 |

| СССР | 100 | 12,8 | 70,1 |

| США | 100 | 122,2 | 148,0 |

| Остальной мир | 100 | 109,5 | 138,1 |

Данные о мировом выпуске продукции обрабатывающей промышленности очень показательны в этом отношении, они демонстрируют, до какой степени Европа (и особенно СССР) пострадала в результате войны, в то время как другие регионы, наоборот, извлекли из нее существенную выгоду.

До некоторой степени, конечно, распространение индустриализации из Европы на оба американских континента, Японию, Индию и Австралазию и расширение доли последних в мировой торговле было просто продолжением наметившихся еще в конце XIX века экономических тенденций.

Так, согласно загадочным расчетам, уже упомянутым ранее, Соединенные Штаты при сохранении темпов роста производства до 1914 года, скорее всего, настигли бы Европу уже в 1925-м{569}, война лишь ускорила процесс на шесть лет, позволив США добиться этого уже к 1919 году. С другой стороны, в отличие от изменений в 1880–1913 годах, эти сдвиги в глобальном экономическом балансе произошли в условиях не мирного времени, в течение нескольких десятилетий и под влиянием рыночных факторов.

При этом факторы войны и блокады сформировали свои собственные императивные потребности и, таким образом, внесли масштабные коррективы в естественные модели мирового производства и торговли. Например, к середине войны значительно увеличились судостроительные мощности (особенно в Соединенных Штатах), чтобы восполнить потери подводной войны, но после 1919–1920 годов в мире произошел избыток производства.

Опять же уровень производства сталелитейной промышленности континентальной Европы за время войны упал, тогда как в тех же Соединенных Штатах и Великобритании резко вырос; но после того как европейское сталелитейное производство восстановилось, в мире возникли гигантские избыточные мощности.

Эта проблема затронула также еще более масштабный сектор экономики — сельское хозяйство. За время войны объем производимой сельхозпродукции в континентальной Европе сократился, а довоенная экспортная торговля зерном, которым славилась Россия, сошла на нет; в то же время наблюдался значительный рост производства в Северной и Южной Америке и Австралазии, где местные фермеры, бесспорно (хотя и непреднамеренно), выиграли от смерти австрийского эрцгерцога в 1914 году.

Но к концу 1920-х годов, когда европейское сельское хозяйство смогло возродиться, производители во всем мире столкнулись со снижением спроса и, соответственно, падением цен{570}.

Такого рода структурные нарушения затронули все регионы, но сильнее всего они ощущались в восточной части Центральной Европы, где хрупким «государствам-правопреемникам» приходилось решать вопросы формирования новых границ, разрушенных рынков и искаженных коммуникаций.

Заключение мира в Версале и перекраивание карты Европы по (примерно) этническому признаку сами по себе не гарантировали восстановления экономической стабильности.

Наконец, финансирование войны вызвало беспрецедентные экономические, а позднее и политические проблемы. Мало кто из участников конфликта (Великобритания и Соединенные Штаты — исключение) попытался оплатить свои расходы на войну, повысив налоги, вместо этого большинство государств сделали ставку на заимствования, исходя из того, что все счета покроет побежденный противник, как это произошло с Францией в 1871 году.

Быстро росли государственные долги, не обеспеченные теперь золотом; государственные казначейства наводняли рынок бумажными деньгами и тем самым стимулировали безумный рост цен{571}. В условиях экономической разрухи и изменения территориальных границ, вызванных войной, ни одна из европейских стран не была готова в 1919 году вслед за Соединенными Штатами перейти на золотой стандарт.

Слабая денежно-кредитная и налоговая политика привела к непрекращавшемуся росту инфляции и его пагубным последствиям в странах Центральной и Восточной Европы. Конкурентное обесценивание национальной валюты, предпринятое в отчаянной попытке повысить объемы экспорта, вызвало еще большую финансовую нестабильность и усилило противостояние политических сил.

Ситуацию усложняли трудноразрешимые вопросы, связанные с кредитными обязательствами внутри Антанты и требованиями победителей (особенно Франции) о выплате Германией существенных репараций. Все европейские союзники имели долговые обязательства перед Великобританией и в меньшей степени перед Францией, в то время как эти две были по уши в долгах перед Соединенными Штатами.

Аннулирование большевиками огромных займов России на сумму в $3,6 млрд., настойчивые требования американцев вернуть деньги, отказ Франции, Италии и других стран платить по долгам, пока они не получат репараций от Германии, заявление немцев о том, что они не в состоянии выплатить требуемые суммы, — все это превратилось в годы жестких споров, которые резко охладили политические отношения между Западной Европой и раздраженными Соединенными Штатами{572}.

Если споры и поутихли немного после принятия плана Дауэса (1924), то их политические и социальные последствия оказались огромными, особенно во время гиперинфляции в Германии, разразившейся за год до того. Также вызывало беспокойство, хотя и менее осознаваемое современниками, что очевидная финансовая и коммерческая стабилизация мировой экономики к середине 1920-х годов зиждится на гораздо более сомнительных основах, чем до Первой мировой войны.

Большинство стран к тому времени хотя и вернулись к золотому стандарту, но не восстановили существовавший до 1914 года хрупкий (и почти саморегулирующийся) механизм международной торговли и денежных потоков, центром которого был лондонский Сити.

Лондон отчаянно старался вернуть себе эту роль, в том числе сделав в 1925 году попытку зафиксировать обменный курс фунта стерлингов на довоенном уровне (1 фунт стерлингов = 4,86 доллара США), что ударило по британским экспортерам и возобновило активное крупномасштабное кредитование за границей.

Так или иначе, в промежутке между 1914 и 1919 годом центр мировых финансов естественным образом переместился на другую сторону Атлантики, поскольку Европа наращивала свои международные долговые обязательства, а Соединенные Штаты превращались в самого большого кредитора в мире.

С другой стороны, отличная от других структура американской экономики — менее зависимая от внешней торговли и в наименьшей степени интегрированная в мировую экономику, скорее протекционистская (особенно в сельском хозяйстве), чем придерживающаяся принципов свободной торговли, не имеющая в строгом смысле эквивалента Банка Англии, испытывающая намного более сильные колебания в периоды подъемов и спадов, зависящая от политиков, подверженных более сильному влиянию со стороны того или иного местного лобби, — означала, что международная финансовая и коммерческая система лишилась постоянного центра и приобрела определенные изъяны.

Не было теперь никакого реального «кредитора последней инстанции», предоставляющего долгосрочные кредиты на проекты инфраструктурного развития мировой экономики и покрытие временных разрывов в международных расчетах{573}.

Эти структурные недостатки вскрылись в конце 1920-х годов, когда произошел большой отток долларов из Соединенных Штатов в виде краткосрочных кредитов европейским правительствам и муниципалитетам; все были готовы предложить высокие процентные ставки, чтобы воспользоваться этйми средствами (не всегда, правда, разумно) как для развития, так и для покрытия разрывов в своем платежном балансе.

Таким образом, использование коротких денег для финансирования долгосрочных проектов со значительными объемами инвестиций (особенно в Центральной и Восточной Европе), до сих пор продолжавшееся в аграрном секторе, увеличило давление на цены на сельхозпродукцию, заставив их постоянно снижаться, затраты же на обслуживание этих долгов угрожающе росли, и так как их невозможно было погасить за счет экспорта, приходилось брать для этого новые кредиты, — система рухнула летом 1928 года, когда начавшийся в Америке бум (и резкое повышение процентных ставок федеральной резервной системой) резко сократил отток капитала.

Бум закончился «крахом Уолл-стрит» в октябре 1929 года, а дальнейшее сокращение объемов американского кредитования спровоцировало цепную реакцию, которая, казалось, была просто неуправляемой: отсутствие доступных кредитов уменьшило и инвестиции, и потребление; сжавшийся спрос в промышленно развитых странах больно ударил по производителям продовольствия и сырья, которые в отчаянии увеличили предложение, а затем пережили практически всеобщий ценовой коллапс, что, в свою очередь, лишило их возможности покупать промышленные товары. Дефляция и последовавшие распродажа золота и обесценение валюты, ограничительные меры в сфере коммерции и капиталов, объявление дефолта по международным долгам стали типичным явлением — каждое нанесло удар по мировой торговой и кредитной системе.

Архипротекционистский тариф Смута — Хоули, принятый (с расчетом помочь американским фермерам) единственной страной со значительным активным торговым балансом, еще больше затруднил другим странам возможность зарабатывания долларов и привел к неизбежным репрессиям, разрушившим американский экспорт.

К лету 1932 года объем промышленного производства во многих странах составлял лишь половину уровня 1928 года, а мировая торговля ужалась на треть. Объем европейской торговли ($58 млрд., 1928) в 1935 году еще снизился до $20,8 млрд., что, в свою очередь, негативно отразилось на перевозке грузов, судостроении, страховании и пр.{574}

Учитывая всю серьезность глобальной депрессии и вызванной ею массовой безработицы, у международной политики не было шансов избежать катастрофы.

Жесткая конкуренция в сфере промышленного производства, сырья и продовольствия повысила градус народного негодования и побудила многих политиков, видящих недовольство своих избирателей, сделать попытку заставить заплатить иностранцев; более радикально настроенные группы, особенно правого толка, использовали в своих интересах экономическую разруху, чтобы напасть на всю либерально-капиталистическую систему и призвать к агрессивной «национальной» политике, поддержанной при необходимости силой.

Более хрупкие демократические государства — Веймарская Германия особенно, но также Испания, Румыния и другие — сгибались под тяжестью политико-экономической напряженности. Осторожные консерваторы, стоявшие у руля в Японии, были отодвинуты от власти националистами и милитаристами. Демократические государства Запада лучше пережили эти штормы, но их государственные деятели были вынуждены сконцентрироваться на управлении внутренней экономикой, все более и более скатываясь к реализации подхода «разори соседа».

Ни Соединенные Штаты, ни Франция, обладатели самых больших золотых запасов, не были готовы выручать должников. Франция все больше склонялась к тому, чтобы использовать свой финансовый потенциал для управления политикой Германии (что только усилило негодование с другой стороны Рейна) и поддержки собственной европейской дипломатии.

Мораторий Гувера на германские репарации, который привел французов в бешенство, невозможно было отделить от вопросов сокращения военных долгов (и в конечном счете неплатежей по ним), что, в свою очередь, разозлило американцев.

Конкурентное обесценение валюты и разногласия, возникшие на Международной экономической конференции в 1933 году относительно курса доллара к фунту стерлингов, дополнили эту мрачную картину.

К тому времени космополитичный мировой порядок разделился на несколько конкурирующих групп: стерлинговый блок, основанный на британских торговых принципах и усиленный «имперскими предпочтениями» Оттавской конференции (1932); золотой блок во главе с Францией; блок иены, зависящий от Японии на Дальнем Востоке; долларовый блок, управляемый США (после того как Рузвельт также отказался от золотого стандарта); и далекий от всех этих «конвульсий» СССР, упорно строящий «социализм в отдельно взятой стране».

Таким образом, тенденции перехода к автаркии активно развивались еще до представления Адольфом Гитлером своей программы создания самодостаточного, тысячелетнего Рейха, где внешняя торговля была сведена до «бартерных» соглашений и сделок на специальных условиях.

Неоднократные выступления Франции против англосаксонских держав по вопросу германских репараций, утверждение Рузвельта, что сделки с Великобританией всегда были убыточны для Соединенных Штатов, и убежденность Невилла Чемберлена в том, что американская политика — это лишь «слова»{575}, отнюдь не склоняли демократические государства к сотрудничеству для решения проблем растущего давления территориальных претензий в условиях нестабильного мирового порядка в 1919 году.

Государственные деятели и министерства иностранных дел Старого Света всегда считали экономические вопросы трудными как для понимания, так и для решения, но, возможно, еще более деструктивным для тех, кто с ностальгией вспоминал кабинетную дипломатию XIX века, было растущее влияние массового общественного мнения относительно международных отношений 1920–1930-х годов.

Конечно, в какой-то степени это было неизбежно. Даже накануне Первой мировой войны отдельные политические группы в разных частях Европы критиковали использование непрозрачных методов действия и элитарность «старой дипломатии» и призывали перейти на открытую систему, где все, что делает то или иное государство, понятно даже для обычных граждан{576}.

Эти требования значительно возросли в связи с конфликтом 1914–1918 годов — отчасти потому, что лидеры, призывавшие к всеобщей мобилизации общества, поняли, что последнее, в свою очередь, потребует компенсаций за свои жертвы и свой вклад в установление мира; отчасти потому, что война, любовно названная пропагандистами антигерманского блока «борьбой за демократию и национальное самоопределение», действительно уничтожила деспотичные империи восточной части Центральной Европы; и отчасти потому, что такой влиятельный и обаятельный политик, как Вудро Вильсон, настаивал на создании нового просвещенного мира, тогда как Клемансо и Ллойд Джордж были сторонниками достижения полной победы{577}.

Но проблема с «общественным мнением», возникшая после 1919 года, заключалась в том, что Гладстон и Вильсон считали граждан своих стран либеральными, образованными, справедливыми, преисполненными идей интернационализма, утилитаризма и уважения власти закона.

По мнению Арно Майера, «старой дипломатии», спровоцировавшей (согласно распространенному мнению) Первую мировую войну, после 1917 года был брошен вызов не только со стороны вильсоновского реформизма, но и гораздо более систематической большевистской критикой существующего порядка — критикой, находящей живой отклик в среде организованных рабочих объединений в обоих враждующих лагерях{578}.

И хотя это вынудило ловких политиков вроде Ллойда Джорджа придумать свой собственный «пакет» прогрессивных действий во внутренней и внешней политике, нейтрализовать посыл Вильсона и противостоять дрейфу рабочих в сторону социализма{579}, влияние на более консервативных националистов в лагере союзников оказалось совсем иным.

По их представлениям, необходимо было отказаться от вильсоновских принципов в интересах национальной «безопасности», которую можно оценить лишь «звонкой монетой» от корректировки границ, новых колоний и репараций; в то время как угроза ленинских идей, пугавшая гораздо больше, должна была быть безжалостно уничтожена как в самом большевистском центре, так и (особенно) в активно плодящихся на Западе в подражание России советах.

Другими словами, политика и дипломатия сохранения мира{580} были наполнены второстепенными идеологическими и внутриполитическими элементами до такой степени, которой не видано было даже во времена конгрессов 1856 и 1878 годов.

Но и это еще не все. В западных демократических государствах к концу 1920-х годов Первую мировую войну все чаще изображали как источник смерти, разрушений, ужасов, потерь и бессмысленности этого всего. «Карфагенский мир» (1919), отсутствие выгод, обещанных призывавшими к войне политиками взамен человеческих жертв, миллионы искалеченных ветеранов и вдов, экономические проблемы 1920-х годов, утрата веры и расстройство устоявшихся социальных и личных связей — все это было поставлено в вину тем, кто принимал безумные решения в июле 1914 года{581}.

Но столь отрицательную реакцию общественности на вооруженную борьбу и милитаризм, а также веру в то, что Лига Наций не допустит повторения ситуации, разделяли далеко не все участники войны, даже если такое впечатление складывается исходя из англо-американской литературы{582}.

Для сотен тысяч бывших фронтовиков по всей Европе, разочарованных безработицей, инфляцией и рутинным послевоенным буржуазным порядком, конфликт представлялся суровым, но позитивным делом: он нес с собой особую систему ценностей военного времени, дух товарищества, острые ощущения.

В подобных социальных группах, в первую очередь в побежденной Германии и Венгрии и абсолютно неудовлетворенной победоносной Италии, но также и среди правых во Франции, нашли сильный отклик идеи нового фашистского движения, проповедующего установление иного порядка, главенство дисциплины, принципы национализма, уничтожение евреев, большевиков, интеллигентов-диссидентов и самодовольных либералов среднего класса.

С их позиции (как и с позиции близкой им по духу милитаристской Японии) борьба, сила и героизм являлись неотъемлемой частью жизни, а принципы вильсоновского интернационализма были ложными и устаревшими{583}.

Это означало, что международные отношения в 1920–1930-х годах продолжали осложняться разностью идеологий и устойчивой тягой мирового сообщества к формированию политических блоков, которые лишь частично совпадали с экономическим делением, о котором говорилось выше.

С одной стороны были западные демократические государства, особенно в англоговорящем мире, выступающие против повторения ужасов Первой мировой войны, которые сосредоточились на внутренних (в первую очередь социально-экономических) проблемах и массово сокращали свою оборонную мощь.

И хотя французское руководство сохраняло значительные сухопутные и военно-воздушные силы из страха перед восстановлением Германии, было очевидно, что большая часть населения страны разделяла ненависть к войне и хотела социальных преобразований.

С другой стороны был Советский Союз, во многом изолированный от глобальной политико-экономической системы, но все же имеющий своих поклонников на Западе, поскольку он предлагал миру заявленную «новую цивилизацию», которая среди прочего избежала Великой депрессии{584}, хотя при этом СССР широко ненавидели.

Наконец, к 1930-м годам появились фашистские «ревизионистские» государства — Германия, Япония и Италия, которые не только выступали против политики большевиков, но и осуждали восстановленный в 1919 году либерально-капиталистический статус-кво.

Все это сильно усложнило процесс формирования внешней политики для государственных деятелей демократических стран, которые не отличали фашистов от большевиков и мечтали о возврате эдвардианского «нормального» государства, разрушенного войной..

По сравнению с этими проблемами трудности со стороны тропиков, с которыми столкнулся европоцентричный мир после 1919 года, несли в себе меньшую угрозу, но все же их нельзя было сбрасывать со счетов.

Здесь также можно отметить прецеденты, имевшие место до 1914 года: как восстание Ораби-паши в Египте, приход к власти младотурок после 1908 года, попытки Тилака радикализировать Индийский национальный конгресс, кампания Сунь Ятсена против западного господства в Китае; к тому же, по мнению историков, такие события, как поражение русских в войне с Японией в 1905 году и неудавшаяся революция в России того же года, взволновали протонационалистические силы по всей Азии и Ближнему Востоку{585}.

Как ни странно, но вполне предсказуемо, что чем больше колониализм проникал в развивающиеся страны, вовлекая их в глобальную торговую и финансовую систему и знакомя с западными идеями, тем сильнее было сопротивление со стороны местного населения.

И не важно, были ли это выступления местных племен против ограничений, накладываемых на их традиционный образ жизни и промыслы, или более масштабные попытки получивших образование на Западе адвокатов и иных представителей интеллигенции, стремившихся создать масштабные политические движения и организовывавших кампании за национальное самоопределение, результат был один — усугубляющиеся проблемы европейского контроля над колониями.

Первая мировая война лишь подхлестнула развитие подобных тенденций. Прежде всего, более активная экономическая эксплуатация сырьевых источников в тропиках и попытки вовлечь колонии (как живой силой, так и налоговыми сборами) к участию в войне метрополий неизбежно подняли вопросы о «компенсации», как это происходило среди рабочих в Европе{586}.

Кроме того, кампании на западе, юго-западе и востоке Африки, на Ближнем Востоке и в Тихоокеанском регионе поставили под сомнение общую жизнеспособность и устойчивость колониальных империй. Тенденции усилились благодаря пропаганде идей «национального самоопределения» и «демократии», развернутой странами антигерманского блока, а также германской контрпропаганде в странах Магриба, в Ирландии, Египте и Индии.

В 1919 году, когда европейские державы получали от Лиги Наций мандаты на управление территориями, скрывая таким образом свои имперские амбиции за изящными фиговыми листочками, как однажды выразился А. Дж. П. Тейлор, в Париже состоялся Панафриканский конгресс, участники которого предложили свою точку зрения на происходящее, в Египте формировалась партия Вафд, в Китае все активнее действовало «движение 4 мая», в Турции к власти пришел реформатор Кемаль Ататюрк, партия Дестур пересмотрела свою тактику в Тунисе, Союз ислама в Индонезии уже насчитывал в своих рядах 2,5 млн. приверженцев, а Ганди объединял многочисленные разношерстные оппозиционные силы для противостояния правлению британцев в Индии{587}.

Но еще важнее, «восстание против Запада» показало, что великие державы больше не объединены предположением, что безотносительно их собственных различий между ними и менее развитыми народами находится пропасть.

Это было еще одно значительное отличие от времен Берлинской конференции по Западной Африке. Одно только присоединение к клубу великих держав Японии стало сильным ударом по единству. Уже в 1919 году Страна восходящего солнца все чаще на международную повестку выносила идеи восточноазиатской «сферы взаимного процветания»{588}.

В них ощущалось общее влияние обоих вариантов «новой дипломатии» — и от Ленина, и от Вильсона: если отбросить политические разногласия этих двух харизматических лидеров, то их объединяли неприязнь к старому европейскому колониальному порядку и желание его изменить.

Но никто их них, по ряду причин, не мог предотвратить дальнейшего расширения колониального порядка в соответствии с выдаваемыми Лигой Наций мандатами, однако их риторика и влияние просочились через имперские демаркационные зоны и способствовали мобилизации местных националистических сил.

К концу 1920-х годов в Китае уже было просто очевидно, что старый европейский порядок договорных привилегий, глубокого проникновения на уровне коммерции и периодического использования канонерских лодок для устрашения начал уступать свои позиции альтернативным вариантам «порядка», предложенным Россией, Соединенными Штатами и Японией, и демонстрировать свою слабость перед лицом возродившегося китайского национализма{589}.

Это не означало, что западный колониализм был на грани коллапса. Жесткий ответ британцев в Амритсаре в 1919 году, арест голландскими колониальными войсками Сукарно и других индонезийских лидеров-националистов и уничтожение профсоюзов в конце 1920-х годов, решительные действия французов во время Тонкинских волнений, вспыхнувших из-за непосильных условий труда в интенсивно развиваемом производстве риса и каучука, — все это свидетельствовало об ослаблении власти европейских армий и оружия{590}.

То же самое, конечно, можно сказать и о запоздалых имперских амбициях Италии в отношении Абиссинии (ныне Эфиопии) в середине 1930-х годов. Только еще более сильные потрясения Второй мировой войны действительно ослабили механизмы управления имперскими владениями.

Однако волнения в колониях отражались и на международных отношениях в 1920-х и особенно в 1930-х годах. В первую очередь это отвлекало внимание (и ресурсы) отдельных великих держав от вопроса сохранения баланса сил в Европе.

В частности, это касалось Великобритании, лидеры которой волновались гораздо больше о Палестине, Индии и Сингапуре, чем о Судетской области или Данциге, — такие приоритеты после 1919 года главенствовали в их «имперской» военной политике{591}; но вмешательство в африканские дела в неменьшей степени отразилось и на Франции, и, конечно, потребовало итальянских вооруженных сил.

Кроме того, в определенных случаях возвращение в повестку дня колониальных и иных вопросов, не касающихся Европы, шло вразрез с прежней структурой альянса 1914–1918 годов. Мало того что империалистический вопрос вынуждал американцев еще подозрительнее относиться к проводимой Англией и Францией политике, итальянское вторжение в Абиссинию и японское нападение на материковый Китай отдалили к 1930-м годам Рим и Токио от Лондона и Парижа, сделав первых потенциальными союзниками германских ревизионистов.

И мы снова видим, что управлять международными отношениями, опираясь на предписания «старой модели дипломатии», стало гораздо труднее.

И наконец, еще одной весомой причиной послевоенной нестабильности являлся тот факт, что «германский вопрос» не только не был решен, но стал еще более сложным и острым.

Стремительный крах Германии в октябре 1918 года, когда ее войска продолжали контролировать Европу от Бельгии до Украины, вызвал шок у правых националистов, которые были склонны обвинять в позорной капитуляции «внутренних предателей».

Когда оказалось, что условия Парижского договора еще более позорны, огромное число немцев осудили как сам «рабский мирный договор», так и веймарских демократов, согласившихся на такие условия. Вопрос выплаты репараций и связанная с этим гиперинфляция, достигшая своего пика в 1923 году, переполнила чашу германского терпения.

Очень немногие были настроены столь крайне, как, национал-социалисты, представлявшие собой на протяжении почти всех 1920-х годов эксцентричное движение демагогов, однако мало кто из немцев не был в той или иной форме подвержен ревизионистским настроениям.

Репарации, польский коридор, ограничение количества войск и определенных видов вооруженных сил, отделение немецкоязычных земель от фатерлянда невозможно было сносить слишком долго.

Вопрос оставался лишь в том, как скоро эти ограничения могут быть отменены и до какой степени дипломатия Должна превалировать над силой, чтобы изменить статус-кво. В этом отношении приход к власти Гитлера в 1933 году просто ускорил переход Германии к политике ревизионизма{592}.

Проблеме определения «надлежащего» места Германии в Европе сопутствовало странное и неравномерное распределение сил на мировой арене после Первой мировой войны. Даже несмотря на определенные территориальные потери, военные ограничения и нестабильность экономики, Германия после 1919 года оставалась потенциально очень сильной великой державой.

Более подробный анализ ее сильных и слабых сторон будет дан ниже, здесь отметим только, что по численности населения она все еще значительно превосходила Францию, а по объемам выплавки чугуна и стали опережала втрое.

Ее внутренняя система коммуникаций, заводы по производству химической и электротехнической продукции, а также университеты и технические институты были абсолютно целы.

«В данный момент, в 1919 году, Германия — нищая страна. Сегодня она слаба, но через несколько лет “спокойной” жизни вновь встанет проблема сильной Германии»{593}. Кроме того, как отмечает Тейлор, прежнего баланса сил на европейском континенте, который помог ограничить германский экспансионизм, больше не существовало. «Россия ушла с арены, Австро-Венгрия исчезла с карты.

Остались лишь Франция и Италия, обладавшие гораздо более скромными трудовыми и еще меньшими экономическими ресурсами и истощенные войной»{594}.

Со временем сначала Соединенные Штаты, а затем и Великобритания начали демонстрировать растущее нежелание вмешиваться в дела континентальной Европы и неодобрение предпринимаемых Францией усилий по притеснению Германии. Тем не менее Франция не чувствовала себя в безопасности, поэтому официальный Париж любой ценой старался предотвратить возрождение германской мощи: настаивал на полной выплате репараций, содержал многочисленную дорогостоящую армию, стремился превратить Лигу Наций в организацию, призванную сохранить статус-кво, и сопротивлялся всем предположениям о возможности позволить Германии «вооружиться» до уровня Франции{595}.

Все это, безусловно, разжигало негативные настроения среди германского населения и играло на руку пропаганде правых экстремистов.

Еще одним средством в дипломатическом и политическом арсенале Франции были ее связи с восточноевропейскими «государствами-правопреемниками». На первый взгляд, поддержка Польши, Чехословакии и других бенефициариев территориальных договоренностей 1919–1921 годов в этом регионе была вполне убедительной и многообещающей стратегией{596}, она могла способствовать сдерживанию германского экспансионизма на всех флангах.

В действительности же эта схема была сопряжена с определенными трудностями. Из-за географической разрозненности населения во времена прежних многонациональных империй в 1919 году было невозможно сформировать территории четко по этническому признаку, в итоге в каждом государстве существовали многочисленные группы нацменьшинств, что не только создавало внутренние проблемы, но и вызывало негодование извне.

Другими словами, Германия была не единственной страной, желавшей пересмотра Парижских соглашений, и хотя Франция стремилась не допустить изменений в статус-кво, ее руководители понимали, что ни Великобритания, ни Соединенные Штаты не являются сторонниками наспех определенных и нерегулируемых границ в данном регионе. Лондон ясно дал понять в 1925 году, что Восточная Европа не получит никаких гарантий по типу Локарнских договоров{597}.

Экономическое положение Восточной и Центральной Европы еще больше усугубляло ситуацию, так как создание таможни и возведение тарифных барьеров вокруг этих недавно созданных стран повысило уровень конкуренции в регионе и оказало сдерживающее действие на общее развитие.

В Европе теперь было двадцать семь валют, а не четырнадцать, как перед войной, и дополнительно 20 тыс. километров границ, отделивших фабрики от своего сырья, металлургические заводы от их каменноугольных бассейнов, фермы от рынков.

Более того, хотя после 1919 года в эти государства-правопреемники пришли французские и британские банки и компании, все же более «естественным» торговым партнером для них была Германия, которая вновь им стала, как только достигла экономической стабильности в 1930-х годах.

Мало того, что она была ближе географически и имела с восточноевропейским рынком более налаженное автомобильное и железнодорожное сообщение, она была готова избавить новые страны от излишков сельхозпродукции, чего были не в состоянии сделать ни Франция со своим избытком продуктов питания, ни имперская Великобритания, предлагавшая взамен венгерской пшеницы и румынской нефти лишь необходимое оборудование, а позднее вооружение.

Кроме того, эти страны, как и сама Германия, испытывали валютные проблемы и пришли к выводу, что легче торговать на «бартерной» основе.

Таким образом, Центральная Европа с экономической точки зрения имела все шансы вновь стать зоной влияния Германии{598}.

Многие из участников Парижских переговоров 1919 года осознавали пусть не все, но некоторые из вышеперечисленных проблем. Однако считали, подобно Ллойду Джорджу, что можно использовать недавно созданную Лигу Наций «как средство исправления, восстановления и возмещения… как некий апелляционный орган для исправления недоработок, нарушений, несправедливости»{599}.

Конечно, любые значительные политические или экономические споры между государствами теперь могли быть улажены за круглым столом в Женеве. Для 1919 года это выглядело вполне убедительным предположением, но ему не суждено было выдержать суровой действительности. Соединенные Штаты не пожелали присоединиться к Лиге.

Советский Союз попал в разряд государств-изгоев и не мог участвовать в работе организации. То же самое касалось и побежденных государств, по крайней мере в течение первых лет. Когда ревизионистские государства в 1930-х годах начали проводить агрессивную внешнюю политику, они тут же покинули Лигу Наций.

Кроме того, из-за разногласий между французами и британцами относительно того, что должна представлять собой Лига Наций — быть ли полицейским или миротворцем, организация еще на этапе формирования испытала недостаток в полномочиях и не имела никакого реального механизма обеспечения коллективной безопасности.

Поэтому фактически, по иронии судьбы, Лига не сдерживала действия агрессоров, зато сбивала с толку демократические государства. Она была очень популярна среди измученных войной жителей Запада, но само ее создание породило устойчивую мысль об отсутствии необходимости в содержании национальных вооруженных сил, так как Лига так или иначе сможет предотвратить любые войны.

В результате ее существование заставило правительства и иностранных министров метаться между «старой» и «новой» моделью дипломатии, обе из которых, как правило, оказывались бесполезны, что наглядно показывают маньчжурский и абиссинский примеры.

Учитывая вышеназванные трудности и тот факт, что Европа уже через двадцать лет после подписания Версальского договора погрузилась в другую большую войну, неудивительно, что историки назвали этот период «двадцатилетним перемирием» и изображают его как мрачное время перелома, наполненное кризисами, обманом, жестокостью и позором.

Но если обращать внимание только на названия таких книг, как «Разрушенный мир» (A Broken World), «Утраченный покой» (The Lost Peace) или «Двадцать лет кризиса» (The Twenty Years’ Crisis), описывающих происходившее в эти два десятилетия{600}, то можно не заметить значительную разницу между 1920-ми и 1930-ми годами.

Как уже говорилось выше, к концу 1920-х годов Локарнские договоры и пакт Бриана — Келлога (Парижский договор), урегулирование многих франко-германских вопросов, заседания Лиги и возобновление общего роста благосостояния, казалось, означали конец Первой мировой войны с точки зрения международных отношений.

Однако последовавший через год-два разрушительный финансово-промышленный коллапс нарушил эту гармонию и начал играть на руку японским, германским (а позднее и итальянским) националистам, предъявлявшим определенные претензии к существующему порядку.

За удивительно короткий срок сгустились тучи новой войны. Вся система оказалась под угрозой как раз в тот момент, когда демократические государства были наименее готовы как в психологическом, так и в военном отношении противостоять ей и хуже скоординированы, чем когда-либо после договоренностей 1919 года.

Поэтому, независимо от недостатков и причуд любого из «миротворцев» в несчастливые 1930-е годы, следует учитывать беспрецедентные сложности, с которыми пришлось столкнуться государственным деятелям того десятилетия.

Прежде чем рассмотреть, как мировые кризисы этого периода вылились в войну, важно еще раз проанализировать сильные и слабые стороны каждой из великих держав, которых затронули не только военные конфликты 1914–1918 годов, но также процессы экономического и военно-технического развития между войнами.

Что касается последнего, то к приведенным выше табл. 12–18, показывающим изменения в расстановке производительных сил между державами, мы будем возвращаться еще не раз. Здесь же следует отметить два момента, характеризующих экономику перевооружения. Во-первых, различия в темпах роста были намного заметнее в 1930-е, чем, скажем, лет за десять до начала Первой мировой войны.

Разделение мировой экономики на блоки и существование различных стратегий реализации национальной экономической политики (начиная с четырехлетних планов и «новых курсов» и заканчивая классическим дефляционным бюджетом) означало, что рост выпуска продукции и накопления богатств в одной стране мог сопровождаться значительным снижением этих процессов в другой.

Во-вторых, процессы военно-технического развития в промежутке между войнами значительно увеличили зависимость вооруженных сил от уровня производительных сил страны.

Без сильной промышленной базы и, что еще более важно, без значительного, развитого научного сообщества, которое могло бы мобилизовать государство, чтобы идти в ногу с новыми разработками в вооружении, победа в следующей большой войне была просто немыслима.

Если будущее (говоря словами Сталина) — в руках большой армии, то та, в свою очередь, все больше и больше опиралась на современные технологии и массовое производство.

Соперники

Экономическая уязвимость великой державы (неважно, насколько активен и амбициозен ее лидер) наиболее отчетливо прослеживается на примере Италии 1930-х годов. На первый взгляд, фашистский режим Муссолини вывел страну с задворок в самый центр мировой дипломатии.

Вместе с Великобританией Италия была одним из внешних гарантов Локарнских договоров (1925), а в 1938 году все с той же Великобританией, а также Францией и Германией она оказалась среди стран, подписавших Мюнхенское соглашение.

Наличие у Италии претензий на главенство в Средиземноморье подтверждали и ее нападение на Корфу (1923), и усиление действий по «умиротворению» Ливии, и поддержка одной из сторон гражданской войны в Испании достаточно значительным контингентом (50-тысячной армией). В 1935–1937 годах своим грубым вторжением в Абиссинию Муссолини мстил за поражение при Адуа, смело нарушая санкции Лиги Наций и противопоставляя себя недружественному мнению западных государств.

Но при этом он поддержал статус-кво, двинув свои войска до перевала Бреннер (1934), чтобы удержать Гитлера от вхождения в Австрию, и с готовностью подписал антигерманское соглашение в Стрезе (1935).

Его антибольшевистские высказывания в 1920-х годах вызывали восхищение у многих иностранных лидеров (включая Черчилля), и в течение последующего десятилетия все искали его дружбы, а Чемберлен в конце января 1939 года даже специально летал в Рим, чтобы отговорить итальянского лидера от окончательного сближения с Германией{601}.

Но Италию того времени отличало не только заметное место на арене мировой дипломатии. Это фашистское государство, решившее вопрос политической раздробленности, создавшее у себя «корпоративистскую» плановую экономику, положив конец спорам между капиталом и трудовыми ресурсами и сделав ставку на государственное регулирование, предложило новую модель разочарованному послевоенному европейскому сообществу, которая выглядела весьма привлекательно для тех, кто опасался альтернативной большевистской модели.

Благодаря союзническим инвестициям индустриализация в период с 1915 по 1918 год шла быстрыми темпами, по крайней мере в отраслях тяжелой промышленности, связанных с производством оружия. При Муссолини государство нацелилось на реализацию амбициозной программы модернизации, начиная с осушения Понтинских болот и заканчивая мощным развитием гидроэнергетики и улучшением железнодорожной системы.

Процветала и электрохимическая промышленность, получили широкое распространение искусственный шелк и другие искусственные волокна. Росло производство автомобилей, а итальянская авиационная промышленность была одной из самых инновационных в мире, выпускаемые ею самолеты били все рекорды скорости и высоты полета{602}.

Военная мощь, казалось, также повысила статус Италии. В 1920-е годы Муссолини не слишком много тратил на армию, но его вера в ее силу и боеспособность и возрастающее желание расширить территорию Италии привели к значительному увеличению объема военных расходов в следующее десятилетие.

В итоге к середине 1930-х годов на армию тратилось чуть более 10% национального дохода, или почти треть всех государственных доходов, что в абсолютных цифрах было больше соответствующих затрат Великобритании и Франции и в еще большей степени — Соединенных Штатов.

Для конкурирования с французским и британским флотами, базировавшимися в Средиземном море, а также реализации стремления Муссолини сделать Средиземноморье действительно «своим морем», итальянцы начали закладывать на верфях современные линкоры.

Когда Италия вступила в войну, у нее было 113 подлодок — «самая большая подводная армия в мире, за исключением, пожалуй, Советского Союза»{603}. Еще больше средств вплоть до 1940 года выделялось на укрепление военно-воздушных сил, Regia Aeronautica, что, возможно, было связано с тем, что на ранних этапах фашисты делали ставку на современные технологии, науку, скорость и шарм.

И в Абиссинии, и еще больше в Испании итальянцы продемонстрировали мощь и эффективность своей авиации, убедив себя и многих иностранных наблюдателей в том, что обладают самыми лучшими военно-воздушными силами в мире.

Огромные расходы на военно-морской флот и ВВС практически оставили без средств остальные подразделения итальянской армии, но к концу 1930-х годов ее тридцать дивизий были полностью переформированы и в планах стояло оснащение их новыми танками и артиллерией.

Кроме того, Муссолини рассчитывал на массы чернорубашечников и тренированные банды, которые в совокупности позволили бы стране выставить в грядущей тотальной войне необходимые «восемь миллионов штыков». Это была попытка создать «вторую Римскую империю».

Увы, для реализации столь грандиозных планов фашистская Италия была в политическом смысле очень слаба. Главная проблема состояла в том, что даже «в конце Первой мировой войны Италия с точки зрения экономики была псевдоразвитой страной»{604}.

Доходы на душу населения в стране в 1920 году находились примерно на уровне Великобритании и Соединенных Штатов в начале XIX века или Франции ближе к середине того же столетия. Кроме того, уровень дохода на душу населения на севере был на 20% выше, а на юге на 30% ниже среднего значения, и этот разрыв становился все больше.

Благодаря непрекращающемуся потоку эмигрантов население Италии в межвоенный период увеличивалось ежегодно примерно на 1%, и вследствие того, что валовой внутренний продукт прирастал по 2% в год, среднегодовой показатель на душу населения рос на 1% в год, что не имело катастрофических последствий, но едва ли можно было назвать экономическим чудом. Одна из главных причин слабости Италии заключалась в том, что основой ее экономики являлись мелкие сельхозпредприятия, обеспечивавшие в 1920 году создание 40% ВНП и занятость 50% трудоспособного населения{605}.

Еще одним признаком экономической отсталости являлось то, что даже в 1938 году в средней итальянской семье расходы на продукты питания съедали больше половины ее бюджета. Далекие от того, чтобы изменить указанные пропорции, фашисты, ставившие во главу угла преимущества сельской жизни, пытались поддержать аграриев целой серией мер, включая защитные тарифы, масштабное освоение земель и, наконец, полный контроль над рынком пшеницы.

Итальянские власти делали все, чтобы уменьшить зависимость от иностранных производителей продуктов питания и стремились предотвратить дальнейший отток крестьян в города, где они пополняли ряды безработных и осложняли социальную обстановку. В результате в сельской местности возникла чудовищная недозагрузка трудовых ресурсов со всеми вытекающими отсюда последствиями: низкая производительность труда, высокий уровень неграмотности и огромные региональные диспропорции.

Учитывая относительную отсталость итальянской экономики и готовность государства тратить деньги на армию и сохранение сельского уклада, неудивительно, что средств на предпринимательские инвестиции практически не оставалось.

Если Первая мировая война уже существенно сократила запасы внутреннего капитала, то депрессия в экономике и поворот к протекционизму еще больше осложнили ситуацию в данном направлении.

Безусловно, компании, получившие государственные заказы на самолеты или грузовики, могли иметь хорошую прибыль, но вряд ли Италия с точки зрения промышленного развития особенно выиграла от попыток установления автаркии.

Кроме того, тарифы скорее стали защитой для неэффективных производителей, в то время как общий неомеркантилизм данного периода уменьшил поток иностранных инвестиций, которые когда-то сыграли значительную роль для стимулирования индустриализации Италии.

В 1938 году на долю страны до сих пор приходилось лишь 2,8% мирового производства продукции обрабатывающей промышленности, 2,1% выплавки стали и 1% чугуна в чушках, 0,7% добычи железной руды и 0,1% угля, а уровень потребления современных энергоресурсов был намного ниже показателей любой другой великой державы. Наконец, в свете очевидного желания Муссолини пойти войной на Францию, а то и на Великобританию и Францию, стоит отметить, что Италия в это время продолжала сильно зависеть от импорта удобрений, угля, нефти, железного лома, каучука, меди и других жизненно важных видов сырья, 80% которого доставлялось через Гибралтар или Суэцкий канал и по большей части на британских судах.

Это было типично для того режима, когда никто и не задумывался о том, чтобы составить резервный план на случай прекращения импорта, не говоря уже о формировании запасов стратегического сырья и материалов, при том что к концу 1930-х годов у Италии не хватало иностранной валюты для удовлетворения текущих потребностей.

Подобная хроническая нехватка валюты объясняет также, почему итальянцы, не могли позволить себе приобрести немецкие станки, столь необходимые для производства более современных самолетов, танков, артиллерии и кораблей, разработка которых началась примерно в 1935 году{606}.

Экономической же отсталостью объясняется, почему при особом внимании режима Муссолини и ври всех выделяемых ресурсах фактическая боеспособность армии оставляла желать лучшего и только снижалась. Возможно, военно-морской флот был оснащен лучше остальных вооруженных сил, но был все же достаточно слаб, чтобы изгнать британские корабли из Средиземноморья. У итальянцев не было авианосцев, так как Муссолини запретил их строительство, и моряки были вынуждены полагаться на возможности королевских ВВС (Regia Aeronautica), система взаимодействия с которыми была далека от совершенства.

Итальянские крейсеры не были всепогодными, а большинство подлодок оказались инвестициями в устаревшие технологии: «На лодках отсутствовала электронная система наведения, системы кондиционирования воздуха при разрыве трубопровода от попадания глубинной бомбы выделяли ядовитые газы, и кроме того, у них была относительно небольшая скорость погружения, что создавало подводникам трудности при приближении вражеского самолета»{607}.

Такие же признаки морального устаревания можно было обнаружить и в итальянских ВВС, которые показали себя при бомбардировке (хотя и не всегда точной) абиссинских кочевников и произвели большое впечатление на многих специалистов своими действиями во время гражданской войны в Испании.

Но к концу 1930-х годов новейшие британские и германские монопланы затмили бипланы Fiat CR42, даже бомбардировочная авиация страдала от того, что на вооружении были только легкие и средние бомбардировщики со слабыми двигателями и невероятно неэффективными бомбами.

При этом и на ВМФ, и на ВВС из оборонного бюджета тратилось все больше и больше. В то же время доля армии в расходах снизилась с 58,2% (1935–1936) до 44,5% (1938–1939), и это тогда, когда ей требовались современные танки, артиллерия, грузовики и системы связи. «Основным боевым танком» итальянской армии ко времени ее вступления во Вторую мировую войну был 3,5-тонный Fiat L.3, не имевший радиосвязи, с минимальным обзором, оснащенный лишь двумя пулеметами, тогда как последние германские и французские разработки весили по 20 тонн и имели гораздо более серьезное вооружение.

Учитывая слабые места фашисткой экономики, практически не поддающиеся исправлению, было бы опрометчиво предполагать, что Италия способна выиграть войну против другой по-настоящему великой державы, но ее перспективы были еще хуже, исходя из того, что армия, флот и ВВС страны стали жертвами раннего перевооружения и в итоге быстрого морального устаревания.

Поскольку это была распространенная проблема 1930-х годов, почти в той же степени затронувшая и Францию, и Россию, следует остановиться на ней подробнее, прежде чем продолжать анализ слабых мест Италии.

В этот период одним из ключевых факторов в военной сфере было активное применение научных знаний и новых технологий, что привело к значительным изменениям в системах вооружения во всех родах войск.

Истребительная авиация, например, быстро перешла с маневренных (но слабо вооруженных, с полотняной обшивкой) бипланов со скоростью не более 300 километров в час на «монопланы из дюралюминия, оснащенные несколькими крупнокалиберными пулеметами и пушками, бронированной кабиной экипажа и протестированными топливными баками»{608}, развивавшими максимальную скорость до 650 километров в час и имевшими намного более мощные двигатели.

Бомбардировочная авиация в тех странах, которые могли себе это позволить, также претерпевала большие изменения: на смену двухмоторным средним бомбардировщикам малого радиуса действия пришли дорогие четырехмоторные бомбардировщики, способные принять на борт тяжелые бомбы и преодолеть более трех тысяч километров.

Линкоры, появившиеся после Вашингтонского морского соглашения (1922), такие как «Король Георг V», «Бисмарк» и «Северная Каролина», развивали гораздо большую скорость, были лучше защищены и оснащены системами противовоздушной обороны, чем их предшественники.

Новейшие авианосцы по своим размерам, конструкции и ударной мощности превосходили модернизированные плавучие базы для гидропланов и реконструированные линейные крейсеры 1920-х годов. Конструкторы танков активно работали в направлении более тяжелых, лучше вооруженных и защищенных машин, для которых требовался более мощный двигатель, чем легким экспериментальным прототипам до 1935 года.

Кроме того, на все эти системы вооружения влияли изменения в электросвязи, улучшение навигационных устройств и систем обнаружения подводных лодок, появление первых радаров и постоянное совершенствование радиооборудования, что не только сделало новое вооружение значительно дороже, но и усложнило процесс его приобретения.

Обладала ли страна достаточным количеством новых станков, калибровочных приспособлений и технической оснастки, чтобы перейти на выпуск более современных моделей? Способны ли были военные заводы и производители электротехнического оборудования удовлетворять растущий спрос? Было ли у них достаточно свободных производственных ресурсов и квалифицированных инженеров? Могла ли страна отказаться от производства проверенных, но, возможно, морально устаревших старых моделей в пользу более современных типов вооружения, которые, прежде чем будет налажен их серийный выпуск, необходимо еще и испытать?

И наконец, самое важное: как эти смелые действия по перевооружению соотносились с состоянием национальной экономики, доступностью зарубежных и внутренних ресурсов, платежеспособностью государства? Конечно, эти проблемы нельзя было назвать новыми, но в 1930-е годы они стояли перед политиками как никогда остро.

Для того чтобы лучше понять отношение той или иной великой державы к перевооружению в 1930-х годах, его следует рассматривать именно в этом технологическо-экономическом (а не только внешне-политическом) контексте. Достаточно трудно свести воедино ежегодные данные военных расходов за рассматриваемый период, но так или иначе сводная табл. 27 вполне правдоподобно отражает то, что происходило тогда.

Таблица 27.

Военные расходы великих держав, 1930–1938[53] (в млн. долларов США по текущему курсу)

| Япония | Италия | Германия | СССР | Великобритания | Франция | США | |

| 1930 г. | 218 | 266 | 162 | 111 | 512 | 498 | 699 |

| 1933 г. | 183 | 351 | 452 | 707 | 333 | 524 | 570 |

| (356) | (361) | (620) | (303) | (500) | (805) | (792) | |

| [387] | |||||||

| 1934 г. | 292 | 455 | 709 | 3 479 | 540 | 707 | 803 |

| (384) | (427) | (914) | (980) | (558) | (731) | (708) | |

| [427] | |||||||

| 1935 г. | 300 | 966 | 1607 | 5517 | 646 | 867 | 806 |

| (900) | (966) | (2025) | (1607) | (671) | (849) | (933) | |

| [463] | |||||||

| 1936 г. | 313 | 1149 | 2332 | 2933 | 892 | 995 | 932 |

| (440) | (1252) | (3266) | (2903) | (911) | (980) | (1119) | |

| [488] | |||||||

| 1937 г. | 940 | 1235 | 3298 | 3446 | 1245 | 890 | 1032 |

| (1621) | (1015) | (4769) | (3430) | (1283) | (862) | (1079) | |

| [1064] | |||||||

| 1938 г. | 1740 | 746 | 7415 | 5429 | 1863 | 919 | 1131 |

| (2489) | (818) | (5807) | (4527) | (1915) | (1014) | (1131) | |

| [1706] |

Таким образом, рассматриваемая в сравнительном контексте итальянская проблема становится более понятной. В первой половине 1930-х годов страна не так уж и много тратила на вооружение в абсолютном выражении, хотя даже тогда ей следовало увеличить долю национальных доходов, расходуемых на вооруженные силы, в сравнении с другими государствами, за исключением СССР.

Но масштабная Абиссинская (Эфиопская) кампания, а следом и интервенция в Испанию привели к значительному увеличению расходов в 1935–1937 годах. В результате часть итальянских расходов на оборону в те годы шла на поддержку текущих военных операций, а не на наращивание вооруженных сил или развитие военной промышленности.

В свою очередь, абиссинские и испанские авантюры серьезно ослабили Италию не только из-за боевых потерь, но и за счет того, что чем дольше длились кампании, тем больше приходилось импортировать и оплачивать валютой жизненно важное стратегическое сырье, что привело к расходованию практически всех резервов Банка Италии уже к 1939 году.

Неспособность покупать станки и другое оборудование, необходимые для модернизации военно-воздушных сил и армии, вероятно, и привела страну к наметившемуся уже в 1937–1938 годах ослаблению.

Проведенная в армии реорганизация практически не сказалась на повышении ее боеспособности, так как все свелось к простому сокращению количества полков в дивизии (с трех до двух) и увеличению числа дивизий в полтора раза, что ничуть не повысило эффективность армии, зато позволило ряду чиновников получить соответствующее вознаграждение.

Военно-воздушные силы, поддерживаемые (если так можно выразиться) промышленностью, которая на тот момент демонстрировала более низкий уровень производительности, чем в 1915–1918 годах, по заявлениям итальянского руководства, обладали авиапарком в более чем 8500 самолетов, но более глубокие исследования снизили эту цифру до 454 бомбардировщиков и 129 истребителей, из которых немногие могли бы считаться первоклассными в ВВС других стран{609}.

Не имея хороших танков, зенитных орудий, быстрых истребителей, качественных и эффективных бомб, авианосцев, радаров, а также запасов иностранной валюты и соответствующей логистики, Муссолини в 1940 году втянул свою страну в очередную войну с участием великих держав, заранее считая ее выигранной.

На самом же деле только чудо или немцы могли спасти итальянцев от полного разгрома.

Такой акцент на вооружении и численности армии, конечно, не учитывает вопросов управления, качества состава и желания нации сражаться, но вся беда в том, что все это дополняло список слабых сторон Италии наряду с дефицитом, ощущавшимся в материальной части. Несмотря на поверхностную фашистскую идеологическую обработку, в итальянском обществе и политической культуре в 1900–1930-е годы не произошло ничего, что изменило бы отношение к армии и сделало ее более привлекательной в плане карьеры для талантливых и амбициозных мужчин.

Напротив, общая неэффективность, отсутствие инициативы и карьеризм были удручающими и поражали германских атташе и прочих военных наблюдателей. Армию нельзя было назвать послушным инструментом в руках Муссолини, что могло осложнять, и зачастую осложняло, реализацию его желаний, предлагая множество причин, почему это невозможно сделать.

Ему было на роду написано ввязываться (нередко без обсуждения с другими) в разного рода конфликты, где нужно было действовать. Преобладание в армии осторожных и плохо обученных офицеров и огромная нехватка опытных унтер-офицеров не оставляли ей никаких шансов в случае войны с другими великими державами.

Военно-морской флот (за исключением активных сверхмалых подлодок) был в ненамного лучшем положении. Если бы командный состав и экипажи Regia Aeronautica были лучше образованны и подготовлены, в этом было бы не много пользы, потому что летать им приходилось на устаревающих самолетах, двигатели которых выводил из строя песок пустыни, бомбы были малоэффективны, а огневая мощь вызывала жалость.

Не стоит и говорить о том, что не существовало никакого комитета начальников штабов для координирования планов между родами войск или обсуждения (а тем более определения) военных приоритетов.

Наконец, сам Муссолини в первую очередь нес ответственность за происходящее. Он не был, как это уже не раз утверждалось, всемогущим лидером, как Гитлер, хотя и считал себя таковым. Король Виктор Эммануил III стремился сохранить свои исключительные права и смог получить лояльность большой части бюрократии и офицерского корпуса.

Папский престол также был независимым центром власти для многих итальянцев и составлял определенную конкуренцию официальной власти Италии. Как крупные промышленники, так и непокорное крестьянство без особого восторга относились к режиму 1930-х годов.

Да и сама Национальная фашистская партия или, по крайней мере, ее региональные руководители, казалось, были больше обеспокоены распределением рабочих мест, чем идеей процветания государства{610}.

Но даже если бы Муссолини обладал абсолютной властью, Италия вряд ли бы от этого много выиграла, учитывая склонность Дуче к самообольщению, фанфаронству, его врожденную лживость, неспособность действовать и мыслить эффективно и его некомпетентность как государственного деятеля{611}.

В 1939–1940 годах западные союзники часто рассматривали возможные последствия участия Италии в войне на стороне Германии. В общем и целом британский генштаб предпочел бы, чтобы Италия сохранила нейтралитет в случае войны, чтобы не нарушать мир в Средиземноморье и на Ближнем Востоке.

Однако существовали и сильные контраргументы, которые впоследствии оказались верны{612}.

В истории мировых конфликтов, как показывает практика, вступление в войну еще одного противника приносит больше вреда противоборствующей стороне, чем самому новому участнику, но Италия времен Муссолини в этом отношении оказалась уникальной.

Угроза статус-кво, создаваемая Японией, также носила специфический характер, но требовала более серьезного внимания со стороны сформировавшихся государств. В 1920–1930-х годах, когда мир был окрашен расистскими и культурными предубеждениями, на Западе многие были склонны недооценивать японцев, воспринимая их как «маленький желтый народ», и только опустошительные атаки на Перл-Харбор, Малайю и Филиппины показали, насколько ошибочным был этот стереотипный образ ограниченных, низкорослых и далеких от техники людей{613}.

Японские моряки были хорошо подготовлены к ведению боя как днем, так и ночью. Военные атташе страны непрерывно слали конструкторам кораблей и стратегам в Токио самые свежие разведданные.

И армейская, и морская авиация были хорошо подготовлены и имели достаточно компетентных пилотов и членов экипажа{614}. Что касается армии, то во главе ее стояли решительные и сверхпатриотически настроенные офицеры, преисполненные духа бусидо, — это была грозная сила, готовая как наступать, так и обороняться. Фанатичное рвение, которое привело к убийству (предположительно) слабовольных министров, могло с легкостью трансформироваться в эффективные действия на поля боя.

В то время как армии других стран только говорили о готовности драться до последнего солдата, японцы именно так и поступали.

Но в отличие, скажем, от зулусских воинов, японцы в рассматриваемый период кроме храбрости демонстрировали теперь и военно-техническое превосходство.

Процесс индустриализации, начавшийся еще до 1914 года, мощно подстегнула Первая мировая война, частично благодаря союзническим контрактам на поставку боеприпасов и высокому спросу на услуги японских морских перевозчиков, а отчасти потому, что их собственные экспортеры могли теперь попасть на азиатские рынки, которые Запад больше не обеспечивал всем необходимым{615}.