Советско-немецкий пакт ненападения

После захвата Чехословакии фашистская Германия стала готовиться к войне уже совершенно открыто на глазах всего мира. Гитлер, поощряемый Англией и Францией, перестал церемониться и притворяться сторонником мирного урегулирования европейских проблем.

Наступили самые драматические месяцы предвоенного периода. Уже тогда было ясно, что каждый день приближает человечество к невиданной военной катастрофе.

Какова же была тогда политика Советского Союза. с одной стороны, и политика Великобритании и Франции — с другой?

Попытка уйти от ответа на этот вопрос, предпринятая фальсификаторами истории в США, свидетельствует лишь об их нечистой совести.

Правда такова, что Англия и Франция при поддержке правящих кругов США и в роковой период весны и лета 1939 года, когда война стояла у порога, продолжали прежнюю линию своей политики.

Это была политика провокационного натравливания гитлеровской Германии на Советский Союз, прикрываемая для обмана не только фарисейскими фразами о готовности сотрудничать с Советским Союзом, но и кое-какими несложными дипломатическими маневрами, призванными скрыть от общественного мнения народов действительный характер проводимого политического курса.

Такими маневрами явились, прежде всего, переговоры 1939 года, которые Англия и Франция решили завязать с Советским Союзом. Для обмана общественного мнения англо-французские правящие круги пытались изобразить эти переговоры как серьёзную попытку воспрепятствовать дальнейшему распространению гитлеровской агрессии.

Однако в свете всего дальнейшего хода событий стало совершенно ясным, что для англо-французской стороны эти переговоры с самого начала явились только очередным ходом в её двойной игре.

Это было ясно также и руководителям гитлеровской Германии, для которых смысл переговоров, затеянных Правительствами Англии и Франции с Советским Союзом, не представлял, разумеется, секрета.

Вот что писал, например, об этом германский посол в Лондоне Дирксен в донесении германскому министерству иностранных дел от 3 августа 1939 года, как об этом свидетельствуют документы, захваченные Советской Армией при разгроме гитлеровской Германии:

«Здесь преобладало впечатление, что возникшие за последние месяцы связи с другими государствами являются лишь резервным средством для подлинного примирения с Германией и что эти связи отпадут, как только будет достигнута единственно важная и достойная усилий цель — соглашение с Германией».

Это мнение твёрдо разделяли все германские дипломаты, наблюдавшие обстановку в Лондоне.

В другом своём секретном донесении в Берлин Дирксен писал:

«Англия хочет посредством вооружений и приобретения союзников усилиться и поравняться с осью, но в то же время она хочет попытаться путём переговоров притти к полюбовному соглашению с Германией[28]».

Клеветники и фальсификаторы истории пытаются скрыть эти документы, ибо они проливают яркий свет на обстановку последних предвоенных месяцев, без правильной оценки которой невозможно понять действительную предысторию войны. Затевая переговоры с Советским Союзом и давая гарантии Польше, Румынии и некоторым другим государствам, Англия и Франция при поддержке правящих кругов США вели двойную игру, рассчитанную на соглашение с гитлеровской Германией с целью направления её агрессии на Восток, против Советского Союза. Переговоры между Англией и Францией, с одной стороны, и Советским Союзом, с другой, начались в марте 1939 года и продолжались около четырёх месяцев.

Весь ход переговоров с полной очевидностью показал, что в то время, как Советский Союз стремился достичь широкого и равноправного соглашения с западными державами, способного хотя бы в последний момент удержать Германию от развязывания воины в Европе, Правительства Англии и Франции, опиравшиеся на поддержку в Соединённых Штатах, ставили совершенно иные цели.

Англо-французские правящие круги, привыкшие загребать жар чужими руками, и на этот раз пытались навязать Советскому Союзу обязательства, в силу которых СССР взял бы на себя всю тяжесть жертв по отражению возможной гитлеровской агрессии, а Англия и Франция вовсе не связывали бы себя какими-либо обязательствами по отношению к Советскому Союзу.

Если бы англо-французским правителям удался этот маневр, они значительно приблизились бы к осуществлению своей основной цели, которая заключалась в том, чтобы как можно скорее столкнуть лбами Германию и Советский Союз.

Однако, этот замысел был разгадан Советским Правительством, которое на всех этапах переговоров противопоставляло дипломатическим трюкам и уловкам западных держав свои открытые и ясные предложения, призванные служить лишь одной цели — делу защиты мира в Европе.

Нет нужды напоминать все перипетии этих переговоров. Следует восстановить в памяти лишь некоторые важнейшие моменты. Достаточно напомнить о тех условиях, которые в этих переговорах выдвинуло Советское Правительство: заключение между Англией, Францией и СССР эффективного пакта о взаимопомощи против агрессии; гарантирование со стороны Англии, Франции и СССР государств Центральной и Восточной Европы, включая в их число все без исключения пограничные с СССР европейские страны; заключение конкретного военного соглашения между Англией, Францией и СССР о формах и размерах немедленной и эффективной помощи друг другу и гарантируемым государствам в случае нападения агрессоров.[29]

На третьей Сессии Верховного Совета СССР 31 мая 1939 года В.М. Молотов указывал, что в некоторых англо-французских предложениях, предъявленных во время этих переговоров, отсутствовал элементарный принцип взаимности и равных обязанностей, обязательный во всяких равноправных соглашениях.

«Гарантировав себя, — говорил В.М. Молотов, — от прямого нападения агрессоров пактами взаимопомощи между собой и с Польшей и обеспечивая себе помощь СССР в случае нападения агрессоров на Польшу и Румынию, англичане и французы оставляли открытым вопрос — может ли СССР в свою очередь рассчитывать на помощь с их стороны в случае прямого нападения на него со стороны агрессоров, равно как оставляли открытым другой вопрос — могут ли они принять участие в гарантировании граничащих с СССР малых государств, прикрывающих северо-западные границы СССР, если они окажутся не в силах отстоять свой нейтралитет от нападения агрессоров. Получалось, таким образом, неравное положение для СССР».

Даже, когда англо-французские представители на словах стали соглашаться с принципом взаимопомощи между Англией, Францией и СССР на условиях взаимности на случай прямого нападения агрессора, — они обставили это рядом таких оговорок, которые делали это согласие фиктивным.

Кроме того, англо-французские предложения предусматривали помощь со стороны СССР тем странам, которым англичане и французы дали обещание о гарантиях, но они ничего не сказали о своей помощи странам на северо-западной границе СССР — Прибалтийским государствам, в случае нападения на них агрессора.

Исходя из изложенных выше соображений, В.М. Молотов заявил, что Советский Союз не может брать на себя обязательств в отношении одних стран без того, чтобы были даны такие же гарантии в отношении стран, расположенных на северо-западных границах Советского Союза.

Следует также напомнить, что когда 18 марта 1939 года британский посол в Москве Сиидс запросил Народного Комиссара Иностранных Дел, какова будет позиция Советского Союза в случае гитлеровской агрессии против Румынии, о подготовке которой у англичан имелись сведения, и когда с советской стороны был поставлен вопрос, какова будет при таких обстоятельствах позиция Англии, Сиидс уклонился от ответа, заметив, что географически Румыния ближе к Советскому Союзу, чем к Англии.

Таким образом, уже с первого шага ясно обнаружилось стремление английских правящих кругов связать Советский Союз определёнными обязательствами, а сачим остаться в стороне. Этот же нехитрый приём затем систематически, всё вновь и вновь, повторялся в течение всего хода переговоров.

В ответ на английский запрос Советское Правительство выдвинуло предложение о созыве совещания представителей наиболее заинтересованных государств, а именно: Великобритании, Франции, Румынии, Польши, Турции и Советского Союза.

По мнению Советского Правительства, такое совещание дало бы наибольшие возможности для выяснения действительного положения и определения позиций всех его участников. Однако британское Правительство ответило, что считает советское предложение преждевременным.

Вместо созыва конференции, которая дала бы возможность договориться о конкретных мерах борьбы против агрессии, английское Правительство предложило Советскому Правительству 21 марта 1939 года подписать совместно с ним, а также с Францией и Польшей декларацию, в которой подписавшиеся правительства обязались бы «совещаться о тех шагах, которые должны быть предприняты для общего сопротивления» на случай угрозы «независимости любого европейского государства».

Британский посол, доказывая приемлемость своего предложения, особенно напирал на то обстоятельство, что декларация составлена в весьма мало обязывающих выражениях.

Было совершенно очевидно, что такая декларация не может служить серьёзным средством борьбы против нависшей угрозы со стороны агрессора. Полагая, однако, что даже такая малообещающая декларация может явиться хотя бы некоторым шагом вперёд в деле обуздания агрессора, Советское Правительство согласилось принять английское предложение.

Но уже 1 апреля 1939 года английский посол в Москве сообщил, что Англия считает вопрос о совместной декларации отпавшим.

После ещё двухнедельных проволочек английский министр иностранных дел Галифакс сделал Советскому Правительству через посла в Москве новое предложение, заключавшееся в том, чтобы Советское Правительство сделало заявление, что «в случае акта агрессии против какого-либо европейского соседа Советского Союза, который оказал бы сопротивление, можно будет рассчитывать на помощь Советского Правительства, если она будет желательна».

Главный смысл этого предложения заключался в том, что в случае акта агрессии Германии против Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии Советский Союз был обязан оказать им помощь без какого-либо обязательства по оказанию помощи со стороны Англии, то-есть, ввязаться в войну с Германией один на один.

Что касается Польши и Румынии, которым Англия дала гарантии, то и в этом случае Советский Союз должен был оказать им помощь против агрессора. Но и в данном случае Англия не хотела брать на себя какие-либо обязательства совместно с Советским Союзом, оставляя себе свободу рук и поле для любого маневрирования, не говоря уже о том, что согласно этому предложению Польша и Румыния, а также Прибалтийские государства ничем не обязывались в отношении СССР.

Советское Правительство, однако, не желало упускать ни единой возможности для того, чтобы добиться соглашения с другими державами о совместной борьбе против гитлеровской агрессии. Оно без малейшего промедления представило британскому Правительству встречное предложение.

Это предложение заключалось в том, чтобы, во-первых, Советский Союз, Англия и Франция взаимно обязались оказывать друг другу всяческую немедленную помощь, включая военную, в случае агрессии против одного из этих государств; во-вторых, чтобы Советский Союз, Англия и Франция обязались оказывать всяческою, в том числе и военную, помощь государствам Восточной Европы, расположенным между Балтийским и Чёрным морями и граничащим с Советским Союзом, в случае агрессии против этих государств.

Наконец, в-третьих, Советский Союз, Англия и Франция должны были обязаться в короткий срок установить размеры и формы военной помощи, оказываемой каждому из этих государств в обоих случаях, упомянутых выше.

Таковы были наиболее важные пункты советского предложения. Не трудно видеть коренное отличие советского предложения от британского предложения, поскольку советское предложение заключало в себе действительно эффективные меры совместного противодействия агрессии.

В течение трёх недель не было никакого ответа на это предложение со стороны английского Правительства. Это вызвало в Англии возраставшее беспокойство, вследствие чего английскому Правительству пришлось в конце концов придумать очередной маневр для обмана общественного мнения.

8 мая в Москву поступил английский ответ, или, точнее, английские контрпредложения. Советскому Правительству снова предлагалось сделать одностороннее заявление, которым оно «обязалось бы в случае вовлечения Великобритании и Франции в военные действия во исполнение принятых ими обязательств» (перед Бельгией, Польшей, Румынией, Грецией и Турцией) «оказать немедленно содействие, если оно окажется желательным, причём род и условия, в которых предоставлялось бы это содействие, явились бы предметом соглашения».

И в этом предложении речь шла об односторонних обязательствах Советского Союза. Он должен был обязаться оказывать помощь Англии и Франции, которые со своей стороны абсолютно никаких обязательств перед Советским Союзом в отношении Прибалтийских республик на себя не брали.

Таким образом, Англия предлагала поставить СССР в неравное положение, неприемлемое и недостойное для любого независимого государства.

Легко понять, что на деле английское предложение было адресовано не столько в Москву, сколько в Берлин. Немцев приглашали напасть на Советский Союз и давали им понять, что Англия и Франция сохранят нейтралитет, если только немецкое нападение будет совершено через Прибалтику.

11 мая переговоры между Советским Союзом, Англией и Францией были ещё более осложнены заявлением польского посла в Москве Гржибовского о том, что «Польша не считает возможным заключение пакта о взаимопомощи с СССР…»

Разумеется, такое заявление польского представителя могло быть сделано только с ведома и одобрения правящих кругов Англии и Франции.

Поведение английских и французских представителей в переговорах в Москве носило настолько провокационный характер, что даже в правящем лагере западных держав нашлись люди, которые резко критиковали такую грубую игру.

Так, летом 1939 года Ллойд Джордж выступил во французской газете «Се суар» с резкой статьёй, направленной против руководителей английской политики. Касаясь причин той бесконечной канители, в которой завязли переговоры Англии и Франции с Советским Союзом, Ллойд Джордж писал, что на этот вопрос возможен лишь один ответ:

«Невиль Чемберлен, Галифакс и Джон Саймон не желают никакого соглашения с Россией».

Разумеется, то, что было ясно Ллойд Джорджу, было не менее ясно заправилам гитлеровской Германии, которые прекрасно понимали, что западные державы и не помышляют о серьёзном соглашении с Советским Союзом, а преследуют совсем другую цель.

Эта цель заключалась в том, чтобы подтолкнуть Гитлера к скорейшему нападению на Советский Союз, обеспечив ему как бы премию за это нападение путём создания для Советского Союза наименее благоприятных условий в случае войны с Германией.

К тому же западные державы без конца затягивали переговоры с Советским Союзом, пытаясь утопить существенные вопросы в тине мелких поправок и бесчисленных вариантов. Каждый раз, когда речь заходила о каких-либо реальных обязательствах, представители этих держав прикидывались, будто не понимают, в чём дело.

В конце мая Англия и Франция внесли новые предложения, которые кое в чём улучшали предыдущий вариант, но попрежнему оставляли открытым существенно важный для Советского Союза вопрос о гарантии трёх Прибалтийских республик, расположенных на северо-западной границе Советского Союза.

Таким образом, идя, под давлением общественного мнения своих стран, на некоторые словесные уступки, правители Англии и Франции продолжали гнуть свою прежнюю линию, обставляя свои предложения такими оговорками, которые делали их заведомо неприемлемыми для Советского Союза.

Поведение англо-французских представителей во время переговоров в Москве было настолько нетерпимым, что В.М. Молотов должен был 27 мая 1939 года заявить английскому послу Сиидсу и французскому поверенному в делах Пайару, что представленный ими проект соглашения об оказании совместного противодействия агрессору в Европе не содержит плана организации эффективной взаимопомощи СССР, Англии и Франции и даже не свидетельствует о серьёзной заинтересованности английского и французского Правительств в соответствующем пакте с Советским Союзом.

При этом было прямо заявлено, что англо-французское предложение наводит на мысль, что Правительства Англии и Франции не столько заинтересованы в самом пакте, сколько в разговорах о нём.

Возможно, что эти разговоры и нужны Англии и Франции для каких-то целей. Советскому Правительству эти цели неизвестны. Советское Правительство заинтересовано не в разговорах о пакте, а в организации действенной взаимопомощи СССР, Англии и Франции против агрессии в Европе. Англо-французские представители были предупреждены, что Советское

Правительство не намерено участвовать в разговорах о пакте, целей которых СССР не знает, и что такие разговоры английское и французское Правительства могут вести с более подходящими, чем СССР, партнёрами.

Московские переговоры затягивались бесконечно. Причины такой недопустимой затяжки переговоров выболтал лондонский «Таймс», который писал: «Быстрый и решительный союз с Россией может помешать другим переговорам…[30]» «Таймс», говоря о «других переговорах», имел, очевидно, в виду переговоры Роберта Хадсона, английского министра по делам заморской торговли, с доктором Гельмутом Вольтатом, экономическим советником Гитлера, по вопросу о возможности английского займа гитлеровской Германии в весьма крупной сумме, о чём речь будет впереди.

Кроме того, как известно, в день, когда гитлеровская армия вступила в Прагу, по сообщению печати, делегация Федерации английской промышленности вела в Дюссельдорфе переговоры о заключении широкого соглашения с немецкой крупной промышленностью.

Обращало на себя внимание и то обстоятельство, что ведение переговоров от имени Великобритании в Москве было поручено второстепенным лицам, в то время как для переговоров с Гитлером выезжал из Англии в Германию сам Чемберлен и притом неоднократно.

Важно отметить также и то, что английский представитель Стрэнг для переговоров с СССР не имел полномочий для подписания каких-либо соглашений с Советским Союзом.

Ввиду требования Советского Союза перейти к конкретным переговорам относительно мер борьбы против возможного агрессора, Правительства Англии и Франции должны были согласиться послать в Москву свои военные миссии.

Однако эти миссии необычно долго добирались до Москвы, а когда они приехали, то оказалось, что составлены они из второстепенных лиц, не имеющих к тому же полномочий для подписания какого-либо соглашения. В этих условиях военные переговоры оказались столь же бесплодными, как и политические.

Военные миссии западных держав сразу же показали, что они и не желают серьёзно разговаривать о средствах взаимной помощи в случае агрессии Германии. Советская военная миссия исходила из того, что СССР, не имея общей границы с Германией, может оказать помощь Англии, Франции, Польше, в случае возникновения войны, лишь при условии пропуска советских войск через польскую территорию.

Однако, польское Правительство заявило, что оно не примет военной помощи со стороны Советского Союза, показав этим, что оно опасается усиления Советского Союза больше, чем гитлеровской агрессии. Позицию Польши поддержали как английская, так и французская миссии.

В ходе военных переговоров был поставлен также вопрос о количестве вооружённых сил, которые должны быть немедленно выставлены участниками соглашения в случае агрессии.

Тогда англичане назвали смехотворную цифру, заявив, что они могут выставить 5 пехотных и 1 механизированную дивизии. И это англичане предложили в то время, когда Советский Союз заявил о своей готовности выставить на фронт против агрессора 136 дивизий, 5 тысяч средних и тяжёлых орудий, до 10 тысяч танков и танкеток, свыше 5 тысяч боевых самолётов и т. д.

Из этого видно, насколько несерьёзно английское Правительство отнеслось к переговорам о заключении военного соглашения с СССР.

Указанных выше данных достаточно для того, чтобы подтвердить тот вывод, который сам собой напрашивается, а вывод этот состоит в том, что:

1. Советское Правительство на всём протяжении переговоров с исключительным терпением добивалось того чтобы обеспечить договорённость с Англией и Францией о взаимной помощи против агрессора на равноправных началах и при условии, что взаимная помощь будет действительно эффективной, то-есть, что заключению политического договора будет сопутствовать подписание военной конвенции, устанавливающей размеры, формы и сроки помощи, ибо весь предыдущий ход событий достаточно ясно показал, что только такое соглашение могло бы быть эффективным и способно было бы образумить гитлеровского агрессора, избалованного полной безнаказанностью и попустительством западных держав на протяжении многих лет;

2. Поведение Англии и Франции в ходе переговоров с Советским Союзом полностью подтвердило, что ни о каком серьёзном соглашении с СССР они и не помышляют, ибо политика Англии и Франции направлялась другими целями, не имеющими ничего общего с интересами мира и борьбы с агрессией;

3. Коварный замысел англо-французской политики заключался в том, чтобы дать понять Гитлеру, что у СССР нет союзников, что СССР изолирован, что Гитлер может напасть на СССР, не рискуя встретиться с противодействием со стороны Англии и Франции.

Ввиду этого не приходится удивляться тому, что англо-франко-советские переговоры закончились провалом.

Этот провал был, конечно, не случайным. Становилось всё более очевидным, что срыв переговоров был заранее запланирован представителями западных держав в их двойной игре.

Дело в том, что наряду с открытыми переговорами с СССР англичане вели закулисные переговоры с Германией, и этим последним они придавали несравненно большее значение.

Если своими переговорами в Москве правящие круги западных держав стремились прежде всего усыпить бдительность общественного мнения своих стран, обмануть народы, втягиваемые в войну, то переговоры с гитлеровцами носили другой характер.

Программа англо-германских переговоров была достаточно ясно сформулирована министром иностранных дел Англии Галифалсом, который обращался к гитлеровской Германии с недвусмысленными призывами в то самое время, когда его чиновники продолжали вести переговоры в Москве.

29 июня 1939 года в речи на банкете в королевском институте международных сношений Галифакс выразил готовность договориться с Германией по всем вопросам, «внушающим миру тревогу».

Он говорил: «В такого рода новой атмосфере мы могли бы обсудить колониальную проблему, вопрос о сырье, о торговых барьерах, о «жизненном пространстве», об ограничении вооружений и все другие вопросы, затрагивающие европейцев[31]».

Если вспомнить, как трактовала проблему «жизненного пространства» близкая к Галифаксу консервативная газета «Дейли мейл» ещё в 1933 году, предлагая гитлеровцам отхватить от СССР «жизненное пространство», то не остается ни малейшего сомнения в действительном смысле заявления Галифакса.

Это было открытое предложение договориться о разделе мира и сфер влияния, обращённое к гитлеровской Германии, предложение решить все вопросы без Советского Союза и главным обрaзом за счёт Советского Союза.

Ещё в июне 1939 года представители Англии начали в строгой тайне переговоры с Германией через приехавшего в Лондон уполномоченного Гитлера по четырёхлетнему плану Вольтата.

С ним беседовали английский министр по делам заморской торговли Хадсон и ближайший советник Чемберлена Г. Вильсон. Содержание этих июньских переговоров пока ещё погребено в тайниках дипломатических архивов. Но в июле Вольтат вторично посетил Лондон, и переговоры были возобновлены.

Содержание этого второго тура переговоров теперь известно из имеющихся в распоряжении Советского Правительства германских трофейных документов, которые вскоре увидят свет.

Хадсон и Г. Вильсон предложили Вольтату, а затем германскому послу в Лондоне Дирксену начать секретные переговоры о заключении широкого соглашения, которое включало бы в себя соглашение о разделе сфер влияния в мировом масштабе и об устранении «убийственной конкуренции на общих рынках».

При этом предусматривалось предоставление Германии преобладающего влияния в юго-восточной Европе. Дирксен в своём донесении германскому министерству иностранных дел от 21 июля 1939 года указывал, что программа, обсуждавшаяся Вольтатом и Вильсоном, охватывала политические, военные и экономические положения.

Среди политических положений отводилось особое место, наряду с пактом о ненападении, пакту о невмешательстве, который должен был включать «разграничение жизненных пространств между великими державами, особенно же между Англией и Германией[32]».

При обсуждении вопросов, связанных с заключением этих двух пактов, английские представители обещали, что в случае подписания этих пактов Англия откажется от только что предоставленных ею гарантий Польше.

Данцигский вопрос, как и вопрос о польском коридоре, англичане готовы были в случае заключения англо-германского соглашения предоставить немцам решать с Польшей один на один, обязавшись не вмешиваться в их разрешение.

Далее, и это также документально подтверждается донесениями Дирксена, которые вскоре будут опубликованы, Вильсон подтвердил, что в случае заключения указанных выше пактов между Англией и Германией английская гарантийная политика будет фактически ликвидирована.

«Тогда Польша, — отмечает по этому поводу в своём донесении Дирксен, — была бы, так сказать, оставлена в одиночестве лицом к лицу с Германией».

Всё это означало, что правители Англии были готовы выдать Польшу на растерзание Гитлеру в то самое время, когда ещё не обсохли чернила, которыми были подписаны английские гарантии Польше.

Вместе с тем в случае заключения англо-германского соглашения была бы достигнута цель, которую ставили перед собой Англия и Франция, начиная переговоры с Советским Союзом, и была бы ещё более облегчена возможность ускорения столкновения между Германией и СССР.

Наконец, политическое соглашение между Англией и Германией предполагалось дополнить экономическим соглашением, включающим в себя тайную сделку по колониальным вопросам, по распределению сырья, по разделу рынков, а также о крупном английском займе для Германии.

Итак, правителям Англии рисовалась заманчивая картина прочного соглашения с Германией и так называемая «канализация» германской агрессии на Восток против недавно «гарантированной» ими Польши и против Советского Союза.

Удивительно ли, что клеветники и фальсификаторы истории тщательно замалчивают и пытаются скрыть эти факты, имеющие решающее значение для понимания той обстановки, в которой война становилась, таким образом, неизбежной.

К этому времени не могло быть уже никаких сомнений в том, что Англия и Франция не только не были намерены всерьёз что-либо предпринять для того, чтобы помешать гитлеровской Германии развязать войну, но, наоборот, делали всё от них зависящее, чтобы методами тайных сговоров и сделок, методами всевозможных провокаций натравить гитлеровскую Германию на Советский Союз.

Никаким фальшивомонетчикам не удастся выкинуть ни из истории, ни из сознания народов тот решающий факт, что в этих условиях выбор, стоявший перед Советским Союзом, был таков:

либо принять в целях самообороны сделанное Германией предложение о заключении договора о ненападении и тем самым обеспечить Советскому Союзу продление мира на известный срок, который мог быть использован Советским государством в целях лучшей подготовки своих сил для отпора возможному нападению агрессора.

либо отклонить предложение Германии насчёт пакта о ненападении и тем самым позволить провокаторам войны из лагеря западных держав немедленно втравить Советский Союз в вооружённый конфликт с Германией в совершенно невыгодной для Советского Союза обстановке, при условии полной его изоляции.

В этой обстановке Советское Правительство оказалось вынужденным сделать свой выбор и заключить с Германией пакт о ненападении.

Этот выбор явился дальновидным и мудрым шагом советской внешней политики при создавшейся тогда обстановке.

Этот шаг Советского Правительства в огромной степени предопределил благоприятный для Советского Союза и для всех свободолюбивых народов исход второй мировой войны.

Было бы грубой клеветой утверждать, что заключение пакта с гитлеровцами входило в план внешней политики СССР. Наоборот, СССР всё время стремился к тому, чтобы иметь соглашение с западными неагрессивными государствами против немецко-италъянских агрессоров в целях осуществления коллективной безопасности на началах равенства.

Но соглашение есть обоюдный акт. Если СССР добивался соглашения о борьбе с агрессией, то Англия и Франция систематически отвергали его, предпочитая вести политику изоляции СССР, политику уступок агрессорам, политику направления агрессии на Восток, против СССР. Соединённые Штаты Америки не только не противодействовали такой пагубной политике, а, наоборот, всячески поддерживали её.

Что касается американских миллиардеров, то они продолжали вкладывать свои капиталы в немецкую тяжёлую промышленность, помогали немцам развернуть свою военную промышленность и вооружение, таким образом, немецкую агрессию, как бы приговаривая: «воюйте, господа европейцы, на здоровье, воюйте с божьей помощью, а мы, скромные американские миллиардеры, будем наживаться на вашей войне, зашибая сотни миллионов долларов сверхприбылей».

Понятно, что при таком положении дел в Европе Советскому Союзу оставался один выход: принять предложение немцев о пакте. Это был всё же лучший выход из всех возможных выходов.

Как в 1918 году ввиду враждебной политики западных держав Советский Союз оказался вынужденным заключить Брестский мир с немцами, так и теперь, в 1939 году, через 20 лет после Брестского мира, Советский Союз оказался вынужденным заключить пакт с немцами ввиду той же враждебной политики Англии и Франции.

Разговоры всякого рода клеветников о том, что СССР всё же не должен был позволить себе пойти на пакт с немцами, нельзя рассматривать иначе, как смехотворные. Почему Польша, имея союзников в лице Англии и Франции, могла пойти на пакт с немцами о ненападении в 1934 году, а Советский Союз, находившийся в менее благоприятных условиях, не мог пойти на такой пакт в 1939 году?

Почему Англия и Франция, представлявшие господствующую силу в Европе, могли пойти на совместную с немцами декларацию о ненападении в 1938 году, а Советский Союз, изолированный благодаря враждебной политике Англии и Франции, не мог пойти на пакт с немцами?

Разве это не факт, что из всех неагрессивных больших держав Европы Советский Союз был последней державой, которая пошла на пакт с немцами?

Конечно, фальсификаторы истории и прочие реакционеры недовольны тем, что Советскому Союзу удалось умело использовать советско-немецкий пакт в целях укрепления своей обороны, что ему удалось раздвинуть свои границы далеко на запад и преградить путь беспрепятственному продвижению немецкой агрессии на Восток, что гитлеровским войскам пришлось начать своё наступление на Восток не с линии Нарва-Минск-Киев, а с линии, проходившей на сотни километров западнее, что СССР не истёк кровью в Отечественной войне, а вышел из войны победителем. Но это недовольство относится уже к области бессильной злобы провалившихся политиков.

Злобное недовольство этих господ можно рассматривать лишь как демонстрацию того несомненного факта, что политика Советского Союза была и остаётся правильной политикой.

IV. Создание «восточного» фронта, нападение Германии на СССР,

антигитлеровская коалиция и вопрос о союзнических обязанностях

Заключая советско-немецкий пакт ненападения в августе 1939 года, Советский Союз ни на минуту не сомневался, что рано или поздно Гитлер нападёт на СССР. Такая уверенность Советского Союза вытекала из основной политической и военной установки гитлеровцев. Она подтверждалась практической деятельностью гитлеровского правительства за весь предвоенный период.

Поэтому первая задача Советского Правительства состояла в том, чтобы создать «восточный» фронт против гитлеровской агрессии, построить линию обороны у западных границ белорусских и украинских земель и организовать таким образом барьер против беспрепятственного продвижения немецких войск на Восток.

Для этого нужно было воссоединить Западную Белоруссию и Западную Украину, захваченные панской Польшей в 1920 году, с Советской Белоруссией и с Советской Украиной и выдвинуть сюда советские войска.

С этим делом нельзя было медлить, так как плохо снабжённые польские войска оказались неустойчивыми, польское командование и польское Правительство находились уже в бегах, и гитлеровские войска, не встречая серьёзного препятствия, могли занять белорусские и украинские земли раньше, чем придут туда советские войска.

17 сентября 1939 года по приказу Советского Правительства советские войска перешли довоенную советско-польскую границу, заняли Западную Белоруссию и Западную Украину и развернули там строительство обороны вдоль западной линии украинских и белорусских земель. Это была в основном та самая линия, которая известна в истории как «линия Керзона», установленная на Версальской конференции союзников.

Спустя несколько дней после этого Советским Правительством были подписаны пакты о взаимопомощи с Прибалтийскими государствами, предусматривавшие размещение на территории Эстонии, Латвии и Литвы гарнизонов Советской Армии, организацию советских аэродромов и создание военно-морских баз.

Таким образом был создан фундамент «восточного» фронта.

Не трудно было понять, что создание «восточного» фронта является серьёзным вкладом не только в дело организации безопасности СССР, но и в общее дело миролюбивых государств, ведущих борьбу против гитлеровской агрессии. Тем не менее, англо-франко-американские круги в своём преобладающем большинстве ответили на этот шаг Советского Правительства злобной антисоветской кампанией, квалифицируя его как агрессию.

Впрочем, нашлись и такие политические деятели, у которых оказалось достаточно проницательности для того, чтобы понять смысл советской политики и признать правильным создание «восточного» фронта.

Среди них первое место принадлежит г. Черчиллю, тогда ещё военно-морскому министру, который в своём выступлении по радио 1 октября 1939 года, после ряда недружелюбных выпадов против Советского Союза, заявил:

«То, что русские армии должны были находиться на этой линии, было совершенно необходимо для безопасности России против немецкой угрозы. Во всяком случае, позиции заняты и создан Восточный фронт, на который нацистская Германия не осмеливается напасть.

Когда г-н фон Риббентроп был вызван на прошлой неделе в Москву, то это было сделано для того, чтобы он ознакомился с этим фактом и признал, что замыслам нацистов в отношении Балтийских государств и Украины должен быть положен конец».

Если на западных границах СССР в значительном отдалении от Москвы, Минска и Киева дело с безопасностью СССР обстояло более или менее удовлетворительно, то нельзя было сказать то же самое насчёт северной границы СССР.

Здесь на расстоянии каких-либо 32 километров от Ленинграда стояли финские войска, командный состав которых в своём большинстве ориентировался на гитлеровскую Германию.

Советскому Правительству хорошо было известно, что фашистские элементы руководящих кругов Финляндии, тесно связанные с гитлеровцами и имевшие большое влияние в финской армии, стремятся захватить Ленинград.

Нельзя было считать случайностью тот факт, что начальник Генерального штаба гитлеровской армии Гальдер ещё летом 1939 года приехал в Финляндию для инструктирования высших руководителей финской армии.

Трудно было сомневаться в том, что финские руководящие круги состоят в союзе с гитлеровцами, что они хотят превратить Финляндию в плацдарм для нападения гитлеровской Германии на СССР.

Не удивительно поэтому, что все попытки СССР найти общий язык с финляндским Правительством в деле улучшения отношений между обеими странами остались безуспешными.

Правительство Финляндии отклонило одно за другим все дружественные предложения Советского Правительства, направленные на обеспечение безопасности СССР и, в частности, Ленинграда, несмотря на то, что Советский Союз пошёл навстречу Финляндии в удовлетворении её законных интересов.

Финляндское Правительство отклонило предложение СССР отодвинуть финскую границу на Карельском перешейке на несколько десятков километров, хотя Советское Правительство соглашалось взамен этого уступить Финляндии вдвое большую территорию Советской Карелии.

Финляндское Правительство отклонило также предложение СССР о заключении пакта о взаимопомощи, показав этим, что безопасность СССР со стороны Финляндии остаётся необеспеченной.

Этими и другими подобными враждебными действиями и провокациями на советско-финской границе Финляндия развязала войну с Советским Союзом.

Результаты советско-финской войны известны. Границы СССР на северо-западе и, в частности, в районе Ленинграда были отодвинуты, и безопасность СССР была укреплена.

Это сыграло важную роль в обороне Советского Союза против гитлеровской агрессии, поскольку гитлеровской Германии и её финским пособникам пришлось начинать своё наступление на северо-западе СССР не под самым Ленинградом, а с линии, находившейся от него почти на 150 километров к северо-западу.

В своей речи на сессии Верховного Совета СССР 29 марта 1940 года В. М. Молотов заявил:

«…Советский Союз, разбивший финскую армию и имевший полную возможность занять всю Финляндию, не пошёл на это и не потребовал никакой контрибуции в возмещение своих военных расходов, как это сделала бы всякая другая держава, а ограничил свои пожелания минимумом…»

«Никаких других целей, кроме обеспечения безопасности Ленинграда, Мурманска и Мурманской железной дороги, мы не ставили в Мирном Договоре».

Следует отметить, что несмотря на то, что всей своей политикой в отношении СССР финские правящие круги играли на руку гитлеровской Германии, англо-французские заправилы Лиги Наций сразу же стали на сторону финляндского Правительства, объявили через Лигу Наций СССР «агрессором» и тем самым открыто одобрили и поддержали начатую финскими правителями войну против Советского Союза.

Лига Наций, запятнавшая себя попустительством и поощрением японских и немецко-итальянских агрессоров, по приказу англо-французских заправил послушно проголосовала резолюцию против Советского Союза, демонстративно «исключив» СССР из Лиги Наций.

Мало этого. В развязанной финскими реакционерами войне против Советского Союза Англия и Франция всячески помогали финской военщине. Англо-французские правящие круги не переставали подстрекать финляндское Правительство к продолжению военных действий.

Англо-французские правители систематически снабжали Финляндию оружием и энергично готовили к отправке в Финляндию стотысячный экспедиционный корпус.

За три месяца, прошедшие с начала войны, Англия, по заявлению Чемберлена в палате общин 19 марта 1940 года, передала Финляндии сто один самолёт, свыше двухсот орудий, сотни тысяч снарядов, авиационных бомб и противотанковых мин.

Одновременно Даладье сообщил Палате Депутатов, что Франция передала Финляндии 175 самолётов, около 500 орудий, пять с лишним тысяч пулемётов, миллион снарядов и ручных гранат и разное другое вооружение.

О планах британского и французского Правительств этого времени полностью можно судить по памятной записке, переданной англичанами шведам 2 марта 1940 года, в которой говорилось:

«Союзные правительства понимают, что военное положение Финляндии становится отчаянным. После тщательного рассмотрения всех возможностей они пришли к выводу, что единственным средством, при помощи которого они могут оказать эффективную помощь Финляндии, является посылка союзных войск, и они готовы послать такие войска в ответ на финскую просьбу[33]».

В это время, как об этом заявил 19 марта в английском парламенте Чемберлен, «подготовка к отправке экспедиционных частей велась с максимальной быстротой, и экспедиционная армия была готова к отправке в начале марта… за два месяца до того срока, который назначил фельдмаршал Маннергейм для их прибытия».

Чемберлен добавил, что численность этих частей достигала 100.000 человек.

Одновременно и французское Правительство готовило свой экспедиционный корпус в 50.000 человек первой очереди для направления в Финляндию через Нарвик.

И эту воинственную активность англо-французские правители развивали в то время, когда на фронте против гитлеровской Германии Англия и Франция не проявляли никакой активности и когда велась там так называемая «странная война».

Но военная помощь Финляндии против Советского Союза являлась лишь частью более широкого замысла англо-французских империалистов.

В упомянутой «Белой книге» шведского министерства иностранных дел имеется документ, принадлежащий шведскому министру иностранных дел Гюнтеру. В этом документе говорится, что «посылка этого контингента войск входила в общий план нападения на Советский Союз», и что этот план, «начиная с 15 марта, будет введён в действие против Баку, а ещё ранее — через Финляндию[34]».

В своей книге «Де Голль — диктатор» Керрилис об этом плане писал следующее:

«Согласно этому плану, основные черты которого изложил мне Поль Рейно[35] в письме, хранящемся у меня, моторизованный экспедиционный корпус, высадившись в Финляндии, через Норвегию быстро расшвырял бы беспорядочные орды России и пошёл бы на Ленинград…[36]».

Этот план разрабатывали во Франции де Голль и генерал Вейган, командовавший тогда французскими войсками в Сирии, который похвалялся, что:

«с некоторыми подкреплениями и двумя сотнями самолётов он овладел бы Кавказом и вошёл бы в Россию, как «нож в масло».

Известен также разработанный французским генералом Гамеленом в 1940 году план военных действий англо-французов против СССР, в котором особенное внимание уделялось бомбардировке Баку и Батуми.

Подготовка англо-французских правителей к нападению на СССР шла полным ходом. В генеральных штабах Англии и Франции усердно разрабатывались планы такого нападения. Эти господа хотели вместо войны с гитлеровской Германией начать войну против Советского Союза.

Но планам этим осуществиться было не суждено. Финляндия в это время была разгромлена советскими войсками и вынуждена была капитулировать, несмотря на все усилия Англии и Франции воспрепятствовать её капитуляции.

12 марта 1940 года был подписан советско-финский мирный договор.

Таким образом было улучшено дело обороны СССР против гитлеровской агрессии также и на севере, в районе Ленинграда с отодвижением линии обороны на 150 километров севернее Ленинграда до Выборга включительно.

Но это ещё не означало, что уже закончено сформирование «восточного» фронта от Балтийского моря до Чёрного моря. Пакты с Прибалтийскими государствами были заключены, но там не было ещё советских войск, могущих держать оборону.

Молдавия и Буковина были формально воссоединены с СССР, но и там не было ещё советских войск, могущих держать оборону. В середине июня 1940 года советские войска вступили в Эстонию, Латвию, Литву. 27 июня того же года советские войска вступили в Буковину и в Молдавию, оторванную Румынией у СССР после Октябрьской революции.

Таким образом было закончено формирование «восточного» фронта от Балтийского моря до Чёрного моря против гитлеровской агрессии.

Англо-французские руководящие круги, продолжавшие ругать СССР агрессором из-за создания им «восточного» фронта, видимо, не отдавали себе отчёта в том, что появление «восточного» фронта означает коренной перелом в развитии войны — против гитлеровской тирании, — в пользу победы демократии.

Они не понимали, что речь шла не об ущемлении или неущемлении национальных прав Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, а о том, чтобы предотвратить превращение этих стран в бесправную колонию гитлеровской Германии путём организации победы над нацистами.

Они не понимали, что речь шла о том, чтобы создать преграду продвижению немецких войск во всех районах, где только это было возможно, устроить крепкую оборону, а потом перейти в контрнаступление, разбить гитлеровские войска и тем создать возможность для свободного развития этих стран.

Они не понимали, что других путей для победы над гитлеровской агрессией не существует.

Правильно ли поступило английское Правительство, разместив свои войска во время войны в Египте, несмотря на протесты египтян и даже на сопротивление некоторых элементов в Египте? Безусловно, правильно!

Это было важнейшее средство преградить путь гитлеровской агрессии в сторону Суэцкого канала, оградить Египет от покушений со стороны Гитлера, организовать победу над Гитлером и предотвратить таким образом превращение Египта в гитлеровскую колонию. Только враги демократии или сумасшедшие могут утверждать, что действия английского Правительства в дачном случае представляли агрессию.

Правильно ли поступило Правительство Соединённых Штатов Америки, высадив свои войска в Касабланке, несмотря на протесты марокканцев и прямое военное противодействие со стороны правительства Петэна во Франции, власть которого распространялась на Марокко? Безусловно, правильно!

Это было серьёзнейшее средство создать базу противодействия немецкой агрессии в непосредственной близости к Западной Европе, организовать победу над гитлеровскими войсками и создать таким образом возможность освобождения Франции от гитлеровского колониального гнёта. Только враги демократии или сумасшедшие могли расценивать эти действия американских войск как агрессию.

Но то же самое нужно скачать о действиях Советского Правительства, организовавшего к лету 1940 года «восточный» фронт против гитлеровской агрессии и разместившего свои войска возможно дальше на запад от Ленинграда, Москвы, Киева.

Это было единственное средство преградить дорогу беспрепятственному продвижению немецких войск на Восток, создать крепкую оборону, а потом перейти в контрнаступление для того, чтобы разбить совместно с союзниками гитлеровскую армию и предотвратить таким образом превращение миролюбивых стран Европы, в том числе Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, в гитлеровскую колонию.

Только враги демократии или сумасшедшие могли квалифицировать эти действия Советского Правительства как агрессию.

Но из этого следует, что Чемберлен, Даладье и их окружение, квалифицировавшие эту политику Советского Правительства как агрессию и организовавшие исключение Советского Союза из Лиги Наций, — действовали, как враги демократии или как сумасшедшие.

Из этого следует, далее, что нынешние клеветники и фальсификаторы истории, подвизающиеся в содружестве с г.г. Бевином и Бидо и квалифицирующие создание «восточного» фронта против Гитлера как агрессию, действуют так же, как враги демократии или как сумасшедшие.

Что было бы, если бы СССР не создал «восточного» фронта ещё до нападения Германии — далеко на западе от старых границ СССР, если бы этот фронт проходил не по линии Выборг-Каунас-Белосток-Брест-Львов, а по старой границе Ленинград-Нарва-Минск-Киев?

Это дало бы возможность войскам Гитлера выиграть пространство на сотни километров, приблизив немецкий фронт к Ленинграду-Москве-Минску-Киеву на 200–300 километров, серьёзно ускорило бы продвижение немцев в глубь СССР, ускорило бы падение Киева и Украины, привело бы к захвату Москвы немцами, привело бы к захвату Ленинграда соединёнными силами немцев и финнов и заставило бы СССР перейти на длительную оборону, что дало бы немцам возможность высвободить на востоке дивизий пятьдесят для высадки на английские острова и для усиления немецко-итальянского фронта в районе Египта.

Вполне вероятно, что английскому Правительству пришлось бы эвакуироваться в Канаду, а Египет и Суэцкий канал попали бы под власть Гитлера.

Но это не всё. СССР был бы вынужден перебросить большую часть своих войск с маньчжурской границы на «восточный» фронт для усиления своей обороны, а это дало бы возможность японцам высвободить до 30 дивизий в Маньчжурии и направить их против Китая, против Филиппин, против Юго-Восточной Азии вообще, в конечном счёте — против американских вооружённых сил на Дальнем Востоке.

Всё это привело бы к тому, что война затянулась бы по крайней мере ещё года на два, и вторая мировая война была бы окончена не в 1945 году, а в 1947 году или несколько позже.

Так обстояло дело с вопросом о «восточном» фронте.

Между тем события на Западе шли своим чередом. В апреле 1940 года немцы заняли Данию и Норвегию. В середине мая немецкие войска вторглись в Голландию, Бельгию и Люксембург. 21 мая немцы вышли к Ла-маншу и отрезали союзников во Фландрии.

В конце мая английские войска эвакуировали Дюнкерк, покинули Францию и направились в Англию. В середине июня пал Париж. 22 июня Франция капитулировала перед Германией.

Таким образом Гитлер растоптал все и всякие декларации ненападения с Францией и Англией.

Это был полный провал политики умиротворения, политики отказа от коллективной безопасности, политики изоляции СССР.

Стало ясно, что, изолировав СССР, Франция и Англия разбили единый фронт свободолюбивых стран, ослабили себя и сами оказались изолированными.

1 марта 1941 года немцы заняли Болгарию.

5 апреля СССР подписал пакт ненападения с Югославией.

22 июня того же года Германия напала на СССР.

Италия, Румыния, Венгрия, Финляндия вступили в войну против Советского Союза на стороне Германии.

Советский Союз вступил в освободительную войну против гитлеровской Германии.

Различные круги Европы и Америки по-разному отнеслись к этому событию.

Порабощённые Гитлером народы вздохнули с облегчением, решив, что Гитлер сломает себе шею между двумя фронтами, западным и «восточным».

Правящие круги Франции злорадствовали, не сомневаясь в том, что «Россия будет разбита» в самый короткий срок.

Видный член сената Соединённых Штатов Америки, а теперь президент США г. Трумэн через день после нападения Германии на СССР заявил:

«Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии и, таким образом, пусть они убивают как можно больше[37]».

Аналогичное заявление сделал в 1941 году в Великобритании тогдашний министр авиационной промышленности Мур Брабазон, заявивший, что, поскольку это касается Великобритании, лучшим исходом борьбы на восточном фронте было бы взаимное истощение Германии и СССР, вследствие чего Англия смогла бы занять господствующее положение.

Эти выступления, несомненно, явились выражением позиции реакционных кругов США и Великобритании.

Однако подавляющее большинство английского и американского народов было настроено в пользу СССР, требуя объединения с Советским Союзом для успешной борьбы против гитлеровской Германии.

Отражением этих настроений нужно считать заявление премьер-министра Великобритании г. Черчилля 22 июня 1941 года о том, что «опасность для России является нашей опасностью и опасностью США так же, как дело каждого русского, борющегося за свою землю и дом, является делом свободных людей и свободных народов в любой части земного шара».

Такую же позицию в отношении СССР заняло правительство Рузвельта в США.

Этим было положено начало англо-советско-американской коалиции против гитлеровской Германии.

Антигитлеровская коалиция поставила себе целью разгром гитлеровского режима и освобождение порабощённых гитлеровской Германией народов Несмотря на различие в идеологии и экономической системе отдельных союзных государств, англо-советско-американская коалиция стала могучим союзом народов, объединивших свои усилия в освободительной борьбе против гитлеризма.

Конечно, и тогда, во время войны, имели место разногласия между союзниками по некоторым вопросам. Известно, например, какое значение имели разногласия по таким важным вопросам, как вопрос об открытии второго фронта, вопрос об обязанностях союзников, об их моральном долге друг перед другом.

Хватаясь за эти разногласия, фальсификаторы истории и всякого рода клеветники стараются «доказать», вопреки очевидности, что СССР не был и не мог быть верным и искренним союзником в борьбе с гитлеровской агрессией.

Но так как совместная борьба против гитлеровской Германии и поведение СССР в этой борьбе не дают никаких материалов в пользу такого обвинения, они обращаются к прошлому, к предвоенному периоду, утверждая, что во время «переговоров» с Гитлером в Берлине в 1940 году представители Советского Союза вели себя вероломно, не по-союзнически.

Они уверяют, что во время берлинских «переговоров» обсуждались и принимались вероломные «планы раздела Европы», территориальные притязания Советского Союза «к югу от Советского Союза в направлении к Индийскому океану», «планы» о Турции, Иране, Болгарии и другие «проблемы». Клеветники используют в этих целях донесения немецких послов и других гитлеровских чиновников, всякие записки и немецкие проекты каких-то «протоколов» и других подобных «документов».

Что же на самом деле произошло в Берлине? Нужно сказать, что так называемые «берлинские переговоры» 1940 года являлись на самом деле не чем иным, как ответным визитом В. М. Молотова на две поездки Риббентропа в Москву.

Имевшие место беседы касались, главным образом, советско-германских отношений. Гитлер старался превратить их в базу для широкого соглашения между германской и советской сторонами.

Советская сторона, наоборот, использовала их для зондажа, для прощупывания позиции немецкой стороны, не имея никакого намерения заключать какое-либо соглашение с немцами. В этих беседах Гитлер считал, что Советскому Союзу следовало бы приобрести выход к Персидскому заливу, заняв Западный Иран и нефтяные промыслы англичан в Иране.

Он говорил, далее, что Германия могла бы помочь Советскому Союзу урегулировать дело со своими претензиями к Турции вплоть до исправления договора в Монтре о проливах, при этом совершенно игнорируя интересы Ирана, он тщательно оберегал интересы Турции, явно рассматривая её как настоящую или во всяком случае как будущую свою союзницу.

Что касается Балканских стран и Турции, то Гитлер рассматривал их как сферу влияния Германии и Италии.

Из этих бесед Советское Правительство сделало следующие выводы: Германия не дорожит связями с Ираном; Германия не связана и не думает связаться с Англией, — значит Советский Союз может иметь в лице Англии надёжного союзника против гитлеровской Германии; балканские государства либо уже куплены и превращены в сателлитов Германии (Болгария, Румыния, Венгрия), либо порабощены вроде Чехословакии, или стоят на пути к порабощению вроде Греции.

Югославия является единственной балканской страной, на которую можно рассчитывать как на будущую союзницу антигитлеровского лагеря; Турция либо уже связана тесными узами с гитлеровской Германией, либо намерена связаться с ней.

Сделав эти полезные выводы, Советское Правительство не возвращалось больше к каким-либо беседам по изложенным вопросам, несмотря на неоднократные напоминания Риббентропа.

Как видно, это был зондаж, прощупывание позиции гитлеровского правительства со стороны Советского Правительства, которое не завершилось и не могло завершиться каким-либо соглашением.

Допустим ли такой зондаж позиции противника со стороны миролюбивых государств? Безусловно допустим. И не только допустим, но представляет иногда прямую политическую необходимость.

Необходимо только, чтобы зондаж происходил с ведома и согласия союзников и чтобы результаты зондажа были сообщены союзникам. Но у Советского Союза не было тогда союзников, он был изолирован и он, к сожалению, не мог поделиться с ними результатами зондажа.

Следует отметить, что аналогичный, хотя и дурно пахнущий, зондаж позиции гитлеровской Германии был произведён представителями Англии и Соединённых Штатов Америки уже во время войны, после организации антигитлеровской коалиции: Англия-Соединённые Штаты Америки-СССР. Это явствует из документов, захваченных советскими войсками в Германии.

Из этих документов видно, что осенью 1941 года, а также в 1942 и в 1943 годах в Лиссабоне и в Швейцарии происходили переговоры за спиной СССР между представителями Англии и Германии, а потом между представителями Соединённых Штатов Америки и Германии по вопросу о заключении мира с Германией.

В одном из документов, — приложении к донесению заместителя германского министра иностранных дел Вейцзекера, — излагается ход этих переговоров в Лиссабоне в сентябре 1941 года. Из этого документа видно, что 13 сентября состоялась встреча сына лорда Бивербрука Эйткена, офицера английской армии, впоследствии члена английского парламента, представлявшего Англию, с венгром Густавом фон Кевером, действовавшим по поручению германского министерства иностранных дел, как можно судить об этом по письму германского генерального консула в Женеве Крауэля на имя Вейцзекера.

В этих переговорах Эйткен прямо поставил вопрос: «Нельзя ли было бы использовать наступающие зиму и весну для того, чтобы за кулисами обсудить возможности мира?»

Другие документы говорят о переговорах, которые происходили между представителями Правительств США и Германии в феврале 1943 года в Швейцарии.

Эти переговоры со стороны США вёл специальный уполномоченный Правительства США Аллен Даллес (брат Джона Фостера Даллеса), фигурировавший под конспиративной фамилией «Балл» и имевший «непосредственные поручения и полномочия из Белого Дома». Его собеседником с германской стороны был князь М. Гогенлоэ, близкий к правящим кругам гитлеровской Германии и действовавший в качестве гитлеровского представителя под вымышленной фамилией «Паульс». Документ, содержащий изложение этих переговоров, принадлежал гитлеровской службе безопасности (S.D.).

Как видно из документа, в беседе были затронуты важные вопросы, касавшиеся Австрии, Чехословакии, Польши, Румынии, Венгрии, и, что особенно важно, вопрос о заключении с Германией мира.

В этой беседе А. Даллес (Балл) заявил, что «никогда впредь не будет допущено, чтобы народы подобно германскому были вынуждены на отчаянные эксперименты и героизм из-за несправедливости и нужды. Германское государство должно остаться существовать как фактор порядка и восстановления. О разделе его или об отделении Австрии не может быть речи».

Касаясь Польши, Даллес (Балл) заявил, что

«…путём расширения Польши в сторону востока и сохранения Румынии и сильной Венгрии следует поддержать создание санитарного кордона против большевизма и панславизма[38]».

Далее в записи беседы отмечается, что

«М-р Балл более или менее согласен с государственной и промышленной организацией Европы, на основе больших пространств, полагая, что федеративная Великая Германия (подобная США) с примыкающей к ней Дунайской конфедерацией будет лучшей гарантией порядка и восстановления Центральной и Восточной Европы[39]».

Даллес (Балл) также заявил, что он вполне признаёт притязания германской промышленности на ведущую роль в Европе.

Нельзя не отметить, что этот зондаж был произведён англичанами и американцами без ведома и согласия их союзника — Советского Союза, причём Советскому Правительству ничего не было сообщено о результатах этого зондажа даже в порядке последующей информации. Это могло означать, что Правительства США и Англии сделали попытку вступить в данном случае на путь переговоров с Гитлером о сепаратном мире.

Ясно, что такое поведение Правительств Англии и США нельзя рассматривать иначе, как нарушение элементарных требований союзнического долга и союзнических обязательств.

Выходит, что фальсификаторы истории, обвиняя СССР в «неискренности», валят здесь с больной головы на здоровью.

Не может быть сомнения, что фальсификаторам истории и прочим клеветникам известны эти документы. И если они скрывают их от общественного мнения, умалчивая о них в своей клеветнической кампании против СССР, то это потому, что они боялись, как чумы, исторической правды.

Что касается разногласий по вопросу об открытии второго фронта, то здесь сказалось различное понимание обязанностей союзников в их отношениях друг к другу. Советские люди считают, что если союзник попал в беду, то его надо выручать всеми доступными средствами, что нужно относиться к своему союзнику не как к временному попутчику, а как к другу, радуясь его успехам, радуясь его усилению.

Представители англичан и американцев не согласны с этим и считают такую мораль наивностью. Они исходят из того, что сильный союзник опасен, что усиление союзника не в их интересах, что лучше иметь слабого союзника, чем сильного, а если он всё же усиливается, — нужно принять меры к его ослаблению.

Всем известно, что в англо-советском коммюнике, так же как и в советско-американском коммюнике в июне 1942 г., англо-американцами было взято на себя обязательство открыть второй фронт в Европе ещё в 1942 году.

Это было торжественное обещание, если хотите — клятва, которая должна была быть выполнена в срок ради облегчения войск Советского Союза, которые несли в первый период войны всю тяжесть отпора германскому фашизму.

Но известно также и то, что это обещание не было выполнено ни в 1942 году, ни в 1943 году, несмотря на то, что Советское Правительство неоднократно заявляло, что Советский Союз не может примириться с откладыванием второго фронта.

Политика откладывания второго фронта была отнюдь не случайной Она питалась устремлением тех реакционных кругов в Англии и США, которые преследовали свои цели в войне с Германией, не имевшие ничего общего с освободительными задачами борьбы против германского фашизма.

В их планы не входила задача полного разгрома германского фашизма. Они были заинтересованы в подрыве мощи Германии и, главным образом, в устранении Германии как опасного конкурента на мировом рынке, исходя из своих узко корыстных целей Но в их намерения отнюдь не входило освобождение Германии и других стран от господства реакционных сил, являющихся постоянными носителями империалистической агрессии и фашизма, как не входило и осуществление коренных демократических преобразований.

Вместе с тем они строили расчёты на ослабление СССР, на его обескровление и на то, что в результате изнурительной войны СССР надолго потеряет своё значение как великая и мощная держава и попадёт после войны в зависимость от Соединённых Штатов Америки и Великобритании.

Понятно, что Советский Союз не может считать нормальными подобные отношения к союзнику.

Полной противоположностью такой политике является политика, проводимая СССР в межсоюзнических отношениях. Эта политика характеризуется неизменно бескорыстным, последовательным и честным выполнением принятых на себя обязательств, готовностью всегда оказать товарищескую помощь своему союзнику. Советский Союз в минувшую войну дал примеры такого подлинно союзнического отношения к другим странам — боевым товарищам по борьбе с общим врагом.

Вот один из таких фактов.

Как известно, в конце декабря 1944 года гитлеровские войска предприняли наступление на западном фронте в районе Арденн, прорвали фронт и поставили англо-американские войска в тяжёлое положение.

По утверждению союзников немцы хотели, нанеся удар на Льеж, разгромить 1-ю американскую армию, выйти к Антверпену, отрезать 9-ю американскую, 2-ю британскую и 1-ю канадскую армии и устроить союзникам второй Дюнкерк, чтобы вывести Англию из войны.

В связи с этим 6 января 1945 года У. Черчилль обратился к И. В. Сталину с посланием следующего содержания:

«На Западе идут очень тяжёлые бои, и в любое время от Верховного Командования могут потребоваться большие решения. Вы сами знаете по Вашему собственному опыту, насколько тревожным является положение, когда приходится защищать очень широкий фронт после временной потери инициативы.

Генералу Эйзенхауэру очень желательно и необходимо знать в общих чертах, что Вы предполагаете делать, так как это, конечно, отразится на всех его и наших важнейших решениях.

Согласно полученному сообщению наш эмиссар главный маршал авиации Теддер вчера вечером находился в Каире, будучи связанным погодой. Его поездка сильно затянулась не по Вашей вине.

Если он ещё не прибыл к Вам, я буду благодарен, если Вы сможете сообщить мне, можем ли мы рассчитывать на крупное русское наступление на фронте Вислы или где-нибудь в другом месте в течение января, и любые другие моменты, о которых Вы, возможно, пожелаете упомянуть.

Я никому не буду передавать этой весьма секретной информации, за исключением фельдмаршала Брука и генерала Эйзенхауэра, причём лишь при условии сохранения её в строжайшей тайне. Я считаю дело срочным».

7 января 1945 года И. В. Сталин направил У. Черчиллю следующий ответ:

«Получил вечером 7 января Ваше послание от 6 января 1945 года.

К сожалению, главный маршал авиации г-н Теддер ещё не прибыл в Москву.

Очень важно использовать наше превосходство против немцев в артиллерии и авиации. В этих видах требуется ясная погода для авиации и отсутствие низких туманов, мешающих артиллерии вести прицельный огонь.

Мы готовимся к наступлению, но погода сейчас не благоприятствует нашему наступлению. Однако, учитывая положение наших союзников на западном фронте, Ставка Верховного Главнокомандования решила усиленным темпом закончить подготовку, и, не считаясь с погодой, открыть широкие наступательные действия против немцев по всему центральному фронту не позже второй половины января.

Можете не сомневаться, что мы сделаем всё, что только возможно сделать для того, чтобы оказать содействие нашим славным союзным войскам».

В ответном послании И. В. Сталину У. Черчилль писал 9 января:

«Я весьма благодарен Вам за Ваше волнующее послание. Я переслал его генералу Эйзенхауэру только для его личного сведения. Да сопутствует Вашему благородному предприятию полная удача!»

Желая ускорить помощь союзным войскам на западе, Верховное Главнокомандование советских войск решило передвинуть срок наступления против немцев на советско-германском фронте с 20 января на 12 января.

12 января началось большое наступление советских войск на широком фронте от Балтийского моря до Карпат. Было приведено в движение 150 советских дивизий с большим количеством артиллерии и авиации, которые прорвали немецкий фронт и отбросили немецкие войска на сотни километров.

12 января немецкие войска на западном фронте, в том числе 5-я и 6-я танковые армии, нацеленные для нового удара, прекратили своё наступление и в течение 5–6 дней были выведены из фронта и переброшены на восток — против наступающих советских войск. Наступление немецких войск на западе было сорвано.

17 января 1945 года У. Черчилль писал И. В. Сталину:

«Я очень благодарен Вам за Ваше послание и я очень рад, что Маршал Авиации Теддер произвёл на Вас такое благоприятное впечатление.

От имени Правительства Его Величества и от всей души я хочу выразить Вам нашу благодарность и поздравления по случаю того гигантского наступления, которое Вы начали на Восточном фронте.

Вам, несомненно, теперь известны планы генерала Эйзенхауэра, и в какой степени осуществление их было задержано расстраивающим наступлением Рундштедта. Я уверен, что на всём нашем фронте бои будут итти непрерывно. Британская 21-я армейская группа под командованием фельдмаршала Монтгомери начала сегодня наступление в районе к югу от Роермонда».

В приказе И. В. Сталина по советским войскам в феврале 1945 года об этом наступлении советских войск говорилось:

«В январе нынешнего года Красная Армия обрушила на врага небывалый по силе удар на всём фронте от Балтики до Карпат. Она взломала на протяжении 1.200 километров мощную оборону немцев, которую они создавали в течение ряда лет. В ходе наступления Красная Армия быстрыми и умелыми действиями отбросила врага далеко на запад.

Успехи нашего зимнего наступления привели прежде всего к тому, что они сорвали зимнее наступление немцев на Западе, имевшее своей целью захват Бельгии и Эльзаса, и дали возможность армиям наших союзников в свою очередь перейти в наступление против немцев и тем сомкнуть свои наступательные операции на Западе с наступательными операциями Красной Армии на Востоке».

Так действовал И.В. Сталин.

Так действуют настоящие союзники в общей борьбе.

* * *

Таковы факты.

Конечно, фальсификаторы истории и клеветники потому и называются фальсификаторами и клеветниками, что они не питают уважения к фактам. Они предпочитают иметь дело со сплетней, с клеветой.

Но нет оснований сомневаться в том, что этим господам всё же придётся в конце концов признать одну всем известную истину, состоящую в том, что сплетня и клевета гибнут, а факты остаются.

Тем не менее на Западе упорно продолжали утверждать, что эти протоколы подлинны, и всех тамошних «экспертов» совсем не смущал тот поразительный факт, что официальный межгосударственный договор между СССР и Третьим рейхом тогдашний глава советского правительства и правоверный большевик В.М. Молотов почему-то подписал латинским шрифтом.

Вторая, и на сей раз удачная, попытка обвинить СССР в развязывании Второй мировой войны была предпринята уже в декабре 1989 г. в предельно лживом докладе «О политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении от 23 августа 1939 года», с которым на II Съезде народных депутатов СССР выступил тогдашний член Политбюро и секретарь ЦК КПСС, хорошо известный идеолог «горбачевской перестройки» и агент влияния А.Н. Яковлев.

Ссылаясь на мифический «Протокол передачи документов в архив МИД СССР», подписанный двумя сотрудниками МИД СССР Н.И. Смирновым и Б.Ф. Подцеробом, якобы нечаянно обнаруженный в мидовском архиве тогдашним заместителем министра иностранных дел СССР А.Г. Ковалевым, он де-факто признал существование секретных протоколов о разделе сфер влияния между СССР и Третьим рейхом, ставших составной частью «Пакта Риббентропа-Молотова».

Всякий историк должен виртуозно владеть методом хронологического анализа, и если с этих позиций подойти к оценке «источников» по «секретным протоколам», то мы столкнемся с тем поразительным фактом, что время происхождения многих событий установить просто невозможно.

Например,

а) так и не прояснен вопрос, когда западные союзники успели захватить микрофильмы А. Леша из канцелярии имперского Министерства иностранных дел, поскольку в мае 1945 г. в Берлине были только советские войска, а вся история их таинственной передачи английскому подполковнику Р. Томсону на территории Тюрингии известна лишь из уст личного друга помощника генсека тов. А.С. Черняева известного «перестроечного» журналиста Л.А. Безыменского;

б) когда и в связи с чем высокопоставленные сотрудники центрального аппарата МИД СССР Б.Ф. Подцероб и Н.И. Смирнов составили акт приема-передачи пакета документов, включавших эти самые «секретные протоколы»;

в) когда были проведены два заседания депутатской Комиссии по политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении от 1939 года, которую возглавлял г-н А.Н. Яковлев, и когда членами этой комиссии был утвержден проект постановления Съезда народных депутатов по данному вопросу;

г) когда г-н А.Н. Яковлев получил от своего подельника г-на А.Г. Ковалева «Служебную записку» Н.И. Смирнова и Б.Ф. Подцероба, и когда проводились экспертизы этих документов, на которые ссылался А.Н. Яковлев в своем докладе II Съезду народных депутатов СССР;

д) наконец, кто дал прямое указание на публикацию текстов этих протоколов в академических журналах «Вопросы истории» и «Новая и новейшая история» и т. д.

Таким образом, многие события, связанные с «Пактом Риббентропа-Молотова», в принципе не могут быть датированы, а потому их нельзя считать достоверными или даже вероятными.

30 августа 1939 г. В.М. Молотов, выступая в Верховном Совете СССР с докладом о ратификации договора «О ненападении», прямо заявил, что этот договор между СССР и Германией стал результатом того тупика, в котором оказались англо-франко-советские переговоры, безрезультатно шедшие на протяжении нескольких последних месяцев.

В современной исторической науке существуют диаметрально противоположные оценки советско-германского пакта, которые во многом продиктованы политическими воззрениями большинства авторов, особенно либерального толка.

Большинство непредвзятых ученых (А. Тейлор, А. Якушевский, О. Ржешевский, В. Сиполс, Ю. Емельянов) справедливо полагают, что этот пакт имел исключительно важное значение, поскольку позволил Советскому Союзу:

• почти на два года оттянуть свое вступление в войну с Германией и значительно лучше подготовиться к ней;

• снять угрозу возникновения единого антисоветского фронта империалистических держав, контуры которого явно обозначились еще при подписании Мюнхенского договора;

• существенно отодвинуть свою границу на западных рубежах, что позволило советскому руководству за время тяжелых приграничных боев выстроить новую систему управления страной в условиях начавшейся полномасштабной войны с нацистской Германией;

• стабилизировать обстановку на дальневосточных рубежах, где японские агрессоры прекратили боевые действия на советской и монгольской границах;

• предотвратить угрозу одновременной войны на двух фронтах, поскольку Германия, нарушив ключевые статьи «Антикоминтерновского пакта», серьезно испортила свои отношения с Японией и т. д.

Их оппоненты из либерального лагеря, активно вскормленные в годы «горбачевской перестройки» яковлевским аппаратом в ЦК КПСС (М. Семиряга, В. Дашичев, М. Кулиш), особо не утруждая себя ни анализом фактов, ни какими-либо аргументами, априори крайне негативно оценивают этот пакт, который, по их мнению:

• стал главной причиной возникновения Второй мировой войны;

• зримо показал тождество двух самых кровавых режимов в истории человечества — гитлеризма и сталинизма;

• безбожно порушил «девственную» государственность миролюбивой Польши и демократических прибалтийских государств и т. д.

Эта когорта проплаченных «специалистов» так и не может ответить даже на такой простой вопрос, какую долю вины в развязывании Второй мировой войны в таком случае несут правительства Эстонии и Латвии, чьи министры иностранных дел К. Сельтер и В. Мунтрес еще 7 июня 1939 г., находясь в Берлине, подписали с И. Риббентропом аналогичные пакты «О ненападении».

11. Германско-польская война и Освободительный поход РККА в сентябре 1939 г.

По общепринятой в англосаксонской, европейской и советской историографии 1 сентября 1939 г. нападением германских вооруженных сил на Польшу началась Вторая мировая война.

В течение первой недели боев войска вермахта под общим руководством генерал-полковника В. Браухича взломали слабую оборону польской армии и уже к исходу 6 сентября подошли к окраинам Варшавы.

В тот же день польское правительство во главе с премьер-министром Ф. Славой-Склодовским позорно бежало из столицы государства в Люблин, а ставка главнокомандующего польскими войсками маршала Т. Рыдз-Смиглы была перенесена в Брест.

После начала войны советское правительство, в отличие от правительств Великобритании (Н. Чемберлен) и Франции (Э. Даладье), объявивших войну нацистской Германии, заявило о своем нейтралитете.

Доподлинно известно, что германское руководство 3—12 сентября 1939 г. направило в адрес Москвы четыре дипломатических ноты, в которых настаивало на вступлении СССР в войну против Польши.

Но вплоть до 15 сентября советское политическое руководство уклонялось от принятия столь серьезного решения.

Только 16 сентября 1939 г., когда танковая армия Г. Гудериана окружила под Люблином основные силы польских войск, высшее политическое руководство СССР отдало приказ о приведении войск западных военных округов в полную боевую готовность.

Утром 17 сентября войска Белорусского (командарм 2-го ранга М.П. Ковалев) и Киевского (командарм 1 — го ранга С.К. Тимошенко) Особых военных округов, преобразованных, соответственно, в Белорусский и Украинский фронты, перешли государственную границу Польши и стали стремительно продвигаться в направлении Львова, Бреста и Белостока, не встречая практически никакого сопротивления со стороны польских войск, которые получили от маршала Т. Рыдз-Смиглы предельно четкую директиву «с Советами не воевать».

Незначительное организованное сопротивление частям РККА в районе Тарнополя оказали лишь части польского корпуса охраны, польской жандармерии и отряды польских ополченцев, но местное русское, украинское, белорусское и еврейское население, вкусив все прелести польского господства, довольно лояльно отнеслось к советским войскам, а в ряде мест, создав вооруженные отряды, само воевало против польских воинских частей.

Вместе с тем, в составе германского вермахта действовало вспомогательное (диверсионное) подразделение — «Войсковой отдел националистов», или «Украинский легион», сформированный из галицийских украинцев во главе с полковником Р.К. Сушко.

Отряды ОУН, конечно, не смогли оказать какого-либо влияния на ход польской кампании вермахта, поскольку, как писал участник тех событий К. Панкивский, «быстрое продвижение немцев и еще больше выступление Советов не дали времени развернуться планам повстанцев, так что только в некоторых местах на Днестре и в Галиции дошло до выступлений».

23 сентября 1939 г. советские войска силами 3-й (комкор В.И. Кузнецов), 11-й (комдив Н.В. Медведев) и 4-й (комдив В.И. Чуйков) общевойсковых армий Белорусского фронта и 5-й (комдив И.Г. Советников), 6-й (комкор Ф.И. Голиков) и 12-й (командарм 2-го ранга И.В. Тюленев) общевойсковых армий Украинского фронта, потеряв убитыми и ранеными около 2600 человек, вышли на «линию Керзона» и взяли под контроль всю территорию Западной Украины и Западной Белоруссии, которые вскоре вошли в состав СССР.

Таким образом, территория нашей страны увеличилась более чем на 200 тысяч квадратных километров, а ее население возросло на 13 млн человек.

Еще до завершения Польской кампании, 20;21 сентября 1939 г., во Львове состоялись советско-германские переговоры, на которых была установлена демаркационная линия между германскими и советскими войсками, после ратификации советско-германского договора «О дружбе и границе» ставшая государственной границей Третьего рейха и СССР.

Глава советского правительства В.М. Молотов при ратификации этого договора на сессии Верховного Совета СССР 30 сентября 1939 г. совершенно верно заявил: «Правящие круги Польши немало кичились «прочностью» своего государства и «мощью» своей армии.

Однако оказалось достаточным короткого удара по Польше со стороны сперва германской армии, а затем Красной армии, чтобы ничего не осталось от этого уродливого детища Версальского договора, жившего за счет угнетения непольских национальностей».

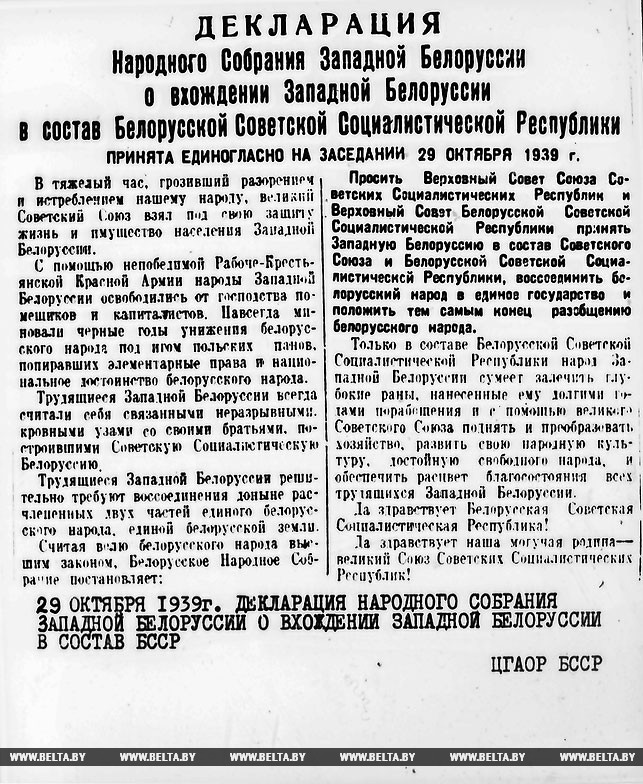

В октябре 1939 г. на территории Западной Украины и Западной Белоруссии состоялись выборы полномочных представителей в Народные собрания Западной Украины и Западной Белоруссии, которые 27;29 октября 1939 г. на своих пленарных заседаниях, состоявшихся во Львове и Белостоке, единогласно приняли декларации «О вхождении Западной Украины в состав Украинской Советской Социалистической Республики» и «О вхождении Западной Белоруссии в состав Белорусской Советской Социалистической Республики».