Цепь, содержащая резистор и конденсатор

Напряжение на входе цепи (рис. 24, а) согласно второму закону Кирхгофа для действующих значений определяется по уравнению

. .

| (40) |

Построим векторную диаграмму, полагая, что в цепи протекает ток  и

и  < 0. Вектор тока откладываем под углом

< 0. Вектор тока откладываем под углом  к оси

к оси  в отрицательном направлении – по часовой стрелке (рис. 24, б). Вектор напряжения на резисторе

в отрицательном направлении – по часовой стрелке (рис. 24, б). Вектор напряжения на резисторе  совпадает по фазе с вектором тока, а вектор напряжения на конденсаторе

совпадает по фазе с вектором тока, а вектор напряжения на конденсаторе  отстает от вектора тока на 90°. При сложении двух векторов согласно уравнению (3.26) получим вектор напряжения источника

отстает от вектора тока на 90°. При сложении двух векторов согласно уравнению (3.26) получим вектор напряжения источника  (рис. 3.7, б).

(рис. 3.7, б).

|

|

|

Рис. 24. Цепь, содержащая резистор и конденсатор

Из векторной диаграммы следует:

, ,

| (41) |

где  – полное сопротивление цепи

– полное сопротивление цепи  .

.

Вектор напряжения источника отстает от вектора тока на угол  , поэтому говорят, что цепь носит емкостный характер (– 90°<

, поэтому говорят, что цепь носит емкостный характер (– 90°<  <0).

<0).

Для треугольника напряжений (рис. 24, б) и треугольника сопротивлений (рис. 24, в) можно записать соотношения, аналогичные соотношениям (34), (36) и (39)..

Последовательное соединение резистора, катушки и конденсатора

При протекании синусоидального тока  по цепи, состоящей из последовательно соединенных элементов

по цепи, состоящей из последовательно соединенных элементов  (рис. 25, а), на ее зажимах создается синусоидальное напряжение, равное алгебраической сумме синусоидальных напряжений на отдельных элементах (второй закон Кирхгофа):

(рис. 25, а), на ее зажимах создается синусоидальное напряжение, равное алгебраической сумме синусоидальных напряжений на отдельных элементах (второй закон Кирхгофа):

. .

| (42) |

Для действующих значений это уравнение имеет вид

. .

| (43) |

Построим векторную диаграмму с учетом известных фазовых соотношений (рис. 25, б). Вектор напряжения на резисторе совпадает по фазе с вектором тока, на конденсаторе он отстает от вектора тока на 90°, а на катушке опережает вектор тока на 90°. Сумма этих векторов напряжения на элементах цепи даст вектор напряжения источника.

|

|

|

| а) | б) | в) |

Рис. 25. Последовательное соединение резистора, катушки и конденсатора

Из векторной диаграммы определяем входное напряжение

| (44) |

откуда ток и полное сопротивление:

, ,

| (45) |

где  – разность индуктивного и емкостного сопротивлений, называемая реактивным сопротивлением.

– разность индуктивного и емкостного сопротивлений, называемая реактивным сопротивлением.

Сдвиг фаз определим из треугольника напряжений или сопротивлений:

. .

| (46) |

Если  , т. е.

, т. е.  > 0, то цепь имеет индуктивный характер. В этом случае

> 0, то цепь имеет индуктивный характер. В этом случае  (рис. 25 б), а сдвиг фаз

(рис. 25 б), а сдвиг фаз  > 0. Если

> 0. Если  , т.е.

, т.е.  < 0, то цепь имеет емкостный характер и сдвиг фаз

< 0, то цепь имеет емкостный характер и сдвиг фаз  < 0 (рис. 25, в). Таким образом, реактивное сопротивление

< 0 (рис. 25, в). Таким образом, реактивное сопротивление  может быть положительным (

может быть положительным (  > 0) и отрицательным (

> 0) и отрицательным (  < 0).

< 0).

Экспериментальная часть

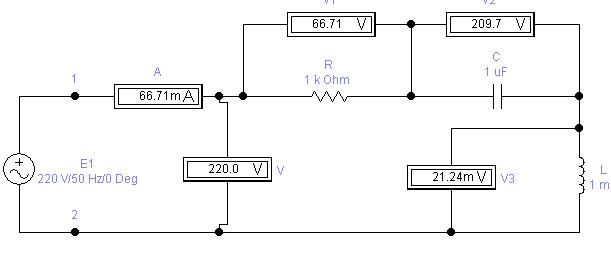

Схема испытаний показана на рис. 26.

а)

б)

а) – в обычном формате; в Elektronic WorkBench 5.12

Рис. 26. Экспериментальная схема

Напряжение на схему подается от лабораторного источника напряжения однофазного переменного тока. Реостат, батарея конденсаторов, индуктивные катушки собираются в схему на стенде при помощи наборной панели. В качестве амперметра, вольтметра используются мультиметры, установленные на стенде. Ваттметр используется настольный.

Порядок выполнения работы

1. Ознакомиться с виртуальными приборами и другим оборудованием, используемыми в работе.

2. Собрать исследуемую схему в оболочке EWB, но без батареи конденсаторов. Проделать опыт с каждой из 2-х катушек индуктивности. Показания приборов занести в табл. 6.

3. Собрать схему без катушки индуктивности, но включающую батарею конденсаторов. Попеременно включая в цепь конденсаторы, снять показания приборов и их данные занести в табл. 6.

4. Собрать схему, указанную на рис. 26. Данные приборов занести в табл. 6.

5. Вычислить активные, реактивные и комплекс полного сопротивления, индуктивность катушки и угол сдвига фаз в цепи с катушкой индуктивности. Полученные результаты свести в табл. 6.

6. Вычислить активные, реактивные и комплекс полного сопротивления, емкость конденсатора и угол сдвига фаз в цепи с конденсатором емкости. Полученные результаты свести в табл. 7.

7. Вычислить активные, реактивные и комплекс полного сопротивления, емкость конденсатора, индуктивность катушки и угол сдвига фаз в цепи с последовательным соединением резистора, катушки индуктивности и конденсатора емкости. Вычислить активную, реактивную и полную мощность цепи R, L, C. Определить характер цепи. Полученные результаты свести в табл. 8.