Образы и мотивы скифского искусства

В КУЛЬТУРНОМ ЛАНДШАФТЕ ГОРОДА ДОНЕЦКА

Кондаурова А. В., Кроливец А. А.

Осмысление культурного облика Донбасса, специфики черт ментальной модели – одна из важных задач культурологии, истории, гуманитарных наук, занимающихся проблемами регионалистики. Актуальными аспектами исследования культуры Донецкого края являются особенности и исторические предпосылки формирования культурного ландшафта. Сегодня город Донецк представляет собой особое культурное пространство, в котором воплотились традиции и обычаи различных народов и этносов. Одним из элементов городского ландшафта являются характерные образы и мотивы скифского искусства.

Особое влияние на культуру и ментальные характеристики Донецкого края оказало господство кочевых племен скифов на территории степных и лесостепных зон Северного Причерноморья и Приазовья.

История освоения скифскими племенами территорий Северного Причерноморья и Приазовья относится к первому тысячелетию до нашей эры. Один из современных исследователей, В. И. Гуляев, указывает на то, что кочевники пришли в Северное Причерноморье из Центральной Азии, где они первоначально расселялись: « <…> в пределах довольно обширной азиатской территории: между Тувой, Северной Монголией, Алтаем, Средней Азией и Казахстаном»[17]. В результате природных катаклизмов (засухи), борьбы кочевников за территории для выпаса скота, места богатые фауной, скифы были вытеснены другими кочевыми племенами на территорию Северного Причерноморья. Археологические раскопки свидетельствуют о правомерности теории центральноазиатского происхождения скифов.

А. Ю. Алексеев указывает на сложность определения происхождения номадов, уточняя лишь то, что скифы – народ неевропейского происхождения: «<…> по своей антропологической принадлежности скифы были европеоидами, а по языковой – индоевропейцами, носителями одного из древнеиранских языков»[18] .

На территориях Северного Причерноморья скифы появляются в VIII-VII вв. до н.э. Источниками сведений о кочевых племенах скифов стали труды античных авторов. Среди значительных – «История» Геродота Галикарнасского. В ней приводится подробное описание географии расселения скифов. Скифия представлена у античного историка в виде квадрата, южная сторона которого протянулась вдоль побережья Чёрного моря от устьев Дуная до Керченского пролива, восточная сторона – побережье Азовского моря и река Дон, север Скифии располагается от реки Дон до берегов Дуная, западная – река Дунай [19]. Ссылаясь на античные источники, Б. Н. Граков предлагает такую классификацию скифских племён по особенностям расселения и роду хозяйственной деятельности: эллины-скифы, скифское племя алазонов, скифы-пахари, скифы-земледельцы, скифы-кочевники, царские скифы, скифские племена андрофагов[20].

Исследования историков и археологов свидетельствуют о том, что территория Донецкого края входила в состав владения царских скифов. Именно царские скифы стали основателями государства, в которое входили кочевые, оседлые и земледельческие племена.

Важным фактором, определившим специфику культуры скифов, стало развитие кочевого скотоводства. К специфике данного вида хозяйственной деятельности относятся: внестойловое содержание скота круглый год, сезонные перекочёвки. Для номадов это один из основных видов хозяйственной деятельности, который обеспечивал жизнедеятельность общины.

Ещё одним условием развития культуры кочевников стало широкое распространение в это время железа как основного материала для изготовления орудий труда. Данный фактор повлиял на развитие земледелия, ремёсел, изготовления оружия. Это обусловило укрепление кочевников в степных зонах, поскольку вооружение и конскую сбрую скифы изготавливали в основном из железа.

Жизнь и уклад ранних кочевников повлияли на формирование особенностей характерных черт номадов. Постоянная готовность к защите от любого врага воспитывала воинственность, дисциплинированность, мобильность в передвижении войск[21].

Скифские племена были воинственными, и свои территории завоёвывали в ходе набегов. О воинских разрушительных походах скифов повествует ряд античных авторов. Набеги скифских орд относятся к VII в. до н. э. – это вторжение на территории древневосточных цивилизаций, где они «<…>словно беспощадная буря, обрушились на цветущие города Мидии, Ассирии, Вавилонии, Финикии и Палестины»[22]. Находим описание скифов в Библии ветхозаветным пророком Иеремией, где они изображены как «<…>северный народ, дисциплинированный, жестокий и неумолимый; вторжение скифов вызвало у местного населения такой ужас, что никто не думал сопротивляться<…>»[23]. Пророк даёт весьма яркую метафору воинственности номадов: «Колчан его, как открытый гроб, все они люди храбрые <…>»[24]. Свидетельством могущества скифского воинства является поход к границам Египта, однако, по описанию Геродота, навстречу кочевникам вышел египетский царь с дарами и просил завоевателей не вторгаться на территорию государства.

Ещё одним ярким событием в истории господства скифов над степными просторами стала борьба с персидским царём Дарием I Гистапом. В VI в. до н. э Дарий предпринял масштабный поход на скифские земли. Однако на тот момент кочевники хорошо знали тактические приёмы ведения войны, среди них известный метод внезапных налётов: всадники неожиданно появлялись перед противником, выпускали множество стрел и исчезали[25]. Владение военной тактикой помогло скифам победить персидского царя.

Таким образом, скифские кочевники были «<…>типичным государством конных кочевых наездников с сильною конною дружиною под управлением державного владыки-царя»[26].

Образ жизни скифов воплотился в определенных чертах культуры, которые наиболее ярко выражены в так называемой скифской триаде: оружие, конское снаряжение и звериный стиль. Рассмотрим два составляющих элемента триады. К первому относится арсенал используемого скифами вооружения: стрелы, метательные дротики, мечи и кинжалы, боевые топоры и т.д. Среди перечисленных видов воинских орудий следует выделить характерный для скифов меч-акинак, который представлял собой короткий меч.

Скифский звериный стиль – изображения в основном диких животных. Звери предстают в разнообразных позах, движении, переплетаются, создавая новые образы.

Изображались, в первую очередь, звери, отличавшиеся такими важными свойствами, как сила и выносливость, скорость, зоркость и т.д. Желание выделить то или иное свойство животного стало основой изобразительного приёма – акцентирование признаков: «Некоторые части тела животного в скифском зверином стиле, как правило, преувеличены. Рога оленя по длине обычно не уступают спине животного. Огромный глаз может целиком занимать голову зверя или птицы»[27]. Исследователи подчёркивают культовое значение изображений звериного стиля, в частности они встречаются на важных для кочевников предметах: конской сбруе, оружии и т.д. Назначение звериного стиля является сакрально-магическим. Свойства животных, на которых делался акцент в изображении, являлись желаемой чертой или качеством для обладателя вещи. Важная функция предметов с образами звериного стиля – охранительная, то есть защита от врагов и злых духов.

Звериный стиль стал одним из ярких проявлений мироощущения скифов. Образы и мотивы скифского искусства были настолько художественно искусны, что и поныне являются частью уже современных процессов в культуре. Ярким примером воплощения скифского искусства в культуре являются элементы городского ландшафта Донецка.

Культура и традиции кочевников воплощены в скульптурных композициях, которые созданы в различных рекреационных зонах города Донецка: бульварах, парках, скверах. В скульптурах представлены тема и мотивы искусства кочевников: элементы звериного стиля, бытовые сцены, обычаи и традиции номадов.

Тематике традиций кочевых народов посвящён сквер Сокол города Донецка. Современный вид и название сквера появились к концу 90-х, а в 2006 году была проведена реконструкция, в ходе которой были установлены скульптуры, посвящённые скифской культуре.

Одна из скульптур сквера воплощает один из элементов скифской триады: звериный стиль. Внешний вид представляет собой прямоугольную плиту с зооморфным изображением (рис.1).

Рис. 1. Сквер Сокол (зооморфное изображение)

В скульптуре воссоздано важное для кочевников животное – лось: витые, гиперболизированные рога лежат на спине животного, возле шеи изображена голова птицы, образующая с животным синкретический образ.

Моделирование поверхности скульптуры было произведено посредством усечения объема. Объем скульптуры не расчленен, контур плавный, непрерывный. Зооморфное изображение детализировано, проработанные детали непропорциональны.

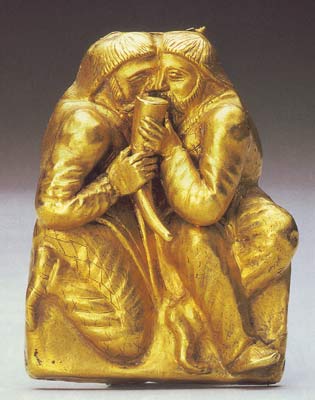

Скульптура имеет визуальное сходство с золотой бляшкой из кургана Иссык (рис. 2).

Рис. 2. Золотая бляшка. Курган Иссык Семиречье. V-IV вв. до н. э.

Курган был открыт в 1969 году группой советских учёных под руководством А. А. Кемаля. Курган является частью могильника, расположенного на левом берегу горной реки Иссык, рядом с городом Есик в Казахстане. Могильник датирован V-IV вв. до н. э. и относится к наследию культуры саков, одного из скифских этносов. Большинство курганов могильника было разграблено. В кургане Иссык было обнаружено два погребения, одно из которых было полностью разрушено, а другое захоронение оказалось целым. Здесь были обнаружены останки погребенного, а также многочисленные украшения, предметы одежды, вооружения, посуды, изготовленной из разных материалов[28]. Открытие захоронения позволило восстановить погребальный обряд, а также реконструировать одежду и обувь сакского вождя V века до н.э. В кургане были найдены золотые украшения, среди которых золотые бляшки, выполненные в зооморфном стиле.

Как уже говорилось выше, зооморфный стиль представлял собой объединение различных частей животных в одном изображении, в котором очень точно передавались детали: горбатый нос лося, приподнятая сверху бивнем губа кабана, глаза орла и т.д. Таких фантастических животных можно идентифицировать только по некоторым узнаваемым частям орнамента или животного. Эти изображения приобретали магическое значение, то есть один небольшой элемент воплощал в себе желаемые качества: силу, зоркость, выносливость и т.д. Скифские мастера подчёркивали и выделяли эти черты животного, при помощи таких художественных средств, как гиперболизация и инкрустация, при этом убирая или отодвигая на второй план второстепенное.

Изображения в зверином стиле украшали одежду, оружие, элементы царской власти, реже утварь. Принадлежали данные предметы царям, всадникам-аристократам, их женам и приближенным.

Среди скульптур сквера Сокол есть изображение традиций кочевников – обряд побратимства. Скульптурная композиция представлена двумя фигурами скифов, в руках воинов изображен ритон – ритуальный сосуд в виде бычьего рога, предназначенный для возлияний. Фигуры поставлены таким образом, что представляют собой треугольную композицию. Моделировка скульптуры совершена посредством усечения объема, детали не расчленены и представляют собой единое целое. Фигуры детализированы с помощью насечек и углублений, проработаны некоторые черты лица, складки одежды, изображения скифов не персонифицированы, имеют обобщенный характер. Скульптура статична, контур плавный так же, как и общий ритм скульптуры (рис. 3).

Рис. 3. Сквер Сокол (ритуал побратимства)

Данное изображение восходит к золотым штампованным бляшкам (рис. 4), найденным при раскопках кургана Куль-Оба, IV в. до н. э.

Рис. 4. Обряд побратимства курган Куль-Оба IV в. до н. э.

Главное захоронение кургана, по мнению историков, принадлежало знати или царю, что подтверждают золотые бляшки, нашитые на одежду, а также многочисленные украшения. Кроме того, в гробнице были обнаружены воинские орудия: меч, лук, стрелы.

На одной из бляшек изображён обряд побратимства. Подробное описание обряда можно найти у Геродота: «… они наливают в большой глиняный килик вино, смешивают его с кровью тех, кто произносит взаимные клятвы, и, уколов шилом или сделав небольшой надрез на теле ножом, затем погружают в килик акинак, стрелы, двойную секиру и дротик. Сделав это, они долго молятся и затем выпивают вино, и сами, те, кто приносит клятвы, и самые достойные из сопровождающих»[29]. Таким образом, скрепляя узы дружбы, скифы приносят клятву жить вместе и умереть друг за друга. По данному преданию, тех, кто совершил этот обряд, ничто не могло разделить.

Символична эта скульптура для культурного облика Донецкого края, поскольку может рассматриваться как образ единства и сплочённости народа.

Помимо рассмотренной рекреационный зоны, необходимо выделить также скульптурные композиции Театрального сквера города Донецка. В 2003 году в сквере была установлена скифская композиция, состоящая из трёх бронзовых скульптурных фигур: золотой царской пекторали, скифского воина в полном боевом облачении и золотого шлемовидного предмета.

Скульптура скифского воина является копией каменной статуи, найденной у села Ольховчик Шахтерского района, IV в. до н. э. Статуя изображает воина, облачённого в шлем, доспехи. Воинственность скифа воплощают орудия: плеть, меч-акинак, горит с луком. О смысловом содержании подобных антропоморфных скульптур пишет археолог В. С. Ольховский: «<…> изваяния представляют собой обобщенный символ единства мироздания, изображая центральный элемент упорядоченной Вселенной – вертикальную ось (ось мира, мировой столб, древо и т. д.). С течением времени антропоморфность данного символа усиливалась путем его персонификации – отождествления с образом первопредка-родоначальника, солярного героя-творца, земным “заместителем” которого выступала социально значимая личность – царь, военный предводитель, иной выдающийся член общества. Функционально скифские изваяния были и надгробными памятниками, и культовыми символами; они устанавливались на вершине кургана либо в центре святилища»[30].

Парковая скульптура – копия скифского воина сохраняет основные элементы каменной статуи (рис.5).

Рис. 5. Скифский воин в полном боевом облачении

Скульптуру венчает шлем, вокруг шеи – витая гривна. Доспех скифа дополняют плеть, меч-акинак, горит с луком. Фигура не детализирована, обобщены черты лица, объем не расчленен, моделировка поверхности гладкая, силуэт обобщен. Акцент сделан на атрибутах скифского воина, таких как меч-акинак, лук со стрелами. Меч-акинак у скифов являлся воплощением бога войны и был центральным символов культовых действий.

Скульптура скифского воина стала знаковой для Донецка. В настоящее время уменьшенная золотая копия статуи является символом Донецкого республиканского краеведческого музея (рис. 6).

Рис. 6. Эмблема Донецкого республиканского краеведческого музея

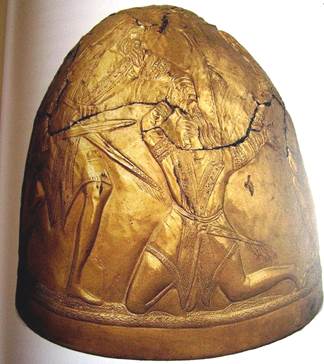

На территории Театрального сквера находится копия золотого шлемовидного или конусовидного предмета. Предмет найден в 1988 году при раскопках кургана Передериева Могила около села Зрубное в Шахтёрском районе (рис.7). Раскопки осуществлялись экспедицией Донецкого национального университета под руководством А. А. Моруженко.

Предмет имеет полуяйцевидную форму, изготовлен из массивного золотого листа. На поверхности изображены сражающиеся скифские воины. Назначение находки остаётся и сегодня дискуссионным, однако существует предположение о том, что это ритуальный атрибут для совершения культовых действий [31].

Рис. 7. Шлемовидный предмет IV века до н.э. из кургана Передериева Могила

На поверхности конусовидного предмета изображено последовательное развитие сюжета с тремя персонажами. Один из персонажей, мужчина пожилого возраста, с бородой, длинными волосами, вооружен мечом-акинаком. Он изображён напротив двух других молодых воинов, один из которых упал на колени. В первой сцене пожилой скиф отводит щит, который второй воин держит над припавшим к земле. Стоящий второй персонаж – молодой воин занёс над головой копьё, направленное в старика. Вторая сцена изображает старика, который также держит акинак, но уже левой рукой сжимает за волосы коленопреклоненного воина. Юноша стремится отвести руку старика, однако за запястье другой руки его держит стоящий над ним воин.

По мнению учёных, одна из сцен конуса: победитель, сжимающий за волосы своего врага и занёсший оружие для удара, – достаточно распространённая иконографическая схема в Древнем искусстве[32].

Исследователи обращают внимание на важную деталь изображения: воин, схвативший коленопреклонённого юношу за волосы, вооружен только акинаком. Меч-акинак почитался, как предмет, обладавший магической силой, и был связан с культом вождей[33]. Этот предположение дало возможность проанализировать одно из вероятных толкований содержания изображённых сцен.

Археологи предполагают, что изображение связано с легендой о первом царе скифов – Колаксайе. Колаксай был младшим из трёх сыновей Таргитая (Геракл в греческой мифологии). Легенда повествует о том, что он единственный из братьев, кто смог завладеть упавшими с неба священными предметами: плугом, ярмом, секирой, чашей. Предметы были из золота, и когда к ним подходили другие братья, они воспламенялись. Только Колаксай смог ими овладеть и унаследовать царскую власть.

На поверхности конуса иллюстрируется одна из трактовок данного мифа – история происхождения царской власти, в которой присутствуют мотив борьбы между братьями и убийство младшего старшим [34].

Учёные рассматривают сакральное значение борьбы и убийства младшего брата: «Согласно мифологическому мышлению, чтобы стать царём, претендент должен быть подвергнут испытанию (т.е. пройти ритуальную смерть). И будущий царь Колаксай, следовательно, также должен пройти через это. Но именно благодаря смерти или жертвоприношению первого царя (Пурушамеда) или коня (Ашвадмедха) создаются условия для возникновения космоса (в том числе социального)» [35].

Таким образом, ритуальное жертвоприношение Колаксайя освящало происхождение царской власти в скифском обществе.

В скульптуре Театрального сквера точно изображены сцены «золотого конуса» из Передериевой могилы (рис. 8).

Рис. 8. Театральный сквер, скульптура скифского золотого шлема IV века до нашей эры

Форма скульптуры – полусфера, что дает ощущение устойчивости и повествовательности изображаемого сюжета. Моделировка поверхности была произведена посредством отлития бронзовой скульптуры.

Проанализированные скульптуры сквера Сокол и Театрального сквера являются точными копиями образцов скифского искусства и относятся к двум историческим периодам: первый охватывает время с VII в. до н. э. до середины VI в. до н. э.; второй период – с конца VI в. до н. э. вплоть до III в. до н. э., время контакта греческих поселений и скифских племен. Благодаря греческим ювелирам мы знаем, как выглядели скифы, их быт и обряды. Скульптуры изображают бытовые сцены из жизни скифов, присутствуют скульптуры скифских воинов в боевом облачении.

Скульптурные композиции являются яркими образцами культуры и традиций кочевых народов Приазовских степей. Выбранные мастерами мотивы актуальны и для современного этапа развития культуры Донбасса. Сила духа, напористость, ловкость – качества, важные для жителей региона, в котором основными отраслями промышленности являются угольная и металлургическая.

При многообразии этносов и культурных традиций края также важным становится стремление к единству и взаимодействию на основе объединяющих духовных ценностей.

Культура кочевников, представленная в культурном ландшафте центральных парковых зон города, свидетельствует о значимости данных символов для Донецкого региона. Являясь обитателями бескрайних степей, кочевые народы воплотили основные качества боевого духа: силу, мужество, смелость, которые созвучны основным ментальным свойствам Донецкого региона.

Кочевники явили себя не только как воинствующий народ, но и как народ-созидатель. Хорошо владея выплавкой железа, руды, они смогли дать непревзойдённые образцы и материальной, и духовной культуры.