«Мама врет, мама делает мне больно, пожалуйста, вызовите полицию»

Одна из трудностей, подстерегающих клинику для детей, переживших травму или жестокое обращение, — это успех: если вы заслужили хорошую репутацию и всем вокруг известно, что вы способны помочь детям, вам неизбежно будет трудно справляться с большим спросом. Будут проблемы с увеличением штата и спектра услуг, с сохранением высокого качества работы и индивидуального подхода к пациентам и с интенсивной терапией, в которой нуждаются дети. Вот почему наша рабочая группа в конце концов решила довести до максимума наши возможности и постараться обеспечить эффективную заботу о большинстве детей, главным образом за счет развития научных исследований и подготовки кадров. Наши образовательные усилия охватывают всех взрослых, кто живет и работает с пережившими жестокое обращение детьми — от психиатров до сотрудников полиции и родителей. Мы продолжаем проводить клиническую работу, установив сложные партнерские связи по всей стране, но ранее, в 1998 году, большая часть этой работы происходила в нашей большой клинике в Хьюстоне. Одним из наших пациентов стал шестилетний мальчик Джеймс. Нашей задачей в его случае была не терапия; меня попросили высказать мнение эксперта о его сложной ситуации. Джеймс многому научил меня, показав, какое мужество и решительность может проявить ребенок, и напомнил, как важно слушать детей, уделяя этому особое внимание.

Джеймса направил к нам один судья, который собрал очень противоречивые оценки по поводу ситуации с этим мальчиком, и он надеялся, что мы сможем прояснить, что происходит на самом деле. Правовая юридическая адвокатская организация, занимающаяся защитой детей, была обеспокоена тем, что, возможно, его приемные родители плохо обращаются с ним. Однако многочисленные терапевты и «Служба защиты детей», считали, что он был таким трудным и испорченным ребенком, что семья, которая его приняла, хотела, от него избавиться. Учителя сообщали, что у мальчика были необъяснимые кровоподтеки и царапины. Мальчик был взят в приемную семью до своего первого дня рождения (то есть, ему еще не было года) парой, которая взяла еще троих детей и имела одного биологического ребенка. Джеймс был вторым по старшинству. Когда мы встретились с ним, его старшему «брату» было восемь лет, а самая маленькая в семье была еще грудным ребенком.

Согласно рассказам его приемной матери, Мерл, Джеймс был неисправимым и не поддавался контролю. Он часто убегал из дома, пытался спрыгивать с машин на ходу, пытался покончить жизнь самоубийством и мочился в кровать. К шести годам он уже неоднократно был госпитализирован, один раз после того, как спрыгнул с балкона второго этажа. Он постоянно лгал, особенно про своих родителей, и, казалось, ему нравится не подчиняться взрослым. Ему прописывали антидепрессанты и другие препараты от импульсивности и проблем внимания. Он встречался с многочисленными терапевтами, психиатрами, воспитателями и социальными работниками. Его мать говорила, что он до такой степени неуправляемый, что ей пришлось вызвать помощь из «Организации защиты детства», представившись соседкой, обеспокоенной тем, что «мать» не может справиться с ребенком и что он опасен для себя и своих братьев и сестры. Последней каплей стала передозировка лекарств, в результате чего он оказался в реанимации. Он был так близок к смерти, что его отправили в больницу на вертолете для срочного лечения. Теперь его поместили в местный лечебный центр, чтобы дать его матери передышку. Судью просили решить, что делать дальше.

Работники «Службы защиты детей» и некоторые терапевты считали, что у него реактивное расстройство привязанности (Reactive Attachment Disorder, RAD), диагноз, который часто ставят детям, пережившим серьезную раннюю заброшенность и/или травму. Леон, который в конце концов убил двух девочек, скорее всего, имел то же самое расстройство, характеризующееся отсутствием эмпатии и неспособностью к настоящему дружелюбию, что часто сопровождается склонностью к манипулированию и асоциальным поведением. Это нарушение развивается, когда младенцы не получают достаточного физического и эмоционального внимания, их мало качают, обнимают, ласкают — то есть вынянчивают. Отделы мозга, которые помогают людям формировать отношения, разгадывать социальные намеки, не развиваются правильно, и дети вырастают с несовершенной нейрофизиологией отношений.

К симптомам реактивного расстройства привязанности (РРП) относятся отставание в развитии и задержка роста, что мы видели в случае Лауры. Подобное расстройство часто обнаруживается у таких людей, как мать Лауры Вирджиния, которую перемещали из одного опекунского дома в другой каждые шесть месяцев, не давая возможности надолго привязаться к кому-то из ее первых опекунов. Дети, которые вырастают в таких учреждениях, как сиротские дома, также имеют риск данного расстройства, как и дети, подобные Джастину и Коннору. Кроме того, что дети с синдромом РРП проявляют безразличие к людям, которых они хорошо знают (близким), они, бывает, самым неуместным образом ласкаются к чужим людям: как будто люди для них — это что-то легко взаимозаменяемое. Это происходит потому, что у них не было возможности с самого рождения иметь длительную связь с родителями или теми, кто их заменял. Подобное неразборчивое поведение с видимостью привязанности на самом деле не является попыткой установить связь с людьми, скорее его можно понять, как знак подчинения — они посылают сигнал доминантным и сильным взрослым, что будут покорны, послушны и не будут представлять угрозу. Дети с этим синдромом знают, что ласковое поведение может нейтрализовать потенциально опасных взрослых, но не кажется, что они заинтересованы устанавливать какие-то долгосрочные эмоциональные связи.

К счастью, данный синдром встречается редко. К сожалению, многие родители и психологи склонны объяснять широкий спектр дурного поведения, особенно у усыновленных детей и детей под опекунской опекой, тем, что эти дети испытали на себе очень жестокие методы воспитания — как в лагере Вако, где детей били, закрывали в чулан и т. д. К детям с подозрением на синдром РРП часто применяют оскорбительные методы лечения, включая эмоциональные атаки и силовые методы. Например, терапевт Джеймса рекомендовал его матери запирать мальчика в чулан, если его поведение становится слишком неуправляемым.

По описаниям терапевта и матери Джеймса казалось, что его поведение соответствует диагнозу. Но было что-то очень странное в записях о Джеймсе. Когда он был в больнице и в медицинском центре, он вел себя очень хорошо. Он не пытался убежать, не угрожал самоубийством. В его поведении в школе не было отмечено ни малейшей агрессии по отношению к другим мальчикам, в нем не было ничего от неконтролируемого демона, на которого постоянно жаловалась его мать. И, кроме того, поведение его приемных родителей было необычно. Когда у мальчика были назначены сеансы с нами (он жил в лечебном центре) кто-то из них обязательно на них приходил, хотя их ясно предупреждали, что этого делать не нужно. Однажды его отец пришел с подарком для него и ждал несколько часов. Когда один из членов нашей группы разговаривал с матерью Джеймса, казалось, она полностью фокусируется на себе и своих проблемах, хотя постоянно повторяла, что расстроена тем, что мальчик не с ней, но при этом не высказывала интереса к тому, как он себя чувствует и через что ему пришлось пройти.

Когда я встретился с Джеймсом, он мне сразу очень понравился. Он был маловат для своего возраста, и у него были кудрявые светлые волосы. Он был обаятельным мальчиком, спокойно встречал мой взгляд и улыбался. Мы смеялись и шутили, казалось, ему нравится моя компания. Стефани, наш первый клиницист из междисциплинарной группы, чувствовала то же самое. После четырех сессий мы запланировали прекратить наши встречи, так как видели, что у нас уже достаточно информации для оценки ситуации.

В нашей клинике мы координируем и обсуждаем лечение пациента на общих собраниях, где каждый так или иначе принимающий участие в лечении ребенка высказывает свое мнение. Мы подробно обсуждаем участие каждого человека в лечении пациента и его впечатление о нем (или о ней). Когда наша группа собралась, чтобы обсудить Джеймса, Стефани была весьма эмоциональна: ей очень нравился мальчик, и она была опечалена, что больше ей не придется работать с ним. Когда я увидел, что она почти плачет, я посмотрел на этот случай в другом свете.

Если ребенок имеет синдром РРП, недостаток связи с людьми и привязанности идут рядом. Человеческие отношения — это двусторонний нейрофизиологический процесс, который обеспечивают наши «зеркальные нейроны». В результате с этими детьми (с РРП) очень трудно работать, потому что у них нет интереса К людям, и из-за их неспособности к сочувствию они не вызывают ответной симпатии, их нельзя полюбить. Общение с ними неинтересно, оно кажется пустым. Стефани не была бы так огорчена, расставаясь с ребенком с синдромом РРП; в этом случае не было бы ощущения, что теряется какая-то близкая связь. Терапевты такие же люди, как все остальные, и отсутствие взаимных теплых чувств при общении с детьми с РРП делает работу с ними не радостью, а бременем. Холодность и неприятные манеры таких детей вызывают злость и отчаяние, поэтому так много родителей прибегает к жестким карательным методам и терапевты часто склоняются к таким же (в общем вредным) техникам. Многие терапевты чувствуют облегчение, когда терапия с таким ребенком заканчивается. Но Джеймс внушил любовь к себе как мне, так и Стефани, и когда мы обсуждали его, я понял, что у него просто не может быть синдрома РРП.

Мы начали более тщательно рассматривать все материалы о нем, сравнивая различные версии описанных событий. Например, эта передозировка. С помощью небольшого дополнительного расследования мы обнаружили, что раньше в тот же день Джеймс убежал из дома и его вернули помощники шерифа. По словам Мерл, в течение часа он принял слишком большую дозу антидепрессанта. Она позвонила в службу контроля ядов, и операторы сказали ей, что нужно немедленно отвезти ребенка в больницу. Непонятно почему, но Мерл не поехала в больницу. Вместо этого она отправилась в ближайший супермаркет — добраться туда на машине можно было за десять минут, но у нее это заняло полчаса. Припарковавшись, она побежала с визгами в магазин и устроила там истерику по поводу того, что ее ребенок без сознания. Приехала скорая помощь и, оценив экстренность ситуации, медики срочно вызвали специальный вертолет, чтобы переправить мальчика в больницу.

Теперь мы узнали, что медики постоянно подозревали, что Мерл лжет, почти каждый раз, когда контактировали с ней. Пока врачи отчаянно боролись, пытаясь стабилизировать состояние мальчика, она спокойно сидела, попивая содовую, ее истерика и беспокойство о ребенке мистическим образом кончились, хотя, выживет ли он, все еще было под вопросом. В больнице, после получения хороших вестей, что мальчик выживет, Мерл шокировала доктора просьбой отключить его от аппаратуры, поддерживающей жизнь. Одна медсестра скорой помощи подозревала ее в манипуляциях с медицинским оборудованием. Когда он был в сознании, а матери рядом не было, Джеймс сказал медикам: «Мама говорит неправду. Мама делает мне больно. Пожалуйста, вызовите полицию».

И вот тут вдруг поведение Джеймса обрело смысл в наших глазах. Многочисленные обстоятельства нашей истории не «вписывались» в нарисованную картину и не имели смысла в контексте того, что я знаю про поведение детей. По мере приобретения опыта мы начинаем чувствовать, как определенные типы детей склонны вести себя в определенных обстоятельствах, включается интуиция, и когда что-то «кажется неправильным», это сигнал, которому нужно уделять внимание. Например, я знал, что Стефании и я реагировали бы иначе, если бы Джеймс действительно имел синдром РРП. Такая «тренированная интуиция» является наиболее важным качеством, которое отличает экспертов от любителей в большинстве областей. Мы не всегда осознаем, что именно не «подходит», но наш мозг, независимо от нашей воли распознает, какой части головоломки не хватает, и посылает нам сигнал, что что-то здесь криво. (Это «шестое чувство» на самом деле представляет собой низкоуровневую активацию системы стрессовой реакции, которая тонко настроена на комбинации входящих сигналов, не соответствующих контексту.)

Мне стало ясно, что Джеймс сбегал из дома, потому что его мать вредила ему, а не потому что он вызывающе себя вел. Побеги — это необычное поведение для детей его возраста: даже если с детьми плохо обращаются, даже если бьют и если они заброшены, младшие школьники (5–6 лет), как правило, боятся перемен и всего чужого больше, чем потерять единственных родителей, которых они знают. Они предпочитают определенность страданий страданию неопределенности. Чем младше ребенок, тем важнее для него знакомые люди и знакомые ситуации. Многие дети умоляли меня вернуть их к жестоким и опасным родителям. Но Джеймс был другим. Его поведение — это было поведение человека, который ищет помощи, а не того, кому трудно формировать привязанности и отношения. Он не спрыгивал с балкона второго этажа и не пытался выпрыгнуть из машины на ходу. Его сталкивали. Джеймс не по доброй воле проглотил целую бутылку антидепрессанта — она была насильно влита ему в глотку. Им нельзя было манипулировать, но он не был агрессивен в своих действиях, он просто хотел получить помощь для себя и своих братьев и сестры единственным способом, какой знал. И он не сдавался, несмотря на то, что на него не обращали внимания, игнорировали, не верили ему и даже наказывали за то, что он говорил правду.

Мерл почти удалось убить Джеймса, по крайней мере, дважды: полет на вертолете после «передозировки» был не первым его опытом транспортировки в больницу таким способом. Его также переправляли на вертолете в больницу после «падения» с балкона второго этажа. Теперь Джеймсу надлежало вернуться домой после передышки и, что еще хуже, его приемные братья и сестра все еще находились в этом опасном доме, пока мы сидели и обсуждали известные нам факты. Я обычно крайне осторожен, но я знал, что все эти дети находятся в непосредственной опасности. Я связался с властями и попросил судью, чтобы «Служба защиты детей» немедленно забрала всех детей из этого дома и добилась, чтобы «родителей» лишили родительских прав.

Случай Джеймса погрузил меня в самое сердце одного из ключевых конфликтов детской психиатрии: хотя пациентом является ребенок, это не он принимает большую часть решений о своем лечении и часто это не он предоставляет исходную информацию о своих проблемах. Мерл говорила нам, что Джеймс болен, но Джеймс был болен только потому, что Мерл его делала таким. Случай Джеймса классифицировался как случай «трудного» ребенка с «проблемным поведением». Но на самом деле это был храбрый, целеустремленный и честный ребенок, который оказался в невозможно трудной ситуации — каждая его попытка помочь себе и своим братьям и сестре воспринималась и записывалась как свидетельство его «плохого поведения».

Те из нас, кто работает с детьми, пережившими травму, должны постоянно сохранять бдительность и бороться со сформировавшимися предубеждениями: «проблемный подросток» может оказаться «жертвой сексуального насилия», и ярлык, данный ребенку, часто определяет, как его лечат. Если ребенка оценивают как «плохого» его будут лечить иначе, чем того, кого оценили как «сумасшедшего», и поведение одного и другого будет трактоваться клиницистом по-разному, в зависимости от того, видит он в данном ребенке «жертву» или «исполнителя». И далее, в зависимости от точки зрения, одно и то же поведение может толковаться как «побег» или «поиск помощи», и занятая позиция будет в большой степени влиять на решения относительно того, что делать для ребенка и ребенку.

В то время как большая часть родителей носит в сердце интересы своих детей, так же верно, что тревожные дети часто имеют тревожных родителей, которые могут быть причиной детских проблем. И это непростая задача — обратить внимание родителей на проблемы ребенка и предложить терапию, но при этом отстранить родителей от вмешательств, которые могут принести ему вред. Многие дети потеряны для лечения, потому что родители не хотят или не могут изменить вредные поведенческие образцы, и такие родители часто подозрительно относятся к любому лечению, которое не возлагает вину за все проблемы непосредственно на ребенка.

Так, в случае Джеймса Мерл постоянно меняла врачей, отыскивая специалистов, которые рассматривали бы его случай как «реактивное расстройство привязанности», и отвергая тех, у кого ее действия вызывали вопросы, или тех, кто рассматривал их слишком тщательно. Она была готова представить заключения терапевтов и социальных работников в поддержку своего случая организациям, занимающимся благополучием детей, оставляя без внимания мнение тех, кто не был согласен с диагнозом.

Однако, справедливости ради, я также отмечу, что многие родители имеют все основания опасаться стигматов вины при психическом заболевании ребенка: не так давно считалось, что заболевание ребенка шизофренией может быть вызвано «шизофреногенным» поведением матери (предъявление ребенку противоречащих друг другу сигналов, посылаемых через разные коммуникативные каналы), а аутизм списывался на «мам-холодильников» (матерей «холодных» и незаботливых). Сейчас мы знаем, что генетика и биология играют главную роль в этиологии этих заболеваний. Но жестокое обращение и травма также могут продуцировать подобные симптомы. Как мы видели, дети, подобные Коннору и Джастину, проблемы которых были вызваны исключительно плохим обращением и невниманием, часто получают диагнозы аутизма, шизофрении и/или органических заболеваний мозга. В детской психиатрии постоянно приходится сталкиваться с этой проблемой — как различить симптомы, вызванные заболеванием мозга, и нарушения, вызванные плохим обращением и невниманием в раннем возрасте. И еще сложнее разобраться с тем, как ранняя детская травма может сказаться на ребенке, имеющем генетически обусловленную уязвимость. Например, люди с несомненным диагнозом шизофрении чаще, чем другие, имеют историю жестокого обращения или травмы в раннем возрасте. Развитие всех сложных заболеваний, даже тех, которые имеют сильный генетический компонент, может во многом зависеть от влияния окружения. Лечение детей, имеющих те или иные расстройства поведения, и взаимодействие с их родителями становится еще более сложным в случаях, подобных случаю Джеймса, чьи родители были преднамеренно лживы.

Оказывается, у Мерл было психическое нарушение, получившее название «синдром Мюнхгаузена по доверенности» (или «делегированный синдром Мюнхгаузена»), Название восходит к имени немецкого барона, жившего в XVIII веке, Карла Фридриха фон Мюнхгаузена, который был известен тем, что рассказывал очень неправдоподобные истории. Пациенты с синдромом Мюнхгаузена, как правило, женщины, сознательно прикидываются больными (симулируют, преувеличивают или искусственно вызывают у себя симптомы заболевания), чтобы добиться внимания медиков и сочувствия окружающих. Они ходят от врача к врачу, проходят ненужные болезненные обследования, инвазивные тесты и процедуры. При синдроме Мюнхгаузена по доверенности (Munchausen’s by proxy syndrome, MBPS) пациент пытается представить больным другого человека, обычно ребенка, с помощью таких же хитростей с целью получить внимание и поддержку. Цель не известна, но ясно, что здесь имеют место в том числе проблемы с зависимостью. Люди, подобные Мерл, имеют патологическую необходимость быть нужными, и их идентичность вращается вокруг желания быть помощниками и воспитателями. Если у них есть больной или раненый ребенок, они могут еще ярче проявить себя; они живут для заинтересованных взглядов, объятий, поддержки и медицинской помощи, которую они получают, когда ребенок находится в больнице. Часто они привлекают партнеров, которые очень пассивны и чьи собственные нужды в заботе и руководстве удовлетворяются, когда они находятся с человеком, имеющим такое сильное стремление к контролю и полезности. Муж Мерл абсолютно соответствовал этому описанию.

Люди с синдромом Мюнхгаузена по доверенности не могут смириться с взрослением ребенка — ведь оно сопровождается уменьшением необходимости в заботе и одновременно с повышением независимости с его стороны. Часто они «разрешают» эту проблему рождением следующего ребенка или усыновлением младших по возрасту (или больных) детей, но в случае Мерл, казалось, она имела особую нужду в Джеймсе, чтобы именно он был больным. Его сопротивление и побеги, которые не позволяли ей получать внимание и поддержку со стороны специалистов, на которую она рассчитывала, казались ей все более угрожающими. Так как мать, чей маленький ребенок погиб, всегда вызывает повышенное сочувствие и так как поведение Джеймса могло «разоблачить» ее и привести к тому, что у нее заберут других детей, его жизнь подвергалась все большему риску.

Матери с делегированным синдромом Мюнхгаузена очень опасны. Они могут убить нескольких детей, прежде чем их остановят — ведь сама идея о том, что мать может убить своего ребенка, слишком невероятна. Сочувствие же родителям, потерявшим детей, настолько естественно и возникает автоматически, что смерть ребенка зачастую не расследуется надлежащим образом. Часто детей убивают в младенчестве, и тогда их смерть приписывается синдрому внезапной детской смерти (СВДС). Было даже исследование, на которое неоднократно ссылались медики, доказывая, что СВДС имеет генетические причины — в нем рассматривалась главным образом, история одной матери, у которой один за другим умерли пять детей, предположительно от СВДС. Впоследствии выяснилось, что у матери был делегированный синдром Мюнхгаузена и она душила своих детей. В итоге она была признана виновной в убийствах.

В одном из первых исследований делегированного синдрома Мюнхгаузена была произведена тайная видеосъемка матерей, у которых подозревали этот синдром. У тридцати девяти матерей камеры зафиксировали поведение, свойственное людям с делегированным синдромом Мюнхгаузена — некоторые изменяли настройки реанимационных аппаратов, другие душили младенцев подушками, одна даже засовывала пальцы глубоко в горло младенца. До этого двенадцать братьев и сестер этих младенцев умерли внезапной смертью и после предъявления видео, четыре матери признались в убийстве восьми из них.

К сожалению, повышенное внимание к этому синдрому привело к неправомерному обвинению многих женщин, чьи дети действительно умерли от синдрома внезапной детской смерти. Поскольку несколько смертей от СВДС в одной семье, как и делегированный синдром Мюнхгаузена, встречаются очень редко, недостаточность данных значительно затрудняла выявление причины смерти. Британский педиатр, давший название этому синдрому, Рой Медоу, сформулировал основополагающий принцип для рассмотрения случаев смерти в младенчестве, который получил название «закон Медоу»: «Одна внезапная смерть младенца — это трагедия, две вызывают подозрение, а три — это убийство, если не доказано обратное». Однако недавно он потерял врачебную лицензию, так как его экспертные заключения, сделанные на основе «закона», не подтверждались фактами. Обвинительные приговоры, вынесенные на основании этого «закона» в отношении многих женщин, сейчас пересматриваются, хотя лицензия Медоу была возвращена. Как минимум три обвинения были сняты.

Поражение Медоу заставило некоторых усомниться в самом существовании делегированного синдрома Мюнхгаузена как специфической формы насилия над ребенком, но существуют явно доказанные случаи — история Мерл и упомянутых выше матерей, снятых на видео, где они намеренно причиняют вред ребенку с целью получить поддержку и внимание врачей. Около 9 % детей, родившихся у матерей с этим синдромом, умирают у них на руках, намного большее количество детей получают тяжелые травмы и подвергаются сотням ненужных и болезненных медицинских процедур. К сожалению, поскольку информации о причинах возникновения этого синдрома недостаточно, нам известно мало признаков, которые позволили бы его диагностировать. Делегированный синдром Мюнхгаузена редко встречается у мужчин, а у женщин, работающих в здравоохранении, он бывает чаще среднего. Многие женщины с этим синдромом сами пережили психологическую травму или жестокое обращение в детстве — зачастую страдая от тяжелой заброшенности. Однако у подавляющего большинства женщин, работающих в системе здравоохранения или переживших детскую травму, никогда не развивается подобный синдром. Возможно, это патология, вплотную примыкающая к границе нормы, вызванная желанием заботиться о других и быть ценимой за это — тот случай, когда хорошего слишком много. Та же побудительная сила, возможно, заставляет других людей проявлять чрезмерную заботу и альтруизм. Я не могу сказать, как человек переходит от состояния, когда он отчаянно хочет помогать другим, к состоянию, когда он должен причинить им вред, чтобы они всегда нуждались в его помощи.

К счастью, судья последовал нашему совету и немедленно изъял Джеймса и его братьев и сестру из под опеки Мерл и ее мужа. Позднее гражданский суд подтвердил, что Джеймс подвергался жестокому обращению со стороны приемной матери, а отец ничего не делал, чтобы это предотвратить. Были представлены доказательства в подтверждение того, что мать переиначивала слова Джеймса и его действия с целью представить его как неуравновешенного ребенка и скрыть собственную несостоятельность. Супруги были лишены родительских прав в отношении всех пятерых детей, включая их биологического ребенка, кроме того им было предъявлено обвинение в совершении уголовного преступления в связи с жестоким обращением с детьми.

Время от времени я получаю информацию от прокурора, принимавшего участие в том суде и сохранившего связь с Джеймсом и его новыми усыновителями. По последним сведениям, мальчик преуспевает в своей новой жизни. Его «агрессивное» поведение и побеги были всего лишь попыткой получить помощь. Я уверен, что он спас этим не только свою жизнь, но и жизнь своих братьев и сестры. Его история служит мне напоминанием, что нужно доверять своей интуиции и всегда слушать ребенка, вне зависимости от того, что говорят врачи, официальные отчеты и даже родители.

Глава 10

Доброта детей

Я наблюдал за ними некоторое время, прежде чем войти в комнату. В поведении мальчика была невинная прелесть — я видел, как он улыбался, забираясь на коленки к маме и поворачиваясь, чтобы сидеть к ней лицом. Потом он поднял руку и с нежностью коснулся ее рта, играя и изучая ее. Это спокойное взаимодействие между ними являло классический пример привязанности мамы и маленького, скорее даже грудного ребенка. Но Питеру было семь. Наблюдая за ними, я понимал, что мать и ребенок часто играют в эту успокаивающую нежную игру. Когда я вошел, то заметил, что Эми, мать, смутилась. Ее муж Джейсон, отец Питера, казалось, чувствовал себя еще более неудобно из-за того, что я их «застукал».

— Сядь прямо, Питер! — сказал Джейсон, а сам встал и пожал мне руку.

Я подошел к мальчику, остановился над ним, посмотрел на него и улыбнулся ему: «Привет, Питер». Я протянул руку, и Питер дотронулся до нее.

— Питер, встань и пожми руку доктору Перри! — сказал Джейсон. Эми постаралась снять мальчика с коленей и поставить на ноги. Но Питер обмяк телом и засмеялся. Это выглядело как часть их игры.

— Питер, встань! — еще раз сказал Джейсон, терпеливо, но твердо. Я чувствовал его усталость и недовольство. Я знал, как им было трудно.

— Не беспокойтесь, располагайтесь поудобнее. Я только хотел узнать, как прошел сегодняшний день, — я сел напротив них. — Цель этого первого визита — дать Питеру возможность познакомиться с нами и узнать нас ближе. Надеюсь, тебе понравилось.

Питер кивнул.

— Отвечай словами, дорогой, — сказала Эми.

Питер выпрямился и ответил: «Да».

Семья только что провела три часа в нашей клинике — это был их первый визит. Они обратились к нам по поводу затяжных проблем с языком и речью у Питера, а также недостаточности внимания и импульсивности. Естественно, с этими проблемами были сопряжены проблемы учебы и социализации в школе. Время от времени у мальчика случались странные приступы, когда он полностью терял контроль над собой. Они выглядели пугающе и, в отличие от обычных детских приступов гнева, могли продолжаться часами.

Родители Питера усыновили его из российского детского дома в возрасте трех лет. Они сразу полюбили похожего на ангела белокурого мальчика с розовыми щечками. Администрация детского дома с гордостью демонстрировала, как его хорошо кормят и как у них чисто, но, по правде говоря, Питер и другие дети в этом детдоме были абсолютно заброшены. Эми и Джейсон слышали от других усыновителей о нашей работе с детьми, пережившими жестокое обращение. Сейчас у них заканчивался первый день двухдневного консультационного курса в нашей клинике. Семья проехала 500 миль, чтобы получить наше заключение.

— Питер, придешь к нам завтра? — спросил я его.

— Да, — ответил он, широко улыбаясь.

Перед этим нашим специалистам предстояло проделать много работы. Обычно для оценки ребенка наш консилиум в составе психологов, социальных работников, специалистов по детской психиатрии и практикующих психиатров осуществлял некоторое количество встреч на протяжении нескольких недель, чтобы ближе познакомиться с ребенком и семьей. В случае с Питером весь процесс пришлось сжать, потому что он приехал издалека.

У нас были документы из школы, от педиатра, от предыдущих специалистов по психическому здоровью, а также от других специалистов, и мы могли изучить, обработать и сравнить их с нашими впечатлениями от ребенка и его семьи. Мы также сделали магнитно-резонансную томографию — в рамках нашего исследования по влиянию недостаточного ухода в раннем возрасте на развитие мозга. Результаты этого исследования свидетельствовали, что серьезный недостаток заботы в раннем возрасте у детей, живших, как Питер, в государственных учреждениях, ведет к уменьшению размера головного мозга в целом, недоразвитию отдельных зон мозга и ряду функциональных проблем, связанных с ним. Мы надеялись выявить у Питера наиболее поврежденные зоны мозга и таким образом определить максимально действенное лечение.

В обследовании ребенка у нас иногда участвует до двенадцати сотрудников, которые коллективно обсуждают наблюдаемые симптомы и план работы по его лечению. Этот процесс призван определить сильные и слабые стороны ребенка и точно обозначить его текущую стадию развития по ряду параметров — от перцептивных способностей до моторных навыков, от эмоциональных, когнитивных и поведенческих способностей до моральных установок. Это позволяет поставить предварительный диагноз и дать первичные рекомендации. Конечно, повсеместное внедрение данного подхода потребовало бы слишком много времени и денег, поэтому мы стремились разработать на этой основе другие модели лечения, требующие меньшего числа специалистов.

К тому времени, когда мы начинали работать с Питером и его семьей, мы добились значительного прогресса в лечении детей, не получивших надлежащего ухода, используя нейропоследовательный подход, учитывающий последовательность формирования нервной системы. Мы поняли, что детям, пережившим психическую травму и недостаток заботы в раннем возрасте необходимы ощущения (как, например, укачивание и объятия), соответствующие тому возрасту, в котором они страдали от недостатка ухода, а не их биологическому возрасту. Мы выяснили, что такие соответствующие этапу развития ощущения, эмоционально обогащающие и исцеляющие, должны предоставляться ребенку неоднократно и последовательно, с любовью и уважением. Привносимые насильно и с принуждением, они только ухудшали положение. Мы также начали подключать музыку, танцы и массаж для стимуляции и развития нижних отделов мозга, содержащих основные нейромедиаторные системы, участвующие в стрессовых реакциях. Как мы видели, эти зоны наиболее часто оказываются задеты ранней травмой, потому что они проходят важный этап быстрого развития именно в раннем возрасте. Наконец, мы начали использовать медикаменты, чтобы помочь детям с симптомами сложных диссоциативных расстройств или перевозбуждения.

Но, хотя мы уже поняли, что текущие отношения являются критически важными для излечения, мы еще не могли вполне оценить, насколько важны отношения со сверстниками, особенно когда ребенок становится старше.

Особенности прошлой жизни Питера позволили мне очень ярко увидеть важнейшую роль человеческих отношений. Питер рос без внимания взрослых первые три года своей жизни. Питер рос, если можно так выразиться, на детском складе — в большой, ярко освещенной комнате, где 60 малышей были размещены в прошедших безупречную санитарную обработку кроватках, расположенных бесконечными прямыми рядами. В каждую смену два сотрудника детдома методично переходили от кроватки к кроватке, кормили ребенка, меняли ему подгузник и двигались дальше. Этим и ограничивалось со стороны взрослых внимание, уделяемое ребенку — около пятнадцати минут на ребенка в течение восьмичасовой смены. С детьми редко разговаривали и редко брали их на руки помимо этих кратких моментов взаимодействия. Их не качали на руках или в кроватке, не убаюкивали, так как у сотрудников просто не было времени ни на что, кроме кормления и смены подгузников. Даже малыши постарше оставались днем и ночью в своих кроватках-клетках.

Для общения у них не было никого, кроме таких же как они малышей, поэтому дети протягивали ручки через решетку кроватки, брались за руки, лепетали и играли в ладушки друг с другом. В отсутствие взрослых они становились родителями друг для друга. Это взаимодействие, хоть и крайне неполноценное, возможно, частично смягчило урон, который мог быть причинен такой тяжелой депривацией.

Когда приемные родители впервые привезли Питера домой, они увидели, что он пытается разговаривать с ними. Обрадованные, они нашли переводчика с русского, но переводчик сказал, что ребенок говорит не на русском — возможно, сотрудники детдома были выходцами из стран Восточной Европы и научили ребенка говорить на своем родном языке? Но человек, владеющий чешским, сказал, что это не чешский, и вскоре Эми и Джейсон узнали, что это также не венгерский и не польский.

К своему удивлению, они обнаружили, что слова, произносимые Питером, не принадлежали ни к одному известному языку. По-видимому, дети-сироты создали свой рудиментарный язык, как язык близнецов или импровизированное пение глухих детей, выросших вместе. Подобно древнеегипетскому фараону Псамметиху, который, как писал Геродот, держал двух детей в изоляции, чтобы посмотреть, на каком «естественном» языке они будут говорить, если будут лишены возможности учиться у людей вокруг них, администрация детдома случайно провела жестокий лингвистический эксперимент. Дети создали и согласованно использовали несколько десятков слов. Одно слово, переведенное переводчиками, было «мама» и означало «взрослый или нянечка»; сходные звуки означают «мама» практически во всех известных языках, так как звук «м» — первый звук, которым овладевает ребенок, когда сосет грудь.

Во время визита Питера в нашу клинику мы с коллегами изучили всю доступную информацию о ранних годах жизни ребенка, включая недостаток общения со взрослыми и «лингвистическую депривацию». Мы также обсудили его приемных родителей. Мои сотрудники подтвердили мои первые впечатления от Эми и Джейсона — все согласились с тем, что родители замечательные. Еще до усыновления они читали книги о воспитании детей, смотрели тематические видеоматериалы и подробно обсудили с педиатром, чего следует ожидать при усыновлении такого ребенка, как Питер. Когда Питер оказался дома, они работали с логопедами, специалистами по детской реабилитации, по лечебной физкультуре и психиатрами, чтобы помочь Питеру догнать сверстников.

Они тщательно выполняли рекомендации, вкладывали деньги, время и силы, стараясь дать все, что нужно Питеру, чтобы он вырос здоровым, счастливым, активным и отзывчивым. Но, несмотря на их усилия, а также усилия десятков специалистов, Питер не мог преодолеть свои трудности. Во многих отношениях он продемонстрировал кардинальные улучшения, но его прогресс оставался фрагментарным, медленным и неустойчивым.

Для освоения нового навыка ему требовалось несколько сотен повторов, а не несколько десятков, как другим детям. Он выучил английский, но сохранил необычную дикцию и коверкал грамматику. Его движения были нескоординированы, он раскачивался, даже когда старался сидеть неподвижно. Он редко устанавливал (и сохранял) необходимый зрительный контакт. В семь лет он сохранил несколько примитивных приемов, как успокоить самого себя — главным образом раскачивание и сосание большого пальца. Он тщательно обнюхивал пищу, прежде чем положить ее себе в рот и явно старался понюхать людей при встрече. Он легко отвлекался, часто смеялся и улыбался самому себе, создавая впечатление, что находится «в своем маленьком мирке». В последний год он, казалось, остановился в своем развитии и даже немного регрессировал.

Прежде всего, мы обсудили сильные стороны Питера, начиная с его крайне доброжелательной манеры поведения. В некоторых языковых аспектах его успехи были выше среднего, и, казалось, он имел способности к математике. Он был крайне заботлив, но выражал это очень незрелым образом, реагируя на сверстников и взрослых так, как мог бы реагировать ребенок первых лет жизни.

В ходе работы выяснилось, что когнитивное развитие Питера в некоторых сферах было на уровне семилетнего ребенка, но в других — на гораздо более низком уровне. Подтверждая наши выводы о том, что развитие мозга зависит от степени его использования, Питер демонстрировал более высокий уровень в тех сферах, которые контролировались зонами мозга, получившими достаточную стимуляцию, и отставание в сферах, контролируемых зонами мозга, наиболее пострадавшими или еще не получившими стимуляции, которая позволила бы нивелировать последствия прошлого. Сканирование мозга подтвердило наши предположения о фрагментированном развитии центральной нервной системы: у него была атрофия коры головного мозга, крупные желудочки (то есть спинномозговая жидкость занимала пространство, которое в обычных условиях должно быть занято мозговой тканью), и структуры в нижних отделах мозга были слишком маленькими для его возраста и, вероятно, недоразвитыми.

Такое неоднородное развитие часто наблюдается у детей, выросших в неупорядоченной среде или без должного ухода. Оно является причиной серьезного непонимания среди родителей, учителей и сверстников. Со стороны Питер выглядел как семилетний мальчик, но в каких-то вещах он был на уровне трехлетнего. В отношении других навыков и умений его возраст составлял восемнадцать месяцев, а в отношении еще каких-то аспектов ему можно было дать восемь или девять лет.

Такая неоднородность стала главным источником проблем в семье. Родители взаимодействовали с Питером очень по-разному. Когда он был дома вдвоем с Эми, она была полностью настроена на его потребности. Если он вел себя как грудной ребенок, она обращалась с ним как с грудным, если он вел себя как ребенок более старшего возраста, она меняла свое поведение соответственно. Я думаю, что ее интуитивная способность подстраиваться под эти потребности мальчика — главное, что помогло Питеру добиться прогресса.

Но по мере взросления Питера Джейсон начал возражать против того, как Эми нянчится с мальчиком. Это создало напряженность в отношениях между родителями, так как Джейсон считал, что Эми виновата в недостаточном развитии ребенка, потому что она «душит» его. Со своей стороны, Эми настаивала, что ребенку с таким прошлым требуется больше внимания. Такие разногласия между родителями практически неизбежны в любой семье. Однако при их усугублении, как это происходило в случае Эми и Джейсона, они могут стать причиной серьезных проблем.

Я заметил этот конфликт уже при кратком знакомстве с семьей при нашей первой встрече. Одной из моих задач было помочь родителям понять потребности Питера и объяснить, как их следовало удовлетворять, исходя из стадии его развития. Это помогло бы им не вызывать у Питера чрезмерного напряжения и не расстраивать самих себя, пытаясь добиться от него поведения, соответствующего его биологическому возрасту в тех областях, где он еще к этому не готов.

На второй день диагностики мы дали Питеру ряд структурированных психологических тестов. Затем мы понаблюдали за другими ситуациями взаимодействия между родителями и ребенком и опять отправили Питера играть. Наконец пришло время рассказать родителям, что мы думаем о мальчике и какую помощь мы можем предложить.

Как только я вошел в кабинет, я увидел, как волнуются Эми и Джейсон.

— Что вы об этом думаете? — спросил Джейсон, очевидно пытаясь сразу выведать все плохие новости.

— Я думаю, что Питеру очень повезло, — начал я. — Вы прекрасные родители. И он добился впечатляющего прогресса за эти четыре года.

Я остановился, чтобы дать им возможность осмыслить сказанное.

— То, что вы делаете — это героизм. Скорее всего, вы ужасно устали, Эми заплакала. Муж заботливо обнял ее. Я достал платок и протянул ей, она вытерла глаза.

Я начал делиться с ними своим мнением и попросил прерывать меня, если то, что я говорю, кажется им неточным или непонятным. Я пересказал историю Питера, как я ее увидел, упомянув подробности о жизни в детдоме и задержке в развитии, с которыми он столкнулся.

Затем я спросил, прав ли я, предполагая, что когда Питер расстроен, то весь достигнутый прогресс как бы улетучивается и он ведет себя примитивным, даже пугающим образом. Возможно, он ложился на пол, свернувшись «калачиком», стонал и раскачивался, издавал ужасные звуки. Возможно также, что огорчившись или разволновавшись, он достигал «точки невозврата» и демонстрировал регресс, а потом медленно приходил в себя. Они кивнули. Тогда я объяснил, как изменения в нашем эмоциональном состоянии могут влиять на обучение. Навыки, которыми мы овладели, такие как осмысление определенных концепций или даже язык, могут исчезать, когда мы «взвинчены».

Я рассказал, что новые и пугающие ситуации создают стресс для таких детей, как Питер, и могут вызвать существенный регресс.

Обобщая все, что мы выяснили в ходе анализа, я отметил: «Таким образом, у нас есть достаточно ясное понимание проблем мальчика и их причин. Мы также знаем некоторые его сильные стороны (не все, но некоторые). Сейчас важно, сможем ли мы использовать эти знания, чтобы помочь ему». Здесь я остановился, стремясь нащупать баланс между надеждой и осторожностью.

— Я хотел бы уделить немного времени, чтобы рассказать вам, как происходит развитие мозга, — продолжил я. — Я думаю, это поможет вам более оптимистично оценивать прогресс в развитии ребенка, а также понять, почему этот прогресс замедлился.

По мере того, как я говорил, мои знания, теоретические и практические, получению которых я посвятил так много времени, впервые оформились в единое целое.

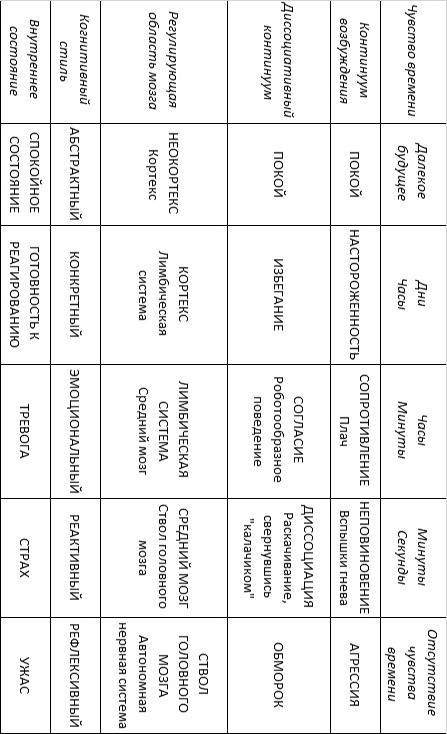

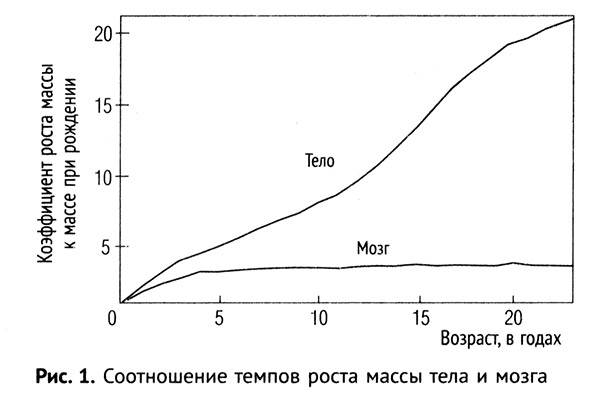

Я нарисовал несколько схем. На первой (см. Приложение, рис. 1) было представлено простое сопоставление между ростом мозга и ростом всего тела. При этом я отметил, что, хотя ребенок продолжает расти и набирать вес вплоть до юношеского возраста, рост мозга идет другим путем. К трем годам он достигает 85 % размера мозга взрослого.

— Человеческий мозг наиболее быстро растет в первые годы жизни. Фактически, основной период роста — это первые три года жизни.

Я хотел помочь им понять значение того факта, что Питер провел этот критический период, когда мозг быстро работал над собственным развитием, в стерильной и невнимательной к нему среде.

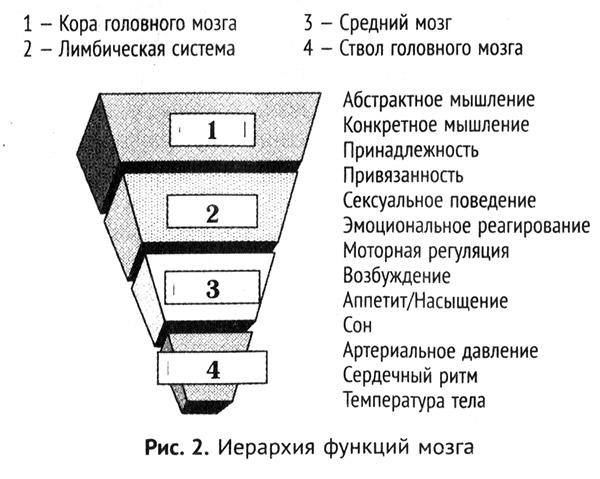

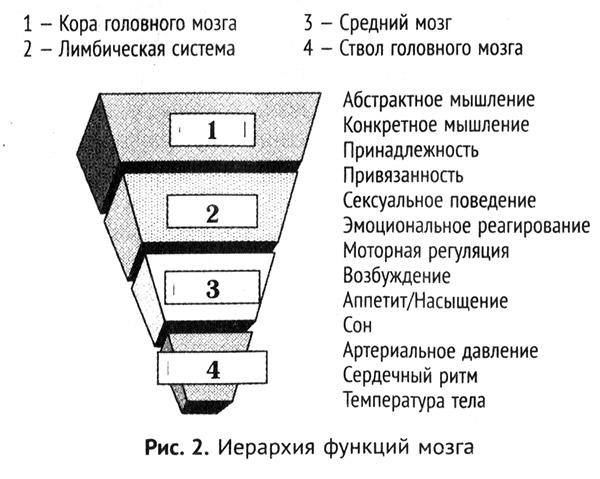

Затем я нарисовал пирамиду и перевернул лист вверх ногами (рис. 2).

— Мозг организован снизу вверх. Верхняя часть здесь, — я показал на широкое основание перевернутой пирамиды, — это кора головного мозга, самая сложная часть мозга, отвечающая за нашу способность думать и за интеграцию многих наших функций.

Я также объяснил, как устроены отдельные зоны в нижней части, как центральные «эмоциональные» зоны позволяют нам устанавливать социальные связи и контролировать стресс, как структуры ствола головного мозга обеспечивают реакцию на стресс. Я рассказал, как эти зоны по очереди «пробуждаются» в процессе развития ребенка, начиная с самых глубоких отделов ствола головного мозга и далее к коре головного мозга по мере того, как ребенок растет. Я объяснил, что развитие расположенных выше более сложных зон зависит от качественной организации ниже расположенных более простых зон. Я пояснил, каким образом депривация могла повлиять на эти зоны и вызвать различные отклонения в поведении их ребенка.

— Ключ в том, чтобы воспринимать Питера в соответствии с его уровнем развития, а не биологическим возрастом, — сказал я.

Джейсон кивнул, начиная понимать, о чем я говорил.

— И это очень сложная задача, ведь так?

Теперь они оба кивнули.

— Сложность в том, что в один момент вы должны иметь ожидания и предлагать опыт, соответствующие уровню пятилетнего ребенка, например, когда вы обучаете его какой-либо логической концепции. Но уже через десять минут и ожидания, и опыт должны соответствовать более раннему возрасту, например, когда вы учите его взаимодействовать с людьми. С точки зрения своего развития он неустойчив. Быть родителями таких детей — очень тяжелое испытание: только что вы делали все правильно, а через минуту уже потеряли нужный ритм.

Эми и Джейсон уже много раз проходили подобную ситуацию, но до нашего разговора они не могли сформулировать это. Мои объяснения очень помогли им, сразу же сняв конфликт на тему «следует ли нянчить Питера» и убедив Джейсона не переживать, когда его жена так поступает. Более того, теперь он мог позволить себе действовать так же. Однако из беседы с нами Эми поняла, что в некоторых случаях будет полезен более требовательный стиль Джейсона.

Все же одних объяснений было недостаточно. Основные сложности воспитания Питера сохранятся, и без дополнительной помощи ни один из родителей не сможет всегда (или хотя бы большую часть времени) подстраиваться под мальчика. Оба родителя уже были истощены и эмоционально, и физически. Мы должны были помочь им получить помощь в уходе за ребенком. Мы предложили им восстановить связи со своим окружением, высвободить время, чтобы оставаться вдвоем и заниматься любимыми делами — это позволит им «перезарядить батарейки» для дальнейшего взаимодействия с Питером.

Эми и Джейсон восприняли все наши предложения. Так как они жили далеко от нашей клиники, мы должны были действовать через организации, оказывающие такие услуги в их регионе. К счастью, большая часть элементов хорошей лечебной группы была в наличии. У Питера был прекрасный логопед, специалист по реабилитации, дипломированный невропатолог и понимающий педиатр. Мы поговорили со всеми ними. Мы также хотели подключить лечебный массаж и уроки музыки и движения, которые оказались полезны другим детям с недостаточным уходом в раннем возрасте, например Коннору.

Но то, что сначала казалось мне всего лишь деталью пазла, а на деле оказалось самым важным фактором — это школа Питера и, в особенности, его одноклассники. Просматривая его историю, я внезапно понял, что основной прогресс был достигнут в первые три года после приезда в США, то есть когда он проводил время со своими родителями — либо один на один со взрослыми, либо еще с одним-двумя сверстниками, выбранными ими.

Однако, когда он начал ходить в детский сад, его развитие остановилось и поведенческие проблемы усилились. Его мать интуитивно понимала, что, хотя его биологический возраст составлял шесть лет, его развитие было на уровне двухлетнего ребенка, но его товарищи не могли понять, почему он ведет себя так странно. Даже воспитательница не знала, как с ним обращаться, несмотря на то, что ей рассказали о прошлом ребенка. Питер отбирал игрушки у других детей, не замечал «социальных подсказок», которые были понятны всем остальным, не имел представления о том, когда можно брать какие-то вещи, а когда нельзя. Он не понимал, когда следует делиться своими вещами, а когда пользоваться ими самому, когда говорить, а когда молчать. Во время общих занятий он мог подойти и забраться на колени к воспитательнице или начать ходить по комнате, не осознавая, что это неправильно. Иногда он кричал, и с ним случались страшные приступы.

В результате дети стали бояться и избегать его. Странный акцент, с которым он говорил по-английски, также не улучшал дело. Одногруппники считали его странным и пугающим. Он хорошо развивался под защитой своей приемной семьи, один на один со взрослыми, которые знали и любили его. Однако сложный социальный мир детского сада с меняющимися, складывающимися в результате переговоров отношениями со сверстниками и воспитателями был выше его понимания.

В то время как дома он находил атмосферу терпения, любви и поддержки, в детском саду к его поведению относились с подозрением, а зачастую — с открытым неприятием. Комната, наполненная шумными детьми и издающими громкие звуки игрушками, полная движения, обескураживала его.

Раньше он понимал, что от него требовалось, и если даже не мог выполнить требований, с ним все равно обращались с нежностью. Но теперь он не понимал, что происходит. Не важно, сколько часов положительного опыта было у него в неделю, те часы, когда его отвергали и дразнили, перекрывали все.

У Питера не было настоящих друзей, ему было наиболее комфортно с трех- четырехлетними. Его одногруппники не знали, что думать о мальчике, который так смешно говорит и часто ведет себя, как годовалый ребенок. Во многих ситуациях дети добры и заботятся о тех, кто выглядит младше или более уязвимым. Но Питера они боялись.

Поведение детей было предсказуемым. Все, что происходило в группе, — это уменьшенная копия того, что происходит в той или иной форме каждый день и повсеместно. Люди боятся того, чего они не понимают. Неизвестное для нас страшно. Когда мы встречаем людей, которые выглядят или действуют необычно или странно, наш первый импульс — держаться от них подальше. Иногда, принижая тех, кто от нас отличается, и отказывая им в равной с нами человечности, мы можем чувствовать себя лучше, умнее или более компетентными, чем они. Корни самых отвратительных примеров нашего поведения — расизм, дискриминация по возрасту, сексизм, антисемитизм (и это далеко не полный список) — лежат в базовой реакции мозга на предполагаемую угрозу. Мы склонны бояться того, что нам непонятно, а страх легко превращается в ненависть и даже насилие, так как подавляет рациональную составляющую нашего мозга.

Столкнувшись с растущим социальным отвержением и неприятием Питера в обществе, Эми и Джейсон хотели знать, что делать: должны ли они повторить курс детского сада в надежде, что во второй раз Питер социализируется более успешно? При этом его когнитивные способности явно соответствовали первому классу школы, иногда даже превосходили этот уровень.

Питер был интеллектуально развит, но не имел представления о правильном социальном поведении. Я понимал: чтобы догнать сверстников, ему нужна будет их помощь. Мне казалось, что мы могли позволить ему пойти в первый класс. Когда я работал с подростками, некоторые из них разрешали мне поговорить с их одноклассниками о пережитой психологической травме и ее последствиях для мозга. Немного понимания значительно улучшало их социальную жизнь. Но сработает ли это в первом классе?

И согласится ли на это Питер?

Через несколько недель после диагностики я должен был съездить в город, где он жил, и мог бы поговорить с его одноклассниками. Я обсудил такую возможность с Питером. Когда мы раскрашивали картинки, я спросил его: «Питер, ты помнишь свою жизнь в России?»

Он остановился и посмотрел на меня. Я продолжал медленно раскрашивать, не глядя на него. Его движения замедлились. Я уже собирался повторить вопрос, когда он взял чистый лист бумаги и нарисовал большой голубой круг на весь лист.

— Это Россия, — сказал он и показал мне лист.

Потом он положил его обратно, взял цветной карандаш и поставил одну крохотную, почти невидимую точку.

— А это Питер.

Я взглянул на него — ему явно было грустно. Он красноречиво выразил, как чувствовал себя в детском доме, где он ни для кого не был важен, будучи одним из десятков безымянных малышей.

Я улыбнулся сочувственно, а затем спросил: «Но сегодня Питер не такой?» Он отрицательно помотал головой и улыбнулся мне в ответ.

— Питер, я собираюсь приехать к тебе и прийти в твой первый класс.

Я не был уверен, что он поймет, но я хотел, чтобы он знал о том, что я собираюсь сделать и почему.

— Ладно.

— Помнишь, мы говорили с тобой о том, как твой мозг растет и изменяется? Я подумал, ты не будешь против, если я поговорю с твоим классом о мозге и, может быть, немножко о том, как ты жил до того, как переехал к своим родителям?

— Ладно, — сказал он и задумчиво спросил: — Вы привезете картинки?

— Какие картинки?

— Картинки моего мозга.

— Конечно. Ты не будешь возражать, если я покажу картинки твоего мозга всему классу?

— Нет. У меня классный мозг.

— Тут ты прав, Питер — у тебя классный мозг.

Таким образом, с разрешения Питера, его родителей и администрации школы, я намеревался превратить первоклассников в коллектив «терапевтов» для Питера.

Я встретился с его одноклассниками в начале учебного года.

— Я друг Питера, — начал я. — Я изучаю мозг, и Питер попросил меня приехать из Хьюстона и рассказать вам о мозге то, что я рассказал ему.

Я попросил Питера выйти ко мне и быть моим ассистентом в ходе лекции.

Я рассказал первоклассникам о мозге, о том, что в некотором роде он действует как мышца. Я напомнил, как они учили алфавит в школе, и рассказал о пользе повторения. Я сообщил, что у них много других подобных «мышц» в голове, и им тоже необходимо уделить определенное внимание, чтобы они выросли большими и сильными. Рассказал о том, как развивается мозг и что заставляет мозг человека работать, сделав акцент на происходящие при этом изменения.

— Питер, ты помнишь, мы обсуждали с тобой, что, чтобы выучить что-нибудь новое, приходится много тренироваться? Это потому, что мозг изменяется, когда вы им пользуетесь постоянно.

Я посмотрел на детей и опять на Питера.

— Так ведь, Питер?

Он улыбнулся и кивнул.

— Именно поэтому ваш учитель заставляет вас опять и опять делать письменные упражнения, опять и опять отрабатывать буквы.

Я показал слайды. Я привез с собой макет головного мозга, и Питер передал его по рядам. Я отвечал на вопросы. Какая часть мозга отвечает за речь? Какого цвета мозг? Хранятся ли в мозгу видеофильмы о нашей жизни?

Я рассказал, насколько важно для маленького ребенка, чтобы его мозг в процессе развития получал стимулы от прикосновений, разговоров и взаимодействия с людьми. Я рассказал им то же самое, что я говорю родителям, судьям, педиатрам и своим сотрудникам, только чуть проще.

Потом я упомянул о том, как разные дети растут в разных домах. Как японские дети учатся говорить по-японски, как в некоторых культурах мамы носят детей с собой целыми днями весь первый год их жизни. Как некоторые дети не получают такого объема разговоров, прикосновений и любви в начале жизни, и как это может повлиять на мозг. Им было интересно. Мы смеялись.

Питер улыбался. И тогда настал нужный момент. Я не знал, сколько я расскажу им и даже что именно буду говорить. Я собирался руководствоваться реакцией детей и Питера. И я начал:

— Спасибо за то, что вы разрешили мне прийти в ваш класс. Питер рассказывал мне о вас, когда был у меня в Хьюстоне. Я знаю, что вместе со многими из вас он ходил в детский сад.

Несколько человек подняли руки.

— Мы приглашали Питера в нашу клинику в Хьюстоне, потому что хотели изучить его удивительный мозг.

Дети посмотрели на Питера.

— Дело в том, что когда он был маленьким, то первые три года он непрерывно оставался в своей кроватке.

Казалось, что детям интересно, но не очень понятно.

— Он родился в другой стране, где многого не знают о нашем мозге. Его родители не могли быть с ним, поэтому Питер попал в детский дом, когда был совсем маленьким. В этом детском доме каждый ребенок помещался в кроватку, и она становилась его домом. Дети не могли передвигаться, ползать, даже стоять, чтобы потом научиться ходить. До того момента, когда за ним приехали родители — а ему было уже три года, — он никогда не мог походить, поиграть с друзьями, обнять любимого взрослого человека. Его мозг не получал стимулов.

В классе было абсолютно тихо, двадцать шесть шестилетних детей не двигались, не разговаривали, не возились.

— А потом, когда ему исполнилось три года, приехали его новые родители и забрали его в Талсу.

Я сделал паузу, чтобы напряжение немного спало.

— И тогда удивительный мозг Питера начал осваивать так много нового. Хотя он никогда не слышал английскую речь раньше, он выучил английский всего за пару лет. Раньше у него не было возможности ходить, бегать и прыгать, но он всему этому научился.

Питер выглядел смущенным. Я не собирался заходить слишком далеко.

— И сегодня удивительный мозг Питера учится. Он действительно достиг отличных результатов. И поэтому мы хотели встретиться с Питером, чтобы понять, как человек, которому так тяжело пришлось в начале жизни, может достичь такого уровня.

В конце выступления я сказал:

— Среди прочего мы узнали, что каждый день в школе Питер многое узнает от вас. Он смотрит, как вы поступаете, он учится у вас, играя с вами и просто будучи вашим другом. Спасибо вам за то, что вы ему помогаете. И спасибо, что разрешили мне прийти к вам и поговорить о человеческом мозге.

Это был короткий и несложный разговор. Я старался неизвестное — Питера — сделать менее пугающим для детей. И со временем проступила естественно присущая им доброта. Перестав быть странным и отталкивающим, Питер стал популярен, настолько популярен, что одноклассники спорили за право сидеть с ним, быть его партнером, быть с ним в одной группе. Самые умные и сильные дети в классе уделяли ему особое внимание, и их пример полностью изменил ситуацию. Они приняли его, защищали его и в конечном итоге обеспечили ему тот терапевтический опыт, который помогал ему догнать их.

Они терпеливо относились к проблемам его развития и исправляли его «социальные ошибки», были заботливы, взаимодействуя с ним. Эти дети обеспечили гораздо больше терапевтического опыта, чем мы когда-либо могли дать Питеру.

Дети, как и мы, взрослые, плохо реагируют на неизвестное, странное, незнакомое, особенно в период, когда они сами стараются приспособиться к новой ситуации, например, к началу учебы в школе. На их иерархию не так легко повлиять, но все же, в основном, плохое отношение и неприятие начинаются со страха перед незнакомым, поэтому у взрослых гораздо больше возможностей для влияния, чем принято думать. Когда дети понимают, почему ребенок ведет себя странным образом, они, как правило, относятся к нему снисходительнее. И чем младше дети, тем большее влияние на них оказывают явные и неявные подсказки о том, принимается или отвергается это взрослыми. Эти подсказки зачастую задают тон при формировании детских статусных структур. При этом учителя и родители могут минимизировать жестокое отношение или, к сожалению, усилить его — если они решительно выступают против того, чтобы превращать кого-то, кто отличается от нас, в «козла отпущения», либо, напротив, безразличны к этому.

Осознание того, что незрелое поведение Питера стало следствием его прежнего опыта, помогло одноклассникам переосмыслить это поведение. Когда он брал что-то чужое или начинал говорить не вовремя, они уже не воспринимали его поведение, как нападки на них лично или как неприятную странность, но относились к нему, как к напоминанию о его прошлом, к чему они были готовы после моей лекции. Результаты проявились быстро: почти сразу же у него прекратились приступы, вероятно, потому что их причиной была неудовлетворенность, чувство отверженности и непонимания. Теперь, когда другие дети стали более снисходительны и более ясно выражали «социальные подсказки», ему было легче считывать их и соответствовать им. То, что раньше было ведущей вниз спиралью отверженности, непонимания и фрустрации, стало источником позитивных переживаний, которые питали друг друга. Огромная разница между уровнями эмоционального, социального, моторного и когнитивного развития постепенно исчезала. К старшей школе Питер уже не отличался от других и был успешен в учебе и в общественной жизни.

Его сверстники и семья вылечили его, создав богатый социальный мир, заботливое сообщество. Да, подход, учитывающий последовательность формирования нервной системы, помог нам предложить конкретные стимулы, которых недоставало его мозгу, массаж обеспечил физические ощущения, которых ему не хватало, а музыка и движения помогли восстановить ритмы мозга и тела, но все это не помогло бы без любви и понимания Эми и Джейсона, а также без терпения и поддержки со стороны его одноклассников. Чем больше здоровых отношений есть у ребенка, тем больше вероятность того, что он восстановится от травмы и будет преуспевать. Отношения — это проводники изменений, а наиболее действенная терапия — это человеческая любовь.

Глава 11

Исцеляющая общность

Судьба дала мне великую привилегию работать с детьми, чьи истории я рассказал в этой книге. Благодаря этим детям я очень многое узнал и многому научился. Меня всегда поражало их мужество, душевные силы и способность справляться с ситуациями, которые большинство взрослых сочли бы невыносимыми. Хотя сейчас появляются новые терапевтические модели, такие, например, как нейропоследовательный подход, который кажется многообещающим, но, как я вижу из моего собственного опыта и как показывают другие исследования, самые ценные для исцеления детей, перенесших травму, новости терапии еще впереди.

Травма и наши реакции на нее не могут быть поняты вне контекста человеческих отношений. Если человек пережил нечто страшное, будь то землетрясение или неоднократное сексуальное насилие, наиболее серьезным следствием травмы является воздействие на все его отношения — с теми, кого он любит, с ним самим и с теми, кто окружает его в повседневной жизни. Самые травматические аспекты всех несчастий включают разрушение человеческих отношений. И это особенно критично для детей. Если вам причинили боль люди, которые, как вы считали, любят вас, если они покинули вас, лишили вас заботы и ласки, которые позволяли вам чувствовать себя в безопасности, чувствовать, что к вам хорошо относятся — это поистине разрушающий опыт. Поскольку люди — это социальные существа, самые большие катастрофы, которые мы переживаем, неизбежно включают потерю связей — родственных или других близких отношений.

Как следствие, процесс исцеления от влияния травмы и заброшенности тоже связан с отношениями — восстановление доверия, возвращения чувства безопасности и способности любить. Конечно, лекарственные средства помогают облегчить симптомы, и беседа с терапевтом может быть необыкновенно полезной. Но выздоровление и возрождение невозможны — даже с самыми лучшими медикаментами и лучшей терапией в мире — без постоянной связи с любящими заботливыми людьми. Да, осью процесса служат отношения с терапевтом, его методы и его мудрость, которые дают терапии возможность работать. Но все дети, которые с успехом прошли наше лечение, смогли добиться таких заметных результатов только потому, что все их окружение помогало им и поддерживало их.

Что исцелило детей, таких как Джастин, Эмбер и Лаура, — это люди, которые были рядом с ними, их семьи, их друзья, люди, которые уважали их, были толерантны к их слабостям и уязвимости и терпеливо помогали им приобретать новые умения и навыки. Был ли это тренер, который разрешил Теду заниматься статистикой баскетбольной команды, или Мама П., которая учила Вирджинию вынянчивать Лауру, или многочисленные приемные родители моих пациентов — все они обеспечили самую важную терапию, которую когда-либо получали эти дети. Потому что больше всего они нуждались в полноценном социальном окружении, к которому они могли бы причислить себя и которое будет давать им любовь.

Дети, пережившие травму или жестокое обращение, больше всего нуждаются в том, чтобы рядом была группа знакомых, любящих людей, общение с которыми заглушило бы боль, отчаяние и потери, вызванные ранней травмой. В процессе исцеления этих детей работает все, что может увеличить количество и качество человеческих связей ребенка. Помогает постоянная, регулярная забота. Я бы добавил, что не смогут помочь даже исполненные добрых намерений, но плохо обученные психологи-профессионалы, если они будут постоянно «преследовать» травматическое событие или как-либо вынуждать детей открыться и выплеснуть свой гнев.

Однако как раз именно дети, наиболее уязвимые для травмы, имеют меньше всего шансов получить любящую, способную реально поддержать семью и близкое окружение. Чрезвычайно трудно обеспечить эффективную помощь через те современные системы, которые у нас есть. Поскольку здоровые общинные связи сами по себе часто предотвращают межличные травматические события (такие как домашняя жестокость и другие проявления мерзости жизни), именно разрушение социальных связей, которое так обычно в нашем очень мобильном обществе, увеличивает опасность для любого человека.

Если мы хотим успешно растить здоровых детей, способных благополучно справляться с травматическими событиями, которые могут встретиться на их пути (а примерно 40 % детей сталкиваются, по крайней мере, с одним потенциально травматическим событием, до того как станут взрослыми), нам необходимо построить здоровое общество. Наш вид замечателен тем, что мы умеем учиться, наша память и наши технологии позволяют нам извлекать пользу от опыта тех людей, которые были до нас. Но в то же самое время те технологии, которые, возможно, имели целью объединять нас, все больше разводят нас в стороны. Современный мир разрушил и во многих случаях отказался от фундаментальной биологической единицы человеческой социальной жизни — разветвленной семьи. Очень много уделяется внимания развалу «нуклеарной» семьи, но я считаю, что большая, разветвленная семья, исчезновение которой гораздо меньше обсуждается, по крайней мере так же важна. Совершенно определенно, как вы можете видеть из истории Леона, существует большая разница между молодой парой, которая способна справляться с трудностями и растить здорового ребенка, и семьей, где один или оба родителя слишком перегружены и не могут уделять ребенку достаточно внимания.

На протяжении бесчисленных поколений люди жили общинами — небольшими группами, от 40 до 150 человек, большая часть которых были связаны друг с другом родственными узами. Примерно к 1500 году средняя семейная группа в Европе состояла, по грубому подсчету, из двадцати человек, которые, так или иначе, ежедневно взаимодействовали между собой. Но около 1850 года это число уменьшилось до десяти человек, живущих поблизости друг от друга, а в 1960 году их «осталось» всего пять. В 2000 году средняя семья состояла меньше чем из четырех человек, и шокирующие данные говорят, что 26 % американцев живут по одному.

Поскольку технологии идут вперед, мы дальше и дальше уходим от окружения общины, для которого эволюция сформировала нас. Мир, в котором мы живем, относится к биологии без всякого уважения — он не принимает во внимание многие из самых основных человеческих потребностей, и часто мы отказываемся от здоровой активности и склоняемся к вредоносной. Поле моей деятельности, к сожалению, имеет отношение именно к этой тенденции.

В течение ряда лет профессионалы в области душевного здоровья учили людей, что они должны быть психологически здоровы без социальной поддержки, предлагая максиму: «Если вы не полюбите себя, никто другой вас не полюбит». Женщинам говорили, что они не нуждаются в мужчинах, и наоборот. Считалось, что люди без родственных и других близких связей чувствуют себя так же хорошо и так же здоровы, как и те, у кого этих связей много. Такие идеи противоречат фундаментальной биологии человеческого вида: мы социальные млекопитающие и никогда не смогли бы выжить без взаимосвязанных и взаимозависимых человеческих контактов. Правда состоит в том, что вы не можете любить себя, если вас никто не любил и вы сами никого не любили. Способность любить не может быть выстроена в изоляции.

Я полагаю, сейчас мы находимся в переходном периоде истории, когда люди начинают осознавать, что современные общества отказались от многих основных элементов, необходимых для душевного здоровья человека. Мы можем видеть эту проблему, как кажется, в неумолимом росте случаев депрессии по всему миру — данный факт нельзя объяснить только тем, что диагноз ставится более профессионально и лечение известно. Человек, родившийся в 1905 году, имел только один шанс начать страдать от депрессии за 75 лет жизни, но 6 % людей, родившихся в 1955 году к своему 25-му дню рождения, имели хотя бы один эпизод серьезной депрессии. Другие исследования показывают, что количество случаев депрессии у подростков увеличились в 10 раз за последние десятилетия. Мы можем также распознать эту тенденцию в изменившейся картине браков и разводов, в трудностях, с которыми люди находят удовлетворяющие их романтические отношения, в постоянной внутрисемейной борьбе, связанной с экономическими интересами и попытками найти баланс между работой и домашней жизнью. Различие между тем, в чем мы нуждаемся для душевного здоровья, и тем, что предлагает современный мир, можно также видеть в постоянном беспокойстве родителей — Интернет, СМИ, наркотики, жестокие преступления, педофилия, экономическая нестабильность — и над всем этим ценности нашей культуры, которые формируют наши ответы на спорные вопросы. Никто, кажется, не считает наш образ жизни здоровым, даже если мы не согласны, и не можем договориться относительно того, что именно плохо и что следует делать.

Я думаю, сейчас самое время нашим лидерам встать и сказать: «Как мы будем строить общинную жизнь в современном мире? Как вы будете исследовать отношения в мире, который собирается иметь телевидение, будет пользоваться электронной почтой, будет искусственно продлевать день с помощью электрического света, будет пользоваться автомобилями и самолетами, психоактивными наркотиками, пластической хирургией и всем тем, что идет вместе с новыми технологиями? Как мы будем пользоваться всеми этими вещами и при этом создавать мир, который будет уважать наши биологические нужды, будет укреплять человеческие связи, а не игнорировать и разрушать их?»

Конечно, у меня нет ответов на все эти вопросы, но я знаю, что многие наши современные практики заботы о детях приносят детям вред. Например, в Калифорнии в большом центре, имеющим дело с детьми от трех до пяти лет, служащим там людям запрещается дотрагиваться до детей. Если ребенок хочет, чтобы его взяли на руки, обняли, взрослые должны оттолкнуть его. Это классический пример того, как, казалось бы, хорошая идея — желание защитить детей от сексуальных хищников — может иметь серьезные негативные последствия. Дети нуждаются в нормальных «здоровых» прикосновениях — ласке. Как мы уже видели, дети буквально умирают без нее. Это часть биологии и физиологии человека.

К сожалению, мы стали так бояться злонамеренных прикосновений, что, похоже, можем вообще лишить детей возможности удовлетворять естественную потребность в прикосновении теплых человеческих рук. Эти запреты как раз и могут сделать детей уязвимее для педофилов, потому что дети начнут искать людей, которые проявят к ним ласковое внимание. Поскольку мы все больше не доверяем людям, держим детей в квартирах, не позволяя им свободно играть с друзьями в ближних дворах, жестко структурируя их жизнь, мы также разрушаем общинные связи, которые помогают нам всем быть здоровыми.

Я знаю, какой ужас может принести ребенку сексуальное приставание и какие последствия оно может иметь.

Это ясно по истории в Гилмере, по случаю Тины и многих других. Я знаю, что большинство людей, которые тревожатся о возможном сексуальном насилии, основываются на подлинной и устрашающей реальности. Но я также знаю, что хищники выбирают самую уязвимую жертву, пробираясь туда, где структура сообщества самая слабая. Любой хищник ищет самую слабую жертву; это еще один аспект биологии. Для того чтобы держать наших детей в безопасности, мы должны формировать здоровые отношения и связи с другими людьми, нам нужно обнимать наших детей. Защита детей должна происходить так, чтобы уважались их потребности, чтобы общность укреплялась, а не расщеплялась. Чтобы дети были в безопасности, не следует разрешать одиноким взрослым без присмотра трогать детей, но в то же время не запрещайте физическую привязанность и комфорт. Нужно создавать вокруг здоровое соседство, нужно знать ваших соседей. Не держите ваших детей взаперти и не занимайте их только структурированной деятельностью. Мы достаточно много знаем про человеческую природу, чтобы научиться уважать эволюционные особенности нашего вида и учитывать их в своих действиях, вместо того, чтобы игнорировать базовые биологические потребности человека, а потом не уметь распознать последствия своих ошибок.

Что еще мы можем сделать, чтобы защитить детей от травмы, заброшенности и жестокого обращения? И как мы можем лучше всего помочь детям, попавшим в беду? Во-первых, мы должны осознать, что наши современные теоретические и практические подходы не ставят на первое место отношения людей и наши системы, созданные, чтобы помогать детям, не работают. Нам следует понять, что многие решения, которые недавно принимались для устранения социальных проблем, неэффективны, а со временем могут даже обострить проблемы. Нам необходимо понять, что именно необходимо сделать в этой области, и затем работать, чтобы искать лучшие пути и наиболее разумные практики для современного мира.

Лучше всего начать эти изменения с поддержки молодых родителей и их новорожденных детей. Как мы видели, для нормального развития младенцу необходимо внимание и преданная любовь одного или двух постоянно заботящихся людей, и эти постоянно заботящиеся люди, тоже — как это было всегда — нуждаются в ежедневной поддержке родственной общины. Еще относительно недавно люди не жили так, чтобы женщина постоянно находилась одна со своим младенцем, пока ее партнер проводит весь день в офисе. Как мужчины, так и женщины много работали, чтобы обеспечить свою жизнь, но женщина работала, имея возможность, чтобы ее маленькие дети были неподалеку от нее, а старшие мальчики часто сопровождали мужчину и учились у него. Перегруженная и усталая мать могла передать своего младенца тете, сестре или бабушке. В среднем раньше было четыре юных и взрослых человека на одного малыша. Сегодня мы считаем прекрасным, если в центре дневной заботы (вроде садика) один заботящийся человек приходится на пять детей.

Как сказала приматолог и теоретик-эволюционист Сара Блэффер Хрди в интервью журналу «New Scientist»: «Политики воображают, что нуклеарные семьи олицетворяют „золотой век“ периода человеческой семьи, но для детей неестественно, чтобы за ними присматривали только их матери и отцы. Дети исторически привыкли, что их растит их социальный мир, это то милосердное для ребенка место, где и сам он учится действовать с уважением к окружающим». Книга Хрди «Материнская природа: материнские инстинкты и как они сформировали человеческий вид» («Mother Nature: Maternal Instincts and How They Shape the Human Species») подчеркивает важность разветвленной семьи, которую она называет «аллородители» (alloparents ). Она отмечает: «Для детей с риском заброшенности, просто удивительно, как может изменить ситуацию в семье вмешательство, скажем, бабушки». Мы это видели на многих примерах в данной книге.

И далее, исторически, когда люди развивались, у младенцев не было отдельной комнаты — у них не было даже своей кровати. Обычно они находились неподалеку от кого-то из взрослых, старшего брата или сестры и их часто брали на руки. Многие проблемы со сном у детей, с их криком и плачем сегодня как раз связаны с тем фактом, что младенец остается один. На протяжении всей истории человеческого рода, если ребенок оставался долго один и вне видимости взрослых, это была для него смертельная опасность. Не удивительно, что и сейчас, оставшись в одиночестве, младенец испытывает сильнейший стресс. Что на самом деле удивительно (и отражает способность человеческого мозга к приспособлению), как быстро многие привыкают к этому. И младенцы в конце концов могли бы приспособиться, и их стрессовые системы не так легко выходили бы из строя, но эволюция работает вечность, а не то время, которое предпочли бы родители.

Мы должны давать людям знания о нуждах младенцев и изобретать лучшие пути, как донести до них эти знания. Нам необходимо иметь специальное общество для обучения грамотному уходу за младенцами и маленькими детьми, где каждый человек, который имеет детей или работает с детьми, мог бы узнать, что его интересует. Например, если ребенок не плачет (как было с Коннором), это такая же причина для тревоги, как если он плачет слишком много. Если человек знает, каким должно быть поведение, соответствующее биологическому возрасту ребенка, он сможет вовремя заметить отклонения и при необходимости сразу же обратиться за помощью.

Далее мы должны призвать к немедленному прекращению огня в «войнах мам»[1] и понять, что все выигрывают, когда у молодых родителей есть возможность проводить больше времени со своими детьми и когда у них есть поддержка общины и доступ к квалифицированной помощи. Как говорит Хрди: «Мы включены в контекст, где матери имеют гораздо больше социальной поддержки. Младенцы должны быть в таком социальном окружении, чтобы полностью развивать свой человеческий потенциал».

Многие европейские страны — особенно скандинавские — смогли организовать как высокопродуктивную экономику, так и обеспечить высококвалифицированную заботу о детях и оплаченные семейные отпуска. Нет причин, чтобы мы не могли развивать такую же социальную политику у себя.

Чтобы создать правильное с биологической точки зрения отношение к здоровью и социальному самосознанию детей, окружение, родители также могут делать простые вещи, например ограничивать доступ к СМИ и другим информационным каналам — скажем, на то время, когда семья собирается на завтрак, обед или ужин, все телефоны, телевизоры и компьютеры можно отключать. Кроме того, родители должны моделировать поведение детей своим примером, подчеркивая важность эмпатии и доброжелательности во взаимодействиях с людьми, будь то родственники, соседи, продавцы или другие люди, которых они встречают в течение дня.

Школы, конечно, тоже должны измениться. Наша образовательная система сфокусировалась почти исключительно на когнитивном развитии и почти полностью игнорирует эмоциональные и физические нужды детей. Всего два десятилетия назад в начальной школе были довольно продолжительные перерывы на еду и отдых, и несколько дней в неделю были обязательные занятия в гимнастическом зале. Домашние задания редко занимали больше одного часа, и после этого дети знали, что они могут играть, встречаться с друзьями и жить своей интересной для них жизнью. Большие по объему задания, требующие родительской помощи, возникали только несколько раз в год.