Фронтовые кинооператоры

В преддверии Дня Победы мы вспоминаем о героях-кинооператорах ВОВ, которые приближали этот день. За четыре военных года они сняли 3,5 миллиона метров фронтовой кинохроники, оставили нам бесценные свидетельства.

О фронтовых кинооператорах, часто бывших студентах ВГИКа и ленинградского кинотехникума (ныне СПбГИКиТ) пойдёт речь в этой статье.

Фронтовые кинооператоры

Макаров Н.В. кинорежиссёр

Летописцы, хроникёры войны 1941—1945 годов. Благодаря им страна имеет обширный киноархив войны, который востребован сегодня и будет востребован будущими кинематографистами.

Вместе с солдатами, уходящими в бой, шли и фронтовые кинооператоры. От них требовалась особая выдержка, хладнокровие, смелость, поскольку снимали зачастую в самых горячих местах: в наступлении, на плацдармах, с воды и воздуха.

Находясь на передовой вместе с солдатами, фронтовые операторы работали обычно парами, использовали кинокамеры ручные кинокамеры.

В первые дни войны ещё не было структуры по организации специальных фронтовых групп, но уже на пятый день в журнале кинохроники были первые сюжеты, снятые случайно оказавшимися в районе боевых действий операторами. Спустя три недели на важнейших участках фронта работало 16 киногрупп, насчитывавших более 90 операторов. Съёмки велись не только на фронтах, но и в партизанских отрядах — не только расположенных на территории страны, группы были переброшены через линию фронта и в другие страны. Всего же на фронтах работало около 260. Было снято 3,5 миллиона метров киноплёнки, создано более 500 номеров киножурналов и специальных выпусков, 100 документальных фильмов.

Во время Блокады Ленинграда кинооператоры снимали практически каждый день снимали осажденный город и людей. «Плачьте, но снимайте» – такой наказ «солдатам» с кинокамерами дал известный режиссер Александр Довженко. В блокированном городе их оставалось не больше 30-ти. Почти все – вчерашние студенты Ленинградского кинотехникума. Документалистов мобилизовали и перевели на казарменное положение в декабре 1941. Чтобы защитить технику от налетов, прямо во дворе студии на Каменном острове вырыли траншеи и обшили их досками. Там хранили камеры, оптику, пленку. В феврале 1942 те, кто пережил первую блокадную зиму, начали работу над фильмом «Ленинград в борьбе». В кинотеатрах осажденного Ленинграда фильм показали уже в июне 1943 года.

Кинооператоры были разделены на фронтовые киногруппы таким образом, чтобы каждая снимала какой-то срез жизни города или фронта. Снимали бомбежки, работу пожарных, показывали жертв обстрелов, жизнь города, работу заводов - всё то, что происходило в городе, который фактически стал «горячей точкой». Сам собой режим съемки перешел из городского во фронтовой. Был снят уникальный сюжет о концерте Шостаковича в филармонии осаждённого города, премьере «Девятой симфонии».

Каждый пятый военный оператор во время войны погиб, каждый второй был ранен. Оптика, объективы сверкали на солнце, выдавая человека с кинокамерой снайперам. Да и в погоне за лучшим кадром часто забывали про безопасность. Военные хроникеры признавались: не знали, как вести себя, когда видели раненых и отступающих красноармейцев, горящие машины, убитых горем людей. Не знали – снимать, бросаться на помощь или вступать в бой. Типичный случай: остров Сухо на Ладоге – один из ключевых объектов «Дороги жизни». Четверо операторов из блокированного Ленинграда приехали снимать быт моряков Ладожской флотилии, а оказались на линии огня. Пришлось сражаться. Один из операторов погиб в бою.

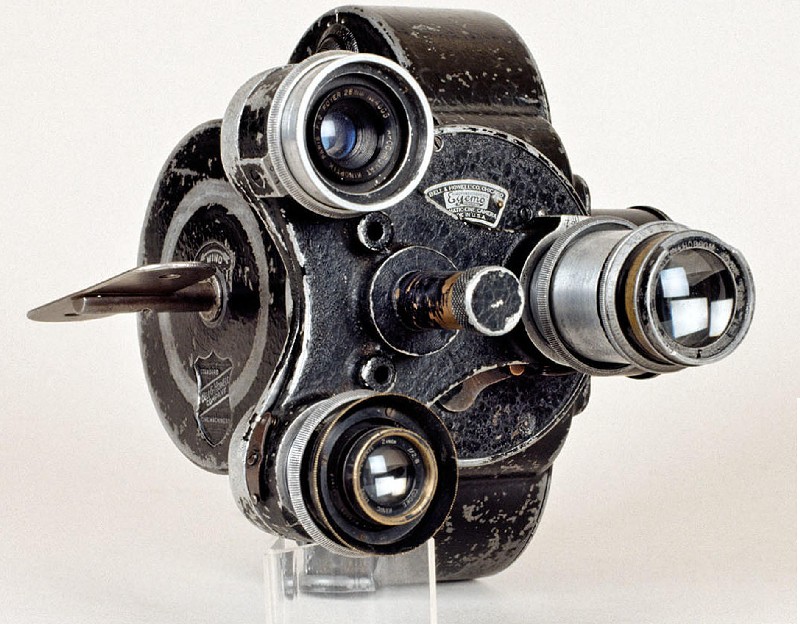

Оружие фронтового кинооператора камера «Аймо»

У каждого «съемщика» было обмундирование и пистолет. Снимали с самолетов, из окопов, в любых условиях, и нередко – стоя в полный рост, рискуя стать мишенью для врага. По одному операторов работать не отпускали, обязательно рядом дежурил второй, потому что нередко человек с камерой, которую на место привозили на детских санках, падал в голодный обморок прямо во время работы.

Кинооператор Роман Луговский вспоминал: - Электрического питания у камеры нет. Пружинный механизм как в будильнике. Надо взводить вручную перед каждым «мотором». Используя старые аппараты, которые были до появления камер ручной кинохроники, очень много не удалось просто снять. Оператор не смог бы быть в гуще событий, бежать вместе с солдатами, врываться одним из первых в окоп. Пока он ставил бы камеру на штатив, его бы уже убили».

Вот как пишет о съемках этого времени кинооператор и кинорежиссёр Ефим Учитель: «Одним из наших жестоких врагов был голод. После скудного пайка хлеба камера казалась неимоверно тяжелой. Для того, чтобы передвигаться с ней, пришлось приспособить санки сына. Однажды возле решетки Летнего сада я увидел умирающего человека. Я ничем не мог ему помочь. Но я запечатлел этот эпизод на пленку, чтобы он стал грозным напоминанием фашизму…» Этот кадр, как и многие другие вошёл в сборник киноматериалов, показанный на Нюрнбергском процессе.

За четыре года войны было снято 3,5 миллиона метров киноплёнки, создано более 500 номеров киножурналов, «боевых киносборников», и специальных выпусков, 100 документальных фильмов. Этот бесценный военный архив постоянно востребован и раньше, и в наши дни, и в будущем не потеряет актуальности.

Ленфильм. Памятник фронтовому кинооператору.

И сегодня у Ленфильма в шинели, «развеваемой ветрами войны» работает фронтовой оператор.

И каждый день на Бухарестской 22 учащиеся СПбГИКиТ проходят мимо мемориального камня, где будет установлен памятник фронтовым кинооператорам, бывшим студентам.

Никто не забыт, ничто не забыто.