Звушание на башкирском языке – «Башы коми халкынынг…»

Перевод на русский язык – «Полководец коми народа…».

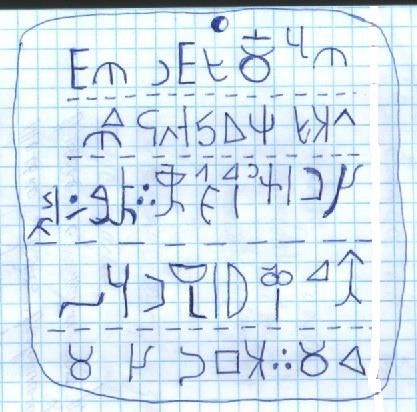

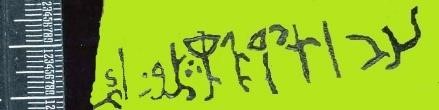

4. Образец письменного башкирского языка 260 года, т.е. времен деятельности Павла Самосатского – основоположника несторианской церкви, зафиксированого в тексте кумбаза из села Азнай Ишимбайского района Башкортостана, сфотографированного Хайдаром Зиннатуллиным ( находка Наили Киньзибулатовой ). Текст выполнен письмом кхароштхи, читается справа на лево (против часовой стрелки).

1. Транскрипция текста на внешнем круге:

«Дгуи: бст: зн: итг: лмh: к(л): агиг».

2. Транскрипция текста на внутреннем круге:

«Н(э): зат: аит: тт: сггн».

Звучания текстов на башкирском (религиозном) языке:

1 – «Дэгави: басут: зан: итаг: лэмег: кэл: агяh» и 2 – «Нэ: зат: аят: тат: сагыйин».

Переводы текстов на русский язык:

1 – «Молящегося печать – (это) мысль послушанная, блестящая (подобно мыслю) Всезнающего» и 2- «Нет знака, Осуществляющего правосудие (кроме) старания».

Примечание: По нашему мнению, данный постулат принадлежит Павлу Самосатскому, основоположнику несторианской религии, который по возведении на Антиохийскую кафедру своей проповедью монархианства вызвал споры. На Антиохийском Соборе 269 года был «обличён» пресвитером Мальхионом в ереси и был низложен. Павел отрицал божественную сущность Христа и различение Лиц Отца, Сына и Святого Духа, считая, что есть только одно божественное Лицо (Ипостась).

Павел І Самосатский (греч. Παῦλος ὁ Σαμοσατεύς; 200, Самосата — 275) — епископ Антиохийский в 260—268; был осуждён как еретик на Антиохийском соборе. Ученик Павла Самосатского, священномученик Лукиан Антиохийский, был впоследствии учителем Ария.

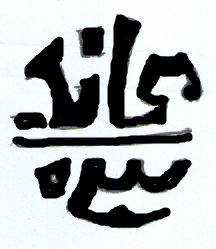

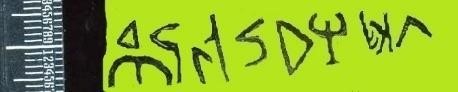

5. Образец письменного башкирского языка 216-274 годов, т.е. времен деятельности пророка Мани – основоположника манихейской церкви, зафиксированого в тексте кумбаза из фондов Российского этнографического музея, сфотографированного Дилей Биккуловой. Текст выполнен письмом кхароштхи, читается справа на лево.

Транскрипция – «Еhа Рами кумина: Мэнэ».

Звучание на башкирском языке – «Яhа Рэми кэуеменэ: Мани».

Перевод на русский язык – «Величие народу (последователям) Учителя (Иисуса): Мани».

Примечания:

1. Википедия сообщает – «Мани́ (14 апреля 216 в Мардине, Ктесифон, Парфянская империя — 274 или 277, Гундешапур, Сасанидская империя) — духовный учитель, основатель манихейства, древнеперсидский художник и поэт. Настоящее имя — Сурень, сын Фатака (др.-греч. Πατέκιος)».

2. Тексты замаскированы под исламские. В данном кумбазе можно различить исламский текст тоже. Транскрипция – «Мганh тслим», что означает «Значение подарок».

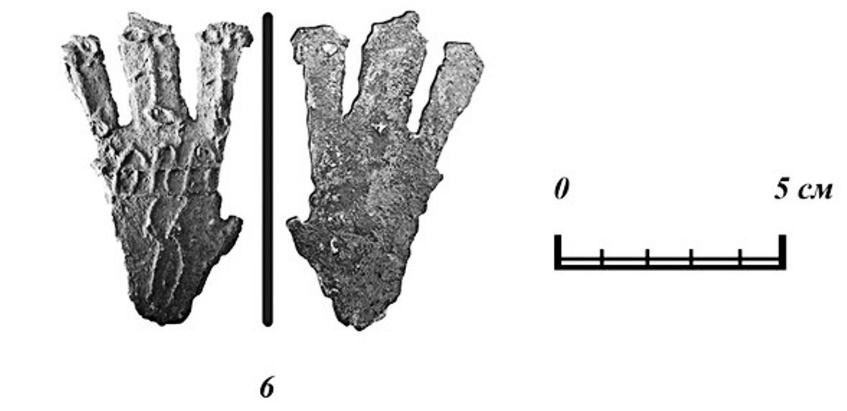

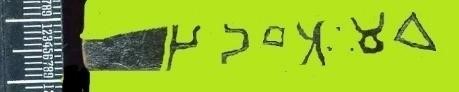

6. Образец письменного башкирского языка 240-274 годов, т.е. времен деятельности пророка Мани – основоположника манихейской церкви, зафиксированого в тексте артефакта из города Тобольска (Искир), сфотографированного Артуром Анваровым. Текст выполнен письмом кхароштхи, читается справа на лево.

Транскрипция:"Епhалава ама кала".

Звучание на башкирском: "Кепhалая оммэ кэлебе".

Перевод на русский язык: "Кепфалая в устах общества".

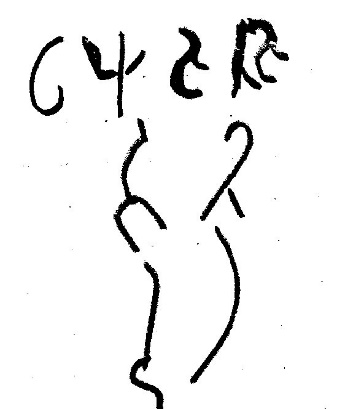

7. Образец письменного башкирского языка 240-320 годов, т.е. времен деятельности пророка Мани – основоположника манихейской церкви в Паскардии, зафиксированого в тексте артефакта из города Шадринска Курганской области, сфотографированного анонимом. Текст выполнен письмом брахми, читается справа на лево.

Транскрипция: «Сабhа мана сайада сайа

Гааса нагhа еhана гhаеса

Йhада нака даена гайакhаса иуса есаи надана

Гсае кhана дана дhауда сада

Емаи абада йhам(га)».

Звучание на башкирском (старобашкирский) языке:

«Сабиhэ (Кояш менэн йондызларга табыныусылар) мана (кунгел) сайада (аулаусы) сайа (кулэгэ) сэжиэ (тыумыштан килеусе холок)».

Таблица словаря лексики текста отдельных строк Шадринской сутры манихеев таковы.

| № п\п | Слова и словосочетания из текста Шадринской сутры. | Перевод и пояснения. |

| 1 |

| «Сабhа\\Сабиhэ» - слово со значением «поклоняющиеся солнцу и звездам; поклонение солнцу и звездам». |

| 2 |

| «Мана» - слово со значением «ум; разум». |

| 3 |

| «Сайада\\Сэйэд» - слово со значением «охотник; ловящий». |

| 4 |

| «Сайа\\сэжиэ» - слово со значением «врожденный нрав; врожденное качество». |

| 5 |

| «Сабhа мана сайада сайа» - словосочетание со значением «Поклонение солнцу и звездам инстинкт, идущий с рождения». |

| 6 |

| «Гааса\\Гайса» - антропоним «Иисус». |

| 7 |

| «Нагhа\\нейткэн» - слово со значением «сказал». |

| 8 |

| «Еhана\\Йыhан» - слово со значением «мир; мироздание». |

| 9 |

| «Гhаеса\\гаеш» - слово со значением «бытие; жизнь». |

| 10 |

| «Гааса нагhа еhана гhаеса» - словосочетание со значением «Иисус учил – мир — это бытие». |

| 11 |

| «Йhада\\яhида» слово со значением «старательный; старающийся». |

| 12 |

| «Нака» - слово со значением «слушатель; слушающий». |

| 13 |

| «Даена\\даэна» - слово со значением «больной; хворьливый». |

| 14 |

| «Гайакhаса\\гаикhаса» слово со значением «по поводу; в связи». |

| 15 |

| «Иуса\\ибаса» - слово со значением «до согласия; до понятия». |

| 16 |

| «Есаи\\Ясаны» - слово со значением «закона; права». |

| 17 |

| «Наданана\\назан» - слово со значением «неуч; неграмотный». |

| 18 |

| «Йhада нака даена гайакhаса иуса есаи надана» - словосочетание со значением «Старательный слушатель (даже), из-за |

| болезни души не соглашающийся с законом (писанием) остается не просвещенным». | ||

| 19 |

| «Гасае» - слово со значением «подчиняющийся; молящийся». |

| 20 |

| «Кhана\\кэhин» - слово со значением «предсказатель; предвестник». |

| 21 |

| «Дана» - слово со значением «Всевышний». |

| 22 |

| «Дhауда\\даhивэт» - слово со значением «гениальный; прекрасный». |

| 23 |

| «Сада» - слово со значением «голос». |

| 24 |

| «Гасае кhана дана дhаут сада» - словосочетание со значением «Подчиняющийся (молящийся) от предвестника (нашего) Всевышнего услышет прекрасное сообщение». |

| 25 |

| «Емаи\\йэмгиэт» - слово со значением «общества». |

| 26 |

| «Абада» - слово со значением «развитость; развитие». |

| 27 |

| «Й(э)м(иг» - слово со значением «вместе; общее». |

| 28 |

| «Емаи абада й(э)м(иг)» - словосочетание со значением «Общество развивается целиком (все вместе)». |

8. Сведительство об отношениях Римской империи и Паскардии 246 года, зафиксированого в тексте монеты из города Уфа Башкортостана, иллюстрация Яндексфото. Текст выполнен латинским (читается слева на право) и арамейским письмом (читается справа на лево).

Транскрипция текста аверса монеты (юнанское письмо) – «Дзпт млик

Пhилиппис авг(уст)».

Перевод текста аверса монеты на русский язык – «Подчиняющий (наш) царь Филип августейший»

Транскрипция текста реверса (арамейское письмо эллинистического типа, читается слева направо) – «Кт глс герр сре. 246 ».

Звучание текста реверса на современном башкирском языке – «Кат кылыр гарир сары 246 (мсихиэ)».

Перевод текста реверса на русский язык – «Умер неопытный царь. 246 год от рождества Христова».

Примечания:

1. Аврелий Виктор Секст в своей работе «О Цезарях» посвятил времени правления Филипа и его сына специальный раздел под названием «Два Филиппа, отец и сын». Прилагаю для ознакомления.

«28. Итак, Марк Юлий Филипп, араб из Фраконита, приняв в соправители сына Филиппа, закончив войну на Востоке и основав там город Филиппполь близ Аравии, вернулся (с сыном) в Рим. Построив за Тибром водоем, поскольку эту часть города тяготил недостаток воды, они отпраздновали тысячелетие Рима игрищами разного рода. И так как пришлось, к слову, [скажу, что] в наше время при консуле Филиппе сотый год сверх тысячи не был ознаменован никакими, как обычно полагается, торжествами: так мало теперь заботы о городе Риме. Однако это было в то время предсказано некоторыми чудесными предзнаменованиями, об одном из них стоит вкратце упомянуть. Именно, когда по закону понтификов предали закланию жертвенное животное, то в чреве борова оказались женские половые органы. Гаруспики истолковали это как предсказание оскудения потомства и усиления порочности. Но император Филипп признал, что это не осуществится и, проходя случайно мимо дома терпимости и увидев перед ним юношу, похожего по виду на его сына, принял почтеннейшее решение запретить привлечение мужской молодежи к разврату. Все же это продолжает существовать, ибо в новых прибежищах разврата люди стали стремиться к наихудшим его видам и с особой страстью ищут опасностей в действиях, запретных для человека. К этому надо добавить еще и то, что этрусское искусство уже давно распевало по этому поводу иное, убеждая [людей] в том, что каждый изнеженный человек может быть счастлив, в то время как добрые люди большей частью остаются без успеха. Я же определенно думаю, что они в этом заблуждаются: в самом деле, какая бы ни была удача в делах человека, разве он может быть счастлив, лишившись целомудрия? [Наоборот], сохранив его, он легко перенесет все трудности. После этого сам он, оставив сына в городе, хоть и был ввиду своего возраста слаб здоровьем, выступил против Деция и пал под Вероной, так как войско его было разбито и рассеяно. Когда об этом стало известно в Риме, сын его был убит в лагере преторианцев. Они пробыли у власти пять лет».

2. Газета «Советская Башкирия» в январе 1954 года, в статье краеведа П.Ищерикова «Античное серебро» сообщает: – «На территории Уфы при рытье ямы найдена большая амфора из высокопробного серебра. Найдена также серебряная монета – сестерций. На лицевой стороне монеты изображен портрет римского императора Филипа, а на оборотной стороне – статуя богини и перед ней жертвенник».

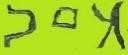

9. Образец письменного башкирского языка 280 года, времен деятельности святой Наины, зафиксированого в тексте кумбаза из сел Оренбургской области, сфотографированного Нуром Хусаиновым. Текст выполнен письмом брахми, читается справа на лево.

Транскрипция – «Ма+тhа+на са+пhа+на. На+и+на+и».

Звучание на современном башкирском – «Мэтененг сапкыны. Наина».

Перевод на русский язык – «Гонец моде. (Святая) Наина».

Примечание:

1. Вариант прочтения спорный, ввиду неумелого копирования

перечеканками. О Наине Википедия сообщает так – «родилась около 280

года в городе Коластры в Каппадокии».