Лекция № 1. Множества. Действия с множествами. Действительные числа.

Понятие множества является первичным и не имеет чёткого математического определения. Однако под термином «множество» мы будем понимать любую совокупность определённых и различимых объектов, воспринимаемую как единое целое. Например, множество студентов, обучающихся в одном университете, множество капель в океане, множество чисел, множество точек на плоскости. Объекты, входящие в данное конкретное множество, называются его элементами. Различают конечные и бесконечные множества. Так, алфавит русского языка является конечным множеством, состоящим из 33 элементов, а множество всех молекул, составляющих атмосферу Земли, является бесконечным.

Множества обозначаются прописными латинскими буквами (A, B, C, D, …), а их элементы – строчными (a, b, c, d, …). Если объект a является элементом множества A, то пишут  . Запись

. Запись  означает, что элемент a не принадлежит множеству A. Если множество конечно, то элементы множества записываются в фигурных скобках:

означает, что элемент a не принадлежит множеству A. Если множество конечно, то элементы множества записываются в фигурных скобках:  .

.

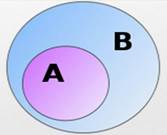

Множество А называется подмножеством множества В, если каждый элемент множества А является элементом множества В. Другими словами, множество А содержится в множестве В –  , или множество В содержит множество А –

, или множество В содержит множество А –  (рис. 1).

(рис. 1).

Рис. 1. Множество А содержится в множестве В

Множество, не содержащее ни одного элемента называется пустустым множеством и обозначается символом  . Любое множество содержит пустое множество в качестве подмножества.

. Любое множество содержит пустое множество в качестве подмножества.

Два множества A и B назваются равными, если они состоят из одних и тех же элементов.

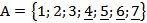

Пример. Пусть даны два множества  и

и

. Эти множества состоят из одних и тех же элементов, поэтому

. Эти множества состоят из одних и тех же элементов, поэтому  .

.

Из примера ясно, что порядок элементов в множестве не существенен.

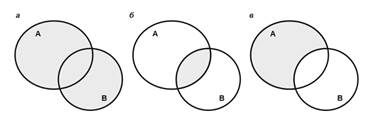

Объединением или суммой множеств A и B, называется множество, состоящее из элементов, принадлежащих или множеству A, или множеству B, и обозначается  (рис. 2, а).

(рис. 2, а).

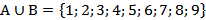

Пример. Пусть даны два множества  и

и

, тогда

, тогда

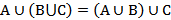

Объединение двух множеств обладает коммутативным (  ) и ассоциативыным (

) и ассоциативыным (  ) свойствами.

) свойствами.

Пересечением множеств A и B, называется множество, состоящее из элементов, принадлежащих и множеству A, и множеству B, и обозначается  (рис. 2, б).

(рис. 2, б).

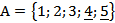

Пример. Пусть даны два множества  и

и

, тогда

, тогда  .

.

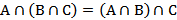

Пересечение двух множеств, как и объединение, коммутативно (  ) и ассоциативно (

) и ассоциативно (  ).

).

Разностью множеств A и B, называется множество всех элементов множества A, не принадлежащих множеству B, и обозначается  (рис. 2, в).

(рис. 2, в).

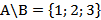

Пример. Пусть даны два множества  и

и

, тогда

, тогда  .

.

Рисунок 2. Операции над множествами:

объединение (а), пересечение (б), разность (в).

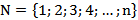

Множества, элементами которых являются числа, называются числовыми множествами. Рассмотрим примеры таких множеств:

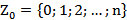

‒ множество натуральных чисел  ;

;

‒ множество целых неотрицательных чисел  ;

;

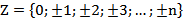

‒ множество целых чисел  ;

;

‒ множество рациональных чисел  ;

;

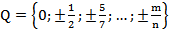

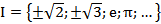

‒ множество иррациональных чисел  ;

;

Все эти множества являются подмножествами множества действительных чисел R. Множество действительных чисел является упорядоченным, плотным, непрерывным, бесконечным.

Упорядоченность множества действительных чисел заключается в том, что для любых действительных чисел a и b выполняется неравенство  или

или  .

.

Таблица 1.

| Обозначение | Неравенство | Изображение | |

| Отрезок |

|

|

|

| Интервал |

|

|

|

| Полуинтервал |

|

|

|

|

|

| |

| Открытый луч |

|

|

|

|

|

| |

| Замкнутый луч |

|

|

|

|

|

| |

| Числовая прямая |

|

|

|

Между любыми двумя числами a и b содержится бесконечное множество чисел х, удовлетворяющих неравенству  . Это доказывает свойство плотности множества действительных чисел.

. Это доказывает свойство плотности множества действительных чисел.

Свойство непрерывности позволяет установить взаимно-однозначное соответствие между множеством действительных чисел и множеством точек на прямой. Каждому числу  соответствует единственная точка числовой оси, и наоборот, каждой точке прямой соответствует определенное действительное число.

соответствует единственная точка числовой оси, и наоборот, каждой точке прямой соответствует определенное действительное число.

Пусть a и b – действительные числа, причём  . Множество действительных чисел, заключённых между этими числами, называется числовым промежутком. Числа a и b называются соответственно левым и правым концами рассмотренных промежутков. Символы

. Множество действительных чисел, заключённых между этими числами, называется числовым промежутком. Числа a и b называются соответственно левым и правым концами рассмотренных промежутков. Символы  и

и  не являются числами. Они обозначают процесс неограниченного удаления точек числовой оси от начала (нуля) влево или вправо. Основные виды числовых промежутков представлены в таблице 1.

не являются числами. Они обозначают процесс неограниченного удаления точек числовой оси от начала (нуля) влево или вправо. Основные виды числовых промежутков представлены в таблице 1.

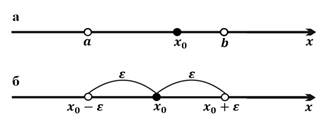

Пусть  – любое действительное число (точка на числовой оси). Окрестностью точки

– любое действительное число (точка на числовой оси). Окрестностью точки  называется любой интервал

называется любой интервал

, содержащий точку

, содержащий точку  (рис. 3а). В частности, интервал

(рис. 3а). В частности, интервал  , где

, где  , называется эпсилон-окрестностью точки

, называется эпсилон-окрестностью точки  (рис. 3б).

(рис. 3б).

Рисунок 3. Окрестность точки

Число  – центр,

– центр,  – радиус эпсилон-окрестности. Если некоторое число

– радиус эпсилон-окрестности. Если некоторое число  принадлежит эпсилон-окрестности числа

принадлежит эпсилон-окрестности числа  , то выполняется неравенство

, то выполняется неравенство  или

или  .

.

Пусть  – множество действительных чисел. Множество

– множество действительных чисел. Множество  называется ограниченным сверху, если существует такое действительное число

называется ограниченным сверху, если существует такое действительное число  , такое что для всех чисел

, такое что для всех чисел  выполняется условие

выполняется условие  . Аналогично, множество

. Аналогично, множество  называется ограниченным снизу, если существует такое действительное число

называется ограниченным снизу, если существует такое действительное число  , такое что для всех чисел

, такое что для всех чисел  выполняется условие

выполняется условие  . Множество

. Множество  называется ограниченным, если оно ограничено сверху и снизу.

называется ограниченным, если оно ограничено сверху и снизу.

Чтобы задать множесво, чаще всего используют два способа – перечисление всех его элементов и описание. При описании множества формулируется характеристическое свойство, которое устанавливает, принадлежит ему тот или иной элемент или нет.

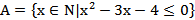

Пример. Описать перечислением элементов множество

.

.

Решение.

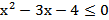

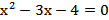

Данное множество описывается неравенством

.

.

Чтобы перечислить его элементы, найдём решение этого неравенства.

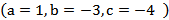

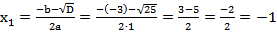

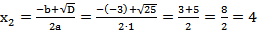

Составим и решим соответствующее квадратное уравнение

,

,  ;

;

;

;

;

;

.

.

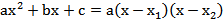

Запишем формулу разложения квадратичного трёхчлена на множители:

.

.

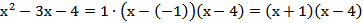

В данном случае получим

.

.

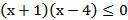

Подставим полученное разложение в исходное неравенство

.

.

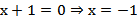

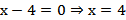

Определим значения  , которые обращают левую часть неравенства в нуль:

, которые обращают левую часть неравенства в нуль:

;

;

.

.

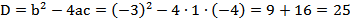

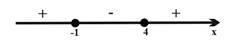

Найденные значения разбивают числовую ось на три интервала. Изобразим нули квадратичного трёхчлена на числовой оси и определим его знаки на интервалах:

Рис.4

Из рисунка ясно, что неравенство верно на интервале  . Так как, по условию задачи,

. Так как, по условию задачи,  – множество натуральных чисел, то

– множество натуральных чисел, то

. Таким образом, множество

. Таким образом, множество  задано путём перечисления его элементов.

задано путём перечисления его элементов.