Создание электронного обучающего курса в СДО Moodle

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»

Институт математики и информатики

Кафедра алгебры и геометрии

КУРСОВАЯ РАБОТА

по направлению подготовки 01.03.01 Математика на тему:

Создание электронного обучающего курса в СДО Moodle

| Выполнил: студент 3 курса группы МО-15 ИМИ СВФУ Васильева Элеонора Эдуардовна Руководитель работы: Неустроева Татьяна Кимовна, к.ф.-м.н., доцент кафедры алгебры и геометрии ИМИ СВФУ | |

| Работа проверена ___ ______________ 2018 г. Оценка __________________ _________________ Т.К. Нуестроева |

Якутск – 2018

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение……………………………………………………………………………..3

1. Дистанционное обучение………………………………………………………..4

1.1 Понятие дистанционного обучения………………………………………..4

1.2 Цели и виды дистанционного обучения……………………………….......5

1.3 Модели дистанционного обучения…………………………………….......7

1.4 Основные проблемы организации дистанционной формы обучения.......8

2. Система дистанционного обучения Moodle……………………………............9

2.1Сущность системы Moodle…………………………………………….........9

2.2. Структура Moodle………………………………………………………….13

2.3. Преимущества системы Moodle…………………………………………..14

3. Проектирование и создание электронного учебного курса…………………..16

3.1 Определение целей и задач создания курса ЭУК………………………...16

3.2 Структура ЭУК………………………………………………………….......17

4. Оформление ЭУК………………………………………………………………...22

4.1 Общее описание мультимедийного интерактивного контента ЭУ..……22

4.2 Создание и редактирование ЭУК …………………………………………23

5. Организация контроля в ЭУК Moodle …………………………........................30

5.1 Контролирование дистанционного обучения……………………………..30

5.2 Требования к организации контроля (самоконтроля)……………….........31

Заключение………………………………………………………………….............34

Список использованной литературы………………………………………………35

ВВЕДЕНИЕ

Дистанционную форму обучения специалисты по стратегическим проблемам образования называют образовательной системой 21 века. На дистанционное образование ориентирована система управления обучением Moodle, обладающая большим набором средств коммуникации. Реализация электронных учебных курсов ФДОТ осуществляется на базе различных образовательных платформ, одной из которых является система управления обучением (LMS) Moodle, обеспечивающая технологическую составляющую дистанционной формы обучения. Электронные учебные курсы являются одним из инструментов реализации образовательных программ ФДОТ, предназначены для сетевой поддержки учебного процесса и формирования единой информационно-образовательной среды вуза.

Используя Moodle, преподаватель может создавать курсы, наполняя их содержимым в виде текстов, вспомогательных файлов, презентаций, опросников и т.п. Для использования Moodle достаточно иметь web-браузер, что делает использование этой учебной среды удобной как для преподавателя, так и для обучаемых. Таким образом, Moodle является и центром создания учебного материала и обеспечения интерактивного взаимодействия между участниками учебного процесса.

1 ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

1.1 Понятие дистанционного обучения

Сопоставляя данные статей, можно заключить, что дистанционное обучение — это новая, специфичная форма обучения, несколько отличная от привычных форм очного или заочного обучения. Она предполагает иные средства, методы, организационные формы обучения, иную форму взаимодействия учителя и учащихся, учащихся между собой. Вместе с тем как любая форма обучения, любая система обучения она имеет тот же компонентный состав: цели, обусловленные социальным заказом для всех форм обучения; содержание, также во многом определенное действующими программами для конкретного типа учебного заведения, методы, организационные формы, средства обучения. Последние три компонента. В дистанционной форме обучения обусловлены спецификой используемой технологической основы (например, только компьютерных телекоммуникаций, компьютерных телекоммуникаций в комплексе с печатными средствами, компакт-дисками, так называемой кейс-технологией, пр.).

Не следует смешивать заочное и дистанционное обучения. Их главное отличие в том, что при дистанционном обучении обеспечивается систематическая и эффективная интерактивность. Следует рассматривать дистанционное обучение как новую форму обучения и соответственно дистанционное образование (как результат, так и процесс, систему) как новую форму образования. Хотя оно не может рассматриваться как система совершенно автономная. Дистанционное обучение строится в соответствии с теми же целями и содержанием , что и очное обучение. Но формы подачи материала и формы взаимодействия учителя и учащихся и учащихся между собой различны. Дидактические принципы организации дистанционного обучения (принципы научности, системности и систематичности, активности, принципы развивающего обучения, наглядности, дифференциации и индивидуализации обучения и пр.) те же что и в очном обучении, но отлична их реализация которая обусловлена спецификой новой формы обучения, возможностями информационной среды Интернет, ее услугами.

Таким образом, с одной стороны, дистанционное обучение следует рассматривать в общей системе образования (непременно в системе непрерывного образования), предполагая при этом преемственность отдельных ее звеньев. С другой, дистанционное обучение необходимо различать как систему и как процесс. Как и в других формах обучения, дистанционное обучение предполагает теоретическое осмысление этапа педагогического проектирования, ее содержательной и педагогической (в плане педагогических технологии, методов, форм обучения) составляющих. Следовательно задачами этапа педагогического проектирования являются: создание электронных курсов, электронных учебников, комплексов средств обучения, разработка педагогических технологий организации процесса обучения в сетях .

Авторы статей выделяют ряд характеристик дистанционного обучения. Босова Л.Л., Мамонтов Д.И. Электронные средства учебного назначения [7].

Курсы дистанционного обучения предполагают тщательное и детальное планирование деятельности обучаемого, ее организации, четкую постановку задач и целей обучения, доставку необходимых учебных материалов, которые должны обеспечивать интерактивность между обучаемым и преподавателем, обратную связь между обучаемым и учебным материалом, предоставлять возможность группового обучения. Наличие эффективной обратной связи позволяющей ученику получать информацию о правильности своего продвижения по пути от незнания к знанию. Мотивация – также важнейший элемент любого курса дистанционного обучения. Для её повышения, важно применять разнообразные приемы и средства. А так же необходимо предусмотреть инвариантные компоненты при разработке курсов дистанционного обучения .

1.2 Цели и виды дистанционного обучения

Авторы статей выделяют следующие цели дистанционного обучения:

1. профессиональная подготовка и переподготовка кадров;

2. повышение квалификации педагогических кадров по определенным специальностям;

3. подготовка студентов по отдельным учебным предметам к сдаче экзаменов;

4. углубленное изучение темы;

5. ликвидация пробелов в знаниях, умениях, навыках студентов по определенным предметам образовательного цикла;

6. базовый курс учебной программы для студентов, не имеющих возможности по разным причинам посещать учебное заведение вообще или в течение какого-то отрезка времени;

7. дополнительное образование по интересам.

Преимущество обучения, базирующегося на интерактивной базе, заключается в его возможности непосредственного визуального контакта с аудиторией, находящейся на различных расстояниях от преподавателя. Его отрицательная сторона состоит в том, что при таком обучении практически тиражируется обычное занятие, будь оно построено по традиционной методике или с использованием современных педагогических технологий. Это может быть допустимо только при демонстрации уникальных методик, лабораторных опытов, когда преподаватели и учащиеся могут стать свидетелями и участниками использования новых знаний, методов в своей области, новых информационных технологий, принять участие в дискуссии. Данная форма дистанционного обучения интерактивна и может считаться весьма перспективной в системе повышения квалификации и подготовки специалистов. Следующий способ организации дистанционного обучения предполагает использование компьютерных телекоммуникаций в режиме электронной почты, телеконференций, информационных ресурсов региональных сетей и сети Интернет. Это самый распространенный и недорогой способ дистанционного обучения. При его организации предусматривается применение новейших средств телекоммуникационных технологий. (Пидкасистый П.И. Тыщенко О.Б. Компьютерные технологии в системе дистанционного обучения) [6].

Третий способ предполагает использование компакт-дисков в качестве базового электронного учебника. Он заключает в себе большие дидактические возможности для вузовского образования и для повышения квалификации специалистов. Преимущество компакт-диска в том, что он сочетает в себе следующие качества: интерактивность, мультимедийность, содержит большой объем информации и за счёт этого в значительной степени оптимизирует процесс дистанционного обучения.

1.3 Модели дистанционного обучения

В своих статьях авторы рассматривают следующие модели, на которых базируется существующая в настоящее время сеть открытого и дистанционного обучения:

Первая модель – обучение по типу экстерната. Обучение, ориентированное на вузовские (экзаменационные) требования и предназначенное для студентов, которые по каким-то причинам не могут посещать очные учебные заведения.

Вторая модель – обучение ь на базе одного университета. Это уже целая система обучения для студентов, которые обучаются не стационарно, а на расстоянии, заочно (открытые формы) или дистанционно, т.е. на основе новых информационных технологий, включая компьютерные телекоммуникации. Такие программы используются для получения разнообразных аттестатов образования.

Третья модель – обучение , основанное на сотрудничестве нескольких учебных заведений. Она предусматривает совместную подготовку единых программ заочного дистанционного обучения для нескольких учебных заведений по ведущим дисциплинам (в любых районах страны и за рубежом). Такое сотрудничество в подготовке программ дистанционного обучения позволяет сделать их более качественными и менее дорогостоящими.

Четвертая модель – автономные образовательные учреждения, специально созданные для целей открытого или дистанционного обучения, в которых студенты могут получить образование по различным направлениям. Они специализируются в создании мультимедийных курсов.

1.4. Основные проблемы организации дистанционной формы обучения

Эффективность дистанционного обучения напрямую зависит от тех преподавателей, кто ведет работу с учащимися в Интернете. Это должны быть преподаватели с универсальной подготовкой: владеющие современными педагогическими и информационными технологиями, психологически готовые к работе с учащимися в новой учебно-познавательной сетевой среде. К сожалению, в нашей стране не ведётся подготовка специалистов подобного рода. Другая проблема – инфраструктура информационного обеспечения студента в сетях. Вопрос о том, какой должна быть структура и композиция учебного материала, остаётся открытым. Наряду с этим ставится вопрос об условиях доступа к курсам дистанционного обучения. Не решен так же вопрос организации и проведения оценки знаний "дистанционных" учащихся. Для его решения необходимо создание нормативно-правовой базы оценки знаний учащихся.

При дистанционном обучении важен процесс контролирования обучающихся. Исследование вариантов организации контроля показали, что при дистанционном обучении целесообразны два типа контроля: регламентный контроль и самоконтроль. Сложность организации и проведения регламентного контроля при дистанционной форме обучения состоит в необходимости точной идентификации личности обучающегося. Несмотря на уже существующие современные разработки и технологии в этой области, проблема предупреждения фальсификаций итогов тестирования остается не до конца разрешенной.

2 СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ MOODLE

2.1 Сущность системы Moodle

Moodle — аббревиатура от Modular Object - Oriented Dynamic Learning Environment (модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда). Moodle — это свободная система управления обучением, ориентированная прежде всего на организацию взаимодействия между преподавателем и обучающимися, хотя подходит и для организации традиционных дистанционных курсов, а также поддержки очного обучения.

Используя Moodle, преподаватель может создавать курсы, наполняя их содержимым в виде текстов, вспомогательных файлов, презентаций, опросников и т.п. Для использования Moodle достаточно иметь web-браузер, что делает использование этой учебной среды удобной как для преподавателя, так и для обучающихся. По результатам выполнения студентами заданий преподаватель может выставлять оценки и давать комментарии. Таким образом, Moodle является и центром создания учебного материала и обеспечения интерактивного взаимодействия между участниками учебного процесса.

Moodle относится к классу LMS (Learning Management System) – систем управления обучением. В нашей стране подобное программное обеспечение чаще называют системами дистанционного обучения (СДО), так как именно при помощи подобных систем во многих вузах организовано дистанционное обучение. Moodle используется более чем в 30 000 учебных заведений по всему миру и переведена почти на 80 языков, в том числе и на русский. (Винник В.К., Григорян М.Э. Система Мoodle в процессе обучения теории вероятностей как средство организации самостоятельной работы студентов в высшей школе) [2].

Moodle дает возможность проектировать, создавать и в дальнейшем управлять ресурсами информационно-образовательной среды. Система имеет удобный интуитивно понятный интерфейс. Преподаватель самостоятельно, прибегая только к помощи справочной системы, может создать электронный курс и управлять его работой. Можно вставлять таблицы, схемы, графику, видео, флэш и др.

В настоящее время происходит постоянное увеличение минимального объема знаний, необходимого каждому человеку. В связи с этим актуальной проблемой является смена информационно-репродуктивного подхода в системе образования новыми педагогическими технологиями. В своей работе наравне с традиционными методами обучения мы используем «дистанционную поддержку профильного обучения», что позволяет на новом уровне организовать самостоятельную работу студентов.

Для организации такой поддержки нами создаются курсы в условиях интернет-среды на базе интерактивных учебников, электронных книг, электронной почты и т.д.

В основе создания и сопровождения таких курсов лежит свободно распространяемая система построения образовательного контента Moodle. Данный программный продукт построен в соответствии со стандартами информационных обучающих систем. Так, программное обеспечение Moodle является:

- интероперабельным, то есть обеспечивает возможность взаимодействия различных систем;

- многократно используемым: поддерживает возможность многократного использования компонентов системы, что повышает ее эффективность;

- адаптивным, то есть включает развивающиеся информационные технологии без перепроектирования системы и имеет встроенные методы для обеспечения индивидуализированного обучения;

- долговечным, то есть соответствует разработанным стандартам и предоставляет возможность вносить изменения без тотального перепрограммирования;

- доступным: дает возможность работать с системой из разных мест (локально и дистанционно, из учебного класса, с рабочего места или из дома); программные интерфейсы обеспечивают возможность работы людям разного образовательного уровня, разных физических возможностей (включая инвалидов), разных культур;

- экономически доступным, так как Moodle распространяется бесплатно.

Преимущества образовательной среды Moodle:

- возможность бесплатного использования;

- возможность решения проблем совместимости разработанных курсов с системой дистанционного обучения;

- снижение стоимости разработки учебного контента, благодаря встроенным в систему средств разработки дистанционных курсов;

- простая установка, а также возможность обновления при переходе на новые версии;

- представление учебных материалов различных форматов;

- возможность скрывать от обучающихся любые (например, редактируемые) элементы курса;

- «программирование» структуры курса, задавая расписание появление тех или иных его элементов;

- изучение статистики посещений, просмотра учебных материалов, а также выполнения заданий;

- выставление оценок и запись комментарии к выполненным работам обучающихся.

Вопросом разработки курса дистанционного обучения математики в системе Moodle занимаются преподаватели современных вузов, как гуманитарных, так и технических направлений подготовки. (Т.Н. Пастущак, С.С. Соколов, А.А. Рябова. Создание электронного курса. Лекция в СДО Мoodle) [5].

Учебно-методическое пособие Система дистанционного обучения (СДО) Moodle проектировалась в соответствии с педагогикой социального конструктивизма, которая включает совместную работу, активное учение, критическую рефлексию. Простой, эффективный, совместимый с большинством браузеров интерфейс не требует специальных навыков. Система проста в установке на любую платформу, поддерживающую PHP (требуется наличие СУБД MySQL или PostgreSQL). Курсы могут быть разбиты на категории, по их названиям может проводиться поиск, что дает возможность использования большого количества курсов в системе. Существенное внимание уделено безопасности системы (хранению паролей, обработке данных форм, хранению данных). Двухуровневая подсистема тем позволяет гибко изменять внешний облик системы. Интерфейс системы имеет перевод более чем на 70 различных языков. Код разработан на PHP под лицензией GPL, что позволяет изменять его для своих нужд. Подсистема управления пользователями разработана с целью минимального привлечения администратора. Поддерживается ряд модулей аутентификации, позволяющих легко интегрировать Moodle с существующими системами, возможна безопасная аутентификация через https. Среди основных модулей можно перечислить e-mail, LDAP, IMAP, POP3, NNTP аутентификации, аутентификация на основе внешней базы данных. На уровне системы пользователю может быть назначена роль администратора, создателя курсов или обычного пользователя. На уровне курсов – роль преподавателя (с возможностью редактирования курса или без) и роль студента. Регистрация на курсы может быть автоматизирована с помощью различных модулей и средств регистрации (Authorize.net, LDAP, Paypal, внешняя БД, текстовый файл, мета-курсы), может управляться непосредственно преподавателями.

2.2 Структура Moodle

В системе Moodle существует 3 типа форматов курсов: форум, структура (учебные модули без привязки к календарю), календарь (учебные модули с привязкой к календарю). Курс может содержать произвольное количество ресурсов (веб-страницы, книги, ссылки на файлы, каталоги) и произвольное количество интерактивных элементов курса. К таким элементам относятся:

- Wiki, который позволяет создавать документ несколькими людьми сразу с помощью простого языка разметки прямо в окне браузера, то есть с его помощью студенты могут работать вместе, добавляя, расширяя и изменяя содержимое. Предыдущие версии документа не удаляются и могут быть в любой момент восстановлены.

- Анкеты. Этот элемент предоставляет несколько способов обследования, которые могут быть полезны при оценивании и стимулировании обучения в дистанционных курсах.

- Глоссарий. С помощью него создается основной словарь понятий, используемых программой, а также словарь основных терминов каждой лекции.

- Задания позволяют преподавателю ставить задачу, которая требует от студентов подготовить ответ в электронном виде (в любом формате) и загрузить его на сервер.

- Опрос. Одно из его применений – проводить голосование среди студентов. Это может быть полезным в качестве быстрого опроса, чтобы стимулировать мышление или найти общее мнение в процессе исследования проблемы.

- Пояснение. Этот элемент позволяет помещать текст и графику на главную страницу курса. С помощью такой надписи можно пояснить назначение какой-либо темы, недели или используемого инструмента.

- Тесты. Этот элемент позволяет учителю создать набор тестовых вопросов. Вопросы могут быть в закрытой форме (множественный выбор), с выбором верно-неверно, на соответствие, предполагать короткий текстовый ответ, а также числовой или вычисляемый. Все вопросы хранятся в базе данных и могут быть впоследствии использованы снова в этом же курсе (или в других).

- Лекция преподносит учебный материал в интересной и гибкой форме. Он состоит из набора страниц. Каждая страница обычно заканчивается вопросом, на который учащийся должен ответить. В зависимости от правильности ответа учащийся переходит на следующую страницу или возвращается на предыдущую.

2.3 Преимущества системы Moodle.

Система Moodle позволяет реализовать все основные механизмы общения: перцептивный (отвечающий за восприятие друг друга); интерактивный (отвечающий за организацию взаимодействия); коммуникативный (отвечающий за обмен информацией). Итак, процесс обучения с использованием модульной объектно-ориентированной динамической учебной среды имеет ряд преимуществ, позволяющих реализовать основные методические принципы:

- огромный мотивационный потенциал;

- конфиденциальность;

- большая степень интерактивности обучения, чем работа в аудитории;

- отсутствие «ошибкобоязни»;

- возможность многократных повторений изучаемого материала;

- модульность;

- динамичность доступа к информации;

- доступность;

- наличие постоянно активной справочной системы;

- возможность самоконтроля;

- соответствие принципу развивающего обучения;

- индивидуализация;

обеспечение наглядности и многовариантность представления информации.

Все перечисленные свойства данной обучающей программы помогают решить одну из основных задач современного образования – формирование у обучаемых коммуникативной компетенции.

3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО КУРСА

3.1Определение целей и задач создания курса ЭУК

Цель курса и его задачи формулируются так, чтобы обучающийся мог представить результаты обучения, соотносимые с объемом требований ФГОС ВО или с ожидаемым практическим результатом. От того насколько точно поставлены цели и приведены результаты обучения зависит разработка качественного курса. При этом необходимо помнить, что цель – это конечный результат, а задачи – этапы и действия, посредством выполнения которых достигается поставленная цель. Цели курса могут быть определены на четырех уровнях, которые отличаются глубиной проработки материала курса и зачастую обозначают глаголами: иметь представление, знать, уметь, иметь опыт (владеть). Для формулирования результатов обучения можно воспользоваться интерактивным интернет-ресурсом «Конструктор целей обучения», в котором используется уточненная таксономия Б. Блума. [7]

Далее необходимо учесть особенности целевой группы, для которой создается курс, и выбрать методику обучения с учетом целей курса – продумать организацию учебного процесса, методы взаимодействия преподавателя и обучающегося, виды и формы занятий, составить описание курса.

Информация о курсе должна содержать следующие компоненты:

- название курса;

- сведения об авторе;

- краткая аннотация курса (должно быть отражено основное содержание курса в 1-2 предложениях (до 400 символов));

- общие сведения о дисциплине (введение в курс, о курсе);

- цели и задачи изучения дисциплины, каковы будут результаты обучения, место дисциплины в структуре ООП ВО;

- требования к начальному уровню подготовки обучающихся;

- программа курса, краткое описание содержания;

- учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;

- правила дистанционного обучения (методические указания по работе с курсом), методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины (раскрывают суть, объем и характер работы обучающегося, необходимой для усвоения курса);

- уровень образования (бакалавриат, специальность, магистерская программа), шифр, направление подготовки;

- общая трудоемкость курса в часах, зачетных единицах, рекомендуемое время на изучение курса.

Типовая модель электронного учебника – описание основных функциональных и дидактических возможностей, структурных компонентов электронного учебника и способов представления образовательного контента, в том числе его мультимедийных и интерактивных компонентов.

Модель ЭУ для конкретной предметной области (предмета) строится на основе типовой модели путем ее конкретизации с учетом специфики предметных областей и примерной программы. Типовой интерактивный мультимедийный электронный учебник создается с помощью стандартного инструментального средства – редактора электронных учебников.

1.2 Структура ЭУК

Структура электронных учебников может выглядеть следующим образом: текстовый и вспомогательный компоненты, методический и ориентировочный аппараты. Основные тексты передают главное содержание учебного курса. Дополнительные и пояснительные тексты представлены фрагментами текстов, схемами, сносками, пояснениями.

Важным компонентом дизайн-эргономического решения ЭУ являются структурные элементы текста. Среди них:

- подзаголовки;

- списки (маркированные и нумерованные);

- таблицы;

- формулы, выключенные по центру страницы;

- врезки в текст.

Медиа-объекты могут быть встроены в основное учебное содержание учебника (т.е. являться динамическими, интерактивными и прочими иллюстрациями к учебнику), а могут являться дополнительными по отношению к нему. В первом случае они размещаются на странице учебника, как и обычные иллюстрации. Подпись к такой иллюстрации должна ясно сообщать пользователю о типе иллюстрации. Во втором случае они обозначаются иконками, внешний вид которых обозначает тип объекта, и открываются в отдельном окне.

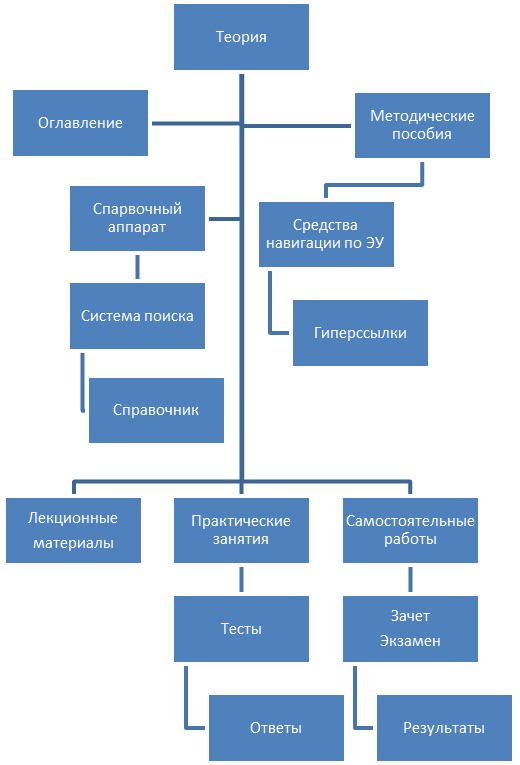

Для разработки электронного пособия можно выбрать иерархическую структуру (см. Рисунок 1).

Рисунок 1 – Структура ЭУ

1. Теория – это общий комплект дидактических материалов, рассчитанный на самостоятельную работу студентов по отдельным разделам конкретного курса. В электронный учебник входят: учебные пособия, руководство по организации самостоятельной учебной деятельности. Теоретическая часть ЭУ последовательно ориентирует студентов на заранее поставленные учебные цели.

2. Справочный аппарат – комплекс взаимосвязанных справочников,

создаваемых на единой научно-методической основе для поиска необходимой информации в целях эффективного использования.

3. Система поиска – специализированная поисковая система, где поиск осуществляется по ключевым словам. Существуют различные приемы простого, расширенного, контекстного и специального поиска. В нашем случае целесообразно использовать специальный поиск при розыске веб-страниц, содержащих ссылки на заданные адреса URL и данные в поле заголовка.

4. Справочник – это узкоспециализированные справочные издания с

изложением материала в систематической форме, с расчетом не выборочное чтение (чтобы можно было быстро и легко навести справку). Для дифференцированного поиска среди огромного объема информации нужно минимизировать библиографию справочного материала, использовать в Moodle конкретно специфическую литературу.

5. Методические пособия – издания, предназначенные в помощь педагогам для практического применения на практике. В основе любого пособия лежат конкретные примеры и рекомендации.

6. Средства навигации по ЭУ – средства, которые позволяют пользователю перемещаться по сайту. Размещение навигационных элементов в стандартных местах позволяет быстро их находить и легко ими пользоваться.

7. Гиперссылки – элементы графического изображения или текста на сайте, позволяющие осуществлять переход на другие страницы сайта, открывать какие-либо документы, запускать сторонние приложения. Часто в тексте выделяются синим цветом или подчеркиваются, также могут быть картинкой, фотографией, кнопкой переключения страниц.

8. Оглавление – указатель заголовков, в нашем случае с использованием гиперссылок на те или иные страницы сайта. Обычно оглавление используются для деления лекции на разделы, каждый раздел начинается с карточки-рубрикатора, в которой дается оглавление данного раздела.

9. Лекционные материалы – изложение информации, предназначенной для максимально глубокого раскрытия заданной тематики. В качестве наиболее оптимального варианта для решения этой задачи зачастую выбирается создание электронного курса лекций (ЭКЛ) на базе языка гипертекстовой разметки HTML. Это позволяет избежать излишней громоздкости пакета и сделать его максимально доступным для большего числа пользователей. Доступность пакета созданного подобным образом объясняется тем, что язык HTML по умолчанию поддерживается распространенной операционной системой Windows, которые в обязательном порядке содержат в стандартном наборе программного обеспечения так называемый браузер-программу, специально предназначенную для просмотра HTML документов. В лекцию можно добавить:

- Кластер (используется для дополнительных вопросов);

- Информационную страницу/ оглавление раздела (может использоваться как страница с лекционным материалом и как оглавление лекции);

- Вопрос (страница с тестовым вопросом). Основные элементы лекции – это информационная страница и вопрос. В информационной странице дается объяснение фрагмента учебного материала, а в конце страницы предлагается перейти к вопросу для контроля усвоения этого фрагмента или к следующей информационной странице.

10. Практические занятия – это форма организации учебного процесса, предполагающая выполнение студентами по заданию и под руководством преподавателя одной или нескольких практических работ. Главной их целью является усвоение метода использования теории, приобретение практических умений, необходимых для изучения последующих дисциплин.

11. Самостоятельные работы – это планируемая работа студентов, выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа предназначена не только для овладения каждой дисциплиной, но и для формирования навыков самостоятельной работы вообще в учебной, научной, профессиональной деятельности.

4 ОФОРМЛЕНИЕ ЭУК

4.1 Общее описание мультимедийного интерактивного контента ЭУ

Типовым контентом электронного учебника является текст (гипертекст). Основной контент, как правило, разделяется на параграфы. В учебниках большого объема текст структурируется с помощью подзаголовков, списков, таблиц. В математических, естественнонаучных и технических предметах текст обильно перемежается формулами. Гиперссылки обеспечивают сетевую структуру контента.

Верстка текста должна обеспечивать возможность удобного просмотра как в горизонтальном, так и в вертикальном режиме. По возможности следует обеспечить просмотр всего контента без использования полос прокрутки. Важной становится задача оптимизации экранного пространства, которая решается с помощью миниатюризации элементов навигации и медийного контента, всплывающих окон и т.д.

Обязательной составляющей любого учебника являются иллюстрации (рисунки, схемы, графики, фотографии, двумерные фотопанорамы). Электронный учебник, с одной стороны, предоставляет возможность увеличения количества изображений, сопровождающих текст, и повышения их качества (особенно по сравнению с традиционно невысоким качеством иллюстративного материала в печатных школьных учебниках). С другой стороны, требование экономии места на экране заставляет искать новые формы компактного представления иллюстративного материала; в этом разработчику ЭУ помогают как типовые компоненты интерфейса (масштабирование иллюстраций, слайд-шоу, всплывающие подсказки над фрагментами изображений и формулами, интерактивные карты).

Эффективному погружению студентов в изучаемый контент способствуют интерактивные трехмерные модели объектов. Целесообразными в подобных объектах являются масштабирование и всплывающие подсказки на отдельных элементах изображения.

Сложные связи между явлениями и процессами удобно изучать с помощью интерактивных параметрических моделей, в которых многообразие начальных условий и параметров протекания изучаемого процесса или явления достаточно велико (обычно несколько сотен вариантов), изменяемые параметры находят отображение при визуализации явления или процесса, или в конечных результатах работы модели.

4.2 Создание и редактирование ЭУК

Дизайн курса можно подразделить на две составляющие: методический дизайн и дизайн веб-структуры. Методический дизайн включает в себя структурирование текста, проектирование инструментальной части курса (контрольных, тестов, критерий оценки и т.п.) Дизайн веб-структуры – это встраивание текста в оболочку, реализация цветового решения, подборка подходящих иллюстраций, визуализаций и т.п.

Электронный учебник в Moodle можно представить в виде определенной схемы (см. Рисунок 2).

Рисунок 2 – Макет электронного учебника

- Тексты – представляет собой простейший электронный учебник. Это может быть как электронная (отсканированная) версия бумажного учебника, так и самостоятельная разработка.

- Внетекстовые компоненты – электронный учебник типа «Мультимедийный ЭУ» представляет собой более сложную структуру. Могут присутствовать интерактивные элементы, адаптирующие представленный материал под уровень знаний.

Определяющим принципом при разработке детальной структуры курса является блочно-модульный принцип, который позволяет реализовывать образовательные программы различного уровня. В основу разработки структуры я использовала методические рекомендации Запорожко В.В. [2]

Для создания ЭУК предлагаю использовать именно блочно-модульный принцип, как уже разработанную систему в Moodle. Модуль электронного учебного курса – это логически завершенная часть (тема, раздел) учебного материала, обязательно сопровождаемая контролем знаний и умений обучающихся и формирующая одну или несколько смежных компетенций.

Структура модуля:

Целевой блок: излагается цель и формулируются основные задачи, стоящие перед студентом при изучении модуля, т.е. указывается, что должен знать и уметь студент в результате изучения основного материала; формируется программа действий и мотивация обучающихся.

Теоретический блок: излагается содержание учебного материала. В этот блок я разместила учебное пособие по линейной алгебре И.В. Белоусова «Матрицы и определители». Также создала лекционный курс по линейной алгебре с использованием методов самоконтроля студентов. При создании теоретического блока я использовала линейную схему лекций, состоящую из нескольких последовательных страниц, заранее подготовленных в формате word. Каждый пункт лекций – это отдельная страница с настроенными взаимными переходами и выходом на конец лекций.

Для добавления курса лекций надо при включенном режиме редактирования открыть список «Добавить элемент или ресурс» и выбрать элемент «лекция». Затем нужно заполнить поля, где красной звездочкой помечены места обязательного заполнения. Чтобы наполнить лекцию материалом, мы заходим в нее и выбираем графу «Добавить информационную страницу». После добавления содержимого, настраиваем переходы по странице. По окончании добавляем страницы с вопросами для контролирования усвоения материалов студентами. Для этого заходим в «Лекцию», включить режим «Редактировать». В раскрывающемся списке выбираем «Вопрос», затем тип создаваемого вопроса и добавляем страницу. В открытом окне заполняем нужные поля заранее подготовленными вопросами и ответами. В нашей структуре лекции появилась страница с вопросом, где при правильном ответе происходит переход на следующую страницу (тему), а при неправильном – возврат на предыдущую (для повторного изучения темы).

Практический блок: предлагаются практические задания и методические указания к их выполнению. Задания должны являться для студентов элементом практической деятельности, источником опыта. Поэтому я включила тестовые задания для закрепления пройденных материалов как тренажер для обучающихся. Все это происходит в три этапа: заполнения банка вопросов, создание элемента курса «Тест» и наполнение теста вопросами. Вопросы заранее подготовлены в формате word и распределены по категориям. Для этого заходим в свой курс, находим в блоке «Настройки» «Банк вопросов» и добавляем подготовленные вопросы. После сохранения переходим к второму этапу – создание элемента курса «Тест». Возвращаемся в свой курс и в режиме редактирования, нажимая «Добавить элемент или ресурс», выбираем «Тест». Заполняем нужные поля, настраиваем параметры и сохраняем. На третьем этапе заходим на созданный нами тест и нажимаем кнопку «Редактировать тест». Добавляем вопросы из банка и завершаем создание теста.

В блок контроля и самоконтроля могут входить вопросы в конце лекционного курса, а также проверочные тесты. Для этого я внесла изменения в настройках параметров.

Для лекции:

- доступность (ограничения по времени);

- контроль прохождения (количество попыток, действие после ответов);

- оценка (категория оценок, обработка результатов попыток);

- свойства (случайный порядок ответов).

Для тестов:

- синхронизация (ограничения по времени);

- оценка (количество попыток);

- расположение (каждый вопрос с новой страницы);

- свойства (случайный порядок ответов);

- настройки просмотра (во время и после попытки);

- итоговый отзыв (граница оценки);

- ограничение доступа.

Модули ЭУК в Moodle выступают дидактическим средством обучения и представляют собой автономные организационно-методические единицы содержания учебной дисциплины, приставленные как набор информационных учебных ресурсов (см. таблицу 1) и деятельностных элементов (см. таблицу 2), целенаправленная работа с которыми обеспечивает формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций. В данном случае модуль – логически завершенная тема или раздел образовательного контента ЭУК. [3]

Таблица 1 – Перечень информационных учебных ресурсов курса в Moodle

| Название ресурса курса | Описание ресурса курса |

| Гиперссылка | Ссылка на внешний файл или веб-страницу |

| Книга | Многостраничный ресурс, подобный книге, с главами и подглавами. Книги могут содержать медиа-файлы |

| Папка | Ссылка на каталог с файлами |

| Пояснение | Отображение текста, мультимедиа на главной странице курса |

| Страница | Создание веб-страницы с помощью встроенного визуального редактора HTML. Страница может отображать текст, изображения, звук, видео, веб-ссылки и внедренный код |

| Файл | Загрузка файла в систему, представление его как ресурса курса |

Окончание таблицы 1

Таблица 2 – Перечень деятельностных (активных) элементов курса в Moodle

| Название элемента курса | Описание элемента курса |

| Анкетный опрос (Обратная связь) | Настройка и проведение анкетирования, автоматизированная обработка результатов. Предварительно осуществляется ввод вопросов и вариантов ответов. До 10 типов вопросов |

| База данных | Создание базы данных, возможно совместное ее заполнение |

| Вики | Совместная групповая работа обучающихся над созданием набора связанных wiki-статей |

| Глоссарий | Создание и редактирование списка определений (как в словаре), энциклопедии |

| Задание | Добавление задания (постановка задачи, указание сроков сдачи), сбор студенческих работ (в электронной форме в любом формате), их оценивание, написание отзывы |

| Лекция | Чередование страниц с теоретическим материалом и страниц с тестовыми заданиями и вопросами. Последовательность переходов между станицами заранее определяется автором курса и зависит от того, как обучающийся отвечает на вопрос |

| Опрос | Проведение быстрых опросов в режиме голосования |

| Планирование встреч | Планирование встреч со студентами (дата, время и т.п.) |

Окончание таблицы 2

Текст должен быть тщательно вычитанный на отсутствие орфографических, грамматических и стилистических ошибок, качественно отформатированным, структурирован, легко читаться.

Графические изображения должны быть выполнены с высоким качеством (недопустимы нечеткие изображения).

Видеоматериалы должны отображать и моделировать реальные события, факты, явления и процессы, которые невозможно или трудно с достаточной степенью наглядности объяснить обучающимся при помощи других средств обучения. Обязательные реквизиты видеофайла: название, автор(ы).

Видео-лекции сопровождения учебной дисциплины преследуют пропедевтическую цель и создаются по дисциплине в целом или по ее отдельным темам, особенно по наиболее трудным для самостоятельного усвоения. Кроме того, видео-лекции могут представлять собой записи выступлений ведущих специалистов, ученых по тематике изучаемой дисциплины. Видео-лекции могут проходить в режиме реального времени, то есть транслироваться в прямом эфире средствами Интернет. В ходе такой лекции слушатели могут удаленно общаться с лектором: задавать вопросы, дискутировать и др. Обязательные реквизиты видеофайла: название, автор(ы).

Анимация. Применение релевантной анимации, например, динамической имитации физических и химических процессов, работы алгоритма и т.п.) позволит не только привлечь внимание, но и оставить более глубокий след в памяти обучающегося.

Презентации лекций позволяют совместить слайды текстового и графического сопровождения (схемы, диаграммы, рисунки) с компьютерной анимацией, аудиоматериалами, видеороликами, показом документальных записей натурного эксперимента.

5 ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ В ЭУК MOODLE

5.1 Контролирование дистанционного обучения

Контроль обучения проводится на всем протяжении обучения студента в вузе и должен обеспечивать целостность структуры знания, способствовать формированию мотивации к обучению, позволять отслеживать индивидуальные достижения каждого обучающегося.

В системе дистанционного обучения контроль приобретает особое значение, т.к. взаимодействие преподавателя и студентов проходит опосредованно, в условиях информационной среды вуза. В связи с этим необходимо использовать такие методы и формы проверочных мероприятий, которые, с одной стороны, компенсировали бы отсутствие личного контакта с преподавателем, а с другой – представили бы процедуру контроля современным технологичным процессом, привлекательным для испытуемых.

Индивидуализацию и объективность оценки знаний может обеспечить применение рейтинговой системы контроля. Рейтинговая система действует на двух уровнях контроля знаний: итоги изучения модуля, а также текущий и рубежный контроль по входящим в модуль учебным единицам. Суммарный рейтинг текущего контроля состоит из баллов, полученных за определенные виды работы, установленных преподавателем.

Преподаватель разрабатывает шкалу оценок качества выполняемых уровневых заданий в процессе изучаемой дисциплины. При составлении заданий применяется уровневый таксономический подход, позволяющий выявить глубину и структуру знания.

По формам традиционную систему контроля образуют экзамены, зачеты, устный опрос (собеседование), письменные контрольные, рефераты, коллоквиумы, семинары, курсовые, проектные работы, журналы наблюдений и др. В условиях дистанционного обучения необходимо применять такие формы контроля, которые с максимальной технологичностью могут обеспечить объективность и полноту оценки знаний студентов.

Тестирование является одной из распространенных форм контроля обучения, наиболее часто применяемой в системе контроля ДО. Грамотно разработанные тесты могут применяться в любом из видов контроля: входном, текущем, рубежном и итоговом. В педагогической литературе традиционный тест определяется как система заданий возрастающей трудности, позволяющая эффективно измерить уровень и качественно оценить структуру подготовленности учащихся. В тест стараются отобрать минимальное достаточное количество заданий, которое позволяет точно определить уровень и структуру подготовленности студентов.

Современные платформы дистанционного обучения дают возможность конструирования различных видов тестов открытого и закрытого типа, добавлять иллюстрации, аудио и видео материалы, проводить тестирование в контрольном и обучающем режиме. При необходимости в тестовые задания, реализуемые на платформе Moodle, можно включить механизм самооценки. В этом случае студент ставит себе некий условный балл, являющийся степенью уверенности в правильности ответа. Этот балл учитывается при установлении итогового балла за тест.

Систематический текущий контроль на каждой ступени обучения позволяет определять уровень полученных знаний, структуру знаний, уровень сформированности мотивации к обучению, вовремя проводить коррекционную работу. На младших курсах обучения можно рекомендовать использование электронных обучающих лекций, включающих блок контроля и самоконтроля. Такой блок состоит из нескольких вопросов, идущих после каждой новой темы. Правильные ответы позволяют студенту перейти к изучению следующей учебной темы, неверные ответы – возвращает студента к повторению темы и к дополнительным разъясняющим материалам.

5.2 Требования к организации контроля (самоконтроля)

Требования к организации самоконтроля:

- вопросы, упражнения, задачи для самоконтроля (не менее 10 по каждой теме);

- задания с использованием деятельностных (активных) элементов курса;

- тесты для самоконтроля (не менее 10 тестовых заданий на каждую тему).

Тестовые задания должны быть разных типов:

- выбор одного правильного ответа из предложенного множества;

- выбор нескольких правильных ответов из предложенного множества;

- выбор ответа «верно/неверно»;

- ввод ответа текстом;

- ввод ответа числом;

- на установление соответствия;

- на перетаскивание в текст;

- графический;

- вычисляемый.

Требования к организации самообразования:

- перечень литературы (желательно, чтобы он был сгруппирован по темам);

- подборка аннотированных ссылок на интернет-источники;

- дополнительные вопросы и темы для самостоятельного изучения;

- дополнительные сведения (исторические факты, персоналии, аудио- и видеовставки, др.);

- глоссарий (словарь основных терминов должен содержать не менее 30 отдельных статей).

Требования к организации внешнего контроля.

Итоговый контроль проводится по завершении учебной дисциплины.

В зависимости от видов учебной деятельности и форм итогового контроля в курс необходимо включить:

– задания репродуктивного, реконструктивного и творческого уровней, результаты выполнения которых студенты должны отправить преподавателю на проверку в виде файла;

– при наличии в учебной программе курсовой работы, курсового проекта или лабораторных работ - методики расчета, образцы выполнения и оформления соответствующих работ;

– для итогового контроля (зачет/экзамен) – вопросы к зачету (экзамену), ссылки на литературные источники, которые могут быть использованы при подготовке того или иного вопроса;

– контрольные измерительные материалы для итогового тестирования по дисциплине (тесты). Необходимо учитывать, что каждая тема должна быть отражена в итоговом тесте по дисциплине не менее 5..10 тестовыми заданиями, которые будут предъявляться тестируемому случайным образом из банка (базы) тестовых заданий. Общее количество тестовых заданий по дисциплине базовой части учебного цикла должно быть не менее 200; количество тестовых заданий по дисциплине вариативной части учебного цикла должно быть не менее 150.

Требования к организации обратной связи.

Электронное обучение предполагает взаимодействие преподавателя с обучающимися в синхронной и асинхронной формах.

1. Синхронное электронное обучение (чат, аудио- и видеоконференции, вебинар, онлайн-семинар на базе форума).

2. Асинхронные электронное обучение (образовательный форум, новостной форум, система внутренних сообщений (обмен личными сообщениями) в Moodle, электронная почта).

Применяемая образовательная технология не должна предусматривать обязательного участия обучающихся в синхронных мероприятиях и должна обеспечивать возможность достижения результатов обучения независимо от места нахождения обучающихся.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При изучении дистанционной формы образования, следует говорить о создании единого информационно-образовательного пространства, куда следует включить всевозможные электронные источники информации (включая сетевые): виртуальные библиотеки, базы данных, консультационные службы, электронные учебные пособия, киберклассы, пр.

Разработка электронных учебников и внедрение их в образовательную систему должна усовершенствоваться в целях качественного образования студентов. В наш век виртуальных технологий нужно внедрить большее количество веб-элементов для лучшего усвоения материалов, так как современное поколение более продвинуто в сфере программирования. Информация воспринимается легче с помощью мультимедийных технологий, в отличие от обычных текстовых учебных материалов. В связи с этим, я хочу разработать электронный учебник с упором на наглядность и многовариантность представления информации.

Разработанные в таком плане методические рекомендации позволят обеспечить единообразие всех курсов, повысить их качество, а преподавателям – более полно использовать основные возможности Moodle в учебном процессе.

Значение современных информационных и мультимедийных технологий в их универсальности и многофункциональности. Но при всех своих больших возможностях эти технологии предоставляют собой только средства, потенциально позволяющие сделать более эффективной деятельность обучающего. В том, как раскрыть этот потенциал для образовательного процесса, и состоит главная многоплановая проблема совершенствования образования на базе информационных технологий.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1 Винник, В.К. Система Мoodle в процессе обучения теории вероятностей как средство организации самостоятельной работы студентов в высшей школе. Современные проблемы науки и образования / В.К. Винник, М.Э. Григорян. – Нижний Новгород: Академия Естествознания, 2013. – 422 с.

2 Запорожко, В.В. Создание электронных учебных курсов в системе Moodle для реализации образовательных программ факультетом дистанционных образовательных технологий / В.В. Запорожко, Е.В. Дырдина, И.В. Парфенов. – Оренбург: ОГУ, 2016. – 41 с.

3 Мясникова, Т.С. Система дистанционного обучения Moodle / Т.С. Мясникова, Т.С., С.А. Мясников. – Харьков: изд-во Шейниной Е.В., 2008. – 228 с.

4 Околесов, О.П. Системный подход к построению электронного курса для дистанционного обучения: учебное пособие / О.П. Околесов. – СПб.: изд-во Политехнического университета, 2005. – 74 с.

5 Пастущак, Т.Н. Создание электронного курса. Лекция в СДО Мoodle: Учебно-методическое пособие / Т.Н. Пастущак, С.С. Соколов, А.А. Рябова. – СПб.: СПГУВК, 2012. – 45 с.

6 Пидкасистый, П.И. Компьютерные технологии в системе дистанционного обучения / П.И. Пидкасистый, О.Б. Тыщенко. – Ярославль: Верхне-Волжское книжное изд-во, 2000. – 265 с.

7 Электронные средства учебного назначения: учебное пособие для студентов / Босова Л.Л. [и др.] – Москва: изд-во Просвещение, 2014. – 234 с.