Сходства и различия костей верхней и нижней конечностей

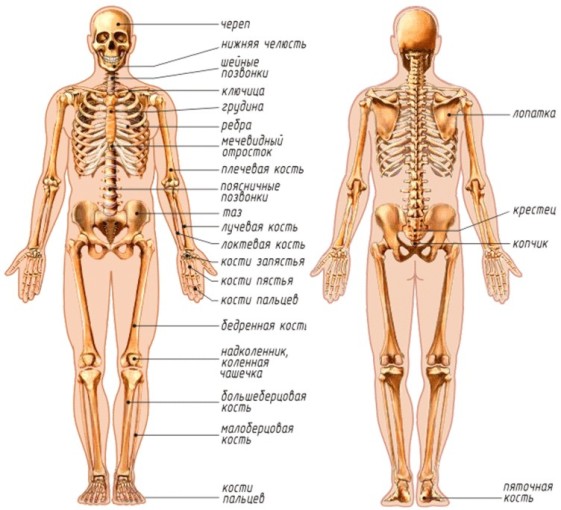

Таз и тазобедренный сустав изучают обычно в прямой проекции. На рентгенограмме четко определяются все костные компоненты, сопряженные поверхности крестца и подвздошной кости, накладывающиеся друг на друга. Суставная щель крестцово-подвздошного соединения имеет вид узкой полоски с четкими контурами; в виде довольно широкой полосы просветления выделяется по срединной линии тела симфиз. На рентгенограммах таза детей можно увидеть не синостозиро-ванный с крылом подвздошной кости гребень, в виде свободно лежащих теней — седалищные бугры. Хорошо видны вертлужная впадина с более плотной костной тканью в верхнем отделе, головка бедренной кости с гладкими контурами (кроме участка в области ямки, где прикрепляется связка головки), компактное и губчатое вещество головки и шейки (губчатое вещество имеет специфическое направление костных перекладин в связи с действием сил сжатия и растяжения). Заметно также хорошо выраженное утолщение компактного вещества при переходе с эпифиза на диафиз и начало костномозговой полости. На рентгенограмме коленного сустава в прямой проекции следует разобрать все его костные компоненты с анатомическими образованиями. В отличие от других суставов здесь суставная щель очень широкая (в связи с наличием менисков), она имеет вид изогнутой полоски с четкими контурами суставных поверхностей бедренной и большеберцовой костей. На этой же рентгенограмме можно видеть головку малоберцовой кости. Надколенник ясно не виден, так как тень его накладывается на дистальный конец бедра. На боковых снимках коленного сустава он виден отчетливо. На рентгенограммах стопы в прямой и боковой проекциях надо уметь определять кости и их соединения. На профильной рентгенограмме следует обратить внимание на арочное расположение костных перекладин губчатого вещества, как бы переходящих из одной кости в другую. После рассмотрения отделов верхних и нижних конечностей, основных их скелетных образований, подвижности в соединениях можно отметить как черты сходства, так и черты различия. Сходство заключается в том, что как верхние, так и нижние конечности парные, имеют одинаковое число отделов, каждый из которых состоит из одинакового числа костей. Существенные различия появились в процессе эволюции; когда рука перестала выполнять функции опоры и превратилась в орган труда, изменились строение звеньев, составляющих ее, и их связи. Кости нижней конечности стали значительно крупнее, массивнее в связи с усилением функции опоры при переходе человека в вертикальное положение; костные выступы, эпифизы, места фиксации мышц выражены более отчетливо. Кости пояса верхней конечности не образуют замкнутого кольца, как кости таза; благодаря ряду особенностей (длинная ключица, отодвигающая свободную верхнюю конечность от туловища, наличие двухкамерных грудино-ключичных суставов, соединение лопатки с позвоночным столбом с помощью мышц) обеспечивается значительная подвижность пояса верхней конечности. Кости пояса нижней конечности, соединяясь с крестцом и друг с другом, образуют костное замкнутое кольцо с малоподвижными соединениями. В крестцово-подвздошном суставе размах движений всего 7—10°, а в симфизе они практически отсутствуют. Соединения верхней конечности характеризуются меньшей конгруэнтностью, более тонкими связками и меньшим их числом (поэтому в суставах верхней конечности более часты вывихи), но значительной подвижностью. Соединения нижней конечности более прочны, но менее подвижны. Очень важная особенность строения предплечья заключается в том, что лучевая кость может вращаться вокруг локтевой, обеспечивая пронацию и супинацию, что важно для трудовых процессов (завинчивания, закручивания и т. п.). Кости же голени (большеберцовая и малоберцовая) в связи со спецификой соединения такой подвижностью не обладают. В соединениях нижней конечности основные движения сгибательно-разгибательные. Особенно значительны отличия кисти от стопы. Длина запястья небольшая, предплюсна же составляет почти половину стопы; кости запястья мелкие, кости предплюсны крупные. Пальцы стопы короткие, с малой подвижностью, а пальцы кисти достигают половины ее длины и очень подвижны. На нижней конечности много приспособлений рессорного характера, смягчающих толчки и сотрясения (своды стопы, мениски, крестообразные связки, связка головки бедра и др.). В процессе эволюции , 1-й палец кисти несколько переместился в направлении ладонной поверхности, приобрел специфические движения — противопоставление и обратное движение, что в значительной мере усилило удерживающую функцию кисти; 1-й палец стопы этих особенностей не имеет. 1-й запястно-пястный сустав, из плоского, превратился в седловидный, что обеспечивает не только разнообразие движений, но также захват и удержание предметов. К числу особенностей кисти можно отнести: смещение костей запястья относительно друг друга, образование под поперечной связкой запястья канала для сухожилий мышц-сгибателей пальцев кисти, выпрямление и укорочение фаланг 2—5-го пальцев. Все это привело к тому, что кисть, а с ней и вся рука, превратилась в совершеннейший орган труда, орган осязания и выразительных движений. Кисть, соединяя в себе твердость и подвижность, тонкость, плавность и точность движений, приспособлена как для тяжелых, грубых работ, так и для тончайших движений.  Раздел 2. Пищеварительная система.

Пищеварительный канал состоит из системы органов, которые производят механическую и химическую обработку пищи и ее всасывание. У человека пищеварительный канал имеет вид трубки длиной 8-10 м. Стенка пищеварительной трубки состоит из трех слоев: внутреннего (слизистой оболочки), среднего (мышечной оболочки) и наружного (соединительно-тканной, или серозной, оболочки). Гладкая мышечная ткань средней оболочки имеет два слоя: внутренний – круговой и наружный – продольный. В пищеварительном канале различают следующие отделы:

а) ротовая полость;

б) глотка;

в) пищевод;

г) желудок;

д) тонкий кишечник; в него входят три переходящих друг в друга отдела: двенадцатиперстная кишка, тощая кишка и подвздошная кишка;

е) толстый кишечник – образованный слепой кишкой, частями ободочной кишки (восходящей, поперечной, нисходящей и сигмообразной кишками) и прямой кишкой.

В полость пищеварительного канала поступают пищеварительные соки, образуемые железами. Часть желез расположена в самом пищеварительном канале; крупные железы находятся вне его, и вырабатываемые ими пищеварительные соки попадают в его полость по выводным протокам.

Переваривание пищи начинается в ротовой полости, где происходит механическое раздробление и измельчение пищи при ее пережевывании. В ротовой полости помещаются язык и зубы. Язык – подвижный мышечный орган, покрытый слизистой оболочкой, богато снабженный сосудами и нервами.

Язык передвигает пищу в процессе жевания, служит органом вкуса и речи.

Зубы измельчают пищу; кроме того, они принимают участие в формировании звуков речи. По функции и форме различают резцы, клыки, малые и большие коренные зубы. У взрослого человека 32 зуба: в каждой половине верхней и нижней челюстей развиваются 2 резца, 1 клык, 2 малых коренных и 3 больших коренных зуба.

Зубы закладываются еще в утробном периоде и развиваются в толще челюсти. У ребенка на 6–8 месяце жизни начинают прорезываться молочные, или временные, зубы. Зубы могут появляться раньше или позднее в зависимости от индивидуальных особенностей развития. Чаще всего первыми прорезываются средние резцы нижней челюсти, потом появляются верхние средние и верхние боковые; в конце первого года прорезываются обычно 8 молочных зубов. В течение второго года жизни, а иногда и в начале третьего заканчивается прорезывание всех 20 молочных зубов.

В 6–7 лет молочные зубы начинают выпадать, и на смену им постепенно растут постоянные зубы. Перед сменой корни молочных зубов рассасываются, после чего зубы выпадают. Малые коренные и третьи большие коренные, или зубы мудрости, вырастают без молочных предшественников. Прорезывание постоянной смены зубов заканчивается к 14–15 годам. Исключение составляют зубы мудрости, появление которых порой задерживается до 25–30 лет; в 15 % случаев они отсутствуют на верхней челюсти вообще. Причиной смены зубов является рост челюстей.

Измельченная механически пища в полости рта смешивается со слюной. В ротовую полость открываются протоки трех пар крупных слюнных желез: околоушные, поднижнечелюстные и подъязычные. Кроме того, почти по всей слизистой оболочке ротовой полости и языка расположены мелкие слюнные железки. Интенсивное слюноотделение начинается с появлением молочных зубов.

В слюне содержится фермент амилаза, расщепляющий полисахариды до декстринов, а затем до мальтазы и глюкозы. Белок слюны муцин делает слюну клейкой. Благодаря муцину пропитанная слюной пища легче проглатывается. В составе слюны есть вещество белковой природы – лизоцим, обладающий бактерицидным действием.

С возрастом количество отделяющейся слюны увеличивается; наиболее значительные скачки отмечаются у детей от 9 до 12 месяцев и от 9 до 11 лет. Всего в сутки у детей отделяется до 800 куб. см слюны.

Пищевод. Пища, измельченная в ротовой полости и пропитанная слюной, сформованная в пищевые комки, через зев поступает в глотку, а из нее – в пищевод. Пищевод – мышечная трубка длиной у взрослого человека около 25 см. Внутренняя оболочка пищевода – слизистая, покрыта многослойным плоским эпителием с признаками ороговения в верхних слоях. Эпителий защищает пищевод при движении по нему грубого пищевого комка. Слизистая оболочка образует глубокие продольные складки, что позволяет пищеводу сильно расширяться при прохождении пищевого комка.

У детей слизистая оболочка пищевода нежная, легко-травмируемая грубой пищей, богата кровеносными сосудами. Длина пищевода у новорожденных – около 10 см, в возрасте 5 лет – 16 см, в 15 лет – 19 см.

Строение печени. Печень, — самая крупная из пищеварительных желез, занимает верхний отдел брюшной полости, располагаясь под диафрагмой, главным образом с правой стороны. По форме печень несколько напоминает шляпку большого гриба, имеет верхнюю выпуклую и нижнюю слегка вогнутую поверхности. Однако выпуклость лишена симметричности, так как наиболее выступающей и объемистой частью является не центральная, а правая задняя, которая кпереди и влево клинообразно суживается. Размеры печени человека: справа налево в среднем 26-30 см, спереди назад — правая доля 20-22 см, левая доля 15-16 см, наибольшая толщина (правая доля) — 6-9 см. Масса печени равна в среднем 1500 г. Цвет ее красно-бурый, консистенция мягкая. Печень - это самый большой внутренний орган, выполняющий в организме жизненно важные функции и содействующая функциям многих систем организма. Печень участвует в метаболизме всех питательных веществ, в пищеварении, в синтезе и резервировании ряда необходимых организму веществ, в расщеплении, детоксикации и экскреции, ненужных или вредных для организма веществ, в кроветворении и осуществлении ряда других функций. Структура и функции печени - взаимосвязанные вероятностные сущности. Представления о структуре печени - это предметанатомии

печени и гистологии печени. Представления о функциях печени - это предмет физиологии печени и биохимии печени. Структурно-функциональной единицей печени является долька печени. В печени человека ~500.000 печёночных долек. Долька имеет форму призмы с максимальным диаметром поперечного сечения ~1,0 ÷ 2,5 мм. Пространство между дольками заполнено небольшой массой соединительной ткани. В ней располагаются междольковые жёлчные протоки, артерии и вены. Обычно междольковые артерия, вена и проток расположены рядом, образуют печёночную триаду.

Раздел 2. Пищеварительная система.

Пищеварительный канал состоит из системы органов, которые производят механическую и химическую обработку пищи и ее всасывание. У человека пищеварительный канал имеет вид трубки длиной 8-10 м. Стенка пищеварительной трубки состоит из трех слоев: внутреннего (слизистой оболочки), среднего (мышечной оболочки) и наружного (соединительно-тканной, или серозной, оболочки). Гладкая мышечная ткань средней оболочки имеет два слоя: внутренний – круговой и наружный – продольный. В пищеварительном канале различают следующие отделы:

а) ротовая полость;

б) глотка;

в) пищевод;

г) желудок;

д) тонкий кишечник; в него входят три переходящих друг в друга отдела: двенадцатиперстная кишка, тощая кишка и подвздошная кишка;

е) толстый кишечник – образованный слепой кишкой, частями ободочной кишки (восходящей, поперечной, нисходящей и сигмообразной кишками) и прямой кишкой.

В полость пищеварительного канала поступают пищеварительные соки, образуемые железами. Часть желез расположена в самом пищеварительном канале; крупные железы находятся вне его, и вырабатываемые ими пищеварительные соки попадают в его полость по выводным протокам.

Переваривание пищи начинается в ротовой полости, где происходит механическое раздробление и измельчение пищи при ее пережевывании. В ротовой полости помещаются язык и зубы. Язык – подвижный мышечный орган, покрытый слизистой оболочкой, богато снабженный сосудами и нервами.

Язык передвигает пищу в процессе жевания, служит органом вкуса и речи.

Зубы измельчают пищу; кроме того, они принимают участие в формировании звуков речи. По функции и форме различают резцы, клыки, малые и большие коренные зубы. У взрослого человека 32 зуба: в каждой половине верхней и нижней челюстей развиваются 2 резца, 1 клык, 2 малых коренных и 3 больших коренных зуба.

Зубы закладываются еще в утробном периоде и развиваются в толще челюсти. У ребенка на 6–8 месяце жизни начинают прорезываться молочные, или временные, зубы. Зубы могут появляться раньше или позднее в зависимости от индивидуальных особенностей развития. Чаще всего первыми прорезываются средние резцы нижней челюсти, потом появляются верхние средние и верхние боковые; в конце первого года прорезываются обычно 8 молочных зубов. В течение второго года жизни, а иногда и в начале третьего заканчивается прорезывание всех 20 молочных зубов.

В 6–7 лет молочные зубы начинают выпадать, и на смену им постепенно растут постоянные зубы. Перед сменой корни молочных зубов рассасываются, после чего зубы выпадают. Малые коренные и третьи большие коренные, или зубы мудрости, вырастают без молочных предшественников. Прорезывание постоянной смены зубов заканчивается к 14–15 годам. Исключение составляют зубы мудрости, появление которых порой задерживается до 25–30 лет; в 15 % случаев они отсутствуют на верхней челюсти вообще. Причиной смены зубов является рост челюстей.

Измельченная механически пища в полости рта смешивается со слюной. В ротовую полость открываются протоки трех пар крупных слюнных желез: околоушные, поднижнечелюстные и подъязычные. Кроме того, почти по всей слизистой оболочке ротовой полости и языка расположены мелкие слюнные железки. Интенсивное слюноотделение начинается с появлением молочных зубов.

В слюне содержится фермент амилаза, расщепляющий полисахариды до декстринов, а затем до мальтазы и глюкозы. Белок слюны муцин делает слюну клейкой. Благодаря муцину пропитанная слюной пища легче проглатывается. В составе слюны есть вещество белковой природы – лизоцим, обладающий бактерицидным действием.

С возрастом количество отделяющейся слюны увеличивается; наиболее значительные скачки отмечаются у детей от 9 до 12 месяцев и от 9 до 11 лет. Всего в сутки у детей отделяется до 800 куб. см слюны.

Пищевод. Пища, измельченная в ротовой полости и пропитанная слюной, сформованная в пищевые комки, через зев поступает в глотку, а из нее – в пищевод. Пищевод – мышечная трубка длиной у взрослого человека около 25 см. Внутренняя оболочка пищевода – слизистая, покрыта многослойным плоским эпителием с признаками ороговения в верхних слоях. Эпителий защищает пищевод при движении по нему грубого пищевого комка. Слизистая оболочка образует глубокие продольные складки, что позволяет пищеводу сильно расширяться при прохождении пищевого комка.

У детей слизистая оболочка пищевода нежная, легко-травмируемая грубой пищей, богата кровеносными сосудами. Длина пищевода у новорожденных – около 10 см, в возрасте 5 лет – 16 см, в 15 лет – 19 см.

Строение печени. Печень, — самая крупная из пищеварительных желез, занимает верхний отдел брюшной полости, располагаясь под диафрагмой, главным образом с правой стороны. По форме печень несколько напоминает шляпку большого гриба, имеет верхнюю выпуклую и нижнюю слегка вогнутую поверхности. Однако выпуклость лишена симметричности, так как наиболее выступающей и объемистой частью является не центральная, а правая задняя, которая кпереди и влево клинообразно суживается. Размеры печени человека: справа налево в среднем 26-30 см, спереди назад — правая доля 20-22 см, левая доля 15-16 см, наибольшая толщина (правая доля) — 6-9 см. Масса печени равна в среднем 1500 г. Цвет ее красно-бурый, консистенция мягкая. Печень - это самый большой внутренний орган, выполняющий в организме жизненно важные функции и содействующая функциям многих систем организма. Печень участвует в метаболизме всех питательных веществ, в пищеварении, в синтезе и резервировании ряда необходимых организму веществ, в расщеплении, детоксикации и экскреции, ненужных или вредных для организма веществ, в кроветворении и осуществлении ряда других функций. Структура и функции печени - взаимосвязанные вероятностные сущности. Представления о структуре печени - это предметанатомии

печени и гистологии печени. Представления о функциях печени - это предмет физиологии печени и биохимии печени. Структурно-функциональной единицей печени является долька печени. В печени человека ~500.000 печёночных долек. Долька имеет форму призмы с максимальным диаметром поперечного сечения ~1,0 ÷ 2,5 мм. Пространство между дольками заполнено небольшой массой соединительной ткани. В ней располагаются междольковые жёлчные протоки, артерии и вены. Обычно междольковые артерия, вена и проток расположены рядом, образуют печёночную триаду. |

Строение печени человека: различают выпуклую верхнюю диафрагмальную поверхность, нижнюю, местами вогнутую, висцеральную поверхность, острый нижний край, отделяющий спереди верхнюю и нижнюю поверхности, и слегка выпуклую заднюю часть, диафрагмальной поверхности. На нижнем крае печени имеется вырезка круглой связки, правее располагается небольшая вырезка, соответствующая прилегающему дну желчного пузыря. Диафрагмальная поверхность, выпуклая и соответствует по форме куполу диафрагмы. От высшей точки идет пологий скат к нижнему острому краю и влево, к левому краю печени; крутой скат следует к задней и правой частям диафрагмальной поверхности. Кверху, к диафрагме, идет сагиттально расположенная брюшинная серповидная связка печени, которая следует от нижнего края печени назад на протяжении примерно 2/3 ширины печени: сзади листки связки расходятся вправо и влево, переходя в венечную связку печени. Серповидная связка делит печень соответственно верхней ее поверхности на две части — правую долю печени, большую и имеющую наибольшую толщину, и левую долю печени меньшую. На верхней части печени видно небольшое сердечное вдавление, образовавшееся в результате давления сердца и соответствующее сухожильному центру диафрагмы. На диафрагмальной поверхности печени различают верхнюю часть, обращенную к сухожильному центру диафрагмы; переднюю часть, обращенную кпереди, к реберной части диафрагмы, и к передней стенке живота в надчревной области (левая доля); правую часть направленную вправо, к боковой брюшной стенке (соответственно средней подмышечной линии), и заднюю часть, обращенную в сторону спины. Висцеральная поверхность, плоская, слегка вогнутая, соответствует конфигурации подлежащих органов. На ней располагаются три борозды, делящие эту поверхность на четыре доли. Две борозды имеют сагиттальное направление и тянутся почти параллельно одна другой от переднего к заднему краю печени; приблизительно на середине этого расстояния их соединяет, как бы в виде перекладины, третья, поперечная, борозда. Левая борозда состоит из двух отделов: переднего, простирающегося до уровня поперечной борозды, и заднего, расположенного кзади от поперечной. Более глубокий передний отдел — щель круглой связки начинается на нижнем крае печени от вырезки круглой связки. В ней залегает круглая связка печени, идущая спереди и снизу от пупка и заключающая облитерированную пупочную вену. Задний отдел левой борозды — щель венозной связки, содержит венозную связку и тянется от поперечной борозды назад к левой печеночной вене. Левая борозда по своему положению на висцеральной поверхности соответствует линии прикрепления серповидной связки на диафрагмальной поверхности печени и, таким образом, служит здесь границей левой и правой долей печени. Вместе с тем круглая связка печени заложена в нижнем крае серповидной связки, на свободном переднем ее участке. Правая борозда представляет собой продольно расположенную ямку и называется ямкой желчного пузыря, которой на нижнем крае печени соответствует вырезка. Она менее глубокая, чем борозда круглой связки, но более широкая и представляет отпечаток расположенного в ней желчного пузыря. Ямка тянется кзади до поперечной борозды; продолжением ее кзади от поперечной борозды служит борозда нижней полой вены. Поперечная борозда — это ворота печени. В ней залегают собственная печеночная артерия. Как артерия, так и вена делятся на основные ветви, правую и левую, уже в воротах печени. Три эти борозды делят висцеральную поверхность печени на четыре доли печени. Левая борозда отграничивает справа нижнюю поверхность левой доли печени; правая борозда отграничивает слева нижнюю поверхность правой доли печени. Средний участок между правой и левой бороздами на висцеральной поверхности печени делится поперечной бороздой на передний и задний. Передний участок — это квадратная доля, задний — хвостатая доля. Хвостатая доля печени расположена кзади от ворот печени, ограничена спереди поперечной бороздой ворот печени, справа — бороздой полой вены, слева — щелью венозной связки и сзади — задней частью диафрагмальной поверхности печени. На переднем участке хвостатой доли слева расположен небольшой выступ — сосочковый отросток, примыкающий сзади к левой части ворот печени; справа хвостатая доля образует хвостатый отросток, который направляется вправо, образует мостик между задним концом ямки желчного пузыря и передним концом борозды нижней полой вены и переходит в правую долю печени. Левая доля печени, на висцеральной поверхности, ближе к переднему краю, имеет выпуклость — сальниковый бугор, который обращен к малому сальнику. На заднем крае левой доли, непосредственно рядом со щелью венозной связки, находится вдавление от прилегающей брюшной части пищевода — пищеводное вдавление. Левее этих образований, ближе кзади, на нижней поверхности левой доли имеется желудочное вдавление. Задняя часть диафрагмальной поверхности, представляет собой довольно широкий, слегка закругленный участок поверхности печени. Она образует вогнутость соответственно месту прилегания к позвоночнику. Центральный ее участок широкий, а вправо и влево суживается. Соответственно правой доле имеется желобок, в котором заложена нижняя полая вена — борозда полой вены. Ближе к верхнему концу этой борозды в веществе печени видны три печеночные вены, впадающие в нижнюю полую вену. Края борозды полой вены соединены между собой соединительнотканной связкой нижней полой вены.

Печень почти полностью окружена брюшинным покровом. Серозная оболочка, покрывает ее диафрагмальную, висцеральную поверхности и нижний край. Однако в местах, где к печени подходят связки, и прилегает желчный пузырь, остаются участки различной ширины, не покрытые брюшиной. Наибольший не покрытый брюшиной участок имеется на задней части диафрагмальной поверхности, там, где печень непосредственно прилежит к задней стенке живота; он имеет форму ромба — вне брюшинное поле. Соответственно его наибольшей ширине расположена нижняя полая вена. Второй такой участок находится в месте расположения желчного пузыря. От диафрагмальной и висцеральной поверхностей печени отходят брюшинные связки. Серозная оболочка, покрывающая печень, подстилается под серозной основой, а затем — фиброзной оболочкой. Через ворота печени и задний конец щели круглой связки вместе с сосудами в паренхиму проникает соединительная ткань в виде так называемой околососудистой фиброзной капсулы, в отростках которой находятся желчные протоки, ветви воротной вены и собственной печеночной артерии; по ходу сосудов она достигает изнутри фиброзной оболочки. Так образуется соединительнотканный каркас, в ячейках которого находятся печеночные дольки. Долька печени, размером 1-2 мм. Состоит из печеночных клеток — гепатоцитов, образующих печеночные пластинки. В центре дольки находится центральная вена, а вокруг дольки располагаются междольковые артерии и вены, от которых берут начало междольковые капилляры. Междольковые капилляры вступают в дольку и переходят в синусоидные сосуды, расположенные между печеночными пластинками. В этих сосудах смешивается артериальная и венозная кровь. Синусоидные сосуды впадают в центральную вену. Каждая центральная вена вливается в поддольковые, или собирательные вены, а последние — в правые, средние и левые печеночные вены. Между гепатоцитами залегают желчные канальцы, которые впадают в желчные проточки, а последние вне долек соединяются в междольковые желчные протоки. Из междольковых желчных протоков образуются сегментарные протоки.На основании изучения внутрипеченочных сосудов и желчных протоков сложилось современное представление о долях, секторах и сегментах печени. Ветви воротной вены первого порядка приносят кровь в правую и левую доли печени, граница между которыми не соответствует внешней границе, а проходит через ямку желчного пузыря и борозду нижней полой вены. Ветви второго порядка обеспечивают приток крови к секторам: в правой доле — в правый пирамедианный сектор, и правый латеральный сектор; в левой доли — в левый парамедианный сектор, левый латеральный сектор и левый дорсальный сектор. Последние два сектора соответствуют I и II сегментам печени. Другие сектора делятся каждый на два сегмента, так что в правой и в левой долях по 4 сегмента.Доли и сегменты печени имеют свои желчные протоки, ветви воротной вены и собственной печеночной артерии. Печеночные дольки построены из печеночных пластинок и синусоидальных гемокапиляр. Печеночные пластинки, как и расположенные между ними капилляры, идущиев радиальном направлении- от периферии к центру дольки, где находится центральная вена. Стенка капилляров выстлана эндотелиальными клетками, между которыми рассеяны многочисленные звездчатые макрофаги (клетки Купфера). Это клетки моноцитарного происхождения, относятся к макрофагичной системе. Благодаря наличию клеток Купфера печень способна обезвредить микробы и другие инородные частицы. Во время реализации защитных реакций клетки Купфера теряют связь со стенкой капилляра, превращаясь в свободные макрофаги. Базальная мембрана в большей части капилляра отсутствует и есть только в периферической и центральной его участках. Вокруг капилляров, т.е. между капилляром печеночными пластинками, является узкое (1,2-1мкм) перисинусоидное пространство, так называемое пространство Диссе. В этом пространстве кроме плазмы крови, которая проходит через поры в эндотелии капилляров, содержащиеся микроворсинки печеночных клеток гепатоцитов, отростки клеток Купфера, а также отростки перисинусоидных липоцитах (клетки Ито). Последние являются клетками не больших размеров(5 мкм), располагаются между гепатоцитами и контактируют с пространством Диссе. В печени человека их количество составляет 5-12 на 100 гепатоцитов, распределение в дольке с не большим преобладанием в центре. В цитоплазме эти клетки содержат мелкие капли жира, а их длинные цитоплазматические отростки поддерживают местами слой эндотелиоцитов. Характерная перенуклеарная локализация липидных капель. Считают что, липоциты подобно фибробластам образуют волокна, а так же депонированные жирорастворимые витамины. Около 80% витамин А содержится в печени именно в клетках Ито. В перисинусоидном пространстве также содержатся ретикулярные волокна, которые являются главными опорными образованиями мягкой ткани печеночной дольки. С синусоидальными капиллярами связан ещё один тип клеток, так называемые pit- клетки. Они располагаются в просвете синусоида, фиксируясь отростками к эндотелию, реже в пространстве Диссе. Ядра у них темные, цитоплазма содержи характерные гранулы с плотным центром, подобным фруктовой косточке (англ. – pit). По ряду признаков эти клетки подобны естественным киллерам, имеют высокую противоопухолевую активность.

| Печеночные дольки | |

|

| |

|

| |

| Схема. Строение печёночной дольки. . URL: http://iupucbio2.iupui.edu/anatomy | ||||

|

| ||||

|

| ||||

|

| ||||

|

|

| |||