Организационная структура – это соподчиненность и состав должностных лиц, в соответствии с организационной системой предприятия.

ü В штатной организационной структуре отражается состав персонала в соответствии со штатным расписанием организации, что предусматривает распределение ответственности и прав в системе должностей и порядке их получения.

ü В функциональной структуре отражается функциональное распределение труда в области управления организацией, а также соотношение определенных групп работников в соответствии с конкретно выполняемыми ими управленческими функциями (управление финансами, управление ремонтом, управление персоналом).

ü В ролевой структуре коллектива определяется состав, а также происходит распределение коммуникативных, поведенческих и творческих ролей между конкретными работниками. В коммуникативных ролях определяется сущность вклада и участие работников в ситуации принятия решений. Поведенческая роль описывает типовую модель повеления работников в быту, в конфликтах, на работе.

ü В социальной структуре трудовой коллектив работников характеризуется в качестве совокупности групп, которые выделяются по возрасту, полу, семейному статусу, уровню доходов, уровню образования и иным признакам.

2.Движение кадров

Движение кадров предназначено для приведения в равновесие потребности производства относительно замещения вакантных рабочих мест и потребности в т руде соответствующего качества, в продвижении и т.д.

Вместе с тем, внутризаводские перемещения связаны не только с наличием вакантных рабочих мест соответствующего качества, но и с возможностью занять их принятыми работниками, т.е. с уровнем общей и профессиональной подготовки принятых, с их демографическими особенностями, опытом и т.п. От рациональной организации внутренних перемещений на предприятии во многом зависят возможности квалификационного продвижения, получения работы по интересам с оптимальными для рабочего условиями и оплатой труда.

К внешнему движению кадров относятся:

· оборот по приему;

· оборот по увольнению;

· коэффициент текучести кадров.

Внутреннее движение кадров характеризует:

· межцеховое движение;

· межпрофессиональную подвижность;

· квалификационное движение и переход работников в другие категории.

1. Межцеховое движение. В его основе лежат технические сдвиги в производстве, организационные перестройки, перестановки одних рабочих в результате выбытия с предприятия других, а также неудовлетворенность условиям и организацией труда и быта, отношениями с администрацией или с коллективом, желание работать в другом подразделении с друзьями, членами семьи и т.д.

2. Межпрофессиональная подвижность – переход к новой профессии. Эти перемещения связаны как с техническим прогрессом, так и с реализацией личных интересов. Профессиональная подвижность занимает значительное место не только во внутреннем обороте кадров

3. Квалификационное движение – переход от одного разряда к другому в пределах существующей тарифной системы

4. Переход рабочих в другие категории (в специалисты, служащие). Движение реализуется в рамках деления работников предприятия на учетные категории персонала, отражающие социально-экономические различия в положении этих работников.

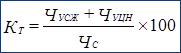

Текучесть кадров характеризуется количеством рабочих, уволившихся по собственному желанию или уволенных за прогул и другие нарушения трудовой дисциплины. Отношение этого количества к среднесписочному числу позволяет определить ее относительный уровень. Как правило, он исчисляется в процентах:

,

,

где КТ - коэффициент текучести, %;

ЧУСЖ - число рабочих, уволившихся по собственному желанию;

ЧУЦН - число рабочих, уволенных за прогул и другие нарушения трудовой дисциплины,

ЧС — среднесписочное число рабочих.

При изучении текучести кадров большой интерес представляет измерение ее величины не только в целом по предприятию, но и по отдельным его структурным подразделениям (цехам, отделам, службам), группам работников. Коэффициенты, характеризующие уровень текучести в отдельных подразделениях или группах работников, называются частными коэффициентами текучести. Методика исчисления частных коэффициентов текучести аналогична расчету общего показателя (но только по данному подразделению).

Отношение частного коэффициента текучести к общему по предприятию называется коэффициентом интенсивности текучести:

,

,

где КИТ — коэффициент интенсивности текучести;

КТЧ — частный коэффициент текучести по определенному подразделению.

Он показывает, во сколько раз текучесть работников исследуемой группы выше (ниже), чем в целом по предприятию. Использование этого показателя имеет большое значение при изучении социальных, демографических, профессиональных и других особенностей текучести.

3.Основные виды норм затрат труда.

В период становления рыночных отношений особенно тщательно изучаются затраты труда в целях их сопоставления. Так как виды труда разнообразны, необходимо найти единый измеритель. Таким измерителем является рабочее время.

В современных условиях назначение нормирования труда – активно воздействовать на результаты деятельности предприятий по достижению двух целей:

1) обеспечение производства и реализации конкурентоспособных товаров;

2) воспроизводство человеческого ресурса.

Величину рыночных затрат выражает мера труда.

Норма труда является конкретным выражением меры труда на каждом предприятии. С одной стороны. Норма труда является средством получения прибыли, с другой стороны, она должна способствовать решению социальных задач. Обоснованные нормы предполагают всесторонний учет факторов, влияющих на ее величину в определенных организационно-экономических условиях. Поэтому нормы затрат труда должны устанавливаться с учетом технических характеристик имеющегося оборудования, инструмента, применяемой технологии, рациональной организации труда и т.д.

Норма труда определяет величину и структуру затрат рабочего времени, необходимых для выполнения конкретной работы, и является эталоном, с которым сравнивается фактическое время.

В настоящее время требования к нормированию ужесточаются. Требования следующие:

1) максимально больший охват нормированием труда всех категорий работающих;

2) высокое качество норм, устанавливаемых аналитическим методом с применением прогрессивных нормативных материалов;

3) комплексный подход при расчете и установлении норм путем учета всех факторов;

4) обеспечение нормальной интенсивности труда работников с целью сохранения их здоровья.

Процесс установления нормы включает:

1) анализ производственного процесса и разделение его на части;

2) выбор оптимального варианта технологии и организации труда;

3) расчет норм в соответствии с особенностями технологического процесса;

5) внедрение и последующая корректировка норм.

Нормирование труда является важным звеном как технологической, так и организационной подготовки производства и оперативного управления ими. Расчет норм труда составляет основу существующих методов нормирования.

При нормировании труда применяются следующие виды норм затрат труда:

1) нормы времени;

2) нормы выработки;

3) нормы обслуживания;

4) нормы численности;

5) нормы управляемости;

6) нормированные задания.

Так как всеобщим измерителем труда служит рабочее время, то все нормы труда являются производными от нормы времени.

Норма времени – это количество рабочего времени, необходимое для выполнения единицы определенной работы одним рабочим или группой в определенных условиях. Нормы времени исчисляются в человеко-часах, человеко-минутах, человеко-секундах. Чтобы установить норму времени, нужно вычислить состав затрат рабочего времени и конкретные их величины для выполнения данной работы.

Состав нормы времени можно представить в виде следующей формулы

Нвр = Тпз + Топ + Торм + Тотл + Тпт

(Топ = Тос + Твс),

где Нвр -- норма времени;

Тпз - подготовительно-заключительное время;

Топ - оперативное время;

Тос - основное время;

Твс - вспомогательное время;

Торм - время на обслуживание рабочего места;

Тотд - время на отдых и личные надобности;

Тпт - перерывы, обусловленные технологией и организацией производства.

Норма времени устанавливается не для всех рабочих. Чаще применяется норма выработки.

Норма выработки – это количество натуральных или условных единиц продукции, которое должно быть изготовлено в единицу времени в определенных условиях.

Для расчета норм выработки нужно время смены разделить на норму времени на единицу изделия.

В тех производствах, где Тпз, Тобс и Тотд нормируются на смену, норма выработки рассчитывается по следующей формуле:

НВ=(Тсм – Тпз)/Тшт или НВ=[Тсм – (Тпз + Тобс + Тотд)]/Топ

Между нормой времени и нормой выработки существует обратная зависимость.

Норма обслуживания – это установленное количество единиц оборудования, которое должно обслуживаться одним рабочим или группой при определенных организационно-технических условиях в течение смены. Она является производной от нормы времени. Чтобы рассчитать норму обслуживания, нужно определить норму времени обслуживания.

Норма времени обслуживания – это количество времени, необходимое для обслуживания в течение смены одной единицы оборудования, м2 площади и т. д.

Норму времени обслуживания определяют по нормативу или при помощи хронометража. Следовательно, норма обслуживания равна:

Но = Тсм / Нвр

Разновидностью нормы обслуживания является норма управляемости. Она определяет численность работников или число структурных подразделений, приходящихся на одного руководителя.

Норма численности – это заранее установленная расчетная величина, определяющая численность работников для выполнения единицы конкретной работы или для обслуживания определенного оборудования.

Нормированные задания устанавливаются работникам, труд которых оплачивается повременно для повышения эффективности.

Нормированное задание – это установленный объем работы, который работник или группа рабочих должны выполнить за определенный период с соблюдением определенных требований к количеству продукции или работы.

Нормированные задания могут устанавливаться обособленно или применяются в сочетании с нормами обслуживания или численности.

Важнейшее требование к нормам труда – их обоснованность. Нормы труда должны выражать реальную меру труда. Нормы труда должны пересматриваться по мере технических, технологических и организационных изменений производства.

4.Методы нормирования труда

Нормы затрат труда могут быть установлены двумя методами: на основе детального анализа, осуществляемого на предприятии (в учреждении, организации), и проектирования оптимального трудового процесса (аналитический метод); или на основе статистических отчетов о выработке, затратах времени на выполнение работы за предшествующий период, или экспертных оценок (суммарный метод).