Рис. 6.7. Триггер Шмитта в качестве формирователя сигнала

прямоугольной формы

6.2.2. Моностабильные релаксационные схемы

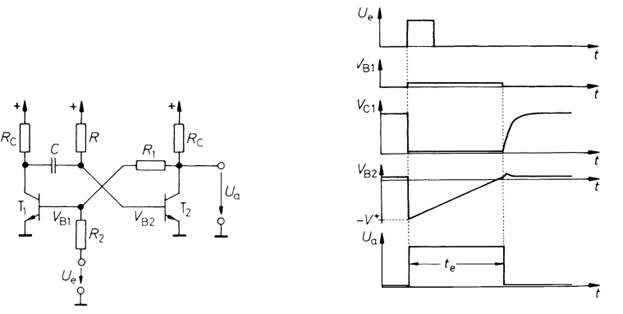

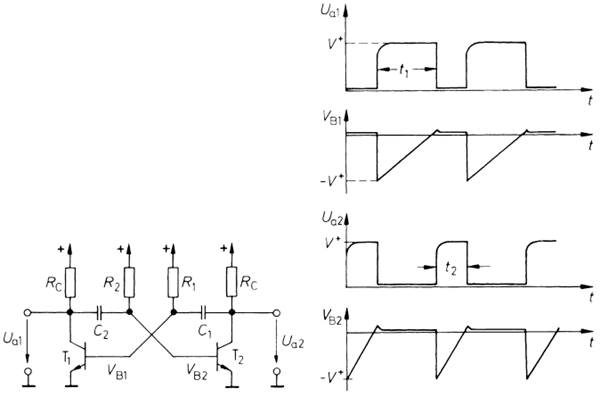

При схемотехнической реализации одновибратора исходят из RS-триггера, заменяя конденсатором один из резисторов обратной связи (рис. 6.8). Поскольку

через него не протекает постоянный ток, в стационарном состоянии транзистор T2

открыт, а T1– заперт.

Входной импульс положительной полярности открывает транзистор T1, и потенциал его коллектора скачком убывает от установившегося значения V+ до нуля.

Этот скачок передается на базу T2 через звено фильтра верхних частот RC, благодаря чему потенциал базы скачкообразно меняется и T2 запирается. Через резистор обратной связи R1 поддерживается открытое состояние T1 даже после падения входного напряжения до нуля.

Конденсатор C перезаряжается через резистор R, подключенный к V+. Транзистор T2 закрыт до тех пор, пока VB2 не поднимется примерно до +0,6 В.

По истечении времени te » RC ln 2 транзистор T2 вновь открывается, то есть схема переключается в свое стабильное состояние. Осциллограммы напряжений одновибратора представлены на рис. 6.9.

Выходное напряжение возвращается к уровню, соответствующему состоянию

покоя, по истечении расчетной длительности импульса, даже когда продолжительность входного импульса превышает заданную длительность. В этом случае транзистор T1

остается открытым вплоть до исчезновения входного импульса, положительная обратная связь не действует, а T2 начинает пропускать ток не мгновенно, а через время, определяемое скоростью нарастания VB2.

По завершении процесса переключения конденсатор C должен быть заряжен

через резистор RC. Если к следующему запускающему импульсу конденсатор окажется заряженным не полностью, длительность выходного импульса окажется уменьшенной. Чтобы описанный эффект не превышал 1%, транзистор T1 должен оставаться закрытым на время восстановления 5RCC.

Напряжение питания схемы не должно превышать 5 В, иначе возникнет опасность превышения пробивного напряжения на переходе эмиттер–база транзистора T2 при открывании T1. Из-за этого длительность импульса сокращается при уменьшении питающего напряжения.

| Рис. 6.8. Одновибратор. Длительность импульса te ≈ RC ln 2 | Рис. 6.9. Осциллограммы напряжений |

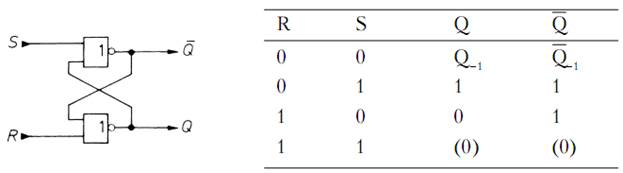

6.2.3. Астабильная релаксационная схема

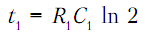

Если в одновибраторе заменить конденсатором еще один резистор в цепи положительной обратной связи (рис. 6.10), оба состояния окажутся поочередно стабильными на ограниченное время, так что схема будет непрерывно переключаться из

одного состояния в другое после однократного запуска (мультивибратор). Интервалы времени между переключениями составляют

и

и

По осциллограммам напряжений на рис. 6.11 видно, что t1 и t2 – это время,

в течение которого закрыты соответственно T1 и T2. Следовательно, переключение

схемы происходит всякий раз, когда открывается ранее закрытый транзистор.

Возможность изменять сопротивления резисторов R1 и R2 ограничена. С одной

стороны, они должны быть низкоомными по сравнению с βRC, чтобы через них протекал ток, достаточный для насыщения открытого транзистора. С другой стороны, они должны быть высокоомными относительно RC, чтобы конденсаторы успевали заряжаться вплоть до питающего напряжения. Отсюда вытекает условие:

Подобно одновибратору (см. рис. 6.8), напряжение питания здесь также не

может превышать 5 В, чтобы не выйти за пробивное напряжение перехода эмиттер–база.

Бывает, что мультивибратор (см. рис. 6.10) самостоятельно не запускается. Если, например, накоротко замкнуть выход, оба транзистора перейдут в состояние

насыщения, которое сохранится и после устранения короткого замыкания.

На частотах до 100 Гц конденсаторы оказываются громоздкими; на частотах

выше 10 кГц начинает сказываться длительность включения транзисторов.

| Рис. 6.10. Мультивибратор. Длительности импульсов: t1 = R1C1ln 2; t2 = R2C2ln 2 | Рис. 6.1 1. Осциллограммы напряжений |

6.3. Релаксационные схемы на логических элементах

Релаксационные схемы реализуются не только на транзисторах, но и на интегральных логических схемах, которые будут рассмотрены позже.

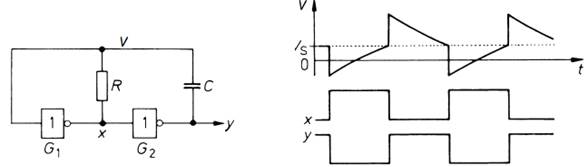

6.3.1. Триггеры

Вернемся к триггеру (см. рис. 6.4). Транзистор T1 проводит ток, если к резистору

R1 или R2 приложено положительное напряжение. Если еще учесть инвертирование уровня, осуществляемое транзистором, станет ясно, что элементы R1, R2, T1 и RC образуют логический элемент ИЛИ–НЕ. Это справедливо и в отношении другой половины схемы. Применив соответствующие схемные обозначения, получим схему (рис. 6.12), описываемую таблицей истинности (табл. 6.3).

Рис. 6.12. Триггер из логических Таблица 6.3. Таблица истинности

элементов ИЛИ–НЕ

6.3.2. Одновибратор

Нетрудно получить короткие импульсы длительностью, равной нескольким временам срабатывания логического элемента, с помощью схемы, представленной на

рис. 6.13. Пока входная переменная x = 0, на выходе логического элемента И имеет место 0. При x = 1 на выходе элемента И сохраняется единица, пока сигнал проходит цепочку инверторов. При обращении сигнала в 0 условие совпадения двух единиц на входе элемента И перестает выполняться.

Рис. 6.14 иллюстрирует прохождение сигнала. Длительность выходного импульса равна задержке в цепочке инверторов и задается соответствующим нечетным числом логических элементов..

Задерживающая цепочка становится слишком громоздкой, когда требуются большие длительности включения. В таком случае выгоднее применять интегральные

одновибраторы, длительность включения которых задается внешней RC-цепочкой.

| Рис. 6.13. Одновибратор с коротким временем срабатывания; длительность включения te равна суммарному времени прохождения сигнала в инверторах | Рис. 6.14. Временная диаграмма сигнала; t1 - время прохождения сигнала для логического элемента И |

Если на рис. 6.13 элемент И заменить элементом Исключающее ИЛИ–НЕ, получим одновибратор, который выдает импульсы при прохождении фронта каждого входного сигнала. Соответствующая схема показана на рис. 6.15, а прохождение сигнала – на рис. 6.16. В стационарной ситуации входы элемента Исключающее ИЛИ–НЕ комплементарны и выходной сигнал равен нулю. При изменении состояния входной переменной x на этом элементе благодаря задержке за счет инверторов возникают одинаковые входные сигналы. В указанный период выходной сигнал равен единице.

| Рис. 6.15. Одновибратор с запуском от обоих фронтов; длительность импульса te = 3tpd | Рис. 6.16. Временная диаграмма сигнала; t1 = время прохождения сигнала для элемента Исключающее ИЛИ–НЕ |

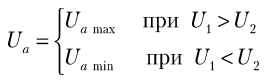

6.3.3. Мультивибратор

Простой мультивибратор из двух инверторов представлен на рис. 6.17. Временная диаграмма напряжения приведена на рис. 6.18.

| Рис. 6.17. Мультивибратор с двумя инверторами; период колебаний T = 2…3 RC | Рис. 6.18. Временная диаграмма сигнала; порог переключения VS |

6.4. Релаксационные схемы на компараторах

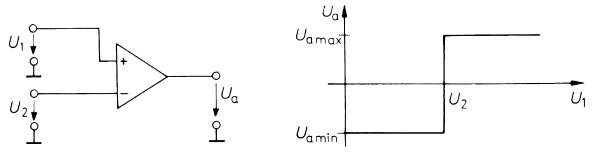

Операционный усилитель, работающий без отрицательной обратной связи (рис. 6.19), представляет собой компаратор.

6.4.1. Компараторы

Выходное напряжение компаратора составляет

Соответствующая передаточная характеристика приведена на рис. 6.20. Благодаря высокому усилению схема реагирует на весьма малое разностное напряжение U1 – U2 и потому хорошо подходит для высокоточного сравнения двух напряжений.

| Рис. 6.19. Операционный усилитель в качестве компаратора | Рис. 6.20. Передаточная характеристика |

При отклонении разности входных напряжений от нуля изменение выходного напряжения от одной границы рабочего участка переходной характеристики до другой

происходит постепенно (не мгновенно) в силу того, что скорость нарастания сигнала ограничена. У стандартных операционных усилителей с частотной коррекцией она

равна всего 1 В/мкс, так что переход от –12 до +12 В длится 24 мкс. Время восстановления усилителя после перегрузки увеличивает задержку.

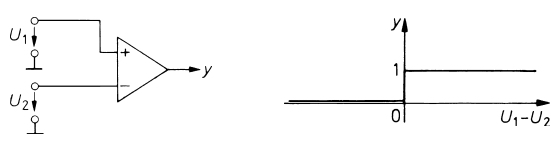

Существенное сокращение задержки обеспечивается специальными компараторными усилителями. Они конструируются для работы без обратной связи и отличаются особенно малым временем восстановления. Однако усиление, а, следовательно, и точность порога переключения у них несколько хуже, чем у операционных усилителей. Как правило, выход усилителя прямо подключается к схеме сдвига уровня позволяющей непосредственно управлять цифровыми микросхемами. Способ их применения и характеристика приведены на рис. 6.21 и 6.22.

| Рис. 6.21. Компаратор с логическим выходом y = 1 при U1 > U2 | Рис. 6.22. Передаточная характеристика |

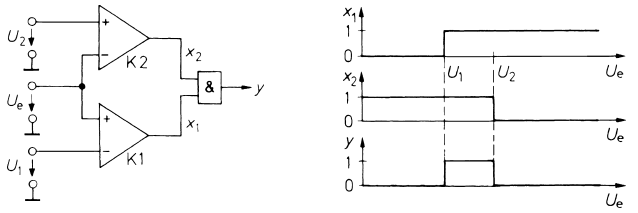

Двухпороговый компаратор

Двухпороговый компаратор позволяет определить, находится входной сигнал

в диапазоне между двумя пороговыми напряжениями или вне его. Схема на рис. 6.23

с двумя компараторами дает возможность установить, находится ли входное напряжение выше нижнего порога и ниже верхнего. Это условие выполняется, лишь если на выходах обоих компараторов присутствует логическая единица. Такое объединение обеспечивает логический элемент И. Осциллограммы на рис. 6.24 наглядно иллюстрируют принцип действия схемы. Двухпороговые компараторы выпускаются также в виде интегральных схем, например LTC1042 фирмы Linear Technology, CMP100 фирмы Burr Brown и AD1317 фирмы Analog Devices.

| Рис. 6.23. Двухпороговый компаратор; y = 1 при U1 < Ue < U2 | Рис. 6.24. Осциллограммы двухпорогового компаратора |