Парентеральные пути введения лекарственных средств

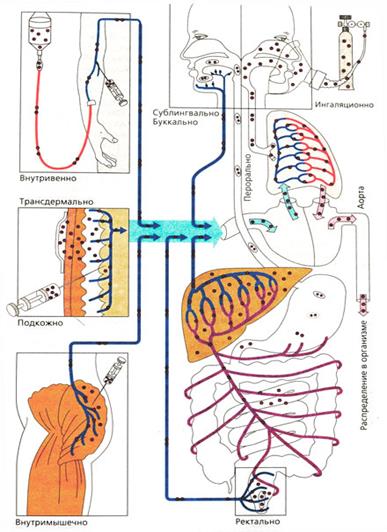

К ним относятся все способы, при осуществлении которых лекарства попадают в кровь, минуя ЖКТ.

Подкожный путь введения ЛС обеспечивает хорошую биологическую фильтрацию их через мембраны клеток и капиллярной стенки. Поэтому этим путем можно вводить водные, масляные растворы в объеме 1 — 2 мл. Лекарственное вещество при подкожном введении проходит следующий путь:

Подкожно-жировая клетчатка (лекарственные вещества быстрее всасываются из подкожной клетчатки передней стенки живота и плеча) →

→ кровь (лимфа) → полая вена → правые отделы сердца → малый круг кровообращения → левые отделы сердца → аорта → органы и ткани (лечебный эффект).

Преимущества подкожного пути введения:

- более высокая скорость поступления лекарств в системный кровоток по сравнению с пероральным (10–15 мин.);

- можно использовать ЛС белковой и пептидной природы;

- возможно создание депо препарата, обеспечивающее длительное лечебное воздействие («Эспераль» — для лечения алкоголизма).

Недостатки способа:

- болезненность инъекции;

- необходимость стерильности;

- возможность внесения инфекции;

- нельзя вводить вещества, обладающие раздражающим действием;

- невозможность использовать при шоковых состояниях, так как нарушено периферическое кровообращение.

Внутримышечное введение — один из самых частых способов парентерального введения лекарств. Используют депо-препараты, масляные растворы. Лечебный эффект наступает через 10–20 - 30 мин. Наиболее быстро резорбция идет из дельтовидной мышцы плеча, чаще же в практике инъекции делают в наружный верхний квадрант ягодичной мышцы (она более объемна, что важно при многократных инъекциях). Максимальный объем внутримышечной инъекции — 10 мл. Всасывание можно ускорить наложением грелки.

Преимущества внутримышечного пути введения :

- лекарство быстрее попадает в общий кровоток, так как мышцы кровоснабжаются лучше, чем подкожная клетчатка;

- инъекция менее болезненна;

- минует ЖКТ;

- возможность применения ЛС с умеренным раздражающим действием.

Недостатки метода:

- большая опасность повреждения нервных стволов и крупных сосудов;

- болезненный;

- требует спец. навыков;

- необходимость стерильности.

Внутривенное введение препаратов производят струйным или капельным способом. В вену вводят только водные, иногда спиртовые растворы с концентрацией спирта не более 30%. Данный способ обеспечивает быстрое появление лечебного эффекта, позволяет сразу прекратить введение препарата при развитии нежелательных реакций и осуществить точное дозирование лекарственного препарата. Внутривенный путь введения незаменим в экстренных ситуациях, когда жизни пациента угрожает опасность. Из периферических вен для введения лекарств наиболее часто используют локтевую вену (солидный диаметр, расположена поверхностно).

Достоинства способа:

- непосредственное поступление лекарственного вещества в кровь;

- можно вводить большие объемы ЛС;

- максимальная скорость наступления эффекта.

Недостатки способа:

- относительная сложность процедуры;

- необходимость стерильности;

- нельзя вводить масляные растворы, суспензии.

Внутриартериальное введение используется достаточно редко. Обычно этот способ используют для введения диагностических рентгеноконтрастных ЛС при ангиографии. Также этот способ введения применяют при необходимости достижения высоких концентраций препарата в каком-либо органе и избежания системного действия препарата. Для этой цели ЛС вводят непосредственно в артерию, кровоснабжающую данный орган (внутриартериальное введение цитостатика тиофосфамида в артерию, кровоснабжающую щитовидную железу, при раке).

Недостатки метода:

- сложная техника;

- возможность развития тромбоза;

- некроз снабжаемой ткани (стенки артерий содержат значительные количества катехоламинов, которые при введении веществ с раздражающими свойствами могут освобождаться и вызвать стойкий спазм сосуда с некрозом ткани).

Внутрикостный путь введения (в большеберцовую кость, в грудину, пяточную кость) используют при невозможности внутривенного или внутримышечного введения. По скорости распределения вещества в организме этот путь приближается к внутривенному. Используется этот путь довольно редко (при обширных ожогах, у детей), весьма болезненный.

Субарахноидальный путь используют для введения в спинномозговой канал (на уровне LIII–LIV) местных анестетиков (спинномозговая анестезия), а также при химиотерапии менингита (вводят препараты, плохо проникающие через гемато-энцефалический барьер (ГЭБ)). Процедура относительно сложна технически.

Трансдермальный путь введения. Кожа в целом ведет себя как более или менее (в железах) мощная липидная мембрана. Гидрофильные вещества (сахара, ионы) не всасываются кожей и действуют поверхностно (это относится к большинству антисептических веществ, антибиотиков). Липофильные вещества (спирт, стероидные гормоны и др.) проникают пропорционально их растворимости в жирах, но медленно. Всасывание лекарств через поврежденную кожу (мацерация, пролежни, трещины, ожоги, механические повреждения) резко усиливается.

Следует принимать в расчет, что в разных участках тела кожный барьер неодинаково прочен и меняется с возрастом. У детей, особенно раннего возраста, кожа более тонкая и нежная, липидорастворимые вещества всасываются через нее гораздо легче и могут вызвать нежелательные общие реакции. Активное втирание способствует проникновению лекарства в глубокие слои кожи и его всасыванию.

Мази, наложенные на очаг острого воспаления, препятствуют оттоку экссудата, потоотделению, повышают местную температуру, расширяют сосуды дермального слоя кожи и обостряют воспаление подобно своеобразному компрессу. Поэтому жирные мази не применяются при остром воспалении и мокнущих процессах. Они показаны при хроническом воспалении, где оказывают рассасывающее действие.

Препараты, растворимые в воде, и суспензии (болтушки) практически не всасываются через неповрежденную кожу и оседают на ней после испарения жидкости, оказывая охлаждающий эффект. Именно такие формы предпочтительны при острых воспалительных процессах.

В настоящее время созданы специальные лекарственные формы — пластыри с нанесенными на них лекарственными средствами, так называемые трансдермальные транспортные системы (например, с нитроглицерином).

Преимущества способа :

- отсутствие пресистемной элиминации;

- пролонгированный эффект.

Недостаток способа: возможность развития дерматита.

Ингаляционным путем вводят следующие лекарственные формы:

- аэрозоли (β-адреномиметики);

- газообразные вещества (летучие анестезирующие средства);

- мелкодисперсные порошки (натрия кромогликат).

Данный способ введения обеспечивает как местное (адреномиметики), так и системное (средства для наркоза) действие. Ингаляции лекарств производят с помощью специальной аппаратуры (от простейших спрей-баллончиков для самостоятельного применения больным до стационарных аппаратов). Учитывая тесный контакт вдыхаемого воздуха с кровью, а также огромную альвеолярную поверхность, скорость резорбции лекарств очень высока. Ингаляционно не применяют лекарственные средства, обладающие раздражающими свойствами. Нужно помнить, что при ингаляциях вещества сразу поступают в левые отделы сердца через легочные вены, что создает условия для проявления кардиотоксического эффекта.

Преимущества способа:

- быстрое развитие эффекта;

- возможность точного дозирования;

- отсутствие пресистемной элиминации.

Недостатки способа:

- необходимость использования сложных технических устройств (наркозные аппараты);

- пожароопасность (кислород).

Фармакокинетика

Фармакокинетика (греч. pharmakon лекарство kinētikos относящийся к движению) — раздел фармакологии, изучающий судьбу ЛС в организме, т.е. закономерности всасывания, распределения, метаболизма и выделения лекарственных средств.

Поступив организм ЛС подвергается всасыванию.

Всасывание (абсорбция) - процесс поступления ЛВ в кровеносную или лимфатическую систему из места введения, при котором ЛВ преодолевают липопротеиновые плазматические мембраны клеток. В кишечнике — это один слой эпителия, при всасывании с поверхности кожи — несколько клеточных слоев

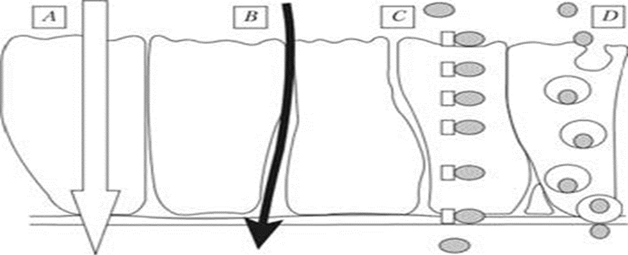

Основными механизмами всасывания являются (рис.1):

1. пассивная диффузия ( А) - проникновение веществ через мембрану в любом ее месте по градиенту концентрации (если с одной стороны мембраны концентрация вещества выше, чем с другой, вещество проникает через мембрану в сторону меньшей концентрации пассивно);

2. облегченная диффузия. Липидорастворимые лекарственные вещества проникают через биологические мембраны по градиенту концентрации, но с большей скоростью, чем при простой диффузии. Это обеспечивается специальными белками-переносчиками;

3. фильтрация (В) лекарственных веществ происходит в основном через межклеточные промежутки (поры), через которые проходит вода и растворенные в ней вещества.

4 активная диффузия (С). В этом случае перемещение лекарственных веществ через мембраны осуществляется с помощью специальных транспортных систем (молекул –носителей), содержащихся в самих мембранах. Отличием этого механизма транспорта от простой и облегченной диффузии является и то, что лекарственное вещество перемещается через мембрану против градиента концентрации (из области низкой в область высокой концентрации).

5 пиноцитоз (D). Процесс транспорта осуществляется посредством образования из структур клеточных мембран специальных пузырьков (вакуолей), в которых заключены частицы лекарственного вещества. Пузырьки перемещаются к противоположной стороне мембраны и высвобождают свое содержимое (экзоцитоз).

Рисунок 1.

Всасывание ЛВ при приеме внутрь будет зависеть от свойств растворимости ЛВ, ЛФ, рН желудка и кишечника, активности ферментов ЖКТ, перистальтики ЖКТ, приема пищи, дисбактериоза и т.д.

Учитывая то, что действие лекарств наступает при поступлении их в кровоток, а часть ЛВ утрачивается во время всасывания из ЖКТ и прохождения через печеночный барьер, был введен термин «биодоступность препарата» -это количество ЛВ в %, которое достигло плазмы крови, относительно исходной дозы препарата. 100% биодоступность препарата наблюдается при в/в введении.

Распределение. После введения в кровеносное русло лекарственное вещество распределяется по всем тканям организма. Распределение лекарственного вещества определяется его растворимостью в липидах, качеством связи с белками плазмы крови, интенсивностью регионарного кровотока, от возраста, пола; от массы жировых депо; от функционального состояния печени, почек, сердца; от способности преодолевать гистогематические барьеры.

Значительная часть лекарства в первое время после всасывания попадает в те органы и ткани, которые наиболее активно кровоснабжаются (сердце, печень, легкие, почки).

Факторы, влияющие на неравномерное распределение ЛВ (примеры):

1. интенсивность кровоснабжения: распределение ЛВ ↓ при шоковых состояниях, застойных явления при сердечной недостаточности;

2. способность проникать через биологические барьеры (гематоэнцефалический, гематоофтальмический. плацентарный). Стенки этих барьеров представляю собой многослойную мембрану, лишенную пор.

Гематоэнцефалический барьер – защищает клетки головного и спинного мозга). Через гематоэнцефалический барьер легко проникают липофильные вещества путем простой диффузии (например, тиопентал натрия – наркозное средство). Для полярных соединений (пенициллины, миорелаксанты) гематоэнцефалический барьер не проницаем. Гематоэнцефалический барьер гипоталамуса, гипофиза отличается повышенной проницаемостью для лекарственных веществ. Проницаемость гематоэнцефалического барьера повышается при менингите, арахноидите, гипоксии, черепно-мозговых травмах. Некоторые лекарственные препараты (кофеин, эуфиллин, лидаза) повышают проницаемость гематоэнцефалического барьера.

Гематоофтальмический барьер отделяет кровь капилляров от внутриглазной жидкости в камерах глаза.

Плацентарный барьер разделяет кровообращение матери и плода. На ранних стадиях беременности наблюдается большая порозность этого барьера и многие лекарства легко проникают в плод. Затем этот барьер «укрепляется» и приобретает свойства липидной мембраны. Но с 33 – 35-й недели беременности истончается плацента и значительно повышается проницаемость плацентарного барьера. Это создает опасную ситуацию для плода. Не проникают через плацентарный барьер крупномолекулярные вещества (инсулин, полиглюкин), а также гидрофильные ионизированные молекулы: миорелаксанты, ганглиблокаторы.

3. Способность депонироваться в различных органах и тканях: тиопентал натрия (наркозное средство) на 905 депонируется в жировой ткани и после прекращения наркоза может высвобождаться в течение 2-3 часов. вызывая длительный сон; сердечные гликозиды депонируются в крови (связываются с белками крови) и оказывают продолжительное действие и способны кумулировать; тетрациклины депонируются в костной ткани и т.д.

Большинство лекарственных средств подвергается в организме биотрансформации (метаболизму). В биотрансформации лекарственных средств принимают участие многие ферменты, в первую очередь микросомальные ферменты печени, а также кишечника и других тканей, в том числе плазмы. При биотрансформации вещества переходят в более водорастворимые метаболиты, что способствует их дальнейшему превращению и выведению из организма.

Активность ферментов печени зависит от:

− возраста больного: у новорожденных она не совершенна, поэтому многие ЛВ (левомицетин) для них очень токсичны, у лиц пожилого возраста – снижена, поэтому ЛВ им назначают в меньших дозах;

− пола больного: у мужчин активность микросомальных ферментов печени ↑, чем у женщин, т.к. синтез МФ стимулируется мужскими половыми гормонами);

− от функционального состояния печени;

− генетических особенностей6 у некоторых людей имеются нарушения структуры и функции микросомальных ферментов – энзимопатия;

− табакокурение: никотин ↑ метаболизм и ускоряет выведение ЛВ;

− состав пищи: употребление белков и углеводов ускоряет метаболизм;

Так же на активность ферментов печени могут влиять некоторые ЛП (↑ или↓). Например, фенобарбитал (снотворное средство) ↑ активность МФ и ослабляет действие ГКС, противозачаточных средств.

Следующий этап фармакокинетики – это выведение (экскреция) ЛВ из организма. Это заключительный этап фармакокинетики. ЛВ и их метаболиты экскретируются разными путями: почками (чаще всего), через желудочно-кишечный тракт, легкими, кожей, железами (слюнными, потовыми, слезными, молочными).

Почками в составе мочи. Выведение лекарственных веществ и их метаболитов резко страдает у больных с недостаточностью функции почек. В подобных условиях лекарства накапливаются в организме и при обычных дозах приводят к передозировке со всеми нежелательными эффектами. При отравлении ЛВ, которые выводятся через почки, их выведение можно ускорить применением мочегонных средств.

Экскреция с желчью. Вместе с желчью лекарственные вещества попадают в кишечник и выделяются с калом. Некоторые препараты могут подвергаться в кишечнике деконъюгации с помощью кишечной микрофлоры. В этом случае эти препараты могут повторно всасываться (например, дигитоксин). Экскреция легкими. Некоторые лекарственные вещества могут выделяться частично или полностью через легкие. Это - летучие и газообразные вещества (например, средства для наркоза), этиловый спирт, камфора и другие.

Экскреция грудными железами. Некоторые препараты могут легко проникать в грудные железы и экскретироваться с молоком матери. Возможны токсические эффекты проникающих в грудное молоко лекарственных средств на грудного младенца. Особенно опасны: противоопухолевые препараты, препараты лития, изониазид, левомицетин; препараты, вызывающие аллергию (бензилпенициллин).

Экскреция со слюной. Некоторые препараты могут попасть в слюну путем пассивной диффузии. Частично выделяются со слюной: парацетамол, лидокаин, клофелин

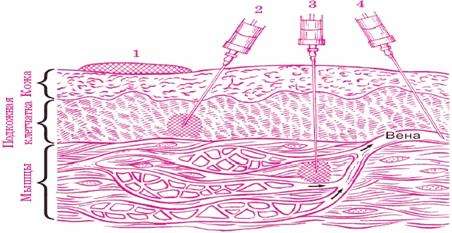

Рис. Пути введения ЛС: 1) Наружно 2) Подкожно; 3) Внутримышечно;

4) Внутривенно

Контрольные вопросы

1. Какие пути введения относятся к энтеральным?

2. Какие пути введения относятся к парентеральным?

3. Назовите преимущества и недостатки внутримышечного, внутривенного пути введения.

4. Какие растворы запрещается вводить внутривенно?

5. Что изучает фармакокинетика?

Литература

1. Конорев, М. Р. Курс лекций по фармакологии : для студентов 3 и 4 курсов фармацевт. фак. : в 2 т. : пособие. Т. 1 : / М. Р. Конорев, И. И. Крапивко, Д. А. Рождественский ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т", Каф. общ. и клин. фармакологии с курсом фак. повышения квалификации и переподгот. кадров. - Витебск : [ВГМУ], 2019. - 179 с.

2. Тамара Казанюк, И. Нековаль «Фармакология» : для студентов медицинских (фармацевтических) училищ. Всеукраинское специализированное издательство «Медицина» 2021, 9-е (переработанное и дополненное), 552 с.