Основные отличия человека от животного

1. Прямохождение, совершенство руки, как производящего орудия, усложненное строение мозга.

С развитием этих качеств происходило ослабление некоторых физических свойств (притупилась острота чувств, уменьшились физические силы, ослабели защитные свойства организма по отношению к неблагоприятным внешним факторам).

2. Человек обладает мышлением и членораздельной речью. Только человек может размышлять о своем прошлом, критически оценивая его, и думать о будущем, мечтая и строя свои планы.

Коммуникативными возможностями обладают и некоторые виды обезьян, и другие животные. Человек же умеет отражать действительность не только с помощью речи, но и с помощью музыки, живописи и других образных форм.

3. Человек способен к сознательной целенаправленной творческой деятельности:

– моделирует свое поведение и может выбирать различные социальные роли;

– обладает способностью предвидеть отдаленные последствия своих действий, характер и направленность развития природных процессов;

– выражает ценностное отношение к действительности.

4. Человек в процессе своей деятельности преобразует окружающую действительность, создает необходимые ему материальные и духовные блага и ценности. Осуществляя практически преобразующую деятельность, человек творит «вторую природу» – культуру.

Животные приспосабливаются к окружающей среде, которая и определяет их образ жизни. Они не могут производить коренных изменений в условиях своего существования.

5. Человек способен изготавливать орудия труда и использовать их как средство производства материальных благ.

Высокоорганизованные животные могут использовать естественные орудия (палки, камни) для определенных целей. Но ни один вид животных не способен изготавливать орудия с помощью раннее сделанных средств труда.

6. Человек воспроизводит не только свою биологическую, но и социальную сущность и поэтому должен удовлетворять не только свои материальные, но и духовные потребности. Удовлетворение духовных потребностей связано с формированием духовного (внутреннего) мира человека.

Человек – существо уникальное (открытое миру, неповторимое, духовно незавершенное); существо универсальное (способное к любому виду деятельности); существо целостное (интегрирует в себе физическое, психическое и духовное начала).

Если анализировать человека с позиций его возникновения и как представителя человеческого рода, то мы рассматриваем его с позиции антропогенеза – процесса появления человека (от греч. «антропос»- человек, «генезис» - происхождение). Однако только такой подход недостаточен для того, чтобы ответить на вопрос, почему люди одной и той же этнической общности отличаются друг от друга, почему мы выделяем выдающихся людей, поэтому с целью качественной характеристики, людей используются такие понятия, как индивид, индивидуальность и личность.

Индивид — это единичный представитель человеческого рода, конкретный носитель всех социальных и психологических черт человечества: разума, воли, потребностей, интересов и т.д. Индивид — наиболее употребляемый термин, под которым понимается некая усредненная единица, не имеющая индивидуальных качеств и обычно употребляемая в контекст — «один из…»

Т.е. социальная группа состоит из индивидов, каждый из которых обладает качествами группы, но не свойствами собственными. При этом не фиксируется ни возраст, ни пол, ни темперамент и другие качества.

Наряду с общими чертами, присущими всему человеческому роду, у него есть свои особые свойства, благодаря которым он отличается от других. Здесь и природные – рост, цвет глаз, строение тела, и социальные – интеллектуальный уровень развития, психологический склад, различная степень духовной культуры.

С понятием индивид тесно связано понятие индивидуальность. С индивидом их объединяет то, что их основа в своей сути является биологической, природной. Однако у индивидуальности она является более сложной и разносторонней. Прежде всего индивидуальность проявляет себя в природных и психических качествах человека, а если конкретизировать, то в памяти, темпераменте, характере, эмоциональности.

Индивидуальные оттенки имеет осознанная деятельность человека, в частности, его суждения, поступки, культурные запросы. И хотя они, по большому счету, не очень сильно отличаются от тех, которые присущи другим людям, представителям одной и той же социальной группы, тем не менее для индивидуальности характерно кое-что свое, отличное от других. Например, один человек воспринимает полученное известие о происшедшем в обществе спокойно, другой – с усмешкой, а третий – со скепсисом.

Индивид – это конкретный человек как представитель и носитель человеческого рода или как член социальной общности меньшего порядка (демографическая единица). Индивид – это социальный атом, первоэлемент общества. Это конкретный человек, как член социальной общности.

Термин индивид – характеризует человека, как одного из людей. Частность от общего. Не «единственный в своем роде», а «один из подобных». Особенности индивида зависят от общества и условий, в которых он формировался.

Предпосылкой формирования индивида является его индивидуальность, которая бывает генетической, биологической, психологической и социальной. Каждый человек ведет себя по-своему в той или иной ситуации.

Маугли, конечно, является человеком, но не является индивидом. У таких людей, как показала практика, не формируются речь, мышление и прямохождение.

Термин «индивидуальность» характеризует отличия человека от других людей, не только внешне, но и социально значимыми качествами. Индивидуален каждый человек, но степень этой индивидуальности различна.

Индивидуальность — это единство неповторимых личностных свойств конкретного человека. Это своеобразие его психофизиологической структуры (тип темперамента, физические и психические особенности, интеллект, мировоззрение, жизненный опыт).

Понятие «индивидуальность», употребляется для обозначения человека, как одного из многих, но с учетом его личных особенностей: внешний облик, манера поведения, характер, способности и т. п.

Индивидуальность (с точки зрения биологии) – специфические черты, присущие определенной особи, организму, в силу сочетания наследственных и приобретенных свойств.

Индивидуальность (в психологии) – целостная характеристика определенного человека через его темперамент, характер, интересы, интеллект, потребности.

Индивидуальность (философия) – неповторимое своеобразие какого-либо явления, включая и природные, и общественные.

В этом смысле индивидуальностью могут обладать не только люди, но и исторические эпохи.

Если индивид рассматривается как представитель общности, то индивидуальность – как своеобразие проявлений человека, подчеркивающая неповторимость и многосторонность его деятельности. Таким образом, в человеке соединяется много типичного (для других таких же), и неповторимое (свойственное только для него).

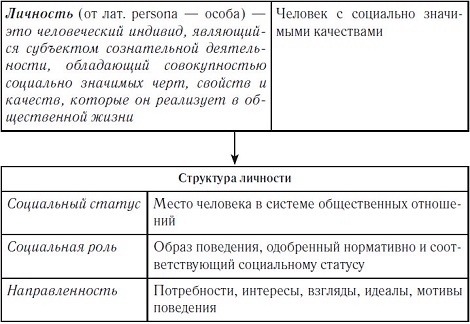

Личность.

Понятие «личность» неразрывно связано с общественными свойствами человека. Вне общества индивид не может стать индивидуальностью (тогда не с кем и не с чем сравнивать его свойства), а тем более личностью.

Личность (философия) – это человеческий индивид как субъект отношений и сознательной деятельности.

Личность – это человек как социальное существо, обладающее совокупностью духовных свойств, осуществляющее общение и деятельность.

Таким образом, личностью мы называем только социально активного человека, субъекта, а не только объекта общественных отношений.

Личность – один из самых сложных терминов в обществознании. Разные философы дают разные определения личности. Но все сходятся на том, что ко всем людям этот термин неприменим. Для того, чтобы считаться личностью, человек должен обладать определенными качествами. Чаще всего в числе таких качеств называют автономность человека, его самостоятельность в принятии решений и ответственность за их выполнение.

Понятно, что новорожденный ребенок не может быть автономным, то есть независимым от родителей, самостоятельно принимать решения он не может, да и ответственность брать на себя не захочет. Если спросить маленького ребенка, только что разбившего чашку, кто разбил чашку, он скорее всего скажет: «Не я».

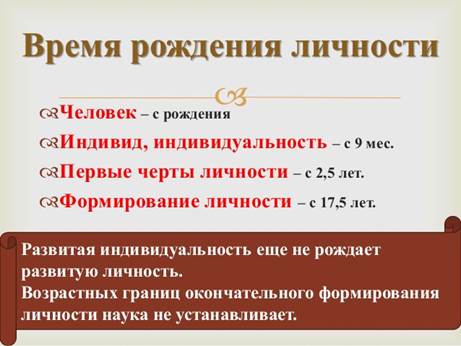

Процесс формирования личности идет постепенно, в ходе социализации, то есть усвоения человеком социальных ролей и культурных норм. У ребенка в возрасте 3-4 лет начинается период «я-сам», когда он сам хочет принимать участие в тех или иных действиях. Вот этот момент многие психологи и считают началом процесса формирования личности. Личностью не рождаются, а становятся (А.Н.Леонтьев).

Кроме социализации, есть и еще одна предпосылка превращения индивида в личность. Это труд (практика), в котором проявляются качества личности, ее черты характера, образ мышления и поведения. Пока человек не начнет действовать, мы не сможем определить, насколько сложились у него личностные качества. Процесс формирования этих качеств будет продолжаться всю жизнь.

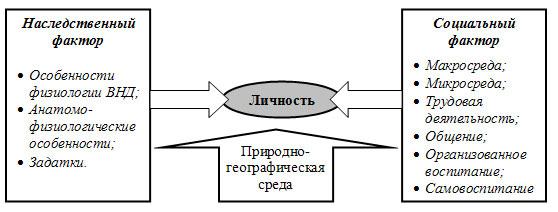

Под влиянием разных обстоятельств – и социальных, и биологических – сформировавшиеся личностные качества также будут разными.

Социально - значимые качества определяют личностное в человеке. Человек влияет на других людей, и они влияют на него. Каждый человек напрямую зависим от общества, в котором он живет. Таким образом, социально-значимые качества — это качества, которые формируются в обществе и необходимы человеку для жизни в нем. Мы рассматриваем социально-значимые качества личности, которые формируются в ходе социализации, как качества, которые не даются человеку от природы и не является его генетическим достоянием или особенностью.

· Самостоятельность

· Ответственность

· Склонность к сотрудничеству

· Социальная ответственность

· Активность

· Эмоциональная устойчивость

· Направленность на самореализацию в деятельности

· Рефлексия

· Патриотизм

· Ориентированность на семью

· Толерантность

Формирование социально-значимых качеств личности происходит в течение всей жизни в процессе взаимодействия с другими людьми путем усвоения и присвоения индивидом общественно выработанного опыта.

Социально-значимые качества личности проявляются в ее действиях, поступках и отношении к другим людям. По этим проявляющимся во вне поступкам можно в известной степени судить о внутреннем мире человека, его нравственных качествах (как положительных, так и отрицательных).

Индивидом рождаются, индивидуальность приобретают, а личностью становятся в процессе социализации.

Социализация — это процесс усвоения и дальнейшего развития индивидом знаний, культурных норм, традиций и социального опыта, необходимых для жизнедеятельности в обществе.

Различают следующие этапы социализации:

- начальный — семья, детские дошкольные учреждения;

- средний — школа; техникум, вуз;

- завершающий — освоение новых ролей: супруга, родителя, бабушки и т. д.

На процесс социализации оказывают влияние агенты социализации — разнообразные факторы и конкретные люди, ответственные за обучение других людей культурным нормам и оказание им помощи в освоении различных социальных ролей.

- Агенты первичной социализации — родители, близкие и дальние родственники, друзья, учителя и т. д.

- Агенты вторичной социализации — средства массовой информации (СМИ), образовательные учреждения, производственные предприятия и т. д.

Институты социализации — это социальные учреждения, влияющие на процесс социализации и направляющие его. Институты социализации также подразделяются на первичные и вторичные.

Первичными институтами социализации могут быть семья, школа, вуз, вторичными — СМИ, армия, церковь.

Первичная социализация личности осуществляется в сфере межличностных отношений, вторичная — в сфере социальных отношений.

Жизненный цикл человека составляют определенные возрастные этапы: детство, юность, зрелость и старость. Возрастные границы этих этапов довольно размыты. Тем не менее существуют те признаки, по которым можно отличить ребенка от юноши или зрелого человека от старика. В зависимости от возраста различают и этапы социализации. Период детства и юности составляет начальную социализацию, период зрелости и старости — продолженную. На человека в процессе социализации оказывают влияние родители, школа, друзья (на стадии начальной социализации), а затем институт, армия, работа, государство (на стадии продолженной социализации).

Не последнюю роль в социализации играет воспитание — привитие человеку распространенных в обществе ценностей и идеалов. Воспитание, как отмечалось выше, представляет собой процесс целенаправленного воздействия на человека для формирования у него определенных качеств. Но существует и другая сторона воспитания, а именно, стихийное усвоение правил поведения. В первом случае воспитание осуществляют родители, школа, вуз. Во втором — ребенок воспринимает образцы поведения, подражая родителям, старшим товарищам, кумирам кино, эстрады, спорта. Целенаправленное воспитание всегда связано с задачей сформировать у ребенка совокупность положительных качеств. Стихийно же усваиваться могут и отрицательные образцы поведения.

В воспитании целенаправленное и стихийное могут соответствовать друг другу, а могут и вступать в конфликт, например, когда родители постоянно говорят ребенку о вреде курения, а сами курят. Поэтому процесс воспитания предполагает ответственность и самоконтроль со стороны родителей.

Но воспитание не заканчивается со взрослением человека. Процесс усвоения норм поведения продолжается всю жизнь. Меняется только его направленность. Если в детстве человека воспитывали окружающие, то с возрастом он сам воздействует на себя, заставляя совершать те или иные поступки. Такой процесс называется самовоспитанием.

Самовоспитание — свойство развитой личности. Оно требует наличия силы воли и стремления к более высоким результатам. Неудовлетворенность достигнутым положением, приложение усилий к продвижению вперед, состояние постоянного поиска — признаки, свидетельствующие о статусе личности. Общество, состоящее из ярких личностей, развивается более динамично и быстрее движется по пути социального прогресса.

Возможна ситуация, когда несмотря на благоприятные условия процесс развития личности приостанавливается, так как сам человек не прикладывает к этому никаких усилий. Для формирования личности необходимо стремление человека к самосовершенствованию. В каждом человеке заложен огромный потенциал, который может раскрыться только если человек сам ставит перед собой цели и предпринимает попытки их достижения.

Не последнюю роль в становлении личности играют способности человека. Способностями называют индивидуально-психические качества человека, которые позволяют ему успешно приобретать знания, умения и навыки. Чем шире круг интересов человека, тем проще выявить его подлинные способности. Нередки случаи, когда родители заставляют ребенка заниматься каким- либо видом деятельности (математикой, спортом), а он имеет способности в совершенно иной сфере (например, в литературе и искусстве).

Ярко выраженная способность называется талантом. Способность и талант — врожденные качества. Но если их не развивать, они могут угаснуть. Талант нужно вовремя увидеть в человеке. Это задача родителей, школы, других общественных институтов. Развитие же таланта во многом зависит от самого человека. Талантливого человека, постоянно развивающего свои способности и достигшего высоких результатов в своей деятельности, мы называем гением. Все гениальные люди, оставившие свой след в истории, были личностями.

Но не только таланты и гении становятся личностями. Личность — это результат становления индивида, развития его способностей, накопления опыта. Личность характеризуется развитым самосознанием, твердой жизненной позицией, умением принимать решения и способностью нести ответственность за свои поступки. Она всегда имеет свою точку зрения на те или иные проблемы и в некоторых случаях может противопоставлять себя обществу. Личность отличается развитой силой воли, способностью заставить себя действовать так, как это необходимо в данной ситуации.

В науке выделяются два подхода к рассмотрению личности:

Первый рассматривает личность через главные для человека сущностные характеристики. Личность выступает как активный участник свободных действий, как субъект познания и изменения мира. Личностными при этом являются такие качества, которые определяют образ жизни и самооценку индивидуальных особенностей. Другие люди так же оценивают личность, сравнивая с установленными в обществе нормами.

Второе направление изучения личности рассматривает ее через набор функций или ролей.

Социальная роль представляет собой совокупность требований, которые предъявляются обществом к лицам, занимающим конкретную социальную позицию.

Человек, действуя в обществе, проявляет себя в разных обстоятельствах в зависимости не только от индивидуальных черт, но и от общественных условий. Человек может одновременно осуществлять действия, выполняя разные социальные роли – работника, семьянина, спортсмена, ученика, геймера и т.д. В этих ролях человек может себя проявлять умелым, старательным, заинтересованным или равнодушным, заботливым, упорным или ленивым. Для личности характерно проявление активности.

Через набор ролей и их выполнение, организуя свою деятельность и отношения, индивид предстает как человек. Александр Григорьевич Асмолов, один из самых известных специалистов в области социальной психологии, утверждает, что «Индивидом рождаются, личностью становятся, а индивидуальность отстаивают».

Факторы формирования личности:

ВНД – высшая нервная деятельность: это процессы, происходящие в высших отделах центральной нервной системы животных и человека. К этим процессам относят совокупность условных и безусловных рефлексов, а также высших психических функций, которые обеспечивают адекватное поведение животных (в том числе и человека) в изменяющихся окружающих природных и социальных условиях, изменениях внутри организма. К высшим психологическим функциям относят опосредованные (то есть, не природные, «натуральные», а возникшие в ходе культурного развития) восприятие, воображение, память, мышление и речь.

Высшую нервную деятельность следует отличать от работы центральной нервной системы по синхронизации работы различных частей организма между собой. Высшую нервную деятельность связывают с нейрофизиологическими процессами, проходящими в коре больших полушарий головного мозга и ближайшей к ней подкорке.