Вопросы для самоконтроля

Военно-профессиональная деятельность. Боевые традиции Вооруженных Сил России.

Особенности военно-профессиональной деятельности

Военная служба является видом человеческой деятельности, обладающим не только высокой социальной значимостью, но выходящим за пределы обыденного, связанным с особыми условиями. Вооруженная защита Отечества во все времена считалась почетной обязанностью и долгом каждого гражданина. При этом армия всегда рассматривалась как частица общества, поэтому в ней находят отражение все те социально-экономические и политические процессы, которые происходят в обществе, а также все закономерности международной обстановки.

Конец XX -- начало XXI в. характеризуются возникновением целого ряда очагов военной напряженности, которые связаны не с проблемами во взаимоотношениях между государствами, а с усилением международного терроризма. Поэтому и в новом XXI в. существует необходимость вооруженной защиты страны, а следовательно, военно-профессиональная деятельность сохраняет свою высокую социальную значимость. Каковы же особенности этой деятельности?

Военно-профессиональная деятельность -- это деятельность по защите Отечества. В ней можно выделить многочисленные компоненты. В первую очередь это два следующих основных вида: деятельность в боевых условиях (боевая деятельность) и деятельность в обычных (мирных) условиях. Рассмотрим данные виды деятельности более подробно.

Боевая деятельность -- это активность военнослужащих по достижению целей вооруженной борьбы. Следует отметить, что боевая деятельность весьма специфична по своим целям и задачам, условиям, средствам, трудностям, психологическому содержанию. Она имеет свои психологические закономерности, определенную внутреннюю структуру, цели, мотивы, способы, через которые на ее течение оказывают влияние ряд факторов: военно-политический, военно-технический, идеологический и психологический, вид оружия, руководство коллективом, проводимая в бою воспитательная работа, боевая и психологическая подготовка личного состава.

На психологическое содержание и структуру боевой деятельности накладывает отпечаток то, что в бою решаются сложные задачи, связанные с опасностью для жизни, уничтожением ценностей, огромными разрушениями, потерями в людях и технике, различного рода лишениями и неудобствами. Ведение боя сопряжено с повышением моральной и юридической ответственности за точное исполнение обязанностей, требует крайнего психического и физического напряжения всех сил военнослужащих.

Как было сказано выше, любая человеческая деятельность имеет свои мотивы. Боевая деятельность не является исключением. Если говорить о мотивах начала боевых действий на уровне государства, то основной причиной здесь практически всегда является возникновение реальной угрозы целостности и безопасности страны. В свою очередь, ведение боевых действий предполагает проявление определенной активности со стороны конкретных людей (военнослужащих). Вместе с тем деятельность людей в боевых условиях (боевая деятельность военнослужащих) имеет свои побудительные мотивы, к числу которых относятся: потребности, чувства, желания, стремления, интересы, идеалы, убеждения и т. д.

Бесспорно, важнейшей потребностью в бою является стремление человека выжить. Это нормальная, генетически обусловленная потребность в самосохранении. Однако у разных людей она может проявляться по-разному и может иметь различные последствия - как для конкретного человека, так и для его социального окружения. Например, один человек активно и целенаправленно овладевает боевой техникой и современными приемами ведения боя, поскольку понимает, что в бою больше шансов выжить у того, кто лучше подготовлен. В то же время другой человек в боевой обстановке стремится избегать опасных ситуаций, старается укрыться за спинами своих товарищей, т. е. проявляет трусость [ 36].

Важнейшим социальным мотивом боевой деятельности военнослужащих является защита своей Родины, своей семьи, своих близких. Именно этот мотив побуждал тысячи людей в годы Великой Отечественной войны жертвовать собой во имя общей победы. Данный мотив по своему характеру социален: он не возникает у человека с момента рождения, а формируется в процессе его воспитания и социального развития, проявляется в различных поступках, отражается в мировоззрении и убеждениях. Поэтому обязанность каждого военнослужащий сверхсрочной службы состоит в воспитании у своих подчиненных патриотических чувств, в формировании у них готовности 1 выступить на защиту Родины.

Как известно, любая деятельность преследует определенные цели. Посредством боевой деятельности военнослужащие добиваются достижения ближайших и более отдаленных целей. Ближайшая цель боевой деятельности может заключаться в точном исполнении своих обязанностей, связанных с задачей, поставленной перед отделением, расчетом, экипажем, взводом. Отдаленная цель боевой деятельности -- разгром врага, достижение полной победы над ним.

Достижение целей в бою протекает в специфических условиях, отражающих характер войны в целом, -- в опасной, полной неожиданностей и сильных воздействий обстановке. Поэтому боевая деятельность -- это сложная форма целенаправленного взаимодействия между военнослужащими и боевой обстановкой. Добиваясь осуществления целей в бою, военнослужащим необходимо считаться с боевой обстановкой, учитывать ее вероятные изменения, преодолевать отрицательные влияния, максимально и творчески использовать оружие, знания, навыки, умения, боевые качества. Выполняя свои обязанности, военнослужащий вынужден мысленно предвидеть возможный ход и результат своих действий, сравнивать их с тем, что было задумано, следить за обстановкой, контролировать свое поведение.

Следует отметить, что в любой деятельности изменение условий обусловливает «запуск» адаптационных механизмов, которые обеспечивают приспособление к изменившимся условиям деятельности. Боевой деятельности тоже свойственны свои адаптационные механизмы, но в то же время полной адаптации к условиям боя никогда не наступает, поскольку человек не в состоянии привыкнуть к постоянной угрозе его жизни. Рано или поздно в боевых условиях должен произойти срыв адаптации, причем у одних людей это происходит очень рано, а у других значительно позднее. Данное обстоятельство связано не только с условиями, в которых оказался индивид, но и с его личностными особенностями. Поэтому в процессе боевой подготовки командиры всех степеней обязаны формировать у подчиненных те личностные качества, которые обусловливают успешность деятельности в экстремальной обстановке. К их числу прежде всего следует отнести эмоционально-волевую устойчивость, толерантность (устойчивость) к стрессу, морально-нравственную нормативность и др.

Характер современного боя и новое оружие усложнили боевую деятельность, предъявляют повышенные требования к моральной и психологической готовности личного состава частей и подразделений при достижении целей вооруженной борьбы. Поэтому особенно актуальным является выявление психологических условий эффективности и надежности боевой деятельности военнослужащих. Для военной теории и практики важно знать, как влияет война, бой на психику людей, как управлять их поведением в условиях боевой деятельности, предупреждать и преодолевать неуверенность, страх и побуждать к умелым и самоотверженным действиям. Изучение боевой деятельности помогает понять сущность и условия психологической устойчивости и готовности воинов к боевым действиям, пути создания психологических моделей современных боевых действий.

Другой вид военно-профессиональной деятельности -- это деятельность в обычных, мирных условиях. На первый взгляд она вряд ли существенно отличается от той деятельности, которой человек занимался до призыва в ряды Вооруженных сил или поступления на военную службу по контракту. Но такое мнение ошибочно. Молодой человек, призванный для прохождения действительной военной службы, поступивший в военно-учебное заведение или изъявивший желание служить по контракту, прежде всего, вынужден отказаться от привычных стереотипов поведения. Это связано с особенностями прохождения военной службы. Например, осуществление принципа единоначалия предполагает осознанное подчинение своей воли, желаний воле другого человека -- командира, что в социально-психологическом плане сопровождается ограничением степени личной свободы и активности выбора. Необходимость ограничения степени личной свободы обусловлена и строгой регламентацией военной службы (сюда можно отнести обязательность выполнения распорядка дня и т. п.).

Другой особенностью деятельности военнослужащих является постоянная готовность выполнить свое профессиональное предназначение в любое время и в любых условиях, в том числе и при непосредственном риске для жизни, что само по себе вызывает определенное психологическое напряжение. По сути, военно-профессиональная деятельность в мирное время -- это деятельность, связанная с подготовкой к участию в боевых действиях. Она предполагает изучение боевой техники, овладение приемами ведения современного боя, формирование готовности применить полученные знания в бою.

Также следует отметить, что психологическое напряжение обусловлено и отрывом молодого человека от привычного социального окружения (семьи, друзей и т. п.), адаптацией к новому коллективу, ограничением жизненных перспектив, некоторой «информационной блокадой». Следует подчеркнуть, что с призывом на военную службу у молодого человека происходит изменение режима дня и системы питания, увеличиваются физические нагрузки, что в целом обусловливает перестройку энергетических и обменных процессов.

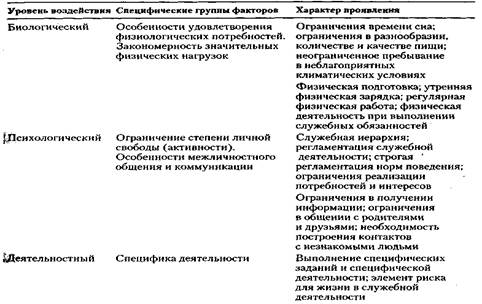

Следовательно, с призывом на военную службу или поступлением на нее по контракту человек оказывается в совершенно новых, отличных от предыдущей жизни условиях. Психологические исследования позволили выявить основные особенности военно-профессиональной деятельности в мирное время. В процессе данных исследований примерно тысяче военнослужащих срочной службы, прослуживших не менее 6 месяцев, было предложено указать 10 основных, по их мнению, отличий военной службы от предшествующей деятельности. Полученные результаты были подвергнуты всестороннему анализу, результаты которого представлены в Табл.1.

Классификация специфических факторов военной службы в зависимости от характера, предъявляемых ими требований и уровня воздействия на субъект деятельности

Табл. 1

Как следует из данной таблицы, существует целый перечень факторов, оказывающих специфическое воздействие на военнослужащих. При этом данное воздействие в зависимости от особенностей того или иного фактора может осуществляться на одном из трех уровней: биологическом, психическом и деятельностном. Проведенные исследования позволяют говорить о том, что военно-профессиональная деятельность существенно отличается от других видов социальной деятельности. Данные отличия обусловливают необходимость адаптации человека к новым условиям при поступлении его на военную службу.

Профессиональная деятельность современных военнослужащий сверхсрочной службы весьма разнообразна. С одной стороны, это обусловлено сложной структурой Вооруженных сил, наличием различных воинских специальностей, с другой -- с развитием человеческого общества происходит усложнение самой воинской службы. Сегодня военнослужащему уже недостаточно иметь хорошее физическое развитие, он еще должен обладать и определенными знаниями, без которых невозможно грамотно эксплуатировать военную технику, а, следовательно, одержать победу в современной войне. В военно-профессиональной деятельности военнослужащего сверхсрочной службы можно выделить несколько основных направлений: управление деятельностью воинского коллектива; воспитание и обучение личного состава подразделения (части); постоянное совершенствование своих профессиональных навыков и знаний. [ 19 ]

Вообще, деятельность можно определить как специфический вид активности человека, направленный на познание и творческое преобразование окружающего мира, включая самого себя и условия своего существования. Деятельность человека выступает сначала как практическая, материальная деятельность. Затем из нее выделяется деятельность теоретическая. Всякая деятельность состоит обычно из ряда актов-действий или поступков, основанных на тех или иных побуждениях или мотивах и направленных на определенную цель [37].

Деятельность субъекта всегда связана с некоторой потребностью являясь выражением нужды субъекта в чем либо, потребность вызывает его поисковую активность , в которой проявляется пластичность деятельности - ее уподобление свойствам независимо существующим от нее объектов. В этой подчиненности объекту, уподоблением ему заключается детерминированность деятельности внешним миром. В процессе этого уподобления происходит " нащупывание" потребностью своего предмета, ее опредмечивание, превращение в конкретный мотив деятельности . В дальнейшем деятельность субъекта направляется уже не самим объектом, а его образом, возникающим в поисковой ситуации [ 30 ].

Содержание деятельности не определяется лишь предметным содержанием потребности, удовлетворяемой этой деятельности. Человек учитывает ситуацию, наличие субъективных и объективных возможностей, наличие цели отсутствие противоположных потребностей, действующих в одном направлении с основной потребностью. И лишь затем он на основании мотива, который имеет для субъекта данное поведение и переживается как субъективное основание решения действовать так, а не иначе, субъект оправдывает, санкционирует данное поведение. Мотив заменяет одно поведение другим, менее приемлемое более приемлемым и этим путем создает возможность определенной деятельности.

Однако анализ многих видов трудовой деятельности показал, что наиболее значимым фактором регуляции поведения является эмоциональная устойчивость. Мотивация может даже превышать оптимальный для действия уровень, но поведение осуществляется неэффективно вследствие дезорганизующей роли эмоционального состояния. Оказалось, что мало владеть приемами самопобуждения, надо еще уметь регулировать свои состояния. Были выявлены зависимость эмоциональной устойчивости от морально-волевых качеств человека, умения произвольно тормозить нежелательные эмоциональные реакции; - связь с общей тренированностью человекав произвольной саморегуляции различных процессов [ 15 ]

Особенно ясна эта тенденция сдвига интереса с мотивационной регуляции к регуляции эмоциональной проявилась в деятельности людей военных специальностей, т. к. военная служба - это специфический вид деятельности, отличающийся высокой слаженностью. напряженностью, огромным разнообразием форм. Содержание воинской деятельности определяется сущностью войны как продолжения политики другими средствами, средствами вооруженной борьбы. Эта борьба - бой или боевая деятельность - и выступает наиболее концентрированным выражением, самой интенсивной воинской деятельности. Вместе с тем она интегрирует в себе многие другие виды деятельности : политечеекую, правовую, нравственную, педагогическую, хозяйственную и т. д.

Более частичным понятием по отношению к воинской деятельности является понятие " военно-профессиональная деятельность" отражающее процесс все более глубокого и полного разделения воинского труда, усложнения его содержания, повышения требований к личностным и специальным качествам военнослужащего. Субъектом воинской деятельности в целом является весь личный состав армии и флота.

Рассматривая воинскую деятельность как процесс выполнения военнослужащими задач воинской службы, изучения боевой техники, несения боевого дежурства, ведение боевых действий против врага и т.д. В ней выделяются следующие компоненты: осознание воином поставленной перед ним задачи; оформлением мотивов и выработку планов предстоящих действий; применение средств и приемов деятельности (оружия и боевой техники); регулирование действий в соответствии с задачей; оценку и сличение полученных результатов с тем, что требовалось или предлагалось сделать [ 11 ].

Для большинства современных психологических разработок характерно выделение ведущей роли мотивационных аспектов в психологической структуре деятельности. И это не случайно непосредственное обращение к мотивационно-личностному анализу деятельности является одним из ведущих требований системного подхода. В настоящее время резкое повышение технической оснащенности и информационной насыщенности воинского труда ведет к ряду психологически значимых изменений в его содержании : увеличению скорости обработки информации, принятия решения и производства исполнительных действий; возрастанию удельного веса в системах управления непосредственно ненаблюдаемых процессов, отсутствия во многих случаях прямого контакта с противником, дистанционному управлению средствами вооруженной борьбы, возрастанию значимости для исхода боя каждого отдельного решения и практического действия; необходимости длительное время находиться в высокой степени готовности к уничтожению противника способного неожиданно, в считанные секунды появиться в зоне боевого действия и др. Все это, не снижая требований к готовности человека переносить большие физические нагрузки, по-новому ставит вопрос о позновательно-теоритических возможностях военнослужащего - устойчивости его внимания, скорости и точности восприятия , быстроты и гибкости мышления, самостоятельности, готовности принять решение в условиях жесткого лимита времени, психологической устойчивости, решительности [22].

Воинская деятельность сегодня носит выраженный коллективный характер. Использование современных технических систем не только предполагает распределение функций между членами расчета, экипажа иметь коллективисткую внутренную направленность. Как отмечал советский психолог Горбов Ф., " В некоторых случаях даже беспорное личное качество, определенное в индивидуальном плане .. имеет лишь относительную готовность для определения того вклада, который будет сделан данным лицом в период совместной групповой деятельности." [8].

Современное оружие, способы его применения вызывают необходимость объединять значительные массы людей и техники в различные комплексы и сложные системы. Элементы этих систем находятся в сложной взаимосвязи на больших пространствах. Роль каждого элемента (расчет, экипаж, отдельный человек) небывало возросла. Нередко от одного человека зависит успех всей системы. Но и роль отдельного человека высоко оценивается лишь в том случае, если безошибочно действовал весь комплекс [ 22 ]

Таким образом, как и во все времена, воинская деятельность сегодня характеризуется постоянной опасностью; она связана с риском для жизни т.к. военнослужащие являются первым объектом поражения со стороны противника. Все средства массового поражения направлены, прежде всего, против живой силы. Большую опасность для военнослужащих таят в себе вооружение и боевая техника самих Вооруженных Сил. Степень этой опасности в решающей степени зависит от уровня профессиональной пригодности и подготовленности солдат к выполнению должностных обязанностей, а также требует от них мужества, смелости, самообладания, выдержки, способности преодолеть страх, готовности к самопожертвованию и других волевых качеств личности.

4.14. Боевые традиции Вооруженных сил Российской Федерации.

Боевые традиции российских Вооруженных сил — это исторически сложившиеся в армии и на флоте, передающиеся из поколения в поколение правила, обычаи и нормы поведения военнослужащих, связанные с выполнением боевых задач и несением воинской службы.

Вооруженные силы каждого государства мира имеют свои боевые традиции. Их содержание определяется историческими условиями формирования, государственным и общественным строем страны, характером и предназначением вооруженных сил.

Воинские традиции далеко не однородны. Одни из них являются общими для всех вооруженных сил, другие присущи определенному роду или виду войск, третьи характерны для той или иной воинской профессии. На формирование и проявление воинских традиций также влияют условия деятельности воинских коллективов, отношения складывающиеся в них.

В целом воинские традиции подразделяются:

- по степени общности — на общие (характерные для всех Вооруженных сил) и частные (характерные для определенного вида Вооруженных сил, рода войск и т.д.);

- по степени устойчивости — на устоявшиеся, отмирающие и возрождающиеся;

- по степени общественной значимости — на боевые, ратно-трудовые и воинского быта.

Наиболее значимыми среди воинских традиций являются боевые, так как именно они определяют поведение воинов и воинских коллективов в ходе боевых действий или в условиях, приближенных к боевым.

К боевым традициям воинов российских Вооруженных сил относятся:

- беззаветная преданность Родине и постоянная готовность к ее защите;

- верность воинской присяге и воинскому долгу, умение стойко переносить трудности военной службы;

- любовь к своей части, кораблю, воинской специальности;

- верность боевому знамени части, военно-морскому флагу корабля;

- войсковое товарищество и коллективизм;

- уважение к командиру и защита его в бою;

- гуманное отношение к поверженному врагу, населению зарубежных стран и пленным;

- постоянное стремление к овладению военно-профессиональными знаниями, совершенствование своей выучки и воинского мастерства, высокая бдительность, поддержание постоянной боевой готовности своей части, корабля.

В тяжелых испытаниях родилась и крепла основополагающая традиция — любовь к своему Отечеству, постоянная готовность выступить на его защиту.

На Руси исстари ненавидели захватчиков, врагов Отечества, презирали изменников и предателей. «Любить Родину — значит быть непримиримым к ее врагам» — эта истина пронесена через века.

Измена Родине — тяжелое преступление, которое никогда не может быть искуплено. Презрение к предателю в людской памяти остается навсегда. Даже его родные и близкие покрываются позором этого преступления; не в силах вынести осуждающие взгляды соседей, земляков, они часто меняют место жительства. В настоящее время измена Родине (государственная измена) считается уголовным преступлением и карается по закону.

Патриотизм русских воинов проявлялся и проявляется прежде всего в верности присяге и воинскому долгу, в храбрости в бою.

Начиная с Петровской эпохи принцип наименования полков по месту их формирования или длительной дислокации становится твердым правилом Русской армии. Эти наименования, освещенные огнем боев, со временем стали символами воинской славы. Позднее появилась еще одна традиция — присваивать воинским единицам имена прославивших их полководцев или особо отличившихся бойцов.

Исключительно важными традициями армии и флота всегда были войсковое товарищество и коллективизм. Еще со времен Суворова главной заповедью российского солдата стало крылатое выражение: «Сам погибай, а товарища выручай». Трудно переоценить значение фронтовой дружбы — она действительно крепкая. В этом сумело убедиться не одно поколение солдат и матросов, в том числе наших современников.

Защита командира в бою всегда считалась высшим проявлением войскового товарищества. История свидетельствует о многих примерах героических действий по спасению командиров в боевой обстановке.

Не только в российской армии, но и во всех армиях мира присутствует традиция бережно сохранять память о павших героях. В пламени Вечного огня, величественных мемориалах и скромных обелисках, в произведениях литературы и искусства, но главное — в сердцах потомков навсегда сохранится образ тех, кто первым поднимался в атаку, кто стоял насмерть на поле боя, кто не сломился под пытками и не выдал военной тайны.

Боевые традиции имеют огромное значение для поддержания морально-психологического климата внутри каждого коллектива. Поэтому неслучайно, что многие нравственные нормы, лежащие в основе традиций, закреплены в военной присяге и воинских уставах. В результате традиции становятся не только морально необходимыми, но и юридически обязательными.

Быть верным боевым традициям для каждого солдата или матроса означает:

- точно соблюдать требования законов, военной присяги, уставов, приказов и распоряжений;

- быть готовым вступить в бой и выполнить свой долг;

- настойчиво совершенствовать боевое мастерство, умело владеть оружием и боевой техникой;

- умело действовать в обстановке, приближенной к боевой, на учениях и маневрах, в полетах, морских и океанских походах;

- строго хранить военную и государственную тайну, проявлять бдительность;

- дорожить дружбой и войсковым товариществом;

- помогать командирам в укреплении воинской дисциплины, поддержании организованности и порядка, в сплочении воинского коллектива.

В развитии традиций большую роль играет преемственность поколений. Без того ценного, что накоплено предшествующими поколениями, новое поколение обойтись не может. Более того, перенимание опыта старших, опора на все лучшее, что в нем есть, развитие и обогащение этого опыта — обязательное условие благополучия любого общества.

В § 4.11 мы с вами уже говорили о воинской чести.

Г.оп некая честь — это нравственные внутренние качества и принципы воина (воинского коллектива), характеризующие его поведение, отношение к выполнению воинского долга.

Требования воинской чести, относящиеся к выполнению воинского долга, закреплены в военной присяге и общевоинских уставах и помимо моральной имеют правовую основу. В Уставе внутренней службы Вооруженных сил записано: «Военнослужащий должен с достоинством нести высокое звание защитника Российской Федерации, дорожить честью и боевой славой Вооруженных сил, своей воинской части и честью своего воинского звания. Символом воинской части является боевое знамя».

Почитание воинского знамени, верность ему, сохранение его в бою относится к числу наиболее давних традиций русской армии и флота. Знамя объединяло и вдохновляло бойцов, придавало им организованность и силу. Традиция поклонения боевому знамени пронесена через века и свято чтится сегодня.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие виды воинских традиций различают в российской армии?

2. Перечислите боевые традиции воинов российских Вооруженных сил.

3.Что означает для каждого солдата или матроса быть верным боевым традициям?

4. Приведите известные вам исторические примеры воинских традиций.

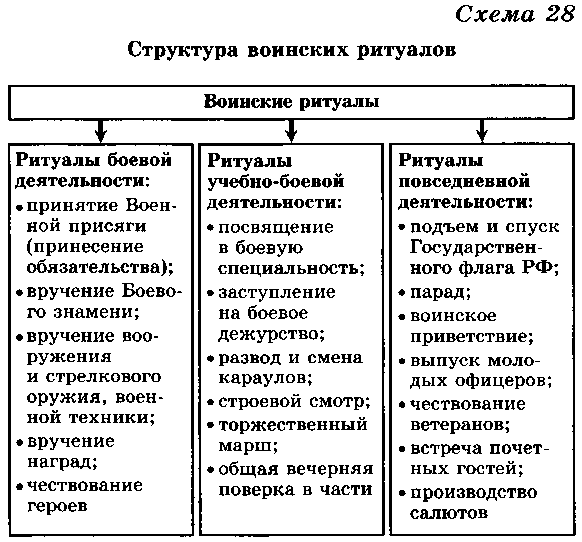

Воинские ритуалы — это торжественные церемонии, совершаемые в повседневных условиях, во время праздничных торжеств и других случаях. Они включают в себя воинское приветствие, отдание почестей, развод караулов, вручение Боевого знамени, производство салютов, торжественные марши, строевые смотры войск и др. (схема 28). Порядок их совершения закреплен в уставах, наставлениях и инструкциях.

Один из наиболее важных — ритуал приведения к Военной присяге (принесения обязательства). Его порядок изложен в Уставе внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации. Военная присяга — это даваемое каждым гражданином Российской Федерации при вступлении в Вооруженные Силы торжественное обещание свято соблюдать Конституцию и законы, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников, достойно выполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество. Военнослужащий, являющийся иностранным гражданином, приносит обязательство перед Государственным флагом и Боевым знаменем воинской части.

Один из наиболее важных — ритуал приведения к Военной присяге (принесения обязательства). Его порядок изложен в Уставе внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации. Военная присяга — это даваемое каждым гражданином Российской Федерации при вступлении в Вооруженные Силы торжественное обещание свято соблюдать Конституцию и законы, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников, достойно выполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество. Военнослужащий, являющийся иностранным гражданином, приносит обязательство перед Государственным флагом и Боевым знаменем воинской части.

В назначенное командиром время воинская часть при Боевом знамени и Государственном флаге Российской Федерации, с оркестром выстраивается в пешем строю в парадной, а в военное время в полевой форме одежды с оружием. Военнослужащие, приводящиеся к Военной присяге (обязательству), находятся в первых шеренгах. Командир воинской части в краткой речи напоминает им значение Военной присяги (обязательства) и той почетной и ответственной обязанности, которая возлагается на них.

После разъяснительной речи командир воинской части командует: «Вольно» — и приказывает командирам подразделений приступить к приведению к Военной присяге (принесению обязательства). Командиры рот и других подразделений поочередно вызывают из строя военнослужащих, приводимых к Военной присяге (приносящих обязательство). Каждый военнослужащий читает вслух перед строем подразделения текст Военной присяги (обязательства), после чего собственноручно расписывается в специальном списке в графе против своей фамилии и становится на свое место в строю.

По окончании церемонии командир части поздравляет воинов с приведением к Военной присяге (принесением обязательства), оркестр исполняет государственный гимн. После этого воинская часть проходит торжественным маршем.

Ритуал подъема и спуска Государственного флага Российской Федерации. Государственный флаг Российской Федерации является официальным государственным символом Российской Федерации и ежедневно поднимается в местах постоянной дислокации воинских частей и отдельных подразделений (до роты) (далее — воинская часть) Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований.

Ритуал подъема и спуска Государственного флага Российской Федерации. Государственный флаг Российской Федерации является официальным государственным символом Российской Федерации и ежедневно поднимается в местах постоянной дислокации воинских частей и отдельных подразделений (до роты) (далее — воинская часть) Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований.

Государственный флаг Российской Федерации поднимается на мачте (флагштоке). Мачта (флагшток) устанавливается, как правило, вблизи штаба воинской части или на строевом плацу в месте, обеспечивающем лучшую видимость Государственного флага Российской Федерации и возможность построения личного состава воинской части. При расположении воинской части в полевых условиях (в лагере) Государственный флаг Российской Федерации устанавливается в центре расположения воинской части на линии первого ряда палаток.

Подъем Государственного флага Российской Федерации осуществляется по команде командира воинской части или лица, его замещающего, при построении воинской части или офицеров, прапорщиков (мичманов), находящихся в расположении воинской части при исполнении обязанностей военной службы. Время подъема Государственного флага Российской Федерации определяется приказом начальника гарнизона (командира воинской части).

Подъем Государственного флага Российской Федерации осуществляется по команде командира воинской части или лица, его замещающего, при построении воинской части или офицеров, прапорщиков (мичманов), находящихся в расположении воинской части при исполнении обязанностей военной службы. Время подъема Государственного флага Российской Федерации определяется приказом начальника гарнизона (командира воинской части).

Для подъема Государственного флага Российской Федерации командир воинской части назначает знаменщиков и ассистентов из сержантов (старшин), прапорщиков (мичманов) или офицеров преимущественно из числа награжденных орденами и медалями.

Порядок проведения ритуала следующий. Знаменщик и ассистенты получают Государственный флаг Российской Федерации у дежурного по воинской части, прибывают к установленному месту его подъема и прикрепляют Государственный флаг Российской Федерации к тросу мачты (флагштока). В назначенное время воинская часть выстраивается в пешем строю. Полк обычно выстраивается в линию ротных или взводных колонн. Заместитель командира полка подает команду «Смирно» и докладывает командиру полка о готовности полка к подъему Государственного флага Российской Федерации. Командир полка здоровается с личным составом и командует: «Вольно». Затем он подает команду «Полк, под Государственный флаг Российской Федерации — Смирно». По этой команде знаменщик поднимает Государственный флаг Российской Федерации. Оркестр исполняет Государственный гимн Российской Федерации. Командиры подразделений от взвода и выше прикладывают руку к головному убору. Все поворачивают голову в сторону Государственного флага Российской Федерации. По окончании исполнения Государственного гимна Российской Федерации и подъема Государственного флага Российской Федерации командир полка командует: «Вольно». По этой команде знаменщик и ассистенты возвращаются в свое подразделение. Государственный гимн Российской Федерации может исполняться с использованием технических средств воспроизведения звукозаписи. В дни государственных и воинских профессиональных праздников, иных торжественных мероприятий подъем Государственного флага Российской Федерации осуществляется при построении личного состава воинской части.

Спуск Государственного флага Российской Федерации производится дежурным по штабу воинской части (по подразделению) в присутствии ассистентов по команде дежурного по воинской части в вечернее время (в часы, установленные командиром воинской части). При проведении общей полковой вечерней поверки Государственный флаг Российской Федерации спускают по ее окончании по команде командира воинской части.

Спуск Государственного флага Российской Федерации производится дежурным по штабу воинской части (по подразделению) в присутствии ассистентов по команде дежурного по воинской части в вечернее время (в часы, установленные командиром воинской части). При проведении общей полковой вечерней поверки Государственный флаг Российской Федерации спускают по ее окончании по команде командира воинской части.

Для спуска Государственного флага Российской Федерации дежурный по воинской части командует: «Полк, под Государственный флаг Российской Федерации — Смирно». По этой команде дежурный по штабу (дежурный по подразделению) в присутствии ассистентов спускает Государственный флаг Российской Федерации. По окончании спуска дежурный по воинской части командует: «Вольно».

При этом построение личного состава воинской части не производится, Государственный гимн Российской Федерации не исполняется.

После спуска Государственный флаг Российской Федерации доставляется в комнату дежурного по воинской части. Дежурный по воинской части осматривает его, при необходимости принимает меры по его сушке и чистке личным составом суточного наряда, результаты осмотра заносит в книгу осмотра и выдачи Государственного флага Российской Федерации.

Ритуал вручения военнослужащим вооружения, военной техники и стрелкового оружия проводят только после приведения к Военной присяге (принесения обязательства). До вручения вооружения и военной техники проводят занятия по изучению их боевых (технических) возможностей и значения в современном бою, а также требований безопасности при обращении с вооружением, военной техникой и стрелковым оружием.

Ритуал вручения военнослужащим вооружения, военной техники и стрелкового оружия проводят только после приведения к Военной присяге (принесения обязательства). До вручения вооружения и военной техники проводят занятия по изучению их боевых (технических) возможностей и значения в современном бою, а также требований безопасности при обращении с вооружением, военной техникой и стрелковым оружием.

В назначенное время воинская часть выстраивается в пешем строю с оружием при Государственном флаге Российской Федерации, Боевом знамени и с оркестром. Стрелковое оружие, подлежащее вручению, выносят к месту построения и раскладывают на столах перед строем. Другое вооружение и военную технику вручают на стоянках (в местах их хранения).

Командир части в краткой речи напоминает военнослужащим требования общевоинских уставов о мастерском владении вверенными вооружением и военной техникой, о постоянном поддержании их в готовности к применению для защиты Отечества. Затем объявляется приказ о закреплении вооружения, военной техники и стрелкового оружия. После объявления приказа командир части дает команду приступить к вручению вооружения, военной техники и стрелкового оружия. При этом вначале военнослужащим вручают вооружение и военную технику, содержащиеся на стоянках (в местах хранения), а затем стрелковое оружие.

Для приема вооружения и военной техники военнослужащие выстраиваются поэкипажно (по расчетам) и по команде командира подразделения проверяют их состояние и комплектность. Командиры подразделений принимают доклады командиров экипажей (расчетов), водителей (механиков-водителей) или других лиц, за которыми закрепляют вооружение или военную технику, и вручают им формуляры (паспорта), в которых военнослужащие расписываются. С этого момента они отвечают за закрепленное вооружение и военную технику.

После вручения вооружения и военной техники командиры подразделений строят личный состав в указанном командиром воинской части месте и докладывают ему о вручении вооружения и военной техники. После чего командир части приказывает командирам подразделений приступить к вручению стрелкового оружия. По окончании вручения командир части поздравляет личный состав с этим событием. Ритуал вручения вооружения, военной техники и стрелкового оружия заканчивается прохождением воинской части торжественным маршем.